近年来,垃圾围城、雾霾锁国、饮水危机以及农产品质量安全等一系列与环境相关事件的发生,损害了公众健康,但也唤醒了公众的环境意识,更增强了中央铁腕治污的决心。对环境问题的关注达到前所未有的高度,可以说加强环境保护是全民心声的最大公约数之一。

自2004年以来,在一系列强农惠农政策的支持下,我国农业综合生产能力稳步提升,粮食生产实现历史性的“十二连增”,农民收入增长实现“十二连快”,我国粮食综合生产能力稳定跃上新台阶。可以说,我国农业正在变强、农民也在变富,但农村并不美。过去一段时间,农业发展主要依靠拼资源来获取足够的产量,同时带来严重的环境污染问题,资源环境的红灯已经向农业亮起,如果说农业农村是全面建成小康社会、实现“中国梦”的短板,那么农业农村环境问题则是短板中的短板。

中国农业环境问题突出

在此主要聚焦与农业生产紧密相关的环境问题,主要包括两个方面:

一是工业和城市污染向农村转移导致的农产品产地环境污染,主要涉及灌溉用水和耕地土壤质量。据统计,2012年全国水体环境质量劣于III类的比例为33%,在主要水污染物排放中,工业和城市生活COD排放量占全国排放总量的52.4%,氨氮排放量占全国排放总量的68.2%,工业和城市生活污染物排放依然是水体环境质量恶化的首要原因。根据2014年4月环保部和国土资源部联合发布的《全国土壤污染状况调查公报》,全国土壤总的超标率为16.1%,耕地的点位超标率为19.4%,中东部地区已经有5000多万亩耕地为中重度污染,已经不适宜农作物种植。耕地中重金属的来源主要为工矿企业的尾水排放。

二是农业生产本身对环境造成的污染。一方面,种植业化学投入品的大量使用和吸收率不高。2013年全国化肥施用量为5912万吨,每公顷施用量为480公斤,是国际安全施用水平的两倍多。据测算,全国化肥当季吸收率约为35%,部分氮、磷元素通过径流进入河流和湖泊,已成为导致水体富营养化的重要原因。全国农药年用量超过180万吨,有效利用率为15%—30%,农药的过量使用及其包装废弃物,对水体、土壤、人体健康以及周边生态环境造成直接危害。另一方面,畜禽养殖污染排放较大。据环保部、国家统计局、农业部2010年2月共同发布的《第一次全国污染源普查公报》,全国畜禽养殖业粪便年产生量2.43亿吨,尿液年产生量1.63亿吨;排放化学需氧量(COD)1268.26万吨,总氮102.48万吨,总磷16.04万吨,铜2397.23吨,锌4756.94吨。畜禽养殖排放的COD约占农业排放总量的96%,占全国COD总量的比例达45%。

农业环境污染带来的负面影响是多方面且深远的。一是对农业持续生产能力的威胁。化肥过度投入导致土壤板结,污水灌溉引发的土壤污染,都会致使种植业生产力下降。根据杨丹辉(2010)估算,2000—2005年间,山东省由于污水灌溉导致的土壤污染造成的作物损失达数百亿元。二是对农产品质量安全造成严重威胁。近年来,被媒体广泛报道的湖南镉大米、海南“毒豇豆”、山东潍坊“毒生姜”等食品安全事件都是环境污染或农药的不当使用而造成。三是环境污染和质量安全事件借助现代网络媒体迅速传播后,会进一步放大为消费者对农业生产行为甚至政府行为的不信任,这将严重恶化农业可持续发展的社会环境。

综上,加强农业环境治理既是资源环境约束倒逼的应对之举,也是农业自身谋求可持续发展、实现绿色转型的主动之措,更是顺应大势,为全面建成小康社会、实现“中国梦”补齐短板的必然之策。

十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)指出要“推进国家治理体系和治理能力现代化”。尽管《决定》没有专门阐述国家治理体系和治理能力现代化的定义,但是从《决定》的内容来看,与西方政治学治理理论(Governance Theory)中的政治现代化(Political Modernization)有神似之处,在该理论中,从政府管理到社会治理(From government to governance)是政治现代化(Political Modernization)的核心表征。事实上,经过30多年的改革开放和市场化进程,我国已经走在政治现代化的道路上,例如在环境保护领域更多地利用市场手段、强调公众参与、增加地方政府的自主权。当然,基于我国现阶段实情,例如非政府组织(NGO)的数量以及参与社会治理的能力仍然不够,我国的政治现代化不能完全套用西方模式,尤其不同的是,我们仍然强调政府在社会治理中的主导作用。

这里所指的治理既非传统意义上的以政府为单一主体的管理(Management),也不等同于技术意义上的污染治理(Treatment)。从《决定》可以看出,国家治理体系和治理能力现代化总体上遵循“多方参与、依法治国、政府主导、市场调节”的原则,内容上包含经济、政治、文化、社会、生态文明五个方面的建设(即五位一体)。

农业环境治理是生态文明建设的重要内容,农业环境治理体系自然也是构成生态文明制度的重要组成部分。根据诺奖得主奥利姆·E·威廉森的经典分类,制度分为四个层面。第一层面是包括传统、信仰、文化等的非正式规则;第二层面是制度环境,正式规则;第三层面是治理,执行规则的具体方式;第四层面是资源配置方式,包括价格机制、激励相容等。因此,治理本身只是制度的第三个层次。但是,由于我国农业环境治理长期没有受到应有的重视,几乎在各个层面都存在制度缺失,要实现农业环境的良好治理(good governance),必须将其纳入一个更为广泛的制度体系,该体系服务于治理行为,旨在为治理行为提供更好的正式和非正式规则。

“十三五”是新领导集体执政后首个完整的五年规划,也是实现全面建成小康社会目标的决胜阶段。可以说“十三五”的各项政策和行动,将全面体现新一届领导集体的思想和智慧,同时又必须服务于我党既定的小康社会目标。本文从服务决策的角度出发,着眼于为“十三五”(2015-2020)提供智力支撑,且主要立足于“政府可以和应该做什么”来阐释全面构建农业环境治理体系的进展和建议。显然,五年的时间跨度无法全面满足各层面制度变迁的时间需求,但这并不意味着当前无事可做,因为长时间尺度的制度变迁恰恰是由短期的演进累积的结果。

(一)社会共识已基本形成

某个问题进入政治决策议程之前,通常要经过较长时间的讨论和争论,围绕该问题也将产生一系列相关的概念、词汇,统称为话语体系。

在中央的政治话语体系中,生态文明已经成为提及频率极高且不断被强化的重要概念。2005年,中央人口资源环境工作座谈会上,胡锦涛总书记首次提及了“生态文明”,当时的生态文明主要是指切实加强生态保护和建设工作。2007年,党的十七大把建设生态文明列为全面建设小康社会目标之一、作为一项战略任务确定下来,提出要基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式,推动全社会牢固树立生态文明观念。2009年,十七届四中全会把生态文明建设提升到与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设并列的战略高度,作为中国特色社会主义事业总体布局的有机组成部分。2010年,十七届五中全会提出要把“绿色发展,建设资源节约型、环境友好型社会”,“提高生态文明水平”作为“十二五”时期的重要战略任务。2012年,党的十八大将生态文明建设纳入“五位一体”(经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设)的总体布局,反映了党在治国理念上对生态环境保护的重视。十八届三中全会《决定》中用专章强调“加快生态文明制度建设”。2015年3月24日中央政治局会议审议通过《关于加快推进生态文明建设的意见》,首次将过去的“四化同步”(新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化同步发展)扩展为“五化同步”,增加了绿色化。

在社会公众话语体系中,当前对于环境保护的关注主要集中在与生活密切相关、问题显示度较高的领域,例如雾霾、重金属污染等词汇基本耳熟能详。对于农业环境领域还存在一些宣传和认识的误区。例如,将未被当季吸收利用的化肥等同于浪费、将大米镉超标归咎于肥料等,甚至在一些研究中也将畜禽粪便的产生量与污染排放画等号。这些舆论无疑增加了公众对于农业环境问题的关注,同时也使农业承受了过多的压力。例如,关于农业面源污染占比目前就有高估的可能,有研究表明,2011年工业废水有128亿吨未经过处理直接排放、城镇生活78亿吨无处理排放,这些都属于非法偷排,并没有进入统计。假定按照污染去除率为80%计算,这些无处理的污水中所含的污染物总量分别相当于640亿吨和390亿吨处理后的污水,而当年进入统计的废水排放总量仅为659.2万吨。由此可见,统计数据并没有完全反映工业和城镇生活污水排放的真实情况。那么,农业面源污染物所占的比重则要远远低于现有统计数据所反映的比重。此外,相同数量的农业面源与工业点源排放对于水体环境的影响也有本质区别,面源的影响远远低于点源的影响。

(二)政策体系建设刚刚起步

初步梳理,目前我国在资源环境立法方面已经形成一套由超过40部法律和行政法规组成、较为完善的法律法规体系(表1)。但是已有的法律法规主要关注城市和工业领域,较少关注到农业农村的资源和环境保护。

2014年既是全面深化改革元年,对于农业环境治理而言也具有里程碑意义。《畜禽规模养殖污染防治条例》于2014年1月1日正式生效,这是农业污染治理领域第一个专门的国家性法规。此外,2014年修订通过、2015年正式生效的《环境保护法》,新增了较多关于农业环境治理的内容,集中体现在第33、49、50条。作为环境保护基本法,这些条款为农业环境治理体系建设提供了依据。

(三)管理机构萎缩

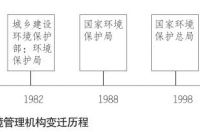

过去40年来,我国环境管理机构经历了“临时特设机构—部内常设机构—直属独立机构—国务院组成部门”的不断升格(图1),这充分反映了国家对环境保护工作的重视。

然而,环境保护部门地位和职能不断上升,同时却伴随着农业部门在农业环保领域职能和机构的削弱。农业环保工作首次被纳入行政管理体系是在1976年,在原农林部科教局内设处级环保组,负责农业环境保护工作。从农业部门内设机构来看,农业环境保护机构及其职能一度被不断强化:1985年,农牧渔部成立了环境保护委员会,农业环境保护作为专门领域被指定为农业部门的职责,委员会办事机构设在能源环保办公室;1987年,农牧渔业部能源环保办公室改名为农牧渔业部能源环境保护局;1989年又进一步改名为环保能源司。然而,这种趋势在之后的历次国务院机构调整中被削弱。1994年国务院机构调整中,明确提出“农业环境保护”的概念,特指对农业用地、农业用水、农田大气和农业生物等农业生态环境的保护,相应的工作仍然是划归给农林部管辖。1996年国务院将农业环境保护中有关农村生态环境保护的职能赋予原国家环境保护局行使。1998年国务院机构改革,环保局升格为环保总局,农业环保职能划归环保部门统一管理。在该轮机构改革中,农业部只保留了国家法律、行政法规规定以及国务院机构改革方案中赋予的“农业环境保护”职能,相应地环保能源司被撤销,其保留的相关职能被划入新组建的科技教育司,在科技教育司分别设资源环境处和农村能源处。2008年国家环保部成立以后,在国家层面,农业农村环境管理的两个主要部门是环保部自然生态保护司和农业部科技教育司,农村环境管理的具体工作前者由农村环境保护处、后者则由资源环境处主要负责。2012年,农业部为了加强农业资源环境保护工作,成立了农业生态与资源保护总站,为正局级事业单位,仿照农业部,各地陆续成立了省级站。综上,农业农村环保机构总体上处于弱化趋势,这与农业农村环境问题的长期性、复杂性和广泛性严重不匹配,因此加强机构建设十分有必要。

(四)行动落实长期欠账

我国已有的环境政策措施,如环境影响评价、“三同时”、排污收费等,其设计之初均是针对工业和城镇点源污染。而过去一段时间我们在农业农村领域采取的一些有限的污染防治和环境保护措施,也不能适应农村环境问题的复杂性。例如在上世纪七十年代,农村主要关注的是水污染问题,然而当时提倡污水灌溉加剧了污染的转移并进一步导致了农田的大面积污染;到了八十年代,乡镇企业和城市污染大量向农村转移时,但由于经济发展的需要,并没有采取太有力的措施遏制污染的转移;九十年代,农业农村环境问题新老叠加,农村生态环境恶化开始显现,但应对的主要措施仅仅停留在村容村貌整顿上;进入新世纪,农业自身带来的面源污染日益凸显,公众对于农业环境治理的需求也更加迫切,农业自身的可持续发展也要求其向绿色转型,但农业环境治理的有效行动仍然匮乏。

尽管过去多年的中央一号文件中均有涉及农业环境治理问题,但2015年无疑是农业环境治理行动落实最为密集和迅速的一年。2015年中央一号文件专门强调加强农业生态治理,并且明确以实施两个全国性规划(《农业环境突出问题治理总体规划》和《全国农业可持续发展规划》)为抓手。围绕“一控两减三基本”目标,农业部出台了《农业部关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》,并迅速发布了化肥农药零增长行动方案(全称为《到2020年化肥使用量零增长行动方案》《到2020年农药使用量零增长行动方案》)。当然,农业环境问题面广、复杂,目前的行动只能在一定程度上防止新增污染,还远远不足以还历史欠账。

农业环境问题到了一个非治不可的关头,同时全面构建农业环境治理体系也具备了“社会有共识、中央有决心、转型有要求、粮食有保障”的绝佳条件。全面构建农业环境治理体系,具体包括四个方面:一是营造有利于农业环境治理的话语体系;二是完善农业环境治理的政策体系;三是强化农业环境治理的管理体系;四是细化农业环境治理的行动体系。正如前文所述,以上四大体系共同构成农业环境治理体系,话语体系的作用主要是凝聚社会共识,为农业环境治理营造有利的舆论环境;政策体系则是将政治目标或社会共识转化为国家意志;管理体系主要是机构和人员队伍,是执行政策的主体;行动体系则主要放眼于当前,解决一些迫切问题。

根据上文的分析,基础数据的缺失不利于我们抓住环境治理的牛鼻子,而一些并不严谨的舆论观点容易为农业环境治理乃至农业发展带来困扰。接下来一是要加大研究和监测力度,重点围绕“农业行为与面源排放”“面源排放与环境质量恶化”两组关系展开科学、定量研究,以在科学上说清楚农业行为对污染排放、乃至对环境质量的影响。二是切实重视科普宣传,在相关科研计划中(如重大专项、重点研发计划等),既要注重硬技术研发,也要注重环境效应、经济效益、政策应用等软科学研究,同时还应专门设置科普任务和经费,将科学研究成果,以通俗易懂的方式传递给各级环保、农业部门管理人员和社会公众。科普宣传要在尊重和应用科学规律的基础上,既不片面夸大问题,又能充分引起共鸣,营造良好的舆论氛围,形成更大合力。

完善农业环境治理的政策体系,是依法治污的先决条件,接下来要有序推进农业环境治理的政策完善。一是针对一些相关工作已经启动多年的法律法规,要根据最新形势变化,加紧完成制、修订工作,主要是《土壤污染防治法》的制定和《农药管理条例》的修订工作。二是贯彻落实新的《环境保护法》第33、49、50等相关条款的要求,将农业农村环境保护工作纳入地方政府政绩考核内容,加大财政预算在农业环境治理方面的投入;完善《畜禽规模养殖污染防治条例》的配套政策,尽快出台细则或针对一些执行中疑问较多的条款做出权威解释,例如畜禽粪便直接还田是属于综合利用还是污染排放行为?此外,还要考虑《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB 18596-2001)的适用性和标准更新问题。三是针对一些呼声比较高的法律法规制定工作,要启动研究工作。例如《农业资源环境保护条例》《耕地质量保护条例》等,要梳理已有法律法规中相关内容的全面性和包容性,研究出台新条例的必要性和可行性。如工作确有必要,又限于立法程序,可以先从部门规章层面做起。

建议在中央层面,应当强化农业和环保两个部门在农业农村环境保护方面的职能。在一时还难以实现大部制的情况下,首先要在国务院层面厘清环保和农业两个主要部门的职能分工,环保部门主要负责农村环境质量的监督管理、以及农业环境治理行为的核查和评价等工作,农业部门则负责实施具体的治理和保护措施。其次,在部门层面,要强化农业农村环境管理机构,以履行其应有的职能,国家环境保护部门首先要加强对工业和城市环境治理,遏制污染向农业农村转移,做好农村环境质量的监督和守护人。农业部则可设立农业资源环境保护局,作为综合司局,协调部内各专业司局预防和减少农业生产环节所产生的环境污染问题。省、县层面参照中央设立相应机构。到乡镇基层,则可以率先进行“大部制”探索,建立农村资源环境保护综合管理站,统筹行使已有的农业、林业、水利、环保等职能。

结合农业生产的污染来源和农业产地环境保护要求,提出五方面行动建议:一是调整农业补贴方向,已有的农资综合直补重点向有机肥、缓释肥、低毒高效低残留农药、生物农药等领域倾斜,加大对测土配方施肥的推广力度。二是启动农膜以旧换新补贴,可以率先在西北等缺水地区启动示范。三是启动秸秆还田补助,可以先从水稻秸秆开始,假定参照目前江苏省的补助标准,对秸秆还田每亩补助20元,全国约需90亿元,资金需求并不大。四是继续加大和完善对规模养殖场沼气建设、有机肥的补贴;引入市场机制,推行养殖小区粪污的第三方集中处理。五是建立农业生态补偿基金,主要用于土壤质量保护工作,基金的来源可以考虑从土地出让金中提取。

基金项目:国家社科基金青年项目“基于农户技术选择视角的农业面源污染控制政策设计”(编号:12CGL062);国家自然科学基金面上项目“环境目标约束下农户技术选择:个体行为与制度安排”(编号:71273147);农业部软科学“面源污染治理与粮食安全双重约束下化肥零增长实现路径和对策研究”(编号:201511)的阶段性成果;教育部中西部高校提升综合实力计划河北大学科研创新平台:“首都经济圈与河北发展研究”项目