20 世纪 60 年代以来,东亚各国 ( 地区) 通过实施外向型的经济发展战略,基于各自比较优势顺次进入国际分工,推动区域经济高速增长,成就了所谓的 “亚洲奇迹”。在此过程中,区域内分工也不断扩大和深化,形成了紧密的区域 ( 全球) 分工网络。然而,2008 年全球金融危机的爆发对东亚经济带来严重冲击,各国出口普遍锐减,股市狂跌,经济下滑。危机使得支撑东亚繁荣的区域分工模式的局限性暴露无遗。危机后逆全球化趋势的不断加强,世界经济增长新常态的形成,特别是 2017年以来的 “特朗普冲击”进一步增加了国际环境的不确定性,对东亚经济未来发展形成巨大挑战。面对严峻的国际形势,东亚国家 ( 地区) 制定和采取了各种反危机措施和新增长战略,以期推动国内经济的再平衡发展。这些变化显然会对东亚地区的分工格局产生深刻的影响。那么,新的区域分工调整是否已经启动? 如果是,变化的方向是什么? 中国作为东亚核心国家,在这场历史性区域分工调整中会扮演怎样的角色? 本文将围绕这些问题展开讨论。

1东亚区域分工的历史演进

( 一) 雁型发展

20 世纪 60 至 90 年代,东亚的区域分工是一种典型的雁型结构,这种结构的形成与地区内的产业转移直接相关。简单说,就是先行国在进行产业结构升级的同时,将本国不再具有竞争力的夕阳产业向后进国转移,从而形成一种地区性的联动式发展模式。从产品生产分工的角度看,它是一种由日本和新兴工业经济体向其他东亚后进国家提供高质量的零部件和资本品,再由它们组装为最终产品,最后出口到美国和欧盟市场的发展模式。

日本是东亚第一个进入发达经济体行列的国家,在区域发展过程中一直作为 “头雁”保持着领先的地位。作为发展模式、技术、资本的传播者,这一时期,日本对东亚经济增长发挥着首要的推动作用。通过承接日本的产业转移,70 年代之后,亚洲 “四小龙”逐步实现了经济起飞和快速现代化,此后则是 80年代相继起飞的东盟主要成员国,包括马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾等。作为第四梯队,中国大规模地融入区域分工起始于 90 年代。这种依次的产业转移使东亚各国 ( 地区) 呈现出一种多层次的雁型赶超形态,推动东亚地区在短短三十多年时间里就实现了整体性的区域繁荣。

( 二) 东亚生产网络

进入 21 世纪,诸多因素开始推动东亚的区域分工结构不断深入和复杂化,一种被称为区域生产网络的分工形态逐渐形成。新的区域生产网络由雁行分工结构演变而来,但在很大程度上改变了其产业间分工的本质属性,形成了一种以产业内分工甚至产品内分工为基础的区域生产与分工结构。在这种结构中,跨国的生产过程分散化和各国经济的一体化同时发生,其核心特点是零部件等中间产品在区域内去而复返的转运,以便在每一阶段进行更深入的加工,直到最终产品的出口。

在推进东亚区域分工结构转变的各种因素中,除了不断加剧的国际竞争、信息技术革命所导致的单位成本降低、各国的出口导向政策以及持续宽松的国际环境等因素外,中国开放式的崛起在其中扮演了至关重要的角色。总体看,在东亚的全球供应链条上,日本和东亚新兴工业经济体是主要的创新性中间产品的源头,中国则成为最重要的最终产品组装基地。从中国与东亚各经济体快速增长的贸易量可以看到中国经济不断增强的地区影响。在 1998—2006 年间,东亚新兴经济体对中国的出口占其 GDP 的比重从 6. 2%升至 12. 1%,提高了一倍,中国已经超过日本成为各经济体的最大贸易伙伴。

随着区域内劳动分工专业化程度的日益加深,东亚经济体的贸易模式与早期相比发生了很大变化。主要表现有二: 一是产业内贸易的迅速扩大。1990—2004 年在东亚地区贸易额中,产业间贸易大约从 45%下降到 22%,产业内贸易则从 55%上升至 78%。其中,以办公和通信设备、电子设备为代表的机械产品占到了东亚出口的 50%以上和进口的 42%,成为推动东亚分工深化的最重要贸易产品。这也使得各国的出口结构越来越相似。二是区域内贸易比区域外贸易增长更快。1986—2007 年期间,东亚出口的区域内贸易比例从 1986 年的 29. 3%上升至 44. 5%,进口则从 41. 5%上升到 62. 7%。综合看,2004 年东亚的区域内贸易占比达到56%,尽管低于欧盟的 67%,但已经超过北美自由贸易区的 52%。

2新一轮东亚区域分工调整的驱动因素

区域生产网络的形成与深化无疑是 21 世纪初东亚地区摆脱 1997 年亚洲金融危机并再次走向经济复兴的关键。但这种增长趋势并未持续太久,随着全球金融危机的爆发,东亚经济再次陷入衰退。危机以后,世界经济增长持续乏力,进入了所谓的 “新常态”。更糟糕的是,低迷的经济使世界范围内一系列沉疴逐渐浮出水面。两种经济失衡,即国家间经济发展失衡和各国内部收入分配失衡,成为摆在世界各国领导人面前的两大难题。但不幸的是,在西方发达国家,全球化成了导致上述问题产生的罪魁祸首和替罪羊。于是我们看到,以邻为壑的贸易保护主义逐渐泛滥,民粹主义则死灰复燃,去全球化俨然成为一种短期内难以逆转的趋势。在此背景下,受域内外各种因素的深刻影响,以中国为组装中心的东亚生产网络也遭受重大冲击,区域分工再次走上新一轮的大规模调整和重组之路。

( 一) 全球金融危机对东亚区域分工网络的冲击

2008 年,肇始于美国次贷危机的金融风暴席卷全球,在危机的最初阶段,一些经济学家认为,受益于亚洲金融危机后东亚各国金融部门的改革,东亚国家将逃过此劫。但随着金融危机迅速演变为全面的经济危机,美欧国家进口大幅下降,严重依赖外部出口市场的东亚经济也迅速陷入衰退。

与欧洲不同,全球金融危机对东亚经济的传导与冲击主要发生在实体层面。这种冲击方式充分表明了以东亚生产网络为基础而形成的 “东亚生产—美欧消费”的全球分工格局的脆弱性。其暴露出的深层问题是,该区域内生产网络的复杂程度和延伸广度意味着生产链的管理不再仅仅限于某个企业、某个产业或某个国家,任何一个由于全球风险冲击而造成的某一小型供应链的断裂都可能最终危及全球经济体系。因此,供应链在实现经济效益最大化的同时也使得风险日益集中于某一环节或地区。

随着 21 世纪以来中美贸易失衡规模不断扩大,以及美国国内经济失衡问题不断加剧,这种分工结构的脆弱性日益放大,其风险也被许多人一再强调。国际货币基金组织 ( IMF) 自 21 世纪初期以来就不断强调全球经济失衡问题的严重性。不过,以格林斯潘为代表的主流新自由主义者一直坚持认为,在全球化的道路上,市场有足够的弹性、人类有足够的能力避免出现类似于大萧条那样的经济大危机。

从东亚各国所受的影响看,越是处于生产链上游的国家受到的冲击越大。具体看,日本是受冲击最严重的国家,原因主要有两点: 一是相对于东亚其他国家,日本的出口产品具有更高的需求弹性。在日本的出口中,很大一部分产品都属于资本品和高端耐用消费品,比如汽车、电器、机械工具及其零部件等。这些产品的主要出口目的地是美国和其他发达国家,因此更容易受到全球经济衰退的影响。二是美欧对中国最终产品的需求下降也会间接影响日本出口。随着中国作为世界制造工厂的崛起,日本跨国公司纷纷以中国为基地重构其区域生产网络,将许多原来位于本国或东亚其他地区的生产环节转移到了中国。这种分工转换导致了一个直接结果,即日本对中国出口依赖度的提高和对美国出口依赖度的降低,而且对中国的出口依赖主要集中在零部件等中间产品领域。因此,当中国遭受美欧需求下降的冲击时,会转而引发对日本零部件进口的下降,从而使日本在对美欧直接出口下降的同时,还要遭受间接出口下降的双重打击。与日本相比,韩国和中国台湾遭受的影响要小一些,但还是大于东亚其他国家和地区。对这两个经济体来说,过去对中国出口的快速增长并没有为其提供一个抵抗世界需求下降冲击的安全垫。不过,在危机初期,东亚新兴经济体受到的冲击总体上小于日本,可能反映了危机时期消费者对更具价格竞争力的低端产品的偏好。

( 二) 贸易保护主义和去全球化对东亚区域分工的影响

20 世纪初的经济全球化由于 1929—1933 年的大萧条而出现逆转,2008 年全球金融危机后,全球化停滞乃至逆转的趋势再次出现,集中表现为全球贸易增速大幅下滑,甚至已经低于全球经济增速; 国际直接投资增速下降,外资撤出现象明显; 移民数量增幅下降; 等等。瑞士经济研究所 ( Swiss Economic Institute) 从 2013 年开始公布全球化指数,根据其 2018 年最新公布的数据,与 1990—2008 年相比,全球金融危机以来,世界范围内的全球化指数都出现了停滞现象 ( 或缓慢增长) 。作为一个整体,全世界的全球化指数从 1990 年的 45. 39 上升到 2008 年的 56. 45,提高了 24. 4%。此后则进入缓慢增长阶段,2016 年时为 58. 35,仅比 2008年提高 3. 4%。发达国家是导致这一结果的主要原因,这些国家作为一个整体的全球化指数从 1990 年的 57. 09 上升到 2008 年的 68. 56,提高了20. 1%,此后则完全陷入停滞,2016 年时为 68. 72,基本没有发生变化。

除了经济增速下降的自然影响,导致危机后全球化逆转的主要原因是发达国家民粹主义的抬头和贸易保护主义的泛滥。右翼政党在欧洲纷纷崛起、英国脱欧以及特朗普政府上台,很容易令人想起 1929 年大萧条后笼罩在欧洲上空的民粹主义乌云。不同的是,当今世界存在着各类国际协调机制,它们会努力阻止世界经济重现 1929 年大萧条时的灾难性后果。但是,发达国家纷纷抬头的民粹主义现象预示着,在这些国家经济没有进入可持续性的复苏与增长轨道以及国内收入差距问题没有得到有效解决之前,全球范围内不断爆发贸易摩擦将会呈现一种常态。因此,在中期范围内,全球贸易增速持续低于全球经济增速将是一个大概率事件。

贸易保护主义在抑制全球贸易增长的同时,也会引发跨国公司重新评估其跨国经营风险,并在此基础上对其全球布局进行有选择的战略收缩调整。一系列的证据显示,全球金融危机以后,部分跨国公司开始收缩其全球生产链,进行战略性撤退。比如,2009 年 8 月安永全球会计事务所总部就宣称,由于经济危机和全球监管环境的变化,旗下服务的许多公司正在考虑重组其供应链,向更小、更地区化的供应链方向发展。波音公司也表示,将放弃其越来越分散化的网络生产模式,将关键的生产过程集中在主要的几个基地进行。根据 2018 年世界投资报告,2012年以来,全球价值链增长已处于停滞状态。国外增加值——一国总出口当中进口商品和服务的占比是衡量全球价值链的重要指标——在经历了20 年的持续增长后于 2010—2012 年达到顶峰,此后就处于停滞甚至倒退的状态。如果把全球的总出口分解为国内增加值和国外增加值,那么从1990 年到 2010 年,国外增加值在其中所占的份额持续上升,从 24%提高到 31%,20 年期间提高了 7%,为全球贸易增长做出了重要的贡献。然而,自 2011 年以来,这也是 1990 年以来的第一次,国外增加值的增长出现停滞,2017 年其占比降至 30%。这一变化在很大程度上反映了 2011 年以来全球化和国际直接投资的停滞和倒退。

全球化逆转使过去几十年一直是全球化红利最大受益者的东亚地区面临巨大的发展挑战。过去几十年,正是在宽松的国际环境背景下,东亚各国充分利用区域内差异化产业结构形成的历史机遇,依据本国比较优势加入区域和国际分工网络,实现了经济的高速增长并形成梯次的赶超格局。而且,东亚能够比较快地摆脱 1997 年金融危机,重新走上复苏之路同样也得益于全球化的贡献。但是,在贸易保护主义盛行的后金融危机时代,东亚恐怕很难再享有以前那样宽松的国际环境,其高度出口依赖型的经济增长模式将遭遇更多更大的挑战。长期来看,改变这种增长模式对东亚来说是唯一的选择,否则,全球经济将再次陷入失衡的困境。

经过 40 多年的改革开放,中国经济高速成长,目前已经是全球第二大经济体和第一大货物贸易国家,也是全球 100 多个经济体的第一大贸易伙伴。不过,当前的中国经济,正站在一个新的历史节点上。2008 年全球金融危机以来,随着世界经济进入低速增长与深刻调整期,中国经济发展也逐步迈入 “三期叠加”的新常态。虽然与世界主要经济体相比,中国经济增长速度依然最高,但与自身过去时段相比,经济增速已经开始放缓。

过去中国经济的高速增长主要依靠低劳动成本下的投资和出口拉动,但当前中国面临的国内外环境已经发生巨大变化,国内的低成本人口红利快速消失,资本投入效率不断下降,国际市场环境也显著恶化,贸易保护主义在全球蔓延,发达国家消费市场大幅萎缩。这一切使得中国经济传统的增长模式不可持续,转变增长方式以及结构转型成为摆在中国经济面前的一个巨大挑战。

实现上述转型目标需要长期的努力,从近几年中国政府的政策着力点来看,两个方面的努力令人印象深刻。

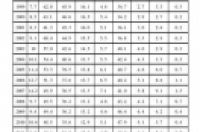

一是从投资和出口拉动型向国内消费导向型增长模式的转变。基于世界银行的数据,可以计算消费、投资和净出口对中国 GDP 增长的构成和贡献 ( 参见表 1) 。结果显示,过去 20 年消费和投资对中国经济增长的贡献经历了不同的变化。投资的贡献经历了下降、上升、然后再下降的过程。消费总量,即个人消费和政府消费的总和,对经济增长的贡献则经历了完全相反的变化趋势。20 世纪 90 年代一直处于 60%左右的较高水平,但在 2000 年达到 63. 1%的峰值之后,开始一路下降,并在 2010 年到达 48. 5%的底部; 此后,在经济增长方式转变战略的推动下,消费贡献率开始缓慢回升,2016 年达到 53. 5%。2008 年全球金融危机之前,净出口对中国经济增长的拉动作用也快速增长,从 2000 年的 2. 7%快速上升到 2007 年的 9. 1%。不过在危机之后,其作用逐渐下降,2016 年降至2. 2%。总的来说,这些证据为中国经济增长从投资和出口拉动型向消费拉动型的结构性转型提供了支持。

二是产业结构与技术水平的提升。通过优化生产要素配置提高增长质量和效益,促进经济增长由主要依靠扩大生产规模和增加物质资源消耗的模式,向主要依靠技术进步、劳动者素质提高、管理创新的模式转变,以此推动产业结构优化升级,推动产业迈向中高端,并最终催生新业态、新制造、新资源、新物流,使其成为中国新的主导产业和战略性支柱产业,这无疑是最主要的发展方向。

站在全球供应链和东亚经济再平衡的角度,中国的经济转型必将对东亚地区的区域分工产生深刻的影响。其一,中国经济增长模式的转型成功,国内的消费市场无疑会大幅扩大,从而增加进口,这将为东亚其他国家扩大对中国的出口提供机遇; 其二,中国经济产业结构的不断升级,会为东亚其他后发国家更加深入地融入亚太地区的全球供应链提供更多的空间,从而推动这些国家的经济走上振兴之路; 其三,中国经济的技术进步与产业升级会在一定程度上对日本、韩国等东亚先行经济体产生一定的竞争压力,短期内可能会对这些国家的经济产生负面冲击,迫使其做出调整。但如果调整过程能够顺利推进,则将会与东亚其他国家经济形成新的良性互动,区域分工会在更高层面运转,从而摆脱全球金融危机之前那种失衡的、不可持续的 “东亚生产—欧美消费”的国际分工格局。

在上述一系列内外部因素的影响下,新一轮的区域分工调整在东亚开始启动。从调整的方向看,一方面,传统的以中国为组装中心的东亚生产网络正在慢慢瓦解,后起的东南亚国家 ( 如越南) 开始赶超中国,逐渐成为新的组装中心; 另一方面,在经济深度转型的推动下,中国正在逐渐摆脱处于全球价值链低端的 “世界组装工厂”的角色,开始成为东亚地区新的消费中心和具有更高附加值的产品制造中心,从而推动东亚地区经济朝着一种内需与外需结构、生产与消费结构更加均衡的方向转型,最终实现东亚经济的再平衡增长。

( 一) 东盟替代中国成为新的生产组装中心

金融危机之后,东亚经济再平衡调整的同时,东亚地区的网络分工结构也随之发生变化。总的趋势是生产集聚从中国向东南亚转移。我们可以从两个方面观察这一现象。一是中国吸引的外国直接投资有逐步减少 ( 撤退) 的态势。2010年,中国吸引的外商直接投资 ( FDI) 当年达到 1088 亿美元,此后稳定增长,2017 年时达到 1310 亿美元。但外商直接投资规模稳定增长的表象却掩盖了两个重要的内部结构变化:

一是外商直接投资来源地结构的变化。观察中国吸引的外资,可以发现香港占比一直超过 60%,根据肖耿( Xiao Geng) ( 2004) 的研究,很可能存在高达 46. 5%的假外资情况。如果不算香港,情况就会大不一样。表 2 显示,2013 年以来中国的主要外资来源国中,大部分国家 ( 地区) 对中国的投资呈现下降趋势,日本的下降尤为明显,从 2012 年的 73. 52 亿美元持续降至 2017 年的 32. 61 亿美元,下降幅度高达 55. 6%。整体看,从 2012 到 2017 年,除了香港之外的前九大投资国 ( 地区) 对中国的直接投资从 260 亿美元下降至 216 亿美元,下降幅度达到 16. 9%; 相应地,其在中国外商直接投资中的占比也从 23. 3%降至 16. 5%,减少了 6. 8%。

下面以日本为例考察中国外资的撤退情况。根据日本贸易振兴机构( JETRO) 发布的 《2016 年度日本企业海外运营调查报告》2010 年以来,日本在华企业撤退数量逐年上升,2010、2013 和2014 年分别为232、780、798 家, 占 日 本 跨 国 公 司 据 点 转 移 总 额 的 比 重 分 别 为 16. 4%、26. 3%和 27. 8%。而到了 2016 年,在所调查的 458 家日本跨国公司据点转移案例中,中国第一次超过日本本土,成为转移数量最多的国家,达到了其全世界总转移量的 36% ( 日本占比为 30. 8%) 。其中 15. 3%的据点转移到东盟国家,8. 5%的据点回流到日本。

二是外商直接投资产业结构的变化,主要表现为制造业外商直接投资数量的减少和第三产业外商直接投资数量的增加。根据中国国家统计局公布的数据,2010—2017 年,中国制造业吸引的外商直接投资从 496亿美元降至 335 亿美元,减少了 32. 5%。相反,服务业吸引的外商直接投资则从 514 亿美元大幅提高至 916 亿美元,增长了 78. 2%。

如果仔细考察导致制造业外商直接投资减少的原因,可以发现主要是由于劳动密集型产业吸引外商直接投资能力的下降。劳动密集型行业尤其是低技术劳动密集型行业的撤资主要源于工资的上涨。过去几十年,中国参与东亚分工经历了一个从简单到复杂、由浅入深的发展过程。但是,无论是在 20 世纪八九十年代的雁型分工阶段,还是 21 世纪初的东亚生产网络阶段,中国依靠的都是低成本劳动力的比较优势。然而近年来,随着工资收入的大幅提高,中国劳动力成本的比较优势相比东南亚国家迅速消失,图 1 显示了日资企业在东亚 ( 不包括日本) 各主要国家城市的普通职工工资水平,其中首尔、香港、新加坡位列工资排名之首,中国台北和中国内地主要城市紧随其后,东亚其他国家城市位列榜尾。从中可以看到,北京的平均工资已经上涨到越南河内平均工资的三倍之多。近年来,随着中国各省制定的最低工资标准的上调,2015 年中国的最低工资标准已经达到 1270 元/月 ( 海南省) ,这个数字比越南日资企业普通职工的平均工资还要高,说明中国的低成本优势已基本被东盟低收入国家所取代。对劳动密集型的日资企业来说,在成本上的区位优势逐渐暗淡,出现劳动密集型制造业尤其是低技术劳动密集型制造业相对较高的撤资率,是对宏观经济变化的能动反应。既有的部分劳动密集型企业选择撤出是合情合理的。

三是东南亚国家正在成为新的生产组装中心。外商直接投资从中国撤离的同时,2013 年以来对东盟的国际直接投资则呈现持续上升的趋势,比较中国和东盟吸引的外资数量可以在一定程度上反映这一点 ( 见图2) 。2012 年之前,中国吸引的外资数量一直大幅领先于东盟,但从 2012年开始情况发生了变化,当年中国吸引外国直接投资 1117 亿美元,东盟则为 1164 亿美元,21 世纪以来东盟第一次在吸引外商直接投资数量方面超过中国。此后,两国吸引的外商直接投资走势一致,数量基本相同。在外资来源国中,日本的投资区域变化是最大的,根据日本贸易振兴机构的统计,2012 年时日本对中国的直接投资还高于对东盟的投资,但此后情况发生急剧变化,2013—2016 年,日本对东盟五国 ( 泰国、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、越南) 的直接投资比对中国的直接投资分别高出 108 亿、33 亿、30 亿和 39 亿美元。

图 3 进一步比较了 2000 年以来中国和越南在制造业领域吸引外资的情况。可以看出,两国呈完全相反的走势。全球金融危机之前,中国在制造业领域吸引的外国直接投资一路高歌猛进,从 2000 年的 258 亿美元大幅提升至 2008 年的 499 亿美元,增加了 93. 4%; 受金融危机的影响,2009 年吸引外资额下降至 468 亿美元,随后反弹,2010 年时达到最高值521 亿美元。2010 年是中国 GDP 超越日本成为世界第二的元年,但也是中国制造业吸引外资发生转折的元年,从此之后,在中国的外商直接投资一路下滑,2017 年降至 335 亿美元,比 2010 年下降了 35. 7%。与中国相反,全球金融危机之后,越南作为一个新兴的制造业大国开始受到国际资本的关注,吸引的外国直接投资也一路走高,从 2010 年的 60 亿美元增加至 2017 年的 164 亿美元,提升了 173%。虽然两国制造业吸引外国直接投资的绝对量还有较大差距,但从图中可以看出,这一差距正在迅速缩小。

东南亚地区成为新的组装中心还体现在东亚地区的中间产品区域内贸易向东盟的聚集。表 3 显示了 2000—2016 年东亚区域内中间产品出口中各类国家的占比情况,从中可以发现中国和东盟在区域生产网络中的角色变化。2000—2007 年期间,中国在东亚区域内中间产品出口中的占比从 15. 7%大幅提高至 2007 年的 27. 4%,同期东盟占比则从 31. 6%下降至 27. 8%; 但此后情况开始发生逆转,中国占比在从 27. 4%微幅上升至28. 3%的同时,对东盟的出口占比则从 27. 8% 提高至 31. 9%,特别是越南的占比从 3. 4%大幅提升至 6. 3%。这些变化说明,近年来东盟国家正在重新得到跨国公司的青睐,生产网络有向该地区集聚的趋势。

随着中国产业结构升级以及经济再平衡调整的不断推进,其参与东亚生产网络的特性也在逐渐发生变化。在其作为全球组装中心地位日趋下降的同时,基于国内技术水平和创新能力的提升及产业结构的不断升级,中国正在从一个以低附加值生产为主的制造大国向以高附加值生产为主的制造强国转型。与此同时,经济增长模式从投资与出口拉动型向国内需求主导型转变,也将推动中国从东亚的生产中心向地区的消费中心转变。

其一,从全球组装中心向全球制造中心的转变。我们可以从两个方面观察到这种变化: 其一,虽然近年来制造业领域吸引的外商直接投资呈下降趋势,但正如上文分析,主要是由于劳动密集型外商直接投资的减少引发。相反,在高新技术领域中国吸引的外商直接投资非但没有下降,反而呈现持续上升的势头 ( 见表 4) 。比如在 2015—2017 年,与制造业整体吸引外商直接投资分别下降 0. 99%、6. 09%和 5. 6%的情况相反,高技术制造业吸引外资却大幅提高,分别增长 8. 45%、2. 97%和 7. 6%。2015 年,除医疗仪器设备及仪器仪表制造业下降外,计算机及办公设备制造业增长接近一倍,信息化学品制造业增幅达 66. 33%,医药制造业和航空、航天器及设备制造业增幅也分别为 45. 21%和 38. 59%以上。2016年和 2017 年,医药制造业和电子及通信设备制造业则成为推进外资增长的主力 军,前 者 两 年 分 别 增 长 22. 48% 和 21. 68%,后 者 则 分 别 增 长66. 99%和 64. 7%。这种变化说明中国制造业的内部产业结构正在不断升级。

其二,这一转变还表现为中国在东亚地区全球价值链上的地位不断前移。由于低成本劳动力比较优势的消失,中国作为 “世界组装工厂”的角色正在慢慢消失,而向更高级产业结构迈进正是中国经济转型的一个重要目标。那么,这一进程是否已经开始?

它又会怎样塑造中国在东亚分工重构中的角色?从组装中心向制造中心的转变需要中国形成越来越强的创新能力,技术进步在经济增长中的贡献不断提升。如何衡量中国的创新能力是一件困难的事情。魏尚进、谢专、张晓波 ( 2017) 基于国际经验的比较,讨论了中国的研发投入强度以及中国企业创新能力的增长趋势。他们的研究发现,2010 年,中国的研发投入强度超过经合组织国家的中位数,到 2012 年则超过了经合组织国家的均值 ( 2012 年是 1. 88%) ,而 2012 年中国的收入水平连经合组织国家均值的 1/5 都不到。截至 2014 年,中国的研发投入强度上升至 2. 05%,整体上甚至超过了许多发达国家。他们还进一步计算了中国规模以上工业企业研发投入的资金分布,研究发现,这些企业 2000 年研发资金中的 20%用于引进和消化国外技术,2%用于购买和消化国内其他企业的技术,78%用于技术的自主研发。随着时间的推移,第一项投资的占比呈现下降趋势,而后两项均呈上升趋势。截至2014 年,在规模以上工业企业投入到技术提升的资金中,11% 用于引进和消化国外技术,5%用于购买和消化国内其他企业的技术,84%用于技术的自主研发。这些数字在很大程度上表明国内制造业的创新能力正在提高。

关于中国企业创新能力的增长趋势,上述三位中国学者从企业的专利申请角度进行了衡量。结果发现,无论是企业的国内专利申请数量,还是在美国的专利申请数量,近年来都出现了大幅度的提高。在国内,中国国家知识产权局的专利申请从 1995 年的 83045 件火箭般地上升到2014 年的 230 多万件,年均复合增长率高达 19%。根据世界知识产权组织 ( WIPO) 的数据,中国于 2011 年超过美国成为全世界最大的专利申请接收国。同期,中国企业申请人在美国专利商标局 ( USPTO) 获得的专利授权数量同样增长很快,从 1995 年的 62 件增长到 2014 年的 7236件。前一阶段 ( 1995—2005) 的年均增长率是 21%,后一阶段 ( 2005—2014) 的年均增长率上升至 38%。与同期的国家巴西、俄罗斯、印度、南非、德国、日本和韩国相比,只有印度达到了类似的增长速度。

不断提升的自主创新能力对中国在东亚区域分工重构过程中的角色转换形成了重要支撑。这一变化可以从中国对东亚地区产品出口结构的升级体现出来。中间产品的进出口通常能够反映一国参与区域分工的程度,从图 4 可以看出中国这一发展趋势。2001—2015 年中国对东亚的出口当中,中间产品的占比从 34. 2%大幅提高至 51. 4%,这一增长表明,中国参与东亚生产网络不断走向深入。不过,该比值的上升主要是在全球金融危机之前完成的。2008 年,该比值超过 50%,此后几年,则只有小幅上升,2016 年时达到 51. 7%。

其三,从区域生产中心向区域 ( 全球) 消费中心的转变。中国的经济增长模式正在发生深刻变化。根据前面的分析,中国经济正在经历从投资和出口拉动型向消费拉动型的结构转型。那么,中国有潜力成为继美国和日本之后又一个重要的地区最终消费品市场吗?

数据变化表明这一现象正在发生。经济增长模式的转变,加上低成本比较优势的逐渐丧失,使得中国对外贸易结构近年来逐渐改变。比较而言,日本、美国等发达国家的贸易产品结构则相对稳定。表 5 显示了这一变化。从出口结构看,最终消费品占比下降,而资本品和零部件占比上升; 从进口结构看,则表现为中间产品占比下降,最终消费品占比上升。这一变化清楚地表明,中国正在摆脱传统世界工厂的角色,向成为一个消费大国和消费品进口大国方向加速前进。2019 年中国有望超越美国,成全球最大消费市场。

表 6 进一步比较了中美日在吸收东亚最终消费品产品出口中的地位变化。从中可以看出,21 世纪初,美国吸收了大多数东亚经济体 30%左右的消费品出口,日本约占 15%左右,而中国所占份额不足 3%。然而到2016 年,中国作为东亚经济体消费品目的地的份额在各国 ( 地区) 均有大幅提升,平均达到 6. 07%。而美国的份额大幅跳水,从 2000 年的平均34. 22%降至 2016 年的 21%。日本的份额也有所下降,从 2000 年的平均11. 98%降至 2016 年的 9. 61%。尽管中国与美国 ( 甚至日本) 的份额仍存在明显差距,但作为最终消费品的一个重要区域市场,中国正在迅速迎头赶上。

4结论与政策含义

继雁型分工和东亚生产网络之后,东亚区域分工正在迎来新一轮的结构性调整。本文的分析表明,这一调整主要是由于全球金融危机爆发、金融危机后的去全球化趋势、东亚经济的再平衡调整以及中国经济转型的结果。从调整的方向看,研究表明,东亚正在逐渐赶超中国成为新的区域乃至世界组装工厂,而中国则将通过在全球价值链上的地位攀升,而从一个全球组装中心逐渐变成一个全球制造中心; 与此同时,中国也将逐渐成为一个新的重要的区域最终消费品市场。

新的调整并不容易。区域分工结构的改变是东亚各国比较优势动态变化的自然结果,但这种改变无疑会带来各国之间利益分配的变化,进而引起一国国内利益分配格局的重新调整。对于中国而言,能否实现经济从高速增长向中速增长的平稳过渡,如何推进增长方式从投资和出口拉动型向消费拉动型成功转型,都是关涉未来经济前景的巨大挑战; 对于东亚其他经济体而言,中国的产业升级和在全球价值链上的地位攀升,势必会对处在东亚区域产业价值链上游的韩国、中国台湾甚至日本的经济产生竞争性冲击。但与此同时,从中长期来看,中国国内市场的扩大又为这些国家和地区大量产业和企业的发展创造了新的机遇。因此,总体上,中国的产业升级和经济转型给东亚各国带来的是挑战与机遇的并存。

面对上述区域分工调整带来的冲击,平稳实现本国在新的区域分工中的角色转型,无论是对中国,还是对东亚其他经济体,都需要在国内和对外政策方面做好前瞻性的充分准备: 一是努力根据区域产业分工变化趋势采取适应性政策措施,通过内部调整推动本国在新的区域分工中找到新的定位; 二是各国 ( 地区) 之间需要进一步加强政策协调和区域合作。亚洲金融危机后,东亚地区的区域合作曾经有过一段快速发展的历史,但由于一系列内外部政治经济因素的干扰,近十年来区域合作走走停停,过程很是艰难。从发展的角度看,各国在以下三个方面加强努力是一种比较现实的选择: 一是加强政治对话和民间交流。这是增进彼此信任,逐步减小国家间差异,建立和强化东亚共同体意识,不断提高对区域合作未来预期稳定性的基础。二是继续加强功能性合作。通过不断提高贸易便利化水平,降低贸易交易成本,以此扩大各国参与区域分工的红利,增强各国推进区域合作的动力。三是不断深化东亚制度性区域合作。通过深化自由贸易区 ( FTA) 合作,加强东亚各国的政策协调和经验交流机制,以此不断扩大国内消费需求。扩大区域内消费是解决东亚经济再平衡调整问题的关键,影响各国国内消费的因素众多,包括社会保障制度、收入分配方式、城市化水平、快速老龄化以及不断扩大的中产阶级等。东亚各国可以通过深化自由贸易区合作,加强彼此政策协调和经验分享,以此提高解决问题的效率。此外,当前东亚的区域一体化形式多样,彼此交叉,反映了各国之间的竞争性和对未来预期的不确定性,为了避免各类自由贸易区之间的意大利面条碗效应,也需要东亚各国积极协调,逐步推进竞争性一体化组织的融合。