二十年前,我上初三。我的老师对我的同学实施了性骚扰。

最近,高岩被其师沈阳性侵后自杀的事件成了热点。她的同学们时隔二十年不忘此事,为她追讨公道,令我感动也唏嘘。

这几天我的朋友在刷屏,我自己也在刷屏,但我内心的纠缠却不止于此。因为在二十年前,我目睹了我的同学被老师性骚扰,而我没有出手制止。那一幕至今时常出现在我脑海里,使我二十年来一直满怀对同学的歉疚,且不停地陷入自我否定、自我怀疑的境地。

二十年前,我上初三。我们的历史老师姓黄,讲课水平凑合,但人看上去忠厚、平易近人,所以跟同学们混得比较熟。教我们历史的同时,他还兼任另一个班的班主任。我因喜欢历史,便与他走得比较近。

有一天,下午第一节是历史课,他喝得醉熏熏地就来上课了。在讲台上站了几分钟,说话颠三倒四,我们坐在台下,就跟看西洋景似地笑。他实在不好意思,说:“这课我讲不了了,你们自己背书吧,可以大声背,这样背得效率高。”

我们就各自乱糟糟地背起书来。

黄老师在讲桌边坐了一会儿,接着便到同学间遛达,转了几圈之后,他坐到我前排的一个空位上。

我当时正在看书,突然我同桌用肘顶了我一下,接着指着前面的情景让我看。

我伸脖子一看,正看到黄老师正在摸右边一个崔姓女同学的腿,崔同学正在奋力推回去,但黄老师显然没有退缩,还在试图接着摸,两人形成僵持状态。

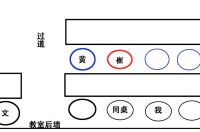

格局图

我当时就有点慒。除了愤怒之外,纠缠着失望、疑惑以及无所适从。在我当时的阅历里,没见过也没想象过这样的场景。

我跟同桌说:“你让一下,我抡他一凳子!”

同桌小声说:“你别冲动,万一崔同学下不来台呢。”

我觉得他说得有道理,又觉得这事不该不管,同时又顾虑打老师这个行为是不是妥当。就这么犹豫之下,黄老师和崔同学的僵持一直在持续着。

大概两分钟后,黄老师前面的一个同学回身过来,想问个问题。我不知道那个同学确实要提问,还是觉察到了什么所以故意回身提问,但黄老师显然对于被打断这件事很生气,大声训道:“坐好看书!不要东看西看!”

那位同学很无辜地说:“这个题我不会啊!”

黄老师没好气地拍了拍桌子:“上课怎么听的课?认真听了怎么能不会!”——显然这是恼羞成怒了,因为这个火发得实在没有道理。

但发过火之后,他还是只好讲解了那个小问题。

讲完之后,就快下课了。黄老师起身宣布下课,就走了。

看着黄老师离去的背影,我立刻陷入自责之中。他对崔同学的侵害,在我眼皮下持续了两分钟,而我什么都没做。这种自责随着时间的推移越来越强,以至于我很长时间觉得没脸面对崔同学。

有时候看着书,或者做着题,忽然一个激灵,想起那个场景,我都恨得想锤墙。一次历史考试,我写到一半,突然想到那个情景,便再也写不下去,擤了一滩鼻涕在卷上,便交卷走人。黄老师问:“怎么回事?”我说:“不舒服。”

大概有半个学期,我们这一排四个男生,历史课再也没有听过,每人一本《笑傲江湖》打发时间。

在心里把自己定义为懦夫之后,我便陷入这种消极的不合作之中。

现在,作为一个成年人,自然能明白这种不合作是不成熟也无用的,但那时我完全走不出那个圈子。那种低落的自我怀疑直到上了高中才有点缓解,但此后二十年,我仍然会不时地突然陷入一种惶惑无助的自我怀疑自我鄙视之中,就像一个得了心悸的人,走在春天的公园里,突然血脉错乱一样。

黄老师的故事没有结束。不久之后的一次历史课上,一个姓文的同学和黄老师起了冲突。具体起因我已经不记得了,但肯定是件非常非常小的事,错也在文同学。但是平时一直笑嘻嘻的文同学不但不认错,还出言顶得黄老师下不来台。黄老师手持教鞭走下讲台,走到文同学面前训斥,文同学突然大声道:“你还拿着棍子,你还要打我吗!”

黄老师被激怒,道:“你以为我不敢打你吗!”说着便抬手打了文同学一下。

人高马大的文同学挨了一下,反手抢过了黄老师的教鞭,把黄老师推得一个趔趄,并且上前一步要摁住了打。班长等人看事情闹大了,赶紧上来拉住两人,一边把他俩隔开,一边安慰老师:“老师别跟孩子一般见识,别生气……”

文同学最后骂了一句:“他妈的,黄狗,你再打我一下试试!”

这件事闹得很大,差点闹到校长那里,但最后不了了之,文同学只是被班主任叫去谈了谈话,并没有什么处分。因为虽然事件的起因是他的错,但黄老师毕竟先动手打了人。

文同学从来都不是好勇斗狠的性格,所以很多同学都对他的暴走无法理解,因为那次冲突百分之百是文同学故意挑起的。

但我和我同桌都知道,黄老师侵害崔同学的时候,文同学就坐在黄老师的左后方,他目睹了全过程。

后来黄老师的结局并不好。那个学期之后,他被调去看传达室。起因是在另一个班里,他又管不住自己的手,结果被学生当场抓住并告到校长那里。

传达室的工作就是管收发信件,并维持校门口的秩序,比如校内不能骑自行车,所以就要把骑车进学校的人拦下来。但因他名誉扫地,我们都故意骑车冲进校园,他来拦我们,我们就撞过去。时间长了他也不管了,每当远远地看见我们骑车来了,他就很机灵地躲进传达室,不见我们。但有的同学还会去当面羞辱他:“哟,黄老师,怎么在这儿坐着呢?”

黄老师在传达室工作了大约有半个学期,之后就消失了,我们也不知道他去了哪里。

当年被侵害的崔同学,在我上高中后基本没了联系。近几年有了社交网络,我们联系才渐渐多了起来。她早已结婚,有一儿一女,是一名中学老师。有一年,她邀请我和其他几个同学去她的城市玩,我们就住在她家里。她老公长得像憨厚版的陈坤,对我们极其热情。

我不知道黄老师的侵害对她造成了怎样的影响。但作为一个没有出手的旁观者,那是我第一次鄙视自己。在那之前,我觉得自己聪明,机灵,多才多艺,是同龄人中的翘楚。但在那之后,我陷入自我否定之中,觉得自己和我向来瞧不起的懦夫并没有什么不同。

人真的不能当懦夫。只要当了一次懦夫,之后就再也难以心安。

也正因为如此,我对能为高岩追讨公道的李悠悠、王敖等人深怀敬意。即使在二十年之后,他们也要集合智慧与力量,使恶人无所遁形,不负当年朝夕相处的同窗之义。