“氢氦锂铍硼,碳氮氧氟氖”,这应该是每一位理科生都背得滚瓜烂熟的化学口诀,而这些长着一副生僻字脸的化学元素,却让同样鼓捣文字的文科生望而生畏。

不过,还没上大学化学课真的没资格说难。如果你刚好选了相关专业,初期必定会在各种无机、有机的复杂英文名中崩溃。

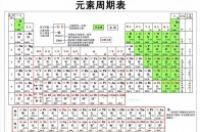

元素周期表

那些毫无规律的字母常常让人怀念中文名称的简洁明了。可是最初随西学东渐的大潮进入中国的化学,凭其众多的元素,着实为难了当时想要普及化学的学者。于是化学家们转而做起了文人的工作——对化学元素进行翻译甚至创造出一批原来不存在的字。

造字自然不能乱造。如果说仓颉造字使得中华文明得以五千年来延续不断,那么19世纪后期的化学家们的造字,在中国对近代化学的吸收与发展上做出了巨大的贡献。

近代化学始于1661年,直到19世纪后期才传入中国,而同时期的西方已形成了较完整的化学体系。西学东渐的一个重要的问题就是翻译,尤其是专有名词的翻译。当时主要采用两种方法:旧词新义和造字音译,其中造字音译是极具这个时代特色的。

周干庭与英格尔共同翻译《格雷氏解剖学》

这一时期从西方传入的词汇共有615个,而通过造字法翻译的词便达到了63个。当然,这63个词绝大多数都出现在化学领域。不同于普通词汇,化学元素本身具有抽象性,并且学术性较高,于是对翻译的要求也高。在19世纪末期已发现的元素有数十种,仅仅依靠旧词新义已经很难应对,所以造字音译这种手段应运而生。

最早在中国进行造新字为译词尝试的是德国来华传教士罗存德。他认为在汉语中,表示“元素(element)”这一意义的字是“行”。于是他觉得绝大部分的元素名称都可以通过将某一汉字插入“行”中得到。即把“行”分成左右两部分,在中间夹上与化学元素有关的汉字。

罗存德造字举例

新字按照夹在“行”中间的字发音,但是至于中间字的选择他并没有给出说明。从罗存德以“养”插入“行”中表示“氧”、“绿”插入“行”中表示“氯”可见,他在选字时也会考虑元素的形态和性质。

罗存德用“行”来表示构成世间万物的基本要素,显然是借鉴了中国人传统的“五行”观念,于是罗存德开创了中国第一套元素译名。在他撰写的《英华字典》中一共收录了49种化学元素名,其中造字法命名的有21种。

《英华字典》收录的化学元素名

不过罗存德的这一套造字法并没有得到推广。现在提到化学造字,我们可能更熟悉徐寿和傅兰雅,他们共同翻译的《化学鉴原》真正地将化学元素带入到了公众视野中。

英国传教士傅兰雅是19世纪来华西方人士中贡献最大的。《化学鉴原》翻译自《威尔斯的化学原理及应用》,在译书时,傅兰雅负责口述,把书的原意讲出来,而徐寿笔译,即理解口述的内容,并用适当的汉语表达出来。

徐寿(左)与傅兰雅(右)

“西人口译,华人笔述”的译书方式在当时是比较流行的,外国人在口述时不得不尽可能地具体与形象,于是便产生了许多音译的词语。意译也称为自由翻译,是只保持原文内容,但不保持原文形式的翻译方法。与之相对的是直译,直译是既保持原文内容、又保持原文形式的翻译方法。

比如对于Oxygen(氧)和Hydrogen(氢),日语将其翻译为“酸素”、“水素”,这是严格对应原词语素结构的直译,而当时汉语将其译为“养气”、“轻气”,这是现场性极强的、通俗易懂的意译。

氧气是生命存在的必需品,便以“养”指代;氢气的密度最小,所以在相同体积的气体中更“轻”。除此之外还有以“绿气”指代黄绿色的“氯气”,“淡气”代表化学性质较稳定的“氮气”。这和罗存德选字的思想有点类似,都有考虑被翻译的物质的性质。

氯气

在《化学鉴原》出版之前,《化学入门》《化学启蒙》《化学初阶》等化学相关译著已经编译出版,但是不同版本对于元素名等术语的处理不尽相同,化学也一直得不到普及。当时的西方也普遍认为,中国的语言文字是很难被西方人理解的,因此要将西方知识的精髓传入中国也是困难重重。

然而傅兰雅却不这么觉得。为解决汉语词语形态的特点与化学元素名之间的矛盾,他们翻译的关键是“一字原则”。这是因为化学元素既需要单独使用,又需要以化合的形式出现。如果元素名译为双音节,在复合使用时就会很不方便。

“轻气”、“养气”、“淡气”、“绿气”虽然不符合一字原则,但是因为当时民间习惯这种用法,所以在《化学鉴原》中得到了保留。但是在化合物名中,这些元素是以单字出现,比如“氧化铜”在书中被翻译为“铜养”,“水”被表示为“轻养”。

徐寿一开始翻译的时候,并没有打算造字的。他对既有的元素名称,如金、银、铜、铁、锡、铅等没有进行改动。同时徐寿另觅其他生僻字。比如“溴”来源于《孟子》中“其渐之溴”,“溴”除了“臭水”基本没有其他的含义。而溴的拉丁语名来源于希腊语“公羊的恶臭”。可见他们选字也并非随意,而是结合元素的性质以及西文名来选择合适的字。

溴

似乎很完美,但是当时已经发现了64种元素,徐寿发现即使把所有生僻字都挖出来仍满足不了命名的需要。那怎么办?造字!徐寿和傅兰雅对化学元素的翻译摸索出了一套成体系、规范化的方式,并创造了以西文名称的第一音节或者次音节译为汉字,再加偏旁以区分大致类别的造字法。

徐寿以“金石”为偏旁,对于新的不认识的金属,一概用金字旁加上音译之后的简单汉字合体。比如“锂”的希腊语为lithos,意为石头,而锂的中文名取自希腊语的第一个发音“里”,在此基础上添加了偏旁“钅”。于是“锂”字就这样诞生了。

除此之外,他还创造出了钙、镁、铝、铍等金属名称。而对于非金属,则使用石字旁,比如硼、矽。后来大陆将“矽”改为“硅”,但是在“矽肺病”(也叫硅肺病)等词语中仍然保留了这个字。

《化学鉴原》里部分译名

值得一提的是,使用气字旁的新字并非徐寿所创,“氧”“氦”等新造字是在益智书会1899年公布的《协定化学名目》中首次出现的。《化学鉴原》所录64种元素的译名,有47种沿用至今。可以说徐寿和傅兰雅在化学元素命名的规范化上做出了突出的贡献。

你以为轰轰烈烈的化学造字运动到此就结束了吗?你可能忽略了化学的另一个庞大的体系——有机化学。有机化学的造字可比无机化学有趣得多。

有机化学离不开各种各样的官能团。比如说“hydroxyl”,我们发现这个英文单词是由“hydro-”和“oxy-”两个前缀拼凑而成的,也就是氢和氧。

若翻译为“氢氧基”也太没水准。秉着一字原则,化学家们模仿英文的造字,拿了“氢”的“巠”(繁体)与“氧”的“羊”,于是“羟”便诞生了!

羟基 红色球表示氧原子,灰色球表示氢原子

不过“羟”这个字很早便存在了,但是化学家造字妙也妙在字的读音上。古时“羟”字念作“qiān”,意为一种羊的名字。当其具备了化学意义时,化学家们借了“氢”的声母和“氧”的韵母,将其读作“抢”,发音类似于连读的“氢氧”。

这种造字法便达到了会声、会意、会形的效果。于是氢和硫组成的“巯”基(-SH,音同“球”),氧和碳组成的“羰”基(-C=O,音同“汤”),氧和酸组成的“羧”基(-COOH,音同“梭”)等字便以相同的方式诞生了。有机化学里最基本的的物质——碳氢化合物,化学家们也将其简化为“烃”。不妨大声念出这些字,我相信你能够感受到其发音的奇妙。

而当“烃”具有了不同的不饱和度(即缺氢的数目)时,“烷”“烯”“炔”带着“完整”“稀少”“缺少”的意思出现了。这是通过会意与形声并举所造的字。

部分官能团与代表物质

在有机化学里还有一个比较有意思的是物质的偏旁,这也是让很多理科生头疼的事情。我们已经知道“氨”是表示一种气体,然而还有“胺”和“铵”。首先这三个字的读音并不一样,“氨”发第一声,而“胺”和“铵”分别为第四声和第三声,当然这三个字指代的物质是不一样的。

月字旁的字原来大多来自于动物内脏器官或者代谢产物,如脂肪,现在引申为含有含氮官能团的一类物质,比如胺、脲(音同“尿”,又称尿素)、腈(音同“精”,是一类含有机基团-CN的有机物)等。而“铵”指的则是离子。

另外还有很多酉字旁的字,原来都是和酒有关,比如醇、醛、酸等,后引申为含有含氧官能团的一类物质的名称。如上文提到的羟基、羰基等均为含氧官能团。

讲到这里,你或许会觉得所谓的化学造字不就是拼凑现有的文字与符号吗,似乎并没有很创新,而且很抽象。中国汉字是象形文字,现在生活中大多数的字虽然已经简化,但仍然可以看出象形的痕迹。对于化学来说,我们一般人很难直接看到原子、分子,但是有直观的化学结构呀,化学家们没有想过用会意的方法造字吗?

这个时候,出现了一类化合物,我们现在将这类化合物称为“甾体”。我们先看它的基本结构:最下面有四个环,环上有三个取代基。有这样的结构图,也就不难理解为什么化学家给了“甾”(音同“灾”)这个名称。不过“甾”这个字古时候便存在了,化学家将其很形象地挪用了过来。

甾体的一般结构

如果你觉得甾还不够形象的话,那么接下来看这个字:㗊。我们可以盲猜这种物质有四个环。其实“㗊”曾被化学家用来表示卟吩环,它确实是一个在四角含有四个环的结构,可以说是十分形象了。当然“㗊”这个字也是古时就已经存在的,是“雷”的古字。

㗊的结构

自晚清开始,化学元素名被翻译过好几次,不同版本所用译名都不尽相同,所以人们在称呼元素名时,很容易发生混乱。1915年,北洋政府教育部颁布《无机化学命名草案》,标志着官方开始介入化学元素译名的统一问题。

后来到1932年,国民政府组织国立编译馆,其主要任务之一,就是统一元素名称,完成并出版了《化学命名原则》。

鲁迅曾经讽刺过化学家造字这一热潮,认为他们没有将精力花在研究上,戏谑“中国的化学家多能兼做新仓颉”。但是他绝对没有想到,当我们看一眼中文版元素周期表就可以迅速地知道元素的物理性质,也能够以相对朗朗上口的口诀背出来的时候,可比像日本成日念着“奥克西津”舒服得太多了!

随着科学技术的发展,新的元素不断被发现,也需要科学家们对其命名。在氢的同位素被发现时,科学家用一个撇代表一个质子,一个竖代表一个中子,创造了“氕氘氚”三个字,分别念作piē、dāo、chuān,乍一看充满喜感,细想确实很妙。

氕氘氚:红色球 表示质子,蓝色球表示中子。

徐寿和傅兰雅所创的那一套命名法对现在的影响仍旧很大。2017年中国科学院发布了新发现的4个元素的中文名称:“鉨”、“镆”、“石田”、“气奥”。这四个字都是形声字,显而易见后两个元素名为新造字,电脑词库里甚至都还没有。

我们很容易将这些字用笔写出来,用它们作为自己的名字也没有问题。截至2018年,在中国名字中含有生僻字的人约有6000万。但是在信息化的当下,如果计算机字库中没有这个字,网上办事便会很麻烦,银行开户、交通出行、看病等活动均会受限。

另外新元素大多是人造元素。人造元素被称为化学元素里的“短命鬼”,因为它们往往具有较强的放射性,容易发生衰变,因而半衰期,即放射性元素的原子核有半数发生衰变时所需要的时间较短。

比如100号元素镄的半衰期只有不足一百天;104号元素鈩的半衰期最长约为1.3小时;106号元素的半衰期不足一秒,再之后的人造元素,存在的时间都是以毫秒计算,也就是说它们刚被合成,瞬间就又消失了。

人造元素锎(音同“开”),被称为最贵的元素,1克价值2700万美元

这使得这些人造元素目前的现实意义较低。且不说普通大众了,哪怕化学家和物理学家对其感兴趣的也极少,所以这些化学元素的中文名使用频率极低。现在新造一个字,意味着全国的公安系统、银行系统、海关系统等的字库统统要更新,随之而来的造字成本也就很高了。

于是有人认为可以规定在某一号元素之后,用“造词”代替“造字”,将元素名用两个字表示。

无论如何,化学造字对我国科学的影响是深远的。虽然近代化学传入中国的时候,西方化学体系已较为完善,但是我们能够在短时间迅速地将其吸收,并跟上现代科学发展的步伐,那些“不务正业”的化学家还是做了很大的贡献的。

沈国威. 西方新概念的容受与造新字为译词——以日本兰学家与来华传教士为例[J]. 浙江大学学报:人文社会科学版, 2010, 40(1):121-134.

伍青, 陆孙男, 高圣兵. 傅兰雅化学术语翻译的研究[J]. 中国科技术语, 2017(19):58.

清末民初外来词造字音译初探.

徐丹慧. 晚清译著《化学鉴原》的翻译与传播[D]. 2015.

辟个谣:化学元素中文译名,与“朱元璋家谱”无关. 名流说 2019.1.24

有机化学里面那些奇怪的字是怎么造的?每日头条 2017.10.26

当西方化学传入大清国时,我们并没有慌. 李浩东

人造元素:无中生有的短命鬼刘杨 博物

英媒:名字中有生僻字?网上办事很麻烦环球网 2018.7.30