没有综合性、长期型和全球性的视角,就无法正确地分析气候变化及其应对措施的影响。比如,欧盟的一项碳排放税会对世界上的其他地区产生影响,而且这一影响极为长久。

我们对气候与经济的研究已持续了大约五年,研究领域集中在全球视角下的宏观经济和长期增长。作为宏观经济学家,我们拥有许多必要的技能和工具,以分析气候和经济问题。

然而,我们的知识还远远不够。显然,如果不了解推动气候变化的科学关系,就无法开展气候和经济研究。在自然科学领域,我们不是专家。因此,我们与瑞典气象和水文研究所、伦德大学和斯德哥尔摩大学等研究机构的科学家进行合作,这些都是在跨学科的MistraSWECIA项目下完成的。

与自然科学不同,我们的气候和经济模型还必须描述人类行为。因为人类有远见,对未来的预期会影响当前的行为,因此,经济模型必须考虑对未来的预期,这使我们的研究非常有必要。特别是,在将现有的气候模型整合进经济模型之前,必须做极端的简化。在这一简化过程中,MistraSWECIA项目中从事自然科学研究的同事给予我们很大帮助,帮助我们对主要的科学知识进行了恰当的浓缩。

本文将叙述我们在MistraSWECIA项目的气候和经济研究中得出的大量结论。我们将主要发现归纳为八个要点:

1.化石燃料的使用导致气候变暖,但程度未知。

2.根据已有的估算,即使尚不能完全确定,气候变化可能导致的损失也将是极为显著的,虽然从全球视角来看,还称不上是灾难性的。

3.现有知识不足以评估那些未必出现的全球损失的风险,虽然这些损失有可能更为重要。

4.气候变化引致的代价在地理分布上极不平均,一些国家和地区,尤其是较为贫困的,有可能遭受灾难性的损失。

5.化石燃料的使用具有“外部性”,仅靠市场无法应对。全球碳排放税是解决这一市场失灵的最佳政策工具。

6.按照已有的估算,最优的碳排放税是有限的,不高于现有一些国家征收的水平,比如瑞典。

7.引入全球碳排放税不会威胁经济增长和福利。

8.对传统石油征税,至多对气候产生有限的积极影响。对开采成本很高的煤和非传统化石燃料的使用征税,效果显著,即使不在每个地方都征收这种税。

对我们而言,在研究项目开展之前,上述任何一个论点,都不是显而易见的。受各自背景和知识的影响,肯定有些读者会认为其中一些论点并不重要。然而,很难认为所有的要点都是不重要的。这些论点当然都是暂时性的,新的研究肯定会使我们对其中一些做出修改。我们的气候和经济项目报告仍在进行中,当我们从自己或他人的研究中了解更多时,我们关于这一议题的观点也可能发生改变。因此,我们将上面列出的论点称之为“判断”,而不是“结论”,正是为了突出这种不确定性。

一、科学背景

二氧化碳像水蒸气和甲烷等其他气体一样,短波的电磁射线,比如光线,比长波的射线,比如热,更容易透过。随着空气中二氧化碳的增加,进来与出去的射线之间的平衡会改变。这一机制很容易在实验中验证,1903年瑞典诺贝尔化学奖获得者斯万特·阿伦尼斯早在1896年就将其称之为“温室效应”(①Arthenius(1896))。根据阿伦尼斯的实验,提高二氧化碳水平会引起温度的提高,提高的幅度与二氧化碳水平提高的比例成正比,即两者呈对数线性关系。尽管直接的温室效应在实验中是可以测定的,但二氧化碳水平提高对地球温度产生的最终影响,很难确定。这是因为更多的二氧化碳产生的直接影响会导致一系列反馈机制,这会加强或减弱最初的影响。通过升温,二氧化碳增加会使大气中含有更多的水蒸气,减少甲烷,这会加剧温室效应。减缓北极冰层的形成,则会减弱地球将射入的太阳光反射出去的能力,这也会增强二氧化碳排放的直接影响。全球平均气温的提高,可能有助于云层的形成,这可以增强对射入阳光的反射,从而减弱直接影响。有很多多少已为人所熟知的反馈机制的例子,有些预计会增强直接影响,有些则会弱化。很难对反馈机制的强度进行评估,这使气候变化与二氧化碳浓度增加之间的关系,有显著的不确定性。科学家们最常见的观点是,反馈机制总体上会加强二氧化碳浓度提高的直接影响。

我们和其他研究人员经常使用的一个合理估计,就是二氧化碳浓度每增加1倍,全球平均气温大约升高3摄氏度。然而,相关分析必须考虑到,这一数字是相当不确定的。

反馈机制不一定保持不变的强度,也未必不受二氧化碳浓度的影响。可以想象,在地球已经变暖时,有些使之增强的机制才刚开始发挥作用。如果的确如此,二氧化碳浓度提高的影响一开始还看不到,但是,一旦达到某一特定水平,温度将会加速提高。这可能引发所谓的“引爆点”。换句话说,如果全球气温超过某一特定水平,就会出现一个新的更高的均衡水平,以致即使没有进一步的排放,地球的气候也会“倒向”新的均衡,全球气温会更高。如果能够确定这一特定水平,那么不超过这一水平就是至关重要的。

然而,就我们所知,气候学家对于这一水平有多高,乃至从全球来看,这一水平是否真的存在,还没有形成共识(②也可参见Lentonetal(2008),关于更通俗的科学描述可参见Levitan(2003)。)。有些区域性的引爆点,可以使当地的气候条件发生急剧改变,但在进行全球范围的加总时,一种平滑的(对数)线性关系似乎仍是合理的估计。

另外一个重要的不确定因素,来自随时间的变化,二氧化碳的排放情况。植物、土壤和海洋都含有大量的二氧化碳。二氧化碳一直在这些介质之间流转,比使用化石燃料释放的二氧化碳高出很多倍。这也会产生影响不确定的反馈机制。比如,更高的二氧化碳水平和气候变化都会影响植物的生长,进而影响存储二氧化碳的能力。到目前为止,我们使用化石燃料排放的二氧化碳,超过一半都留在了大气、海洋和生物中。有很多迹象表明,随着排放量的增加,这些介质储存更多二氧化碳的能力在下降。(①也可参见Matthews、Gillet、StottandZickfeld(2009)。)

二、气候危害

如果气候变化对人类福利没有重要影响,气候经济学作为一门学科就没有意义。这种影响如何测量?气候危害是显著的,还是根本就不是一种危害,甚至还是人类福利的增加,这些争论的结论显而易见吗?

这些问题对于我们至关重要,因为我们的目的在于,探寻在市场经济中的经济政治干预如何从全球范围改善人类的福利。

与投入有关气候变化的自然科学研究的资源相比,对气候变化的经济方面的研究还十分有限。因此,这方面的知识相对稀少和零散,也就不足为奇了。

1.两种不同方法

现有研究可以分为两种截然不同的方法,一种可以称为“自下而上型”,另一种可以称为“简约型”。

“自下而上型”研究的思路,是先列出认为气候变化会影响经济的各个领域。比如,比较明显的领域包括农业、洪灾、海岸侵蚀、健康影响等。接下来,每个领域都进行单独的研究,以评估气候不同程度的变化所导致的可能损失。这项工作完成后,将研究得出的所有气候损失加总起来,计算总量,并用损失函数的形式来表示,用于表明全球和各个地区在不同的气候变化水平下,遭受的损失强度。后者通常概括为全球平均气温的变化。

对此需要注意的是,危害不仅局限于那些可以按照市场价格用货币来衡量的影响。气候变化会影响健康、闲暇的价值以及很多并不在任何市场上交易的价值。然而,为了将所有气候变化导致的经济成本加总在一起,所有影响都必须以相同单位来衡量。这样的评估在经济成本收益计算中很常见,比如,在交通事故中挽救了一条生命,就可以归为某一特定的货币值,虽然人类的生命肯定无法在市场上交易。

确定气候变化对全球经济影响的最理想的方法,就是做一些实验,为各个国家随机“分配”不同的气候变化。这样可以估计出气候与经济影响之间的可信的函数关系。

由于很多气候与经济的关联机制都是在全球层面发挥作用的,可能需要在大量不同的星球上做实验!当然,这是不现实的,但是所谓的“自然实验”,比如气候的随机变化,在某些特定情况下可以应用。

这形成了“简约型”方法测算气候变化对经济有何影响的基础。按照这一方法,研究历史上的气候波动,使用统计方法将这些波动与经济结果的变化联系起来。比如,一个国家偶然遭受一段时期的酷热天气,同时也经历了糟糕的GDP增长,然而,这样的案例确实存在吗?

自下而上型研究的优势在于,可以提供决定经济与气候之间关系的直接机制的信息。这可能形成更多可靠的结果,也可能为我们依据经验做进一步推测提供了机会,比如分析比当前观察到的更显著的气候变化。当然,这一方法的主要劣势在于,很难确定是否穷尽了所有预想的影响机制。这一方法的关注点通常是局部影响。然而,由于缺乏基础研究,气候变化带来的冲突成本和动植物的全球变化常常被忽略。

使用简约型方法,更有可能抓住全部的重要机制。但是,它无法描述统计关系背后的实际机制,因此,更难进行归纳和外推。当然,气候的历史变化不能涵盖未来气候变化的所有可能情景。既然两种方法有着不同的优势和弱点,就应当互为补充地使用这两种方法。

2.气候研究

气候和经济模型化的先驱威廉·诺德豪斯,也曾基于自下而上的方法,最早开展有关气候危害的一些研究,确定了七种不同的气候危害类型(①Nordhause发展了得到广泛应用的气候与经济动态综合模型(DynamicIntegratedmodelofClimateandtheEconomy,DICE)和气候与经济区域综合模型(RegionalIntegratedmodelofClimateandtheEconomy,RICE)。这些模型在诺德豪斯的主页(http://aida.wss.yale.edu/~nordhaus/)上有详细介绍。),即农业;能源、林业和旅游等其他生产部门;海平面上升;健康;休闲和娱乐;迁徙和生态系统;自然灾害。在汇集了大量有关这些领域遭遇危害的研究之后,这些研究被归总为一个函数,用来刻画全球总损失(用占GDP的比例表示)。

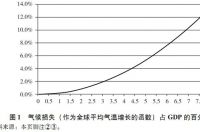

诺德豪斯损失函数的最新版本见图1(②参见Nordhaus(2013)的DICE模型,其形式极为简单。损失等于1-1/(1+0.002131×T2),T为全球平均气温的升高。)。我们可能发现,随着气温上升,这条曲线变得越来越陡峭。这意味着损失增加得比气温更快。这是文献中的一个常见结论,但是,如果气温升高得比历史数据显示的更多,其结果如何,我们当然知之甚少。

《斯特恩报告》(③Stern(2007))和其他一些方法都使用的所谓“PAGE”模型,也运用了一个损失函数,其中损失也增长得更快。与很多其他方法不同,这一模型试图考虑各种参数值的不确定性,以使模型尽可能贴近现实。这一点是通过定义一个区间来实现的,由此,在这一区间里,模型的参数值是随机得到的。比如,可以假定损失由气温升高的某一乘方来决定,乘方的值可以从给定的区间上随机取得(①具有代表性的是假定在1.5—3之间的三角形分布,以2作为模型的值。)。由此,通过每次设定不同的参数,可以进行大量的模拟。这是一种对模型预测值的不确定性进行估计的方法。

欧洲委员会为欧盟实施了一项自下而上的研究。这个名为“PESETA”的研究项目,估计了各类气候变化对欧洲不同地区的影响(②参见http://peseta.jrc.ec.europa.eu。)。估计的损失包括沿海的损失、洪灾损失,以及农业、健康和旅游业的损失。在考察这些损失时,欧盟被分为五个地区,瑞典与芬兰和波罗的海国家一起,被划分为北欧区。对于这一地区,实际的估计结果是,至2080年,气候变化产生的影响是正的,即欧洲气温上升大约5度,全球气温上升大约3度,大致相当于总消费的0.5%。对于南欧,估计影响是负的,大致相当于年消费的1.5%。

至于“简约型”方法,到目前为止还很少从全球视角进行研究。一项著名的研究(③Dell、JonesandOlken(2012))将136个国家的经济增长与每年平均气温的变化联系起来。这项研究区分了GDP水平和增速的变化,发现气候与经济增长有很强的负向关系。气温每上升1度,会导致增长每年下降1个百分点,但是,只有在贫困国家才是如此。

虽然仅凭五十多年的资料,不可能就气候变化对经济增长的长期影响得出确定无疑的结论,但这种影响不会随着时间而减弱,然而,这些结果并非不可辩驳。本文作者之一(佩尔·克鲁塞尔)与耶鲁大学的安东尼·史密斯(AnthonySmith)所做的研究得出的主要结论表明,气候变化对GDP水平有显著影响,但对增长速度没有影响。

3.每吨二氧化碳造成的恒定损失

上面已经说明,气温上升会导致气候损失的加速增加。另一方面,我们知道,气温取决于二氧化碳增加的百分比。这表明某一特定二氧化碳浓度的增加,导致温度上升的速度是递减的。按照标准的假定,比如诺德豪斯损失函数所使用的假定,气温升高对损失的影响是递增的,而二氧化碳浓度对气温升高的影响是递减的,这使得二氧化碳浓度与损失之间的关系是等比例的。因此,大气中每增加一吨二氧化碳所产生的总经济影响,是近似恒定的,与气温水平无关。这种经济影响可以由某一百分比的GDP损失来表示。

基于诺德豪斯确定的标准,我们计算出每增加10亿吨二氧化碳,每年会使全球GDP降低2.4‰个百分点。目前空气中碳含量大约是8000亿吨,与化石燃料时代开始之前相比,大约增加了2000亿吨。应用二氧化碳浓度与损失之间的比例关系,2000亿吨二氧化碳导致的损失约为全球GDP的0.5%,或接近每年4000亿美元(①正式来讲,这是一个预期值,因为诺德豪斯假定,造成重大损失的“灾难”是小概率事件。)。

三、气候和经济模型

由以上讨论可以得出两个明显的结论,人类通过使用化石燃料影响气候;这种对气候的影响导致全球经济遭到不可忽视的损害。

气候和经济模型主要有两个目的:一是作为预测工具,比如预测未来经济和气候如何发展;二是作为实验室,评估不同的政策对经济和气候的发展产生什么影响。一个典型的气候和经济模型由三部分组成,即气候模型、碳循环模型和经济模型。这三部分以多少有些复杂的方式相互影响,参见图2。

碳循环决定了大气中二氧化碳浓度的动态路径,由经济模型中产生的碳排放来决定。二氧化碳浓度反过来又通过温室效应,影响气候模型中的能量平衡,这决定了气候如何演化。气候导致各种损害,从而影响经济。当然,这些相互影响可以设定得复杂一些或简单一些,但是我们将上述循环关系视为气候和经济模型复杂程度的合理的最低水平。这样的模型常被称为综合评估模型(IntegratedAssessmentModels,IAMs)。

然而,很多用于回答有关气候和经济问题的模型,不是通过这种方式整合在一起的,因而缺乏必要的内在一致性。例如,科学模型经常将碳排放的变化路径视为给定,进而在此基础上计算对气候的影响,没有考虑气候变化会反作用于经济,并影响碳排放,由此产生的碳排放路径就会和模型预先假定的路径有所不同。

1.综合性气候模型

我们已经开发了一个非常简单但可用的综合性气候模型(①参见Golosov、Hassler、KrusellandTsyvinski(2014),关于区域层面的分析,参见HasslerandKrusell(2012)。),用一个方程来描述全球平均气温的变化,这一方程基于前面提及的阿伦尼斯的研究。这一方程表明,气温与大气中二氧化碳浓度的对数成正比,其比例为一常数,即二氧化碳浓度每提高1倍,全球平均气温上升3度。上面已经提到,这一比例关系常被称为气候敏感度,在我们的研究框架中,允许它以或高或低的概率,表现出一定的不确定性。

2.碳循环模型

作为最低要求,碳循环模型必须描述在某一碳排放路径既定的情况下,大气中二氧化碳水平如何随时间变化。在我们的研究中,使用了一个简单的估计,即在20年内,使用化石燃料形成的一部分(一半)碳排放被植物和海平面吸收,另外一部分(五分之一)在大气中留存数千年,其余部分缓慢沉入深海(②这是基于IPCC(2007,第25页),可以总结如下:“进入大气的二氧化碳,大约有一半会在30年左右的时间内消失,还有30%在几个世纪内消失,剩下的20%会在大气中停留数千年”。)。

我们利用更复杂的模型,允许气候对碳排放有如上所述的反作用,以此来检验我们所做的简单估计的有效性。

3.经济模型

经济模型必须描述长期中经济如何发展,因为气候变化是一个非常缓慢的变化过程。模型还要能够描述化石燃料的使用,以及随着时间变化,税收和其他政策如何影响化石燃料的使用。当然,复杂程度不同的模型都可以用在这里。在多数情况下,需要对特定的能源部门进行较为详尽的描述。那些只用于描述能源供应的模型,缺点在于不适合将广义的经济增长模型化。

我们选择将简单而又著名的索洛模型进行直接扩展,以此作为长期增长模型的基础。扩展主要包括,除资本和劳动外,将燃料作为一种生产要素纳入生产函数,我们还假定,储蓄率由具有前瞻性的居民来决定,这些居民的目标是实现个人福利的最大化。经济模型的一个重要方面,当然就是损失函数,如上面讨论过的,这一函数需要刻画由更高的全球气温所导致的生产率损失。

四、最优碳税

至少从1920年阿瑟·庇古的福利经济学著作出版以来(①Pigou(1920)),人们已经熟知,应对外部性(比如碳排放引起的气候损失)的一个有效方法,就是根据所造成的损失进行征税。通过征税,碳排放者面临着私人收益和外部成本(税收)之间的取舍,如果税率合理,最优排放水平可以实现,就像有一个有效的碳排放市场在运行一样。

从理论上说,如何对化石燃料征税,与对其他具有外部性的商品进行征税没有什么区别。然而,在实践中,这与很多其他污染略有不同,因为这一外部性是全球性的,而且会在很长的时期内存在。

前面我们已经表明,对二氧化碳影响的一个合理的近似估计,就是大气中每增加1单位二氧化碳会导致一定的损失,这一损失可以表示为GDP的一定比例,并独立于GDP水平和全球的平均气温。当然,这只不过是一个近似估计,我们可以根据新的知识对这一估计进行修正;而且,我们必须允许常数比例的损失值有相当程度的不确定性。但是,这一近似估计仍是一个有益的起点,以对全球碳排放税的合理水平进行清晰的分析。

前面已经讲过,大气中每增加10亿吨二氧化碳,会使全球GDP每年降低2.4‰个百分点。我们用希腊字母γ代表这一常数。当前全球GDP接近75万亿美元,这一损失相当于每10亿吨二氧化碳使GDP减少18亿美元,或每吨二氧化碳使GDP减少1.8美元。

如果1吨排放到大气中的二氧化碳只停留1年,然后就消失,每吨1.8美元的排放税意味着外部性在市场上被内部化了。但是,由于1吨二氧化碳排放在大气中停留的时间远长于1年,税收也必须考虑未来的损失。为了恰当地对化石燃料的碳排放进行征税,我们必须计算当前的某一边际排放量所导致的现在和未来的所有损失值。

为此,必须考虑两方面内容:首先,1吨碳排放在大气中停留的时间很重要,停留的时间越长,造成的损失越大。更具体地说,我们需要知道,1吨碳排放在未来各个时点,有多少会留存在大气中。其次,即使按照占GDP的比例来衡量,每吨碳排放造成的损失是恒定的,我们也必须确定,在未来某一特定时间,以GDP比例表示的既定损失,当前价值是多少。这是必要的,因为使未来损失内部化的碳排放税(以下简称碳税),是在排放发生时的今天征收的。

1.碳衰减

对于第一个问题,我们采用碳循环模型,描述多排放1吨碳,如何影响大气二氧化碳浓度的未来变化路径。然而,大多数碳循环模型如此复杂,以致无法用几个参数来表示。因此,为了说明碳衰减如何影响最优排放税的水平,我们选择上述的近似估计作为代替。

我们首先假定1吨碳排放中某一特定份额φL(以20%作为基准)永远留在大气中(①实际上,这些二氧化碳在大气中会停留数千年,甚至更长的时间,在经济计算中可以近似地表示为“永远”。)。其次,假定一定的比例1-φO(以50%作为近似估计)立即消失。第三,假定剩下的部分φO(1-φL)以恒定的衰减率融入深海,衰减率为每10年φ(我们采用2.3%,即每300年衰减一半)。我们将会看到,这些参数将是决定最优碳税的关键因素。

2.贴现

如何估计未来的福利,是一个复杂的、有争议的经典问题。威廉·诺德豪斯(①Nordhaus(2008))认为,市场数据可以为这类评估提供基础。通过观察市场如何为某只将来需要支付一笔特定款项的证券定价,比如一种债券,我们就可以计算出市场参与者如何为将来可能的消费进行估价。

另一方面,尼古拉斯·斯特恩(②Stern(2007))认为,对于我们应如何为未来的收入和损失定价,市场无法提供良好的指导,因为这个问题更多的是一种道德价值,我们对此的评价未必与市场参与者相同。

我们还需要评估未来数百年产生的消费损失,如此长期的债权在市场上即使存在,也很难找到。所以,即使我们可以从市场数据中推算出人们对不久的将来所使用的贴现率,也绝不能意味着我们对未来几百年间产生的损失进行贴现时,应该使用相同的贴现率。

虽然贴现率的选择牵扯道德问题,我们很快还会回到这一话题,但仍有一些内容可以进行某种程度的客观分析。其中之一就是,我们应如何看待如下事实,即后代可能有着与我们不同的收入水平和消费水平。从福利的角度来看,可以合理地认为,一个穷人失去了某些资源,比一个富人失去了这些资源,更为糟糕。这是因为福利经济学的标准假定是,一个人消费的越多,一单位边际消费的价值就越少。在这里,我们有关损失与GDP成比例的假定,将会给这一分析提供很大帮助。

因此,我们对未来某一特定时点的损失的评估如何受那时的收入水平的影响?一方面,更高的收入水平(更高的GDP)意味着损失将会更大,因为就像诺德豪斯以及其他人的研究那样,我们假定损失与GDP成正比。这会导致今天高估损失。另一方面,更高的收入水平意味着减少1单位消费导致的福利损失较少,因为高收入意味着高消费,进而1单位边际消费的价值更低。

因此,在评估未来的消费损失时,未来更高的收入产生了两种作用相反的影响,使用宏观经济学的标准假设,我们可以表明实际上两者正好可以相互抵消。这意味着1吨大气中的碳在未来某一时间造成的损失值,与那时的收入水平无关(①核心的假定是,效用是消费的对数。进而,边际效用与消费成反比,这抵消了损失与收入成正比的假设。为使上述结论成立,消费必须也与收入成正比,但是,由于在大多数长期增长模型中以及在现实中,储蓄率变化幅度并不大,储蓄率的变化从数量上来看并不重要。然而,如果效用函数比对数函数还要弯曲,一个更高的(更低的)收入增加会导致更高的(更低的)贴现率,反之则反是。)。

3.最优碳税公式

我们现在已经具备了计算最优碳税所需要的所有要素。对于未来每一时点,我们都可以计算出大气中每增加1吨碳所造成的损失。这以常数γ乘以当时的GDP来表示。然后,我们将这一数值乘上现在排放的碳在未来那一时点仍留存的部分。这一计算可以得出现在排放1吨碳导致的未来某一时点的损失。

接下来,通过计算所有这些未来损失的总现值,我们可以得到最优碳税。根据上面我们给出的假定,可以由以上这些计算得出下面最优碳税的公式(②参见Golosov、Hassler、KrusellandTsyvinski(2014)。):Tt=Ytγ(φLρ+(1-φL)φOρ+φ(1-ρ))

在上述公式中,Tt是t时期每吨碳排放的最优税率,Yt是t时期的全球GDP,φL是排放1吨碳永久留在大气中的部分,1-φO是立即消失的部分,φ是其余部分被深海吸收的速度。因此,排放1吨碳被深海缓慢吸收的部分为(1-φL)φO,即括号中第二部分的分子。

最后,ρ常被称为主观贴现率。这部分的贴现与不同时期消费的变化无关。因此,它衡量的是在其他条件相同的情况下,与推迟到未来的消费相比,我们偏好现在消费的程度。具体而言,ρ衡量的是未来的福利值随着时间推移而下降的速度。如果ρ为每年1%,这意味着当前的福利在一年以后会贬损1%。

如同上面讨论的,这里涉及一个重要的道德和主观因素,特别是在我们评估后代的福利时。因此,对于正确的ρ值应该是多少,我们没有采取绝对的态度,虽然我们注意到,在讨论气候变化或其他一些问题时,使用的ρ值通常在0.1%—2%之间。然而,这一范围非常宽泛,通过计算需要多长时间才能使未来的福利值相当于当前值的一半,就可以看到这一点。如果主观贴现率为0.1%,则有关估值的半衰期约为700年,或大约20代人。但是,如果贴现率为2%,则半衰期仅为大约35年,或者说只需要一代人。按照后者,我们根本无需考虑700年后发生什么。那时,我们当前福利的估值将会提高100万倍。

我们由公式可以看到,在其他条件相同时,碳税与GDP成正比。这意味着税收会随着GDP线性增加。碳税与气候的变化γ也成正比。我们早先已说过,对于气候变化的程度,远没有形成一个可靠的估计,结果可能是我们需要从很多重要的方面对γ值进行更新。在这种情况下,税收应与γ以相同的比例调整。

相似的,对控制碳衰减的参数赋值,也可能随着新的知识进展而改变。比如,若排放的碳有更多比例永久留在大气中,最优碳税就应该提高。如果更少的比例直接从大气中消失,或者大气中的碳被深海吸收的速度下降,碳税也应提高。按照我们以前的讨论,这些影响都是预期的,但是,我们现在要对其进行定量评估。

4.税收水平

根据上面选取的参数,并假定全球GDP为75万亿美元,计算出的最优碳税显示在图3中。横轴代表主观贴现率。纵轴左侧代表每吨碳以美元计价的税收,纵轴右侧代表每吨二氧化碳以瑞典克朗计价的税收。需要注意的是,消耗1吨煤,还需要消耗2.67吨氧气,才产生3.67吨二氧化碳。因此,每排放1吨二氧化碳征收1000瑞典克朗,如果用每吨碳来代替的话,相当于征收3670瑞典克朗(②碳的分子量是12,氧的分子量是16。二氧化碳分子量和碳原子的分子量之比为(12+2×16)/12,近似等于3.67。)。

正如预期的那样,我们对未来关心得越少,即贴现率越高,税率就会越低。与上面我们计算得出的每吨1.8美元的年损失相比,以上面任何贴现率来计算,税率都高得多。因此,税率主要是由未来的损失决定的,而不是短期气候变化的作用。

我们也注意到,上面公式得到的结果与斯特恩和诺德豪斯的计算结果比较接近。虽然他们使用了不同的模型,但在其分析中主要的区别在于对主观贴现率的选择有所不同。斯特恩使用的是每年0.1%的贴现率,代入我们的公式,得出的结果是每吨二氧化碳征收890瑞典克朗的税。这与斯特恩本人提出的碳税很接近。使用每年1.5%的贴现率,我们的公式表明,碳税应为每吨二氧化碳102瑞典克朗,或每吨碳57美元,这与诺德豪斯的分析较为接近(①具有讽刺意味的是,我们发现2011年全球对化石燃料消费的补贴达到5230亿美元(WorldEnergyOutlook,2012,Factsheet),每年全球碳排放量超过90亿吨,这意味着化石燃料使用得到的补贴大致相当于应对其征收的税收。政治家们找到了正确的数字,但符号是错的。)。

有趣的是将我们的结果与瑞典的碳税作比较,即每吨1100瑞典克朗。与斯特恩采用的非常低的贴现率得到的结果相比,这一税率较高。最后,比较一下最优碳税与欧盟的排放权价格,后者对征收碳税起到了重要作用。这一价格最近跌倒了每吨略高于4欧元,远低于最优碳税,即使按照极高的贴现率计算最优碳税,也是如此。

排放权价格自实行以来,经历了显著波动。这一波动与二氧化碳所致危害的估计结果的变动无关。这表明使用数量限制而不是直接税,有其不利之处。如果使用数量限制,政策制定者不仅要估计二氧化碳的危害,还有估计减少排放的代价。后者随着经济周期而变化,并且在短期和在长期区别很大。因此,一个最优的数量限制将随着时间而变化,即使二氧化碳造成的危害是不变的。

确定数量限制如何随时间变化,是极为困难的,如果我们无法确定减少碳排放的代价,政策就可能犯严重错误。按照我们的观点,这是使用数量限制的一个非常重大的缺陷。然而,需要注意的是,如果识别出大气中二氧化碳浓度或气温的引爆点或临界水平,就应采取数量限制。在这种情况下,不超过门槛值是至关重要的,既然很难判断税收与排放数量的关系,直接的数量限制会更好一些。

5.气候损害与经济增长

大多数气候和经济模型都假定气候损害会影响GDP水平,而不是影响GDP增长速度。在我们的最优碳税公式中,很容易将增长效应包含在内。如果将增长效应纳入公式的话,对计算会有一定的影响,特别是在增长效应是永久性的或至少是长期的情况下。

上文假定,二氧化碳排放会增加大气中碳的数量,每增加2000亿吨碳,会使全球GDP下降0.5%。按照1%的贴现率,如果对永久的经济增长产生1%的影响,就需要对其征收相同的税收。换句话说,如果现在增加2000亿吨碳,对增长产生的永久性影响是对GDP水平产生的影响的1/10,即每年降低增长速度0.05个百分点,税收就应是原来计算的10倍。很容易看出,测度如此小的影响是极为困难的。这显著增加了最优碳税的不确定性(①这也表明其他一些可能对增长产生长期影响的措施,比如税收和教育政策,也会在非常长的时期内影响福利。)。

6.初始二氧化碳浓度的重要性

在我们的计算中,假定新增的碳从大气中消失的速度,与大气和海洋中二氧化碳的浓度无关。这一假定是有疑问的,尤其是二氧化碳浓度较高的时候,因为较高的浓度会降低吸收更多碳的能力(①作为MistraSWECIA项目的一部分,对该领域的广泛研究正在进行。)。

然而,在《自然》杂志一篇著名的论文中(②Matthews、Gillet、StottandZickfeld(2009)),作者表明这一影响被以下事实所抵消,即更高的二氧化碳浓度对能量平衡的影响是递减的,大气变暖的速度由于海洋升温缓慢而减缓。这一证据的要点是,全球平均气温的升高,不管是在短期还是在长期,与累积的碳排放数量大致成正比。根据上述论文,预计的影响是,每排放1万亿吨碳,会使气温上升1.5度(③作者的研究还表明,在95%的置信区间内,每万亿吨碳导致温度上升1—2.1度。)。

到目前为止,我们已排放了大约5000亿吨碳,这应使气温上升大约0.75度。给定损失和气温之间的关系,这一结果可以作为计算最优碳税的基础。如果我们假定,不管气温有多高,气温的某一上升可以导致相同的损失,那么,计算就很简单。如果我们假定随着气温的升高,新增的损失会越来越大,那么,最优碳税就与上面的计算不同,就取决于我们对未来排放的估计。如果未来使用的化石燃料多,边际损失就会更高,这就需要提高现在征收的碳税,反之亦然。

五、最优碳税会威胁经济增长和福利吗?

在合理水平上引入碳税,对经济会产生重要影响。更高的能源价格会降低GDP,因为能源是生产过程中的一种重要投入。在短期内,能源使用与GDP几乎是成比例的,急剧减少能源使用的唯一方法,就是关掉机器,减少交通等服务。因此,很容易得出这样的印象,即能源税会威胁经济增长和福利。我们认为这是错误的,引入合理的全球碳税对经济增长只有有限的影响。

能源使用与GDP成正比,在稍微长一点的时期,并不准确。相反,有明显的迹象表明,使用其他生产要素替代能源,潜力巨大,由此会增加每单位能源所创造的GDP数量。在短期(几年时间)内,能源开支占GDP的份额会随着能源价格的变动而发生明显的波动。然而,从长期来看,这一份额是非常稳定的,变动仅有几个百分点。这表明,如果能源价格上涨,比如由于征税的原因,提高能源使用效率的潜力非常大,可以在生产没有大幅下降的条件下实现这一点。

同样,从国际比较的角度也可以说明,能源替代的可能性很大。图4显示了发展水平和气候条件大致相同的一些国家的能源效率,衡量的是每单位能源创造的以美元计价的GDP(所有能源都换算为千克燃料油当量)。深灰色的柱状显示的是每个国家在2003—2011年平均的能源效率。

从图4中可以看到,各国能源效率有非常大的差异,最低值与最高值之比超过了1∶5。我们还注意到,包括芬兰在内的斯堪的纳维亚国家之间也有显著差异。丹麦的能源效率超过芬兰2倍,瑞典比芬兰高出30%,但比挪威低20%。我们相信,这些差异反映了能源获取和政策方面的不同导致的能源价格差异。

1.政策有效吗?

正如上文所讨论的,强有力的证据支持以下判断:气候变化的危害在世界上的分布极为不均。这意味着不同国家对于合理的碳税应是多少,会有不同的意见。理论上,通过某种设计合理的国际转移支付制度,可以消除不同的意见。这样,所有国家都可以通过引入上述计算得出的碳税而获益良多。然而,除了政治因素以外,有几个原因使这样的体系不可能建立起来。因此,重要的是,分析碳税在一些个别地区实施,而不在其他地区实施,这会有何影响。分析引入全球性或区域性碳税,对于化石燃料的使用有何影响,也很有意义。一个密切相关的问题是,如果技术进步提高了经济中的能源效率,化石能源的使用会发生何种变化。

2.常规石油:供给有限

为了分析刚才提出的问题,关键是将供给因素纳入考虑范围。常规石油的价格由国际市场决定。这与生产者的开采成本关系不大,而是由常规石油数量有限这一事实决定的。在这样的市场上,从长期来看,供给是有限的,不会受到其他因素的影响,除非征税高到采油无利可图。在这样的供给条件下,税率切实可行的全球碳税不会影响消费者的价格,而是以减少利润的形式由生产者承担。这样,消费就不会受到显著影响。

这也适用于科技发展,其作用与税收相似,会减少需求,即需求曲线向内移动。如果供给没有弹性,即供给对价格不敏感,需求的这种变化只会影响生产者接受的价格,而不会影响使用数量。

我们的推理可由图5来说明。征税或发现新的节能技术会使需求曲线向内/向下移动,即从D1移至D2。由于供给曲线(S)是垂直的,均衡数量保持不变,价格下降,直至供求相等,这时的均衡数量与需求曲线移动之前是一样的。

在这种情况下,税收或科技发展不会影响总的使用量。虽然图5描述的只是静态的计算结果,长期结果也可以做相似的推理。在任一给定的时间,只要石油价格没有降到开采成本的水平,所有石油迟早都会耗尽。如果碳税随时间变化,石油的使用也会随之改变,在税率降低时推迟石油的使用具有一定的经济价值,尽管相对有限。如果供给像上文描述的那样,是完全无弹性的,仅在世界上某些地区征税,效果甚至会更小,这同样适用于局限于某些地区的科技发展,比如引入节能汽车。如果一个地区,比如欧盟,征收碳税或引入节能汽车,会使国际市场石油价格轻微下降。价格下降会导致需求增加,抵消了引入碳税的地区石油需求下降带来的影响。有人可能认为,数量限制会导致不同的结果,但并非如此。如果一个地区通过数量限制减少了需求,也会导致国际市场石油价格的下降,从而使全球需求保持不变。

到目前为止,我们的讨论集中在常规石油,我们将其定义为一种供给有限的商品,且相对于价格,开采成本很低。然而,对于其他化石燃料,特别是煤,情况很不一样。

3.煤:供给取决于价格

与常规石油的数量相比,煤的数量极大。因此,煤的价格主要反映生产者的开采成本。如果一个国家发现了常规石油,就可能由此变得富有,但发现煤就不会。因为煤的运输成本相对于价格较为昂贵,大部分煤都是在产地消费掉的。在这样的供给条件下,碳税是在全球征收还是在一个区域征收,带来的影响就会非常不同。因为煤的价格接近开采成本,如果引入碳税的话,降价的空间不大。因此,对大部分当今的煤炭开采,不需要征收特别高的碳税就可以使其变得无利可图。每吨煤50美元的碳税,与现在的开采成本差不多高,对煤的使用会产生非常显著的影响。因为煤炭市场不是全球性的,欧洲的碳税不会导致其他地区,比如中国,用煤量的增加。对于提高能源效率或以绿色能源替代煤的技术发展降低对煤的需求,上述分析也是完全适用的。对煤的需求减少会导致价格下跌,从而使煤炭开采利润下降,进而减少煤的使用。

市场的均衡见图6。与图5的区别在于,在这里假定供给受价格的影响。更低的价格意味着在销售量相同的情况下,利润减少了。在图5中,征税和科技发展以相同的方式,使需求减少,但是在图6中,由于供给取决于价格,均衡的数量从Q1降至Q2。

因此,由我们的推理可以得出结论,通过碳税或其他政策工具影响常规石油的使用是困难的,或者不可能的,但绝对可以影响煤的使用(①唯一可能的解决办法是,有人买断现有的石油资源,并永不开采。)。

注意到以下一点是很重要的,即常规石油的剩余数量对气候变化没有多大意义。我们前面已经提到,大气中碳的数量已由大约6000亿吨增至8000亿吨。仍未开采的常规石油的数量估计在2000亿吨左右。即使所有这些石油都被用光,对气候的影响也相对有限(②如果使用上面的粗略估计,并假设使用石油所释放的碳有一半迅速地被海面和地球吸收,气候敏感度为3,则温度的提高将是3*ln(900/800)=0.35度。)。

煤的储量据估计至少是常规石油的20倍,这使煤对气候造成相当大的威胁。因此,如此众多应对气候威胁的政策,都徒劳无益地指向常规石油及其最终产品(如汽油和航空润滑油)的使用,这引起了人们的忧虑。

4.新的化石燃料

现在我们已经讨论了煤和常规石油,其供给结构可以视为两个极端。近年来,高油价与技术进步一起,导致了介于两者之间的一些新化石燃料的出现,例如,深海石油、油砂和高压水砂破裂法采油。从气候角度来看,有理由对这些新化石燃料的出现予以密切关注,因为这些资源的潜在数量非常大。

另一方面,现在这些化石燃料的新来源开采成本很高,这意味着征税会对其使用产生影响。与常规石油不同,合理的碳税以及取消补贴,应该不会导致这其中的某些技术得到大规模的应用。

六、中国的碳税

气候变化影响全世界,但在世界上的不同地区,所受的影响有很大区别。气候变化产生的经济后果,其地理分布如何,我们现在还不甚明了。然而,现有的有限知识表明,中国可能受到的影响要比其他很多国家小一些。如若如此,有人可能认为,减少全球碳排放,防止气候变暖,对中国的经济利益而言是有限的。

但是,减少化石燃料的使用不仅会影响全球气候变化,也会有地方性和区域性的影响,尤其是对空气质量。乔根森等人(Cao、HoandJorgensen,2013)的研究表明,碳税对中国的福利和健康具有极为有益的影响,且不会危害经济增长。他们使用了一个经济模型对中国经济进行模拟,分析引入中等水平的碳税,即每公斤碳征收0.1元人民币,会产生何种影响。碳税会极大地减少煤的使用,提高生产的能源效率。由于这一碳税与汽油价格相比很低,但与煤的价格相比要高得多,运输服务业不会受到什么影响。由颗粒物(PM2.5)污染引发的急性死亡病例会大幅降低。碳税还会显著增加政府的额外收入,约相当于当前政府收入的3%。这些税收足以用来冲销征税对GDP产生的少数不利影响,比如减少其他征税。

对每千克碳征收0.1元人民币,这一碳税明显低于我们在考虑后代利益的情况下计算得出的全球最优税率。给定上述中国的情况,从狭义的国内角度来看,对中国而言,这一碳税有可能低于最优水平。另一方面,快速引入一个更高水平的碳税所引起的短期摩擦成本,没有包括在我们的计算中。由于这类成本的不确定性,第一步先采用中等税率可能是明智的。朝着最优碳税迈出的一小步,当然要比迈一大步却跌了跟头强。然而,应该有意识地随着时间推移逐步提高税率,为此制订明确的计划,对于加速提高燃料效率,发展能源生产的其他技术,是非常重要的。

总之,有重要的证据表明,引入碳税会使中国受益良多,可能比很多国家甚至是大多数国家,收益都会更大。中国经济的规模和惊人的增长速度表明,中国减少碳排放是全球为遏制气候变化而努力的关键。这也为中国提供了难得的现在就可以利用的双赢机会。

预测碳税的经济后果,比预测长期碳排放的具体路径要容易得多。在一个不确定的世界里,税收比配额要好得多。我们认为,这对任何一个地区都适用,特别是对中国这样的以史无前例的速度实现结构变革的国家。我们也相信,减缓气候变化的国际谈判,重点应放在国际碳税上,而不是放在气温上限和暗含的全球排放路径(impliedglobalemissionpaths)上。以全球排放路径为起点的关于各国配额的国际谈判,本质上是一个零和博弈,这使得达成一致意见变得非常困难。就广泛的全球碳税达成妥协,成功的概率可能更高一些。现在,中国可以帮助全球气候变化谈判回到正确轨道,并率先广泛引入碳税。如上所言,中国引入碳税以应对气候变化,会使世界其他地区广泛受益。但是,展现为全球福利做出积极贡献的雄心壮志,会为中国带来无形且宝贵的益处。此外,减少化石燃料的使用,特别是煤的使用,对中国国民的福利也有重要的积极影响。因此,碳税可以产生三份红利。

作者介绍:

JohnHassler,斯德哥尔摩大学国际经济研究所教授、诺贝尔经济学奖评委会委员、瑞典财政政策委员会副主席、Bellagio小组成员以及欧洲经济顾问团成员,研究领域包括最优税收体系、最优社保体系、收入再分配以及气候变化。

PerKrusell,从2008年至今执教于斯德哥尔摩大学国际经济研究所,目前担任诺贝尔经济学奖评委会主席,世界计量经济学会(世界顶尖经济学家协会)理事以及瑞典皇家科学院院士。克鲁塞尔教授是新宏观经济学创始人,是世界公认的当代宏观经济学研究领军人物,其研究涉及宏观经济学各领域。回瑞典任教之前,克鲁塞尔教授曾任教于普林斯顿大学,罗切斯特大学,宾夕法尼亚大学和西北大学。

注:

1、文为MistraSWECIA项目(一个研究气候变化及其影响的跨学科项目)第五期报告,提交给2013年12月18—19日的“财新峰会:经济发展与中国改革研讨会”。

2、参考文献略。