价值链贸易和金融全球化使得全球各国经济的相互依赖程度达到了空前的水平,任何一个国家的内部政策都会影响到几乎所有其他国家的国民经济状况,中、美、德这样全球价值链中心国的政策外溢效应更加显著。反之,任何一国仅凭自身的力量也难以调整内、外部经济结构的失衡,中、美、德尤其如此。

2008年之前的全球化是真实的,2008年以来的逆全球化也是真实的,但贸易差额代表的全球失衡却不是真实的。我们将其称为“贸易幻觉”。经常账户顺差不等于增加值顺差,双边贸易差额的数字失去了它本来的含义。这一切都始于上世纪80年代以来兴起的外商直接投资和价值链贸易。至2008年金融危机之前,在全球工业制成品生产中,进口中间品份额超过了25%,而后不断下降。与此同时,全球外商直接投资也在2007年达到峰值(3.1万亿美元)。随着进口替代的加速,产业链的收缩和区域化趋势,还将继续。

中国是全球第二大经济体和第一大出口国,是全球价值链的三大中心节点之一。随着中国开放的大门越大越开,中国经济发展状况和政策的外溢效应和反馈效应都会越来越显著。面对百年未有之大变局,2020年“730”政治局会议提出“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”(简称“双循环新发展格局”)。双循环新发展格局是一个新提法,但趋势性力量、蓝图和改革路径已经形成,其供给侧的关键词是科技创新,需求侧的关键词是消费。向双循环新发展格局的转变,符合经济演化规律和中国经济发展的阶段性特征,也将有助于缓解全球失衡。从开放经济动态一般均衡的角度看,相比美国对中国商品加征关税,中国双循环新发展格局更有助于恢复美国的国际收支平衡。

全球失衡是盈余国和赤字国的内部经济结构失衡的镜像和结果,与不同经济体经济发展阶段的差异和单极化的国际货币体系密切相关。所以,全球失衡的调整只有在主要大国同步调整内部失衡,协商重建全球治理体系的前提下才能终结。全球经济的均衡发展有且仅有一条路径:合作。

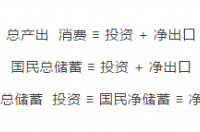

要想理解这背后的道理,需要建立一般均衡分析框架。国民收入账户和资金流量表是建立宏观经济一般均衡分析的常用工具。总产出恒等于总需求,后者常被拆分为“三驾马车”:消费、投资和净出口(出口进口)。根据国民收入恒等式可以得到:

储蓄过剩必然与经常账户顺差相对应,既可以将经常账户顺差理解为储蓄过剩的必然结果,也可以理解为,要想获得经常账户顺差,必然要保持国内的储蓄过剩。如果同时想进行高投资,实现方式有且只有:首先,压抑消费,增加国民储蓄,提高储蓄率;其次,投资率应低于储蓄率。

在不考虑错误与遗漏账户,以及经常账户中初次收入和二次收入的情况下,可得到:

国民收入和支出恒等式要求“净借款”,即四部门(家庭、企业、政府和国外部门)的收入减去支出之和必须等于零:

每个部门都有净投资、均衡和净负债三种状态,但是,在任何时期(如一年),不可能所有部门同时出现净投资或净负债的情况(但可以同时处于均衡状态)。所以,共有62种组合。盈余部门的金融资产会增加,赤字部门会增加负债。如果国内支出(家庭、企业和政府支出之和)大于国内收入,就只能对外负债。反之,如果国内支出小于国内收入,则会出现对外净投资,增加对外投资头寸(不考虑资产价值重估)。所以,净储蓄、净资本流出和经常账户顺差是等价的,这就是内、外循环的嵌套和镜像关系。

图1为美国实体经济四部门的资金流量关系,横轴以上表示该部门当年收入大于支出——资金的净供给者,横轴以下表示收入小于支出——资金的净需求方。上下呈对称状,表明资金流入和流出的对等。国外部门的资金流量(茶色线条)与经常账户差额(黑色线条)也呈现对称关系,这就是国际收支平衡表的平衡。

从资金流量关系来看,居民部门在较长的时间内都处于盈余状态,唯独在上世纪末至2008年金融危机之间常出现赤字状态,这与房地产抵押贷款市场的繁荣密切相关,也是导致2008年金融危机的重要原因;企业部门在上世纪的后三十年基本处于赤字状态,21世纪以来整体盈余(0.65%),其中,2000-2011年盈余达1.5%,2012年至今为赤字(-0.27%);政府部门基本处于赤字状态,仅在互联网泡沫破裂前夕暂短出现过盈余;与之相反,国外部门长期处于资金净流入的状态,时间起点为80年代中叶(期间个别季度偶尔出现过赤字),但可以看出,2008年金融危机之后,规模持续下降,与之相对应,美国经常账户赤字的规模也在收缩,目前已经跌入GDP的3%以内。

说明:数据均经GDP标准化,其中,资金流量数据均经过(后向)移动平均(MA4)处理。

一般认为,经常账户差额占GDP的比重低于3%(或高于-3%)就表明国际收支处于平衡状态。那么,是否可以认为美国的国际收支的再平衡和逆全球化进程进入尾声?

答案是否定的。原因在于:第一,由于美国已经维持了近半个世纪的赤字,仅仅是赤字的收窄或不足以恢复平衡;第二,美国经常账户赤字的结构还是失衡的状态,对中国的双边贸易赤字占比偏高,虽然这是价值链贸易和中国作为世界工厂地位的结果,故也只能通过产业链的重构实现结构再平衡;第三,美国国内将“经常项目平衡”定义为:在任何5年期间,经常项目盈余或赤字平均不超过国内生产总值的0.5%。由此可见,如果再考虑中美博弈,逆全球化或还需另一个十年。

全球范围内,任何一国和所有国家的贸易差额需满足如下等式关系:

前者表示,任何一国的贸易差额都可以表示由其与其他国家的双边贸易差额加总而得到;后者表示,全球所有国家贸易差额之和等于零。

人们习惯于纠结内、外失衡的因果关系。例如,美国的经常账户赤字,是由于美国的消费与投资支出超过了国民收入,还是由于其他国家的储蓄超过投资导致的?如果是前者,内部失衡就是外部失衡的因,反之,如果是后者,内部失衡就是外部失衡的结果。学术上将前者称为“拉力”(pull),将后者称为“推力”(push)。一般来说,这两种力量会同时存在,而且很难区分。

价格可为区分拉力或推力提供有价值的信息。从资金流动上来看,如果是拉力为主,即需求侧占主导,价格——实际利率就应该上升。反之,如果是推力为主,价格就会下降(Klein和Pettis,2020)。从美国的情况来看,近30年,在资金净流入的同时,实际利率不断下降,这是推力占主导的一个证据。尤其是本世纪初至2008年金融危机之前,美元汇率持续贬值,幅度超40%。这一点,还可以从安全资产短缺的逻辑来理解。

全球失衡是各国内部结构失衡的加总,而这又与各国政策密切相关。任何影响国内生产、储蓄和投资关系的政策,都会映射到国际收支账户。任何扩大投资和储蓄剪刀差的政策,都会加剧经常账户和资本账户的失衡。从这个意义上讲,几乎所有经济政策都会影响一国的经常账户收支状况,甚至包括不健全的《劳动法》和宽松的《环境法》,因为这相当于对生产部门的隐形补贴,降低了生产成本,有助于增加投资和产出,而与此同时,又增加了居民的储蓄,降低了消费(佩蒂斯,2014)。从这个角度就能理解,为什么特朗普的贸易政策顾问纳瓦罗会在《致命中国》这本书中极力地批评中国政府缺乏对劳动者权利的保障。

内部均衡和外部均衡的关系可在“斯旺模型”中表示(图2)。横轴为实际国内需求,等于消费、投资、政府支出和净出口之和,当其与总产出(Y)相等时,就达到了内部均衡。横轴还可以被用来表示政策的刺激力度,越往右,刺激力度越大。纵轴为实际汇率,等于名义汇率乘以国内外价格之比。实际汇率下降表示国内竞争力的提升,这可能是由名义汇率贬值引起的,也可能是由于国内的成本和商品价格相对于国外下降引起的。

无通胀条件下的充分就业被认为是内部均衡状态,由向上倾斜的曲线表示,意味着经济位于自然增长路径,这是各国政策的重要目标。外部均衡要求净出口等于零,由向下倾斜的曲线表示。无论是内部均衡,还是外部均衡,都对应着实际汇率和实际国内需求的组合。两条曲线将平面分为四个部分,只有在交点处,内外均衡才同时实现。由此可见,失衡才是常态。

理论上,在无摩擦的条件下,任何非均衡状态都存在向均衡收敛的自然力量。比如,图2中的A点位于内部均衡曲线的右下角和外部均衡曲线的右上角,它表示国内实际需求过热和实际汇率高估,所以经济处于通货膨胀和国际收支赤字的状态,一方面,货币汇率有贬值的压力,另一方面,逆周期政策调控的方向是紧缩。两股力量会推动A点向均衡位置移动。现实中,由于摩擦的存在,非均衡并不必然收敛于均衡,例如中国和美国就长期处于外部失衡和内部(相对)平衡的状态。

结合现实经济的运行特征,中国和美国的情况可分别由B点和C点表示(图3)。对于美国而言,紧缩的财政货币政策或美元汇率贬值都有助于推动外部平衡,中国正好相反。值得强调的是,2008年金融危机之后,中国对外整体失衡状况已经有显著缓解。美国的外部失衡状况在2006年达到峰值后逐渐缓解,2008年金融危机之后大幅改观,但并未像中国一样持续收敛。

从中美双边贸易来看,2009年以来,美国对中国的贸易逆差的占比一直维持在50%以上(图4)。这就是美国为何将中国作为扭转贸易逆差的主要目标国的原因。实际上,由于中国处于价值链的中下游,中国对美国的顺差并不等于中国从美国赚得收入(增加值),在中国对美国出现顺差的同时,中国对日本、韩国和中国台湾地区出现了逆差。而且,任何美国扭转失衡的政策,都有可能被对冲,既可能是美国其他政策,也可能是其他国家的政策。比如,当前的美元贬值和刺激内需的政策就会部分对冲,即使美国国内政策的净效应有助于收窄国际收支赤字,它也并不一定会出现,还需要对美盈余国家的协同。

从一般均衡和内外均衡的联动性上来说,只要美国不改变国民储蓄、投资和消费的结构性失衡状况,其国际收支逆差状况也不会改变,对中国的贸易战只会改变其逆差的对象,即将对中国的逆差转变为对越南、墨西哥等国的逆差,就像上世纪80年代广场协议之后的故事一样,美国的国际收支逆差在美元汇率贬值和日元升值后确实有所收窄,但90年代初开始又继续扩大,只是将对日本的贸易逆差逐渐转移到了中国,日本也并未因此而转向顺差,只是将对美国的顺差逐步转移到了中国和其他亚洲国家。中美之间的均衡发展需要的是合作,而非冲突。

特朗普当局的叙事是,中国对美国的每一美元贸易盈余,都是中国不公平的贸易政策引致的。在主流经济学家圈中,如美联储前主席伯南克就提出,以中国为代表的新型与发展中国家的贸易盈余积累了大量的外汇储备,导致全球储蓄过剩,而这些储备大部分回流美国,压低了美国的利率,提高了风险资产价格,加剧了金融不稳定。人们较少关注的是,回流美国的储蓄并没有被用来投资,而是被用来消费。这是全球化大循环破裂的另一个结构原因。如果这些储蓄被用于投资,形成产能,而不是被消费掉了,那全球化的可持续性或许会更强。

全球失衡内嵌于全球治理体系。二战后建立的全球治理体系包含三个重要维度:货币、金融和贸易。全球失衡始于1971年布雷顿森林体系的瓦解。它开启了廉价美元时代,引发了蝴蝶效应。它为石油等商品价格上涨埋下了伏笔,从而对20世纪70年代的滞胀负有直接责任,进而又掀起了20世纪80年代的金融自由化浪潮。80年代中叶开始,随着FDI的兴起和价值链贸易的升温,全球失衡加剧;2001年,中国加入WTO,使失衡的全球化进入高光时期,2008年为峰值,其后便是所谓的“逆全球化”,目前仍处在加速阶段。

从一般均衡的角度看,再平衡只有在合作中才能实现。纵观历史,人类社会也只有在合作中才能进步。所以,逆全球化之后,建立在全新治理体系上的全球化仍将展开。如大卫•休谟所言:“在那些已经获得一些商业进步的各国政府中,最常见的就是以疑惧的眼光旁观邻国的进步,将所有的贸易国当作对手,并想当然地认为,除非牺牲她(自己)的利益,否则她的邻国就不可能繁荣富强。与这种狭隘而有恶意的观点相反,我将大胆地断言,财富和商业在任何国家的增长通常有利于而不是有损于其所有邻国的财富和商业。当周边所有的国家都被无知、怠惰和蒙昧困扰的时候,一国很少能够在贸易和工业上走得太远。”

(本文系国家社科基金重大项目“世界货币制度史比较研究”(18ZDA089)的阶段性成果。)