一、公平福利的两大支柱:权利和义务

自2012年韩国的总统大选以来,关于免费福利问题一直争论不休。特别是人们把普遍福利和免费福利混为一谈,所以让人们很容易认为福利就是免费提供的。纵然有免费的福利,也是很难为人民提供永远免费的午餐。关于这样的话题本文将以公平性为伦理前提展开讨论:即“没有义务就没有权利”。

应该怎样妥协普遍和选择,或者权利和义务,必然会同时直接牵涉政治和文化两大问题。所以无论是社会正义还是公平社会,会根据时代和国家的不同而不同。对于社会正义的伦理性,一直以来都是各持己见,而现实中基本上不存在单纯的资本主义形态。因此在这里暂且把福利国家的必要性作为论题的出发点。正如早年英国著名诗人威廉·布莱克(William Blake)所主张的“对狮子和公牛适用同样的法律就是压迫。”也就是说把狮子和公牛放在同一个空间里任其自由竞争就是等于给狮子送猎物。因此建立“隔墙式”的福利国家是非常有必要的。如何才能建立一个合理的隔墙就是核心所在。通过比较各国的福利战略去寻求建立公平社会的方案是非常值得考虑的。那么现有的福利战略都有哪些呢?艾斯平·安德森(Esping Anderson)所提出的三个模式:自由主义、保守主义、民主主义,在很多方面都具有其不同的特征(Esping Anderson, 1990)。

首先,北欧民主主义模式的福利战略是取决于公民的资格,以普遍主义为基础的社会保障闻名世界。在这一制度下,现金福利和各种基本社会事务福利的给付最为慷慨,同时男女平等和劳动革命运动的气息也非常浓厚。

其次,欧洲大陆保守主义模式的福利战略是取决于不同的工作业绩,以雇用为中心的现金福利类型。这一模式则含有浓厚的家庭主义或家长制。

最后,英美式自由主义体制模式的福利战略含有浓厚的消极意义的选择主义特征,公共扶助仅为一小部分的需求提供福利,社会保险和社会事务福利并没有达到充分的发展。其他的福利需求一般以市场为中心的方式解决。

以上所述的各种福利策略,有的是以同样的待遇为个人和群体提供服务,有的则不然,所有这些福利供给是取决于其理念性和政治性背景(金基德,2002)。通过前面的分析可以知道越是自由至上主义就会越强调差异性的给付,而集体主义却越强调统一性的待遇。然而公平福利的形态实际上介于两者之间的。两者兼并(相异性和统一性)的福利方式可称为最有效福利策略。所谓公平福利的标准不仅包括为每个人提供平等的福利也要包括一些特别福利需求的积极应急措施(Frankena,1973;金基德,2002)。例如,有些人需要苹果,而有些人需要橘子,从平等的立场出发若提供统一性服务的话,不但不能满足个性化需求,从伦理上说也是不恰当的。

以实用主义或者中立主义的立场为前提的话,公平社会福利应具有以下特征。第一,只有确保基本的机会平等,弱势群体才能得到更多的结果平等。值得注意的是中产阶级是国家的栋梁,应以其为中心建立持续可能的公平福利。第二,为满足每个社会成员的基本自由或者提高国家的总体福利,必须确保并维持充分必要的资源。为了国家的发展则须具备有自律性的创意。第三,为提高社会正义水平,国家须积极施行公平正义的再分配制度。总之,恰当的协调权利和义务是建立社会保障的根本。

把三个模式的福利战略列为普遍主义和选择主义,北欧和欧洲大陆可以代表普遍主义,英美则是近似于选择主义。众所周知,普遍主义要比选择主义费用高得多。

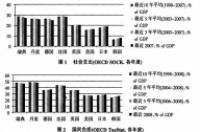

如图1、2所示,普遍主义的福利支出规模要比选择主义的高出近两倍,国民负担则更高。总而言之,世上没有永远免费的午餐,持续可行的福利战略则多少是建立在国民负担的基础之上。[1]

首先,分析一下一个社会到底能够减少多少不平等和两极分化问题。社会对弱势群体的额外支援,从公正性角度来说是无可非议的,也就是说这必须作为福利的主要项目来处理。从图3、4可以看出,相比普遍主义来说,选择主义的不平等指数要高得多。因此,过低的福利支出水平是很难实现平等的。正如新自由主义所主张的一样,若仅仅集中支援贫困阶层是可以解决不平等问题,但这是很不现实的政策方案。若集中尽力解决中产阶级并把市场活性话,事实上通过比较福利国家可以知道这也是不可行的。总之,为了铲除不平等,减少两极分化,需要相当规模的福利财政支出。

其次,为了福利持续发展,对经济成果的比较也是很重要的(参考图5、6)。为取得福利的发展而放弃未来总体福利的生产则是不合道理的。例如,一些福利国家的反对声音常常认为福利使人们滋长懒惰习气,福利是生产的绊脚石等。如果事实真是如此的话,社会支出和国民负担的规模越大,经济性成果则会越低。当然,因为以上进行比较的国家都是发达国家,其增长率的指标与发展中国家相比的话是比较低的。

我们会发现一个有趣的事实,福利支出较低的英美型的增长率较高,但是北欧也不亚于其经济增长。普遍福利未必就和低增长率画等号。从失业率的角度来比较的话我们也将得出同样的结果。如果说不损害经济增长并维持其增长的福利策略是公平福利的标准,那么很难说欧洲大陆的普遍福利就是好的福利。

从以上的结果来看,“福利病”,即社会福利是导致经济的负面影响原因的假设是不成立的。同等的福利支出水平,为什么欧洲大陆和北欧的经济之间却存在很大的差别呢。传统的福利国家里,无论是强化社会事务福利还是现金福利,动员积极机制还是消极机制,面对同样的需求功能等价物(functional equivalences)起着支配作用的。由此看来,现金支付方式和消极收入保障方案在行政管理费用上是主要的实施措施。另外,从有效需要方面来看,两个方案之间没有太大的差异。比如,在一定的收入下,通过提供社会事务服务也可以带来可支配收入的增长效果。诚然,很多研究表示,现金福利和社会事务服务福利,或者消极(非活性化)和积极(活性化)等,若强调任何哪一个方案都会得到不同的经济效果。如图7所示,虽然北欧和欧洲大陆的总福利支出相似,但是由于各国现金福利和社会事务服务比例的较大差异导致他们经济效果的不同。

除了以上的有效需要以外还有其他的经济性差异(Huber and Stephens,2001;Espirg—Andersen et al.,2002;安祥薰,2005;白承浩,2005;洪坰駿,2005)。如公共社会事务服务的活性化可以有效地促进人力资源培养和就业等,除此之外还有以下几点效果(Esping Andersen et al.,2002;安祥薰,2002)。

第一,强化社会事务服务等积极机制可以促进就业效果(金慧元·安祥薰·曹永薰,2005)。社会事务服务是通过人来转达的无形的给付。即社会事务服务越多固然会带来更多的就业机会。另外,社会事务服务自身就有增加总劳动力供给的双重效果。劳动力供给增加和新的社会事务服务可以促进社会生产增加[2]。

第二,推进社会事务服务的发展和积极性机制可以促进人力资源的投资效果(安祥薰,2005)。特别是全球知识背景下的发达国家,人力资本投资的社会政策可以达到更有效的经济成长[3]。

第三,社会公共服务可以促进经济规模(economies of scale)(金興鐘·辛貞玩·吳勇寳,2006)。从保教,养老和医疗等社会事务福利的属性上来看,在市场上没能实现大规模发展而是以服务中心性的小规模模式发展的。连锁化公共主导型社会事务可以减少社会事务的总费用并刺激其他消费[4]。

公共部门是在同样的费用下提供高质量的社会公共服务的关键。例如,通过连锁化减少不必要的重复投资并确保社会事务服务的经济规模。

第四,推进社会事务福利或者积极机制可以促进预防性效果(金興鐘·辛貞玩·吳勇寳,2006)。在面临消极性费用支出的情况下可以起到预防效果而减少费用。事实上,由于经济主体的短期性盈亏计算的影响,市场上很难实现预防性价值,公共部门则不然[5]。

第五,推进社会事务服务和积极机制可以促进产业机构调整(安祥薰,2005)。社会事务服务,特别是积极劳动力市场政策的雇用保障可以适当调整劳动力供求,促进产业结构调整,繁荣经济。在均衡结构性失业人员的收入保障和事务保障时,可以起到减少裁员和社会纠纷费用的效果。即,产业结构调整影响生产性[6]。

除此之外,更重要的是让国民觉得福利是否公平,是否有必要去慨然支持福利事业的问题。乍一看,较高的社会支出当然导致较高的国民负担,而过高的国民负担必然会引起较高的抗税率。然而,通过各国的抗税率比较可以知晓事实并非如此。抗税率:根据ISSP(1996)的政府职能的第三条(Role of Government III)所述,以税收为前提,国家职能增加与否是通过赞成和反对的比例来计算的。令人惊讶的是,与国民负担较高的北欧国家(抗税率:挪威1.03;瑞典0.41)相比,英美模式的抗税率却高得多(抗税率:澳大利亚3.31;美国1.06)。难道是北欧人与盎格鲁撒克逊人(Anglo-Saxon)不同吗?事实也许并非如此。或许是由于选择式(selectively)或残补式(residually)而引起的社会化政治结果。例如澳大利亚,公共补助扩张至70%时,抗税率最严重。与享受70%的低价或免费福利相反,因纳30%的税金被排斥于公共福利时其抗税率则更高。然而,美国的福利模式则是仅仅为贫困阶层提供免费福利的残补式(福利政治:1∶9),即人们认为用90%的国民的税金去扶助10%的贫困层。

那么,北欧和欧洲大陆(抗税率:德国0.87;法国2.19)之间有何区别呢?几乎所有的人都有付税,所有的人都受惠的欧洲国家的模式之间也存在一些差别。如图7所示,相比总支出,从每个支出的组成去看就会更容易发现其不同之处。欧洲大陆主要是以现金或失业保险等现金福利方式为主,而这些福利待遇大部分都需交保险费并得等待很长一段时间才能享受。即所谓的“潜在性”或“保留性”受惠权利者。与之相反,北欧模式除了现金以外,还积极发展保教,教育,健康,住房,雇用等各种社会事务服务。尽管为了利用诸如社会事务服务也得支付费用,但是和欧洲大陆的现金模式相比,在待遇方面显得更透明化和日常化了。推广这些日常化的社会事务服务的福利国家不但经济负担较轻而且抗税率也较低。总体来说,福利国家的抗税率是与其福利总支出和国民负担规模成反比趋势或没有任何关系;在全民受惠并且扩展其幅度的条件下,则可以减少抗税率[7]。

三、韩国模式的生活保障体制改革:衡量主义福利政策

通过前面的论述,韩国的福利策略可以得到以下几点启示:第一,从形式上看,虽然北欧型的普遍主义福利是最为成功的,但是原先的福利国家的所有背景都在发生变化(安祥薰,2000)。甚至瑞典为了能使福利持续发展,也进行了数次的福利改革。第二,普遍还是选择主义福利是取决于强调公正福利政策的不同而不同。或许韩国型的福利策略得超越这个所谓的黑白论。

那么,韩国应如何建立其福利政策呢?从基本上来说,应该从“收入保障”转向“生活保障”。也就是说,对于必要的社会需求,国家保障的方案应该从收人保障向社会事务服务和生活保障方向发展。收入保障主要是传统福利国家的措施,随着政治和经济持续可能性的下降,欧洲国家也在陆续进行福利政策改革。即,韩国应该积极推广以社会事务服务为中心的生活保障的新战略。

生活保障水平

基本生活保障线=中等收入的50%~70%>最低生活标准

第四层安全网:公共补助 劳动所得税抵制(FITC)

第三层安全网:生涯周期的单位/民营收入保障

第二层安全网生涯周期的公共收入保障 个别津贴

第一层安全网:生涯周期的公共收入/事务服务保障 最低生活保障 收入水平

如图8所示,具体的福利改革策略是以社会事务服务为中心的多层面性生活保障安全网构成。现行的安全网政策存在严重的“空白福利”和“重复受惠”问题,所以改革是刻不容缓的。如此看来,同时对生涯周期性基本需求(global needs)的“基本生活保障”和特殊需求(specific needs)的“范畴性生活保障”进行考虑的多层面安全网的建立是值得考虑的方案。

例如,第一层安全网,生涯周期基本生活需求的普遍性社会事务福利,在国民的同意负担和国家经济条件允许的基础上,推行从弱势群体到中等收入阶层渐进式保障。受惠方面,尽管是普遍性方式,根据收入水平的不同以“等级使用费”方式提供服务,这样可以避免因无偿受惠而导致的财政负担问题。在实行“等级使用费”时,从受惠者负担原则的角度考虑,这样既可以确保公平性也可以解决福利污名(stigma)问题,更重要的是可以直接减少国家财政负担的规模。

第二层安全网是由提供终身基本社会需求的收入保障,社会保险性公共现金补贴构成。第一安全网已经解决保障相当大一部分的基本需求,所以同时达到缩小福利污名问题和国家财政负担的效果。

第三层主要是一定范围的民营化收入保障,例如,由退休基金和私人基金保险构成。负担的公平性和福利水准可以接纳中等收入阶层以上的需求,一所以有必要积极激发市场活力。

第四层是三大安全网都未能解决的,提供弱势群体的残补需求的范畴性公共补助构成。生活弱势群体主要是包括低收入阶层的儿童、老人、残疾人、女性和失业人员。无论如何,有必要鉴别不值得救助的穷人(undeserving poor),针对工作贫穷阶层(working poor)给予各种附加性事务服务。

简而言之,为缓和普遍福利,根据个人或群体需求的类型实行多样化衡量式政策(discretionary)是可行的。普遍性福利虽然是残补式(residual)的选择福利的相反词,有时也可以近似于补充性(supplementary)附加福利的形态[8]。

一般自上而下(top-down)的政策危害人们的潜在性合作和疏忽个人的独特性。如此看来,普遍主义并非是万能的。强调补充性方式的普遍主义或者综合普遍主义和选择主义的衡量型福利政策是有必要的。应该向考虑差序平等(differential equality)和个性化需求方向发展。如果把福利作为公共物品(public goods)的话,那么根据需求去衡量公共物品是尤为重要的。第一,以贫困阶层为对象的公共物品;第二,以参与劳动市场为基础的公共物品;第三,以全民为单位的公共物品。以这样的方式去区分基本需求和特殊需求。摆脱仅以收入水平为标准的经济福利需求,转向评估个人和群体个性化需求的专业性福利政策是有必要的。最后,不管建立何种模式的福利政策,财政可持续性的公平福利的基本原则是切不可忘的。所谓的适当时福利水平就是福利费用的负担得恰到好处。虽然本文没有详述这个问题,尽量让更多的人负担并尽其能力而为去承担,另外,遵守好负担的协调便是发展美好福利国家的第一步。总的来说,美好的福利,公平的福利和可持续的福利是建立在权衡我们社会的基本权利和义务之上。

四、新政府福利政策的展望和任务

朴槿惠政府的福利政策推进“生涯周期定做型福利”。这是不同于20世纪的以老人和失业人员为中心的传统福利国家政策。韩国型的福利策略就是将警惕传统福利国家的陷阱并确保可持续发展。斟酌各个生涯阶段生活上的问题,推进对症下药的“生涯周期定做型福利”。

朴槿惠政府福利国家政策的核心部分就是“发展和福利的良性循环”。雇佣便是发展和福利的纽带。通过韩国型福利策略,到2017年,雇用率将争取达到70%并扩大中等收入阶层。朴槿惠政府的“定做型”福利战略和大部分欧洲发达国家的福利策略之间存在很大程度上的差别。欧洲病就是由于传统的福利战略一直强调现金福利(养老金和失业补助)的原因。相反,在同样需求的情况下,朴槿惠政府的福利战略强调社会事务福利。以社会事务福利为核心发展的话自然会增加社会整体雇用率,而雇用率高的话就自然会减少福利费用并可以提高税金,最终达到良性循环的效果。截至2017年政府将需要增加238万个新的工作岗位。与别的国家相比,解决严重的青年失业问题和女性就业问题是韩国福利策略的核心部分。特别是提高女性就业率的问题。如果说韩国的家长制资本主义已接近尾声的话,那么建立男女平等就业的社会,工作和家庭平衡的社会是指日可待的。现在韩国的教育基本上是男女平等但是女性却承担着几乎所有的家务。从小学到大学的教育约耗资近百万(换算成人民币),可是对女性的教育却没有达到教育投资效果。因此低学历男性自然而然就可以取代了那些高学历女性的就业岗位,如此一来,便会导致“生产力下降”的效果。因此,现在福利国家应该挑起父母的职责,积极分担女性“家庭照顾”的责任并且为高学历女性提供就业机会。以雇用为核心的韩国型福利策略将会改善韩国资本主义的本质并引导百年后的持续发展。

(二)权衡负担和福利的必要性

黑白论一直是我们社会的议论方式的宗旨。例如,发展和福利、普遍和选择等主题一直是主流媒体的讨论话题(如:MBC的100分钟讨论)。通过建立福利国家而使资本主义更繁荣的例子来看,发展和福利、普遍和选择是可以并行不悖的。世上没有任何国家的福利是完全普遍型的。对于1970年瑞典的福利,一些进步人士主张的所谓“迫在眉睫的普遍”分明是很难站得住脚。1990年以后,瑞典并没有完全进行“随机性普遍”而是考虑各群体的个性化方针。因此,应推进选择性福利的右派主张可以说也是天方夜谭。例如,教育和保教是每个国民都需要的基本福利,应当实行普遍性福利。虽然历史上把小学教育定为公共教育是进步人士提出的方案,现在几乎没有任何人提出异议。根据这样的思路可以设想一下,随着时间的推移,一些最基础的需求应当积极提供普遍福利。当然,值得注意的是世上绝对没有免费的午餐。所以应当考虑国民负担规模和福利水平,妥协给付问题。一定不能重蹈PIGS国家(Portugal葡萄牙,Italy意大利,Greece希腊,Spain西班牙)的“低负担,高福利”或者“免费福利”:过高的福利待遇导致下一代的沉重负担。也就是说政府也要出台警戒“无条件普遍福利”。

注释:

[1]虽然这里没有详细地说明,如没有权衡权利和义务的福利很难实现持续发展。福利和负担高·高,中·中,低·低的情况是可以勉强进行,然而,高给付低负担则会影响代际的不公平或财政上的持续性问题。例如:南美的民粹主义或PIGS国家(Portugal葡萄牙,Italy意大利,Greece希腊,Spain西班牙)。虽然很难说是由于过度的福利支出导致这些国家的财政危机,至少在解决经济危机时福利支出存在很大方面的负面影响。

[2]如强化保教制度,可以促进女性的就业活动,同时也可以为女性创造新的就业机会,对残疾,老人,失业人员等社会弱势群体进行就业培训可以延长他们的在职期间,也可以增加劳动供给的总数。

[3]从长远的效果来看,通过公共保教服务对儿童的人力资源开发可以促进社会的生产力,增加社会的总财富。

[4]虽然韩国的公共保健很不发达,相比自费保健人们却热衷于公共服务,在同样的水平下,公费保健比自费便宜得多。通过这样的例子我们知道确保公共部门的服务是非常重要的。

[5]例如公共部门应确保给贫困阶层儿童打预防针或提供体检等预防性医疗服务。通过国际比较,我们发现社会事务福利支出和治安支出成反比趋势。也就是说社会事务福利不仅可以开发人力资源也具有一定意义上的预防效果。

[6]如北欧,越是完善劳动市场政策(active labor market

policy)的国家,劳资纠纷的程度和参数(什么意思?)就越小。

[7]再分配,即,新自由主义所主张的福利政策——为消除不平等仅仅限定于贫困阶层并集中福利支出的话,可以提高冲击效率(target

efficiency)是符合常识的,这也是新自由主义的基本原理之一。但是,实际上的再分配幅度是根据政府的情况而定的,也就是说是国民负担规模或福利总支出规模的比例而定。再分配的悖论之所以发生是由于残补模式很难取得纳税人的同意,并且公共补助较低。

[8]所谓补充性,就是对基本的需求提供普遍福利,为满足一些附加的需求再提供各种额外福利的方式。即,最初提供一些最基本的福利然后其他的需求根据选择主义方式提供福利。