党的十八届三中全会提出“完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化”的全面深化改革总目标。国家治理体系具有系统性,包括从顶层设计出发,进行整体性、统筹性思考;同时也要对国家治理能力的中观落实,进行区域性、协调性和有效性的思考。“国家治理体系和治理能力是一个有机整体,推进国家治理体系的现代化与增强国家的治理能力,是同一政治过程中相辅相成的两个方面。有了良好的国家治理体系,才能提高国家的治理能力;反之,只有提高国家治理能力,才能充分发挥国家治理体系的效能”。[1]在此基础上,本文提出一个新的研究课题,即如何实现地方治理的现代化。就是如何实现地方治理体系和治理能力的现代化。国家治理(体系和能力)现代化最终要在地方治理的区域背景中呈现出来。没有地方治理现代化,国家治理现代化最终会成为一句空话。实现地方治理现代化。是顺利推进国家治理现代化的有力保障。本文将分析改革开放以来的地方治理现代化变迁过程,选取公共政策过程的视角来客观审视地方治理现代化能力,探寻未来推进地方治理现代化的发展趋势和转变策略。

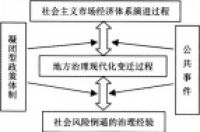

地方治理的本质是地方性公共权力权威性、市场化、公平公正配置公共资源、公共利益的政策过程。如果将改革开放以来的地方治理视为一种现代化过程,它所面临的最大结构性背景就是既有的国家治理结构与政府运行体制。这个变迁过程还伴随着:经济体系从“计划经济”向“有计划的商品经济”再到“社会主义市场经济”的演进过程;地方官员政治锦标赛(political tournaments)模式中不断创新性发展或内卷化发展(某些方面)的变迁过程,导致公共权力部门配置社会资源的利益外溢不均衡结果,产生社会风险倒逼地方治理的现实结果。其逻辑结构如下图1所示。

从地方治理的表现来看,改革开放35年来,地方治理体系为国家治理提供了基础。与西方民主国家不同,中国的地方官员为了获得晋升而进行激烈的竞争,这种竞争不同于国外为吸引选民而进行“向下负责”的税率竞争,而呈现出“向上负责”的标尺竞争(Yardstick Competition)行为。[2]换言之,在经济分权的制度安排下,地方政府获得了强劲的经济发展动机,官员的政治锦标赛(political tournaments)直接表现为地方GDP的竞赛[3]。“管住了乌纱帽就是管住了经济增长”,这种为增长而竞争的锦标赛激励机制已经使经济成就成了评判地方党政官员表现的重要标准,也是成就地方治理效果的重要推动力。与此同时,中央主要从四个方面对地方政府进行管控和监督:一是通过1994年分税制改革实现财政集权,中央政府重新获得了对地方政府的影响力;二是新世纪以来,中央政府实行海关、国税、金融、国土等部门的垂直管理,加强对地方政府的部门监控;三是2001年开始行政审批制度改革,审批权限上收加强中央对重大资源配置的有效控制;四是新世纪以来,中央政府着手建立国土、信访、环保等考核体系,引入“一票否决”的“红线原则”。

邓小平曾经谈到:“社会主义国家有个最大的优越性,就是干一件事情,一下决心,一做出决议,就立即执行,不受牵扯。”[4]换言之,社会主义制度的最大优越性就是能够集中力量办大事,这是我国政策体制的最大特点,称之为“凝闭型”政策体制。所谓“凝闭型”就是凝聚封闭型,既有凝聚力又是封闭自循环的特点。一方面,我们在重大突发事件(地震救灾、抗洪抢险等)时拥有一整套快速反应的应急系统,经常发挥超常规的能量,往往收到很好的效果;同时在政府主导的后发赶超现代化发展模式下,地方政府有充分的资源动员利用空间和城市建设的投融资模式创新空间。另一方面,在一整套显性的社会主义制度下,我们对于如此严密周到的政策运行体制却知之甚少。我们将其特点归纳为三个:(1)相对封闭的决策过程,社会力量缺乏制度性的参与渠道;(2)政策标的人群和社会大众的利益,则通过党政机关考察民情、吸取民意、凝练政策意图的过程加以体现;(3)在政策执行过程中,政策合法性和推动力量主要来自国家内部和上级行政机关,“自上而下”与“由里而外”的特征明显。[5]

在改革的进程中,是什么因素或者力量造成了地方治理过程中的“凝闭型”政策体制特点?作者认为主要来自两个方面:(1)政治锦标赛模式。地方治理成绩来源于官员GDP考核带来职位升迁,但是另一方面又带来了地方保护主义和重复建设,而这些问题加剧了凝闭型政策体制的某些特点。因为由于政治晋升博弈的基本特征是一个官员的晋升直接降低另一个官员的晋升机会,即一人所得为另一人所失,这使得同时处于政治和经济双重竞争的地方官员之间的合作空间非常狭小,而竞争空间非常巨大。由此导致地方性决策更加封闭,行政更加排斥,指令性更强等等,陷入指环紧锁状态,地方治理的马太效应越来越明显,形成“大而全”的地区发展战略、地区间形形色色的产业“大战”、恶性竞争以及逐渐加深甚至恶化的官民矛盾。大范围的与民争利、与民逐利往往带来更多的社会抗议行为和不稳定因素。(2)代理型地方发展主义模式(agent-oriented local developmentalism)。代理型地方发展主义模式意味着改革后。由于委托方与代理方的关系发生转型,包括委托代理双方的契约内容、委托方监控代理方的方法,双方收益方式,以及代理方的理性目标等均发生变化。地方政府在指令型的市场经济体系和政治竞标赛体制中,扮演一种代理式的谋利型政权经营者角色。在代理型地方发展主义视阈下,中央与地方的委托代理关系约束了地方政府权力和资源上的自主性,这种约束给地方政府形塑了一套“基本动作”,基于灵活性考虑同时上级委托单位又允许下级单位自设一定的“自选动作”以处理常规事务与非常规事件,如大规模的公共事件。同时在地方政府政治运行中,“体制化结构”与“人格化权力”共同主导国家治国理政的思路与方法选择,甚至可以说人格化权力更具权威性。在这种双重背景下,凝闭型政策体制成为地方政府公共事件治理的基本经验之一,与代理型发展主义得到较好的磨合。

当然,地方分权式改革在推动地方经济发展的同时,也带来巨大的风险和挑战。最大的问题是国家在释放经济活力的同时,无法调和地方政府和地方社会在社会资源占有中的挤压和掠夺效应。导致社会压力陡增,社会不稳定因素越来越大,社会抗议频繁发生。经济的成功也伴随着贫富差距的拉大、生态环境的破坏、合法性水平降低等,结果是社会压力反过来冲击政府维稳体系,倒逼政府发展模式的转型。我们将这种状况概括为地方治理“凝闭型”政策体制,在社会风险的倒逼下,被迫开启地方治理现代化的转型历程。

我们认为,解析地方治理现代化最科学有效的视角是采用公共政策过程分析方法。因为公共政策过程深嵌于利益集团、公共事件等社会压力对政府及政治体制的输入,而且受到客观政治体制和政府政策风格变迁的输出影响。在压力输入和风格输出的双重约束下,中间的政策转换就是政策过程的黑箱,也是地方治理现代化需要破解的秘密。所以,从公共政策过程的视角入手,来解析地方治理的现代化能力,能够清晰地展现当代中国地方政府如何与社会互动的交相演绎特点,在全面深化改革的新起点上,为推进国家治理体系和治理能力现代化窥探发展趋势和提供转变策略。

广义的公共政策过程分为政策问题确认、政策议程设定、制定公共政策、政策合法化、公共政策执行、公共政策评估、公共政策终结七个阶段。为了分析的方便和区别于西方民主代议制政府形态下的公共政策过程特点,我们将国内公共政策过程划分为政策决策、政策实施、政策评估和政策监督四个方面。政策过程实质上体现的是政策能力,每一个过程环节对应的都是地方政府能力,产出的是地方治理现代化水平与绩效。因此,以政策决策、政策实施、政策评估和政策监督四个方面的政府能力来检测和衡量地方治理现代化水平非常重要,具体结构可用图2表示。

地方治理的内涵是地方政府与社会的互动关系。地方治理能力现代化最终要通过公共政策过程的现代化来实现。只有政策过程做到科学、开放、公平和民主,地方公共权力的运用才能够取信于民,这是“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”的本质所在。从图2中,我们看到,目前聚焦于公共政策过程四阶段下的地方治理现代化能力解析,相应存在四个方面的显著特点。

1.在地方治理的政策规划和决策阶段,呈现出低动员、低参与的特点。目前地方公共政策在决策阶段基本只针对各种物价尤其是水、电、煤等以及公用事业,如公园、停车场等各种事关居民生活必需品的公共决策举行听证会,还没有在环保类、科技类以及国民经济发展等重大公共政策议题上试点和开放。在我国当前闭合式、重复性公共政策安排的体制约束条件下,程序不公、人员筛选、结果预定等弊病无益于锻炼和提高公民参与能力,并不能保证公共产品的公平公正科学有效提供,更多时候往往适得其反。而在代议制民主形式中,听证会不同于公民会议,只是一种初级的政府行政方式,将保证基本民生公共产品均等化和公平性的一种形式,作为公共决策当中的最主要公众参与渠道,不能显著提升地方治理现代化水平。

2.在地方治理的政策执行和实施阶段,呈现出高动员、高参与的特点。公共决策一旦形成,就会通过文件和会议的方式进行传达和动员,进入政策执行和实施阶段。在中国特色的运动式治理模式中,地方政府经常会充分发挥新闻媒体宣传报道的作用,通过广泛的群众动员来又快又好地达成政策目标,这一点在经济、政治、文化、社会、生态文明和政党建设六个方面都有非常显著的体现,尤其是经过动员之后的政策标的群众也经常会表现出超乎寻常的热情、耐力和精神投入到政策执行的过程中去。例如,中央文明委确立创建国家卫生城市和全国文明城市的评比目标,各地方紧紧围绕这一指示,开始大张旗鼓地举行创建全国文明城市暨国家卫生城市动员大会,甚至具体到在基层召开创建全国卫生城市、文明城市动员暨社区管理工作大会。谁的声势大、群众参与度高,形成全民创建的局面,往往就能胜出。殊不知,这样一种政策执行模式是在用革命动员的思维替代改革建设的治理逻辑,存在着严重的公权力寻租和浪费公共资源缺陷,不是地方治理现代化的表现。

3.在地方治理的政策反馈和评估阶段,呈现出高动员、低参与的特点。政策评估是指依据一定的标准、程序和方法,对公共政策的效率、效益和价值进行测量、评价的过程。它的主旨在于获取公共政策实行的相关信息,以作为决定政策维持、调整、终结、创新的依据。政策评估是公共政策运行的重要阶段,加强公共政策评估,对于检验公共政策效果,决定公共政策的存废都具有十分重要的意义。在我国政治体制中,政策评估往往和信息反馈联系起来,存在高动员、低参与的特点:上级对下级的评估,经常成为上级政府官员对下级官员的考核手段,从而掌握更多信息管控渠道,获得信息不对称优势,形成更大的压力型体制;政府对社会公众开展的政策评估,往往局限于政风行风评议或者网上民主评议软环境和政风等方面,动员程度高,但是公众参与有限,没有在实践层面真正形成可资借鉴的经验和模式,离地方治理现代化重要内容之一的绩效考评相去甚远。

4.在地方治理的政策终结和监督阶段,呈现出低动员、高参与的特点。政策监督是指监督主体依照法定的权限和程序对公共政策运行过程进行监察和督促。以衡量并纠正公共政策偏差,实现公共政策目标。它是公共政策过程的重要组成部分,是提高公共政策运行质量和效益的有力保证。但是我国地方鲜有政策终结作出,主要集中在针对PX化工项目所引发的环保抗议时,公民参与成为显著特点。地方政府针对政策监督和终结层面的动员力度和范围非常有限,很少公共决策者通过慎重的政策评估之后,采取必要措施,终止那些过时、多余、无效或失败的公共政策。相反,在政党建设的反腐倡廉领域,存在着动员和参与等量齐观的现象。因此,地方治理的社会监督理性化还远未建立。

因此,在动员和参与双维度测试下的地方治理政府与社会互动关系产生四种情形:在决策层面是闭合内敛型治理,在执行层面是动员参与型治理,在评估层面是动员获取型治理,在监督层面是参与主导型治理。按照动员和参与的程度,可以顺时针排列成四个象限组合,如图3。在图中,决策领域的动员和参与程度最低,按照动员程度逐渐增强的顺时针方向,依次是评估和执行领域;按照参与程度逐渐增强的逆时针方向,依次为监督和执行领域。由此,第二和第三象限为强动员、弱参与型治理,可统称为“动员领导型治理”导向;第一和第四象限为弱动员、强参与型治理,可称之为“合作协商型治理”导向。如果合作协商型治理作为地方治理现代化的要求,毫无疑问,目前四个领域都不能与之相符合。

从动员和参与双维度考察,可将目前地方治理现代化能力不足的问题归纳为以下几个方面:

第一,单一主体推动和操作。不管是政策过程的决策还是最后到政策终结(尽管鲜有终结),地方政府作为最大行动主体,通常都扮演绝对的单中心角色。

第二,地方社会介入程度低。在决策、实施、评估和监督四阶段,目前已经出现权力与资本的结合,甚至公权力被资本俘获的态势,尤其在决策领域已经非常明显。因此,有学者指出“特殊利益集团绑架国家政策”[6]。

第三,地方政府与社会合作水平不高。尽管近年来地方政府在公用事业民营化上普遍采用购买公共服务、合同外包等方式,与社会组织的深度合作越来越多,但是目前基本上仍然坚持地方统和主义的做法,地方政府没有合作文化上的妥协精神和公共利益的培育情怀——缺乏对等协商共生的合作伙伴关系机制;在合作的技巧上,过多倾向于实用主义和拿来主义态度,没有在真正的公民参与乃至于政治参与的新公共管理者技能上下工夫。

地方政府与社会的矛盾由来已久,运动式治理模式与凝闭型政策体制为一对孪生兄弟。运动式治理在凝闭型政策体制的决策和执行过程中滋生滋长,又强化了政策体制的凝闭性;反过来,凝闭型政策体制保证了政府运动式治理模式的资源动员类型,也加剧了社会问题的矛盾积压程度,挤压、侵蚀和削弱了政党权威的地方性执政基础和地方政府的行政合法性基石。在新的“推进国家治理体系和治理能力现代化”的总目标下,地方治理转型势在必行。

有强大的动员能力不能算是现代化的表现,广泛的有序参与才是衡量地方治理现代化能力的重要维度。地方治理体系的优化重塑是再造治理能力的基础,更是全面推进地方治理现代化的主抓手。建立在国家整体秩序结构的重建基础上,并顺应国家与社会双向运动力量的要求,加速推进国家治理模式转型的目标和道路就是合作协商型治理。它具有以下特点:

1.地方事务变成真正的地方民众事务,地方政府不过是其中的一个参与者。鼓励全民参与。多层次参与,大家一起加入政策制定与执行当中。

2.无论地方政府的层级划分或调整为几个层次,充分授权,事权专一化,参与多元化,应是未来治理地方事务的目标。

3.地方政府仍是公共权威的来源,但应该放弃唯一的指导者角色,同步扮演指导、协调、合作的角色。

4.最基层自治组织,不论维持与否,应使基层自治组织或团体多元化,允许个人参与渠道的多元化,充分利用电子信息化手段,提高地方输入的程度。

5.若地方政府实现授权式自治后,财源的筹措和募集方式可以在民营化市场化的条件下逐步解决;同时,人事权的安排可以坚持基层选举和中层推荐的方式,将地方官员的为“增长而竞争”转变成“为和谐而竞争”的协商民主模式。

早在1986年,万里在全国软科学研究工作座谈会上第一次明确提出了决策民主化、科学化的目标,随后十三大报告第一次以正式文件的形式确立了党的决策的民主化和科学化要求。西方决策过程研究早已走过了阶段论(phase model)、源流论(stream model)、循环论(rounds model)和路径论(tracks model)。[7]反观现实,我国地方治理的理论与实践均与之相距遥远。因此,未来需要实现合作协商型的治理目标,满足治理能力现代化的总要求,首先要建立问题吸纳型的地方治理决策模式;其次要打造开放参与型的政策体制;最后要探索制度性分权的民主治理经验。

第一,地方治理决策模式。决策是“议题”与可选择的解决方案获得或失去公众与精英关注的过程。地方治理议程设置是众多问题与方案选择的比较分析过程。Cobb与Ross等人将此分为三种模式:外部创始模式(Outside Initiation Model)、动员模式(Mobilization Model)和内部创始模式(Inside Initiation Model),每个模式情境下的政策议程设置都包含问题显现、问题叙述、问题扩散和问题进入四个阶段。[8]西方意义上的政策议程的设置本质上是政府部门与社会公众、利益集团在社会交往的中层框架内互动与博弈的结果,即政策议程设置是多元利益部门在现有的体制与行为规则中实力与能力博弈的函数。一般来讲,重大公共事件进入政策议程通常都会带来政策改变,其影响可视为“政策间断”(policy punctuations)。但是,在中国当前凝闭型政策体制下,地方议题能否进入政策治理议程除了同时具备“焦点事件”(focusing events)理论关注的“突发性,非常规性,现实的危害性与潜在的巨大危害性,危害在地理区域和共同体利益的集中性,政策决策者与公众同时知晓”[9]五个特征之外,还取决于公共事件本身的诉求,公共事件的影响程度和地方政府的资源与空间三个自变量。这三个变量的耦合要求我们建立问题吸纳型的地方治理决策模式,从而让社会议题进入政策议程,最终影响政府决策,制定科学化、民主化的政策方案。

第二,凝闭型政策体制向开放参与型转变。凝闭型政策体制下公共事件输入形成风险倒逼机制影响政府决策的方式具有明显的缺陷:(1)体制对压力的消化能力不确定。尤其是面临大规模的群众事件时,系统在短时间内持续在高压力下运行,如果体制无法消解这种压力和怨恨,则可能导致社会动荡甚至是体制性崩溃。(2)权力在多元主体间的分配未摆脱传统行政管理集权思维的窠臼。公共事件的输入式治理模式中,政府处于主导地位,但也是被动地位,在职能上仅仅扮演着公共事件“来料加工”的角色,职权强势和角色错位无法将公共事件制度化地消弭于萌芽状态,只能收到扬汤止沸的效果。(3)多元主体、多元参与方式与多元技术手段的系统化与程式化不足。受传统思维影响,虽然地方政府形式上意识到公众参与治理的重要性,但实质上并没有完全理解其深层含义。“专题会”、“交流会”、“恳谈会”、“茶话会”等形式大于内容,本土公民参与的系统化、程式化、可持续性方面整体欠缺。目前,网络共和国的“乌托邦情怀”将地方治理风险推向了新的高度。作为一种权威性分配过程,以解决社会问题为导向,创造公共福利为宗旨的政策制定与执行,绝不是在真空中运作,而是一种不断与社会进行互动的连续性过程,政策体制的开放性、科学化和民主化最终体现的是政治的成熟度。因此,现在是到了构建开放参与型政策体制以适应开放社会及重塑地方治理形态的时候了。

第三,制度化分权奠定地方治理基础。基于比较分析的视角,制度性分权、建立中央和地方的伙伴关系,更好地活化地方社会,进而地方可以反过来刺激国家整体建设,锻造嵌入式共治格局,是重塑地方治理开放参与型模式的有利选择。以日本为例,该国在世纪之交开始了大刀阔斧的改革,实现了单一制国家下中央与地方政府伙伴关系的建立,为单一制国家体制改革和地方治理提供了很好的借鉴。总结来看,日本中央和地方政府伙伴关系建立的过程中主要改革措施和基本经验包括“确立议会内阁制、地方自治入宪、地方自治法制化和社会去集权化”四个部分,过程上经历了法理分权和集权主义回潮再到实践分权化三个阶段。[10]从法理分权到实践分权仅一步之遥,但实施过程却非常艰难。早期谈论“制度性分权”主要涉及三个问题:央地关系制度性分权而非政策性分权、国家社会的分权过程而非统和控制、国家政权内部的权力分工与制衡。[11]今日重提全面深化改革,就中央集权的简约化治理而言,应该按照“奥卡姆剃刀”(Ockham""s Razor)的简约主义(simplicity)原则——“切勿浪费较多东西去做用较少的东西可以同样做好的事情”[10],在央地关系层面尽快实现制度性分权,确立地方治理的法理地位,在国家—社会—市场三分结构层面删繁就简、以简驭繁。

综上所述,地方治理现代化体系和能力就是在政治系统的输入端加强地方民主;在中间支撑上建立开放参与型政策体制;在输出端产生制度性分权效果。迄今,地方民主经验主要两种形式:选举地方公职人员(local representative)和非选举形式的参与(non-electoral form of

participation)。西方发达国家在走过竞争性选举道路之后,在开掘本土政治智慧上有一些新的创新性尝试,这种尝试具有某种统和主义(corporatism)的吸纳性治理特点。以英国为例,1990年代以来,英国强化地方治理没有采用通过选任官员或议员的方式来增加地方输入,而是通过统和主义的方式来进行地方性公共事件的吸纳性治理,这些方法有:(1)民调;(2)社区调查或社区需求分析;(3)固定样本的调查;(4)公民会审(citizen"" juries);(5)共识寻求会议(consensus conferencing);(6)审议式民主调查(deliberative opinion polls);(7)行动计划(action planning);(8)街坊论坛(neighborhood);(9)模拟计划;(10)焦点团体讨论;[11]网络会议。[13]

地方治理现代化的长远目标是要建立一种中央与地方既是领导与被领导,又是对等伙伴关系,这是全世界民主治理国家的普遍经验。同时,也要充分吸取地方性知识和地方性智慧,在分权化运动中实现嵌入式共治。地方治理体系的重塑必须以地方性输入(local inputs)为主,在政治系统内转换成民主输出(democratic outputs),最后形成合法性回馈(legitimacy feedback)。换言之,地方公共事务的治理。中央或地方政府不再是独占行动者,包括私营部门、非营利组织、大众传媒、公民运动者都是重要参与者,治理不仅是出现在制定政策过程中,也要形成跨层次协商的过程。[14]制度性分权改革浅层目标是提高行政效率,但更加深层的目标是政策体制民主程度的深化。

注释:

[1]俞可平:《沿着民主法治的道路推进国家治理体系现代化》,人民网,2013年12月1日,http://politics.people.com.cn/n/2013/1201/c70731-23707081-2.html.

[2]标尺竞争(Yardstick Competition)的研究直接来源于:Besley,T.and A.Case,1995,Incumbent Behavior:Vote-Seeking,Tax-Setting,and Yardstick Competition,American Economic Review,85,25-45.中国地方政府间标尺竞争来源于:Caldeira,Emilie,2012,Yardstick competition in a federation:Theory and evidence from China,China Economic Review,vol.23(4),878-897.

[3]周黎安:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》2007年第7期,第36-50页。

[4]邓小平:《邓小平文选》第3卷,人民出版社,1993年,第240页。

[5]彭勃,杨志军:《从“凝闭”走向“参与”:公共事件冲击下的政策体制转向》,《探索与争鸣》2013年第9期,第52页。

[6]丁学良:《利益集团绑架国家政策》,《爱思想》,2008-10-17,http://www.aisixiang.com/data/21443.html.

[7]Geert R.Teisman(2000),Models for research into decision-making processes:On phases,streams and decision-making rounds,Public Administration,78(4),2000:937-956.

[8]Roger Cobb,Jennie-Keith Ross,Marc Howard Ross.Agenda building as a comparative political process.The American Political Science Review,Vol.70,No.1.(Mar.,1976),pp.126-138.

[9]关于议程设置理论的“焦点事件”研究,主要集中在伯克兰的一篇标志性论文和一本专著之中。请详细见:Thomas A.Birkland.Focusing Events,Mobilization,and Agenda Setting[J].Journal of Pablic Policy,Vol.18,No.1(Jan,-Apr.,1998),p54.Birkland,Thomas A.(1997).Afler Disaster:Agenda Setting,Public Policy and Focusing Events,Washington,D.C.:Georgetown University Press.

[10]陈建仁:《单一制国家中央与地方伙伴关系之建构——以日本地方分权改革为例》,《东吴政治学报》2008年第4期,第105页。

[11]参见:吴国光,郑永年:《论中央—地方关系:中国制度转型中的一个轴心问题》,牛津大学出版社,1995年;吴国光:《论制度化分权》和《再论“制度化分权”——兼答甘阳》,香港《二十一世纪》1996年第6、10期。

[12]奥卡姆:《箴言书注》(记录本)第2卷15题。转引自赵敦华:《西方哲学通史》第1卷,北京大学出版社,1996年,第567页。

[13]以上非民选方式的参与与类型,参考Robert Leach和Janie Percy-Smith所著Local Governance in Britain一书,该书由美国纽约市Palgrave公司2001年出版。

[14]Smith,Andy.2003.Multi-Level governance:What It Is and How It Can Be Studied.in B.Guy Peters&Jon Pierre.Handbook of Public Administration.Thousand Oaks,CA:619-628.