——对国家治理体系与能力现代化一个难题的考察

治理的制度化是国家治理体系和能力现代化的重要内容和标志。改革开放以来,治理的制度化一直是国家追求的目标。邓小平同志多次强调,必须改革党和国家领导制度,加强制度建设,使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。习近平同志也指出,今天,摆在我们面前的一项重大历史任务,就是推动中国特色社会主义制度更加成熟、更加定型,为党和国家事业发展、为人民幸福安康、为社会和谐稳定、为国家长治久安提供一整套更完备、更稳定、更管用的制度体系。

总体而言,随着政治、经济、社会领域改革的深入,中国的国家治理日益制度化。但是,在一些治理领域(如土地管理、环境保护、计划生育等),低制度化和低效问题仍然存在,并造成诸多经济和社会问题。对于低制度化的原因,理论界往往将其归结为韦伯主义理性化程度、治理的结构和功能、政治体制等因素的函数,但这些理论没有完全解释目前国家治理中存在的一些问题。在中国的转型时期,由于旧的利益关系被打破,新的、合理的利益结构还没有完全建立起来,因此一些领域的制度处于非均衡状态。这种制度上的失衡,导致地方政府通过非正式运作实现其利益,由此产生了大量组织的非正式行为规则,影响了这些治理的制度化。通过对一些行政领域低制度化和低效问题直接原因及其制度背景的揭示,可以深化我们对国家制度建设系统性、复杂性的认识。

作为一个新的概念和解释视角,“组织的非正式制度”将为国家治理制度化问题提供一个新的解释,也将为新制度主义关于非正式制度概念及其作用的讨论提供一些新的经验事实和理论发现。[1]

一、治理的制度化及其衡量标准

制度化是我们在分析管理活动时经常使用的一个概念,但对其学理内涵和衡量标准,目前国内学术界尚未进行系统的、充分的阐述。传统的制度主义与新制度主义对此进行了一些探讨。

传统的制度化理论强调政治系统与稳定及适应性相联系的那些特征。如亨廷顿(Huntington)认为,制度是稳定的、受尊重的和周期性发生的行为模式,组织和程序与其制度化水平成正比例。制度化是组织和程序获取价值观和稳定性的一种进程。[2]

新制度主义也强调制度化所带来的确定性和可预期性。如诺思(North)指出,制度在一个社会中的主要作用是建立人们互动的稳定结构(未必是有效率的),以降低不确定性。这些不确定性是由问题的复杂度和个人所具有的解决问题的软件(套用计算机名词)两方面造成的。[3]杰普森(Jepperson)认为,制度意味着一种社会秩序和模式,制度化指的是这些状态或特征的形成过程。[4]

诸多关于制度化的观点都强调制度化过程中制度被认知和践行的特征。如朱克(Zucker)认为,制度化是在一个既定社会现实中,个体行动者传达由社会规定的判定一个行为正确与否的因素和程度的过程。他反对将制度化过程看做创制其他结构的副产品;相反,一旦实现制度化,结构或行为会不需要任何进一步的行动而得以维持。[5]贝格尔(Berger)和卢克曼(Luckmann)认为,制度化现象出现在各类行动者惯例行为相互类型化的时候,一系列惯例性行为(形成过程先于制度化)是行动者或某个特定行动者在某个时间、以共同的方式,在一定的社会背景下开始担负某种角色时形成的。[6]而鲍威尔(Powell)认为,制度化是迫使一部分人在遇到挑战时变得与其他遇到同样挑战的人类似的一个强制性过程。在同形化的作用下,他们将采取同样的办法。[7]

托尔伯特(Tolbert)和朱克、巴利(Barley)还讨论了制度化的过程,他们将制度化分为前制度化、准制度化和完全制度化三个渐次推进的阶段,每一阶段分别以习惯化(habitualization)、客观化(objectification)、根植(sedimentation)三个连续化的过程为特征。[8]波拉尼(Polanyi)则将经济制度化过程视为一个与非经济的结构和制度相互关联的过程。[9]

还有的学者将制度化与合法性联系起来。如萨奇曼(Suchman)认为,与制度化紧密相连的是合法性——由对实体行为的必要性及符合既定社会道德、价值、信仰、规定等的普遍化的认同和设定构成。合法性在由制度理论造成可能的知识转型中发挥着重要作用,为围绕构建、限制或加强组织行为者的规范化、认同性力量的理论形成提供一个框架基础。因此,合法化与制度化是同义词。[10]但是,杰普森认为,合法性是制度化的产物或者促进因素,但并不总是联系在一起,因为非法因素如腐败、诈骗和有组织犯罪也会制度化。[11]对于治理的制度化,不同学者提出了不同的衡量标准。亨廷顿将制度化看成是组织和程序获取价值观和稳定性的一种进程,任何政治体系的制度化程度都可根据其组织和程序所具备的适应性、复杂性、自治性和内部协调性来衡量。[12]托尔伯特和朱克将根植看成是完全制度化的阶段。根植是一个结构的历史延续过程,尤其是历经组织成员代际更替而存续。在他们看来,结构的充分制度化取决于下列因素的联合效应:反对群体较低的抵制;倡导团体持续的文化支持与推动;产出的正相关。他们提出了评价制度化的一些方法,如通过调查和问卷了解被访者对制度化程度的评价;运用档案数据进行历史分析;鉴别结构在不同制度化水平发生变化的决定因素,这些决定因素包括组织中革新者的规模和地位、反对力量的大小、组织的大小、变化的成本、革新与产出的相关性等。[13]

在总结吉登斯(Giddens)和贝格尔与卢克曼理论的基础上,巴利和托尔伯特提出了制度化的过程模式,这为衡量制度化过程提供了思路。[14]在他们看来,制度化是一个由多个时段(T1,T2,T3……)构成的连续过程,每一个时段(T)都由a、b、c、d四个步骤组成。a表示编码(encode),即对运用于某种制度背景的规程(scripts)中的制度原则进行解读,编码常常发生在社会化过程中,并包括个体对相应特定背景行为规则和解释的内化。[15]b表示将编码的制度原则制定为规程的过程。c表示行为改变或复制规程的程度。在多数环境下,改变规程的倾向比无意识、无倾向地背离规程更可能导致制度变迁。[16]d包括这一阶段模式化行为和互动的客观化(objectification)及外在化(externalization)。第一个时段(T1)结束后,即进入第二个时段(T2),如此往复,每一个时段都相应形成一套行为规程(scripts T1,scriptsT2,scripts T3)。可见,制度化是新的制度安排与行为规则不断得到内化或社会化的过程。[17]

根据已有关于制度化及其衡量标准的讨论,制度化可以定义为制度形成、制度(价值)认同和制度践行的连续过程。而制度化的衡量主要可以从制度成型化(惯例化、成文化、法定化)、制度的认同和执行情况(价值认同和遵循)以及对反制度行为的处罚等几个方面进行。

二、中国地方治理低制度化运作的主要理论解释

近年来,中国地方政府在治理中存在的一些低效和低制度化问题已经引起了国内外学者的重视和讨论。如:王绍光和胡鞍钢讨论的中国财政包干体制下地方政府的扭曲性经济行为;[18]邹谠和迪特默(Dittmer)等讨论的“非正式政治”;马骏和侯一麟探讨的“以关系为基础”的预算制度;[19]孙立平、郭于华分析的诸如人情、面子、常理等日常生活原则和民间观念如何以及为何被引入正式行政权力行使的过程;[20]周雪光讨论的基层政府间的“共谋现象”,[21]以及学术界讨论的组织性腐败和违规等,都是地方行政紊乱和低效的具体事例。这些事实表明,行政紊乱和低制度化问题在不同领域均有表现。

对中国地方政府在治理中存在的非正式运作,学者们提出了种种解释,概括起来,主要有如下几种理论路向。

(1)中央与地方关系理论。这一理论将地方政府非正式运作看做是政府内(中央与地方)分权和集权不合理造成的。学者们注意到,改革开放以后实行的分权式改革和分灶吃饭的财政体制,使地方政府成为独立的利益主体,削弱了中央的财政能力,也削弱了中央的调控能力,由此产生了地方政府各种不合规行为。王绍光认为,凡事皆有度,在“度”以内是好事的,到了“度”以外就变成坏事了,集权和分权亦然。[22]吴国光和郑永年指出,中国经济改革的一个突出特点是以分权为导向,这样一种分权战略的贯彻实施,深刻地改变了中国政治的结构图景,产生了一系列重大的政治经济后果。其中,最为直接和突出的政治后果,就是地方主义在中国的兴起。他们反对单纯的集权和分权路径,而是主张一种制度化的分权。遵循托克维尔的传统,他们认为,制度化的分权,应该是“政府集权”和“行政分权”的结合。[23]

(2)国家结构和功能理论。国家结构和功能理论将中国政治/行政运行中存在的非正式运作归因于国家结构体制和功能运行中存在的问题,这方面有很多的理论解释,如政治体制说、转型体制说、压力型体制说、混合体制说等。

政治体制说将中国政治、行政运行中的失序归因为政治体制,如党政不分,权力过于集中,立法、行政、司法机关之间缺乏科学合理的权力划分和制约,导致整个国家的权力运行失据,也造成行政乃至各领域的混乱。[24]转型体制说将中国现阶段的治理问题归结为从计划向市场经济转型过程中出现的问题。孙立平将中国向市场经济的转型视为一个政体、权力和主导型意识形态仍然持续,但经济和社会形态逐渐断裂的过程。在这一背景下,很多制度变迁最初只能以非正式的形式表现出来。[25]黄宗智也将中国地方治理中存在的一些问题归因为转型体制,他将中国目前的转型体制称为“改革中的国家体制”,认为这一体制既是经济发展的动力,也是社会危机和公共管理中非正式运作的根源。[26]压力型体制说将地方政府运行中的失序问题归因为政治组织(以党委和政府为核心)为完成某个目标而层层施加行政压力的体制,在强大的行政压力下,下级组织会发展出各种针对上级及管理对象的非正式运作。[27]混合体制说将地方的非正式方面归因于国家和社会的边界模糊和低分化。如黄宗智所讨论的介于国家正式机构和社会之间并联结二者的半正式领域——“第三领域”,[28]在黄宗智看来,第三领域本来不是由完全正式组织(按照正式制度)而是由半正式官员来进行治理的领域,他用“集权的简约治理”来概括这一传统。[29]

(3)政权内卷化和腐败理论。这一理论将中国地方治理中的失序行为归因为政权内卷化和腐败。杜赞奇认为,国家政权内卷化是指国家机构不是靠提高旧有或新增机构的效益,而是靠复制或扩大旧有的国家和社会关系来扩大其行政职能。吕晓波认为,在改革年代,制度化和韦伯主义官僚化成为主导性的战略选择,但组织内卷化仍然存在并在发展,表现在诸如小金库、形式主义、关系网络等传统的行为方式中,也表明新传统主义仍然处于支配地位。[30]于建嵘则用“退化”来表示改革以来中国一些基层政权内卷化问题,突出表现在黑恶势力对基层政权的侵蚀。在他看来,基层政权的这种病变不仅仅是国家政权出现了功能性异化,而更严重的是一种结构性退化。[31]与组织内卷化相关的是腐败问题,腐败既可以个体形式出现,也可以组织形式出现。吕晓波探讨的与组织内卷化相关的组织性腐败、韦德曼(Andrew Wedeman)所讨论的机构性腐败[32]、公婷(Gong Ting)讨论的宏观经济管理中的腐败[33]、丁学良(Ding,X.L)所讨论的银行部门系统性的违规等[34],都属于这类腐败。组织性腐败违反了法律、规章等正式制度的规定,因而是导致治理低效和失序的重要原因。

概括起来,上述理论解释有三个主要的理论预设,即将中国地方行政的紊乱看成是三个主要变量的函数。一是中央与地方政府之间集权与分权状况;二是政治体制,如政党、立法、行政、司法机构之间的权力划分及其关系;三是韦伯意义上官僚体制的理性化程度。

三、组织的非正式制度:一个新的解释视角

影响中国政治与行政运行状况的因素很多,中央与地方政府之间的权力划分不尽合理、政治体制运行问题和理性官僚制的缺失等是导致地方政府诸多非正式运作的原因。然而,这些理论并不能完全解释目前国家治理的一些低制度化问题。

本文将提出一个新的解释视角,即组织性的非正式规则/制度视角。在现有的制度结构和利益关系下,政治系统(尤其是地方行政系统)组织性地利用非正式规则/制度来达成行政目标,是导致地方治理低制度化和低效问题的一个重要原因。

事实上,治理既需要借助正式制度,也需要借助非正式制度,即使是制度化的治理,也并不一定排斥非正式制度的作用。但是,如果在治理中正式制度没有得到充分尊重,而非正式规则大行其道,制度化就无从谈起。

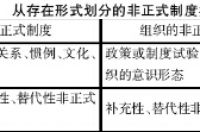

非正式制度的表现形式既有非组织的形态,也有组织的形态。而组织的非正式制度也可以分为两类。一类是组织的政策或制度试验,这类政策试验是探索性的,在表现形式上往往不具备非常正式的特征,如韩博天等学者讨论的地方政府的各种改革探索和政策试点[35]及一些正式制度没有详细规定的政策执行方面的操作办法;另一类则主要是下级组织为了局部利益发展起来的,旨在规避上级组织的正式制度约束的各种模式化的行为规则,这些行为规则往往是正式制度所禁止的。这是两种不同性质的非正式制度,前一类非正式制度往往是上级组织所默许的,是正式制度的外部利润下降,或者无法获得新的外部利润,需要进行制度创新时的产物。这类制度探索的利益和目标指向与正式制度具有一致性,并且有可能发展为正式的制度(探索成功),因而大多可以归纳为补充性和替代性的非正式制度。而后一类非正式制度一般不会发展为正式的制度,它们是在正式制度仍然有效,并且需要执行的情况下发生的。其利益指向或者与正式制度不一致,为正式制度所禁止,如变应性的非正式制度、竞争性的非正式制度;或者即使在利益指向上一致,但是与正式制度的精神不一定契合(见表1)。本文讨论的主要是后一类非正式制度及其对国家治理制度化和绩效的影响。

在中国地方政府一些行政领域,如土地管理、计划生育、环境保护等领域,普遍存在组织的非正式规则。这些非正式规则的存在,直接影响了国家治理的制度化和绩效,既表明由于转型期利益调整的滞后性,现有制度安排还存在不完善(制度成型化,formulation)的地方,也表明正式制度没有得到充分认同和执行。事实上,地方政府的各种低制度化的行为,也没有得到严格的处置。

在中国公共行政中,组织的非正式规则是普遍存在的,社会上通常将这些非正式规则称为“土政策”或者“潜规则”,也有研究用“上有政策,下有对策”这一通俗说法表示地方政府运用各种非正式规则对付中央和上级政府的正式制度的情形。

这些概念的使用比较形象,但也比较随意,并不是严谨的学术语言,没有严谨地界定组织的非正式规则的内涵和外延,也没有将其纳入制度主义的理论背景和理论框架之中。《现代汉语词典》关于“土政策”的定义为“指某个地区或部门从局部利益出发制定的某些规定或办法(多与国家政策不一致)”[36]。而《当代汉语词典》对“土政策”的定义为“指某个地区、部门或单位自行制定的不符合国家政策的法规”[37]。《辞海》和《辞源》等尚没有相关词条。已有的关于“土政策”的定义都包含了四个特征:从局部或部门利益出发;不符合国家政策和法规;是在局部起作用的规定和办法,不论成文或不成文;其主体都是组织,如地区、部门或单位。

吴思刻画了中国古代官场的潜规则,他指出,“潜规则是人们私下认可的行为约束;这种行为约束,依据当事各方的造福或损害能力,在社会行为主体的互动中自发生成,可以使互动各方的冲突减少,交易成本降低;这种在实际上得到遵从的规矩,背离了正义观念或正式制度的规定,侵犯了主流意识形态或正式制度所维护的利益,因此不得不以隐蔽的形式存在,当事人对隐蔽形式本身也有明确的认可;通过这种隐蔽,当事人将正式规则的代表屏蔽于局部互动之外,或者,将代表拉人私下交易之中,凭借这种私下的规则替换,获取正式规则所不能提供的利益。”[38]

这些解释表明:一方面,组织性非正式规则是普遍存在的,并且引起了广泛关注;但另一方面,这些解释又是经验性的,没有将地方政府的非正式制度(土政策)置于新制度主义的理论背景下,因而在概念上缺乏学理基础和理论渊源。

新制度主义对非正式制度及其作用进行了比较深入的讨论,但一般都将非正式制度视为社会的、零散的、自发的,对中国地方政府普遍存在的上述组织的非正式制度,还没有进行专门的理论阐述。

新制度主义认为,制度包括正式的规则和非正式的规则。在诺思看来,规则的层级结构——宪法、成文法、习惯法(以及法律细则)——合起来界定一件特殊交换的正式权利结构。但是大部分的契约是不完全的,因此非正式限制也影响到真正的合约。非正式限制包括声誉、普遍接受的行事标准(效力以足以迅速观察对方行为为限),以及重复交往中产生的习俗。[39]赫姆基(Helmke)和列维茨基(Levitsky)在他们的综述性研究中指出:“非正式制度”一词被用于指称包括诸如人际网络[40]、庇护主义[41]、腐败[42]、宗族和黑帮组织[43]、市民社会[44]、传统文化[45],以及立法、司法及官僚机构的道德规范等范围广泛的对象。他们将非正式制度定义为“由社会分享的规则,常常是不成文的,在官方批准渠道之外创立、传播和执行”,并且从作用上将组织的非正式制度分为变应性、补充性、竞争性和替代性几种类型。[46]

本文所讨论的上述地方治理中存在的组织的非正式制度,与新制度主义关于非正式制度的定义存在区别。第一,以组织为主体。这些规则是组织性的,而不是自发或零散的;是官方的,而不是社会的或者纯粹个人的。第二,规则化。非正式制度是地方政府在应对正式制度限制时所形成的种种模式化的行为规则或惯例。它们不是赫姆基和列维茨基所讨论的偶然的现象或随意的、一次性的行为或运作,而是高度惯例化和同形化的,并且,如果不这样做,地方利益就不能实现。按照制度主义的观点,从行为变成规则的标志是这种行为是否模式化、惯例化,并且具有强弱不等的约束性。第三,非正式性。地方政府的非正式制度,一般是为正式制度所禁止但又难以完全依正式制度处置。非正式性表现在它们一般是非成文的;或者即使成文,也具有临时性,会随时随地被要求改变或作废。当然,地方政府的非正式制度也包括伦理道德和意识形态等传统意义上的非正式制度。

从作用上看,地方政府的非正式制度,包括变应性的、补充性的、竞争性非正式制度,这些制度在协助完成地方目标、实现地方利益的同时,都在后续的博弈中可能变成竞争性非正式制度,因为这些非正式制度往往消弭了正式制度的权威,影响了国家治理的制度化。因而,它们的作用不是单一的、一次性的,而是复合的、递进的,这与新制度主义关于非正式制度作用(单一的、一次性的)的论述也存在区别。

因此,本文阐述并讨论的事实上存在于地方政府的“组织的非正式制度”为国家治理中存在的低制度化和低效问题提供了一个新的解释视角,也为新制度主义拓展和丰富非正式制度概念、类型及其作用的认识提供了新的经验事实和理论发现,或者说对新制度主义关于非正式制度的理论提供了某种补充。未来,如何在国家治理中有效克服地方政府应对中央政策的各种非正式规则,推进国家治理的制度化,是提升国家治理能力、实现国家治理体系和能力现代化的重要任务。

注释:

[1]关于“组织的非正式制度”的详细研究,参见拙著:《弹簧上的行政:中国土地行政运作的制度分析》,商务印书馆,2014年(即将出版)。

[2]Samuel P.Huntington,Political Order in Changing Societies,New Haven:Yale University Press,1968,p.12.

[3]Douglass Cecil North,Institutions,Institutional Change and Economic Performance,Cambridge;New York:Cambridge University Press,1990,p.6,p.25.

[4]Ronald L.Jepperson,Institutions,Institutional Effects,and Institutionalism,in Walter W.Powell & Paul J.DiMaggio (eds.),The New Institutionalism in Organizational Analysis,Chigaco:University of Chigaco Press,1991.

[5]L.G.Zucker,The Role of Institutionalization in Cultural Persistence,in W.W.Powell & P.J.DiMaggio(eds.),1991.

[6]P.L.Berger & T.Luckmann,A D01YC21.jpg Social da Realidade:Tratado de Sociologia do Conhecimento,Petrópolis:Editora Vozes,2003,cited from Carlos Alberto Sampaio de Freitas& Tomás de Aquino Guimaraes,Isomorphism,Institutionalization and Legitimacy:Operational Auditing at the Court of Auditors,BAR,Vol.4,No.1,art.3,Jan./April 2007,pp.35-50.

[7]W.W.Powell,Expanding the Scope of Institutional Analysis,in W.W.Powell & P.J.DiMaggio(eds.),1991.

[8]P.S.Tolbert & L.G.Zucker,The Institutionalization of Institutional Theory,in S.R.Clegg,C.Hardy & W.R.Nord(eds.),Handbook of Organization Studies,Sage,London,1996,pp.175-190;Stephen R.Barley & Pamela S.Tolbert,Institutionalization and Structuration:Studying the Links between Action and Institution,Organization Studies,Vol.18,No.1,1997,pp.93-117.

[9]K.Polanyi,The Economy as Instituted Process,in Mark Granovetter & Richard Swedberg(eds.),The Sociology of Economical Life,Boulder:Westview Press,1992.

[10]M.C.Suchman,Managing Legitimacy:Strategic and Institutional Approaches,Academy Management Review,Vol.20,No.3,1995,pp.571-610.

[11]Ronald L.Jepperson,1991.

[12]Samuel P.Huntington,1968.

[13]P.S.Tolbert & L.G.Zucker,1996,pp.175-190.

[14]Stephen R.Barley and Pamela S.Tolbert,1997,pp.93-117.

[15]Perter L.Berger & Thomas Luckmann,The Social Construction of Reality,New York:Doubleday,1967.

[16]Max Boisot & John Child,The Iron Law of Fiefs:Bureaucratic Failure and the Problem of Governance in the Chinese Economic Reforms,Administrative Science Quarterly,Vol.33,1988,pp.507-527.

[17]李汉林、渠敬东、夏传玲、陈华珊:《组织和制度变迁的社会过程——一种拟议的综合分析》,《中国社会科学》2005年第1期。

[18]王绍光、胡鞍钢:《中国国家能力报告》,辽宁人民出版社,1993年,第3-4章。

[19]马骏、侯一麟:《中国省级预算中的非正式制度:一个交易费用理论框架》,《经济研究》2004年第10期。

[20]孙立平、郭于华:《“软硬兼施”:正式权力非正式运作的过程分析》,《清华社会学评论》特辑,2000年。

[21]周雪光:《基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑》,《社会学研究》2008年第6期。

[22]王绍光:《分权的底线》,中国计划出版社,1997年。

[23]吴国光、郑永年:《论中央与地方关系》,牛津大学出版社.1995年。

[24]Zheng Shiping,Party vs.State in Post-1949 China:The Institutional Dilemma,Cambridge University Press,1997;徐湘林:《后毛时代的精英转换和依附性技术官僚的兴起》,《战略与管理》2001年第6期。

[25]孙立平:《社会转型:发展社会学的新议题》,《开放时代》2008年第2期。

[26]黄宗智:《改革中的国家体制:经济奇迹和社会危机的同一根源》,《开放时代》2009年第4期。

[27]荣敬本等:《从压力型体制向民主合作体制的转变——县乡两级政治体制改革》,中央编译出版社,1998年。

[28]黄宗智:《中国的“公共领域”与“市民社会”——国家与社会间的第三领域》,载邓正来等主编:《国家与市民社会:一种社会理论的研究路径》,中央编译出版社,2002年。

[29]黄宗智:《集权的简约治理——中国以准官员和纠纷解决为主的半正式基层行政》,《开放时代》2008年第2期。

[30]Lü Xiaobo,Cadres and Corruption:The Organizational Involution of the Chinese Communist Party,Stanford,Calif.:Stanford University Press,2000,pp.230-232.

[31]于建嵘:《农村黑恶势力和基层政权退化——湘南调查》,《战略与管理》2003年第5期。

[32]Andrew Wedeman,Stealing From the Farmers:Institutional Corruption and the 1992 IOU Crisis,The China Quarterly,Issue 152,1997,pp.805-831.

[33]Gong Ting,Forms and Characteristics of China""s Corruption in the 1990s:Change with Continuity,Communist and Post-Communist Studies,Vol.30,No.3,1997,pp.277-288.

[34]X.L.Ding,Systemic Irregularity and Spotaneous Property Transformation in Chinese Financial System,The China Quarterly,Vol.163,2000,pp.655-676.

[35]韩博天:《中国异乎常规的政策制定过程:不确定情况下的反复试验》,《开放时代》2009年第7期。

[36]《现代汉语词典》(第5版),商务印书馆,2009年,第1382页。

[37]《当代汉语词典》,中华书局,2009年,第1456页。

[38]吴思:《潜规则:中国历史中的真实游戏》,复旦大学出版社,2009年,第193-194页。

[39]Douglass C.North,1990.

[40]Wang Hongying,Informal Institutions and Foreign Investment in China,The Pacific Review,Vol.13,No.4,2000.

[41]Guillermo O"Donnell,Another Institutionalization:Latin America and Elsewhere,Kellogg Institute Working Paper No.222,University of Notre Dame,1996;

Hans-Joachim Lauth,Informal Institutions and Democracy,Democratization,Vol.7,No.4,Win.2000,pp.21-50.

[42]József D01YC27.jpg,Informality Rules,East European Politics and Societies,Vol.14,No.2,2000,pp.348-380;Keith Darden,Graft and Governance:Corruption as an Informal Mechanism of State Control,paper prepared for the Conference Informal Institutions and Politics in the Developing World,Harvard University,Apr.5-6,2002.

[43]Hans-Joachim Lauth,Informal Institutions and Democracy,Democratization,Vol.7,No.4,2000,pp.21-50;Kathleen Collins,Clans,Pacts and Politics in Central Asia,Journal of Democracy,Vol.13,No.3,2002,pp.137-152;Kathleen Collins,The Political Role of Clans in Central Asia, Comparative Politics,Vol.35,No.2,2003,pp.171-190.

[44]Caroline Boussard,Democratic Consolidation:The Role of Informal Institutions-Illustrations from Central America,paper presented at the 22nd International Congress of the Latin American Studies Association,Miami,FL,Mar.16-18,2000;Manor,James,Center-state Relations,in Atul Kohli(ed.),The Success of India""s Democracy,Cambridge:Cambridge University Press,pp.78-102.

[45]Mamadou Dia,Africa""s Management in the 1990s and beyond:Reconciling Indigenous and Transplanted Institutions,Washington:World Bank,1996;Svetozar Pejovich,The Effects of the Interaction of Formal and Informal Institutions on Social Stability and Economic Development,Journal of Markets and Morality,Vol.2,No.2,1999,pp.164-181.

[46]Gretchen Helmke & Steven Levitsky,Informal Institutions and Comparative Politics:A Research Agenda,Perspectives on Politics,Vol.2,No.4,2004,pp.725-740.