近来,关于“十三五”的讨论日趋活跃。我想围绕着国家的远景,特别是“十三五”期间的经济增长提出五个问题,谈谈我的看法。这五个问题人们普遍关注,争议也特别大。

判断经济增长到底达到什么水平,对于审视一个国家经济发展条件的变化,以及未来趋势是有重要意义的。目前,在中国经济增长水平这个问题上存在着所谓的高估,也有所谓的低估,看法不一。

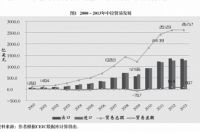

中国GDP总量去年统计局公布的数据是超过63万亿人民币,按照不变价格计算,比改革开放初期提高了28倍,这36年的时间平均每年的经济增长速度在9%以上,确实创造了奇迹。折算成美元,按照汇率法则算大概是9.8万亿美元,不到10万亿,占全球GDP12%以上,排全球第二位。但是货币基金组织按照购买力平价折算结果就不同了。2014年10月份国际货币基金组织折算中国GDP在2014年年末超过了美国,成为世界第一大经济体。这就有一个很大的争议。因为我们知道按照汇率法则折算下来,即使到2020年中国实现GDP比2010年翻一番的目标,那时中国GDP折成美元是17.6万亿,去年美国GDP是17.4万亿,按照汇率折算,我们的总量至多赶上美国现在的水平。可是国际货币基金组织按照购买力平价折算,到去年中国经济总量就超过了美国。这是个问题。

货币购买力平价有很大局限性。所谓货币购买力平价就是把各国物价折算成美国物价,按照这个物价水平再折算回去。这就存在一个问题:但凡收入水平、物价水平比美国低的国家,按照这个方法折算,往往会高估这些国家的收入。但凡收入水平、物价水平比美国高的国家,用这个办法估算就有可能低估这些国家的收入。中国是一个发展中国家,国民收入或者是物价总水平显然比美国低,因此用这种办法换算,很可能高估中国的收入。

另外,它还有不确定性。国际货币基金组织去年3月份测算的时候,中国距离美国还有很大的差距,但是10月份测算的时候,中国就超过了美国。

现在说中国经济有63.7万亿,排在世界第二位,人均GDP是4.7万多元,折成美元是7500多,是上中等收入国家,这个判断是高估还是低估?国内、国际都有不同看法。我认为,从大的趋势上说,中国现在是上中等收入的发展中国家,这个判断还是符合中国实际的。

我们有增长,但是有没有发展呢?这也是一个有争议的问题。经济学意义上的增长和发展最大的区别就在于:增长是数量的扩张,发展是在扩张的同时一定有结构升级,有现代化、工业化实质性的进展。克鲁格曼曾经写过一篇文章,讲中国经济增长,主要是靠要素投入量的扩大,带来规模扩大,而缺乏相应的效率,因此结构升级滞后。所以这种增长在他看来实际上是泡沫式的扩张,因此难逃东亚泡沫的老路。

这篇文章发表之后引起很大的反响,很多人关注中国在高速增长的同时有没有效率的支撑,有没有结构的升级。我注意到,克鲁格曼是用1994年以前中国的投入产出表的数据做的测算,1994年以前中国经济增长的确是主要依靠要素投入量的扩大,效率的贡献、结构提升带来的结构效益的贡献作用不明显。但是,再往后特别是进入21世纪,比如用2007年以后的投入产出表,再来分析中国经济增长,结构变化、效率提升的作用就体现出一个明显的上升趋势。所以,中国经济三十几年的增长,具有结构升级和效率提升的支持,尽管这种效率支持前后表现的趋势不一样。大致说来,上世纪90年代之前不明显,90年代之后逐渐在加强,尽管现在效率对经济增长的支持仍有不尽如人意的地方。

我们做过一个测算,现在我们大体达到当代标准的工业化完成国家70%的样子。那么,什么时候完成100%呢?按照十七大报告提出的2020年中国基本实现工业化,没有几年时间了。但是在这个过程中中国农业劳动生产率和制造业劳动生产率都比较低,农业劳动生产率相当于工业化国家的14.6%,制造业相当于人家的46%多一点,什么意思呢?中国工业化进展速度快于这个过程中劳动生产率提升的水平。所以说中国经济增长有效率提高的支持,并且这种效率提高的支持在不同阶段表现出不同特点,但是总的来看还需要进一步加强。

36年来,9%以上的经济增长速度创造了一个纪录。过去日本有过20年黄金增长,后来韩国超过日本,黄金增长速度持续时间接近30年。现在是中国,时间更长。中国经济进入新常态之后,经济增长还能保持多长时间高速,或者是中高速,或者是较高速?这成为一个非常吸引人们关注的话题。

进入新常态之后,约束经济的基本条件发生变化:一个是供给,生产方面国民经济的各种成本,包括劳动力工资成本,包括自然资源土地成本,包括技术进步的代价,包括运用环境的成本,这些方面都在上升。成本提高就要求增长方式转变,要求从主要依靠要素投入量增大,转为主要依靠效率提高带动增长,否则增长不可持续,缺乏竞争力,并且短期经济会出现严重的不稳定,会出现成本推动的通货膨胀。二是需求,从过去需求旺盛,转向需求疲软。投资方面需求疲软是因为自主研发和创新不够,有储蓄但找不到有利可图的投资项目。消费需求疲软原因是什么呢?国民收入分配不合理,降低全社会消费倾向。结果导致需求相对经济发展的要求来说严重不适应。

这种形势下就要求转变发展方式,推动结构升级,这样才能带动投资需求真正增加,改变国民收入分配结构,从而真正推进经济发展过程中消费的协调扩张。如果做不到这一点,经济持续增长的能力会受到约束,同时会出现经济衰退。所以进入新常态之后,担心中国经济的增长速度问题,是有一定道理的。

但是也不要悲观。中国是上中等发展阶段的国家,离工业化目标完成还有一段距离,离城市化完成也还有一段距离,离现代化的距离还稍微远一些。按照两个百年目标,2020年实现全面小康,基本实现工业化,2050年赶上西方发达国家平均水平,实现社会主义现代化,在此之前,从经济发展的阶段来说还是处于增长速度比较高的区间。

另外,从要素分析来看,影响潜在增长率的无外乎三个方面:一个是劳动增长量,一个是资本形成的增长量,另外还有全要素效率。除了劳动增长量增速开始放慢之外,没有充分理由表明影响中国潜在增长率的其他因素发生严重逆转,总的来说还是正增长,无论是资本形成还是全要素效率,并且劳动增长也是正增长,只是增长速度放缓,还要注意到,劳动增长量在中国经济增长当中所起的作用比重并不大,因而它的放缓影响也不太大。

所以,没有充分的理由表明在未来一段时间特别是工业化和现代化没有实现之前,中国潜在的增长率会大幅度下降。这方面有很多测算,有的测算在2020年之前中国潜在增长率应当在7%左右,2025年之前应该在6%-7%,2030年之前6%左右,2030年以后降到5%左右,这是比较保守的。乐观的测算,2023年之前中国经济增长速度应该是7%,甚至略高一点。我认为,从潜在增长率因素看,中国还有比较高的增长区间。这些因素包括几大战略,如长江经济带、环渤海、“一带一路”,包括支持“一带一路”的金融平台亚投行、金砖银行等,再加上深化改革的红利,结构升级、城镇化本身的推动等。这些有利的因素在这个阶段会推动中国经济保持一个比较健康的增长速度。

在中国三十几年经济增长中,GDP、投资需求、消费需求这三个数中波动性最大的是投资需求,消费需求的波动性不突出并且与投资需求的波动时有相互矛盾的状况,因而GDP增速波动性是最小的。与其他转轨国家比较,包括拉美等发展中国家和计划经济体制改革国家,除个别外,进入转轨期其经济增长速度不仅低于转轨之前,而且波动性更大于转轨前。与我国自身的历史相比,新时期以来经济增长的稳定性显著高于改革开放之前。也就是说,总的来看,中国经济高速增长一直是比较稳定的。今后中国经济增长的波动,就是高低之间的变化,和国际经济、本国经济约束条件的变化,和一系列复杂因素包括政策因素密切相关。所以,尽管中国潜在增长率没有明显的大幅度下滑的证据,但是实际实现的增长率有可能发生一些意想不到的波动,这就对我们的宏观政策和宏观调控方式提出了更高的科学性以及有效性上的要求。

就宏观经济增长来说,关键在于均衡和稳定,尤其要防止大起大落,这种大起大落在传统计划经济体制下是时常发生的,也需要缓解周期性的危机,这种周期性危机在资本主义市场经济制度下是无法克服的,要有效地缓解调控经济增长中的失衡。在体制上重要的是依靠改革切实处理好政府与市场的关系,使市场竞争更加充分、更加完善,并且使市场在资源配置过程中起决定性作用,使政府职能切实转变,切实有效,并且在以市场为微观基础的条件下主导宏观调控;在宏观调控方式上需要兼顾需求管理与供给管理;在宏观政策上要有机结合适时适度调整,包括政策的松紧方向,松紧力度的掌控,宏观经济目标的选择等等。

实现持续增长的关键是什么?

其实困扰我国经济增长的问题是双重风险,既有通胀又有经济下行,这个双重风险是总量问题,总量失衡,但根本原因是结构。通货膨胀主要问题出在哪里?一个是需求拉上,一个是成本推动。需求拉上的主要原因是什么?票子印那么多因素是什么?排在第一位的因素是国际收支失衡,外汇占款成为我们流通中投放货币第一原因,量最大,这是国际收支失衡导致的。成本推进的通货膨胀也很简单,为什么是成本推动压力大?现在是我们要素成本结构扭曲,要素成本结构不合理推动的。所以通货膨胀的核心问题不是速度弱、需求拉上,实际上是结构问题。

解决中国经济下行需求疲软,核心问题是要解决产业结构升级和改变国民收入分配结构。所以,要解决中国经济均衡增长、可持续增长问题,关键是一系列结构矛盾。结构矛盾调整靠什么?靠发展方式转变,不是靠宏观政策。发展方式转变靠什么?靠创新驱动,首先是技术创新,而技术要依赖于制度创新。制度创新是什么?一个是深化社会主义市场经济体制改革,处理好政府和市场关系,一个是全面推进依法治国,真正解决民主与法治的建设问题。这样,在制度创新条件下,才能够推动技术创新,推动增长方式转变,才能真正缓解、克服中国经济失衡,为中国总量失衡的控制提供有效的支持,使中国经济可持续发展。