1 研究背景

纵观世界发展史, 在快速工业化、城镇化进程中出现的乡村衰退问题已成为全球性趋势[1,2]。20世纪50年代以来, 在美国、瑞典、日本、韩国等国相继出现了乡村人口过快减少、产业岗位缺失、农村过疏、农村传统文化、伦理和秩序受到冲击等问题[3,4,5,6,7,8,9]。根据世界银行的统计数据, 世界乡村人口占总人口比重由1960年的66.44%下降到2015年的46.16%, 降幅达30.5%。以代表世界新兴市场的金砖五国 (BRICS) 为例, 在1960—2015年间, 俄罗斯乡村人口占比减少了44%, 中国为47%, 印度为18%, 南非为34%, 而巴西乡村人口占比减少幅度更高, 达到73% (数据来自网站:https://data.worldbank.org/) 。伴随着乡村人口的大规模、快速减少, 劳动力缺失、农业效益低下、市场萎缩、公共服务短缺等问题日益显现, 严重制约了乡村地区的可持续发展能力, 亟需重视乡村振兴。

作为一个有机体, 城市与乡村以劳动力、原材料、资金和信息等要素在两者间的流动与集聚为基础而紧密联系在一起[10], 两者只有共同发展, 才能相互支撑。20世纪70年代以推进逆城市化, 实现乡村振兴为目的的乡村复兴运动 (rural renaissance) 率先在一些发达国家兴起, 通过规划、政府投资、政策补贴等方式鼓励城市富裕阶层回归并享受乡村田园生活[11]。美国[12]、英国[13]、新西兰[14]、瑞典[15,16]、西班牙[17]等国相继经历了乡村复兴运动, 促进了乡村地区人口增长。然而, 由乡村复兴运动所产生的逆城市化现象多发生在城市近郊地区, 这是城市富裕群体为了享受乡村田园生活并同时保留城市工作机会做出的选择[18], 这也导致美国的纽约、波士顿、费城等城市郊区人口增长速度一度超过了中心城区。那些远离城区、地处偏远的乡村地区由于青壮年劳动力持续减少而变得日趋萧条, 致使公共服务供给不足, 基础设施破败不堪, 一些重要岗位如教师、医生后继无人, 进而形成了“人口流失-经济衰退-生活品质下降-人口继续流失”的恶性循环。

改革开放40年来, 中国经历了快速的工业化、城镇化进程。在此过程中乡村人地关系发生了急剧变化, 一方面农村地区青壮年劳动力大规模、快速流失, 据统计, 2017年中国外出农民工总量达到1.72亿人, 其中40岁及以下外出农民工数量所占比重为72.3%, 有30.8%的外出农民工拥有高中及以上学历 (数据来自网站:http://www.sohu.com/a/229638808_118392) 。另一方面农村“空心化”现象快速蔓延, 大量废弃、闲置的农村建设用地持续增加, 据测算, 全国空心村综合整治增地潜力达760万hm2[19]。此外, 在1995—2016年间, 中国乡村地区就业机会由4.9亿个减少到3.62亿个, 乡村小学与教学点数量也由55.86万个减少到19.32万个[20,21], 迫使农村人口大量涌入城市从事非农就业并为下一代寻求良好的教育, 这也加剧了乡村人口外流, 致使乡村地区发展日渐衰退, 影响到了乡村性水平[22,23]。

世界各国在发展进程中普遍经历了乡村人口外流、农村经济凋敝、公共服务短缺等问题, 也都探索实施过适合本国国情的应对措施, 形成了乡村振兴的模式和范式。当前, 我国正全力推进实施乡村振兴战略, 通过体制与机制创新来提升乡村地区应对与适应外界发展环境扰动与变化的能力, 扭转乡村衰退局势。然而, 中国乡村发展面临的问题源于长期的城乡二元体制, 导致乡村人地关系不协调、发展内生动力不足、乡村社会主体弱化等挑战并存。因此, 中国的乡村振兴不能完全照搬发达国家依赖强大财政补贴或者农村剩余劳动力完全转移的发展道路, 必须立足中国国情及乡村实际, 走出一条具有中国特色, 符合发展阶段特征的乡村振兴之路。基于此, 文章从协调乡村人地关系、培育乡村发展内生动力、构建打造乡村新型主体三方面选取国际典型案例进行分析, 从不同视角梳理总结了乡村振兴与可持续发展的路径及其机理, 并结合乡村振兴战略, 就构建可持续的乡村人地关系地域系统提出了相应政策建议。

2 国际典型案例剖析

2.1 德国巴伐利亚州土地整理与乡村更新

第二次世界大战结束至20世纪中期, 德国的乡村发展滞后, 基础设施破败不堪, 就业机会短缺, 公共服务供给不足, 大量农村人口迫于生计而涌入城市。1950年, 德国赛德尔基金会提出了城乡等值化理念, 即通过土地整理、村庄更新的方式实现“城市与农村生活不同类但等值”的目的。作为德国最大的农业州之一, 巴伐利亚州的城乡等值化试验推进了土地整理与乡村更新相结合, 具有一定代表性。

巴伐利亚州的土地整理主要集中在乡村地区以及保留有乡村结构的地区, 包括通过细碎土地的合并与整治来提高农业及林业生产条件、乡村更新、为村镇建设释放土地空间、乡村景观格局规划、公共设施用地整理、特殊农作物田块整理以及高山草地与林地整理[24]。德国通过土地整理来推进乡村更新的行动始于20世纪60年代末期。1982年, 巴伐利亚州政府制定了《巴伐利亚州乡村更新纲要》, 强调乡村土地整理中的产权调整、田块合并及规划编制的重要性[25]。村庄更新规划包括农业结构改善措施、村庄建筑措施等, 使乡村生活和生产条件适应城市化的发展。规划的制定由乡镇政府和参加者协会通过多部门的合作以及居民参与共同制定[26]。村庄更新规划与土地整理紧密结合, 并通过土地整理来推进规划实施, 以解决如基础设施用地储备、农业结构调整、自然景观保护等各种问题。

权属管理贯穿于乡村土地整理的整个过程。在立项阶段, 要明确土地整理区内的权属现状并制定详细的权属调整方案。在项目执行期, 要对地产交易、地产评估、土地重新分配等内容进行明确规定。随着权属变更登记生效, 新的所有者将继承土地的全部义务和权利, 并完成土地变更登记、地籍登记、自然保护登记等内容[27]。此外, 巴伐利亚州的土地整理与乡村更新强调对生态环境的保护与建设, 在立法、规划及措施等各方面都有明确的规定和要求, 还强调公众参与的重要性, 让村民参与决策与规划制定, 使土地整理建立在民众参与和民主监督基础上。

德国的巴伐利亚试验促进了农村从传统农业向多功能、综合性发展的转变, 体现了土地整理在改善农林生产条件、土地资源合理发展利用、乡村自然环境和景观保护、乡村基础设施建设等方面的重要作用, 使得农村地区具有与城市同等的吸引力, 促进了城乡融合发展, 成为德国农村发展的普遍模式。

2.2 日本大分县“一村一品”运动

针对乡村地区普遍面临的人口流失、老龄化、发展严重滞后于城市等问题, 日本在二战结束后的很长一段时间内寻求各种方法来振兴乡村。然而, 诸如政府投资建设休闲设施来吸引游客或鼓励公司在乡村地区建设工厂的尝试往往收效甚微, 原因在于未能充分考虑乡村的独特性, 更为关键的是未能让当地民众参与进来[28]。20世纪70年代末兴起于日本大分县的“一村一品”运动 (One-Village-One Product) 极大促进了乡村振兴与可持续发展, 其模式也被联合国工业发展组织所推崇, 并在泰国、马拉维等国推广。

大分县位于日本九州的东北部, 总面积为6337km2, 森林面积占71%, 自然资源丰富。大分县的“一村一品”运动起源于一个名叫欧亚马 (Oyama) 的村子。1961年当地居民决定通过自身努力去改变贫困现状。首先, 他们放弃了政府鼓励扩大水稻种植以确保粮食安全的发展政策, 认为欧亚马多山地丘陵的地形不适宜大面积种植水稻, 更适宜利用当地自然资源发展高附加值的特色产品。因此, 在当地农业合作社的带领下, 欧亚马先后整村推进实施了三个发展项目。首先是始于1961年的种植新梅与栗子运动, 以此来减少农民工作量并增加收入。其次是1965年启动的新人格组合运动, 聚焦于民众的学习与提升。1969年欧亚马村开始实施新天堂社区运动, 以提高民众生活质量并减少年轻人的流失。三个计划项目的实施不仅提高了生产效率, 还提升了民众的学习能力、地方发展可持续性以及较高的生活质量。在1975—2003年间, 欧亚马村的单位土地收入得以快速增长, 是日本全国平均水平的1.5倍[29]。

鉴于欧亚马村的成功经验, 1979年大分县在全县范围内推进实施“一村一品”运动, 鼓励农村依据自身资源禀赋, 因地制宜发展特色产品。政府设立专职部门, 支持农产品生产和特色产品研制。同时, 政府还开设人才培训班为“一村一品”运动培养优秀人才, 打造属于农村自己的品牌并进行推广。在1980—2001年间, 通过实施“一村一品”运动, 大分县的产品种类由143种增长到336种, 销售额由3.3亿美元增长到13亿美元。全县的人均收入也实现了翻番, 位居九州地区7个县之首[28]。

大分县“一村一品”运动的成功具有多方面因素。首先, 该运动是“自下而上”的、由乡村社区主导的发展方式, 依靠社区领导力、农户责任心与合作而推进实施。农村社区通过建立协调组织, 为农户提供技术与营销指导、资金支持。农户则向组织反馈产品及市场信息, 并与其他成员分享信息。县级政府则提供服务、培训及产品营销等辅助支持。其次是差异化的产品策略, 农户根据信息及市场反馈不断调整产品种类、价格及营销策略。在此过程中, 民众持续地对农业技术、市场营销等方面知识进行学习, 并不断培养后备青年人才, 提高其技能水平与竞争力, 也提升了“一村一品”运动在促进乡村可持续发展中的作用。

2.3 瑞典奥勒村社会资本助推乡村振兴

从20世纪40年代末开始, 瑞典乡村地区的发展逐渐出现减缓、衰退迹象。政府在70年代大力推进乡村地区的公共服务建设, 一定程度上减缓了乡村衰退趋势。然而, 随着80年代知识经济的兴起, 除了城郊地区的乡村外, 瑞典广大乡村地区的衰退问题再度显现。然而, 位于瑞典北部耶姆特兰省 (Jämtland) 的奥勒村 (Åre) , 因其良好的社会资本推进了本地企业抱团式发展, 并实现了企业与地方政府合作, 为奥勒村的可持续发展提供了强有力支撑。

奥勒村位于瑞典西北部耶姆特兰省的奥勒市, 属于瑞典北部山区普通的乡村。奥勒村所在地区因其天然的雪场资源成为北欧较为著名的滑雪旅游地, 旅游业带动了宾馆、休闲、购物等产业发展。20世纪60年代中期, 瑞典启动了北部振兴计划以应对区域内乡村人口持续减少的问题。政府的支持开始主要集中于制造业, 到了70年代逐渐转向服务业。在此期间, 奥勒村的索道、缆车与宾馆建设得到了政府支持, 也吸引了大量外来私营企业主进行投资。然而, 由于缺乏统一管理, 恶性竞争、服务水平低、运营不规范等问题长期存在。20世纪90年代初期的经济萧条严重影响了瑞典的旅游经济, 致使奥勒地区大量投资濒临破产。作为一种积极响应, 当地百姓及私营企业主意识到只有相互合作, 抱团发展才能度过危机, 并形成了奥勒社区的“目的地支撑战略” (destination-embracing strategy) 。该战略包括以下几方面内容:

(1) 当地百姓与企业主联合制定奥勒村发展规划与愿景;

(2) 企业主间摒弃恶性竞争, 成立滑雪产业协会并制定行业规范, 协调与管理各行业企业的服务与运营方式;

(3) 协会为濒临破产的企业提供资金支持, 免费开展业务培训, 企业间共享行业信息;

(4) 共同筹措募集资金用于旅游区的基础设施建设、环境整治及对外宣传;

(5) 与省、市、地方政府对接, 推动其为奥勒村的旅游业发展在公共服务、资金等方面提供支持。

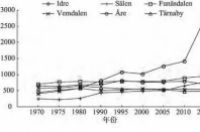

“目的地支撑战略”的实施逐渐在奥勒当地百姓、私营企业主间培养形成了以实现奥勒村振兴为目的的共同愿景、责任感及增进交流与合作的意识, 即社会资本[30]。在20世纪90年代末期及21世纪初期, 随着对外宣传的深入、服务品质的提升以及游客的认可, 奥勒村逐渐由瑞典国内的滑雪胜地向国际著名滑雪胜地转型升级。在此过程中, 大量拥有雄厚实力的国际财团进驻奥勒, 带来了新的发展理念、运营方式及国际资源。原有的“目的地支撑战略”进而演化为涵盖当地百姓、私营企业主、各级政府部门、国际大公司在内的多主体共同参与的地方发展战略, 强化了主体间的共同责任、担当、信任及合作发展的理念与行动, 为奥勒村的发展提供了强有力支撑, 使其在瑞典北部地区脱颖而出[9]。如图1所示, 与瑞典北部山区的其他乡村相比, 由于经济振兴, 奥勒村的人口得以保持长期、稳定增长。

图1 1970—2015年瑞典北部山区部分乡村地区人口发展变化Fig.1 Rural demographic changes of mountainous villages in northern Sweden, 1970-2015

注:图中图例为研究区村名;数据来源:Statistics Sweden, http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__MI__MI0810__MI0810A/LandarealTatort/?rxid=13b40648-0bb6-4d6e-a3a5-2aec0c84dfd9。

3 典型案例对我国实施乡村振兴战略的启示及适宜性

中国“三农”问题的本质是乡村地域系统可持续发展问题。当前我国广大乡村地区正面临着日趋严重的“乡村病”, 表现为生产要素高速非农化、农村主体过早老弱化、村庄用地严重空废化、农村水土环境污损化和乡村地区深度贫困化[31]。由此所导致的乡村土地资源低效利用、产业经营与社会管理主体弱化、发展内生动力不足等问题尤为突出。实施乡村振兴战略亟需破解“乡村病”, 激活乡村人口、土地、产业等要素活力, 从而提升乡村地域系统可持续发展能力和竞争力。

国内外不乏乡村可持续发展的成功案例, 文章通过对三个典型案例的剖析, 深入阐释了乡村土地综合整治、特色产业发展、社会资本培育在协调乡村人地关系, 培育提升乡村内生动力, 构建打造乡村新型主体, 实现乡村地域“人-地-业”耦合发展中的重要作用 (图2) 。

首先, 以德国巴伐利亚州为代表的土地整理与乡村更新实践表明, 乡村土地综合整治适应了快速城镇化、工业化进程中乡村地区人地关系变化的现实背景及客观需求。通过开展土地整治工程实践, 农业生产的水土条件得以改善, 耕地质量得以提升, 百姓生活品质得以提高, 生态环境得以保育, 不仅优化了乡村土地利用结构, 促进了土地资源节约集约利用, 还重构了农村生产、生活、生态“三生”空间格局, 协调了乡村地域人地关系, 具有重要的现实意义。

“十三五”期间, 我国全力实施“三深一土”国土资源科技创新战略, 强调土地工程技术在推动耕地质量提升、退化土地治理、荒废土地利用与土地生态修复中的重要作用, 不断强化土地整治的工程化、生态化技术应用, 以此推进山水田林湖草生命共同体、田园综合体和乡村振兴“三生” (生产、生活、生态) 融合发展。当前, 我国广大农村地区“空心化”问题严峻, 乡村青壮年人口持续减少与大量废弃、闲置农村建设用地持续增加并存, 人地关系紊乱, 空心村综合整治增地潜力巨大, 亟需开展空心村土地整治工程, 实现土地用途置换和空间格局优化。空心村土地综合整治在功能导向上应强化统筹区域城乡用地的“一整三还”, 即依托村庄整治工程, 实现乡村土地整治还田、还林、还园 (建设) [32], 有利于保障耕地及粮食安全, 推进农业规模化经营, 进而协调乡村地区农业生产、居民生活与生态环境保育三方面关系。从20世纪80年代末期开始, 巴伐利亚试验在山东省青州市南张楼村进行推广并取得了成功, 也为我国北方欠发达地区的农村发展与建设提供了实践探索[33]。

图2 乡村振兴与可持续发展机理Fig.2 Mechanism of rural revitalization and sustainable development

其次, 日本大分县“一村一品”运动的成功经验表明, 因地制宜发展乡村特色产业是实现乡村地区产业兴旺的重要抓手, 而民众“自下而上”的主观能动性、决策的自主独立性、运营的自立创新性是保证乡村产业发展符合市场规律, 提升其市场竞争力和抗风险能力的关键因素。在此过程中, 大分县将培养勇于开拓进取、富有创造力的本地人才作为保持“一村一品”运动长盛不衰的核心要务, 通过对本地人才的持续培训与技能提升锻炼, 全面增强了农民自我发展能力, 为农村经济的发展转型与可持续发展奠定了坚实的人力资源基础。

随着具有一定技能与教育水平的青壮年劳动力的大量流失, 我国乡村地区人力资源状况堪忧, 农民组织化、专业化水平较低, 严重制约了乡村传统产业的转型升级与新兴产业的培育。进入新世纪以来, 各地不断鼓励与引导发展“一村一品”, 然而民众的知识水平有限、市场竞争与抗风险能力较低、现代化的企业运营与管理能力不足, 难以有效支撑乡村产业的发展。因此, 努力加大对农民技能培训的投入, 扩大农民接受再学习、再教育的机会, 提高其学习新知识、接受新技能的能力, 不断提高农民知识化、专业化、组织化程度, 为广大农村地区人力资本建设奠定基础, 是我国推进实施乡村振兴战略的关键环节。此外, 还要重视农民合作组织、乡村精英在发展乡村经济, 提升乡村产业竞争力中的引领示范作用, 由此打造构建乡村新型经营主体。在此过程中, 政府要加强政策导向、激励引导等公共服务职能, 强化农民的市场主体地位, 充分尊重农民的发展意愿, 最大程度地调动农民生产积极性。

第三, 瑞典奥勒村的案例显示, 乡村社会资本的培育有助于促进民众、企业、政府间的团结合作, 提升本地企业的经济表现[34], 也在一定程度上弥补了市场功能缺失及正式制度不足, 并且发挥了市场与制度所无法起到的作用, 如自我监督机制、风险共担、资源共享、互助协作等。对于个体而言, 民众的人际网络、信誉度、价值观有利于激发民众的社会行动能力, 借助社会资本获取利益, 实现个人发展目标, 如脱贫致富[35]。对于地区而言, 良好的社会资本有利于提高地区发展质量, 提升物质资本及人力资本的产出效益[36]。

伴随着农村市场化程度的提高和农民社会流动加快, 以及农村传统道德整合作用的衰退和宗族关系的弱化, 我国广大乡村地区社会资本呈现出本地社会网络封闭与内部分化、农村传统规范认同失效、社会信任度弱化等特点, 既限制了民众获取资源和发展机会的能力, 又制约了民众间、民众与企业、政府间基于信任而产生的合作[37]。基于此, 围绕乡村振兴战略导向下的农村新型主体建设, 应着力打造乡村地区多元、新型的社会网络, 扩大乡村地区资源与外界市场对接的渠道, 通过民众参与、信息公开及有效沟通, 不断增进民众间、民众与企业、政府间的了解与互信, 提高乡村多主体凝聚力与协作力, 进而提升乡村地区的发展效益。

三个典型案例的实现路径具有相互关联与支撑性。通过土地综合整治, 实现了乡村生产、生活、生态空间优化, 为乡村特色产业发展与培育提供了平台。乡村经济发展也将带动社会进步, 有利于提高民众的责任感与主观能动性, 提升乡村主体活力与动能, 将有助于进一步提升乡村发展质量, 构建协调、可持续的乡村人地关系。

4 结论与讨论

当前, 我国正全力推进实施乡村振兴战略, 这不仅是新时期做好“三农”工作的重要遵循, 还是扭转快速城镇化进程中出现的城进村退局面, 破解乡村地域人地关系不协调问题的重要抓手。我国地域辽阔, 广大乡村地区发展的地域性、阶段性、差异性特征明显, 应全面诊断识别乡村地域系统, 把握乡村地域发展演化的过程规律, 科学识别不同地域乡村发展所面临的突出问题及其短板, 研制支撑乡村地域发展的供给侧改革方案, 分区、分类、分级推进实施乡村振兴[32]。

作为一个综合地域系统, 乡村地区的经济社会结构在内核系统与外缘系统共同作用下得以重新塑造, 乡村地域功能不断发生演化和变异。乡村地区需要通过优化配置和有效管理影响乡村发展的物质和非物质要素, 重构乡村经济社会形态和优化地域空间格局, 以实现乡村地域系统内部结构优化、功能提升以及城乡地域系统之间结构协调、功能互补[38,39,40]。在此过程中, 乡村土地综合整治工程能够以“动手术”方式有效整合、配置土地资源, 优化乡村“三生”空间, 协调乡村人地关系, 为乡村经济社会发展转型提供载体。而民众“自下而上”的主观能动性与创造性、新型经营主体建设是使得乡村发展适应市场经济规律与要求, 实现乡村地域内生动力提升的关键因素。良好的乡村社会资本的培育又是联结乡村发展各种要素投入的“链条”与“粘合剂”, 有助于提高乡村多主体凝聚力与协作力, 进而提升乡村地区的发展效益与工作效率。

实施乡村振兴战略是我国现代乡村发展理论和实践的重大创新, 应着眼于乡村地域系统的复杂性、综合性、动态性等现实特征与客观规律, 多元化、差异化, 综合推进实施乡村振兴, 强调乡村地域“人-地-业”耦合发展, 构建符合地域特色与发展阶段性特征的乡村地域系统, 提升乡村地区应对外界发展环境变化与挑战的能力, 即乡村弹性[2]。