写在前面:

自新冠疫情爆发以来,其波及的地域、影响的人群、牵涉的问题广泛而复杂。在第三部门整体资源有限的情况下,社会组织协作的规模和质量是影响公益慈善领域抗疫成效的重要因素。“此次抗疫,政社之间的协作机制,不像雅安地震之后的协同救灾那般通畅。如果没有社会组织本身的网络,开展抗疫工作或将更受限制。”中国扶贫基金会副秘书长王军坦言。

公益组织如何推进协作共同抗击疫情,成为行业重点关注和讨论的议题。

此前,有关社会组织协作的案例、政府与社会力量的协同等话题已在行业内展开了一定的讨论。而关于社会组织协作在此次抗击疫情行动中的整体情况、面临的挑战、推进协作的着力点、长效机制如何建立等问题还有待深入探讨和推进。

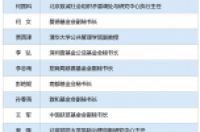

今天,我们主要呈现业内重要的行动者、学者、律师从各自视角对社会组织协作的观察和建议,以期助力更多的讨论与行动。

文章吸纳的观点主要来自如下嘉宾:

* 本期文章是“社会组织抗击新冠疫情协作网络”(CNC-COVID19)专题的第17期,由敦和基金会组织采写。

此次抗击疫情,社会组织之间的协作,“从联合行动的角度来看,并不明显。《慈善法》正式颁布之后,在中国的法制规制环境下,更加强调社会组织行动的法律规范性。因此,开展抗疫行动的社会组织整体规模,草根组织的生存空间和行动活力难免受限。”贾西津说,“再加上地域有封闭,行动有隔离。政府早期表态抗击疫情由政府统筹统一行动为主。如果社会组织之间平时没有沟通合作,紧急情况下要正式形成协作机制,不是很容易达成的。”

在疫情涉及面很大,需要大量的社会组织开展协作的时候,往往很多机构之间打交道并不多。彭艳妮认为,在协作必须扩大的情况下,面临的很大挑战往往是协作的基础——信任。

面对诸多挑战,壹基金长期积累沉淀的协作机制效果得以显现。作为以“充分发挥公益组织救灾与防灾的积极作用,为各种自然灾难提供人道主义援助”为重要宗旨,常年参与中小灾救援的基金会,壹基金在参与应急救灾及开展社会组织协作方面积累了丰富的资源和经验。

1月22日,壹基金内部启动了一级响应,发起的驰援行动累计得到了湖北当地91家、全国798家机构超过1.5万人的参与。

壹基金把“属地救援”作为项目策略,并推动当地社会组织与社会组织之间的协同救灾机制。

“当地人办当地的事儿,当地的社会组织解决当地的问题,是此次疫情社会组织协作的特点,也是本该有的特点。”李弘认为,“北上广深除了社区类社会组织关注本地社区疫情防控外,其他的社会组织在公益生态里应该是一个支持协同的角色。”

谈及此次抗疫,对社会组织协作整体情况的感受,何国科表示,有一些小网络做得挺好的,但缺乏全国层面统一的系统的沟通平台。由于供需双方信息不对称,可能不少公益组织都经历过重复采购的事情。

据他了解,武汉新洲医院不久前发出生活物资的需求,为此,某基金会紧急联系企业推进相关生活物资的捐赠。不到一周的时间,筹备了2000箱(价值约15万元)牙膏、洗衣用品、沐浴露等医护人员所需的生活物资。但当物资快要发到新洲医院的时候,院方表示已经收到了其他基金会的物资捐赠。“幸亏该基金会紧急联系到另一家亟需生活物资的医院,不然物资怎么处理,也很麻烦。”

人命关天的危急情况下,信息不对称,对社会力量参与抗疫的效率及资源配置的有效性产生的影响不可小觑。究其原因,何国科认为,从行业自身角度来讲,目前没有一个全国性的行业组织能把事情给统筹起来。“行业性组织是否真正发挥相应的角色和作用,相应政策赋予了其相关职能。但很难要求他们具备这种担当。如果有,对行业发展可能很好,但也可能会有政治风险。”

作为“政社协同的重要枢纽,凝聚社会资源的重要载体”,基金会在推动社会组织协作方面应该扮演怎样的角色,采取怎样的行动至关重要。

疫情爆发后,壹基金能够在紧急情况下迅速联动一定规模的社会组织开展协作。背后是壹基金花了9年的时间,投入大量的资源到20余省的市县各个层面的社会组织建设社会组织联合救灾机制。“壹基金能在湖北迅速联动91家市县公益组织,这是壹基金从2016年长江流域洪涝灾害救援后,花了3年多的时间投入资源支持湖北社会组织联合救灾网络发展,陪伴他们成长的结果。”李弘说,“我们一定要坚定信心,往下投资源。如果我们基金会的眼中只有全国拔尖的三五十家机构,面对突发情况,显然不可能快速在当地找到合适的协作组织。”

李志南认为,行业需要建立信息共享机制和协作端口。“如果今后能在信息标准化的基础上协作,并在平时的工作中注意一些端口的建立,有助于在应急事件出现的时候迅速启动协作。”

就信息共享机制的层面,何国科建议行业应该进一步建立社会组织协作系统,比如数据化平台,整体呈现社会组织的抗疫行动,以及资源供需两方的是实时情况。包括疫情后期,不同社会组织关注的议题,如果整个行业都能了解到伙伴们的动向,有助于自发形成协作,整合资源,发挥更大效益。同时,“将行业在重大社会议题当中的行动和价值通过一个汇集的、整体的声音呈现出来,也更有助于让政府和社会感受到我们的价值。”何国科强调,“这对行业未来的发展很重要。”

“基金会可以更开放,已经打通的成熟渠道如果能共享,有助于提升行动效率和善款使用的价值。”王军说道。

与此同时,协作与分工是一体两面的。有分工才有协作,社会组织协作需要避免因同质化而引发的不必要竞争。对此,何文强调,各家基金会需要真正从自己专业、特长分工角度,有所取、有所舍,明确自我生态位。

“协作需要接力,面对疫情,行业内存在筹款、买物资、对接医院、发物资等全套自己操作的现象。基金会除了自己要做到专业,还要给行业起到一些引领、示范作用。但这次感觉有些着急,忘记了我们曾经的一些呼吁。”孙春苗认为,“基金会需要去发现、培训和支持更多的区域行业枢纽型机构。他们可以对接上游的资助型基金会,也更了解一线公益组织的情况,可以在社会组织协作、接力的过程中,成为专业链、价值链、信任链等各环节的整合者。”

面对灾难,公益组织如何把握责任与参与度的平衡?“公益组织需要有不缺位的担当,同时也需要有不越位的理性思考。”张强认为,“我们关心自己,关心同行,同时也要看见政府、企业和社会各方的行动。”

另外,王军认为,联合行动、联合发声也需要不断推进和倡导。比如开展联合资助,以及针对一些行业层面的重要问题——抗疫过程中,基金会是不是花钱越快,就代表做得越好——行业需要给出专业、理性的回应。

“律师出问题了,律师协会会从行业角度发声。针对公益慈善行业的重大事件,无论是儿慈会还是春蕾计划等,我们是不是也可以有一个行业性的发声。”在何国科看来,这也是未来行业协作机制、协作网络需要推进的方向。不能行业一出事,仅靠个别专家学者发声。

行业发声机制,不仅有助于集合行业力量捍卫自身正当性,同时也是行业自律的重要机制。“目前从民政部的大量表述中,都在强调监管。为什么要加强监管?”何国科认为,不能讳言,“的确存在不少乱象”。

行业发展所需的空间与政策法律赋予的弹性,二者的作用力是相互的。

此次疫情,社会组织广泛参与到了抗疫行动当中。这是否是社会组织协作应急长效机制建立的契机,也成为行业热议的话题。

“有思考有讨论是第一步,后续则需要那些与救灾应急强相关的组织和一些有责任有承担的基金会,一起切实探讨推进公共卫生、公共安全相关的应急长效机制。针对更广泛的社会组织,也需要匹配相关的能力建设以提升其协作能力。”贾西津认为,“政社协作、社社协作平台的建立非常有意义,但长效机制的建立最大的挑战不是机制而是观念。政府对社会力量的参与有多大的开放度和信任度。在多大程度上,可以接受社会组织联合性机制的建立。这些挑战是非常大的。”

芦山地震后,四川在省抗震救灾指挥部下设立社会管理服务组,并在雅安市成立了雅安抗震救灾社会组织与志愿者服务中心;九寨沟地震后,县指挥部也有对接社会组织的机制。

“如果湖北有这样的机制,在物资、服务等资源的需求匹配上,会更高效。我国应急工作有一系列法规,其中中央的指导思想也在不断完善,从2004年十六届四中全会提出:要健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局,健全基层社会管理体制,到十九届四中全会提出的‘党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系’。”李弘认为,政社协同的机制是各级政府下一步在救灾应急预案中都应该完善的一部分。

从社会组织自身出发,也需要参与的组织在应急救援的方向上有长期战略、明确的工作计划,可以持续的做应急响应的工作。关于社会组织协作救灾,我们公益行业已经有很多的经验。李弘认为,“应该把这些经验梳理出来推广出去,这是类似基金会救灾协调会、CNC-COVID19等协作平台要去做的事情。”

在相关价值理念有一定共识的情况下,“要把行业建设、跟社会组织上下游的合作,作为一种工作方式常态化。”王军认为,这有助于保持社会组织协作长效机制的活力。

方法路径较为清晰之后,推进社会组织协作依然面临着资源困境。“从长远来讲,整个公共卫生应急机制和相关能力建设很重要,但很少有人愿意在这方面投入资源。”李弘分享了公募型基金会资源调配的困境,“从资源投入的倾向性来看,一些捐赠方更愿意将资源投入到应急的、可见的,能较快做宣传的需求上,但对事前的预防、研究和相关群体和社区的防灾减灾机制和能力建设重视不足。”

未来,推进社会组织协作,难免面临很多现实的障碍或困境,需要靠民间一步步推进,逐渐往前走。在何国科看来,这条路往前走是有可操作性的。“每一个微小的一份子,结合起来就是不小的力量。”他说,“行业内一些有号召力的人和机构先牵头慢慢做,至少北上广深先推进,再慢慢推广到全国。”

*免责声明:本站文章图文版权归原作者及原出处所有 ,文章内容为作者个人观点,并不代表本网站。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。