1

四月十日下午的岳阳城,没有半点下雨的迹象。

厚厚的云层中,有几处窟隆,竟透着些稀疏的光亮。好象是要放晴了。

中午接“木棉花”电话,邀下午再骑行一段的“老独”将中午的犹豫不决一扫而光。

看着又在穿戴骑行服的“老独”夫人说“怕有雨呢,你就不怕雷了?”

夫人脸上全是白膏似的美容粉,只露出两只黑色的眼洞,和两条淡红的唇线。幸亏“老独”习以为常,如果是猛不丁地会吓一大跳。何况那红线此时还一张一张的。

“雷还没有来,怕什么雷!”夫人知道“老独”在下放时,曾被雷击过,从此落下个怕雷的心病。

见天已放晴,“老独”说这话时,比以前气粗些。

与上午不同,“老独”换了灰色的李宁外套,虽然旧了点,但十分合身。“老独”舍不得丢,还经常穿它

“走罗!”与夫人边打着招呼,边戴上那宽宽的骑行黑镜,开门出去了。

2

“庄主”店里,比上午多了些人,自然也比上午热闹。

门外也不是光光的,两个人蹲着,摆弄着车子。另外几辆车子,随意的停在水泥坪上。

“老独”的车也停在中间,似乎象他的个子一样,有点矮小。

“老独”在同“如岚”聊着上午在网上的事。

(上午“老独”等人时,“君君”的电脑上装“君君”同“如岚”聊天。)

“你开始没有发现是我。”

“只两句,我就知道是你‘独行侠’”

“我怕影响‘君君’的良好形象,公开承认是本人‘老独’”

“才不是呢,你的口气,谁还听不出。”

穿红色丁恤衫的“远行”插嘴说“水平这么高,能看不出来?!”

“水平还是水分?”“老独”有意调换慨念,“你是笑我天干无露水,老来无人情吧”

“真的不是,你的文章写得太好了,水平太高了”“远行”认起真来。

“那你又不回帖?”

“说真话,有时文章太长,没有耐心看,不好回哟”

“哦”“老独”似乎早就猜到这个缘故。

站在一旁只听的“默默”也只默默地微笑着。

3

(扯了半天的闲谈,才知道,“如岚”他们不是去骑车的,而是到“顺丫”那里看乓乓球比赛的)

又来了两位,是上午“老独”在南湖公园时看到的两位。一位叫“雾”一位叫“甜咖啡”。

“雾”是位高大,英俊的男士,园宽的脸上,两只有神眼晴闪着亮光。直鼻梁沿到深深的人中上。厚而分明的嘴唇廓线,是那种受画家喜爱的线条。

“甜咖啡”一身黑色的骑行服,更衬着她白里微红的水色,眼睛里似乎只有少女才有的一汪水在漫涌,鼻孔随着讲话在一翕一翕地好看的动着。

“君君”在取笑她。“老独”也凑热闹似地起哄。“你可不要得罪我啦,我可捷安特俱乐部的‘特约记者’”

“记者?又如何,你又不知我的网名”

“你知道我是干什么的?保安局的”

“又怎样?!”“甜咖啡”歪着头,愈发显得天真。

“你叫咖啡,还是甜的”“老独”得意的摸了摸嘴,仿佛是在刚喝过咖啡似的。

“当然是这位美女呀”“老独”笑着用手指了指。

“雾”一直没有出声,但他眼睛也如雾样,一直没有离开他们的谈笑。

4

又是一个骑行小分队,不过比上午多了一人。三男一女。

“老独”为了寻骑行眼镜,误了几分钟,此时拚着命赶上去。

七扭八弯,七冲八撞,“老独”好不容易骑过了车水马龙的青年路,赶上了他们三人。

来了真“雾”。南湖的雾气好象散了许些。水色更青,山色更蓝。

来了“甜咖啡”。圣安寺的山也好象消许些严肃,多了点柔媚和粉黛。

“老独”和“木棉花”一前一后,不时绕过施工的蓝色栅拦,但仍没有减速的飞快行进。

冲过上坡桥后,还不见“雾”和“甜咖啡”。

“老独”在分叉路口,不断的张望着。

“木棉花”问“从这里上麻塘堤?”

“老独”还在张望,口里答道“就从这里进去,不远就到堤上。”

“哦,来了”

“雾”和“甜咖啡”从那铁路桥的下坡,飞奔而下。象两只展翅不动的紫燕,贴地飞旋而来。

5

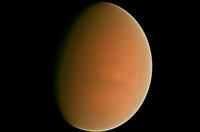

麻塘大堤,仿佛是把巨大的弓,半园弧地将洞庭湖分成两边。

右面,绿色,是还没有漫水的湖滩。银灰色,是远处见不着波浪的洞庭。那褐色曲线是湖中的小堤坝。

左边,大大小小的洼池,流荡着褐灰色块。散布的农舍,红瓦白墙,与片片葱绿的草地形成对比的亮色。

“这么好看呀”从后面赶上来的“甜咖啡”好象根本不在意路面的颠簸,兴致盎然。

“老独”的声音也如车子样,颠声颠气。“带到这里来看不错吧”

自鸣得意的“老独”见一片云彩就放光了。

“我经常到这里来,上仰天空,看云飞雾飞卷,下观洞庭,见湖鹭展翅,鸡鸭牛羊。”

“老独”在诗兴大发。

后面的“雾”没有兴致。小心翼翼地骑走在尖石的路面上,生怕它们剌破他的公路车,窄而薄的轮胎。

6

堤坝的下面,一片油绿的草地,足有在百亩地大。

过了草地,一线水泥墩上穿着带剌的绣铁线将水洼围起来。

水洼里,嫩绿而颀长的水草,象散游的绿岛,又象随风招摇绿鸟。

几只白鹭,从水面滑过,掠起了一圈涟漪。

白色、棕色、黑色的羊群,宛若浮游在天空是的彩霞,悠哉闲哉乐哉!

“哇,好美呀”“甜咖啡”差一点手脚一并跳起来。

“老独”想起上次到西塘,看到的大草地,虽然这里没有那么大,但草似乎更绿更翠。

“木棉花”不等大家同意,就推着车朝堤坝下面去。

“雾”不声不响地跟着“木棉花”后面,也推车而下。

远处咯咯的鹅声,被逐渐增大的风传来。天上灰墨的云越来越浓。

“怕下雨哟,快走吧”“木棉花”望着天空有点担心。

7

拱形红色的园顶,铁拦栅的大门旁挂着一块不绣钢牌扁,“法国朗德鹅饲养基地”赫然醒目。

(本来是骑行返回,但“老独”说没有雨,硬是要到鹅场来看看)

一排红瓦平房,后面连着空敞的围隔。围隔里或仰头,或低头的鹅在那里叫唤着。

鹅,脚长,颈长,身胖。全身长着褐棕色的短毛。极不成比例的是眼睛,象两个小黑点。

一只鹅仪态优雅,缓步走向他们,仿佛是不失礼貌向来客问好。

一只鹅带着几只小鹅,在扑扑闹闹,全然不顾这几个外来人。

还有的远远的望着,直愣愣地叫唤着,不肯近身。可能在它们看来,这几个骑行人也是外国人。

“喂,你们登记吗?”一个身穿蓝色工作服的人走近“老独”

“登记?”“老独”一时认为听错了。政府机关,军事单位?好笑,但仍旧疑孤。

“凡外来人都要登记,还要消毒”“哦”消毒?!“老独”明白了,禽类一旦染上病毒,对殖养是致命的打击。

“理解,理解,我们马上走!”“老独”一行很快地离开。

乡村的小路上,又出现了一小队骑行者,逆风而行,溶进了空旷的湖野里……

2010。4。11日20时30分初稿完毕