母亲和所有的老人一样,最后还是走了,享年八十二周岁。每当回到家中,一打开门,总觉得母亲还坐在客厅她常坐的那张藤椅上,张口想叫声:妈妈,我回来了。可一抬眼,藤椅上空空的;早上睡醒了,习惯上厕所之前先推开妈妈的房间,仿佛妈妈还坐在床上搓脚,张口想叫:妈妈,早上好呀。可床上还是空空如也,只有她盖过的那床最厚的毯子还折叠得整整齐齐摆放在床上。没有了妈妈,家中冷冷清清的,透出一股凄凉,他常常坐在那儿发呆。妻说到农场去住一段时间吧,妻说也该到农场去长住了。于是带上一大堆的行李和书籍到自己的农场去,妻专辟了一间房给他做书房。傍晚到农场时,推开那间房,开口还是想叫:妈妈,你肚子饿了吧?可妈妈又在哪呢?今年四月,他曾经带着母亲在农场里住了一个星期就是住在这间房子里的,床还是那张床,蚊帐还是那顶蚊帐。叫吃饭了,他又习惯地摸出手机想给妈妈打电话,以前每次外出不回家吃饭时,他总在吃饭时给母亲打电话,问母亲:妈,吃了药没有呀?饭菜放在桌子上,你拿到微波炉里打热了再吃,天热也不要吃冷饭啊。可一掏出手机,又往哪拨电话呢?鼻子一酸,眼泪直在眼眶里打转。妈妈,可怜的妈妈已经走了,居然过了四十九天了,临离开家的那天,他还在江边给母亲烧香化纸钱呢,母亲一部分骨灰应她自己的要求撒在了漓江边的凤尾竹下。

妈妈是零三年开始到他那儿住的,一同接来的还有父亲。两千年时,他在桂林市里左挑右选,挑了一套让所有的人都羡慕自己也觉得非常满意的房子。从六十平米搬到一百平米的房子来住,还不算二十平米的地下室。北是象山公园,东是美丽的漓江,西是藏书三百万册的广西第一图书馆桂林錧,住进了上世纪想都不敢想的“豪宅”。一得意就经常把父母接来住,零三年干脆接父母亲常住了。那时父亲已经得了老年性痴呆,不认识他了。住到零七年,二哥看他太辛苦,把父亲接到他那儿去了。从此母亲绝大部分时间就一直跟着他。母亲体弱多病,吃药是一把一把地往嘴里倒,住医院治疗是家常便饭,一住院医院就发病危通知书,市里所有三甲医院都住遍了。这几年住得更加频繁,前年住了三家医院,一共是八十多天,去年在一家医院住了三个科室,共住了九十多天。今年又住了三家医院,但最后这次没有能出院,没有回家,她直接被接到殡仪馆去了,她再也没有回家,回到她那张大床上,那张藤椅上。他也没有再搬张小椅子坐在在妈妈跟前把妈妈的脚撘在他的腿上,他再也没有机会给妈妈的脚做每天两次的护理了。那些吃剩下的药,还有那些做护理时用的棉纱呀胶布呀香港马来西亚出的什么这呀那呀的药水,他都带到殡仪馆烧了。妈妈,你还用得着吗?最好是用不,可又怕你用得着,所以都烧了给您了。

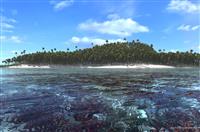

妈妈,您这次的脚糖尿病足溃疡是去年十二月下旬的事,那时他带母亲到他的农场看他的沙糖橘摘果子时的热闹场景,前年也去了,让母亲分享他的丰收喜悦,那一大片满树把枝条压弯的果子让母亲笑成了一朵花,她说她活了八十岁还没见过果子结得这样凶。去年四月母亲又截了肢,七月伤口才愈合完,十一月份左脚的外侧又开始疼痛了,十二月底溃疡。前年,也是一疼痛就送医院,一住就是一个多月,住院费花了三万多,还是烂得变了黑,又转了两个医院,花了八万多,最后只有截肢。这回又该怎么办呢?他想,那就按摩吧,把血液流动起来,带氧的血液过来了,那伤口不就可能愈合了吗?于是他每天给母亲按摩,一天两次,又用艾柱熏炙。这样一来,那皮肤变黑的左脚前半部分在他的手下光鲜起来了,他又托人从香港买来听说是收伤口消肿很好的药水,给母亲用药棉浸在伤口上。一个月两个月三个月,五个月过去了,伤口没有继续扩大,大拇指的伤口似乎有痊愈的希望,因脚气而烂的伤口从黄豆那么大变成芝麻那么大了。他想,为什么以前他要给母亲按摩时,医生总是反对呢?说是按摩会把皮肤弄破。如果还没溃疡时就按摩,那不是更能保得长一点时间了吗?他又想如果再借助医院的医生还有那些设备还有动辄一天几千上百的药物,恐怕母亲的脚有可能痊愈。再说母亲也应该去医院调理调理了,因为母亲的右腿从四月份就开始时不时地肿起来,反倒是有糖尿病足的左腿没肿,这又是怎么回事呢?于是他带母亲住进了他家旁边的那家医院。母亲的主治医生是个很漂亮的姑娘。她一看做的各项检查就大叫起来:你来的真是及时呀,如果再晚来一段时间,你妈妈就难办了。妈妈的各项指标都高得离谱,按医生的说法母亲应该是躺着住进医院的,再说母亲用的药也应该换了。哪就听她的吧,治呀打针呀,那右腿的肿消了,过几天又肿了,为什么呀?他问。美女医生说不是心脏有问题就是肾有问题。她也不知怎么办好,只能加强利尿,可这利尿的药,吃了几天后就没效果了,又会肿呀。那又怎么办呢?扩张血管的消炎的吊瓶一瓶接一瓶地打,还有补肾的补气的。他跟美女医生说凡对母亲的病有用的你就大胆用吧,钱不是问题。可美女说她也没有什么好办法。他明白,她说的是实话,这糖尿病足是世界性的难题,不是她长得漂亮就能征服得了的。他想不是调理调理吗?糖尿病足治不好,那就截掉它,趁着母亲的身体状况好,脚的伤口控制得好又没有发炎,先把那血液循环特别差的给它截了,母亲还有那么长的一段脚呀腿呀,就算是切萝卜吧,两年切一截也还能切个七八次也还有十几年,那时母亲也有九十多岁了。美女医生听他这一说笑了。她说行呀,你说怎么办就怎么办吧。这医生对他佩服得五体投地,不是别的,而是每天他给母亲所做的护理,就让她感动。她说一般从溃疡开始到变黑,也就是一两个月的时间,他居然维持了五个月伤口都没有渗出没有扩大也没有溃疡,真不容易。他做母亲的工作:妈妈,我们必须做一个选择,是脚重要还是生命重要呢?母亲说那当然是生命重要呀。对呀,没有生命,这脚也没有意义了。他说,战争年代有些腿部受伤的战士为什么要锯掉腿呢?你自己是医生,你懂的呀。母亲当然知道,知道那就截自己的烂脚吧。他说妈妈,你也不是每一次做这样的手术了。他说切掉半个脚掌还是可以自己走路的,你现在前脚掌不能落地,还不是一样?母亲同意了。美女医生为母亲写了会诊单。他左等右等,也不见骨科医生来会诊。他回家煮饭菜了,骨科医生来了。骨科医生找到妈妈,妈妈正在护士站边的长椅上唱歌。医生说要从膝盖下截掉,母亲把脸一沉,用手一比划自己的脖子说:那你干什么不从这里切呢?他来了,护士说你妈妈不同意截肢。他找医生要会诊书看,确实是这样。为什么呢?他问母亲,不是说得好好的同意截肢的吗?母亲还是拿手往自己的脖子一比划:从这里切嘛!

非得这样截吗?只是左脚左外侧尖溃疡呀。他又带母亲去门诊去看,门诊医生也是这样说的。他又直接找到骨科会诊的医生,医生说你妈妈不同意截肢。他说难道就非得截那么高吗?医生说截得少了,伤口很难愈合,到时又得再截,那又怎么办呢?他说会愈合的,母亲前年不是只切掉伤处不是都愈合得很好吗?医生不想跟他多说,他说如果你母亲同意他的方案就转过来。妈妈同意吗?就是妈妈同意他也不心甘呀,那么长一段好好的脚就这样一刀切了扔了,好几斤重呢。照这样切下去,又能经得起几次切呀?还说七八次呢!而这时,母亲肚子痛了,痛得很厉害,右腿又肿了,又是消化的又是消炎的,吊瓶又增加了不少,母亲的血管非常难打,护士叫苦不迭。母亲的精神也非常糟糕,心率也不对了。他想这院不能再住了,出院吧。美女医生和颜悦色地说:听你的,你说出院就给你开出院单子,她只能做到这样了。那就出院吧。母亲亲为什么会出现这种症状呢?他想,也许是湿热造成的吧。他记得二十几年前有篇报告文学说有一个老中医一瓶霍香正气水就解决了其他医生百治不愈的问题。难道母亲也可以吗?姑且为之吧,霍香正气水也不是什么很猛的药。于是一瓶霍香正气水下去了,再加半片地高辛,不到一个小时,母亲精神头就好了,肚子也不痛了,神了。这医院几百元的吊瓶打进去都不管事,他五毛钱就解决问题了,他感叹。怪那美女医生吗?真怨不起来,她是那么温文而雅,他叫开什么药就给什么药,她说你护理妈妈那么多年,经历了那么多的医生,你的治疗才最具针对性。他又能说什么呢?这姑娘做的跟其他医院的医生没有什么区别,态度又好。

七月份,母亲咳嗽咳得很厉害,又送到那家医院,这回看的是呼吸科,一检查,有点肺炎。母亲不去医院看病则矣,只要一去看,必然叫住院的,这十几年一直是这样的,那就住吧。再说他带母亲到社区医院打了针吃了药,那咳嗽还有那肿得象大象腿一样的右腿怎么也消不下去,似乎左腿也有点肿了,只是没有右腿肿得那么大。三哥说为什么有病的左腿不肿而无病的右腿肿呢?说明是血液有问题了,当然不是心脏的问题就是肾的问题。他想不管什么问题,先头痛医头吧。又住进了医院。一住进去,住院主治医生就不高兴了:怎么搞的,怎么住到这个科来呢?应该住内分泌科嘛,那点咳嗽那点肺炎对于老人一身的病算得了什么?他说五月份才从内分泌科出院呢,你不信可以查呀。那就住吧。那医生说将来这老人家走,肯定不会是因为呼吸问题。才住了六天,医生就叫他带母亲出院了。他说治得差不多了,回去调理吧,他这里全是传染的病,回去吧。也是,他这些天看见这个科住的病人从长长的导管里咳出血来,那样子看了非常可怕。还是逃吧。于是带着母亲又出院了。

母亲是出院了,可问题没有解决呀 ,伤脚一天不截掉,母亲的身体就时刻面临巨大的危险,本来就有六种病之多的母亲,她的生命就象是用一根丝悬着的一样,他太清楚母亲的脆弱了,这几年所有的医生都说他母亲随时都有死亡的可能。所以他时刻在家中备着两个氧气瓶,时刻都备着几万块钱的现金。糖尿病的并发症,母亲的内脏器官特别是心和肾随时都处在衰竭的边缘。而那脚,溃烂的脚却散发着毒素,会不会引起败血症?这是从小说中看来的。小说中医生总是对不愿意锯掉坏腿的战士说这话。可医生动辄就要从膝盖下切起,那母亲今后的生活质量就差了。他不服,记得有一则脑筋急转弯是这样的,当医生说你没救了的时候,你该怎么办呢?答案是换个医生看。那他带母亲去另一家医院看看别的医生怎么说罢。于是,他用轮椅推着妈妈到不远的另一家医院去看,那是一位主任医生。主任看了看,问母亲痛吗?母亲说不痛。他说之所以不痛是给他给母亲放了有镇痛作用马来西亚出的药水,按理说母亲应该痛的。主任看了看说:不痛又没有渗出,干什么要截肢呢?他说趁着母亲现在各项生命指征都比较好,先把后患给去掉不好吗?等溃疡了,溃疡面大了,那截掉的不更多了吗?再说身体不好,动手术风险不更大?主任医生笑了笑说,没有预先把还没烂到那个程度的伤口切掉的说法。他说那伤口肯定是没办法愈合了,他弄了将近八个月,完全失去了信心,到医院住院也从来没有治好过,为何不先截掉免留后患呢?主任医生说,你先回去好好护理,有情况了随时来就诊吧。他问医生如果要截肢从哪截呢?主任说就伤口上来一点比较好的那个部位截吧。他听了,心中一喜:果然换家医院换个医生就是不一样,那么下次就来这家医院吧。去年母亲截那半截左脚食指就是在这家医院做的手术,不过是另一个医生做的,他跟那位副主任医生还有冲突,他要求按内分泌科开的药给母亲发足药,而那位副主任医生却左躲右闪不肯开,说是医保有规定。他隔三岔五地追着他开药,结果是他们没给母亲吃利尿和护心的药,而导致母亲呼吸困难生命危险而抢救,一检查,胸腔积水。母亲出院后馬上又重新住进这家医院的心内科。骨科的道歉是他们不太懂内科,没照顾好你的妈妈。他没跟他们计较。

既然主任医生都这样说了,那就回家吧。八月份,母亲的身体没有什么变化,九月份,母亲到江边去坐,自己就很难站起来了,要人拉一把才能站起来,但还能自己走回家。糖尿病足那伤口似乎有扩大的趋势。这时在衡阳的大侄儿要结婚了,他想,孙子结婚,父亲去不了,母亲总应该去吧?祖母的祝福是很重要的,等参加完婚礼就住院。参加完婚礼了,送哪家医院呢?母亲的伤口明显扩大了,但身体没有什么异常。那就送到上次打算去的那家医院骨科找那主任做手术吧。于是去了,可医生说他们的手术室正在装修,没办法做手术。正在犹豫选择那家医院时,父亲去世了,享年八十九周岁,父亲的丧事办完了,馬上就把母亲送到另一家七十年代就久负盛名的医院去。那家医院离他的家较远,他不愿意,可哥哥说是母亲的治病重要还是你的方便重要?哥哥说你总是在离你自己家附近的医院看,看来看去总是那几个医生,干什么不走远一点呢?这可是省级医院呀。他想也对,可哥哥又哪里知道他的苦呀,母亲一住就是八九十天,每天跑三趟,开着个车跨山过海的,不说累,仅这路途上的风险就吓人,就别说风吹雨打了。这十几年来一直就是他们夫妻俩看护母亲,这两年妻子承受不了这许多的不公平,不干了,去年母亲住了九十多天,二哥帮了他一天,请了三天护理工,其他时间就他一个人扛,那三天护工的钱要三个哥哥分摊,一个哥哥还不肯出钱。他说到那家省级医院去住可以,但母亲的护理不能再象那十几年一样由他一个人扛了,四兄弟必须平均分摊,没时间的可以出钱。还有,这医药费也由四兄弟平分,也不能再象这十几年那样由他一人扛,他不是扛不起,而是这引起了很多的闲言碎语和矛盾,他无力再做圣人了。这四兄弟里,他的经济最宽松,那个将他军的哥哥怕他不愿再象以前那样看护母亲,怕他把钱一扔了事,就说必须先出力,实在没有时间了才能出钱,说这话时还有意看了他一眼。他笑了,心想他出钱出力照顾妈妈十几年了,还用得着针对他来这一句?

送母亲去医院时,住哪个科室呢?他的目的就是要给母亲做截肢手术,按理那就直接住骨科。可他感觉到母亲的脚肿,应该是心脏有问题,因为四年前母亲就在这家医院做了心脏搭桥,母亲每次一住就住在内分泌科,搞来搞去总是那几招。转科时又有很多的问题,再说心脏没调适到一定的承受能力,骨科又怎么会给妈妈做手术?那就住心内科吧。于是到心内科门诊去看,开了住院单住进去了,主治医生又叫了,怎么住我们科呀,应该到内分泌科的呀?心脏的问题可以用药物控制嘛。那怎么办?那就到内分泌科去吧。内分泌科会诊医生来了,说她们科现在没有床位,她来会诊也是一样的,她们随叫随到,那医生的态度好极了,给人很温暖的感觉。一会儿,骨科医生也来会诊了,因为他对医生说了他来心内科是想把心脏调好后去骨科做截肢手术。骨科医生说如果要做截肢手术得从膝盖下一点截,截多风险小,对走路还方便一些。骨科医生又说到心内科来住是对的,心脏调好了就到他们科去做手术。于是就在心内科住了下来,那是九月二十五号的事。

住下来了,母亲的精神好得很,又唱又说的,只是经常糊涂不知这是哪里。他告诉母亲这是她当医生时经常送病号来的那家那个时候广西最出名的医院。哦,母亲知道了,她说她的心脏搭桥手术就是在这里做的。邻床的病友是外地来的,一个工厂的老板娘,外地来的朋友来看她,说话扯着嗓子不管不顾的。母亲一语双关地说:赶墟呀,什么时候这里变成墟场了呀?有一个女人留下来陪那老板娘,整天说个不停,母亲说人家三个女人一条街,你们才两个女人呀!他每天早晚两次用轮椅推母亲去外面散步,护士一见就大叫:你不能推出去的呀,你母亲要绝对静卧,要出去必须经医生同意。他找医生说总不出去走走,到时出院了母亲都不知哪是哪了,脑子都闷坏,不出去走走,肌肉都萎缩了,以后怎么自理呢。医生同意了,但特别交待不要走远。一到外面,母亲就引吭高歌,看见抽烟的人,母亲就对人说抽烟是有害的;一见小孩,母亲就逗孩子玩,学猫叫。检查出来了,母亲胸腔积水。医生说不用抽,加强点利尿就消下去了。可过了几天,母亲呼吸困难了,那是晚上,馬上又做彩超,是胸腔积水太多。马上抽吧。他协助稳定母亲,那晚抽了五百CC的水,那水的颜色是淡红色的。他问怎么是红的呀,医生没有回答。第二天医生找他去,说他们的技术设备有限,让他转到水平更高的医院去。他诧异了,这是从来没有的事呀。他说你们这家医院水平还不高呀,省级医院啦?那又到哪家医院去呢?医生说医科大呀。他笑了,他说桂林人从来就没有想过去南宁,要去也是广州北京上海,怎么会是南宁?他想,恐怕这些医生是广西医科大出来的吧。那么老的老人,转到外地去,可行吗?或者就在桂林换家医院吧。哪家医院呢?桂林医学院?那时已经是十月一日,都放假了。他到各医院去看看,其他医院大都门可罗雀,只有医学院仍旧是人满为患,走廊上都住着病人。算了,不转了,都是平级的医院。医生又说看看能不能转到重症监护科去,又担心重症科不收,母亲没到那个程度。医生说母亲的病非常危险了,要他签字。他也习惯了,说,母亲哪次住院不发病危通知书呀,母亲的病危通知书都可以钉成一个本子了。医生也笑了。他回去跟妻子说了医生说母亲的病很重的话。妻子说你帮妈妈照张像吧,别到时候真到了那一步,家中连张最近的照片都没有。他说不是有中秋节去公园照的吗?但他还是拿了像机在重阳节那天给母亲照了几张像,他说:妈妈,今天是重阳节,给您照张像纪念纪念。母亲煞有介事地挺胸抬头,双手扶着病床的栏杆。看着母亲那慈祥的眼神,他心里想但愿用不着。邻床的那家女儿见他给母亲照像,用手机也给她的母亲照了几张。三号那天,三哥把他叫出去说,医生说他母亲恐怕走不远了,医生说根据他们的经验,胸液呈红色,不是肝癌就是肺癌的晚期,母亲恐怕出不了院了。他奇怪了,他天天都在,为什么医生就不跟他说却跟三哥说呢?他不信,他说医生总是这样危言耸听的。他哥说他已经打电话通知小姨来了。他没说什么,心中怪三哥多事,母亲哪次不是化险为夷呀,又不是第一次了。

母亲打针更困难了,那些护士这也打不进那也打不了,每天打针都要打三四次。这也不是第一次了,这些年来,母亲每次住院他都要反复跟护士说叫你们最优秀的老护士来打,母亲的血管特别难进针。这几年住院,只有今年七月在呼吸科住院时,那位护士打得好,总是一针见血,从不用打第二次,换个护士怎么都不行,打留置针母亲又动来动去,搞得也很狼狈。这次,母亲的两个手臂到处都是淤血,都肿了,她们打起了大血管,这十几年还是第一次。他的很担心,如果把那根血管也打坏了,母亲要抢救时,又到哪去找血管呀?那是救命血管呀。可护士们还是打那根血管,说其他的血管没法打了。他无语。医生说,母亲的腿肿是因为蛋白流失太多,要补蛋白,打蛋白,并交待吃饭要多给蛋白质给母亲吃,又很含糊地说有什么母亲喜欢吃的,多给母亲吃了。他说母亲吃多蛋白质血糖会很高的。行,那就多给母亲好吃的吧。他叫妻子从农场带自己养的老母鸡回来,两年以上的。第一天挂上了蛋白吊瓶,医生说那是完全自费的,四百多一瓶呢。他说钱不是问题,只要对母亲的病有好处,什么药都给她用。打了半瓶,吃饭时间了,他给母亲测血糖,居然到了十八个单位。他马上跟医生说恐怕不行吧,一打蛋白血糖就那么高。医生说不应该呀 ,那就下午或晚上接着打吧。他给母亲打了夷岛素,他从医院食堂给母亲要了鸡腿和鱼,母亲吃了两口就不吃了,没有胃口,血糖那么高,怎么会有胃口?第二天早上他从火车站把姨妈接来了,母亲看到妹妹,很高兴,但她的话里似乎透出了一点伤感,是她明白她自己的病不行了吗?母亲自言自语地说钢筋桥要完蛋了,钢筋桥要完蛋了。这是一部老电影的台词。母亲跟姨妈说呀,不断地说她的这十几年的命都是老四给的,如果不是老四她早就没有命了。他对母亲说不要这么说嘛,那都是你自己的命。母亲跟姨妈讲呀,不断地讲,她当年生老四时,医生说她怀的是葡萄胎,要她打掉清宫,她问葡萄胎的表现是怎样的,对照一看,没有呀,她干脆回老家衡阳去生产去了,医生还追出来说你会后悔的。你看当年的葡萄不是长得那么大了?母亲讲啊讲啊,一口气讲了十几二十遍。姨妈都听得骂笑不得。他让姨妈看护着,他回家把妻炖好的老母鸡拿来。母亲边喝着鸡汤边说好吃啊好吃。那天晚上该二哥来看护母亲了。晚上二哥打电话给他,要他第二天一大早到漓江边给母亲买点漓江鱼熬汤给母亲喝。第二天他熬了一锅浓浓的鱼汤,用鱼汤给母亲煮米粉。他带着姨妈来接二哥的班。二哥说母亲一晚上没睡,不断坐起来躺下去又坐起来,躺下去又坐起来,刚拉完尿一下又要拉了,可每次都只拉那么一点点。二哥说他以为守晚上可以轻松点,没想到更累。母亲怎么啦?医生说是胸腔积液太多了,肺打不开,喘不过气来。那就抽嘛。医生说她不敢抽了,才抽了不久,要过一段时间才能抽呢。没想到又积得那么多,涨得也太快了。那又怎么办呢?做血透?医生考虑去了。他开始喂母亲吃早餐了,那是一斤的新鲜鲫鱼熬的汤,很浓,很好喝,母亲说好鲜呀。他先让妈妈喝汤,然后一口一口地喂母亲吃米粉。差不多吃完那一小碗时,最后一口了,母亲含在嘴里就不吞咽了,怎么啦,妈妈?他叫妈妈,可母亲似乎听不见,只是含着,她双手抓着两边的护栏,闭着眼睛把头摇起圈来。他以为母亲摇一下就好了,没想到她就这么一直摇着,叫也不应喊也不听。叫医生来,医生也说不出所以来。过了一个小时,也不知何时嘴里的米粉没有了,赶紧给她吃药,可含在嘴里又不吞,还在那摇头恍脑。母亲怎么拉?他又去找医生,医生看了看说母亲还是有意识的。然后走了。可母亲一直这样,他又找了两次医生,告诉医生母亲一个上午都没有排尿,他和姨妈还有护士做了很多尝试,母亲都不拉,怎么办?他要求给母亲插尿管,医生说行呀。不排尿怎么行呢?母亲连吞咽都不会了,排尿也会出问题,那就赶紧插尿管呀,可怎么还不来动手呢?时间过去了一个多小时。他叫护士,护士说医生又没有下医嘱。医生说马上就开,你们先去插了再说。于是四五个护士拿了器具就到了病房,母亲还在那摇头。他跟母亲说:妈妈,护士来帮你插尿管了,你配合一点。母亲哪里还有意识呀。他又想起每次母亲插尿管时都是她昏迷被抢救的时候,每次抢救过来她清醒了,看见尿管总是说怎么啦,都插了尿管了,她才明白她从鬼门关前又走了一趟。这次也会是这样的,他心里笑着,对护士们说那就动手吧。几个护士把母亲搬倒脱的脱洗得洗,母亲大叫:你们都做什么呀,你们不要管我呀,你们这帮短命鬼。中气可足了。他连忙抓住母亲的手,对母亲说:妈妈,我们在帮助你呀,不是短命鬼,都是长命的好人呀。护士们都笑了,说很少见到你那么好脾气的人。他说那又有什么办法呢?这是自己的妈妈呀。终于尿管插好了,尿马上就下来了,满满的一大袋。母亲自己也长叹了一口气:好多的尿呀。这是下午的事了。这时神经科医生来了,看了看母亲的眼睛,又观察了一下,然后对他说,可能是排不出尿,身子肿了,小腹肿得象个皮球,大脑内部可能也肿了,压迫着脑神经了。他建议送重症病科,说完然后走了。重症病科的主任很快也来了,把他叫到办公室跟他谈。医生说重症监护科只是提供更好的护理和更好的抢救设施实行全封闭的一对一护理,但治病还是各个科室的医生来治疗,只是那儿的条件更好些。重症主任医生说,那儿的费用很高,每天的基本费用是五千,还不算药呀水呀治疗呀。也许到头来会是人财两空。又说转出来时,也可能哪一个科室都不接收,到哪时就更难办了。一席话,说得他进退两难,毕竟他不懂。那主任建议他不要动了,就在这里治疗算了。他觉得也可以,观察两天再说罢。重症科主任医生一走,心内科医生不干了,立刻把他又叫到办公室,态度非常坚决地说:不是跟你说好的转去重症病科的吗?怎么又不去了呢?那的条件要好得多,你们又不缺钱。他想了想,说考虑一下。这时做医生的二嫂来了,她说去重症病科,那的护理那的医生都比普通病房的要好得多,不是哪个医生都能去那出诊的。会不会转出来时没有科室接收?他提出他的顾虑。二嫂说能转出来,说明病好了嘛,怎么会没有科室接收呢?不接收不会找他们院长呀,再说还有专门协调医患关系的部门呀。送重症科,马上就送。二嫂这样一说那还有什么可说?他立刻签字,护士马上就联系,这边马上就准备。不到二十分钟,母亲就到了重症科。他们一堆人等在重症病科的外面,过了一会儿,里面的护士跑出来,说母亲完全不配合,让他们亲属进去一个人去安抚老人。那护士指着他说:就你去吧。当然是他去啦,母亲一直跟着他,而且护士也看出来他最有耐烦心,母亲也最信任他。可他去真有用吗?母亲完全不认识他了。他一进去,只见五六个护士围着母亲按的按拉的拉,正在脱母亲的衣服,而母亲在那儿大喊大叫:你们干什么呀,你们这帮短命鬼,你们吵我做什么呀?母亲那是手舞足蹈挥拳舞臂呀。他上去拉住母亲,他叫道:老母亲呀,这是在帮你治病,你要配合呀。母亲根本不理他,那些护士一拥而上就把母亲按倒在床上,母亲这时稍安静了一点,他协助护士们把母亲从原来的床上搬到新床去,他看了看脱光了大部分的母亲,母亲象个充气娃娃一样,全身都水肿了,人都圆了。天,怎么会那么严重?他看了母亲一眼,离开了病房。这个病房真大设备真多,护士也多,他看着都害怕,同时心也安了。他想在这样的条件下,母亲没有理由不化险为夷的。他也松了一口气:不用再叫人在医院守护了。这天是十月六号。母亲住院才十三天。可他真觉得累了。怪了,以前母亲一住就是八九十天,他都没有这种感觉。可想想也就明白了,以前母亲住院的医院都在他家旁边,那在他经常活动的范围之内,每天都是步行去守护母亲,他平时也经常在这一带散步,而这次每次都得开车来。虽然说四兄弟说好了轮流值班,可大哥就是送进来时来了一下就回湖南去了,他还是占了一半的多的守护时间。

母校进重症监护室这天白天没事,把一应物件都买齐交进去后,他们就各回各的家去了。住进重症病科,只有每天的十一半点钟到十二点允许探视,其他时间是不准探视的,这下轻松了。轻松了吗?晚上十二点半,电话来了,是二哥来的电话,叫他马上到医院去,重症科要求马上去,二哥说他累了就不去了。他二话没说带着自己的家人开车就往医院跑。母亲很严重,说是利尿的药用到了最大量了,还是处于无尿状态,只能是做血透。又说了一大堆自费呀钱的问题。做吧,不就是钱嘛,只要是对母亲好的都做,不考虑钱的问题。能这样说话吗?当然不能,签字就是了说那么多的废话干什么?母亲的事这十几年来一直是他签字的,虽然他是弟弟。

七号中午,刚吃完饭医院又来电话,说母亲病情发生变化,需要家属马上到。他马上打电话给二哥,自己一家人马上打车赶到医院:母亲正在抢救,心衰。经过一个小时的抢救,心率恢复,危险暂时解除!母亲哪次住院,除了今年这两次没有抢救外,哪次不经历抢救呢?他这样宽慰大家说。二嫂说这次跟以往可不一样,这次是在重症室里出现的危险!他对二哥说,真没有想到母亲的病情会发生这么大的变化,这次住院完全是针对那只糖尿病足而来的,却变成全身器官衰竭转入病危。怎么会这样?这院怎么会越住越糟糕,半点都没有扼制住病情,相反是越住越严重。他提出来一个怀疑,是不是过度治疗导致病情恶化。会是这样吗?

八号在探视间里透过窗子看母亲,母亲在不断地摇着头,腿也在动。嘴里含着管子,身上插满各种管子和电线。

母亲的病情怎么样了?医生来介绍了,还是那个有点女性化的医生,他说母亲的生命体征基本上稳定了,血压呼吸都好了,血透出了二千多毫升的水,但尿还是少……说了一大堆,他也记不住,也就是说这血透这治疗还是有效果的。他心中燃起了希望,似乎看到母亲又要回家了。

中午了,各回各的家吃饭。刚吃完了饭,碗都没有洗,电话来了,是医院来的,说母亲的病情发生了变化,出现了危险。需要他们马上来。这下不得了,他们四个人立刻打上车赶到医院重症科,接待他们的是一个三十来岁的女医生,她说话声音很大,很生硬,她说母亲的内脏器官坏了三个,一般来说坏一个只有一半的成活率,坏得越多成活的可能就越小。她说母亲几乎不可能出得去了。那些重要的亲戚应该叫来的就叫来吧,现在只是时间问题了。她说母亲的身体是一天比一天差,病一天比一天重。他问是每况愈下?医生说对,就是这个词。每况愈下。他说母亲从入院以来,那病是一天比一天严重,一点都没有好转过。那医生又说母亲的肾已经衰竭了,用了最大剂量的利尿药,还是无尿。所谓无尿并不是一点尿都没有,而是很少,比如一天才六十毫升那就是无尿了。天,怎么会?看着母亲口插着呼吸管子躺在玻璃那边的病床上,他内心充满了悲伤。他还想着母亲出院后怎么服侍她,他还想着叫医院把母亲那条糖尿病足就着这次把它给截了。这一切都成了空想了,不可能了。他叫儿子好好看看奶奶,恐怕以后再也看不到了。说这话时他几欲大哭。他对儿子说母亲多个器官衰竭,也可以说是油尽灯枯,算寿终正寝吧。

母亲要死了,那床边血透还做不做呢?如果不做,母亲马上就完了。做,也是往里扔钱,只是拖时间罢了。医生问还做不做呢?老大不吭声,姨妈看着他,三哥哼哧嘟嘟呐呐地说了一大堆的什么话他没有听清楚,他把脸转过一边,医生举了举手中的签字纸,他接过来拿起笔就签起上了自己的名字,那医生问:这字一直都是他一个人签的吗?三哥说是的。

九号,妈妈完了,妈妈完了!今天上午十一点半去重症科去看母亲,特别是他和三哥一起进到里面在床前看母亲,他抚摸着妈妈的头,握着妈妈的手,看着妈妈的双眼老是往上往上不断地看时,他知道妈妈完了,妈妈没救了,妈妈就要死了!他真想放声大哭,他妻子的六哥将死之时是这样的,听大哥说父亲将死时也是这样的,妈妈完了,妈妈没救了。妈妈不断地摇着头,挣扎着,医生说妈妈是无意识地挣扎。他问妈妈痛苦吗?医生说她已经没有感觉了,当然,下意识里她也是会感到难过的,要不她怎么会老在动老在摇头呢?妈,亲爱的妈妈,你在受苦吗你难过吗?他抚摸着妈妈的额头,就象前几天前那样帮妈妈梳理着头发,妈妈平静了,也只是平静了一下,过一会儿她又挣扎,她抬起脸,似乎要说话,可她的嘴里塞满了管子。他不断地用手在她眼前晃动,希望妈妈能看着他的手。三哥在不断地呼唤着妈妈,三哥说;我和老四来看你了,老大老二还有你的妹妹,我们每天都来看你的。三哥握着妈妈的手,掐妈的虎口,但妈妈没有感觉。他也去握妈妈的手,妈妈的手肿起来了。他想起那天妈妈最后还清醒时抓着他的手,他也握着妈妈的手,他现在才想到那时妈妈是想叫他把她拉回来呀,带她出院呀。他一直拉着妈妈的手,他感觉得到妈妈的意思,他也想而且他一直也在想尽各种办法来挽救妈妈呀。他多想把妈妈带回家,他还想着把妈妈推到漓江边让她看江上来往的船只,看世界的人们在漓江上往来。可他能做的只是把妈妈交给医生,交给护士,让他们往她身上注射各种药水,让他们从她身上抽取她的血液,让他们捆住她的手脚,天,这就是叫做治疗吗?护士叫他们出去了,他茫然地跟妈妈讲:妈妈,再见了。他心中想还能再见得着吗?

出重症室前,一位护士说是七号床的家属吧,医生说了不管你们做还是不做血透你们都得签个字。他走过去,他想了一想,还是做吧,不管怎么样,再做一次吧,给妈妈一次机会吧。他看了三哥一眼,三哥也同意做。是的,再给母亲一次机会吧。如果不做,母亲就一点机会都没有了。

在此之前,他们在窗外看时,看到母亲在不断地挣扎:摇头,踢脚,那头在不断地摇呀,他内心就象在煎熬一样,他想象着母亲在痛苦着,他想象着母亲在忍受着磨难。那一刻,他想放弃了,他不想让母亲再经受痛苦了。他不禁想到了老二夫妻的话来:还有必要再这样做吗?他跟哥哥们说他跟姨妈说再给妈妈一次机会,再做一次血透。姨妈在抹眼泪,老大低头不作声,老三做难过相。医生说做血透,也不过是延续几天罢了,做时血压直往下掉,很危险;不做全身水肿毒素排不出去。言下之意是什么呢?

十号,这天上午他带着姨妈还有头天晚上从上海飞来的表哥到江边到杉湖去走走,才走到阳桥,医院电话来了,说你们马上到医院来,老人不行了 ,马上!他们从桥下急忙往桥上走,那要绕过花坛,天,那路怎么那么远啊。平时不是一下就能到的吗?他带着家人走啊走啊,走了好久才走到路边,拦下一辆的士直奔医院。一路上他打电话给哥哥,叫他们馬上赶到医院,母亲不行了。医生见他们来了,说,老人不行了,去跟老人告个别吧。他和姨妈表哥进去看,母亲瞪着眼睛直往上吊,呼吸很急促,已经不再象头一天那样挣扎了。姨妈看了眼泪直流。过了一会儿医生过来说,就这个把小时了,你们儿子们进去做最后的告别吧。他和三哥又进去了。他心里直喊妈妈,妈妈。可他能做什么呢?他抚摸着妈妈的头发,他把妈妈凌乱的头发用手指梳着,想着他这段时间帮母亲梳头,洗澡,他又握着母亲那肿胀的手。母亲的呼吸微弱。医生问他:还做临终抢救吗?他心里象打翻了五味瓶。还抢救吗?三哥看着他,他闭着眼,努力不让泪水流下来。他想,这抢救还有意义吗?医生叫他们出去了。临出门前,医生又问:还做临终抢救吗?不管做不做你们都得签字呀。他长长地叹了一口气,看了看天顶说:不要折腾我妈妈了,让她老人家走好了,走好了。他接过递上来的笔迅速地签上了字。医生说你们也尽力了,血透也做了三次,该做的都做了,就让老人好好的走吧。

妈妈,亲爱的妈妈,一个小时后您就走了。当您的遗体从另一个門推出来时,他们都没有看见,可他却感觉到了那边那张病床上青布盖着的就是他的妈妈。他赶紧跑过去,到了跟前就感觉到了一种亲近,掀开布看了一眼没错是他的妈妈,妈妈的手露了出来,他握着妈妈的手,他一直把妈妈送到太平间,他又跑到病房里打了一盆热水,他要最后帮妈妈擦身。他先帮妈妈洗脸,把头发用湿毛巾往后抹,然后洗妈妈的脖子,再把妈妈的头放在他的肩上,洗她的左肩,还有那干扁乳房。他想,妈妈,我不就是喝着这对乳房长大的吗?他一点一点地帮母亲擦着身子,抱着妈妈,心里直流泪,这具身体,他不是这具身子孕育的吗?他在心里喊呀,妈妈,亲爱的妈妈,儿子最后一次帮你老人家洗澡了,儿子无能,儿子没能拉住你,儿子我留不住您啊。

殡仪馆的车很快就到了,点着香烧着纸钱放着鞭炮,他跟姨妈哥哥们目送着远去的灵车,他心里痛哭呀:妈妈,这就是把您送到医院来的结果吗?这哪里是在救您啊,分明是把您往鬼门关里送呀。是啊,他这个做儿子的,就这样把一个能唱能笑能闹的母亲送进医院,然后让医生们把母亲变成一具冰冷的尸体,然后他再叫人把母亲运到殡仪馆去,过几天他还要眼睁睁地看着母亲被推进焚化炉,还要捧着妈妈的骨灰,把妈妈的骨灰撒在漓江边。天啊,这是儿子应该做的事吗?痛心疾首啊,可这事儿子不做谁来做呢?这就叫做养老送终吗?天啊!

他含着热泪给妈妈写了一篇掉词,在母亲遗体告别仪式那天,他满怀着对母亲的感恩之情放声动情地朗诵道:

“2014年10月10日12点30分,一个平凡而又伟大的女性的心脏停止了跳动,享年82岁。说平凡,她不过是成万上亿中的一名普通中国女子,说她伟大,没有她就没有我们这些儿孙就没有这些家庭没有她所做的那些闪烁着鲜明个性事情,要知道这世界就是由这些普通人所做的普通事所构成的。

我们的妈妈原名叫邹桂英,她于1932年出生在湖南省衡阳市衡阳县洪市区桐子乡桐子坪街那么一个十分落后偏僻的湘西小山村里一个兄弟姐妹众多的家庭里。她是一个性格刚强追求光明追求新生活的新女性,在那个贫穷落后而动荡不安灾难深重的年代里,日本鬼子三次进村,她都机智逃脱了;在那兵灾匪患频仍的时代,她跟随着父母在灾难中求生存。家中儿女众多,负债累累。外婆铺开了庞大的发家计划:开杂货铺打银货开织袜作坊兼做小旅馆,还养猪种田,沉重的工作分摊在众儿女身上,在繁重的劳动之余,她向往着读书,她渴望着有朝一日做一个医生,有能力解除民众的疾苦。但那个年代,女孩子读书是很难有机会的,倔强的她自己拿着小板凳跑到村里的新式学校去听课,每天干完外婆布置完的工作,就去学校去做编外学生,为了赶在下课之前去听课,饭都不吃就往学校跑,肚子饿,顺手摘田边的青豆充饥。弟弟写作业时她才有机会就着那盏小油灯写那老师不会帮她批改的作业,因为她是不是在编的学生。弟弟做完了作业她就得干活,不管她的作业做完没有。妈妈就这样断断续续地读了几年小学。小学没有读完的她想考中学。没有小学毕业证书,她就拿着弟弟的证去报考,在那个一百个人里只有一个初中生的年代,她考上了衡阳市第二中学,从此她就用上了她弟弟的名字和年龄,叫做了邹学襄。

妈妈是一个非常要强而独立的新女性,她不甘心做一个家庭妇女平庸地过一辈子。她生孩子才九天就去报考了贵阳医士学校,孩子没满三个月就带着孩子孤身一人历尽千辛万苦到贵阳求学。三年后她终于完成了自己的心愿,成为了一名能解除民众疾苦的医生。

母亲为人热情善良,是一个热心肠的人,在那个缺医少药的年代,她忠于职守,认真工作,热心为大众服务,在贵州的都匀,在广西的玉林,在桂林的西二塘,她为患者分忧解难:在工厂里能看到她身背喷雾器在清除疾病隐患,为全厂职工家属熬制草药汤喝来预防流行病,工厂里的医务室能看到她的身影半夜三更还在忙碌;在周边的村落民宅能看到她纤弱的身躯背着药箱,水塘边,田埂上,松树林里都经常能看到她的身影在荒郊野径疾行。被病人随叫随到的她,在上个世纪七十年代的桂林西二塘,邹医生的名字谁人不知那个不晓?连母亲哄夜哭的孩子只要一说邹医生来了,孩子就不敢哭了。她救治过的病人,她接生过的孩子,她护送过的病人,谁不对她的热心肠留下深刻的印象?她多次被单位评为先进工作者,二塘的老居民对她那是有口皆碑,赞不绝口,那时,只要是邹医生托办的事,很少有被拒绝的。

做为母亲,她象母鸡一样护卫教育着自己的孩子,她养育的四个儿子,在上世纪八十年代初,两个考上了大学,一个考上了大专,另一个考入了税务局。那时的高考百里挑一呀,她成了做母亲的榜样育儿的模范;作为奶奶,她抱着刚出生不久少奶吃的孙子四处讨奶喝,为这个孩子优秀的体质打下了良好的基础……

呜呼,邹学襄啊,我们的好妈妈,您虽然走了,但你鲜明的个性,灿烂的事迹,光辉的一生,将激励着我们不断地追求真善美的人生!”

这就叫做盖棺定论吗?妈妈,你同意儿子这样给您做的这篇悼词吗?呜呼哀哉啊!