——中美城市化历史进程的比较研究

城镇化和大都市化,是当前中美两国在城市化道路上的不同路径,是两国在不同国情的基础上城市化进程的不同选择,各具特色。美国是典型的市场化国家,市场机制在城市化过程中发挥了主导作用,城市的兴衰嬗变与城市的市场竞争力密切相关。美国城市化进程随着经济社会的发展顺序推进,由工业时代的传统城市化走向后工业化时代的新城市化和大都市化。中国的城市化道路则深受政府政策的调控和影响,表现为中国特色的城镇化,在城市的地位、土地利用、劳动力流动等决定城镇化进程的诸多要素方面,中央政府均发挥了决定性的作用。中国城镇化的发展阶段带有明显的地区差别,呈现出与地区经济社会发展不同水平相应的多样性特征。

市场机制或政府政策对于城市化进程的主导作用并非绝对,而是各有侧重,同时受到两国自然、社会环境和经济、行政体制的影响。两国城市化在地理空间、土地利用和社会特征等方面既有相似之处,也存在差异,这种比较有利于我们当前对中国特色新型城镇化道路进行探索。

城市化的空间特征

城市化的空间特征展现了城市的地理分布,以及不同规模城市的布局和城市之间联系的紧凑程度,也体现了城市化对于土地资源的利用状态。

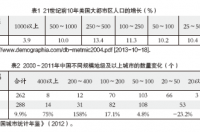

美国的城市化人口在1920年就超过了50%,工业城市大体完成了对劳动力的聚集过程;之后,美国进入了大都市化发展阶段,城市人口的增长和地域的扩张主要发生在大都市区的范围之内,①及至1940年,全国接近一半的人口生活在大都市地区,基本上完成了大都市化的入门阶段。2000~2009年,全国5万人以上的大都市区人口增长基本都在10%以上(见表1),而非大都市区人口增长仅为2.6%。到2010年,美国83.7%的人口生活在全国366个大都市地区,大都市区人口的增长速度至少是全国增长速度的2倍。

美国大都市化的发展趋势是大型大都市区的优先增长。1990年,人口百万以上的大型大都市区人口占全国总人口的比例超过一半,达53.4%,美国成为以大型大都市区为主的国家;2000年,500万人口以上的大都市区人口占全国总人口的近20%,东北部和中西部两个大都市连绵带,人口占全国总人口的比例则高达31.5%。这种趋势在21世纪前10年得以延续,2010年,纽约和洛杉矶两个大都市区的人口各占全国总人口的6.1%和4.2%,美国大约每10个人当中,就有1人居住在这两个大都市地区。大型大都市区对各州人口的聚集效应更为明显,特别是在南部人口增长较快的州。2010年,亚特兰大大都市区人口占佐治亚州总人口的一半以上,达54.4%,过去10年全州新增人口的68%居住在亚特兰大;在人口大州得克萨斯,休斯顿和达拉斯-沃思堡两个大都市区的人口占全州总人口的49%,过去10年新增人口占全州新增人口的56.9%。②

中国的城镇化速度以改革开放为时间节点,前后差距明显。1949~1978年间,我国城镇化率从10.6%上升至17.9%,30年间仅增长了7.3个百分点;改革开放以后,城镇化取得了快速进展,到1990年增长到26.44%。世界城市化规律表明,城市化水平达到30%左右时,城市化进程将进入快速发展阶段。20世纪90年代开始,我国进入建设社会主义市场经济的新阶段,城镇化再次提速,到2011年末,城镇化率达到51.27%,迈过现代城市化国家的门槛。

2011年,我国共有地级及以上城市288个,市辖区人口总数39815万人,占全国总人口的29.5%;市辖区面积64.3万平方公里,占全国总面积的6.7%,城市平均人口密度为619.2人∕平方公里;超过400万人口的城市人口约10340万人,占全部市辖区人口的约1∕4强。从不同规模地级及以上城市的数量增减中可以看出,在2000~2011年间,我国200万人以上的城市数量增加比例较高,表明我国城镇化人口也出现了向大城市集中的趋势(见表2)。

在城市人口向大城市和大都市区集中的过程中,中美两国城市化在地理空间上也表现出了各自的特征。一方面,美国的大都市化对人口与经济的聚集特征明显。2004年,美国244个大都市区,占国土面积的26%,人口在全国总人口中的比例达83%,创造了全美就业岗位的85%和全美GDP的86%,人口、就业和经济总量之间的比例较为均衡。③有学者预测,在2005~2040年间,美国新增人口的70.3%、新增住房的71.1%和新增就业的68.8%,都将会集中在美国最大的10个大都市连绵带。④中国的城镇化对人口的聚集特征同样明显,省地两级城市市辖区的面积仅占国土面积的6.7%,集中的户籍人口近30%,而对经济活动的聚集程度更高。2007年,长三角、珠三角、京津唐、辽中南、山东半岛和海峡西岸等6大城市连绵区,占国土面积的12.38%,集中了全国22%的人口,GDP占全国的比重却高达50%,⑤这既表明了6大区域在经济上的重要性,也提示了我国城镇化的区域差异较为显著;既说明经济发达地区未能集中相应的城镇化人口,也说明中西部城市化地区的经济发展跟不上人口城镇化的步伐。

另一方面,美国的人口聚集特征从全国范围看,是向大型大都市区集中,而在大都市区内部,则呈现出大分散、小集中的特点,即人口并非过度集中在中心城市,而是散布于整个大都市地区的中小城市。大都市化以来,大都市区内的人口分布趋势是中心城市人口下降,而郊区人口持续增长,至2000年,郊区人口比例达到一半(参见图1)。比如,作为美国最大的大都市区,纽约大都市区人口虽然达到近2100万人,但却是分布在横跨纽约、新泽西和康涅狄格三州的广大城市地区,人口密度每平方公里为1800人。中国城市地区人口的聚集特征为大集中、小分散,即多集中在市辖区,外围人口相对分散。从常住人口看,2011年末,30个城市人口超过800万,13个城市人口超过1000万。我国最大的城市上海,人口总数约2176万,比纽约大都市区稍多,但密度达到每平方公里6200人,是纽约大都市区的近3.5倍。⑥与美国城市化人口分散于整个大都市不同,我国的城镇化人口多集中在中心城市。受到户籍制度等因素的制约,我国城镇化地区还未形成以统一的劳动力市场为依托的大都市区,城市人口无法有效向市辖区以外的周边地区扩散。

土地资源利用的分散化

中美两国城市化对于土地资源的利用,共同之处是分散性,集约化程度不高。在中国,城镇化地区的人口是往中心城市集中,分散不够,使中心城市人口密度过高;同时,从全国的情况来看,城镇化人口整体上又呈现出一定的分散性,不够集中,没有往自然条件和经济条件较好的地区集中,东部沿海经济发达的6大城市连绵区,人口仅占全国总人口的22%,就说明了这种分散性。与我国相比,美国2000年人口最多的6个大都市连绵带,人口占全国总人口的比例高达55.1%。

城镇化人口在全国区域间的分散性必然导致土地资源利用的分散和浪费。我国的城、镇是不同的概念,2011年末,我国有城市(县级及以上)657个,建制镇19683个。在城镇化总人口中,人口密度较高的城市(市辖区)与密度较低的建制镇的百分比分别为57.6和42.4,建制镇人口较少,但建制镇建设用地的增长却多于城市。1997~2005年,城市建设用地新增442.9万亩(2900平方公里),建制镇建设用地新增479.9万亩,多于城市。另外,还有农村的建设用地,新增808.5万亩,几近前两者之和。20世纪90年代以来,我国土地城镇化的速度远快于人口城镇化的速度。1990~2011年,我国城镇化人口增加了2.33倍,而城市建成区面积扩大了3.32倍。这还是常住人口的统计口径,若按户籍人口计算,差距更大。城市新增面积主要来自于对耕地的占用,1990~2000年,53.4%来自耕地,为770万亩;2000~2010年,68.7%来自耕地,达1900万亩,20年合计新占耕地2670万亩。⑦

我国城镇化对土地资源的占用,还表现在各类开发区的规划和建设上。到2006年底,我国除222个各类国家级开发区外,还有1346个省级开发区,数量和占地面积以后者为主,面积达7629平方公里。在分布上,全国约42%的县级行政区和近90%的地级行政区拥有省级开发区,体现了空间平衡原则,开发区在全国各地可谓遍地开花;在区域分布上,东部占省级开发区总数的49%,中部占33%,西部占18%,中西部比例超过一半。众多开发区占用了大量土地,但开发区内主导产业分散,趋同性高,缺乏核心竞争力,经济聚合程度低。⑧以开发区形式出现的土地城镇化,对土地的利用效率和经济产出并不高,在征地过程中还产生了大量的失地农民或“城镇化人口”,强化了土地和人口城镇化在全国范围内的分散性。

美国的大都市化对土地资源的浪费和自然环境的破坏,与中国有着相似性。在大都市区内,郊区人口的低密度扩散被形象地称为“蔓延”(Sprawl)。美国学界一般认为,假如土地以快于人口增长的速度被消费,那么一个大都市区便具有“蔓延”的特征。长期以来,由于美国人口较少,可利用的平原面积较大,自然承载能力强,这种土地利用方式虽然受到了广泛的批评,却是美国大都市化的主要形态。在20世纪中期以后大都市化的快速进展时期,城市地区土地占用的增速明显快于人口的增长,90年代之后才有所放缓(参见表3)。

美国郊区的蔓延与大都市区土地利用的扩张,也带有明显的地区差别。在郊区化进展最快的1960年至1990年间,人口密度下降最多的前10个大都市区中,有9个位于东北部和中西部的传统工业化地区。在这些大都市区,人口增长缓慢甚至减少,但大都市区面积仍然增速明显,最典型的是圣路易斯,30年间人口增长仅16.7%,面积却大幅增加125.4%,两者百分点相差6.5倍。尽管如此,这两大地区仍然是美国城市化人口最多的地区。而人口密度上升的大都市区全美只有8个,全部位于西海岸和南部的阳光带。特别是南部州,成为美国城市化人口快速增长的新兴地区,如得克萨斯州的达拉斯-沃思堡大都市区,在此期间面积扩张了56.8%,而人口则增长了122.9%。⑨城市地区的扩张同样也侵占了美国的耕地,在20世纪的后40年,美国每10年的农田损失率分别为6.2%、5.8%、5%和2.7%,高度城市化地区尤其严重,比如新泽西州,20世纪60年代该州农田损失率竟然高达27.4%。

尽管美国土地利用中存在着蔓延现象,但这种现象主要是大都市区内部郊区的蔓延,并没有改变美国城市化人口主要集中在大都市地区的现实。相比而言,我国的土地城镇化分布较散,东、中、西部普遍存在,在人口承载能力较差的西部地区和中东部的生态保护地区和农村地区,也表现出了分散化的特点。

城市化进程中的社会排斥

中美两国在城市化进程中面临的共同社会问题是社会排斥,即城市部分居民因其特定的社会身份,经济社会权利受到损害。在美国,主要是城市政府利用排斥性的土地分区规划(Zoning)和住房建设标准,在住房市场上形成了针对少数族裔(主要是非洲裔和西班牙裔)和贫困家庭的社会排斥,进而使这些居民以及所在社区在教育、就业、医疗以及社区基础设施和治安等方面受到不平等待遇,被称为“居住隔离”。

在以郊区化为重要内容的大都市化过程中,居住隔离成为美国城市化的关键社会特征,它的内涵包括四个方面:第一,在社区之间、特别是在中心城市和郊区之间,存在着严重的居住分离现象;第二,这种居住分离以种族为分隔线,带有明显的种族隔离性质;第三,居住隔离源于住房市场上的种族歧视;第四,居住隔离与贫困密切相关,因而也带有经济隔离的性质。美国学者邓顿(Nancy Denton)以“隔离指数”来观察不同少数族裔人口的隔离程度。她发现,在20世纪末期,黑人的隔离程度平均比亚裔人口高出65%,比西班牙裔人口高出35%。因此,居住隔离主要是存在于黑人与白人间的隔离。⑩

居住隔离的程度在大都市区的中心城市尤其严重。在巴尔的摩、芝加哥、克利夫兰、底特律、密尔沃基、费城、加利、洛杉矶、纽瓦克、圣路易斯等10个大都市区,相应的10个中心城市中居住的黑人占美国城市黑人总数的29%,占美国全部黑人人口的23%。这些黑人人口主要集中在少数几个人口密集的单一种族社区,这些居住区都位于城市的中心,彼此相邻,聚集成块。这样的空间布局使黑人被严格限制在围绕城市中心形成的一小块地区内,并导致了诸多严重的社会问题。11 20世纪70年代之后,随着经济条件的改善和社会地位的提高,有少数黑人中产阶级家庭开始进入白人郊区,但是对于减轻居住隔离的程度作用很小。而且,这些黑人家庭大多也是选择黑人已经占有相当比例的郊区社区,很难进入白人占绝对优势的郊区。在全国50个最大的大都市区郊区中,黑人与白人之间种族隔离的指数仍然高达70以上。黑人集中于中心城市的状况至今尚未得到缓解。根据美国人口普查局2010年的最新普查数据,2010年,在全美20个最大的大都市区中,有15个大都市区的居住在首要中心城市的非西班牙裔黑人人口的比例,相当于同一城市中非西班牙裔白人、西班牙裔和其他种族的人口比例之和;在纽约、芝加哥、费城、底特律、巴尔的摩和圣地亚哥等大都市区,黑人人口中有一半以上居住在相应的中心城市,纽约的比例最高,达到61%。12

随着制造业的工作机会不断由中心城市及其周围外迁,排斥性分区增加了居住在工作地点之外的就业者的工作和生活成本,限制了贫困和少数族裔人口的流动,减少了他们提高自己社会地位的机会。更为重要的是,这些家庭的孩子也被隔离在破旧不堪的中心城市学校,由于白人家庭的“逃离”,学校不仅变得更加隔离,也变得更为贫困,特别是在全国最大的20个大都市区,高度贫困的少数族裔学校都集中在中心城市和陈旧的卫星城镇。

在我国,城市中的流动人口(本文主要是指农业户籍人口,即农民工)因户籍限制,无法得到与本地市民同等的公共服务,在住房、就业、医疗、子女入学等多方面受到歧视,这已经是新型城镇化必须解决的重大现实问题。自1984年开始允许农民进城务工经商起,至今近30年。2011年,全部城镇化人口6.9亿,城镇化率达51.3%,其中包括了规模达1.59亿在城市工作半年以上、户籍在农村的农民工及随迁人口,占全部城镇化人口的23%。除去这部分并未真正融入城镇的“半城镇居民”,按户籍计算的城镇化率只有35%左右,远低于世界银行统计的中等收入国家平均48.5%的水平。13

根据第六次全国人口普查数据,2010年流动人口数量居全国首位的广东省,流动人口达3128万人,占广东省常住人口的30%,占全国流动人口的12%;作为流动人口主体的农民工,人数达2661万人。广东省是全国经济最发达的省份之一,虽然近年来也尝试着对户籍制度进行了一些改革,但成效并不明显,还存在不少问题。而且,在实践当中,实施户籍制度改革,也并不意味着城乡户籍居民的公共服务和福利差别的消失,社会福利制度的改革仍然严重滞后于户籍制度的改革。14同美国的居住隔离主要集中于主要大都市地区的中心城市一样,中国的流动人口在经济、社会、政治参与和文化生活领域中因身份所受到的社会排斥,在人口集中的大城市远比在小城镇要显著得多。进入21世纪以来,虽然“农民工新政”的实施和“刘易斯拐点”的临近迹象,使有些城市非户籍人口的社会福利有所改善,但这些改善更多地见于非农业户籍的流动人口群体。15清华大学2013年10月发布的有关中国城镇化的调查数据也得出了类似的结论。调查显示,中国社会当前出现的强流动特征,不仅表现为农民工的流动,城镇社会内部的流动率同样很高;农业户籍人口的流动率为21%,非农户籍人口的流动率则达到了23.7%。现有的针对农民工的流动政策并没有真正落到这个群体,而是被流动中的非农人口群体所享受。

另外,许多本地农民在土地城镇化过程中,被人为转变身份,成为失地农民和“就业无岗、社保无门、衣食无着”(或称无地、无业、无保障)的“三无”人员。有研究认为,在最近10年,全国至少产生了5000万失地农民,其中很大一部分失地农民属于被迫型市民化。16失地农民在社会政策、社会保障体制、劳动力市场就业和社会关系网络等方面均受到了排斥;其中,中西部地区的失地农民因土地补偿标准低,社会保障的空白以及“农民工”的身份地位,所感受到的社会排斥程度远高于东部经济发达地区的失地农民,是一种绝对的社会排斥。17上述两类已经纳入我国城镇化统计口径的人口,数量超过2亿人,保障这个庞大人群平等的经济社会权利,是我国当前以人为本的新型城镇化面临的最大课题,也是寄望于城镇化拉动内需以带动经济增长的政策所必须面对的问题。

市场与政府:对中美城市化道路差异的思考

从城市化演进的历史进程来看,无论是市场机制,还是政府政策,对于一个国家城市化进程的推动,都必须落实到城市这个地方主体;同时,城市对于人口和产业的吸引,也都必须借由市场机制或政府政策才能得以实现。市场机制和政府政策能够各自在多大程度上作用于城市,除城市独特的自然区位和资源禀赋外,主要取决于两个方面的外在条件:一方面,要看城市在国家结构中的法律地位和行政地位如何;另一方面,要看土地、资金和劳动力等决定城市发展的生产要素资源在多大程度上由市场来配置。城市在一个国家的法律地位相对独立性越强、行政上的自主性越高,则受市场机制作用的可能性就越大;反之,则受政府体制的约束和政策调控的影响越强。同时,城市自主拥有和可利用的生产要素资源越多,则市场机制运行的空间会越大;反之,受到政府政策调控影响的程度就越深。

美国是联邦制国家,联邦宪法只负责联邦与州的权力划分,不涉及地方事务,中央政府与城市之间没有直接的法律和行政关系。作为地方主体,美国城市通过州宪法的直接授权、或者通过州议会颁发的城市章程的规定依法享有自治地位。目前,美国共有48个州授予城市自治权,这些自治权力的范围虽然因州而异,但一般都包含了政府的形式与组成、行政与人事管理、财政金融、土地利用规划等政府管理的核心内容,使城市在不违背联邦和州的宪法性法律的前提下,得以独立行事。在行政关系上,州政府一般通过议会立法,要求城市地方政府为完成全州性事务履行职责,无权干涉城市自身的内部事务。横向维度上,美国城市无论大小强弱,在法律地位上都是平等的,行政上也没有上下隶属关系,在大都市地区形成了地方政治和行政权力的碎片化格局,每个城市在城市化进程中都是独立的权力主体,容易为吸引市场资源而形成竞争态势。联邦和州的政府不对城市间的市场竞争进行干预,只是在一定程度上为竞争失败者提供社会援助。另外,美国的公民社会比较发达,对城市的经济社会需求反应迅速,进而围绕这些需求形成广泛的政治参与,为市场机制介入城市发展提供了多样化的渠道。

在城市化的资源要素上,首先,美国的土地制度以私人所有为主,同时受到城市政府土地利用规划的约束。在城市建成区内,分区规划对土地的开发与再利用形成有力的规制;但在城市范围之外,特别是在广袤的郊区,土地的开发与利用则受市场机制的支配。在大多数州,区域规划多出于专业组织或者地方政府间的合作协议,对于私人土地市场的支配地位影响很小,而这种支配地位正是美国郊区蔓延和大量中小城市在大都市区内分散化布局的根本原因。

其次,美国城市建设与发展所需资金对于市场的依赖程度也比较高。除市场主体提供的竞争性服务之外,地方政府提供公共服务所需资金,主要有两个来源:一是财产税,二是公共债务。2011年,美国地方政府税收收入占一般性财政收入的63.9%,其中,财产税是地方税收的主体,占税收收入的74.2%;同年,地方财政总收入为16694.4亿美元,地方公共债务总额则达到了17749.4亿美元,高出前者6.3%,基本上都是长期债务,占98.3%。18财产税主要由当年房地产的市场价值决定,房地产价值越高,地方税收就越多。税收结构为郊区城市对黑人贫困家庭的排斥提供了一个重要的解释。而长期债务中的主体(收入公债,约占七成左右)主要用于收费性的大型基础设施的建设和维护,一个城市人口多,经济社会活跃,基础设施的利用率高,是偿还这类债务的保证,因此,是否能够在债券市场顺利发行长期债券,反映了城市的市场竞争地位。

最后,美国的城市人口具有很强的流动性,而且对于多数居民而言,这种流动性并不会损及经济社会福利和政治权利,因此,人口的自由流动为城市之间的竞争提供了一个全国统一的劳动力市场。全国人口向大都市地区的集中,正是市场机制对于劳动力资源进行配置的结果。公共选择理论的“用脚投票”,虽然只是一个理论假设,却体现了许多美国人自主选择工作和居住地点的流动偏好,特别是向郊区中小城市的流动。人口流动的目的,无论是工作还是居住,都会给地方政府带来税收,对城市化的激励十分明显。

中国是典型的单一制国家,城和镇分属国家结构中地方的不同层级,城镇化进程主要受到中央政府的法律约束和政策调控。从政府政策的角度看,中国的城和镇是分开的,城镇化对于城和镇具有不同的含义。在官方正式的文件当中,以城镇化的表述替代了通常意义上的城市化,城镇化就是中国特色的城市化,具有比较强的政策导向。

政府对于城镇化的主导作用体现在几个方面。首先,我国行政区划的调整和城镇的建制非常困难,特别是县级及以上城市的升格,受到中央政府的严格控制。城市行政级别的提升和管辖权限的扩大,遂成为地方政府积极向中央争取的城镇化权力资源,是地方政府推动城镇化进程的双引擎。

其次,城镇土地国家所有,同时规定土地的所有权与使用权分离。城市地方政府可以通过有偿转让国有土地的使用权,获得地租,补贴地方财政,筹措城市建设资金。特别是国家分税制改革之后,地方政府税收收入大幅减少,但所承担的职能还有所增加,财政收支的“剪刀差”促使城市政府的土地财政持续扩张,再加上GDP导向下的招商引资和开发区建设,是我国土地城镇化进程过快的基本原因。尽管如此,城市基于自主权限的市场化运作,仍然受到中央政府的调控,国土、规划、建设等部门对城市土地利用、特别是对新增建设用地的审批非常严格;同时,由于级差地租的存在,地方政府也倾向于把土地的开发和利用往中心城市靠拢,以尽可能多地取得土地转让费,这样就造成了城镇化人口向中心城市及其邻近地区的集中。

第三,长期以来,政府将城市化定位为农村城镇化,提出引导农村剩余劳动力合理有序流动,避免涌向大城市,鼓励就近、就地城镇化,发展和依托乡镇企业,建设小城镇,改革城乡二元结构,成为我国城镇化人口在各大区域间分布比较分散的政策动因。由于中央政府的农村城镇化政策导向,以及尚未进行全国统一的户籍制度改革,缺乏全民普惠的基本社会保障,导致我国人口流动的全国性市场、甚至大城市地区内部统一的劳动力市场均尚未形成,市场机制无法在城市和区域之间有效配置劳动力资源,城镇化的整体布局未尽合理。

总之,我国当前的城镇化格局,是市场力量与政府政策相互作用的产物,是对大城市和小城镇的政策差异产生的结果。进入21世纪之后,国家坚持大中城市和小城镇协调发展,强调以特大城市为依托,形成辐射作用大的城市群,培育新的经济增长极,成为有中国特色城镇化道路的重点。为平衡区域间城镇化的发展,推进城镇化人口的合理布局,节约集约利用土地资源,提升城镇化的内在质量,有效拓展我国的新型城镇化道路,政府应划定市场边界,充分发挥市场机制对产业布局和城镇化人口流动的基础性作用,完善城镇化的激励机制,为市场机制提供制度和政策的支持。在我国常住人口城镇化率已经超过50%的情况下,政策重心不宜着眼于城镇化人口比例的过快上升,而应该着重调整城镇化的布局与结构,以质量提高城镇化对经济发展的贡献率。

首先,中西部地区的城镇化应围绕城市群展开,以中心城市为核心,以产业带基轴,形成科学合理的城市分工合作纽带,带动中小城市和小城镇的发展,真正将城镇化建立在产业化的基础之上,以产业发展创造就业岗位,带动人口流动,有效地将欠发达地区的剩余人口吸引到城市群地区,避免盲目开发和城镇化的遍地开花,减缓农村人口向沿海大中城市流动的压力。

其次,已经进入工业化后期的东部发达地区,中心城市的定位应放在经济转型上面,发展生产者服务业和其他有竞争优势的第三产业,将劳动密集型产业转移到区域内可辐射的城市以及农村劳动力大量剩余的中西部地区,以劳动密集型产业的转移带动大城市地区人口的适当分散,以缓解中心城市过于拥挤的困境,提高城市生活质量。

再次,增强改革的协同性,改善国家财政资金的分配和使用结构,切实保证城镇化人口的平等权利,支持城市基层社会组织的有序发展,在城市社会中发展面向社区和家庭的服务业,扩大城镇化人口的就业渠道,提高社会保障能力。

最后,完善城镇化的激励机制,放弃片面追求GDP增长的政府评价体制。产业转型升级、特别是传统制造业等劳动密集型产业的外迁,培育新兴产业,增强社会保障能力,都可能会让中心城市面临GDP增长放缓、财政压力加大的困难。但是,从长远看,发挥市场资源和社会力量的作用,克服暂时的困难,促进城市发展的成功转型,实现社会公正,正是我国当前新型城镇化的必由之路。

注释

1按照现行标准,大都市统计区至少包括一个人口不少于5万人的城市或者城市地区(Urbanized Area)。

2"Population Distribution and Change: 2000 to 2010", http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-01.pdf [2013-10-18].

3Global Insight, "The Role of Metro Areas in the USA Economy", http://www.usmayors.org/74thWinterMeeting/metroeconreport_January2006.pdf [2013-10-22].

4Robert E. Lang, and Dawn Dhavale, "Beyond Megalopolis: Exploring America""""s New """"Megapolitan"""" Geography", Metropolitan Institute at Virginia Tech, 2005.http://www.mi.vt.edu/publications/otherresearch/document-pdfs/megaopolis.pdf [2012-10-20].

5顾朝林:“巨型城市区域研究的沿革和新进展”,《城市问题》,2009年第8期,第7页。

6Demographia, Demographia World Urban Areas (World Agglomerations), 9th Annual Edition, March 2013.http://www.demographia.com/db-worldua.pdf [2013-10-18].

7葛江涛等:“中国城市谁长得最快”,《瞭望东方周刊》,2012年第33期。

8李国武:“中国省级开发区的区位分布、增长历程及产业定位”,《城市发展研究》,2009年第5期,第1~6页。

9"US Metropolitan Area Population & Migration: 2000-2009",http://www.demographia.com/db-uland2000.htm [2013-10-18].

10Nancy A. Denton, "Half Empty or Half Full: Segregation and Segregated Neighborhoods 30 Years After the Fair Housing Act", Cityscape, Vol. 4, No. 3, 1999.

11胡锦山:“美国城市种族居住隔离与黑人贫困化”,《史学月刊》,2004年第1期,第106页。

12"The Black Population: 2010 (2010 Census Briefs)", http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-06.pdf [2013-10-28].

1马凯:“转变城镇化发展方式提高城镇化发展质量走出一条中国特色城镇化道路”,《国家行政学院学报》,2012年第5期,第6页。另外,清华大学中国经济社会数据中心2013年10月27日在北京发布的中国城镇化调查数据则显示,中国户籍城镇化率非常之低,非农户籍人口占全国总人口的比例仅为27.6%,20年内农转非比例仅增长了7.7个百分点。

14傅晨:《农民工市民化的制度创新:基于广东省的实证研究》,北京:中国经济出版社,2013年,第14、34~36页。

15郭菲、张展新:“农民工新政下的流动人口社会保险:来自中国四大城市的证据”,《人口研究》,2013年第3期,第29~42页。

16王道勇:“质量型城镇化刍议”,《理论动态》,2013年8月30日,第32页。

17王慧博:《“失地农民”市民化研究》,上海社会科学院出版社,2010年,第125页。

18"State and Local Government Finances Summary 2011", http://www2.census.gov/govs/local/summary_report.pdf [2013-10-28].

注:本文系国家社科基金项目“基于城市区域理论的我国区域公共管理创新研究”的阶段性研究成果,项目编号:12ZZB037