2010年1月21日,时任美国国务卿的希拉里·克林顿在位于美国首都华盛顿的新闻博物馆里发表了被誉为“网络冷战宣言”(Edward 2010)的第一次“网络自由”演讲。至此,美国针对“假想敌”国家的“网络自由”之战,彻底撕掉了先前的伪装,露出了真实的面孔。事实上,在国际社会公然挑起“网络自由”之争,不过是美国人对其延续了近40年的互联网“控制权”争夺战的一种深化:它既是美国的互联网“控制权”争夺战进入21世纪之后的新的斗争形式,又是美国逐步推进其完整的全球战略所不可或缺的一环。但遗憾的是,当前,以西方媒体为主导的国际舆论,以及部分中西方学者和政客,都有意无意地置“网络自由”的实质于不顾,并盲目附庸希拉里所宣扬的“网络自由”是“21世纪数字领域所亟须得到保护的基本人权”(Foreign Policy,2010)的理念和价值观,将美国国家战略利益驱动下的“网络自由”运动美化成美国“为了维护一个能够为世界带来最大利益的互联网”(U.S. Department of State,2011)而推动的正义浪潮。因而,如果我们想要弄清“网络自由”的实质,以及它背后的深意,就不应当简单、狭隘地仅以“网络自由”来分析“网络自由”,更不应当盲目附庸美国的舆论引导,进而盲目地推崇所谓的“网络自由”。简单来说,美国近些年极力地推动“网络自由”运动,并不是偶发的行为,更不是孤立的事件,而是美国一贯的国际博弈伎俩的深化和新时期战略发展的一个新方向。所以,我们只有将“网络自由”及其相关的活动放置在大战略的视角下,才能让“网络自由”的实质变得更加清晰和透彻。鉴于此,本文将尝试以大战略为视角,先从时间的纵向方向出发,对“网络自由”之争的实质进行探索,接着再由时间的横向角度切入,对催生“网络自由”之争的国际背景进行思考,最后,再结合美国在“网络自由”之争上的“双重标准”问题,深化对相关政策的分析。

一、“网络自由”之争的实质

“网络自由”(Internet Freedom)顾名思义,是普世价值里的有关“个体自由”的内容在网络世界里的延伸。对此,希拉里在第一次演讲中曾以“言论自由、信仰自由、免于匮乏的自由和免于恐惧的自由”(Foreign Policy,2010)来对“网络个体自由”加以概括;在她的第二次演讲中,希拉里又将“网络自由”进一步阐释为“自由联接网络的内涵中,包括(个体)在网上的言论自由、集会自由和结社自由”(U.S. Department of State,2011)。此外,美国国务院在其官网上也对“网络自由”进行了解释:“网络自由的目标就是要确保每一个小孩,无论他出生在哪里,都能够不因过度的干涉和审查,而失去正常使用国际互联网这一开放平台来创新、学习、组织和表达自己的权利”,同时,“网络自由”还要求在“虚拟世界里有效地推广和提升现实世界中长期存在着的开放和人权的价值观”(U.S. Department of State,2013)。如果仅从字面意义和美国宣传的内容上看,“网络自由”确实无可挑剔,确实可以让人心生敬畏。但它的实质是否真的如此呢?这就需要从互联网“控制权”之争的角度来分析了。

事实上,早在希拉里掀起国际社会“网络自由”之争的幕布之前,美国以及少数互联网发达国家早已先知先觉地开始了对国际互联网“控制权”的角逐。44年前,随着研究人员们在斯坦福大学及加州大学洛杉矶分校两个阿帕网节点的两台主机上实现互联,人类跃入互联网时代。之后,随着软硬件研发、制造和利用能力的不断提升,互联网的使用也愈加普及和广泛。与此同时,一些发达国家的决策者也开始将视线移到了互联网游戏规则制定问题上。不过,这并不是一个新的问题,因为即使在广播、电视和无线电时代,如何制定通讯规则,以及如何利用规则来获得“控制权”的问题,都早已受到了各国政府的广泛关注。

作为联合国通讯标准的制定机构,国际通讯联盟(The International Telecommunication Union)在很长一段时间内一直掌控着世界通讯规则的制定权,各国政府需要通过派出代表,参与会议,进而在联盟中为自己争取相关权益。在博弈中,政府决策者们清醒地意识到“相较于对通讯设备的调整,通讯规则本身对于通讯活动的影响则深远得多……通讯标准影响着媒体的自由,塑造着媒体的形象。当越来越多的媒体信息通过电缆和无线设备传送时,那些技术规则也将对新闻(出版)的自由产生越来越大的影响”(Danny 2012)。简单的说,谁掌握了规则,谁就能够在通讯领域掌握“控制权”;而谁掌握了通讯领域的控制权,谁就有能力对本国及他国的政治、经济及安全施加不容小视的影响。

因而,在互联网出现后不久,各国代表就在国际通讯联盟中就“谁将掌控分组交换的通讯网络”的问题进行了激烈的争论(Janet,2000)。除了各国代表,国际通讯联盟自身,从上世纪70年代开始,也一直在积极地建构一套被称为“protocol X.25”的网络协议,并希望能够通过这个网络规则,将新的电子互联网业务纳入到原先的由国有电话公司垄断的服务中。但这个构想最终未能帮助其掌控新兴的互联网,因为由美国军方赞助构建的以终端用户(end-users)为核心的“ARPANET TCP/IP protocol”受到了广大用户的青睐,最终赢得了这场互联网规则战的胜利。至于那些处于垄断地位的电话公司,则由此逐步丧失了它们在新兴的电子互联网领域的控制权(Danny,2012)。之后,美国凭借着强大的技术、研发和资金等优势,一直牢牢把控着国际互联网的“控制权”:从服务器到终端设备,从操作系统到工作软件,从无线通信技术到搜索引擎,全都掌握在以微软、思科、IBM、高通、英特尔、甲骨文、苹果和谷歌为代表的美国高新技术企业巨头们的手里。

可以说,先前的这些互联网“控制权”争夺战好比是互联网世界里的“圈地运动”,它们为美国在互联网世界划下了最原始的疆域。但是,美国人如果想要在这里获得更大的控制权和影响力,就必须通过“网络自由”运动来保卫和拓宽自己的“疆域”:

首先,“网络自由”是美国保卫其在互联网上的“原始疆域”的需要。近些年,随着新兴大国在互联网世界里的崛起,它们对于互联网的诉求也不断提升。许多国家希望在互联网的发展中拥有更多的发言权,它们抱怨现在的互联网受美国商界和学界(制定规则)的影响过重。俄罗斯总统普京则公开表示他支持由国际通讯联盟代表国际社会行使对互联网进行监测和监督的职能(Cecilia,2012)。面对这些诉求,美国的政府官员和高新技术商业巨头们都深感忧虑:“一场由中国、俄罗斯以及阿拉伯国家领导的争夺互联网控制权的运动正在不断兴起,它们希望通过让联合国来掌控互联网,进而推动一些被美国公司描述为‘可能授权政府压制公民言论自由’的规则在互联网世界施行”(Cecilia,2012)。为了应对这场从21世纪初就开始发酵的“夺权运动”,美国开始积极思考对策,“网络自由”由此应运而生。

美国的意图很清楚:只要先树起“网络自由”的大旗,接着再与盟友们抱团,它就能够与联合国的相关机构进行对抗,并且还能够组团给特定的国家施压。这一趋向在2012年底的国际通讯联盟全球会议上表现得异常明显:以美国为首的55个国家拒绝签署新的国际通讯条例,而以中国和俄罗斯为代表的其它89个国家则一致通过了这项新的协定(ITU,2012)。美国人在投票后给出了五个原因来说明为什么拒绝签署新协定,其中最重要的一条就是:“在许多提案里,一些国家试图在国际互联网管控内容里插入政府管控选项,尤其是想对互联网的域名和地址分配权力进行掌控。我们坚持这些内容只能由有多方利益相关者参与的组织,通过合法的方式来处理”(John,2013)。而事实上,美国所称的“多方利益相关者参与的组织”绝大部分都是上文所提到的那些对夺权运动深感忧虑的、掌握着当前互联网控制权的美国企业和组织——以管理互联网址的职能为例,“美国的ICANN公司(一个在1998年由美国政府帮助创立的、用于对抗联合国互联网管控努力的非营利组织)长期把持着一个鲜为人知的权力:它决定着互联网上哪一个网址可以被看到”(Ian,2011)。试问,哪一个掌权者愿意让出这样一个强有力的控制权呢?因而,面对着新兴互联网大国的威胁,美国高举“网络自由”大旗、纠集一众跟班并竭力维护自身在互联网领域的已有“疆域”和“控制权”的政策就不难理解了。

其次,“网络自由”也是美国在互联网版图上“开疆辟土”的必要条件。20世纪90年代后,许多新兴国家开始专注于发展互联网。伴随着这股热潮,一些国家的政府基于本国的国情,尤其是出于对维护社会的健康发展及国家安全的考虑,在自身互联网水平有限及对可能造成不良后果的外来思想、文化和价值观等因子抵御力不足的背景下,开始对本国的互联网环境进行一定的管控。这在客观上限制了美国以及其它互联网发达国家对这类国家进行互联网控制和扩张的能力,这是美国所不愿意看到的。更重要的是,这类国家的民众占到了世界人口的绝大多数,拥有着巨大的互联网市场潜力。根据美国Freedom House网站2013年的报告(Sanja,2013),全世界仅有17个国家是“网络自由国家”,而剩下的一百多个国家中,除了少数几个没有数据资料外,都属于“网络有限自由国家”(Partly Free)和“网络完全不自由国家”(Not Free)。面对这一情况,美国很清楚,只要这些国家能够如美国所愿“完全开放互联网”,美国的那些与互联网相关的机构、公司、组织,甚至个人,就能够凭借强大的技术、资金及经验等优势,迅速占领市场,掌握控制权,进而对这些国家的经济、政治以及安全产生不可小觑的影响——希拉里在她的两次“网络自由”演讲中自鸣得意地向世人宣告,美国人是如何利用现代通讯技术救助海地民众于地震灾难,以及如何帮助中东民众争取民主权益,就反映了美国对互联网的渗透力、掌控力和影响力绝不一般。与此同时,随着互联网的进一步发展,美国对扩大自身掌控力和影响力的渴望也进一步增大。但是,由于当前世界互联网版图的日益固化,美国只能寄希望于“网络自由”运动,通过它来攻破一座座“城墙”,这样它才能有机会进一步扩张自己的互联网疆域,才能有条件在更大范围内发挥自己的影响力和作用。所以,“网络自由”在一定程度上不过是美国继续在互联网版图上“开疆辟土”的一种需要和一个必要条件。

简单来说,“网络自由”之争只是对先前“通讯控制权争夺战”的一种延续和深化,是后者在进入21世纪之后的一种新的、具体的表现形式。因而,“网络自由”之争的实质应当是:美国在当前的时代和国际背景下,出于自身的国家利益及战略的考虑,利用其自身在互联网及国际社会的影响力,所发起的一场新的通讯控制权的争夺战。当然,这场通讯控制权的争夺战本身并不是孤立的,它不仅与当前的国际背景紧密相连,是这个国际大背景的一部分,而且还是美国及其盟友出于“维护和更好地执行自身的国家战略”的目的而掀起的全球斗争和博弈浪潮的一个关键部分。

二、“网络自由”受热捧的国际背景

正如上文所析,从时间的纵向上看,“网络自由”之争实质上是对国际社会一直存在着的“通讯控制权争夺战”的一种延续和深化;而从时间的横向上看,“网络自由”之争则是美国在当前的国际背景下,为了配合它的国家大战略而发起的一场深意十足的斗争与博弈攻势。

事实上,希拉里2010年1月出人意料地对国际社会,尤其是对中国树起“网络自由”大旗的行为,并不是一个“突发奇想”之举。早在小布什政府时期,美国国务院的“创新顾问”(innovation advisor)Alec Ross就曾为政府的外交政策提供了一条新思路,即“基于自由和个体权利的原则……一个具有前瞻性视野的国务院可以监督和报告外国政府侵犯网络自由的行为,并且积极地为这些国家的民众提供突破网络审查的技术和技巧。在幕后,政府可以通过外交手段对相关国家进行施压,迫使它们进行改变。这个政策将对国际社会的民主和人权状况产生极大的影响”(Theodore,2010)。但这个建议在一开始不仅未能受到小布什政府的重视,甚至在奥巴马上任后的前几年,也并未得到太多的关注。究其原因,小布什时期将“推进世界其它地区的民主化进程”作为外交工作的重点,而奥巴马的第一个任期则基本上是在为小布什政府收拾残局。因而,这套全新的外交方针在那段时期里并没有机会受到关注。但是,随着国际风云的变幻,尤其是受到美国民主化战略在中东遭受重挫、2008年金融危机的爆发以及中国强势崛起等因素的影响,奥巴马政府不得不对美国的外交战略和侧重点进行调整,而先前不受重视的“网络自由”策略因为可以有效辅助和配合奥巴马的政策调整,于是便恰逢其时地“火”了。

(一)民主化战略的失败。9·11事件爆发后,小布什政府出于维护美国国际威望以及保护美国国家安全的目的,将恐怖主义确定为美国国家安全的最大威胁,而中东地区也就自然而然地成为了美国最主要的反恐战场和外交重心。随着阿富汗战争的爆发,美国彻底放弃了9·11事件之前以实用主义为导向的“中东三原则策略”,即代理人原则、适度原则和均势原则,转而采用极为激进的“新中东三叉戟”战略,以期实现美国快速改造中东的目的:一是通过支持目标国家的反对派,进而推翻现政权——阿富汗战争便是典型的例子;二是直接发动军事进攻,推翻目标国政权——伊拉克便是最好的说明;三是推翻目标国政权后,在目标国强行植入民主体制,输入美式价值和文明,以此来实现其颠覆中东旧秩序、建立新模式的战略目标(雷希颖,2012)。不过,随着美国在阿富汗和伊拉克两大战场相继败北,恐怖主义不仅没有得到遏制,反而已由中东地区逐步扩散到世界各地。更让美国头疼的是,2010年底开始的“阿拉伯之春”运动,先后将中东区域的几个亲美政权推翻;而新建立的那些“民主”政权不仅未能有效控制住其国内的局势,反而将这些国家带入了长期的内战和混乱中。美国的民主化战略不仅未能如小布什政府所愿为中东带去“民主、自由和繁荣”(U. S. Department of State,2004),反而将中东各国和区域内原有的脆弱的政治和社会平衡彻底打破,混乱过后各新政权都无可避免地深陷在严峻的国内政治和经济复苏困境中(雷希颖,2012)。

2012年9月11日,随着美国驻利比亚大使遇袭事件的发生,美国的十年反恐努力彻底宣告失败。此外,埃及、利比亚、伊拉克、阿富汗、叙利亚及也门等国出现的难以停歇的冲突和混乱也清晰地告诉世人,美国的民主化战略已然在中东的政治、宗教和民族、文明和社会的现实面前选择了低头。更可怕的是,由小布什扯起的“民主”大旗,以及在这个幌子下发起的伊拉克战争,已经严重摧毁了美国“推广民主”(democracy promotion)政策的信誉,甚至连它的一些执行者都开始在实践中避免使用“推广民主”这个词,转而以“辅助民主”(democracy assistance)作为替换用语(Theodore,2010)。这些都让美国的民主化策略难以维系。小布什时期民主化策略的失败教训和经验总结,迫使奥巴马政府另辟蹊径,找寻一个新的外交策略。这是“网络自由”外交策略得以受到重视的前提。

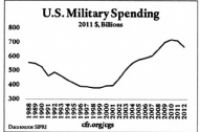

(二)2008年金融危机的爆发。如果说2008年金融危机爆发之前,美国还可以不管不顾地让航空母舰满世界地耀武扬威,那么,在危机爆发后,由于受到十几万亿美元债务的拖累,以及面临随时可能再次爆发的经济危机的威胁,美国被迫开始重新思考自己应该以怎样的一种新方式来与这个日渐脱离自己掌控的世界打交道。事实上,二战以后,美国人一直在很熟练地运用“大棒加萝卜”的战略,而这个战略得以有效实施的前提是“大棒”,即美国军队,能够保持强大的军事存在和威慑力。但随着美国政府财政压力的增大,美军的预算也只能连年遭到大幅削减。从下图可以清晰地看到美军经费的缩减趋势:

美军军费开支(1988~2012,基于2011 年的汇率;单位:十亿)

来源;美国对外关系委员会(Council on Foreign Relations)

网址:http://www.cfr.org/defense-budget/trends-us-military-spending/p28855

根据上图的数据,自2001年开始,美军的军费一直保持着强劲的增长势头,但2008年危机爆发后,这一趋势就大幅减弱了,尤其是到了2012年,美军的军费骤然从先前的7110亿美元跳水到6680亿美元。这是自1991年以来,美军遭受的最大的一次军费削减。随着美国国家债务负担的加重,美军军费缩减的趋势不仅无法在短期内得以扭转,而且还将在很长一段时间内进一步加剧。这清晰地反应在了美国国防部2014年的财政预算上:5266亿美元的总额,已然比高峰时减少了2000多亿(Larry,2013)。

随着军费的锐减,美国人不可能再有能力维系之前的外交策略,它必须基于当前的财政现实,选择一个新的、成本更低且又有机会能带来奇效的外交策略。“网络自由”策略在一定程度上便符合这样的要求:它相较军事投入,不仅成本低廉,还能够通过对目标国特定人群进行支持和扶植来培养内部的亲美力量,从而利用他们配合与辅助美国实施新战略。“阿拉伯之春”发生后,白宫对“网络自由”策略所能带来的“奇效”更加自信,这也是希拉里敢将“阿拉伯之春”称之为“facebook”和“twitter”革命的原因。综上所述,2008年金融危机在一定程度上为“网络自由”策略的登场提供了一个别样的经济环境。

(三)中国的强势崛起。如果说先前的两个条件都只是为“网络自由”策略的“受捧”提供某种条件和契机的话,“中国的强势崛起”则从根本上迫使美国必须学会更加灵活地运用“网络自由”策略。在9·11爆发后的十年里,美国一方面在中东耗尽了克林顿政府千辛万苦攒下的那点家底,让自己背上了巨额的债务;另一方面,两场战争也为中国“争取”到了得以专注经济发展的“黄金十年”。通过这十年的努力,中国一跃成为世界第二大经济体,综合国力得到了显著提升。当美国回过神来时,中国已经在中华民族伟大复兴的道路上走出了一段不小的距离。这时美国发现它对中国的态度已经变得十分的矛盾了:一方面,它在多重领域都需要中国的合作。自2008年竞选起,奥巴马就有意模仿小布什,寻求与中国建立一种温和的关系,以此推动中国在应对金融危机、全球气候变化以及安全问题等方面发挥更加积极的作用”(Paal,2009);另一方面,中国在亚太地区逐渐拥有了经济主导权,尤其是当东亚自由贸易区建设、中国-东盟自由贸易区建设以及上海合作组织逐步推进的西进战略等都在有条不紊展开时,美国坐不住了。在它看来,这些都对美国的世界及地区经济霸主地位构成了威胁和挑战。

作为应对,奥巴马在其第一个任期之初,就毫不犹豫地摒弃了小布什时期以中东为中心的外交政策,转为以“重返亚洲”(Return to Asia)或“亚太再平衡”(Rebalance to the Asia-Pacific)为主导的外交方针(Fu,2012)。奥巴马希望通过集中美国当前相对有限的国力,向东推进,打乱中国在亚太崛起的步调,包括打断东亚自由贸易区的形成和稳固进程、扰乱中国-东盟自由贸易区的稳定和秩序、阻挠中国西进战略的稳步推进等,进而维护美国在全球的经济和政治霸主地位。但即便这样,美国依然对高速崛起的中国充满了担忧。从历史经验来看,只有彻底打垮“假想敌”和“潜在对手”,美国才会安心——对苏联人如是,对萨达姆如是,对本·拉登亦如是。但面对中国这样的一个拥有庞大人口基数、广袤的领土以及位列世界前茅的综合国力的国家,单纯依靠军事手段是无法实现“击垮”目的的,美国很清楚这一点,毕竟朝鲜战争、越南战争的阴影还没有散尽。因而美国转向了互联网,在它看来,中国拥有世界上最庞大的互联网用户群,如果能够充分利用互联网对他们开展“公共外交”,向他们灌输美式价值观,并且利用中国在当前的高速发展中所出现的各类社会问题去煽动他们,引导、甚至领导他们反对政府,正是一个事半功倍的选择。但不遂美国所愿的是,中国政府对于西方势力的警惕从未放松过。早在中国互联网发展初期,中国政府就通过一系列技术手段将大多数不良和不法信息阻挡在了“国门”之外。正因为如此,美国才积极策划了所谓的对华“网络自由”运动,期望以此来攻破中国的“城墙”。所以,真正让奥巴马政府热捧“网络自由”策略的,不是别的,正是对中国强势崛起的担忧,以及美国试图深化针对中国的“网络外交”攻势并以此无声扼杀中国的企图。

基于以上的国际条件和大背景,美国在综合考量了原先的外交策略利弊、自身的能力以及面临的挑战后,做出了这样一个相对最可行、成本最低且最有可能出“奇效”的选择,这使得“网络自由”策略逐渐免于“冷遇”,进而受到“热捧”。

三、内外有别的“网络自由”

在明白了“网络自由”的实质以及催生它的国际背景后,我们再回过头来审视一下美式“网络自由”,便不难看清它的真实面目:美国政府一方面对包括中国在内的多个国家的网络状况指指点点,竭尽刁难之能事,同时还秘密资助许多个人、团体、组织和机构发布大量的所谓评估报告、评论文章等,对特定国家进行恶意的攻击和污损;另一方面,美国政府对本国国内以及亲密盟友的“网络控制”行为,要么强词夺理地进行狡辩,要么视而不见和装聋作哑。美式双重标准的“绝技”被熟练地运用到了互联网领域。

其中,最为典型的例子莫过于希拉里第一次和第二次“网络自由”演讲的反差。在第一次演讲中,希拉里巧舌如簧、毫不保留地对“网络自由”进行吹捧和渲染,那一刻,仿佛没有了“网络自由”就没有了人类的未来。但在“维基解密”事件发生后,希拉里不得不在第二次“网络自由”演讲中以较大篇幅去阐述“自由与安全”、“透明与保密”以及“言论自由与宽容”的关系。演讲中,希拉里一直为美国政府在“维基解密”事件中的做法辩解,并试图以“法律”为幌子来弱化“维基解密”事件对美国“网络自由”策略的影响。具体来看,在论述中,希拉里一方面承认“想要共同推动上述三组矛盾关系的发展并非易事。它们会加剧紧张,会带来挑战”,另一方面又极力反对国家管理者对三组矛盾进行调控:“我们没必要在它们之间进行选择。自由和安全、透明与保密、言论自由与宽容等都是构成尊重普世人权之自由、开放和安全的社会和网络的基本要素。它们将为社会的长期进步和繁荣提供更加广阔的空间”(U. S. Department of State,2011)。在希拉里看来,要调和这一理论的理想性与现实的残酷性之间的矛盾,其关键点就在于“我们致力于在我们的法律和价值的框架内去追求和实现这些目标”。希拉里的用词是“我们的法律和价值”,即美国的法律或符合美国利益的法律。顺着这个逻辑,希拉里还专门提到了美国一直在资助其它国家培育它们自己的执法能力(law enforcement capacity),并同时引用了《布达佩斯网络犯罪公约》(Budapest Cybercrime Convention)的例子——由美国的亲密盟友欧盟推动起草和签署的“第一部旨在寻求解决网络和计算机犯罪问题以及保障通讯隐私不受非法拦截的国际公约”(Emilio,2013)——来表明理想与现实的矛盾是可以在法律框架下得到调和的。

但现实是,美国在打出“法律”牌后,却又再次使出了“双重标准”绝技:一方面,美国的法律限制“网络自由”就是为维护国家安全,例如2011年5月美国参议院国土安全及政府事务委员会就批准了《保护作为国家财产的网络空间法案》(Protecting Cyberspace as a National Asset Act),赋予了奥巴马在紧急时刻可以采取与伊朗政府在2009年绿色革命期间,以及穆巴拉克在“阿拉伯之春”时所采用的备受谴责的“切断国家互联网服务”行为类似的行动的权力(Bianca,2011);另一方面,其它国家,尤其是“假想敌国”和目标国,只要限制“网络自由”,就是不尊重民众,就是侵犯人权,哪怕它们有着完善的法律规定。以中国为例,中国自1995年起,就颁布了包括《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》、《中国互联网行业自律公约》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等一系列法律法规来管理和规范中国的互联网行为。然而,即使中国对相关的管控有着完备的法律规定,美国却始终指责中国是世界上互联网最不自由的国家之一(Sanja,2013),美国的政客们更是无时无地不拿中国“说事”。正是“双重标准”的存在,使得世界大多数国家难以与美国及其抱团盟友达成一部有效的国际互联网管理规范。如前文所述,美国可以与它的盟友们签署《布达佩斯网络犯罪公约》,以此来管理和规范签约国国内的不法行为,却无法与世界其它89个国家一起订立一部新的国际通讯条例。

当然,美国人的“双重标准”行为从本质上来说,恰恰直观地反映了先前分析的“网络自由”之争的实质,以及其鲜明的时代背景与特征。对美国而言,新制定的国际规则必须、也只能“为我所用”,否则必定无法得到美国的承认。此外,美国用严苛的标准来框束中国,以及无时无刻不对中国进行“特殊照顾”的事实,也从客观上反映了美国对中国崛起的担忧和恐惧。另外还需要补充一点,当前关于互联网管理的国际法讨论不绝于耳,但无论法学家们怎么努力,国际互联网法律法规的修订在很长一段时间内都将是一个形大于实的东西。各方都不可能会轻易对规则的内容作出太大让步,“控制权”之争无论在何时都不会停止;同时,只要当前的国际背景、环境和格局未出现太大的变动,各方僵持的状态也就还将持续下去,因而,一部完整、有效的国际互联网法律在现阶段只能是“非非之想”。

综上所述,“网络自由”之争并非如美国所宣称的那般充满“正义”和“道义”,而只是“通讯控制权争夺战”在新时期时代背景下的一种特殊表现形态。同时,它也是美国在综合衡量过去的外交策略利弊、现时的国内经济窘境以及奥巴马政府最新的国家战略需要后做出的一种全新选择。因而,各国政府不应盲目地附庸美国的号召,而必须理性看待美国所倡导的“网络自由”,同时应当基于本国实际、根据自身需要,在国内制定相关的网络管理规范,以确保本国的国家安全和社会稳定;在国际上,则应当积极参与相关国际法律法规的制定,尽可能地争取和维护自身的权益。

参考文献:

[1]Bianca Bosker. Internet """" Kill Switch"""" Approved By Senate Homeland Security Committee[N]. The Huffington Post, 25th May 2011.

[2]Cecilia Kang. U.S. tech companies warn of threat to Internet from foreign governments[N]. The Washington Post, 30 May 2012.

[3]Danny O""""brien. In Internet freedom fight, why the ITU matters(for now)[O/L]. cpj.org ,https://www.cpj.org/internet/2012/12/why-the-itumatters.php,accessed on 1st November 2013.

[4]Edward Won. China Rebuffs Clinton on Internet Warning[N]. The New York Times, 22nd January 2010.

[5]Emilio Godoy. Cybercrime Treaty Could Be Used to Go After Cyberespionage[O/L]. ipsnews.net, http://www.ipsnews.net/2013/10/cybercrime-treaty-could-be-used-to-go-after-cyberespionage/,accessed on 1st November 2013.

[6]Foreign Policy. Internet Freedom [O/L]. foreignpolicy.com,http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/01/21/internet_freedom?page=0,2,accessed on 31st October 2013.

[7]Fu Mengzi. Obama and His Return to the Asia-Pacific[O/L]. chinausfocus.com, http://www.chinausfocus.com/foreign-policy/obama-andhis-return-to-the-asia-pacific-region/,accessed on 2nd November 2013.

[8]Ian Shapira. Obama administration joins critics of U.S. nonprofit group that oversees internet[N]. The Washington Post, 1st March 2011.

[9]International Telecommunication Union. New regulations promise better connectivity for all[O/L]. itu.int, https://itunews.itu.int/En/3331-New-regulations-promise-better-connectivity-for-all.note.aspx,accessed 2nd November 2013.

[10]Janet Abbate. Inventing the Internet[M]. US: MIT Press, 2000.

[11]John R. Crook. Contemporary Practice of the United States Relating to International Law[J]. American Journal of International Law, 2013, 107(2).

[12]Larry Shaughnessy. Pentagon budget highlights cuts and consolidation[O/L].cnn.com, http://money.cnn.com/2013/04/10/news/economy/defense-budget/,accessed on 2nd November 2013.

[13]Paal. H Douglas. Obama to Asia: The United States is Back[O/L]. carnegieendowment.org, http://carnegieendowment.org/2009/11/06/obamato-asia-united-states-is-back/4jun, accessed on 2nd November 2013.

[14]Sanja Kelly(ED). Freedom on the Net 2013: A Global Assessment of Internet and Digital Media[O/L]. freedomhouse.org ,http://www. freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202013%20Summary%20of%20Findings.pdf, accessed on 2nd November 2013.

[15]Theodore Kahn. Internet Freedom and the Challenge of a Principled Foreign Policy[J]. The SAIS Review of International Affairs, 2010, 30(2).

[16]U.S. Department of State. Internet Freedom[O/L]. state.gov, http://www.state.gov/secretary/rm/2011/02/156619.htm, accessed on 31st October 2013.

[17]U.S. Department of State. Internet Freedom[O/L]. U.S. State Department Website, http://www.state.gov/e/eb/cip/netfreedom/index.htm, accessed on 31st October 2013.

[18]雷希颖.美国大中东民主化进程的困境[J].新远见,2012[12].