近日,国内外媒体纷纷就中国经济外交(主要包含对外援助以及对外投资)模式进行专题性报导。9月4日,《金融时报》刊出“中国海外投资应警惕水土不服”;9月9日,《中外对话》则刊登“中国对外投资风险不应由企业独自承担”一文;随后,《金融时报》在“中国对外援助模式面临瓶颈”一文中再就中国对外援助模式的不可持续性提出警告;《华尔街日报》则就过去十年中国企业在海外投资矿业的失败案例进行总结;此外,《参考消息》引述外媒报导称中国对外援助模式开始发生变化。对于中国经济外交的模式以及成果进行密集的报导是否暗示着中国政府将对经济外交政策进行调整尚不得而知,但从近日津巴布韦总统穆加贝访华未能取得无偿援助贷款一事来看,中国对经济外交模式进行调整的猜测并非空穴来风。

一、中国经济外交的发展历程

对于中国而言,经济外交的发展历程并不久远。1949年以来,中国经济外交大致可分为三个时期:第一阶段始于建国初期,到改革开放初期,这个时期主要通过对外援助来落实政治目标;第二阶段始于改革开放初期,到90年代中期,这个时期的经济外交依旧侧重在对外援助上,然而相较于前一阶段单向对外援助,这个时期的中国采取既接受援助也提供援助的双向援助模式;第三阶段则从90年代中后期延续至今,这个时期的中国恢复了单向对外援助,此外,在重商主义与国家利益的考量下,中国开始快速扩张海外市场,并在海外建立天然资源储备。

建国初期,中国的经济外交政策是围绕着无产阶级世界主义所展开的,具体而言是通过对外援助来反对帝国主义、殖民主义、促进无产阶级革命与世界和平。1956年,在中国、柬埔寨两国联合公报中,中国承诺在1956和1957年向柬埔寨提供800万英镑的物资和商品援助,也正式开启了中国对外援助的大门。此后,外援成为中国同新兴民族国家交往的主要内容。1963年底至1964年初,周恩来总理出访亚非11 国期间更进一步将中国政府对外援助政策具体为“八项原则”方针(见图1)。在60年代至70年代间,中国积极通过援外向世界传播国际主义与无产阶级革命的意识形态,1971年至1975年间,中国对外援助占国家财政支出达5.88%,1973年更是占到国家财政支出的6.92%。

改革开放后,中国积极融入国际社会,经济外交模式也开始出现相应性调整。1983年,中国政府修改了对外援助方针,“平等互利、形式多样、注意实效、共同发展”取代了“八项原则”成为对外援助方针。相较于以往以外汇、物资为主的直接援助,在“形式多样、注意实效”的方针下,中国开始间接援助的方式向发展中国家提供援助。1981年,中国与联合国在华实施发展中国家间技术合作(TCDC)项目,在20年间为发展中国家培育逾6000名专业技术人员。此外,相较于过去为资助无产阶级革命所展开的单边援助,中国除了开始接受发达国家的援助外,也积极参与由联合国主导的多边援助项目。

90年代中后期,中国进入经济起飞阶段,经济发展已经彻底取代意识形态在中国对外关系中占据主导地位。值得关注的是,相较于建国初期秉持“无私奉献”的对外援助政策,为因应国内经济发展需要,中国的对外援助政策也朝向“互利共赢”的方向发展。有别于不求回报的“无私奉献”,“互利共赢”强调双方各取所需。在“互利共赢”原则下,中国逐渐摸索出一套符合“各取所需”的援助模式:中方通常向受援助国提供采掘设备与基础设施(基础设施硬件项目)来换取天然资源。

根据国新办公布《中国的对外援助(2014)》白皮书,在2010年至2013年间,中国对外援助总额为893.4 亿人民币(见图2),对外援助可分为无偿援助、无息贷款与优惠贷款等三种模式。

此外,由于中国国内产能日益扩增,对外援助项目也成为中国解决国内产能过剩的重要途径。由于援助项目招标独厚中国籍承包商,因此形成了中国提供项目、资金,承包商在完成项目后再将援助资金收回的循环模式。这种援助模式虽然替受援助国的发展提供机会,然而,缺乏相应性技术援助(管理技术、商业开发)使得这些援助项目的后续效应大打折扣,无形中也让中国对外援助项目的美意蒙上阴影。

如何对这种“做一半”的援助政策进行调整,进而深化中国对外援助的实际效应便成为中国提升国际形象以及国家责任的重要一环。至于,中国该如何调整对外援助政策,安邦(ANBOUND)认为可以从日本“官方发展援助”(以下简称ODA)的发展中学习经验。

二、日本对外援助政策的发展路径

在对外经济援助和经济外交方面,日本有长期的经验可供参考。作为外交工具,ODA在日本外交中一直扮演着极为关键的角色。随着日本外交政策发生变化,ODA在日本外交中扮演的角色也一直在发生变化。二战结束后,以吉田茂、池田勇人为代表所拥护的重商现实主义逐渐在自民党内形成共识。

吉田茂担任首相期间(1948-1954),自民党内就“商业大国”达成共识,唯有通过商业才能有效保卫日本,也因此,对于日本在海外的商业利益不容妥协。在外交权力遭受限制的情况下,为确保日本的商业利益,日本应积极从工业国家获得先进技术;另一方面,在不涉及军事的前提下,应积极同主要贸易伙伴与原材料、能源生产国建立紧密的联系,以拓展日本在海外的经济影响力。正是在这样的背景下,日本政府开始以协助发展的名义向发展中国家提供经济援助与低利贷款。作为战后日本有限外交中为数不多的政策工具,日本政府对于ODA的运作有着高度战略性思考。

自战后初期到1970年代初,在开展经济外交的过程中,亚洲国家(以东南亚为核心)被视为首要目标。作为日本国内所需原材料的主要来源地,日本政府提供逾90%的ODA皆向亚洲国家发放,其中,对东南亚的援助更是首要重点(见图3)。ODA 实施初期,在不涉及政治的情况下,通过向当地提供直接援助,日本以政治风险最小的办法修复了在当地的形象,并重新建立起双边互信,这为日后深化双边经济外交关系提供了坚实的基础。

70年代中期起,日本对东南亚的政策也随之出现变化。为扭转日本在当地人心目中“经济殖民者”的印象,日本政府提出同东盟五国构建“平等的合作关系”。1977年8月,时任日本首相福田赳夫就如何深化双边交往展开磋商。在会谈中,福田强调以“平等合作者”的态度同东盟国家在政治、经济、社会、文化上进行加强交流,并为东南亚的和平与繁荣做出贡献。日本对东盟的外交也由以往的“重商主义”向“平等交往”的方向摆动。

依据“福田主义”,日本提出同东盟五国建立“平等的合作关系”。然而,日本对东盟国家原材料的依赖却达到波段新高。1980年,在日本进口的原材料方面,88%橡胶、38%木材、14%原油、36%石油加工品、51%天然气、29%铜矿石进口自东盟五国,东盟五国占日本对外直接投资达39.2%。为避免东盟国家将日本定位为“经济殖民者”,日本除了加大对东南亚的援助项目,也对ODA的运作模式进行调整。

1980年代中期起,随着日本国内再次出现“重返政治大国”的声浪,对外援助的目的也从以往推动经济发展、促进对外合作转变为提升日本的国际形象、增加国际影响力。在政府、民间相互协调下,ODA不再局限于基础建设硬件援助,而是将援助项目由经济开发转变为社会基础设施(social infrastructure)援助。技术援助与社会发展取代基础设施援助成为ODA的重点项目,援助领域包括经济、文化、环境、教育等领域。

然而,缺乏监督机制以及运作未规范化的情况下,由外务省所把持的ODA便成为政治人物与招标厂商间输送利益的渠道。为了使ODA运作制度化,日本政府于1974年成立了国际协力机构(JICA)负责执行ODA项目,外务省则负责规划并监督ODA的运作。此外,随着日本企业对东亚区域内国家高度渗透,日本政府也积极将社会资源同ODA的运作进行整合。在实施援助过程中,政府部门、主管机关、实施企业、银行逐渐同受捐赠国政府、企业、民间组织、当地社区形成联系网络,这个网络的形成使得ODA内部初步具有纠错机制。

以某个基础设施援助项目为例,受捐赠国首先依据当地需求进行调研,并在最终形成援助项目提案;接下来,受捐赠国向日本政府提出援助申请,在收到援助提案后,日本政府会就援助提案展开审查,并就提案的援助形式与金额进行协商。提案审查过程由大藏省、外务省、通产省、经济企划厅、JICA进行审查。一般而言,在进入审查阶段前,日本政府会委派日本国际协力机构对当地进行审查,在确认符合受捐赠条件后,随即在国内展开工程招标,在确定招标厂商后,国际协力银行(JBIC)、海外经济合作基金(OECF)便将工程款汇入得标厂商账户,并定期指派相关机关对施工程序、工程品质进行监督(见图4)。

作为国际合作实施机构,JICA成立后以协助发展中国家引进或改善公共设施为主要目标,在援助项目方面可分为基础设施建设与社会基础设施,除了桥梁、道路、港口等项目建设外,JICA更加关注基础教育、公共卫生、饮用水接管率、农业管理等知识普及项目。以对东南亚援助为例,JICA一方面同亚洲开发银行(ADB)合作在当地进行基础建设项目,另一方面则以当地日资企业(SMEs)、公民社会组织(CSOs)、日侨商会等组织为基础,直接同当地社会团体进行联系,以双边合作的模式向基层社会提供社会发展相关技能。具体案例包括:

1、2004年在老挝实施森林管理暨居民支援计划,以及同老挝政府共同承担地方基础教育、公共卫生、社会基础建设项目;

2、2004年至2009年在越南省级基础医疗体系推广项目;

3、在缅甸克伦族(Karen)聚集地推动改善当地生活环境计划;

4、在印尼同当地大学合作开办社会发展课程,并灌输当地人对环境维护的基本观念。(日本对东盟国家ODA资助主要项目可参见图5)

随着JICA在ODA扮演更为关键的角色,所推动的项目也从传统提供大型工程建设转变为社会基础建设,即便资助金额逐年下降,但日本对东南亚地区的渗透却越来越深。

三、如何调整对外援助政策

在对中日两国对外援助的发展历程进行梳理后,我们发现当中有着高度相似性,这为中国今后调整对外援助政策起到了正面的引导作用。首先,在很大程度上,中日两国的对外援助政策都聚焦在受援助国的天然资源上,这体现在援助贷款(优惠贷款)在对外援助项目中占比过高的现象。以日本2013年ODA为例,在总额1兆6902亿日币的援助经费中,贷款,优惠贷款项目达9236亿日币,占ODA总额54.6%,这个数额与中国对外援助中优惠贷款占比大致相同。在受援助国外汇资源短缺的情况下,大宗物资便成为偿还贷款的商品,“大米换高铁”便是一个典型案例;此外,贷款减免也成为外交谈判的一项工具,这与OECD组织对外援助的形式有着较大的区别。

相较于中日两国对外援助侧重通过提供优惠贷款模式,OECD国家在推动对外援助时更加强调“国家责任”,而非“国家利益”(日、韩两国是OECD国家中优惠贷款比例最高的国家),对外援助也以捐赠为主。在2012年OECD国家对外援助项目方面,双边捐赠(Bilateral Grant)总额为86147百万美元,双边贷款(Bilateral Loan)总额则为15330百万美元,捐赠金额约为贷款金额的5.6倍。

除了对援助形式进行调整外,安邦(ANBOUND)认为中国政府应加速对中国企业赴海外投资进行整合。根据安邦东盟研究团队近期调研结果显示,中国政府在整合企业赴海外投资上力度不足,大型国有企业与中小企业间未能形成上下游产业聚落,这使得中国企业的竞争优势无法有效发挥。以央企在东南亚的投资为例,中国企业在东南亚投资项目仍旧以承包大型基础设施建设为主。为回避风险并降低成本,央企尽可能缩短项目投资周期,具体做法包括大规模引入中国劳工、只负责基础设施兴建,不负责运营。对当地而言,中国企业的援助未能促进当地就业,此外,“建而不营”使得基础设施运作效率不佳,也给当地人留下中国产品质量、服务不佳的印象。

由于上游企业未能与中下游企业相互结合,因而导致中国企业无法将国内规模经济的竞争优势复制到国外,这连带影响中国企业对外直接投资的意愿。对处于产业中下游的中小企业而言,随着国内生产要素成本上涨,中下游企业面临产业转移的压力日益增加,但在上游供应未能同步转移的情况下,中小企业被迫通过行业协会的形态“揪团”赴海外投资。然而,未能同当地厂商建立供应渠道的情况下,供应链太长使得中国企业海外投资项目不但未能建立比较优势,反而为当地企业所并吞。

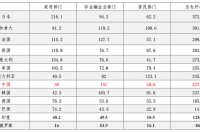

以中国—东盟双边经贸为例,尽管自2003年至2013年间,中国同东盟国家间贸易量已经从782亿美元上升至4436亿美元,但截至2013年6月,中国对东盟累积直接投资总额为300亿美元,东盟对中国累积直接投资则超过800亿美元。在双边经贸交往快速增长的同时,双边直接投资增长缓慢不但阻碍市场往最优化状态发展,产业结构高度重叠使得双边产业竞争关系大于互补关系(见表)。这不但对双边进一步经贸交往造成限制,更将对中国—东盟构建“命运共同体”的目标形成阻碍。

相较于中国当前推动经济外交所面临的困境,日本已摸索出一套成熟的运作机制,可为中国在推动经济外交上提供借鉴。有别于中国企业间“兄弟登山,各自努力”,自诩为“经济大国”的日本,政府积极辅导企业在海外投资整合。以日本—缅甸共同开发的迪洛瓦特经济开发区(Thilawa SEZ)为例,由日本经产省(MITT)出面协调日本企业与缅甸政府签订协议,日方由三菱、三井、丸红等三家大型商事出资200亿日币进行初期基础设施投资。在持股方面,缅甸政府与当地企业持股51%,日本三大商社持股49%,日本政府协调国际协力银行(JBIC)向三大商社提供融资协助。而在基础设施兴建方面,日本营建商五洋建设与缅甸营建商Consortium共同开发;在分工方面,日本厂商进行技术指导,施工则完全由当地劳工负责实施。

在基础建设完成后,日本政府再次启动跨部会协商(经产省、外务省)负责产业链整合,其目的是将国内产业链在当地完整复制(见图7)。由日本上游商社带着中下游中小企业进驻经济开发区,JICA负责在日本政府、缅甸政府、日本企业间进行协调,JBIC则对项目提供融资。通过这套运作模式,日本形成了一个由政府规划,半官方机构(JICA)负责协调;大企业负责开发与上游构建,中小企业则提供技术转移的经济外交模式。

在迪洛瓦特经济开发区案例中,日本政府未向缅甸政府提出港口、铁路的经营权,日本政府、企业则提供资金与技术资助缅甸经济发展;作为回报,日本在缅甸这个低度开发国家取得规格制定权,这便是所谓的日本经济外交模式的精髓。

四、本届政府推动经济外交的展望

在对中日两国经济外交模式进行梳理后,我们发现对中国而言,日本模式有许多值得借鉴之处。值得注意的是,新一届中国政府也已经开始对中国经济外交模式进行调整。从亚洲基础设施投资银行(AIIB)的建设到中国政府拒绝对津巴布韦提供新一轮援助,这都说明了中国经济外交模式再次进入转型阶段。其中,最为人瞩目的便是亚洲基础设施投资银行的设立。

作为中国政府推动经济外交模式创新的政策工具,亚投行具有“顶层设计”的意义。除了有填补发展中国家基础设施短缺的积极作用外,对于推动人民币国际化也有着重大效应。根据高盛公司评估,2013年至2020年间,仅马来西亚、泰国、印尼、菲律宾等四个中等收入国家在基础设施投资上总额将接近5000亿美元,这还不包括柬埔寨、缅甸、老挝、越南等低收入国家为落实东盟共同体所需加强的基础设施投资。此外,由于融资成本过高,因而导致基础设施投资跟不上预定目标,东盟内部也因此出现发展差异扩大的现象,这不但将对2015年成立的东盟共同体形成制约,也对中国—东盟间建立“命运共同体”的目标形成阻碍。

一直以来,作为独立智库的安邦便呼吁中国应将东盟作为深化经济外交的首要合作对象,新一届政府的“21世纪海上丝绸之路”政策更与安邦的主张不谋而合,而东盟国家间发展差距扩大便是中国调整经济外交政策的一个契机。在《中国的对外援助(2014)》白皮书中,中国政府明确将缩小东盟国家间发展差距视为同东盟进行周边外交的重要项目,而AIIB则被视为是落实中国—东盟“命运共同体”的首要政策工具。

在今年8 月举行的东亚峰会(EAS)上,王毅外长就东盟10 国作为亚投行创始会员国表示欢迎(见图8)。

然而,作为中国推动经济外交的“顶层设计”,亚投行的建设乃至后续运营依旧面临诸多考验。首先,在注册资本方面,亚投行初创阶段注册资本为1000亿美元,中国政府已承诺将认购500亿美元的资本,占初始股本总额的50%。然而,相较于亚银(ADB)最大持股人美日两国分别持股15.571%,并分别持有12.756%的投票权,中国对于亚投行的控制力度显然将超过美日两国对于亚银的控制。作为中国政府推动“海上丝绸之路”的重要工具,亚投行理当为深化双边战略互信的目标所服务,但是,一个受到中国政府牢牢把持的亚投行反而可能加剧东盟国家对中国战略意图的猜忌。

再则,如何与成立近50年,且运作机制高度成熟的亚银竞争,进而形成明确的互补性,也是“海上丝绸之路”能否伸展的关键。在美国未表达参加意愿,日本未受邀参加的情况下,当前承诺将加入亚投行创始会员国的成员中,多数国家为发展中国家与低度开发国家,这也点出了亚投行在运作阶段将出现宏观层面上管理能力的不足,以及金融工具的使用效率较弱等劣势。

回顾亚银创建过程中,曾就是否引入区域外资本认股进行激烈辩论。然而,在对照了非洲开发银行排斥区域外资本,因而出现金融话语权不足以及管理效率低下的弊病,亚银遂决定开放区域外资本认股,这项决策不但提高了亚银的管理效率,金融话语权获得巩固,更重要的是使亚银成为了一个真正意义上的国际组织。

对于中国而言,亚投行的设立与落实“中国-东盟生命共同体”有着紧密联系。在双边因地缘政治因素重新梳理战略利益的当下,如何使东盟国家相信这是一个增进双边互信的机制,而不是中国试图在区域内建构“中国规则”的工具,这对双边战略伙伴关系能否进一步深化起到重要影响。

最后,在积极加快亚投行建设步伐的同时,安邦(ANBOUND)主张中国政府应积极欢迎有意愿的各国参与亚投行的建设,这不但有助于学习更加先进的管理技术,更将提升亚投行在东盟国家间的声望。而在治理机制方面,应多参照各国际机构的组织、治理模式,真正建立起一个平等、透明度高的多边协商机制。唯有让亚投行成为一个能被东盟各国所信赖的机制,进而形成制度性规范,这对双边建立预期,进而深化战略互信有着极为重要的意义。