冷战结束后,特别是进入21世纪以来,国际体系的转型趋势日益明显。正如2015年后联合国发展议程高级别名人小组在其递交联合国秘书长的报告中所称,当前是一个“转型的时代”。[1]需要指出的是,这一转型不仅包括物质层面的权力转型,还包括器物层面的制度调整,更包括价值层面的规范更替。[2]尽管对当前国际体系转型的物质层面的讨论已经相当多,但对体系转型中更为基础的国际体系规范转变的讨论却要少得多。换句话说,既有国际体系转型的讨论很大程度上集中于体系转型的物质性动因,也有部分对其制度性动因的讨论,但严重缺乏对其规范性动因的深入和全面探讨。[3]国际规范的转变、特别是其新旧更替,既与体系转型的物质性和制度性动因相互强化,同时又使国际体系的转型在某种程度上不完全为物质性和制度性动因所决定。正是物质性和制度性动因与规范性动因的复杂结合,才导致了国际体系转型的真实过程。因此,理解国际体系转型的规范性动因,或者更为具体的国际规范更替的内在逻辑,对于最大化中国物质性甚至制度性崛起的规范性影响、尽可能地将中国的物质和制度能力转化为战略和思想性影响、为国际体系的转型贡献尽可能大的思想性和规范性公共产品,都有着深远意义。

要全面考察国际规范更替的内在逻辑,就必须首先理解其动力来源。既有研究认为,“规范”有一个普遍接受的定义,即具有给定身份的行为体适当行为的准则。[4]尽管可能存在限制性规范和构成性规范、评判性规范或规定性规范等差别,但一般而言,规范包括了“应然”和共同价值评判的实质。也正因为如此,规范使人们认为他们的行动是正当和恰当的。规范本身所体现的这一“合社会性”表明,规范根本上反映的是一种道德价值观结构,只有符合既定时空背景的既定道德价值观的行为,才可能被认为是善的或恰当的,否则就会被认为是恶的或不恰当的。[5]这样,国际规范的新旧更替根本上反映的是其背后深层次的国际道德价值观演变,后者是导致国际规范生命周期实现阶段性发展的安全化操作得以成功的关键。因此,尽管国际规范新旧更替的动力可能是多方面的,如国际体系内的物质要素特别是权力结构的根本性变化、参与国际社会的行为体的增加、国际体系的空间和议题范畴的扩大等,笔者认为国际规范更替的最为重要但探讨相对较少的两个动力来源在于:一是国际规范背后的国际道德价值观演变,二是对这种演变起到推波助澜作用的安全化努力。

要理解国际道德价值观的演变,首先需要了解道德价值观结构及其演变。所谓道德价值观结构或道德结构,是指一个团体、社会或更大的国际社会内部的行为恰当性的规定体系,总体上可以区分为道德价值形态、规范形态和秩序形态三个方面。[6]而在道德价值形态方面,又可分为两个层次:较低的层次是满足社会有序化基本要求的协调性道德,或者说维护社会最基本的生活秩序的道德,如团结互助、大公无私、集体主义、爱国主义等道德规范;较高的层次则是有益于提高生活质量和增进人与人联系的进取性道德,其道德要求远远超出维持社会生活必要条件的需要,如勤奋、勇敢、顽强、智慧等。协调性道德和进取性道德又可分别称做义务的道德和愿望的道德。[7]义务的道德是一种必须或底线伦理,而愿望的道德则是一种渴望或追求。[8]任何规模的社会都包括个体和集体两个层面,由此导致了协调性道德和进取性道德的某种内部紧张,具体体现为:个体层次的协调性道德往往同时是集体层次的进取性道德;反之亦然,集体层次的协调性道德往往同时是个体层次的进取性道德。导致这一矛盾或不对称结构的原因很大程度上在于,个体层次和集体层次的道德要求往往是相互冲突的或互为代价的:集体性道德要求确保作为整体的社会的持续或基本功能,而个体性道德首先关注的是个体的自我实现。因此,对一者而言是基本需求的,却往往成为另一者的道德追求。道德价值观结构的这一内部区分及其潜在紧张,既规定了对人类事务的大部分根本期望和根本行动目的,也规定了在制定、实施国际规则与国家政策方面的大部分实践依据和评判尺度。

与规范和界定国内社会各行为体特别是个人行为的社会道德价值观结构相区别,国际道德价值观结构旨在规范和界定国际社会中各行为体的行为恰当性。换句话说,国际道德价值观结构很大程度上是国际社会中各行为体最为重要的合法性来源。同样,国际道德价值观结构内部也存在协调性道德与进取性道德的区分,存在由个体性和集体性道德要求导致的潜在紧张关系。由此而来的,国际道德价值取向主要表现为三个对立面的平衡,即秩序与正义、效率与公平、交换正义与分配正义的平衡。[9]就协调性道德而言,秩序和效率能确保国际体系的稳定和高效运转,更强调源于集体或公共性的道德要求;而交换正义强调体系成员的平等身份,尽管这也是体系得以运转的重要前提之一,但更强调源于个体性的道德要求。就进取性道德而言,正义和公平很大程度上源于个体性的道德要求,而分配正义则是一种集体性的道德要求。[10]由于大国拥有更为强大的物质权势进而也声称更大的国家利益,使国际道德结构的这种内部冲突变得更为复杂。[11]总体而言,秩序、效率事实上更多反映了分配正义的要求,与国际体系的物质性基础有着某种对应关系,更多的是大国的国际道德价值观的反映;而正义、公平和交换正义则更多的是小国国际道德价值观的反映,旨在通过形式正义来追求绝对公平或绝对正义。[12]国际道德价值观结构背后的这一集体性道德与个体性道德、大国道德与小国道德的冲突,最为经典地体现在伯罗奔尼撒战争中雅典人征服弥罗斯人时的精彩辩论,其中雅典诉诸大国对秩序、效率和分配正义的要求,而弥罗斯人则诉诸正义、公平与交换正义。在弥罗斯人借助道德理由拒绝雅典人的吞并时,雅典人回应道,大家“都知道正义的标准是以同等的强迫力量为基础的;同时也知道,强者能够做他们有权力做的一切,弱者只能接受他们必须接受的一切”。[13]

迄今为止的国际关系史呈现出一个明显的历史性趋势,即国际道德价值观念尽管缓慢但却相当坚决地从利于强者向着保护弱者的方向发展。更为抽象地来讲,国际道德观念缓慢地从集体层次的协调性道德向进取性道德或从个体层次的进取性道德向协调性道德方向演变。《伯罗奔尼撒战争史》所记载的国际道德价值观明显是以大国、强国所持的集体性协调性道德主张为基础的,弥罗斯人对正义、公平和交换正义的呼吁几乎没有得到尊重。到主权国家体系出现后,这种强者的国际道德价值观所主导的格局更为明显,一方面是主权国家对非国家行为体的强势主导地位,另一方面则是强国特别是殖民帝国对弱国的强势主导地位。[14]直到二战结束特别是冷战结束后,就国际道德价值观的演变而言,三个相当重要的发展使得国际体系演变的规范性基础发生了重大变化,逐渐强化了国际体系内弱者的道德地位甚至在特定情况下的道德优势。

首先,国际道德价值观从主要为主权国家所垄断向着更有利于非国家行为体的方向发展。二战结束后特别是冷战结束后,国际体系内行为体的多元化趋势以前所未有的速度发展。正如著名国际关系学者理查德罗斯克兰斯(Richard Rosecrance)所指出的,主权国家的权力正在向上方、下方和侧翼流失,包括非政府组织、公民社会团体、跨国公司、个人等在内的非国家行为体正快速获得国际重要性。[15]由此导致了两个方面的国际道德结构变动:一是与主权国家相比的非国家行为体的道德地位,特别是与正义、公平和交换正义相联系的道德呼吁的地位,有了明显提升,在有关正义战争的讨论中表现得非常明显;[16]二是非国家行为体所倡导的国际道德规范日益受国际社会的重视,非国家行为体通过社会性立法或道德性立法来推广特定的国际规范,如涉及钻石开采的“金伯利进程”、涉及自然资源开采的“采掘业透明协议”、涉及企业社会责任的“全球契约”以及涉及金融、环境与社会保护的“赤道协议”等。[17]

其次,国际道德价值观从主要为西方国家所垄断朝着更有利于广大非西方国家的方向发展。冷战结束后特别是进入21世纪后,新兴大国的群体性崛起已经成为最重要的国际关系发展之一。广大发展中国家或者说全球政治意义上的南方国家的道德主张正日益得到重视。南南合作中对正义、公平和交换正义的强调,特别体现在团结外交(solidarity diplomacy)、平等互利、新型资源政治经济学、援助不附加条件、不干涉内政等方面,使得南南合作呈现出一种完全不同于南北合作的增长态势。[18]这一道德价值观演变的结果是对诸如国际货币基金组织(IMF)、世界银行乃至联合国安理会等国际组织的改革,使其代表性得以提高,发展中国家特别是非洲的话语权得到增强。

最后,国际道德价值观从主要为传统政治-军事安全所垄断向着更有利于非传统的经济-社会安全的方向发展。这一发展的核心逻辑在于,国际道德价值观正从由生存性道德向着尊严性道德倾斜。所谓生存性道德,是指国际道德价值观更为注重主权国家的基本生存和安全,如国家统一、领土完整等;而尊严性道德则更为关注具体个人的生活状态,具体体现为诸如人权、人的安全、保护的责任、人道主义干预等规范的日渐兴起。这一演变的最为典型的体现是战争与军队功能的演变,即从获得生存必需向确保生存质量的转变。[19]这一转变同样更强调基于保护弱者的正义、公平和交换正义的原则。

国际道德价值观结构内部的复杂性和潜在紧张及其历史演变,相当明显地体现在历代国际规范的持续更替之中。是什么力量推动了国际道德价值观体系或更微观的国际规范的新旧更替?缘何特定国际道德价值观在特定历史时期占据主导地位,而其他的则往往被认为是不重要的甚或是根本错误的?笔者认为,哥本哈根学派所提出的安全化理论在很大程度上揭示了国际规范新旧更替的另一重要动力来源。[20]冷战结束以来,围绕国际规范生命周期的理论研究日益涌现。[21]但需要指出的是,这些研究多遵循线性思维,认为规范生命周期的不同阶段之间是一种递进关系,几乎不存在倒退的可能。因此,笔者借用安全化理论,对规范生命周期的这一线性思维进行了完善并提出国际规范遭到侵蚀甚至被取代的过程。[22]笔者认为,一项国际规范可能遭受来自相关国际规范的竞争、国际规范执行不力、被违背以及与既有国际规范相抵触或冲突等,从而导致其遭侵蚀甚或被替代。随着违反规范的行为未受惩罚、国际社会对此规范的效力与合法性产生质疑,结果便可能是使这一国际规范迈向生命周期的终点,即不断遭受侵蚀、并可能促发其他国际规范的兴起,由此产生了国际规范的新旧更替。需要指出的是,在国际规范的新旧交替过程中,国际道德价值观的变化与特定国际规范成功的安全化操作之间是相互强化的关系:一方面,国际道德价值观的演变是国际规范更替的前提,因为新规范得以确立并获得合法性源于“其成为共同体成员对特定环境的合理反应及其与主流价值规范的逻辑一致性”;[23]另一方面,安全化操作得以成功必须同时具备三个条件,即因果联系性、时间紧迫性和道德必要性,安全化操作的成功可使相应的国际道德观念得到进一步强化。

就当前国际道德价值观延续的重大演变趋势而言,尽管强者仍可利用其物质性优势坚持对秩序、效率和分配正义的强调,但弱者可更大限度地通过安全化操作来动员道德性关怀以强调正义、公平和交换正义。强者和集体性的协调性道德要求尽管很大程度上可通过物质性力量强行实现,但缺少道义性或规范性支持的强制行为会对强者造成伤害,美国在2003年绕开联合国入侵伊拉克的行为就严重损害了美国的软实力。可以认为,国际道德价值观的这一历史性趋势和弱者以道德口号为支撑的安全化操作取得的更多成功,为中国带来了崭新的崛起环境,呼吁着完全不同的崛起思维和战略策略。

国际道德价值观的结构性演变,再加上安全化手段日益广泛的使用,使得国际规范的新旧更替或演变正呈现一个重大趋势,国际规范的发展某种程度上与国际性的物质性力量结构相脱节,国际规范在基于物质性力量结构的同时,又一定程度上超脱于物质性力量结构。国际规范的这一演变可结合行为体、手段及其性质加以考察,进而得出国际规范新旧更替的四种具体类型。

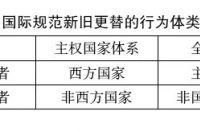

推动国际规范更替的行为体可依据其对既有国际规范的根本态度,分为既有国际规范的维护者特别是主导者和既有国际规范的反对者甚至是挑战者。从国际体系演变的宽容与不容异己的逻辑出发,既有国际规范的维护者特别是主导者并不乐意自动让出国际规范的界定权力。对这类行为体而言,可有的选择往往包括适应——主动宽容与被动宽容、遏止——预防性打击或阻止、被推翻——包括通过战争方式或和平手段。需要指出的是,从权势转移的角度看,[24]既有国际规范的维护者又可分为两个层次,一是主权国家体系内部的西方国家,二是整个全球体系内的主权国家。就前者而言,其所面对的是非西方国家的崛起及其所倡导的国际道德价值观的挑战;对后者而言,其所面临的挑战更多来自于为数众多的非国家行为体的崛起及其倡导的国际道德价值观挑战。类似地,国际规范的反对者甚或挑战者也包括两个层次,即主权国家体系内的非西方国家和全球体系内的非国家行为体(参见表1)。

上述两对/四类行为体在推动国际规范新旧交替的手段上存在着重大差异。总体而言,国际规范新旧更替有两种方式,即战争与和平方式(参见表2)。战争往往需要明确且大致对等的敌对双方,因此通过战争实现的国际规范新旧更替往往发生在主权国家体系内部,通过大战后对国际秩序和国际规范的重新界定而完成。由于既有秩序和规范在大战过程中遭到毁灭性打击,因此大战之后赢家往往占据重组国际秩序和重建国际规范的主导权。主要出于秩序、效率和分配正义的考虑,大战后的秩序和规范更多地反映强国和赢家的道德价值观。当然,由于达成共识而组建新的国际秩序和国际规范同时符合赢家和输家的利益,赢家有时也会选择限制自身权势以便使新体系和新规范得到更广泛的接受。[25]换句话说,战后秩序和规范的重建一方面要有助于延续赢家的最大利益,另一方面也要有助于维护输家的最小利益。在这里,无论是既有规范的维护者获得胜利还是其挑战者获得胜利,都不太可能根本性地改变国际规范的实质性内容。因此可以认为,尽管是通过战争方式实现国际规范的新旧更替,但就规范内涵的变革而言,却可能温和得多,极可能不是革命性的新旧更替。

和平的国际规范新旧更替在两种情况下可能发生:一是主权国家体系内的国际权势转移并未导致霸权战争,相反实现了和平的权势转移,如第二次世界大战后的英美权势转移——尽管这并非不存在争议。就当前从西方向非西方的国际权势转移进程而言,尽管新崛起的非西方国家有变更国际规范的要求,但由于其崛起很大程度上仍是在现有体系内实现的,因此革命性地推翻现存秩序及其背后的国际规范,并不符合其自身的利益,特别是短期内可以继续利用现有秩序和规范实现可持续性崛起的利益。二是在国际体系层次上,由于行为体或议题性质的非对称性,因此战争难以发生,国际规范的新旧更替往往是和平的。例如,尽管美国在2001年九一一事件后发动了全球反恐战争,但战争的性质更多的是美国与被认定为支持国际恐怖主义的国家或更准确地说支持本?拉登的国家在作战,而非主权国家与非国家行为体的战争。因此,尽管主权国家与非国家行为体这两类不同性质的行为体所倡导的国际道德价值观是相互冲突的,但其直接冲突却由于“敌人”的相对模糊而难以发生。类似地,同样由于敌我关系难以识别,从生存性道德向尊严性道德的“权势转移”也在很大程度上是和平的,尽管有可能导致某种社会性动荡和不稳定。

基于对国际规范新旧更替的行为体和手段的讨论,可进一步发现规范更替的后果或性质。国际规范新旧更替的后果或性质,是指新的国际规范与旧的或既存国际规范的相互关系。国际规范的新旧更替将从根本上启动或加速国际体系的变化,即导致现存体系规范在新规范形成并深嵌于体系日常议程之前的侵蚀、磨损和停滞。[26]总体上,国际规范的新旧更替模式可能包括以下几种类型:拓展或延伸、修正或改革、升级或替换、逆转或革命。首先,国际规范的拓展或延伸可称为作为添加的变革(change as addition),即新规范并不必然是对旧规范的替代,新旧规范事实上是一种共存关系,变革只是种添加,仅仅增加了规范的复杂水平。其次,国际规范的修正或改革也可称为辩证法式的变革(dialectical change),它不只是添加,而是代表着新规范是建立在旧规范的基础之上,新规范与旧规范之间既存在新奇性也存在延续性,它并非是一种总体替代,因而可将新旧规范结合起来。再次,国际规范的升级或替换可被认为是一种转型,是指经过一段时间积累后所导致的量变甚至质变,它区别于旧有观念、实践及范式在相当长时间保持稳定不变后遭到的废弃,而是一种机制、功能上的变化。最后,国际规范的逆转或革命是一种作为替代的变革(change as replacement),指过去的一切类型结构都将为新式的规范所取代,这是一种关于变革的非延续性的思想。[27]

需要指出的是,前三种演变模式都是延续性的体现,而最后一种则是断裂性发展。尽管从总体趋势上看,国际道德价值观的演变更多的是延续性的逐渐替换,而非断裂性发展。但就更为具体的国际规范演变而言,的确需要区分不同类型的新旧更替。国际规范的拓展或延续最为明显地体现在安全规范的拓展上,特别是从传统安全向非传统安全尤其是人的安全方面的规范性演变。国际规范的修正或改革则较为明显地体现在主权国家与非国家行为体的道德地位的相对变化上,全球化和相互依赖使非国家行为体的道德地位及相应的合法性都得以增强,但主权国家规范也并未因此消退,相反,主权国家的道德优势地位在适应全球化和相互依赖的过程中通过逐渐修正、重新界定等方式得到重新巩固。类似地,西方与非西方道德地位的相对变化及由此而来的国际规范演变也是一种修正或改革,而非革命。战争与军队功能的演变可能是国际规范的升级或替换,确保国家主权统一和领土完整等传统高级政治领域的安全现在已经成为战争与军队的最低功能抑或是一种协调性道德,而追求更高的人的安全等生存质量则成为战争与军队的进取性道德要求。有关人权与主权规范的竞争,极有可能导致国际规范的逆转或革命,尽管这一进程可能很慢?甚至可能失败。

结合上述讨论,笔者识别出四种类型的国际规范新旧更替可能(参见表3)。第一种是霸权战争后的国际规范新旧更替,尽管其手段是权势转移中对立双方的战争,但其在国际规范更替领域的性质或后果是延续性的,而非根本性的改换天地;第二种是和平权势转移后的国际规范新旧更替,也是权势转型中对立双方参与的、采取和平手段的国际规范更替,其性质或后果也更多是延续性的;第三种是全球层次上尊严性道德价值观崛起带来的议题性国际规范变更,其更多是国际规范的覆盖范畴和功能的拓展、延伸及改革,因此其性质更多是和平的、延续性的,安全化操作也将是其主要手段;第四种是全球层次上因非国家行为体崛起而导致的国际规范变更,尽管手段上是和平的——如果说非国家行为体采取的抗议、游行甚至可能引发的政府镇压等不算做战争的话,但其性质却极可能是革命性的、断裂性的。因为对非国家行为体而言,仅仅将主权国家体系内部的国际规范予以拓展、延伸或改革,显然是不充分的。特别是依据正义、公平和交换正义的要求,非国家行为体自身及其所倡导的国际道德价值观如果不是要赢得对主权国家及其所倡导的国际道德价值观的全面优势,至少也应取得大致平等的地位,而这本身对于既有体系和规范而言都是断裂性的和革命性的,而非延续性和改良性的。

面对当前国际体系转型下国际规范新旧更替的压力,再加上国际规范逐渐从维护强者利益到保护弱者权益的历史性发展趋势,中国作为一个新兴大国,既需要顺势而为地倡导国际规范的合理更替,也需要把握分寸以使国际规范的更替有理有节。因此,中国需要首先明确自身在当前国际规范新旧更替进程中的准确定位,继而界定自身对于国际规范更替的总体战略和具体策略。

从前述的二战后特别是冷战后的三大趋势出发,可以得出中国应对国际规范新旧更替的具体定位。首先,就主权国家与非国家行为体的关系而言,面对非国家行为体的迅猛发展势头,必须回答主权国家未来命运的问题。尽管有不少著述都讨论过所谓“主权过时论”,但无论是从威斯特伐利亚体系自身的生命力的角度,还是从全球化和相互依赖本身的工具性的角度,[28]主权国家在可预见的未来仍可能是国际体系乃至全球体系中最为重要的行为体,尽管其他非国家行为体的重要性可能持续上升。作为一个洲际性大国,中国仍是主权国家的重要代表。其次,就主权国家体系内部的西方与非西方关系而言,中国是非西方新兴大国群体的一员,因此,中国不仅需要成为新兴大国道德价值观的倡导者,同时也应成为更为广大的发展中国家道德价值观的倡导者和代言人。最后,就议题性的国际规范更替而言,中国的主权民族国家建设进程显然尚未进入到与美欧国家等同样发达的水平。中国的政治、经济、社会、文化等方面的发展水平尚存在明显不足,长期来看,中国仍是一个发展中国家;因此,中国对议题性的国际规范的关注应更加重视传统的政治-安全议题,对于经济、气候变化等与国家发展密切相关的国际规范的发展也应高度重视,但对于否定主权规范、强调个体自由等后现代国际规范则应保持谨慎态度。

由前述三个维度的定位来看,中国应对国际规范更替的总体战略应大致确立如下:以维护和促进广大发展中国家的国际道德价值观为基础,以和平的安全化手段而非战争形式推进国际规范的延续性而非革命性更替,推进国际规范朝向充分虑及发展中国家和非国家行为体的进取性道德要求的以主权国家体系内的守成大国和新兴大国共同主导的协调性道德方向发展。依据这一总体战略,中国应对国际规范更替的具体策略大致包括以下四个方面。

第一,中国应继续坚持在体系内走和平发展道路,基于命运共同体精神实现与广大发展中国家的同步发展。尽管不断有人质疑中国的发展中国家身份,但中国经济发展的部门性和地区性不平衡,中国政治、经济和社会等各领域发展不平衡,这决定了中国仍将长期保持发展中国家的身份。因此,中国目前和未来可预见的时间内的首要任务仍是通过走和平发展道路实现体系内的全方位崛起。当前中国的崛起很大程度上仍是物质性的或者说仅限于经济层面的崛起,在政治、安全、战略以及思想文化等领域仍与世界上的先进国家有较大差距。[29]因此,中国要倡导和促进新兴大国国际规范的创建、推广和内化,特别是推动既有规范缔造者和维护者给予新兴大国成长空间,在规范缔造方面与新兴大国共享规范倡导权、制定权和维护权。

同时,作为世界上最大的发展中国家,中国理应与广大发展中国家一道,共同促进发展中国家的国际道德规范的建设和推广。需要指出的是,“发展中国家”作为一个术语更多是经济意义上的,中国与其他发展中国家的合作更应从规范和政治上的南南合作的角度予以考察,促进和推广有利于全球南方和南南合作的国际规范的创建、推广、内化和维护。这里相当重要的规范或许包括全球南方的“团结外交”、新型资源政治经济学、平等互利等。

第二,中国应倡导对现行国际规范的拓展、修正或升级,而非进行革命性的替代,维护主权国家作为国际体系首要行为体的地位。从主权国家体系内部的西方与非西方关系角度看,中国应当与广大发展中国家共同倡导更有利于南方国家的国际道德价值观。但从整个国际体系中主权国家与非国家行为体关系的角度看,作为一个重要的主权国家行为体,在主权国家仍将长期是国际生活的首要行为体的前提下,中国理应和所有主权国家一道,建设主权国家的命运共同体和利益共同体,维护主权国家体系的核心国际规范。面对国际体系快速转型、非国家行为体迅猛崛起、全球性挑战集中性爆发,主权国家的行为能力和合法性都面临着全方位的挑战,如何及时调整与主权国家相关的国际规范以使之适应新的状况、应对新的挑战和承担新的功能,便是中国与其他主权国家共同面临的任务。要使中国的物质性崛起更快、更为全面和更容易为他者接受地转化为国际影响力特别是国际规范制定能力,中国就应当主动承担起事关主权国家整体利益的国际规范拓展、修正或升级的倡议责任,而不是效仿西方试图通过动摇其他国家的主权而维护自身主权。换句话说,中国应倡导的国际规范更替的性质是延续性的,而非革命性的。只有让整个国际社会认识到这是一个命运共同体,才可能对主权国家作为整体面临的挑战做出有效应对。而通过倡导这一命运共同体应有的集体行动,中国也能有效实现物质能力向政治影响力的转换。

第三,中国应倡导在确保“底线伦理”的基础上,适度追求进取性道德目标。同时,对于西方国家和非国家行为体设置“普世性”进取性道德目标的努力,中国应与广大发展中国家一道采取有取有舍的理性态度加以对待。面临来自发展中国家和非国家行为体这两个方向的进取性道德要求,中国应倡导确保“底线伦理”或确保协调性道德目标的实现,特别是需要关注国际体系转型中的秩序、效率及分配正义问题。在此基础上,中国也应倡导合理关注广大发展中国家对正义、公平和交换正义的进取性道德追求,如有效增加广大发展中国家在国际机制特别是联合国、国际货币基金组织、世界银行、二十国集团中的代表性,有效提升广大非政府组织和公民社会团体对于全球治理进程的参与等。但中国也应与国际社会一道,努力抵制少数西方国家和非国家行为体设置全球性进取性道德目标的企图。应当指出的是,类似于社会道德结构,国际道德结构的首要关切是维持国际体系基本功能的协调性道德,而进取性道德目标可为那些具备相应条件的行为体单独追求,而不应成为普遍性的要求。当前的国际努力中存在这一争论,例如应对全球气候变化的“共同但有区别的责任”原则,共同责任是一种进取性道德要求,而有区别的责任是一种协调性道德要求。将进取性道德目标设定为一种普遍要求,其后果是不仅无法普遍地实现上述目标,相反可能扰乱协调性道德目标的实现。目前以美国为首的西方国家所推行的“民主推广”、“人道主义干涉”、“保护的责任”等都是这一努力的体现,其后果的破坏性也广为人知。

第四,中国应倡导国际规范更替的和平性、延续性和可持续性,而非战争性、断裂性和不可持续性。一方面,如前所述,一般意义上的非西方国家崛起和当前更为特别的中国崛起,都追求体系内崛起而非革命性或霸权战争式的崛起,这也就意味着中国对国际规范更替的方法论必然是和平的,追求国际规范的延续性而非断裂性;另一方面,体系内崛起的方式注定了非西方国家的崛起特别是中国崛起的过程是漫长的,进而对国际体系和国际规范的改革也是缓慢的和渐进的,这意味着中国对国际规范更替的追求应当是可持续的,而非一次性的。这里的一次性并非指革命性或战争性地实现国际规范更替,而是指中国及其他国际行为体对国际规范的更替需要持续进行,不能使既有规范缔造者或维持者只做一次性的暂时让步,而在情况缓解时便不再对国际规范进行拓展、修正或升级,甚至可能否认先前的让步。中国应当与其他国际行为体一道推动国际规范的持续性拓展、修正或升级,实现国际规范更替的可持续性。

注释:

[1]United Nations,A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development: The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda,May 30,2013,pp.7-12.

[2]戴维赫尔德等著,杨雪冬等译:《全球大变革:全球化时代的政治、经济与文化》,北京:社会科学文献出版社2001年版,第613、617-618页。

[3]有关国际体系转型的一般性讨论,可参见杨洁勉:《体系改组与规范重建——中国参与解决全球性问题对策研究》,上海:上海人民出版社2012年版;笔者主要从安全化与国际规范生命周期的角度对国际体系转型的规范性动因做过初步探讨,参见潘亚玲:《安全化、国际合作与国际规范的动态发展》,载《外交评论》,2008年第3期,第51-59页。

[4]Peter J.Katzenstein,"Introduction: Alternative Perspectives on National Security," in Peter J.Katzenstein,ed.,The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics,New York: Columbia University Press,1996,p.5; Martha Finnemore,National Interests in International Society,Ithaca,New York: Cornell University Press,1996,p.22; Audie Klotz,"Norms Reconstituting Interests: Global Racial Equality and U.S.Sanction Against South Africa," International Organization,Vol.49,No.3,1995,pp.451-478.

[5]彼得卡赞斯坦等编,秦亚青等译:《世界政治理论的探索与争鸣》,上海:上海人民出版社2006年版,第300-301页。

[6]刘云林:《道德的结构、层次与当代中国道德建设》,载《探索》,2005年第6期,第16页。

[7]E.博登海默著,邓正来译:《法理学——法律哲学与法律方法》,北京:中国政法大学出版社1999年版,第373-374页;沈宗灵:《现代西方法理学》,北京:北京大学出版社2000年版,第54-55页。

[8]马克?马陶谢克著,高园园译:《底线:道德智慧的觉醒》,重庆:重庆出版社2013年版,第1-2章;陈泽环:《当代道德生活中的底线伦理》,载《理论参考》,2011年第5期,第33-34页。

[9]有关交换正义与分配正义的讨论,可参见时殷弘:《论世界政治中的正义问题》,载《欧洲》,1996年第l期,第7-9页。

[10]Marco Vieira,"Rising States and Distributive Justice: Reforming International Order in the Twenty-First Century," Global Society,Vol.26,No.3,2012,pp.314-320.参见任小鹏:《个人道德与群体政治:莱茵霍尔德?尼布尔的基督教现实主义思想研究》,上海:上海人民出版社2013年版。

[11]David A.Welch,"Morality and """"the National Interest""""," in Andrew Valls,ed.,Ethics in International Affairs: Theories and Cases,Boston: Rowman & Littlefield,2000,pp.3-14.

[12]Kimberly Hutchings,"The Possibility of Judgement: Moralizing and Theorizing in International Relations," Review of International Studies,Vol.18,No.2,1992,pp.51-62.

[13]修昔底德著,谢德风译:《伯罗奔尼撒战争史》,北京:商务印书馆1960年版,第413-417页。

[14]潘亚玲:《“文明标准”的回归与西方道德霸权》,载《世界经济与政治》,2006年第3期,第39-45页。

[15]Susan Strange,"The Defective State," Daedalus,Vol.124,No.2,1995,p.56.

[16]Anthony F.Lang,Jr.,"Authority and the Problem of Non-State Actors," in Eric A.Heinze and Brent J.Steel,eds.,Ethics,Authority,and War: Non-State Actors and the Just War Tradition,New York: Palgrave Macmillan,2009,pp.47-72.

[17]张春:《中非关系:应对国际对非合作的压力和挑战》,载《外交评论》,2012年第3期,第40页。

[18]相关讨论可参见UNCTAD,The Least Developed Countries Report 2011: The Potential Role of South South Cooperation for Inclusive and Sustainable Development,New York: United Nations,2011; S.van der Lugt,"South South Cooperation," CCS Policy Briefing,Stellenbosch: Centre for Chinese Studies,Stellenbosch University,2011; UNECOSOC,South-South and Triangular Cooperation: Improving Information and Data,New York: UNECOSOC,2009;张春:《新兴大国与非洲关系的国际关系理论意义》,载《阿拉伯世界研究》,2013年第2期,第106-120页。

[19]张春、潘亚玲:《战争的演变:从寻求生存必需到维护生存质量》,载《国际论坛》,2002年第4期,第14-21页。

[20]有关安全化的一般性论述,参见巴里布赞等著,朱宁译:《新安全论》,杭州:浙江人民出版社2003年版,第32-36页。

[21]围绕国际规范的生命周期问题有多种理论进行过分析,如芬尼莫尔和辛金克的规范兴起、普及和内化三阶段论,莱斯、罗普和辛金克等提出的“规范螺旋”概念,贝尔提出的“规范逆转”模式以及莱斯提出的作为规范扩散的劝说、声辩和施压过程,等。参见彼得卡赞斯坦等编:《世界政治理论的探索与争鸣》,第295-332页;Thomas Risse,Stephen C.Ropp and Kathryn Sikkink,The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change,Cambridge: Cambridge University Press,1999; Coral Bell,"Normative Shift," The National Interest,December 2002,pp.44-54; Thomsa Risse,"Lets Argue: Communicative Action in World Politics," International Organizations,Vol.55,No.1,2000,pp.1-40。

[22]笔者对这一议题的研究参见潘亚玲:《安全化、国际合作与国际规范的动态发展》,载《外交评论》,2008年第6期,第51-59页。台湾学者莫大华也注意到这一问题并做出了相似努力,参见莫大华:《国际关系理论的辩论、对话与综合——美国“防止扩散安全提议”国际规范的个案分析》,载《问题与研究》,2006年第5期,第25-26页。

[23]Ann Florini,"The Evolution of International Norms," International Studies Quarterly,Vol.40,No.3,1996,pp.363-389.

[24]有关当前权势转移同时发生在主权国家体系和全球体系两个层次上的双重性质的讨论,参见张春:《双重权势转移视阈下的奥巴马政府对非政策》,载《西亚非洲》,2013年第2期,第22-25页。

[25]G.John Ikenberry,After Victory: Institutions,Strategic Restraint,and the Rebuilding of Order after Major Wars,Princeton: Princeton University Press,2001.

[26]詹姆斯N.罗西瑙著,张胜军、刘小林等译:《没有政府的治理》,南昌:江西人民出版社2001年版,第1页。

[27]这里借鉴了霍尔斯蒂有关国际关系理论中的变革问题的相关论述,可参见Kalevi J.Holsti,"The Problem of Change in International Relations Theory," Institute of International Relations,The University of British Columbia,Working Paper No.26,December 1998,pp.7-9。

[28]有关全球化和相互依赖同样可工具性地强化主权国家的能力和地位的论述,参见时殷弘:《全球化潮流中的国家——关于国家在当今世界政治中的地位、权能和积极作用的系统论说》,载《国际政治研究》,2002年第3期,第95-103页。

[29]王逸舟:《创造性介入——中国之全球角色的生成》,北京:北京大学出版社2013年版,第146-148页。