2015年2月初,中国人民银行决定降低存款准备金率,采取了普降与定向相结合的做法,在将所有存款机构的存准率下调0.5个百分点的同时,对“三农”和中小企业业务比较集中的金融机构又额外降准。这是自2014年11月下旬央行降低存贷款基准利率后货币政策再次全面放松,本来对资本市场是个利好的消息——上次降息之后,股市一度暴涨。不过这次降准的消息公布以后,央行首席经济学家、金融研究所所长和研究局局长三位官员分别以不同的形式传递了同样的信息,即这次降准主要是流动性管理,不是强刺激或者全面放水的开始。投资者感觉官员们把政策宽松的效果完全“对冲”掉了,最后股价不升反跌。

其实,降准、降息就是货币政策宽松,这个不需要进一步解释。不过,引导市场预期本来就是央行的一项重要工作,几位官员的解读其实还是比较准确的,只不过市场很失望。不再全面放水,不再“举国保增长”,这在决策层已经有共识。但问题是现在央行给货币政策赋予了三个方面的任务:调节经济活动、维护金融稳定和支持结构调整,一个货币政策能否担当得起这么多的责任?

我们认为,这次围绕降准发生的故事提出了四个有关货币政策的问题。第一,货币政策取向能否放弃“稳健”这个说法,而改用“收紧”、“放松”或者“中性”?第二,能不能让货币政策回归调控经济周期的本意,把金融稳定的责任交给审慎监管?第三,能不能尽可能地淡化货币政策的结构性目标?最后,如果让货币政策回归调节经济周期的本义,现在该不该全面宽松?

央行应该给市场一个明确的货币政策取向的预期。格林斯潘曾经有一段著名的语录,“如果我的话你听起来异常清楚,那你肯定是误解了我的意思。”不过联储含糊的是会不会调整政策,不是货币政策取向。

近年来,中国人民银行货币政策取向一直是“稳健”。百度百科对“稳健”有两个解释,即“稳而有力”和“稳重、不轻浮冒失”。胡晓炼前副行长曾经解释,“稳健”就是“不紧也不松”。从字面看,目前货币政策的取向似乎是“中性”。但从实际操作看,最近货币政策一直在“适度宽松”。也许语言的模糊性给决策者留下了较大的回旋余地,但却常常让市场参与者摸不着头脑。为了给市场一个清晰的预期,建议央行尽快采用“宽松”、“收紧”和“中性”这些标准的货币政策取向。

央行官员对货币政策宽松欲迎还拒,反映出他们矛盾的心理。官员们究竟担心什么,我们不知道。不过我们可以做如下理性猜测。第一,他们可能担心通胀反弹,毕竟消费者价格指数(CPI)是央行每年都要向全国人大承诺的重要政策目标之一。第二,他们可能担心资产泡沫进一步扩大,上次降息之后,国内股价强势回升,但企业层面的盈利状况却毫无改善。第三,他们大概担心已经很高的杠杆率继续上升,雷恩哈特(Carmen Rhinehart)和罗格夫(Kenneth Rogoff)曾经警告高杠杆率可能导致金融不稳定和增长滑坡。最后,他们可能也担心货币政策全面宽松的预期导致大流资本外逃,不但形成货币贬值的压力,还可能危及金融稳定。

这些担忧都非常合理,经济与金融稳定本来就是中央银行的职责所在,金融要是出了问题,万事皆休,所谓的“格林斯潘对策”(Greenspan put)就是前车之鉴。1998年对冲基金长期资本管理公司(Long-Term Capital Management)濒临破产,为避免投资者的避险心理阻碍美国经济增长,格林斯潘当机立断,在一个秋季下调利率75个基点。但这个干预可能加剧了“道德风险”问题,助长了投资者的冒进心理。而且在互联网泡沫破裂之后,美联储长期维持宽松的货币政策,促成了持续高速的经济增长。格林斯潘也因对短期经济走势的精准把握而备受敬重。不幸的是,宽松的货币政策虽然没有抬高通胀率,却吹起了房地产泡沫,最后引发了危及全球的金融危机。

自那之后,各国央行监管官员们开始探讨货币政策决策是否应该关注资产泡沫和金融风险。对这个问题的回答几乎都是肯定的,但货币政策本身如何调节资产价格却是一个难题。一般货币政策调整无非是加息或减息0.25个百分点,但如果房价在以30%的速度上涨,利率微调不太可能产生预期的效果。如果大大扩大利率调整的幅度,则又可能对实体经济造成过大冲击。所以货币政策究竟能不能同时肩负宏观审慎监管的责任,现在还没有找到好的解决办法。倒是越来越多的学者意识到,格林斯潘领导下的美联储听任金融风险不断放大,比如房价上升和金融衍生品增长,其主要政策失误并非长期维持宽松的货币政策环境,而是在1998年采取极端货币政策措施挽救市场,之后也没有及时采取宏观审慎监管手段控制金融风险。

央行或许应该把执行货币政策和实施审慎监管两大功能相对分离。这两个方面都是央行的工作,在操作时当然可以相互协调,但客观事实是,货币政策不可能完全兼顾审慎监管,审慎监管也无法取代货币政策。宏观政策的功能主要就是调节经济周期,经济太冷了,松一松,经济太热了,紧一紧。我国的货币政策有很明确的政策目标,即经济增长、就业、通货膨胀和国际收支。如果担心金融稳定,央行可以采用资本监管、贷款损失准备、杠杆率、贷款成数、压力测试、首付比例和印花税等政策工具。给降息、降准这样简单的货币政策调整赋予金融稳定的责任,不但难以达到预期的效果,还可能令资本市场摸不着头脑,无所适从。

央行还应该尽量淡化货币政策的结构性功能。自本届政府施政以来,一直在实施货币政策定向宽松的做法。除了多次定向降准,还引进了常设借贷便利(standing lending facility,SLF)和中期借贷便利(medium-term lending facility,MLF)等新的货币政策工具。这些“政策创新”的目的是把结构调整的理念揉到货币政策制定之中,避免“大水漫灌”,追求“精准滴灌”,尽可能地让适度增加的流动性支持经济中的瓶颈领域和重点发展领域。比如2014年7月,央行向国家开放银行提供1万亿元的再贷款支持棚户区改造。2015年2月,央行对“三农”和中小企业贷款业务相对集中的金融机构额外降准。这样的货币政策既减缓增长减速的势头,又帮助调整经济结构,听起来是一件两全其美的好事。

唯一的问题是,货币政策是总量工具,很难发挥结构性功能。给国家开发银行和农业发展银行增加流动性,让它们支持特定的业务,当然可以做到,但政策性银行做的不是商业性的金融交易。比如现在中小企业融资难、融资贵,央行就特意降低城市商业银行的存准率。但问题是经济下行时,金融风险上升,融资成本就要提高。中小企业的金融风险更大,所以融资成本更高。城市商业银行即使有了更多的资金,贷给中小企业也许不是最优选择,因为商业银行最终是要考核坏账率和利润率的。归根到底,钱是会流动的,央行无法违背市场原则强制改变企业与银行的行为。正如周小川行长所说,“货币政策可以为结构调整创造条件”。但货币政策不一定能调整经济结构。

如果让货币政策回归本来的功能,那么未来央行应该还会降息、降准。2013年6月,我们把新政府的政策框架概括为“不刺激、去杠杆和搞改革”,以区别与之前“调结构总是让位于保增长”的政策倾向。不过关于“不刺激”这一条一直存在较大的争议,官方通讯社甚至还专门发文批评这个概括把刺激与改革对立起来了。其实我们对“不刺激”的定义是“不再采取大规模的刺激政策保增长”,但这不等于说政府不再使用任何宏观经济政策手段或者不再稳增长,任何市场经济国家都有反周期政策,中国也不应该例外。但反周期,不能再像过去那样试图把经济周期彻底消灭掉。

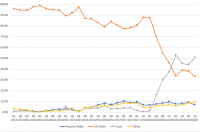

目前央行确实应该采取进一步宽松货币政策的措施。2014年,经济增长一直面临下行的压力。进入2015年以来,这一压力又有进一步加剧。无论是看制造业采购经理指数(PMI)还是看进口数据,均表明国内经济活动十分疲软。一些制造业的过剩产能比率超过30%。1月份CPI跌到1%以下,远远低于官方设定的2.5%的目标。更为严重的是,生产者价格指数连续三十多月负增长。有的学者和官员主张以偏紧的货币政策环境倒逼改革,出发点虽好,但可能导致严重的宏观经济后果。稳定的经济环境是否会加快经济改革,不好说,但起码有利于控制金融风险。不过在当前情况下,我们也不应期望货币政策宽松能大幅拉动经济增长回升。即便如此,反周期仍然是货币政策的本职工作。