5.中国的挑战:如何从人治平稳过渡到法治

对于引领全球经济增长的亚洲大国,迄今为止,我们显然还没有讨论其具体情况。“亚洲国家能否成为全球经济增长的引擎?”这一问题需要预测亚洲长期增长的趋势。为解决这个问题,一种观点希望列举出与经济增长存在相关性或因果关系的各因素之间的具体函数关系:g=f(x)

将“x”变量的各种可能取值代入模型,即可求出下一个时期经济是扩张还是衰退。我们本可以针对国家做一些讨论,但鉴于以下三个原因,我们谨慎地决定不这样做。

首先,这种类型的条件预测当然与对条件变量的预测一样好。假设将可能的变量“x”分为两类,一类具有较高的持续性(例如国家大小、地理环境、纬度、是否靠近港口等变量),因而比较容易预测;另一类则具有较低的持续性。显然前者容易预测,但无法作为解释超高速经济增长的通常原因。也就是说,由于数据中增长的序列相关性低,所以增长的常决定因素(constant determinants)不可能有高的解释力。

持续性较低的增长决定因素更有利于预测经济增长,但这些变量本身不易预测。同样,通过外推历史数据来构造出的这些变量x本身就很难被准确预测,再以这些变量为条件的经济增长预测也不会准确。要想使用这种方法来预测未来的高速增长,我们就需要一些好的预测,即增长的一些主要决定因素将发生变化,这种变化使得本该减速的经济仍然保持高速增长。但我们设想不出这样的因素,正如我们下面将要论证的,相反的情况却有明显的可能性。

第二,即使我们能对变量x进行可靠的预测,我们还要假定找到了一个合理、精确且长期稳定的实证关系。这不仅在经济增长领域根本不可能实现,在其他领域也同样不可能实现。我们在有生之年经历了一系列重大事件,却没有一件被相关领域的专家广泛地预测出来。

目前美国(及其他国家)仍处于金融危机的阴影之中。需要指出的是,置身局外的经济学家并没有预测到这场危机的深度和严重程度,风险评级机构在对各类资产的风险评估中 (Silver,2012)未曾预料到,政策制定者们也未曾预料到。即使那些大部分金融资产面临风险(而且不幸的是,杠杆率很高)的人本可以从正确的预见中获得巨额好处,他们仍然错误地预测了房地产市场的结局。这并不是因为他们忽视了房地产泡沫,有一些主流经济学家(特别是希勒,但也有许多其他人)早就(至少是2005年)不断指出房地产定价所存在的巨大偏差。但是,金融部门和整体经济将受到怎样的影响被忽视了。里默(Leamer,2010)的研究表明,洛杉矶房地产市场在数量和价格上的演变在不同时期产生了大量不同的动态特征,以至于为了预测未来而以过去数据为基础的“置信区间”实际上低估了真正的可能性范围,这就是很好地诠释了模型不稳定性的一个例子。

第三,超高速增长可部分归因于一个大的残差和无法解释的因素,但我们很少会承认对现实的过度解释。也就是说,我们事后找出一些原因,看起来理解了发生的事情,但实际上并不理解。或许从塔勒布的黑天鹅理论来看,我们对现实的预测过多了,但实际上我们预测得太少。塔勒布提出了一个尖锐的例子,当黎巴嫩处在多种宗教和平共处、制度也很成功的繁荣期时(曾被称为“中东瑞士”),许多很有说服力的理论阐释了黎巴嫩的成功取决于多种可观察到的因素;而当黎巴嫩陷入不稳定状态后,这些理论很快又摇身一变,大谈黎巴嫩注定不会稳定。

另一个例子是对日本经济体制的认识所发生的重大变化。在1980年代时,人们普遍认为,日本式的产业政策,日本重视企业通过经连会建立的联系,通过金融压制支持高水平投资是经济快速增长的关键。10年之后,这种观念就被颠覆了。

更宽泛地看,1960年代早期,人们基于苏联当时的增长表现预测苏联经济将很快超过美国。甚至到1979年,仍然有人为中欧经济的快速增长辩护,比如当年世界银行著名的“罗马尼亚经济奇迹”。

这一点对不同的国家也成立。自从1950年以来,美国从来没有过这样的例子:提前一年就普遍预测到经济衰退,尽管从那时起美国平均每五六年就会出现一次经济衰退,而且它对产出的影响是长期的而不是暂时的。

假设在2023年的一次会议中,我们已经知道了2014年中国的人均GDP增长率是8%,但在2015年3月,中国经历了一次突如其来的经济滑坡,此后这种状态一直持续,导致从2015年到2023年间的经济增长率仅为每年2%。那么问题是,在这种情况下,我们应该怎么看待国际货币基金组织在经济减速前6个月发布的《世界经济展望》对2015—2023年中国增长率的预测?我们猜测国际货币基金组织2014年对中国经济增长率的预测是8%,而且它对此预测颇具信心。

上述分析试图说明,我们认为中国和印度即将发生经济减速的原因是相似的,但因为各国拥有不同的政策,所以它们又显然不同。换言之,无论在中国还是印度,投资者对法治都缺乏信心。当前的“政治稳定”为“有序交易”提供了良好环境;但两国都有可能出现这种政治稳定性被破坏的局势(Hallward-Driemeier and Pritchett,2011)。这种为投资者提供稳定预期的政治稳定性一旦被破坏,增长过程将出现非线性的突然停止。

正如诺思、沃利斯和温加斯特(North、Wallis and Weingast,2009)所提出的,相对于发达国家,发展中国家具有较低增长率的原因并不是缺乏高速增长,而是缺少高速增长的持续性,而且一旦它们处于负增长时期,增长率往往又会过低。我们可以看看丹麦的情况,富裕的工业国之所以富裕,是因为它们在较长时期内都能保持稳定的温和增长,即使出现一些小的波动也很少会带来灾难性的经济衰退——比如正增长年份占总年份数的84%,即使在负增长年份,增长率也仅仅倒退至-2.33%。相反,当前大多数贫困国家无法做到这点,正增长时它们往往增长过快(例如表10中,那些人均收入在2000—5000美元的国家年均增长率高达5.39%),而后又将三分之一的时间消耗在负增长时期,且增长率低至每年-4.75%。

我们来比较一下富裕国家和人均收入在2000—5000美元的国家。平均增长等于正增长时期的平均增长乘以正增长的概率加上负增长时期的平均增长乘以负增长的概率。对这两组国家来说,正增长时期的平均增长对加权平均增长的贡献都只有3.6%左右。但是,对穷国来说,负增长时期的平均增长对加权平均增长的贡献是-1.6%而不是-0.4%,这就解释了国家的增长差异。

强有力的证据表明,高水平的人均产出与高水平的制度质量有关(例如,Hall and Jones,1999;Acemoglu、Johsnon and Robinson,2002;North、Wallis and Weingast,2009),而且这种相关性能够在相当长的时期中保持下去,也就是说制度安排具有长期效应[包括一个国家里的区域性制度安排,正如戴尔(Dell,2010)所揭示的,西班牙殖民时期的徭役制度对秘鲁和玻利维亚收入水平与福祉产生的影响一直持续至今]。这个观点与外部因素导致的短期内经济增长的起落并不冲突,这些因素包括贸易条件,不挑战现有经济和政治利益的一些新机遇。然而,很难(但不是不可能)从“制度”的角度来解释经济增长发生的地点、开始时间和持续时间,因为以几百年前发生的事件(无论是徭役制度还是农产品禀赋,又或是居民死亡率和社会资本)作为国民收入的解释变量,尚不足以说明收入发生的巨大且迅速的变化。

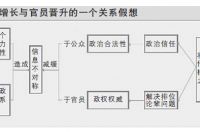

关于增长减速来源的一个猜想认为,在政策执行力很弱的国家,对具体的企业来说,法律法规的立法和执行上往往存在很大差别。比如某些制度安排让一些企业获得较高且安全的盈利能力但中立的法治执行并不存在。甚至还有可能出现为特定企业提供“不公开的有序交易”(HallwardDreimeier and Pritchett,2010),这种做法为那些受优待的企业提供的岂止是良好的“投资环境”,简直是一座真正的温室!也就是说,特定企业所处的商业环境(及其与现实权力机构的关系)远远好于当前有法不依的监管环境,也好于有良好监管时的实际环境。也就是说,这些在“不公开的有序交易”环境中受到优待的企业,比一个OECD成员国中的典型企业拥有更大并且更安全的盈利能力。当企业“俘获了政府”(Hellmann、Jones and Kaufmann,2000)或者企业本身就属于国家或者由国家选择企业(Fisman,2001)时,官方的法律和监管环境,特别是它的执行,往往会给经济增长提供一个极好的、超地方层面的独特环境。换言之,在“不公开的有序交易”环境中产生的增长,要远远高于体制完善而健全的投资环境中产生的增长。

但是,真正的难点在于转型。因为国内外投资者的预期通常建立在他们与特定权力基础的特定关系之上,一旦发生转型,投资者往往需要根据实际情况对预期做出相应调整,这会引发经济增长的骤停。只有新的条件建立,才能重拾增长,或者增长骤停会持续很长时间,直至新制度出现并确立起可信度。

于是,“制度性”指标就像政治制度的那些指标一样与增长结果的变化范围相关,而未必与中期的增长水平相关。图8显示不同政体分值的国家在10年中的最大增长率差异(民主得分为10,专制得分为-10)。结果表明,专制国家能够比稳定的民主国家维持更高的增长率(甚至维持更长的时间),增长结果的范围也往往伴随着大起大落。

从跨国数据来看,一个国家的“民主化”(或被视同“民主化”)程度与其人均GDP存在着密切联系。这种联系本身当然无法表明任何因果关系,而且我们也无法断定二者之间存在强烈的单向因果的线性趋势,使更富裕国家能“自然而然地”更加民主化。图9显示了二者之间的关系:将政体分值的累计值(平滑瞬时的波动)转化成与股票指数类似的“民主资本指数”。指数范围从0(最不民主的国家)到100(最民主的国家)。

显而易见,拥有较高人均GDP水平(以从0到100的指数来表示)的国家,其民主化程度(经过测定的)通常也较高,且很少有例外。唯一的两个例外,即人均GDP水平相当于领先国家的1/3以上(即人均GDP指数大于33),而“民主资本”得分并不高于80的两个国家分别是阿曼(一个石油生产国)(①在数据选择过程中没有包括其他同样拥有高收入及低民主资本水平的国家,因为它们缺乏足够的数据。)和新加坡。从图9中可以看出,处于中国当前人均产出水平(在0—100的范围内取值10—25(②即使是人均GDP指数低于10的最贫穷的国家,其平均民主资本指数也达到了47,因此中国的民主化程度比最贫穷国家的平均水平都低。))上的国家遍布于民主化指数的全部取值范围。这些国家以25的标准差拥有平均值为71的民主资本指数。而中国的民主资本指数仅为14,明显低于与之处于相同产出水平上的“典型”国家。

对中国来说,如果要在当前的民主化程度下(用政体分值作为代理变量)继续其高速增长——沿着图9中的轨迹向右快速移动——无疑会使它自己变得越来越异常。这也不是说不可能。比如新加坡(虽然是一个仅拥有500万人口的城市小国)就以低至40的民主资本指数成为世界上最富有的国家之一。但即便其指数只有40,也比中国当前的指数水平14高出2倍多。

一个实证性问题是,如果可能的话,一段真正的“民主化”时期将会给中国的经济增长带来怎样的影响呢?

当然,对民主化与增长之间的关系进行检验的文献已经汗牛充栋,并且通常认为民主化程度与增长速度之间的关系微弱且不稳健,因为民主化程度较低的国家往往有较高的增长波动率。然而,那些简单分析拥有民主政体的国家是否比非民主国家增长得更快或更慢的研究,并没有探讨大规模的政治体制转型本身将会产生何种冲击。民主政体也许有能力在长期中保持快速的增长,但转型期可能就会带来一段低速增长的调整时期。为了验证这个观点,我们需要比较从独裁到民主的大规模的、迅速的政治转型期前后,不同国家间增长率水平的变化。为此我们首先需要定义什么是“大规模的”民主化转型。

普利切特(2011)研究了与政体相关的民主指标,并找出了一国的民主指数在一年之内增加5分以上的所有案例,这些就是大规模民主化转型的备选者。然后,他使用一棵决策树来对这些可能的转型进行分类并计算转型的时间,特别是那些具有多重转型的国家。这项分类方案的结果是,大规模民主化转型期共有52段。一旦明确了大规模民主化转型的定义,下一步就是计算转型前后的增长率。为了说明中长期增长率的动态变化,他计算了转型期开始前10年和之后10年的增长率(如果这10年期的数据并不完整,那么以数据结束时间为终点)。例如,对于印度尼西亚,这两段长达10年的时期将会是从1986年到1996年(这段时期结束于其民主化转型期的开端1999年的3年以前)以及从2000年到2007年(这段时期开始于其转型期结束的一年之后,并结束于佩恩表6.3版数据中止的2007年)。(①对这些时点的假定并不是随意的。通常在一段政治转型之前会发生一次人均GDP的较大下降,有时它是由转型本身的紊乱带来的。如果在计算转型前的增长率时将这一下降(可能是转型本身造成的结果)考虑进去,那看起来就像是政治转型加速了经济增长。这就是我为什么要调查转型前些年经济增长状况的原因,这种纯粹的中断效应就不会被视为前民主时期的一部分。Rodrik and Wacziarg (2005) 得到了整体上类似的结论:他们所确认的在民主化转型之前增长率高于9%的9个经济体,转型后平均每年减速约3.53%。而这也是我们在表9中所发现的。但在一些经济体对时点进行不同的定义会带来不同的结果。)

表11清楚显示的第一个结果是,对于每一个经历过一段时期高于平均值的增长后(即增长率高于平均2%的跨国平均水平)才发生大规模民主化转型的国家,接下来等待它们的几乎都是一段长达10年的急速经济下滑期。在这22个以高于世界平均水平的增长率开始大规模民主化转型的国家中,除了一个之外(1987年韩国经济仅增长了0.22%),所有国家都经历了增长的减速。较高的初始增长率与民主化转型相结合,似乎使这些国家产生了不可避免的经济滑坡。经济减速的程度非常大:所有这22个国家减速后增长率的中值是2.99%,而平均值是3.53%。

民主转型导致增速下滑的观点在印度尼西亚的案例中得到了验证。正如菲斯曼(Fisman,2001)所揭示的,与苏哈托有关联的企业的股价与有关苏哈托健康状况的新闻报道相关,这意味着这些企业相当部分的市场价值与苏哈托的个人权力有关。而中国的权力显然由更大、更广泛的地方性竞争力量所控制,但是,权力的运用并不是采取通常所说的“民主化”方式,也不是法治的方式或传统意义上的人权保护方式。按照大多数指标,中国“对腐败的控制力”非常低,且这种控制力在此前的10年中并未得到改善,但显然它并没有妨碍经济的高速增长。这并不令人惊讶,正如施莱弗和维什尼(1993)长期所认为的,“有组织的”腐败并不会妨碍增长。然而,当政治力量处于转型重组的时期,腐败将很难保持其有组织性。

我们并非“预言”中国将走上民主政治的道路,也不是预测这将会成为中国经济放缓的原因。我们要指出的是,中国目前正疾速航行在一片异乎寻常的危险的浅滩上。尽管中国在未来一段时期内可能不会发生转型,或者转型将顺利进行,但从数据上看这两种情况都不太可能发生。

注:

全文请点击:

亚洲超高经济增速将回落至全球平均水平