引言

在目睹了西方国家政府绩效评估取得的巨大成功之后,我国逐渐加大了引进力度。据《中国人事报》调查,早在2007年,全国已经有1/3的省(区、市)开展了与政府绩效评估相关的工作,国家人事部为了在全国推行政府绩效评估,曾经确定了湖南省、辽宁省、上海市杨浦区、江苏省南通市、陕西省泾阳县政府作为绩效评估工作联系点。2008年2月23日中央政治局第四次集体学习会上,胡锦涛指出,要“推进以公共服务为主要内容的政府绩效评估和行政问责制度”,强调了要将政府绩效评价作为一项基础制度来予以推进。2010年7月20日,经中央纪委书记办公会批准,中央纪委监察部绩效管理监察室正式组建,2011年3月10日,国务院批复建立政府绩效管理工作部际联席会议制度,这标志着我国政府绩效评估的实践又跃升了两个层面:其一,由单环节的绩效评估向多环节的绩效管理的转变;其二,由各地、各部门分散试点向中央统一部署、调控的顶层设计转变。在此基础上,经国务院部署,国家发展改革委员会、财政部、国土资源部、环境保护部、农业部、质检总局以及北京、吉林、福建、广西、四川、新疆、杭州、深圳等14个国家部委局与地方政府开始了将政府绩效评估向政府绩效管理的跃升。2012年4月20日,监察部召开全国专家会议,研究出台全国政府绩效管理与评估的指导性意见的可能性与可行性。随着这一系列改革的推开,我国政府绩效评估实践逐渐走向全国,走向每个层级的政府与部门,在全国范围内初步形成了与地方特色相适宜的各种政府绩效评估“创新”。

当前,各种政府绩效评估创新甚至出现了“模式纷呈”的局面,仅仅号称“XX模式”的创新,据我们不完全统计就有“青岛模式”、“思明模式”、“兰州模式”、“珠海模式”、“沈阳模式”、“江财模式”、“北京模式”、“连云港模式”、“仙桃模式”、“岳阳模式”、“奎屯模式”、“南京模式”、“哈尔滨模式”、“深圳模式”、“杭州模式”等不下百种。但令人遗憾的是,虽然各地的“模式”颇多,地方政府绩效状况仍然不能令人满意。PERC公司(Political and Economic Risk Consultancy)在2010年曾调查了亚洲12个国家与地区的地方政府绩效状况,发现中国大陆的地方政府在所调查的国家与地区中仅以7.93的效率值排名第8,该系统采用倒序10分制计分法,效率最高的新加坡效率值为2.53,是我国效率的3.13倍。在该评价体系中,中国大陆的地方政府绩效无论从绝对效率还是到相对效率都不甚理想。唐任伍、唐天伟课题组通过对2000-2009年间我国不同区域政府效率测度发现,在我国东、中、西部的地方政府中,过去十年间中部、西部的行政效率相对都有所降低,东部地区的政府效率提升也不大。从熊彼特提出的“创新经济学”原理来说,创新是能够建立一种“新的生产函数”的行为,是能够带来新的“生产效率”的行为,但既然我国政府绩效评估“创新”如此之多,却为什么没有带来政府效率的明显提升呢?是不是我们创新本身存在问题,或者说它本身就不具备创新的核心要素,以至于没有明显提升地方政府效率?本文正是基于这些思考,力图在多案例库的基础上,探寻我国政府绩效评估,特别是地方政府绩效评估创新的一些基本规律,以为矫治创新中可能存在的问题打下基础。

有学者发现,我国政府创新(目前主要指地方政府创新)存在着“换汤不换药”、“伪创新”、“不求有功,但求无过”、“局部的、被动的、零散的”等问题。甚至有研究发现,我国政府领域的创新只是“口号化”的、“盆景化”的、形式化的,存在着将政府创新与政府改革混同的问题。这些诊断为理解、改进我国政府创新提供了宝贵的思路,是我们探索政府创新的可贵资料。但较为遗憾的是,这些说法更多出于对我国管理实践的顿悟、洞察,虽然可能切中了政府创新的要害,但却缺乏经验数据、实地资料的支撑。

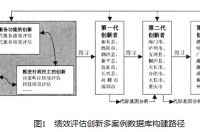

按照Mintrom、Robertson的创新理论,凡是不扩散、无学习者的创新算不得一种成功的创新,就此而言,要研究政府创新情况,就需要追踪具有代际扩散性质的创新案例,然后探究这些具有代际继承关系的创新案例在不同代之间的变异、创新程度。鉴于当前研究数据的缺乏以及跟踪政府创新代际关系的需要,我们在2013年4月1日至2014年7月1日之间通过滚雪球的方式构建了一个面向我国地方政府绩效评估创新代际遗传的多案例、多代际数据库,该数据库构建的基本逻辑如图1所示。总体而言,采用一种类生物学方法来探究政府绩效评估创新问题。我们想考察的是,政府在绩效评估创新中,第一代创新与第二代、第三代……代创新者之间在核心因素(基因)上是否存在着遗传性或者变异性,这种变异性或者遗传性呈现出什么样的趋势?我们力图通过对影响较大的政府绩效评估模式进行搜寻界定,确定第一代创新者(基因源);然后通过新闻媒体、网络资料、书面材料来确定曾经来此学习的各个地方政府,将其确定为第二代创新者,并依照滚雪球方式跟踪了解第二代创新者的各方面情况;接着我们还要采用相同的逻辑继续找寻第三代、第四代,甚至第五代、第六代创新者,并将各种创新情况解构为关键创新基因,在与上几代基因对比的基础上,来确定创新度和复制度。

在建成了多案例数据库之后,通过对该数据库中第一代进行绩效评估创新的地方政府,如东县、绵阳市、泗洪县、新平县、仪征市、长兴县、高邮市、深圳市,第二代创新的地方政府海门市、泸州市、五河县、桐庐县、天长市、合肥市、天长市、重庆市,第三代创新的地方政府潜山县、广安烟草局、明光市、广德县、滁州市、潮州市枫溪区、全椒县、滁州市,第四代创新的地方政府岳西县、眉山市、当涂县、长丰县、寿县、株洲市、桐城市、汉中市,第五代创新的地方政府亳州市谯城区、古蔺县、无为县、宿迁市、霍山县、乌鲁木齐市,以及第六代创新的地方政府宣城市、无为县的深入统计,我们发现就政府绩效评估的使命、目标、客体、主体、实施、结果使用、结果应用等7个方面的代际变迁情况而言,我国地方政府绩效评估的创新在本质上呈现出一定的规律性。

规律1:相对于被模仿的地方政府而言,当前的政府绩效评估基本上是一种复制性学习。在我们的多案例数据库中,我们按照生态学遗传因子分析的方式统计发现,相对于学习对象来说,我国地方政府绩效评估模式的复制比率达到了80%左右,创新空间不足20%。

规律2:综合来看,当前政府绩效评估创新属于高复制性创新,或者说是综合了多个学习对象做法的“拼盘”式复制型创新。从我们的多案例数据库统计分析可以看出,特定的地方政府绩效评估创新相对于自己逐代学习的对象而言,复制度超过了90%。一个与各种学习对象的政府绩效评估做法有着90%重合度的绩效评估实践模式是很难被称之为“创新型政府”管理实践的。如果一定要说这是一种创新,大概比较符合“拼盘式”、“组合式”创新,也就是将之前各种政府绩效评估的做法拼接在一起,使之成为自己的“模式”。

规律3:总体而言,无论出于何种原因,当前的政府绩效评估创新若以“中国地方政府创新奖”的实践性标准来判断,并不符合创新要求。“中国地方政府创新奖”的申请条件特别声明,“申请项目必须具有创新性和开拓性,而不是刻板地执行上级指示的活动,或简单地重复、模仿其他单位已经或正在从事的公共活动”,若以此标准来考量,当前的政府创新还谈不上“创新”。但这只是一种第三方的实践性标准,可能这个标准有些理想化,甚至“书生”式倾向。这可以看做是当前我国政府创新的“悖论”——到底是追求自身组织效率的提升,还是为了创新而创新,将创新拜物教化。笔者以为,在创新中,需要根据自身发展阶段的需要,选择适宜于当地发展的政府创新模式。简单拜物教化的求新求变,可能会与过去跑步进入共产主义一样不符合实际。

规律4:就第一代探索政府绩效评估创新者而言,其创新具有原发性、原创性,是完整意义上的政府创新,是政府适应新时代、新环境的“适应性”创新。从我们的多案例数据库的第一代探索绩效评估创新的8个地方政府来看,它们的创新属于主动、原创性探索。因为我们确定第一代的标准就是找不到与之相比具有较大重复性的政府管理实践,从这个意义上来说,第一代创新者的做法具有原创性,符合熊彼特所开创的“创新经济学”所倡导的企业家首创精神,也符合诺思提倡的创新中主动求变的“心智构念”需要,属于本源意义上的创新。这说明,我国还是有一定数量的地方政府一直在坚持“求新、求变”的进取意识,它们为了使得自身更为适应新时代的需要而开拓创新,这也可以说是一种适应性的政府创新。但应该看到,这种原创新的创新还不是我国政府绩效评估创新的主流,它在所有绩效评估创新中仅占很小的比例。

本研究的初衷是通过我们构建的多案例数据库来发现政府绩效评估创新的规律性。从“每一滴水都反映着大海的本质”的逻辑而言,从我们的案例中能够管窥出我国政府绩效评估创新的整体趋势。当然,这种管中窥豹、以小见大的研究思路一方面遵照了统计学以样本反应总体趋势的原理,另一方面主要强调理论模式的升华,是用特殊小样本的案例来获得大范围的理论启示。就此而言,这也具有以案例来塑造特定理论的性质,就如同毛泽东以兴国、长冈两个乡的案例研究来塑造中国农民问题的革命理论一样。此处关于“政府复制性创新诱因”的探讨更多代表了一种理论性的普遍化、规律化,不代表本研究对象中的问题在所有政府创新中都存在。

诱因1:当前的复制性创新可以说是一种理性的学习型创新,它可以使得不具备技术优势的政府以较低成本来解决自身的管理问题,这符合组织学规律。

尽管我们一听到“复制”、“模仿”就心生不快,但从管理组织学而言,对本组织来说只要是新颖的做法、能促进本组织利益实现的做法,就属于“理性创新”。从创新趋势来看,当前我国政府绩效评估创新的主流是复制与模仿,以积极的态度来看,这些复制与模仿并未引发管理中的不良反应,这说明它们还是基本符合所在组织(政府)的需求的。只要符合组织需要,无论跟从型、复制性,还是模仿性创新与其他都可以算作组织发展的“上策”,它们有助于本政府以较低的成本取得与其他政府(特别是原创者)相同、甚至比其他政府更高的效能。

诱因3:政府绩效评估创新更多是从提升组织效率而非从提高人民满意的角度来出发,存在着明显的“以组织判断代替人民需求”的趋势。

从我们所研究的政府绩效评估创新来判断,当前的政府创新缺乏对民意的收集与采纳,主要是政府主动发起的复制性、学习型创新,目标是提升组织效能,其初衷当然是好的,但这却忽视了政府存在的目标是为人民提供公共服务、提供公共产品。政府存在不是为了自我服务,而是为作为行政相对人的人民服务。就本质而言,政府的所有创新都应该是为了促进人民大众利益的实现,其创新的原动力都应该来源于各种民意。但从我们的研究来看,目前政府还没有充分地将民意纳入创新,也缺乏规范的民意收集机制,政府只是把自己的判断“强加”于人民,觉得自己把握的就是人民需要的,这实际上是一种“精英行政”思想,导致政府所做的事情并非人民所需。

诱因4:时代和环境变迁迫使个别地方政府探索新型的政府绩效评估创新模式。

如上文所述,从我们的多案例数据库来看,第一代创新者(也就是第一批探索政府绩效评估创新的地方政府)的创新是具有原创新、原发性的,之所以如此是因为随着转型期的到来,各种传统的政府管理工具日渐显示出对现实的不适应性,它既不能带来政府内部效率、内部员工士气的提升,又不能带来行政相对人(人民)的满意,甚至还逐渐酿成了内外皆失和的局面。为了解决这种问题,各个地方政府试图摸索出一种有效、科学、合用的管理方法、管理工具,在“摸着石头过河”的过程中,有一部分地方政府选中了绩效评估工具,然后根据本地需要推出了绩效评估使命、目标、指标体系、结果使用方法等,这就有了第一代原创性绩效评估模式的产生。当然,这种创新目前还不是主流。

由于转型期的特殊过渡性国情现状,突破当前我国政府绩效评估创新的路子也是混杂性的,它既要树立工业化社会所需要的科学管理原理,也需要倡导具有后工业、后现代形式的多元治理思想。这种混杂式解决路径倒很符合Hodgson的“复合理论”,他认为最富有解释力的理论往往是复合甚至杂交而非单一式的,我们所倡导的突破创新的路径也确实是“混搭”的、复合性的。

第一,继续鼓励适合当前管理情境的原发性创新。目前我国第一代政府创新者的求新、求变精神值得发扬光大。当然,我们在创新中需要“除魅”,不能非理性地追求“新”,这就需要鼓励那些适合当前发展需要的,“不折腾”的原发性创新,而严格限制为了创新而创新的“伪创新”。

第二,适当鼓励符合组织需要、符合效率原则的复制性创新。复制性创新本身是一种组织学习,是组织的一种“自我修炼”,如果符合提高当前政府效率,复制也是一种创新、一种以最低成本获得最大效能的活动,值得提倡。严格来说,只要我国还处于“赶超”的转型期、过渡期,复制、“山寨”型的创新还应该是政府创新的主流,尽管我们要鼓励少量有条件的地方政府推进原发性、原创性创新,但对更多地方则应该鼓励其多学习国内外其他政府的有益做法,积极以发展性、适应性的复制型创新来提升自身的绩效。

第三,推动创新周期提前更替,保证政府管理效率的持续改进。正如前文所述及的,政府创新周期具有明显的“自发秩序”特征,它的自发演化更替是建立在周期性地达到效率最高点之后又回落到一定的低点才开始周期更替,这就周期性地存在着效率损失。未来在推进政府创新中,我们争取以国际、国内经验为参照,界定出前一个周期的效率最高点,在原有创新方式的效率还未明显下降时就主动推动创新周期的提前更替,以“人为秩序”矫正“自发秩序”的不足,促进从复制性创新到原创性创新周期的尽早过渡。

第四,戒除“创新拜物教”与创新盲动、冒进主义。目前,很多地方政府为了获得各种“政府创新奖”,往往既不考虑组织自身的需求,也不考虑人民大众的诉求,一味“求新”,似乎所有业已存在、其他政府业已实施的管理、服务措施都是陈旧、过时、不合时宜的东西,都需要摒弃更新,这实际上是一种“创新拜物教”、“创新过敏症”和“创新毒瘾”的表现,它不以实现人民的需求、组织的需要为目标,只是为了标新立异。这种非理性的创新往往表现为政府管理中的急躁冒进、盲动主义,造成了大量人力、财力、物力的浪费,未来需要戒除这种为了创新而创新的做法,推进能促进组织效率改进、公共服务效率改进的政府创新。