世界经济正处于超级债务周期中。美国、英国或即将结束去杠杆周期,欧元区仍深陷去杠杆的泥潭之中。而经历过2008年迅猛加杠杆的中国则正在试图推进债务的出表。

当债务增长持续快于收入和货币增长,直到走向极端时,超级债务周期便需开启去杠杆进程。杠杆率的降低可以分解为名义GDP的增加和债务规模的缩减,而名义GDP的变化又可归纳为实际需求的增加和通货膨胀的贡献。因此,简单归纳,主要的去杠杆方式可以归纳为:1)债务减记;2)节衣缩食;3)财富的重新分配;4)债务货币化。显然,前两种方式更易导致通货紧缩,引发经济萧条,货币化的方式则面临通胀风险。因此,权衡去杠杆的路径和方式中往往形成了截然不同的效果。

从国家资产负债表修复的效果上来看,最终无非三类:

1. 成功的重塑资产负债表。货币的宽松力度恰到好处,经济恢复增长、金融资产价格回升,债务/GDP得以下降。核心是名义GDP的增长率快于名义利率的增长,货币的贬值抵消了通缩。

2. 失败的修复:紧缩方式。在债务高企难以持续时,通过违约、重组等,同时货币紧缩,导致陷入通缩泥潭。核心是由于实际利率抬升、经济减速,名义GDP增长低于名义利率增长,杠杆率反而进一步攀升。1929-1933年美国大萧条就是典型的案例。

3. 失败的修复:债务过度货币化。当货币化的力度大大超过应对紧缩所需的最优量时,便会带来灾难性的后果。尤其对于小型经济体来说,不论其负债是外债还是内债,都难以应对超大规模印钞所带来的通货贬值压力,恶性通胀不可避免。

一、成功的重塑:美国2008-2012年

2008年美国的金融危机爆发于居民部门“寅吃卯粮”难以为继。此后美联储进行了及时的货币宽松,以货币化的方式稀释债务;同时通过购买风险资产、救助金融机构恢复金融市场的中介功能,基本有效避免了信贷急剧紧缩、资产价格的大幅下挫对居民、企业部门的进一步伤害,并附之以财政、产业政策。金融市场融资功能恢复和低利率为经济的逐步复苏创造了条件。

大规模的量化宽松使得名义GDP的回升速度快于债务利率,第一轮QE之后至2012年底,GDP从底谷回升不断,年均增速为0.92%;而对应的以国债收益率为代表的债券收益率则呈现不断下降之势,平均收益率为0.41%,两者之差达到0.5%。截止2014年,美国整体杠杆率降低28.9%。分部门来看,截止2014年,居民部门整体杠杆率降低了19%;而政府部门则进行了逆周期操作,采取加杠杆行为,债务占比GDP由63%提升至90.1%,增加了近26个百分点。

成功重塑资产负债表的政策路径

避免居民部门资产负债表进一步恶化。次贷危机爆发的直接原因就是美国居民部门杠杆率的过快上升,而美国恰恰是消费主导的经济体。因此居民部门杠杆率的变化实质上决定了美国经济的复苏程度,也是政策应对的重要着力点。从危机前居民部门的资产分布来看,股票和基金占比超过30%,房地产接近30%。因此避免居民资产负债表的急速收缩,维持金融市场和房地产市场稳定的意义可想而知。QE释放的巨大流动性推动金融资产价格和房地产价格稳步上涨,居民资产方得到有效的价值修复。

积极修复金融机构资产负债表,推动宽货币走向宽信用。危机爆发后,美联储及时以“最后的贷款人”的身份救市,注入流动性,范围从传统的商业银行扩展到非银行的金融机构,有效避免了金融机构出现大规模倒闭潮。同时,QE1和QE3均购买了大量的MBS,将金融机构持有的不良资产转移到联储的资产负债表上,重建金融机构信用,降低了风险溢价,总体上较为有效稳定信贷市场。在第二轮QE的推出之后,银行对居民部门的消费贷就开始出现快速回升,工商业贷款也止跌回升,宽货币逐步向宽信用传导。

得益于风险溢价下行及金融市场功能的重构,企业部门的融资并未受到阻碍。美国QE之所以总体上能够将流动性导入实体经济与风险溢价的下行密切相关。扭曲操作购买长期国债降低了无风险利率和期限溢价,购买MBS等风险资产降低了流动性溢价和风险溢价,两者最终都有利于降低实际利率刺激总需求。尽管从M2/M0的比值下降来看,信贷扩张一度受到银行顺周期收缩的制约,但股票和债券市场等直接融资功能的快速恢复使得企业部门的融资总体较为畅通。特别值得一提的是,美国多元化、风险偏好各异的金融体系功不可没,例如银行由于受到资本新规的影响部分退出对中小企业的融资,而对冲基金等机构迅速弥补了银行信贷退出的空缺。特别是美国发达的债券市场(债券市场规模占比GDP接近40%)使得在零利率条件下货币当局购买债券能够起到立竿见影的效果,到2012年企业债融资规模已经恢复到2007年的水平;而日本量化宽松效果不佳与其债券市场不发达(债券市场规模不到GDP的20%)有很大的关系,危机之后企业债融资规模逐年下降,如今已回落至本世纪初的水平。

政府部门主动加杠杆,对冲居民部门收缩的冲击。美国持续扩大财政财政赤字,债务上限不断提升,通过减税和增加民生支出来刺激消费。其中,2009、2010年美国国债发行规模是危机前2007年的两倍,由于美元特殊的储备货币地位及美国国债的安全性,巨额的发行受到全球投资者的追捧,并且进一步压低了美国的国债收益率。此外,美国政府还推出了鼓励制造业回流、国家出口计划、扶持页岩气等产业政策重振制造业的竞争力。

美联储扩表,不良资产从金融机构转移至联储资产方。从2009年至2014年底,美联储的资产端扩张了一倍,其中76%由购买的MBS贡献。目前在美联储的资产结构中,除了有54.4%的国债之外,MBS占比高达38.4%。

二、迷惘的重构:日本1990至今

上世纪90年代日本失去的十年,始于企业部门资产负债表负债率过高。然而,日本的宽松货币政策迟到了十年,且20年间日元并未贬值,同时财政维持紧缩、增加税率都使得宽松货币政策效力打折。一方面货币流动性水龙头开得不够大,通缩的环境加重企业部门的实际债务负担;另一方面,未能及时剥离金融机构的不良资产,社会信用扩张受阻,风险溢价居高不下,宽货币向宽信用传递受阻,企业的资产端持续缩水使其以负债最小化为导向。最终,日本的杠杆率不降反升,经济持续低迷,国家资产负债表陷入全面衰退。

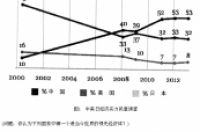

20年杠杆率不降反升。1990年-2013年的去杠杆进程中,日本的杠杆率反而上升了180%。分部门来看,企业部门和政府部门的杠杆率均有所提升,1994-2013年间,企业部门杠杆率增加了141.5%,政府部门增加156.9%,居民部门杠杆率和90年代相比基本持平。经济整体疲软,即便在2001年第一次量宽之后,CPI依旧保持低迷甚至是负增长,不利于债务的稀释,债务人的实际负担在经济下行周期中进一步加大。

迟到10年的货币宽松加上20年持续升值的日元。20世纪80年代前半期,通过金融、资本市场自由化推行的企业筹资手段多样化用于土地和股票的资金筹集,加上当时日本产业的高成长性,泡沫之中企业部门过度负债。1989年日银决定上调贴现利率,货币政策的收紧成为日本房地产泡沫破裂的直接导火索。一直到2001年日本才开始货币宽松。日本央行通过采取零利率的政策,试图通过下调官方利率来刺激信贷,同时日本央行单向购买日本长期国债以提供流动性,基础货币直到2001年之后才有显著的扩张。自广场协议之后,日元就一直处于升值通道中,1987年2月,日元兑美元为153.15日元/美元。自1985年9月到1995年5月日元的汇率从大约250日元/美元左右一路升值到83.19日元/美元,升值幅度超过200%。

缩减赤字、提高税率等紧缩的财政政策使宽松货币政策效力打折。1997年之后日本政府就进入财政紧缩期,1997年桥本龙太郎政府第一次进行财政整顿,推出了财政改革方案以削减15万亿日元的预算赤字。其中包括:将消费税税率从3%提高至5%;增加纳税人对社会保障成本的分担比例;中止一项特别减税法案以及搁置一项大型补充预算。虽接下来的日本首相小渊惠三和森喜朗实施和延续了较大规模的财政刺激政策,但是2001年小泉纯一郎入主内阁后就开始实行新的财政整顿,将日本每年的国债发行额限制在30万亿日元以内。

基于负债端的量化宽松未能剥离金融机构的不良资产,社会信用扩张受阻,风险溢价居高不下。2001年3月至2006年3月,日本央行的量化宽松以金融机构在央行的准备金作为主要货币政策工具以刺激商业银行多放贷,但这种基于央行负债方的宽松并不能改变商业银行的信贷顺周期行为。由于金融机构的不良资产并未得到有效的剥离,2003年日本银行业的不良率仍然高达8%,宽货币向宽信用传导受阻,基础货币的扩张并没有引起广义货币的相应增长。日本央行在2009年之后加大对国债的购买,但以国债为基础的收益率曲线下移很难传导至其它风险资产,风险溢价依旧居高不下。

企业资产持续缩水,走不出“负债最小化”怪圈。货币宽松滞后且以负债端的量化宽松并不能修复市场对风险资产的价值评估,资本市场复苏缓慢,至今日经指数也未能上涨至90年代初期水平,对应企业部门金融资产持续缩水。此外,由于快速的老龄化,日本房地产市场一蹶不振,企业非金融资产也在大幅收缩。资产端的持续收缩,加之需求低迷、盈利羸弱,在居高不下的风险溢价下,企业以负债最小化而非利润最大化为经营目标,使得企业部门陷入资产负债表式衰退。

三、失败的重构:魏玛共和国

1918年,魏玛德国作为战败国政府债务出现急剧扩展,开启去杠杆之路。德国马克贬值,同时德国央行开动印钞机以满足债权人对短期债务的偏好,最终纸马克总量失控。最终魏玛共和国名义杠杆率下降了913%,但却以货币供给增加了1.2 trillion %和犹如脱缰野马的通胀为代价,最终不得不以旧马克的废除、新币值改革而告终。

名义杠杆率下降913%,货币供给增加了1.2trillion %,物价犹如脱缰野马。1918年间,作为战败国的魏玛共和国签订了“凡尔赛条约”,此时整个国家的杠杆率由160%迅速上升至913%。随着战后德国经济进入萧条期,1918-1919年间实际收入水平下降5-10%,德国央行采取政府债务货币化的方式成功降低了杠杆率,但却留下恶性通胀的史话。纸币的滥发使得物价失去控制,以1913年为100,到1919年物价批发价格指数达到415,到1923年11月已经高达16620亿;生活费指数也从1913年的100,上升到1920年的1158,再快速上升到1923年的12470亿。真实的GDP几乎毫无改善,名义GDP除了在1920-1922年小幅增长之外,1923年货币供应最多的时候经济增长依然为近-10%的下降(1919年失业率为2.9%,1923年底高达28.2%)。

债务过度货币化引发纸马克总量失控。1919年底,德国央行宣布德国马克对美元、黄金贬值50%,在贬值的同时开动印钞机。1923年5月,纸马克总量开始失控,德国马克丧失一切货币功能,几乎成废纸。最终在1923年11月,亚尔马沙特上任后,采取稳定纸马克兑美元的汇率,废除旧马克,实行新币制改革,停止债务货币化,才使得通胀得以逐步缓解。

除了货币化之外,大规模债务重组也在一定程度上降低了名义负债率。1921年春,协约国赔偿委员会对赔偿债务进行了重组,第一次减记重组之后债务占比GD为325%。在1932年魏玛共和国停止赔偿债务之前,赔款已经被多次重组。

四、从坏的修复到好的修复:美国1930-1937

1929年的大萧条源自住宅价格下跌和农业部门的债务冲击,企业部门的资产负债表受到重创。但在1930-1933年间,美联储并没有意识到危机的严重性,即便在大规模银行倒闭潮之下,也未履行“最后贷款人”职责,期间关税的提高使得经济进一步雪上加霜。转折始于1933年3月,为避免通缩在银行倒闭浪潮中进一步被加速放大,罗斯福新政从恢复对金融体系的信心开始,重建银行体系,取消金本位、美元贬值,同时配套提高预算赤字,限制供给以稳定农产品价格,终止了农业部门的资产负债表的恶化。最终1933-1937年间,美国成功实现去杠杆,债务率下降84%。

1930-1933年:从紧的去杠杆政策

大萧条有两大经济根源,一是1925年开启的建筑业下降周期;二是1920s开始的整整十年世界农产品价格下跌带来的农业部门债务冲击,随后在1929年10月股市崩盘后引发了债务去化周期。在1930-1933年间失败的资产负债表重塑过程中,由于各方面紧缩的政策,美国杠杆率反而提高96%;现价GDP从1044亿美元跌至560亿美元,下降46%;总投资基本崩溃,总投资甚至低于资本折旧;耐用品产量下降了43%,失业人数从150万上升到1150万人;美国股市在经历崩盘后继续下挫,道琼斯工业指数从1930年初的275点下跌至1933年初的60点。

美联储没有及时出手拯救银行体系酿成美国历史上最大银行危机。在1933年6月之前,美联储并没有实施任何救助行为,也没有履行作为“最后贷款人”职责。银行恐慌始于1933年,仅这一年有存款超过35亿美元的4000多家银行关闭。

货币存量缩水33%,实际利率居高不下。之所以美联储在大萧条期间采取紧缩的货币政策,一方面是联储储备委员会的成员没有意识到危机的严重性,当时公开市场委员会投票以11:1反对公开市场购买3亿美元政府债,担心引发通胀,许多官员认为较低的名义利率是金融市场资金充裕的迹象而忽视了仍在高位徘徊的实际利率;另一方面,胡佛政府对金本位的坚持使得也制约了货币政策的扩张;除此之外,联储系统内部的权利斗争也在一定上进一步最终走向货币从紧。

提高关税使得经济雪上加霜。在1930-1933年间,不仅政策上鲜有积极作为,反而出台了部分不利于经济恢复的政策。《斯缪特-霍利关税法案》(Smoot-Hawley Tariff Act)提高了各种商品关税打击了投资意愿。

1933-1937:罗斯福新政

罗斯福新政成为一个转折点,之后的1933-1937年,整体杠杆率下降了84%,美国股市从1932年的低点开始逐渐回升,截止到1937年股票指数基本回升至1929年大萧条情形,使得居民和企业部门的资产得到有效修复。从各个部门的杠杆率情况下,1933-1937年间,私人部门杠杆率降低18%,政府部门增加1%。

取消金本位,美元贬值,恢复金融体系融资功能。1933年4月取消金本位,打破与基于黄金的其他货币的固定联系,美元贬值,促进出口;在财政部购买黄金的同时,带来基础货币的同步增长。取消金本位之后,货币供应开始放量,M0占比GDP从1930-1932年间的0.4%上升到1933-1937年间的1.7%;货币增长带来物价一定水平的提升,GDP平减指数从之前的-8.0%上升到2.0%。真实的GDP增速,由1933年前的-17.0%上升到9.2%。此外,银行体系得以重建,1933年通过《格拉斯-斯蒂格尔法》,建立存款保险制度,分离投资银行和商业银行。

稳定农产品价格修复农业部门资产负债表。引起大萧条的经济原因之一是农产品价格下跌致使农业部门资产负债表出现不良,1932年所有农场债务的52%未偿付。1933年5月通过《农业调整法案》,通过限制农产品的供给来提高和稳定价格,其利用的重要手段就是农产品播种面积分配制。

提高预算赤字以对冲私人投资下降。在1929-1938年间私人投资支出减少了71亿美元;与此同时,罗斯福运用大量赤字为新方案融资,大萧条期间,联邦预算稳定地处于赤字状态,1938年的联邦支出高达1927年的2.5倍。

五、我们学到了什么?

以金融市场为支点,去杠杆可以有不一样的结局。费雪的债务-通缩周期仅仅刻画了过度负债导致的可能结局之一。来自央行“再通胀”的外生性干预已经使得重塑国家资产负债表并不必然以通缩和极度萧条为代价。更重要的是,“再通胀”与金融市场结合可以有效稀释债务、修复资产价值,杠杆率在部门间的转移也更为顺畅。

适时适度开启货币“水龙头”。紧缩的货币政策对于去杠杆无益,过度宽松则可能形成恶性通胀,日本和魏玛共和国无疑走上了上述两个极端。事实上,精准驾驭货币水量的大小并非易事。2008年美国金融危机后三轮QE后通胀依旧在2%以内,得益于美联储对超额准备金的调控机制。美联储在金融危机时期推出了IOER(超额准备金利率)为0.25%,构成新的无风险利率的底线,QE释放的基础货币改变了市场对风险的定价,但是额外大量的货币量则通过准备金市场又回到央行体系中。表现为货币乘数的大幅下降,M2货币乘数由2008年末的4.92下降到目前2.92的水平。

及时修复金融中介的资产负债表是从宽货币走向宽信用的关键。前美联储主席伯南克从探讨“大萧条”入手,发现信贷市场某些条件的变化会放大并传播初始冲击对经济的影响,在金融加速器作用下往往会陷入“债务一通缩”越来越严重的自我加速恶性循环。因此在新一轮的危机应对中,美联储和美国财政部即及时救助金融机构,注入流动性,防止金融体系动荡连锁和传染效应的扩散。此后各项非常规政策基本都以修复金融机构的信贷扩张能力为重点,进而形成了各部门资产负债表之间的良性互动。信贷宽松购买的对象是私人部门资产,例如公司债券和MBS,而不是传统上的政府债。相反的教训是日本,尽管日本是量化宽松的鼻祖,但日央行的失误在于忽略了银行这一重要传导环节,量化宽松难以向信贷宽松传导,银行的信贷紧缩不可避免的将经济拖入通缩泥潭。这也是为什么伯南克强调日本采取量化宽松而美国实施的是信贷宽松。

货币宽松孤掌难鸣,需财政、产业等政策提升国家资产负债表核心竞争力。仅仅有货币之水是远远不够的,在分子不变的时候,放水可以稀释名义债务,为资产负债表的重塑换取时间。实体经济的真实复苏仍需要以核心竞争力的提升为基础。很多人忽略了美国积极的财政和产业政策在应对危机中的实质作用。减税、增加政府开支等措施提高了政府部门的杠杆率,降低了私人部门去杠杆对经济的冲击,制造业回流、创新产业集群才是就业不断向好的基础。反观日本和欧盟,由于多方面因素,财政政策等结构改革成为掣肘,货币政策独木难支。

储备货币发行国在修复国家资产负债表中具享有得天独厚的优势。储备货币独特的地位、开放的金融市场可以吸引全球更多资金进入,压低利率。同步伴随货币贬值实质上在全球范围内稀释债务,由全球投资者为其埋单。在这一轮的去杠杆中美联储将储备货币的独特地位发挥得淋漓尽致。美国政府之所以能够较为顺畅的加杠杆,来自于全球投资者对美国债的追捧。而日本高企的政府债务则多数由本国居民持有,财政政策空间也因此受限。