—— 一项内蒙古赤峰市的实地研究

自上世纪80年代经济体制改革以后,我国从农村进入城市打工的农民数量,已接近2.7亿,也就是说,平均每3个农民就有1个不是经常性地在田间耕种,而是工作在城市的建筑工地、工厂的流水线或者各种服务型行业的岗位上。种地变成了中国广大农民的兼业。打工,区别于种地,构成了中国农民极其重要的日常生活内容,同时也构成了考察他们极具历史性转变的重要契机。

本文所要探讨的是中西部地区打工农民与城镇化的关系,确切地讲,是与他们家乡的城镇化的关系。中西部地区打工农民与东部地区城镇化的关系,我们较容易看到,并且有较多的研究已经证实:东部城市由于工业化以及市场化的程度较高,有着更多的经济机会,打工农民得以以劳动力的形式参与其中,但是由于高昂的入住成本,却不足以在那里安家落户,是一批“寄居”在城市里不能“落地”的、融入程度较差的“半城市化”人口。[1][2]但是他们与自己家乡城镇化的关系是怎样的?存不存在这样一种可能性,即回到家乡的城镇“落地”?我们以家庭为单位来讨论这个问题。这不仅仅是因为分析的便利,家庭,作为农民基本的生产单位和消费单位,这种分析范式已被经济学家充分认知。还因为就当前看来,对于打工农民而言,“返乡落地”是否可能,与家庭生命历程的关键阶段高度相关。

以空间上看,打工家庭的家庭成员高度分散,有着不同的分工,这种跨越地域的分工非常强烈地体现了市场经济对于劳动力资源的优化配置要实现最大化的外在逻辑。如同马克思所说,他们是“资本的轻骑兵,资本按自己的需要把他们时而调到这里,时而调到那里。当不行军的时候,他们就‘露营’”。[3]但是市场经济的外在逻辑能够在事实层面得以呈现,依赖的又是什么?打工家庭在空间分布上“分崩离析”,资本是否是纯粹和唯一的力量?打工家庭最后“返乡落地”,会是因为什么样的契机,其内在逻辑又是怎样的?其中有没有蕴含着什么问题?在结合案例调查的实地材料来分析这些打工家庭与中西部地区城镇化的关系之前,针对城镇化与农村家庭的变迁,我们先做一个简单的历史考察,以期有一个脉络性的认识。

一、城镇化与农村家庭变迁的简略历史考察

联合家庭是我国传统社会农村家庭的重要形式,这被认为是与土地所有制度高度相关的。地主土地所有制要求土地集中多个核心家庭并置的联合家庭里,以拥有较多的青壮年家庭成员,同时与之匹配形成的则是家父长式的支配形式,不过从数量上看,在农村占据主导地位,数量最多的家庭形式是核心家庭,因为农村自耕农的数量占据了绝对多数,而联合家庭是生活在城镇的不在乡地主的主要家庭形式。然而无论如何,土地作为小农生产最重要的生产资料,被认作是传统家庭内大家长拥有权威的重要原因,子辈与父辈之间不但存在着“反馈”模式,子辈还会相当程度地对父辈保持谦恭和顺从。[4]

自上世纪50年代开始,在国家早期工业化策略下展开的农村土地集体化运动,彻底改变了传统家庭生产与生活的组织方式,进而启动了家庭结构转型的历史进程。土地不再掌握在农村大家长手中,而是为村集体所占有,农村家庭成员的个人劳动成果得以清晰地转换为工分,年轻劳力对家庭的贡献一目了然,勿需大家长的主观裁断,这改变了父权制度下的代际关系与结构,父辈的绝对权威受到削弱和挑战。[5][6][7]自新中国成立初至1982年农村实行家庭联产承包责任制之前,我国一直实行重工业优先发展的战略政策,各种资源通过计划体制进行配置,以资本和劳动力为主的生产要素无必要也不被允许自由流动,由此配套形成的是严格的人口流动控制政策,农村居民既受制于户籍管控制度,也受制于集体的农村土地经营制度,除非是参军和升学,否则不可能实现由乡到城的流动。

1978年底,农村集体合作的土地经营制度开始松动,1982年,以家庭为单位的联产承包责任制得到政策上的确认。[9]家庭重新变为农村最重要的生产组织单位。农民从吃大锅饭的劳动者变为相对独立的生产经营者,另外,农村家庭进一步呈现核心化或者说小型化的趋势,主干家庭数量进一步减少,而联合家庭则趋于消失。加之计划生育政策的实施,家庭人口规模也呈现不断缩小的态势。从土地与劳动力关系的角度来看,这项意义巨大的变革提高了农村的土地生产率和劳动生产率,农村劳动力大量剩余的问题却日益严重。1984年中央政府允许农民自带口粮到城市务工经商,这段时间农村的剩余劳动力主要被繁荣发展的乡镇企业所吸纳,直至90年代中期乡镇企业衰落之前,小城镇起到了人口蓄水池的重要作用,在农村出现了很多被吸收进乡镇企业务工,“每天放工回来,可以在田里做一些农活,在农忙时兼顾农业”的“新人”。[10]90年代中期以后,乡镇企业迅速衰落,小城镇不能够再强有力地留住人口,这批曾经在乡镇企业务工的农村新人,又迅速转变为离土又离乡的流动打工群体。与城镇化以及市场化的进程高度相关,农村家庭呈现出强烈的非农化趋势,这是90年代以来农村家庭变化的最重要特征。[11]

在1984年之前,农民由于政策性的限制,固守在农村,难以融入城市化的进程之中,农村与城市呈现相当程度的分割性。90年代中期以前,乡镇企业蓬勃发展,很多农民可以在家乡找到更多非农的经济机会,“离土不离乡、进厂不进城”是这段时期农民与城镇关系的新特点。95年以后尤其是进入新世纪以来,“土地城镇化”成为地方政府发展的主导思路,这在相当程度上改变了农民与城镇化进程的关系。[12]近郊区的农村如果毗邻城镇,城镇较快的扩张速率抬升了近郊土地的价值,农民可能会以失去土地的代价换得入住城市的资格。[13]另外,在近年来遍及全国的“农民上楼”现象中,农民通过让渡出自己宅基地的形式,也可以获得入住类似于城市住宅小区的资格,但是后者本质上依然是农村社区。[14]不过,对于中西部地区的远郊农民或者没有上楼的农民而言,离开家乡,去东部城市打工,寻求非农收入,是他们以劳动力的形式参与城镇化进程的起点。下面我们将结合赤峰市敖汉旗的调研材料,来回答前面提出的一系列问题。①

家庭的共同事业,如果我们参照费孝通先生《生育制度》中相对结构功能主义的说法,那就是要将子辈顺利地抚育成人,实现社会继替的目的。子辈年纪越轻,这项事业反而越繁重,因为要针对未来进行投入的时间段就越长,而且还充满着不可预计的变数。传统的庭院经济,意味着农村家庭是一个生产和消费高度合一的单位,家庭成员相当一部分的支出会被其自身的生产功能所消化。伴随着市场经济的发展,农村封闭的庭院经济被逐渐打破,家庭成员的消费,尤其是子辈的消费越来越倚重于货币,最突出的则是教育和婚姻消费两个内容。对于处于青壮年阶段的父辈而言,“养家”就意味着承担这笔总体的家庭支出。这是我们从最基本的家庭消费的角度,对于农村家庭的生物及社会性的功能做出的说明。

单纯的粮食种植不足以支持家庭消费。敖汉旗粮食种植以玉米为主,像在古鲁板蒿乡的山咀村,人均耕地约在3亩左右,人均家庭人口数在4.3左右,一个5口之家,可以拥有15亩左右的土地,普通的玉米种植,每亩的纯收入约在700—800元,正常情况下,粮食种植收入每年在15000元左右,而家庭中一个小学生的支出就在10000元左右,显然单纯依靠粮食种植无法支持整个家庭的开支。因此,对于成了家的农民而言,必须寻求除了粮食种植收入以外其他的经济机会。就这一点来看,这批农民的面目更像是经济学家所说的“理性小农”,只不过理性考虑的范围逸出了农田,在土地收益率过低的前提下自觉地将劳动力更加有效地分配到粮食种植之外的经济机会上去了。这些机会,有可能依然是农业,比如养殖,也可以是现代农业、进当地的工厂或者打零工。但是这样的经济机会在家乡并不多见和固定。②在这种情况之下,外出打工成了除了西湾子村以外其他3个村多数青壮年农民的选择。③

在东部发达城市打工的农民绝大多数不会安家落户,山咀村改革开放30余年的时间里,去北京打工的村民数以千计,但是能在北京安家落户的、有名有姓的只有两位。其中一位徐姓村民,早年在家乡跑运输,后来投奔在北京开保安公司的李姓村民,最后自己也成立了保安公司。但是像这两位一样有着卓越的个人能力,又能把握住幸运的、足以扭转个人乃至家庭命运的机会的村民,毕竟罕见。多数成了家的打工农民对自身在城市中的定位也很准确,他们能意会到自身在社会化大生产的逻辑链条中所处的位置,明白在东部打工的意义就在于赚取一定的经济收入,以完成将下一代更好地抚育成人的任务。东部城市于他们而言是过渡性的场所,尽管这种过渡实际上会占据他们生命中相当长的一段时间。

成了家的农民外出打工最明显的取向是经济性的,是赚取更多的收入。但是打工的经济动机却始终镶嵌在家庭之中。一户核心家庭,外出从事建筑等行业的成员一般是青壮年男性,女性劳动力会在农村经营农业,并且极其重要地,如果家庭的子辈尚未成人,承担起抚育子女的任务,同时还要兼及照料父母。女性劳动力得以独力耕种农业,得益于农耕技术的进步,使得平时单位面积需要的劳动力投入迅速减少,仅仅在农忙时期才需要男性劳动力的辅助。这是他们最典型的家庭合作与生产的模式,打工经济总是与家乡的庭院经济紧密配合在一起。

新生代打工农民则与他们的父辈非常不同。他们无疑也受着社会化大生产逻辑的影响,外出打工当然也是因为家乡经济机会不足,但是追求经济收益的信念看起来却没有他们的父辈那般坚决。①他们认同城市的生活方式,相信自己能够把握住镶嵌于社会结构之中的改善个人命运的机会,能成功发展出一份大的经济事业来。慢慢意会到自身在社会结构中的位置,需要时间和契机。这个契机是婚姻,直到他们成立家庭,生育子女,他们心中的事业才会从模糊的追求个人的发展,转到家庭和下一代身上,像他们父辈所做的一样。

总之,在当前城镇化的进程之中,打工是农村家庭为了完成家庭“事业”所迈出的最基础的一步,他们必须从完全封闭的庭院经济中走出来,更深层次地参与到社会化大生产中的过程中去。子辈的婚姻及教育构成了家庭事业的重要内容,同时作为家庭生命历程的关键阶段,我们也可以从中看到打工家庭“返乡落地”的内在逻辑。下面我们围绕打工家庭年青一代的“教育”与“婚姻”两个方面分述之。

三、“陪读”:基础教育与家乡的城镇化

在地方教育资源集中化的态势下,孩子的教育实际上构成了打工家庭涌向城镇的重要契机。②打工家庭的家庭成员,或聚或散,或工或农,与孩子的教育阶段密切相关。为了孩子接受更好的教育,从而在城区购置房产的户数,根据我们的调查,从村庄的角度看,实际上比例并不是太高。更多的打工家庭所采取的是一种折中的方式:一方面不能完全破坏家庭经济基础的稳定,一方面又要顾及对孩子生活、情感方面的照顾。“陪读”就是这种最经济、也最具权宜性的折中方式。

古鲁板蒿乡的两个村,山咀村和西湾子村,由于撤并了原先的村庄小学,小学生都需要到古鲁板蒿镇区的小学就读。西湾子村较为幸运,其距离镇区较近,学生可早出晚归,不必寄宿。山咀村距离镇区较远,小学生不得不寄宿。这个村在镇上陪读的约有20户,陪读的人员主要是老人。这部分老人年龄大概在60—65岁之间,他们外出打工已经难以找到经济机会,但是在身体条件允许的情况下,依然会在农村经营一部分土地和庭院经济。去镇上陪同孙辈念书,如果夫妇两人均健在的话,会审慎地采取降低机会成本的方式。祖辈夫妇中的一方去陪读,另一方则留在村中经营一部分生产事业,或者两位老人轮流去陪读。不过这依然伴随着社会性损失,这意味着老人夫妇不可能经常见面。打工家庭在经济方面追逐收益或者降低损失的同时,总是难以避免社会性成本的增加。老人在镇上所要照顾的孩子的数量,从1个到3个不等,可以是堂兄弟妹或者表兄弟妹,因为他们这一代人的子女数量一般均不止一个。如果孙辈年龄相仿,则同时陪读,年龄若相差较远,则“接力式”地陪读,即陪读完年龄较大的,再陪读年龄较小的。

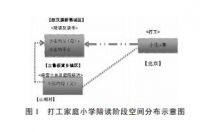

打工家庭的年轻夫妇之所以能同时外出打工,利用的正是自己与父辈的代际差,他们处于30-35岁的时候,孩子处于小学阶段,祖辈正好可以担负起照顾孙辈的职责。父母健在,成为了去远处打工的有利条件。老人在镇上陪读,职责主要是照顾年龄幼小的孩子的生活,兼及村里的一部分庭院经济。孩子度过了小学的成长阶段,待及基本具备照料自己的生活能力,老人会回到乡村。这一方面是因为要降低陪读的家庭成本,另一方面则是由于身体益衰。我们用图1①来表示孩子读小学低年级时打工家庭成员的空间分布。

不管是在镇上还是在新惠城区,读初中的孩子,家长陪读的数量较少。这一方面是因为孩子具备了基本的生活自理能力,另一方面则是因为在家长看来初中还不是孩子接受教育最关键的阶段。然而孩子到了高中,我们看到陪读的家长数量又多了起来,仅西湾子村在新惠城区陪读的数量就约有100人。不过陪读的主体由祖父母变成了母亲,而陪读的职责除了照顾孩子的生活之外,更多地则变成了对孩子学习的看管和监护,“我就长期跟踪你,到时候就跟你一起住,你早晨吃完饭上学,中午还会来吃饭,晚上也回来,这样比较放心。”②这一追踪的职责显然更适合由年轻的亲辈来承担。高中被家长认作是孩子的关键阶段,这一点我们很容易理解。家庭已经对孩子进行了12年左右的教育投资,如果孩子在高中不能好好表现,不能考入大学,接受高等教育,把握住实现向上社会流动的机会的话,那将意味着长期教育投资的失败。这是功能性的分析,事实上当然也必将伴随着心理层面的失落,“要飞的终于飞了”,[15]却是以不尽如人意的姿态。打工家庭不能允许这种情况发生,如果孩子在九年义务教育阶段就已表现出对学习不感兴趣的迹象的话,家庭会选择釜底抽薪的方式,及早终止对孩子教育的投资。但是如果孩子已经进入高中了呢?家长可以有两种选择:一是终止投资,亡羊补牢,为时未晚;二是在孩子学习的关键阶段进一步加大对教育的投资,以期挽回颓势。更多家长的选择是后者。读高中的孩子的母亲,他们的年龄多半已超过40岁,之前可能会利用自己与上一辈的“代际差”,同丈夫一起在城市打工,这时便会从城市撤离回来,放弃一部分经济收益,付出较高的机会成本,在城区陪同孩子读完高中。她们中的一小部分,较为幸运,能在城区找到工作机会,同时能够照看子女。为了保证家庭经济基础的稳定,孩子的父亲则必须还要坚守在远离家乡的城市。祖辈已经年纪较大,如果身体条件允许,可以经营一部分庭院经济,但多半在经济上已经需要子女的支持。这段时间家庭成员跨越空间的分工与合作我们用图2表示。得益于敖汉旗较好的教育水平,也得益于高等教育的普及化,打工家庭的高中生超过一半可以升入大学继续接受教育,以大学生而不是农民工的身份进入城市,开始不同于他们父辈的生命历程。这段时期,是打工家庭自成立以来经济压力最大的时期,父亲仍然必须坚守在城市,并且想方设法获取更高一些的收入,打工的经济取向变得更强烈。母亲则会在农村,经营土地或者庭院经济,她们这个时候年龄已在50岁左右,城市里很难再找到工作,她们的父母也已超过70岁,需要人照顾。按照敖汉旗的传统,大学毕业生很少会回到故乡就业,他们会散落到其他的城市。无论是结婚还是生子,仍然离不开原先核心家庭的支持。与他们同龄的一群年轻人,放弃了接受高等教育的可能,在相当大程度上则开始重复他们父辈的历程。

家庭实现代际传承的功能总是与父母之于孩子的良好寄托联系在一起。将子女抚育成人,将“理想自我转移到孩子身上去”,[16]这也是打工家庭之所以能分散在不同的地域,参与到市场经济中去,以谋求更好的经济回报的根本动力。只不过打工家庭在分工与合作的过程之中,由于地域及城乡发展的不均衡,任何致力于增进经济收益的做法总是会伴随着社会性成本的增加。壮年劳动力去东部城市打工,老人与孩子则留守在家乡,家庭成员在空间分布上是“分崩离析”的。从陪读这一现象中我们可以很明显地看到这一点。

四、“择城而婚”:子辈婚姻与城镇化

对于打工家庭而言,子辈的婚姻是极其重大的事情,家庭跨越空间实现分工与合作,积蓄多年的力量就是要实现这个目标。“现在乡下结婚就是个重灾”。①之所以变成“重灾”,指的是这个一定要完成的目标变得艰巨起来,会给打工家庭造成很大的经济压力。核心家庭中的下一代要分离出去,独力成立家庭,完成家族绵延的任务,上一代总会附带一定的经济支持。在中国历史上农业社会的主干家庭里,子辈如果要分家的话,会从父辈那里得到住所和生产资料,包括土地和部分生产工具。新生代农民工的父辈在结婚时候的所得也大概如此。由于农村从父居的传统,住所和生产资料一般均由男方提供。这些传统的习俗都没有改变,改变的是对于住所性质的要求:房子要在城镇购买。

我们仍以山咀村为例,北京的房产价格是极其高昂的,在北京买房的2户人家就是我们提到的徐老板和李老板。老一代农民工在那里从事建筑行业,普通的工人,一年可以挣得2万元的纯收入,其中的包工头收入要高些,每年纯收入平均约在5—8万元,年青一代的打工农民做保安,所挣得的收入基本与支出持平。年青一代的打工农民相对于上面讨论的已成家的打工农民,外出的经济取向不那么明显。父辈和子辈打工农民均无法在北京购置房产,在这种情况下,结婚要购置婚房最现实的是返乡,回到家乡的城镇。在年青的打工一代返乡购房的时候,他们会依照家庭经济基础的优劣呈现出“层级分流“的态势(如图3)。

经济基础最好的家庭会在敖汉旗城区甚至赤峰城区购房,次好的家庭则选择古鲁板蒿乡的镇区,最次的家庭只能在村里盖房。结婚购房有着极其理性的缘由,最明显的是可以享受更为优越的公共服务设施,脱离农村,过更具现代意味的城市生活,同时还可以一揽子解决未来子女的教育问题。结婚购房是刚性需求,如果不是为了子女结婚,那些有着一定经济实力的老一代农户不会仅仅为了享受生活就去城里购房,除非他们的实力优裕到了可以不用考虑金钱的地步。农民的收入和支出,不管是打工还是搞副业,区别于城市职工,带有更强的不可预计性,他们习惯将金钱储蓄起来,应对未知的风险,比如家人罹患大病,而城市生活本身要求居民收入要有一定的稳定性,因为有些基本的生活开支是不得不需要金钱定期支付的。况且对于在农村生活久了的农民而言,生活在城市中反倒有诸多不适,庭院经济和土地也可以成为生活遭遇不测的最后一道防线。

实际上,山咀村能独力全款付清房款的农户仅占一小部分,其他的打工家庭则不得不需要一部分借款。在向亲朋借款与银行抵押贷款之间,首要的选择是前者。农户总是倾向于一次性付完全款,这一方面是为了避免利息,另一方面则仍然与农民收入的不可预期性相关,除非是每个月都有固定的可以偿还贷款的收入,否则每次还完贷都伴随着对下一次还贷的担心。村庄里经济条件较好且自己的儿子年龄尚小,积蓄了一笔资金还未购及房产的农户,或者只有女儿,预期的经济压力相对较小的农户,最容易成为亲朋借款的对象。这让他们非常矛盾,“结婚是重灾”,传统的乡土伦理要求他们有抚恤邻里“灾情”的义务,但是资金一旦借出之后,既没有利息,再要讨还也有碍情面。“不借给他们他们就不开心,借了自己不开心”。①矛盾的解决办法是自己去城里购房。房子有保值的功能,这样钱就会以房子的形式储蓄起来,非但不会被借走,还可以有理由反过来向别人借。我们所说的经济条件较好的农户,指的也只是在城区购房之后储蓄便所剩不多的农户,为子女购置房产是他们一生中最大的一笔消费。也有的农户在独立付完首付金之后,向银行抵押贷款,独力应对“重灾”。更普遍的则是用自己的储蓄资金以及向亲朋借来的资金,以完成首付,其他的款项则按揭贷款。②

成立了家庭的年轻人有部分会去工厂做一些带有技术性质的工作,或者经营小本买卖,诸如快餐、商店等等。在家乡经济机会不足的情况下,多数依然要选择外出打工。他们的父辈,年龄已在60岁左右,这个年龄已经不适合去大城市,正是返乡的时候。他们的状态将由常年外出打工转变为农副结合:平时打零工,同时与妻子一道将更多的时间投放在土地和庭院经济上。不过,这属于过渡状态。子女成家以后,父母生物学上的任务算是完成了,但是社会性的任务还远远没有结束。等子辈家庭又有了下一代之后,他们的任务就又会转变为看护孙辈。年轻一代在城镇的房产,尤其是在乡镇上购置的房产,经常会出现空置的情况,即使是在生育了子女将其托付给父母照看之后。这段时间,也就是孙辈在正式上小学之前,父母更习惯将他们带在农村生活,这可以节省很大一笔开支,同时,也不至于完全无法经营土地和庭院经济。

“战争的目的是在结束战争,抚育的目的是在结束抚育”。[17]父辈对于子辈抚育结束的标志是,子辈能从现在的核心家庭中分离出去,去成立新的核心家庭。而结婚要在城区购置新房这样一个普遍性的风气,则要求家庭成员能最大程度地参与到市场经济中去,哪怕这是一个“重灾”,也要有应对的信念和精神。这种信念和精神使得他们能够超越地域上的分散,围绕着家庭的“事业”一直“配合”下去。尽管这种精神不像韦伯笔下清教伦理那般的强烈和外显,而是心照不宣地散布在平常的日子之中。

五、结论

在空间上高度分散,在共同的信念上高度统一,共财,但不同居,这是打工家庭,尤其是中西部打工家庭最重要的外在特征。可以认为,市场经济对于农村劳动力在地域上的分配,之所以能呈现出如此高度的流动性和空间分散性,正是基于家庭成员稳固的亲缘及血缘的凝聚力。不过对于打工家庭而言,这个过程并非是平顺和没有阻力的:东部城市不能“落地”,中西部城市不足以“养家”,这样的宏观背景,使得因为子女结婚或者接受教育去家乡的城镇购房及陪读,成为了打工者所经历的重要的生活事件,同时,客观上也成为了中西部城镇积聚人气的重要力量。从打工者的生命历程来看,就当前而言,去东部大城市打工是打工家庭中的父辈参与城镇化的起点,而返乡———回到农村看守土地、房屋及孙辈——则成为了他们参与城镇化进程的最后终点。与此同时,成立了新家庭的子辈则要更加深入地参与到城镇化的进程中去,踏上属于他们的起点。

这就像是一场接力赛。父辈渐渐在劳动力市场上不再占据优势,体力不支于是慢慢退下阵来,留守在家乡,子辈则接过父辈手中的接力棒,继续奔赴大城市寻找较之家乡更好的经济机会。如果城乡发展以及地域发展不均衡的情况不能改变的话,可以预料这样的接力赛还会一直继续下去。在这样前赴后继的接力赛中,我们可以看到,打工家庭为了完成家庭事业不断顽强地适应着市场经济,也可以看到这种顽强的适应背后所付出的高昂的社会性代价:人们为了完成“家庭事业”,按照市场经济的逻辑却首先不得不分散在不同的地方,不得不先使得家庭“分崩离析”,为了获得完成这项事业所必须的经济收入,却首先不得不付出情感的代价。我们不得不说,这样的接力赛终究是带有几分悖谬含义的,是顽强也是艰辛的。

[参考文献]

[1]吴维平、王汉生:《寄居大都市:京沪两地流动人口住房现状分析》,《社会学研究》2002年第3期。

[2]王春光:《农村流动人口的“半城市化”问题研究》,《社会学研究》2006年第5期。

[3][德]卡尔·马克思:《资本论》第1卷,北京:人民出版社,2004年,第729页。

[4]费孝通:《三论中国家庭结构的变动》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》1986年第3期。

[5]费孝通:《家庭结构变动中的老年赡养问题——再论中国家庭结构的变动》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》1983年第3期。

[6]王天夫、王飞、唐有财、王阳阳、裴晓梅:《土地集体化与农村传统大家庭的结构转型》,《中国社会科学》2015年第2期。

[7][11]杨善华:《改革以来中国农村家庭三十年——一个社会学的视角》,《江苏社会科学》2009年第2期。

[8]渠敬东、周飞舟、应星:《从总体支配到技术治理——基于中国30年改革经验的社会学分析》,《中国社会科学》2009年第6期。

[9][美]罗纳德·科斯:《变革中国》,王宁译,北京:中信出版社,2013年。

[10]费孝通:《中国城镇化道路》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,2010年,第135页。

[12]孙秀林、周飞舟:《土地财政与分税制:一个实证解释》,《中国社会科学》2013年第4期。

[13]李强、陈宇琳、刘精明:《中国城镇化推进模式研究》,《中国社会科学》2012年第7期。

[14]周飞舟、王绍琛:《农民上楼与资本下乡:城镇化的社会学研究》,《中国社会科学》2015年第1期。

[15][16][17]费孝通:《乡土中国》,上海:上海世纪出版集团、上海人民出版社,2007年,第522、517、527页。