有两个重要问题一直贯穿我的职业生涯:第一是我长期关注的中国经济——我已密切关注中国经济三十多年,撰写中国经济的文章24年;其次是现代西方经济学研究方法的相关研究。

拙著《一盘大棋?——中国新命运解析》(以下简称“一盘大棋”)对两者均有详细论述。拙文《我为什么对中国经济如此痴迷?》则讲述了我与中国经济之间的关系。因此,今天我将主要谈谈西方经济学发展历程,我将尽量少用技术性术语,拙著《一盘大棋》之附录一《从技术细节层面浅谈增长核算方法发展历程》主要供业内专业人士参考。

中国经济与现代西方经济学研究方法相互关联的原因很简单。现代西方经济学研究印证了马克思主义经济概念的正确性,而中国国家主席习近平近来强调了马克思主义经济概念的重要性。下面我将论述西方经济学发展历程,如何贯穿我本人的生活,以及与中国经济发展、中国正在热议的“供给侧改革”之间的关系。

经济学界“哥白尼革命”

中国谚语“实事求是”在国外也很有名。其蜚声国际,是因为它恰如其分地表达了理论与事实之间的关系。如果理论与事实相悖,那么理论必须做出改变,因为事实是不会改变的。

但这也会决定学科发展进步与否。如果理论与事实相符,学科发展通常不会取得大的进步,因为学术研究只不过证实了现有理论。但当理论与事实相悖时,学科发展反而会取得最大的进步。

当理论发展与事实相矛盾时,科学与教条主义的应对态度往往截然不同:教条主义往往试图否认事实,以坚持错误的理论;科学则往往会要求理论必须为符合事实而作出改变。

人类历史上最伟大的两项进步完美地说明了这一点,但这也同样适用于经济学。

在望远镜发明之前,哥白尼只能无助地利用肉眼进行天文观测,导致他得出“地球绕太阳公转”这样影响深远的结论——这与人类以前的结论并无不同。当伽利略(Galileo)用新发明的望远镜观察到围绕木星转动的月球时,“所有天体绕地球公转”的理论不攻自破。

达尔文(Darwin)通过对加拉帕戈斯群岛上物种的详细观察发现,该岛屿上的物种在逐渐发生变化。他发现,物种并不是固定不变的,它们会发生演变和进化——“进化论”由此诞生。

在过去二十年里,经济学研究领域也发生了类似的正式革命——我们可以称之为“经济学界的‘哥白尼革命’”。哈佛大学教授戴尔?乔根森(DaleW.Jorgenson)所著的《为何联合国、经合组织与美国正式改变其经济增长成因测算方法?》对此有详细论述。我将会一直关注这一过程的最新进展,因为它与我的个人经历有着密不可分的关系。

安格斯·麦迪森(Angus Maddison)

20世纪六七十年代,经济统计学取得了巨大进步。特别是,经合组织(OECD)的成立促进了数据领域的进步。经合组织前首席统计学家安格斯?麦迪森运用这些数据,首次对发达经济体进行了系统性比较研究。随后,他在其所著的《资本主义发展的动力》(Dynamic Forcesin Capitalist Development)中,对此进行了总结。

这些研究导致理论与事实出现典型的矛盾。西方经济理论比如罗伯特·索洛(RobertM.Solow)20世纪50年代创建的“新古典经济增长理论”,宣称“劳动力与资本投入对经济增长的贡献只占一小部分,对经济增长贡献最大的是全要素生产率(TFP)”。

问题是,经合组织与麦迪森的分析显示,事实完全相反——绝大部分的增长是源于资本与劳动力投入,特别是资本。TFP变化对增长的贡献小于其他增长要素,相反对增长做出重要的贡献不仅包括技术,而且还包括国际贸易、生产规模等要素。相关的数据可在麦迪森的实证经典著作《资本主义发展的动力》中找到。

麦迪森本人并没有试图对这些研究成果作出理论解释。相反,他将研究方向放在截然不同的问题——长期增长研究,结果他的经典著作《世界经济千年统计》(Statisticson World Population,GDP and Per Capita GDP,1-2008AD)由此诞生。现在几乎所有发达经济体的经济学教材,都在引用这些数据。

麦迪森的研究成果对我的学术生涯产生了决定性影响。通过研究他们的著作,我得出结论,经合组织和麦迪森的分析无可辩驳。即使20世纪70年代的经济理论说法与之不同,那么这也仅仅显示,这些理论是错误的。

通过观察麦迪森与其他人的研究方法,我下定决心,将来我的所有分析都要依据事实。我相信这种方法同样适用于西方和中国。我也因此进一步了解中国经济,这帮助在1992初期撰写了我人生中最重要的一篇经济文章,《中国的经济改革为何成功,而俄罗斯怎么会落败?》。

可以说,当时这篇文章与总结了其结论的另一篇短文在俄罗斯发表后,引起了轰动。因为所作的“中国的经济改革是正确的,俄罗斯的休克疗法是错误的”的分析,遭到了逾90%的西方经济学家的反对。

后来,我和俄罗斯副总统、总统的首席经济顾问进行了公开辩论,并与俄罗斯外交部长和其他高级高员会谈。议会主席向俄罗斯议会所有成员,分发了我的文章。

很显然,当时我没能说服俄罗斯政府不推行休克疗法,借鉴中国经济改革的经验——这是我至今非常遗憾的事。但对我个人而言,这篇文章取得了巨大成功。

尽管当时90%的西方经济学家反对我的结论,但后来发生的事实证实了我的分析。有部分一直关注此事的跨国企业事后找到了我,并与我签约,邀请我成为他们的企业顾问。

因为企业需要准确的分析,我的预测得到证实令他们觉得为我的分析与建议付费,物有所值!

当然,最重要的是,随后二十年发生的事实,印证了我的分析。

自1991年苏联解体后,俄罗斯经济总量缩减近40%;男性预期寿命减少6年,降至1998年的58岁;而且2013年的俄罗斯人口比1991年时少了460万。

在1991年(苏联解体前的最后一年)至2013年间,俄罗斯每年的GDP增幅只有1.0%,而同期中国的GDP增幅高达10.2%。曾为苏联第二大共和国的乌克兰,情况更糟糕。

乌克兰2013年的GDP总量仍比其1991年水平低23%,也就是说,在过去22年间,乌克兰的GDP净增长为负数。

我的分析是基于我了解中国经济改革,并结合麦迪森所论述的事实,得出了正确的分析。相反,当时的俄罗斯政府拒绝实事求是,武断坚持索洛的“TFP是拉动经济增长的最重要因素”的理论,推行休克疗法,结果导致俄罗斯遭受和平史上最大的经济衰退。

艾尔文·杨(Alwyn Young)、姜明武(Vu Minh Khoung)、保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)

西方经济学界第二重要的发展事件,是20世纪90年代围绕“亚洲四小龙”(又称“新兴工业化国家”)的基本经济问题引发的讨论。

当时“亚洲四小龙”经济快速增长吸引了西方的关注。因此,他们运用索洛创建的增长核算法框架,对“亚洲四小龙”经济进行了分析。

但众所周知,索洛的原增长核算法框架犯有一个基本的错误,它未将资本质量变化(资本存量周期、折旧周期等)与劳动力质量变化(教育、技能、年龄等)考虑在内。这与计算实际工资增长率时,未将通胀因素考虑在内所犯的错误,没什么两样。

对“亚洲四小龙”的分析,包含了劳动力与资本质量变化的最有名著作,当属艾尔文·杨(Alwyn Young)所著的《数字的暴力:正视东亚增长经验的统计现实》(The Tyranny of Numbers:Confronting the Statistical Realities of the East Asian Growth Experience)。

他的结论明显与麦迪森早前对发达经济体所作的研究一致。它显示,“亚洲四小龙”经济飞速发展,并非获益于TFP的快速提高。“亚洲四小龙”的TFP增速与其他更缓慢增长的经济体一样。因此,东亚经济体经济快速增长,逐渐赶上最发达的经济体,是获益于资本与劳动力的巨大投入。

艾尔文·杨对20世纪60年代初期到20世纪90年代初期所作的研究显示:“找到发达或者欠发达经济体的生产率增长表现并不难,虽然其人均产出增速相当缓慢,但已大致或接近新兴工业化国家的水平。除了新加坡这个例外,新兴工业化国家的生产率增长率不算特别低,但按照战后标准也不算特别高。”

艾尔文·杨的著名论文,是对亚洲四小龙从20世纪60年代初期到20世纪90年代初期所作的增长研究。因此,新加坡经济学家姜明武(Vu Minh Khoung)历时20年,运用现代统计技术证实这些分析,就特别重要。

他所著的《经济增长动力:对亚洲经济政策的比较分析》(The Dynamics of Economic Growth:Policy Insights from Comparative Analysesin Asia),是近年来此领域最重要的著作之一——唯一的遗憾是他的书尚没有中文版。

姜明武的统计结论显而易见证实了杨的分析:“亚洲增长模式的秘决不是依赖于实现了全要素生产率高速增长,而是让其维持一个合理的增速,尽管这需要在较长的一段时间内进行密集的要素投入。”

西方对亚洲四小龙的分析是教条主义而非科学的一个典型例子。1994年,美国经济学家保罗·克鲁格曼(PaulKrugman)在美国《外交事务》杂志上发表了一篇完全错误的文章——《亚洲奇迹的迷思》(TheMythofAsia’sMiracle)。他强烈重申了索洛的“经济增长必须以TFP增长为基础”理论。正如数据明显显示,亚洲经济快速发展,并非基于TFP增长。

因此,克鲁格曼认为,亚洲经济崛起的重要性与潜力被夸大了。他认为,从到2010年的前景来看,称亚洲崛起的说法如20世纪60年代苏联的赫鲁晓夫的夸大其词一样荒谬(注:1960年联合国秋季会议上,赫鲁晓夫用鞋子“怦怦”地敲着联合国的主席台,宣称:“我们将会埋葬你们。”)。

克鲁格曼称,应该给预言亚洲经济快速增长的人浇盆冷水,因为亚洲未来的增长前景会远比任何人想象的更有限。他还特别批评了中国与新加坡,称两国的增长受益于汗水而非灵感,是亚洲错误增长模式的典型例子。

随后二十年发生的事实驳斥了克鲁格曼的论断。以克鲁格曼特别点名批评的两个国家为例,中国的增长率远快于任何国家,与此同时,新加坡的人均GDP超过了美国:按照当前汇率计算,新加坡的人均GDP相当于美国的103%;按照购买力平价计算,新加坡的人均GDP相当于美国的144%。

新加坡的表现证明,“亚洲增长模式”可以达到比美国更高的发展水平。

艾尔文·杨遵循实事求是方法所作的分析被证明是正确的,克鲁格曼的错误理论则在事实面前被打脸了。

戴尔·乔根森(DaleWJorgenson)与增长核算方法变化

我已在上文指出,从20世纪60年代积累的事实证据,明显与索洛的“TFP是拉动经济增长的主要来源”理论相悖。麦迪森和其他人主要关注于证据的积累。解决理论与事实相矛盾的任务,则主要由哈佛大学教授戴尔·乔根森(DaleWJorgenson)承担,结果导致美国、经合组织与联合国正式改变其经济增长核算方法。

拙著《一盘大棋?》之附录一《从技术细节层面浅谈增长核算方法发展历程》,对此有详细论述。

正如乔根森教授总结的:“我1987年与戈洛普(Gollop)和弗劳梅尼(Fraumeni)合著的书里论述的增长核算方法,以及美国劳工统计局1994年发布的官方多要素生产率统计数据,现已成为国际标准。”

“保罗·施赖尔(PaulSchreyer)2001年所著,经合组织编撰的概述生产率测算新框架的《生产率测算手册》(MeasuringProductivity)业已出版……以乔根森、何民成和斯蒂尔霍(2005年)和本书研究为代表的生产率测算新框架的过渡非常突然。这使得库兹涅茨和索洛早期生产率研究所使用的传统用法瞬间过时了。”

如果业内专业人士对具体内容感兴趣,请参阅乔根森所著的《为何联合国、经合组织与美国正式改变其经济增长成因测算方法?》。

经济增长核算方法的变化结果,使得索洛原增长核算框架的两个基本错误得到纠正。在新的正式增长核算方法中:

资本与劳动力质量变化被纳入;

索洛未将中间产品纳入增长核算公式的错误得到纠正。

这些现代统计方法被采纳后,美国和其他经济体的增长模式会发生怎样的变化?

如图1所示,乔根森、何民成(MunS.Ho)、凯文·斯德尔(KevinJ.Stiroh)等对最发达经济体——美国的全面研究发现,各增长来源对美国各经济行业增长的平均贡献率分别为:中间产品为52%,资本为24%,劳动力为15%,TFP为9%。

此数据特别引人注目之处,是其涵盖美国信息和通信技术(ICT)处于繁荣增长高峰期的1977-2000年——按照假定,TFP本应对美国经济增长的贡献率特别高。

从美国早期增长数据看,这种趋势没有改变。乔根森、戈洛普与弗劳梅尼对1948-1979年二战后早期美国经济的分析发现:

“中间投入是目前经济增长的最重要来源。在我们据以考察的45个行业中,有36个行业我们可以衡量中间投入,且这些中间投入对经济增长的贡献都远高于TFP对经济增长的贡献。对产出增长作出主要贡献的是中间投入、资本和劳动力投入。”

现有的中间产品(不包括所有国家)数据显示,所有其他经济体的表现也同样如此。

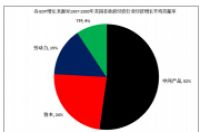

如图2对1992-2014年占全球GDP94%的103个国家的研究所示,资本投资对经济增长的平均贡献率为61%,劳动力投入为29%,TFP仅为10%——这证明了固定投资所发挥的决定性作用。

值得注意的是,固定资本投资对发达经济体经济增长的贡献率大于发展中经济体。资本投资对发达经济体经济增长的贡献率为63%,对发展中经济体经济增长的贡献率为60%。

固定投资对大经济体经济增长的贡献率远大于小经济体——资本投资对世界20个最大经济体经济增长的贡献率为67%。

理论与事实渐趋一致

如上所述,20世纪60年代所发生的经济理论与事实间的差距,于21世纪初期得到了纠正。纠正后的经济理论,得以反映事实。麦迪森、杨与其他人所发现的事实,现在可以通过理论方法得到解释了;乔根森的工作使得经济增长核算方法正式改变。这说明,实事求是的方法得到了传承。

当然,我对此深有体会。20世纪70年代我所做的坚持实事求是的决定,使得我作出正确的预测,这帮助我的职业生涯取得成功。但我仍然会继续密切关注这些经济理论的进展。我很高兴,经济理论已逐渐接近事实。

对中国供给侧改革的重要意义

这一切将对中国供给侧改革产生直接影响,因为经济规律具有客观性,包括中国在内的任何国家都不能违背经济规律。

打个比喻,一艘船要正确且安全地航行,就必须有准确的地图导航,否则就无法到达目的地。同理,正确的经济观念对中国的供给侧改革至关重要。

因此,有必要对经济的供给侧的不同要素的重要性作个总结:

第一,拉动经济增长的最重要因素,是直接反映国内和国际劳动分工细化的中间产品。

鉴于中间产品与服务发挥的决定性作用,生产因素中劳动分工的发展条件对供给侧至关重要。这就需要充足的运输系统、通信基础设施到产格的严品标准、准许快速有效的经济交流等诸多实际条件。

正如2013年11月召开的十八届三中全会上,习近平在作关于全面深化改革决定的说明时指出:“市场秩序不规范,以不正当手段谋取经济利益的现象广泛存在;生产要素市场发展滞后,要素闲置和大量有效需求得不到满足并存;市场规则不统一,部门保护主义和地方保护主义大量存在;市场竞争不充分,阻碍优胜劣汰和结构调整,等等。”

中国1978年后经济改革的重要特征——与国内劳动分工/劳动社会化相关的重要政策是国际开放,这是显而易见和众所周知的。开放带来更大规模的市场和生产发展,意味着劳动分工/劳动社会化的进一步扩大。

马克思主义理论与所有重要的西方统计学研究显示,开放与经济快速发展存在正相关关系——因此,没有必要在此引用所有这些已为大家接受的结论。开放的事实结果是劳动分工/劳动社会化的重要体现。

正如习近平指出:“改革开放是一项长期的、艰巨的、繁重的事业,必须一代又一代人接力干下去。”或者用习近平在2012年12月31日讲话时标题,“改革开放只有进行时没有完成时”更贴切。

第二重要的生产因素,是资本投资对经济增长的贡献率约为60%。

因此,固定投资应重点聚集于新技术和创新的生产升级,这也与习近平就创新的分析一致:

“党的十八大作出了实施创新驱动发展战略的重大部署,强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置……

面对科技创新发展新趋势,世界主要国家都在寻找科技创新的突破口,抢占未来经济科技发展的先机。我们不能在这场科技创新的大赛场上落伍,必须迎头赶上、奋起直追、力争超越……

我国进入了新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展、并联发展、叠加发展的关键时期……

我国科技发展的方向就是创新、创新、再创新。要高度重视原始性专业基础理论突破,加强科学基础设施建设,保证基础性、系统性、前沿性技术研究和技术研发持续推进,强化自主创新成果的源头供给。

要积极主动整合和利用好全球创新资源,从我国现实需求、发展需求出发,有选择、有重点地参加国际大科学装置和科研基地及其中心建设和利用。”

第三重要的因素,是劳动力投入。

在索洛模型中其对经济增长的贡献率约为30%,但当一个经济体变得更为发达时,劳动力质量对经济增长的贡献率大于劳动力数量;

如图3所示,随着经济的发展,劳动力数量(工作时间)和劳动力质量(培训和教育)之间的定量平衡发生了重大变化。平均而言,发展中经济体27%的GDP增长来自于劳动力总工时增加,仅3%的GDP增长是来自于劳动力质量改善;发达经济体仅15%的GDP增长来自于劳动力总工时增加,11%的GDP增长则来自于劳动力质量改善。

因此,当一个经济体越发达,劳动总工时增加对经济增长的贡献率会下降,与此同时教育与培训改善则成为重要的增长因素。

总的来说,当一个经济体越发达,教育与培训改善对经济增长的贡献就越大——劳动力质量改善是源于教师的工作和培训计划等等,是劳动社会化的典型例子。

事实上,研发进一步构成了劳动社会化最明显的例子之一。现代技术创新不是由孤立的天才创造,而是受益于巨大的资源分配——历史和现代研究证实,研发成功与投入分配成正比。

当然,这源自习近平的总体分析——应全情投入到研发,因为创新是发展供给经济学不可缺少的基础:

“我们要着力完善科技创新基础制度,加快建立健全国家科技报告制度、创新调查制度、国家科技管理信息系统,大幅提高科技资源开放共享水平。要着力围绕产业链部署创新链、围绕创新链完善资金链,聚焦国家战略目标,集中资源、形成合力,突破关系国计民生和经济命脉的重大关键科技问题。”

上述数据显示,中国有些声音仍然认为“供给经济学”的观点是错误的。比如,刘胜军声称,个人创业创新是拉动经济增长的关键因素。以上数据对经济增长的分析清楚地表明,否定供给因素,而单纯注重个人创业对经济增长的作用的说法是完全错误的。

从统计角度来看,创新创业能部分性发挥作用拉动经济增长,但其不是通过中间产品、资本和劳动力数量来创造增长,即其仅能发挥类似于TFP的部分作用。但如上文所述,TFP提高对经济整体增长的贡献率较小,对发达和发展中经济体经济增长贡献率均仅为10%。

此外,TFP对发达经济体的经济增长贡献率并不高于对发展中经济体,但个人创业一般是前者高于后者。

退一步说,即使假设个人创业是发达经济体的TFP全部(虽然这个假设很不合理,因为技术、生产规模、研发和其他因素才是TFP的关键原因),个人创业对经济增长的贡献率也仅相当于劳动力投入的三分之一、资本投资的六分之一。

因此,试图在提高TFP的基础上创造经济增长,就如试图驾驶只有一个小齿轮的机器向前开,而不是试图换一个更大的齿轮(资本投资或者甚至劳动力投入)向前行。这样的战略,显然难以取得成功。