一、问题的提出

十八届三中全会《决定》提出:“全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力的现代化。”国家治理体系和治理能力的现代化已成为我国未来国家和社会发展的重大战略。在空间维度上,城市和乡村基层社会作为国家权力与社会意志互动最为频繁的场域,既是国家治理的基础,也是国家治理体系中不可忽视的重要环节。尤其,在中国这样一个农业大国,乡村治理现代化在国家治理现代化的战略框架中更起着基础性作用。然而,乡村治理现代化不可能凭空出现。如何推动或形塑乡村治理现代化,使之成为国家治理现代化的坚实基础?这是一个极具现实性和挑战性的议题。乡村基层社会治理的成功实践中,是否已潜藏相关答案和灵感,并存在一定规律性的治理现代化运行模式呢?

带着这样的思考,笔者观察到了引起政界和学界广泛关注的“宁海36条”。“宁海36条”,全称为“宁海县村级权力清单36条”,是宁海县自2014年3月开始,在宁海全县427个村(社)整体推行的基层社会治理的一次全新尝试和大胆探索。相关资料显示,“宁海36条”给宁海乡村带来巨大变化,被媒体誉为“宁海模式”;2014年底“宁海36条”更在央视《新闻联播》播出,其实践被认为是“全国首创”;与此同时,北京、河北、广东、贵州、河南、四川等10多个省份30多个县市政界同行赶赴宁海学习“取经”;学界名家们亦“青睐有加”,主动前往调研,称其为“依法治国的村级样本”(李人庆,2014)和“乡村治理的治道变革”(毛寿龙,2015)。

二、文献梳理

“治理”、“国家治理”概念最早由世界银行提出,之后成为公共管理学和政治学的范畴,在社科领域引起广泛关注。国内研究始于20世纪 90 年代中期,2000年后蓬勃发展,2008 年达到高潮。这一阶段,著作众多,特点鲜明,学者们从不同视角对治理的目标、治理的发展和变迁,以及全球治理态势进行了深入研究。随着2013 年“国家治理现代化”的官方话语表述,“治理”、“国家治理”再次成为理论研究热点,掀起新一轮研究高潮。这些新的研究成果对国家治理体系和治理能力现代化的基本概念、具体表征、结构要素、衡量指标进行了系统探讨。

从基本概念看,“国家治理体系和治理能力现代化”官方话语的提出,“是我们党对政治社会规律发展规律的新认识,是社会政治经济现代化的必然要求”,[1]强调“不仅要有好的政府治理,还要有好的社会治理”;[2]实务界,“多一些治理、少一些统治”已成为世界政治变革的显著特征和人类政治发展的必然趋势。

治理现代化的具体表征上,学界提出了许多观点,如“制度化、公平化、有序化”的三表征说,[3]“民主化、法治化、文明化、科学化”的四表征说,[4]“治理制度化、治理民主化、治理法治化、治理高效化、治理协调化”的五表征说,[5]以及综合表征说等。[6]尽管表述各异,却也有一些共同之处,如民主化、制度化、协同性、透明性,以及高效性等,被普遍认为是治理现代化的应有特质。

结构要素上,亦有诸多阐述,如认为国家治理体系是“政治权力、社会组织、市场经济、宪法法律、思想文化等各系统构成的有机整体”;[7]国家治理体系的结构“包括治理主体、治理功能、治理权力、治理规则、治理手段、治理绩效评估等方面”;[8]国家治理能力是“化解矛盾维护秩序的能力、动态把握和平衡利益的能力、科学制定公共政策的能力……运用民主和法治方式推进工作的能力”等。[9]

治理成效的测量,国内外提出过“世界治理指标”(世界银行)、“民主治理测评指标”(联合国奥斯陆研究中心)、“人文治理指标”(联合国发展研究中心),“中国国家治理评价指标体系”(俞可平)等不同指标体系。如俞可平教授提出,衡量国家治理体系现代化的标准在于公共权力运行的制度化和规范化、民主化、法治、效率和协调五方面。[10]

综上所述,国家治理现代化有其特有的内涵、特征、结构要素和衡量指标,它天然包括“好的政府治理和好的社会治理”;不但需要理论指引下完备静态体系和机制的建立,更需要实务界将之转化为动态执行系统,推动国家、社会、市场最优互动,不同部门和层级形成合力,藉此多元主体的治理能力得到培育、锤炼和提升,最终实现个人的微观幸福和社会的宏观和谐。这些必然也是衡量乡村治理现代化程度的重要变量。

三、政策描述

(一)政策背景

宁海,位于浙江省东部沿海,长江三角洲南翼,是国家计划单列市宁波市辖县,中国百强县。该县下辖4个街道办事处、14个乡(镇),面积1843平方公里,海岸线176公里;2014年末,宁海县总人口62、6万,其中非农人口102220人,农业人口524206人,分别占总人口16.3%和83.7%。[11]在这个农业人口占主导,乡村农业、工业经济稳步发展,城乡差距日渐缩小的县,近年来基层社会治理中问题却仍凸显。

1.农村干部用权“失范”,引发高上访率和大批贪腐案。数据显示,从2010年至2013年,宁海县党员干部纪检信访总量为1029件,其中针对村干部的纪检信访为806件,占总数的78.3%,上访内容以村干部“以权谋私或侵害村民利益”为主;宁海县查处的161件党员干部违反廉洁履职经济类案件中,村干部违反廉洁履职案件102件,占总数的2/3;因违反廉洁履职被开除党籍76人,其中村干部38人,占总数的1/2。

2.农村政治生态恶化,村民对村干部的信任度极低。宁海民间流传着这样的说法:“‘东山老虎要咬人、西山老虎也咬人’,既然哪只老虎都咬人,那管他谁上呢,我得实惠就好”。这一方面,显示了乡村治理中村民群众对村干部这一群体的低信任度,觉得“不管谁当村干部都是要以权谋私的”;另一方面,也反映出村民对民主选举中“以钱物换购选票,宗族派系争斗”等异化现象从“无奈接受”到“习以为常”。

3.村干部政治生命周期“畸形化”,村庄经济社会发展步伐变缓。村干部选举上后,往往一任三年。三年中,情况迥异。头一年,村干部忙于“三报(报恩、报仇、报销)”和“三清(清账、清土、清人)”,到处“干架”;第二年,村干部开始考虑和谋划村庄的经济社会发展,到处去学习、去看看;第三年,村庄发展规划和策略推行的最后一年,临近换届,要干实事必然费力费时费事还可能得罪人,而这些都会影响下一轮选票,于是村干部站在那张望。“一年干二年看三年站”,村干部政治生命周期呈畸形循环,以致村庄发展速度缓慢。

4.乡村治理中“潜规则”盛行,“显规则”失效。以乡村建设中的设施建设和工程项目为例。随着新农村建设的纵深推进,宁海县基础设施建设和工程项目剧增,由此而来的大笔资金少则几十万,多则上千万,均集中到村干部手中,项目给谁做、资金流向哪里、资金的数额,都由村干部来决定。此时,村干部往往从自身利益需求出发,遵循关系、人情、面子等盛行的“潜规则”,要么将工程直接自己拿来做,要么包给亲戚或朋友,极少考虑设施建设和项目招投标的制度规章等“显规则”。

(二)政策内容

从政策文本视角来看,“宁海36条”涵括村级重大事项决策、村级招投标管理、村级财务管理、村级工作人员任用、阳光村务、村级集体资产资源处置、村民宅基地申请、村民救助救灾款申请、村民用章管理等方面内容,其中公共权力运行事项19项、公共便民服务事项17项,实现乡村治理中权力运行和公共事务办理的全覆盖。不但对具体事项的运行程序和工作流程做了清晰阐述,配之以直观的漫画和流程图,且对各事项的法律制度来源,责任组织和责任人,行使依据,以及监督和惩处机制都作了系统、全面的说明。

以村级重大事项决策——“五议决策法”为例。村级重大事项“五议决策法”的法律和制度来源是《中国共产党农村基层组织工作条例》、《中央农村基层干部廉洁履行职责若干规定(试行)》、《浙江省村级组织工作规则(试行)》和《浙江省“五议两公开”制度》,文本中明确规定宁海村级重大事项必须通过“村党组织提议——村两委联席会议商议——党员大会审议——村民代表会议决议——两委会组织化实施决议”这一流程。作为政策的开篇第一项,“五议决策法”是“宁海36条”的核心和基础,既是乡村治理中的最基本制度,也是村庄公共事务民主决策的核心机制。该事项中,村党组织、村委会、村经济合作社和村监会是责任组织,相应的责任人分别是村书记、主任、社长和村监会主任;除村庄内部的民主监督外,村务监督委员会、联村干部、联村领导、镇相关部门等也对“五议决策法”的施行进行定期综合监督检查;违规违纪事件,按照《中央农村基层干部廉洁履行职责若干规定(试行)》、《宁海县违反农村集体“三资”和财务管理规定行为责任追求办法》、《宁海县农村干部违反廉洁从政若干规定责任追究办法(试行)》和相关规定惩处和责任追究。[12]

(三)政策演进

第一,整合散落在不同部门的法规制度,重新梳理村级权力清单,形成“宁海36条”。政策之前,有关乡村治理和涉农事项的法律法规不少,然皆散落于不同部门的不同文件中,许多制度不但村干部不熟悉,村民更加不了解。宁海县委、县纪委,汇合宁海县涉农部门,通过对已有法规制度重新梳理,对村民群众千次访谈和百次座谈意见的收集,汇总了村级组织和村干部权力事项60多项,经过充分讨论,形成《宁海县村级权力清单36条》。

第二,绘制事项运行流程图,规范和透明乡村治理中的权力运行。围绕需要重点规范的村级权力事项,依据“务实、管用、简便”原则,按照工作步骤和操作环节,绘制村级权力运行流程图45张,明确各项村级权力事项名称、实施责任主体、事项由来依据、权力运行操作流程、运行过程的公开公示、违反规定的责任追究等,让权力运行“工作有程序,程序有控制,控制有规范,规范有依据”,村民事项办理亦“一目了然”。

第三,强化宣传、监督与问责,为政策实施提供支持、认同和保障。将报纸、广告牌、墙体漫画等传统宣传方式和网络、微信、数字电视等现代传播手段相结合,宣传“宁海36条”政策内容和施行意义。发挥“村务监督委员会”、“乡贤议事会”、“村务监督点评员”等的监督作用,督促以“党务、财务、村务”为核心的村庄公共事务及时通过网络和电视等公共平台进行监督。制订村干部履职和违纪惩处配套机制,清晰界定村干部违反工作纪律、民主决策、民主管理以及移风易俗等行为,细化责任追究标准。

第四,开展政策学习和培训,提升乡村治理主体的政策理解力和执行力。依托宁海县中国乡村治理中心、县农民学校和乡镇成人学校等教育培训机构,以不同形式的活动为载体,组织学习培训,提升镇村干部、农村党员、村民代表、村民等对“宁海36条”的理解力和执行力。资料表明,通过“走村不落户、群众考干部”活动,到2015年5月止,宁海县已组织5万余人次基层党员干部参加集中学习会、招投标现场会、项目变更听证会以及村务知识考试等活动。此外,还向全县村民发放口袋读本和漫画图册20余万册,户均一册以上。

四、统计与发现

(一)方法与数据

政策绩效评估中,有三种常见的分析方法,决策理论评估是对政策结果信息最可靠而有效的一种评估方式,其关注的是多个利益相关者对政策结果的感受和价值判断,通过评估力分析或多属性效用分析将潜在的和明显的目标表面化和明确化。[13]“宁海36条”在形成和执行过程中涉及到“村民、村民代表、村委会成员、乡镇干部、县直干部,以及项目和工程承包商”等利益相关者,这些群体理应纳入到政策绩效的衡量中。鉴于此,采用决策理论评估法,结合国家治理现代化的概念、表征、要素和指标核心要义,以及“宁海36条”政策文本的内容,对利益相关者开展“‘宁海36条’运行百村调查”。

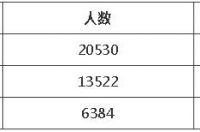

问卷涉及受访者的基本情况、受访者对政策的总体评价、受访者对政策具体指标的评价三部分内容。受访样本的确定,采用的是分阶段分层随机抽样的方法。首先,从宁海县18个乡镇中按照人口自然构成、社会构成,村庄经济发展、社会治理特色等指标抽取出100个村,以随机方式确定100个村里“村民、村民代表和村干部”的受访样本;接着,在县直涉农部门、乡(镇)政府和村级项目承包商中,以随机方式选定“县直干部、乡镇干部、项目承包商”的受访样本;然后,将两部分选定的受访对象合并起来,确定为总体样本框。在问卷发放前,还根据“试调查”结果再次对问卷的表述、调查问题和内容进行修改和完善。最后,委托专门的问卷调查员,分成十三个小组“下村”进行问卷发放和填写讲解,共发放问卷2860份。剔除无效和填写错漏问卷,回收有效问卷2292份,有效回收率80.14%。统计方法上,通过SPSS20.0对数据进行管理、保存和分析。

(二)受访者对“宁海36条”总体绩效的评价

政策的总体绩效,主要通过“政策知晓率、施行必要性、权力规范与透明性、村民话语权,村级工程招标的公平公正性,以及对村庄治理的整体影响”等变量来反映。数据显示,“政策知晓率”最小值为“0”,最大值为“1”,均值为0.98,标准差是0.150;“政策实施必要性、权力透明性、增加话语权、公平公正性、对村庄的整体影响上”前四项的最小值为“1”,第五项最小值为“2”;五项指标的最大值均为“5”;各变量均值分别为4.65、4.59、4.58、4.57、4.55,数值均在4.5以上;各变量的标准差则在0.360 ~0.559上下波动。

可见,受访者对“宁海36条”的知晓率很高,认为“宁海36条”的施行“很有必要”,“宁海36条”运行不但让村干部用权更加透明、规范,还让村民在村庄治理中更有话语权,让村级工程招投标变得更加公开公平公正,给宁海村庄整体治理带来积极影响。

(三)不同职业人群对政策效应的评价

受访者对不同变量的评价存在差异。从均值曲线来看,在“必要性、透明性、话语权、公正性、总体影响”中,受访者对必要性的评价最高,其次是透明性、公正性、话语权和总体影响,即必要性>透明性>公正性>话语权>总体影响,五个变量的曲线皆为U型曲线,见图1。与此同时,还发现:不同层次人群因利益相关度的差异,或关注焦点的不同,对“宁海36条”治理效果的感知和整体评价存在程度上的差异,利益相关度越紧密对政策的评价越高。以变量“总体影响”为例。在黄色U型曲线上,乡镇干部对“宁海36条”的评价最高,县直干部和村干部则基本一致,承包商的评价略高于县直干部和村干部,村民和村民代表则在U型曲线的底部,即总体影响的评价上“乡镇干部>承包商>村干部、县直干部>村民>村民代表”,而并非常识意义上的村民或村民代表评价最高。

图1不同职业人群对不同变量的感受和评价

基于中国社会治理评价框架“公民参与、人权与公民权、党内民主、法治、合法性、社会公正、社会稳定、政务公开、行政效益、政府责任、公共服务、廉政”等12方面的基本指标,[14]结合“宁海36条”政策内容,提取出“村民对村官权力制约程度、村监会的影响和作用、重大决策村民听证和协商、村党组织的作用和影响、村民代表的作用发挥、村民和村干部的法治意识、村干部的尽职尽责程度、村干部依规办事程度、村级工作人员的任用、村集体资产的处置、违规村干部的处分力度、‘三务’公开情况、村级项目招的投标管理”等反映乡村基层社会治理的18个变量作为具体指标,让受访者对18个变量进行客观评价(总分值10分,1分非常弱……5分一般……10分非常好),之后根据数据情况对政策施行前、后的社会治理状况进行比较分析。

相比“宁海36条 ”之前,政策实施后18个变量的数值明显提升,即政策的运行给宁海乡村基层社会治理带来显著影响。影响的大小和影响的向度见表1。以众数为例。众数是数据分布中具有明显集中趋势的数值,反映的是大多数受访者对问题的态度。从18个变量的总体数值来看,众数由政策实施前的“6或7”提升到政策实施后“10或9”,提升了至少三个层级,有显著变化;均值则由政策之前的6.11~6.89之间,提升到政策之后的8.76~9.14之间,幅度有较大提升。

表1 “宁海36条 ”前后18个变量

(注:均值、标准差、众数、最大值、最小值等各项数据皆有两排,第一排为政策实施前的数值,第二排为政策实施后的数值。)

进一步分析,看到:“宁海36条”后,受访者评价最高的是变量28Q(打证明、盖公章等日常事务处理的方便程度)(9.14),其次是26Q(党务、村务、财务“三务”公开程度)(9.09),27Q(村里招投标项目管理的公开、公平和公正)(9.03),23Q(村出纳、文书等人员的规范任用情况)(9.03),29Q(村民反映问题的方便程度)(9.02),20Q(村干部的尽职尽责程度)(9.00),22Q(村干部按规矩办事情况)(8.99),15Q(“五议决策法”执行情况)(8.96),16Q(村监会监督作用的发挥情况)(8.92),14Q(村党组织的领导核心作用发挥情况)(8.91)(见表2)。

随着“宁海36条”政策的运行,宁海乡村社会治理中的十八项指标,无论在程度还是质量上都有明显提升;由标准差比较小还可推断出,受访者认知高度一致。其中,村级公共服务提供的质量是最高的,其次是村级公共事务的公开程度,然后是村级项目的招投标管理、村民自下而上的沟通和反映问题,以及村干部的责任意识和法治意识等。

(五)对18个变量的探索性因子分析

首先,对数据进行Bartlett 球形检验和KMO度量,看问卷调查的数据是否适合使用PCA方法分析。结果显示,Bartlett球形检验值为35766.847,自由度为153,显著性水平为0.000;KMO值为0.978。可见,本研究的数据属于相当好的因子分析数据,非常适合进行因子分析,且因子分析结果能很好地解释变量之间的关系。接着,对18个变量进行探索性因素分析,结果见表3。

通过对数据标准化后形成的相关系数矩阵的计算和萃取,以及转轴后的因素负荷量,找到了由18个变量抽取出来的能集中反映乡村基层社会治理的五个核心因素,即“治理主体的多元化、权力运行的透明化、村庄治理的法治化、公共服务的便民化和经济建设的市场化”。因素1(治理主体多元化)的特征值是11.625(>1),是所有线性组合中方差最大的,它能反映基层社会治理状况的64.581%;因素2(权力运行透明化)的特征值是0.929,能解释基层社会治理情况的5.161%;因素3(村庄治理法治化)的特征值是0.612,能展现基层社会治理变化的3.397%;因素4(公共服务便民化)的特征值是0.522,能解释基层社会治理变化的2.897%;因素5(经济建设市场化)的特征值是0.501,能解释基层社会治理情况的2.278%。五个因素累积解释乡村基层社会治理变化的78.819%。五个因素中,特征值大于1的只有第一个——“治理主体多元化”,这表明该因素最能反映宁海乡村社会治理的变化,且发展完善程度最高。同时,从对18个变量的探索性因子结果,还可以清楚地看到组成各个因素的具体变量,以及各变量对该因素的影响程度。以因素1为例。“治理主体多元化”由变量13Q(村民对村干部权力监督情况)、14Q(村党组织的领导核心作用发挥情况)、15Q(“五议决策法”执行情况)、和16Q(村监会的监督作用发挥情况)四变量具体解释和说明,各自的影响系数为0.889,0.886,0.886,0.872。

五、乡村治理现代化的建构逻辑

从宁海实践来看,“宁海36条”既是国家宏观战略政策激励下的必然产物,更是基层地方政府自发式主动探索的结果,还是乡村经济社会发展的迫切内在需求。在对该政策的分析基础上,试图推断出乡村治理现代化的建构逻辑(见图2)。

图2 乡村治理现代化的建构逻辑

在乡村治理现代化的建构中,乡村基层社会治理创新是乡村治理现代化的前提和基础,乡村治理现代化需要乡村基层社会治理的不断创新。要引发乡村基层社会治理创新,需要有足够的驱动力。其中,地方政府的主动探索,持续关注和聚焦必不可少,这是乡村基层社会治理创新的首要动力,也是乡村治理现代化的关键性推动力。其次是乡村经济社会发展的内在迫切要求,这是乡村基层社会治理创新的重点、内容和目标所在。第三是国家宏观战略和政策的影响或激励,这是乡村基层社会治理创新不可或缺的因素。只有当乡村基层社会治理创新的动力大于阻力,即有了足够的创新动力时,才能进入到乡村基层社会治理创新阶段。在该阶段,“宁海36条 ”政策对“治理主体多元化、权力运行透明化、村庄治理法治化、公共服务便民化、经济建设市场化”五大要素的聚焦和关注,使得宁海乡村社会治理面貌和情况发生巨大转变,并客观走向乡村治理现代化征程。宁海的成功实践和经验表明,这五大要素对乡村治理现代化起着关键性影响,当然其影响的重要性(用箭头的粗细程度不一来表示)、影响的方式和显现的功能是不同的。

首先,是治理主体的多元化。社会的多元、复杂网络和不确定性对世界各国的治理能力提出挑战,政府如何在迷雾中建构具有适应能力和持续发展能力的新型治理途径,来有效吸纳、整合和运用各种社会力量,增强制度的弹性、韧性及容纳能力。[15]国家治理如此,乡村基层社会治理亦如是。“宁海36条”政策全程贯穿这一核心要素,将村民、村民代表、村务监督委员会、村党组织,以及其他各类社会组织的力量引入到村庄公共事务治理中,才有了乡村基层社会治理的新格局和新面貌。同时,也推动了村干部、村民代表等多元主体的治理能力和治理水平提升,充分激发了乡村基层社会治理的内生活力。因此,“治理主体多元化”是乡村治理现代化的核心因素。

其次,是权力运行的透明化。相对旧式“统治”风格而言,治理理念本身就是一种前景光明的现代化。[16]要在基层社会治理中实现“善治”目标,赢得民众的支持、合作与认同,对行政权力的运行加以透明规范是必然选择。唯有如此,才能“最大限度地增进公共利益,……,实现政府与公民对公共生活的合作,形成国家与社会的一种新颖关系”。[17]国家与社会、国家与市场新型关系的形成,是国家治理现代化和社会治理现代化所应具备的。正是通过对村级权力运行的透明与规范,宁海乡村基层社会治理中,“公共性、公共利益”治理理念和“利民惠民便民”的治理文化初步形成,基层政府和村民群众之间的信任关系得以日渐修复,村民群众相互之间的紧张冲突关系也回归平和。所以,“权力运行透明化”是乡村治理现代化的必要前提。

第三,是村庄治理的法治化。法治,本身就是最具有现代化色彩和元素的因素,强调的是治理领域的规范、责任、法律和义务意识,有了法治思维、法治理念,才可能有国家治理和社会治理的有序、稳定。法治,还意味着与理念相配套的一系列政策法规和制度机制的建立,以及民众对这些规范的遵从,这是基层社会治理的技术基础。技术层面的法治既为基层社会治理“保驾护航”,也为基层社会治理创新提供持续的动力。“宁海36条”的起始,就是对法律制度权威性的重构,让村民群众意识到制度集群的意义、制度集群的力量,既可以此制约村干部的权力、惩治不规范行为,也是自身权利和义务的体现。因此,“村庄治理法治化”是乡村治理现代化的制度保障。

第四,是公共服务的便民化。国家治理、社会发展的总体目标归根到底,是为了“人”,是为了提高民众的生活质量,让社会人活得更加有尊严,被认同感和幸福感不断提升。要实现这些具体的现实目标,与民众生活密切相关的公共服务便不可忽视。教育、医疗、卫生、环境等方方面面的内容,与民众的生活水准、生活质量紧密相连,自然应该成为基层社会治理的重点,公共服务提供的基础和重要内容。如何将村民群众放在首位,“为民办事、便民服务”,这是基层社会治理创新永远的重心和主题。正如“宁海36条”政策文本扉页所书,“村里的事虽说不大,但对群众来说都是大事。有时候小事处理不好,也会变成大事”。[18]所以,“公共服务便民化”是乡村治理现代化的重要基础。

第五,是经济建设的市场化。在传统“统治”和“管制”时代,政府是国家治理和社会治理的唯一主体,进入到国家治理现代化阶段,社会、市场等各方力量参与进来,各尽其责、各显其能。政府的归政府,社会的归社会,市场的归市场,理清边界和职责,反倒焕发出各自的活力。农村集体经济发展和工程项目建设等相关领域也是如此。计划经济时代由行政力量掌控,自然有其优势,但也导致了“权力的失控”、“政府负担过重”和“效率的低下”。现代社会,自然是趋向市场化最为效率和经济,既可减轻政府负担,让政府得以专注其政策制定、整体调控等行政性职能,也利于市场活力的激发和调动、市场能力的提升。村集体经济大幅增长、民间企业迅猛发展,村级工程项目招投标更加公开透明,工程建设质量在体制内和体制外的共同监督下更加优质。与此同时,还节约社会成本。因此,“经济建设市场化”是乡村治理现代化的物质保障。

[参考文献]

[1]俞可平.国家治理体系的内涵本质[J].理论导报,2014(4).

[2][10][14]俞可平.论国家治理现代化[M].北京:社会科学文献出版社,2014.3,4,231-239.

[3]叶小文,张峰.从现代国家治理的高度认识协商民主[J].中央社会主义学报,2014(1).

[4]何增科.理解国家治理及其现代化[J].马克思主义与现实,2014(1).

[5]徐勇,吕楠.热话题与冷思考——关于国家治理体系和治理能力现代化的对话[J].当代世界与社会主义,2014(1).

[6]刘建伟.国家治理能力现代化研究述评[J].探索,2014(5).

[7]许耀桐,刘祺.当代中国国家治理体系分析[J].理论探索,2014(1).

[8]徐邦友.国家治理体系:概念、结构、方式与现代化[J].当代社科视野,2014(1).

[9]曾峻.推进国家治理体系和治理能力的现代化[N].组织人事报,2013-11-19.

[11]中国宁海人民政府网[EB/OL].http://www.nh.gov.cn/art/2015/2/11/ art_4253_292015. Html

[12][18]中共宁海县纪律检查委员会.宁海县村级权力清单36条[M].宁海:2014.1-3,扉页.

[13]William N. Dunn. Public Policy Analysis: An Introduction(Fourth Edition).The Renmin University of China Press,2011.p313.

[15] [美]塞缪尔·亨廷顿.变革社会中的政治秩序[M].上海:上海人民出版社,2008.113-115.

[16] [法]让·皮埃尔·戈丹.何谓治理[M].北京:社会科学文献出版社,2010.3.

[17]俞可平. 治理和善治: 一种新的政治分析框架[J].南京社会科学,2001(9).