一、引言

古往今来,有关一国的领导人能否影响国家经济发展一直被人们热议。Jones & Olken(2005)发现,国家领导人在任时突然死亡,会给这个国家未来的发展趋势带来显著的变化;Glaeser et al.(2004)则发现,让低收入国家走出贫困的许多新政,其提出者是当时独裁的领导人。这些发现与制度决定经济发展的观点(North & Thomas,1973;Acemoglu et al.,2006)形成了鲜明的反差。本文利用我国地市层面的数据,将这一问题的讨论拓展至地方政府官员。由于地方政府官员面临相同的制度安排,对这一层面的研究可以很好地排除国家之间的制度差异,从而更准确地发现地方官员对于当地经济发展作用的经验证据。在绝大部分国家,地方官员都只在一个地区任职,由于经济绩效同时受到个人和地区因素的影响,研究人员只能比较同一地区前后任官员的绩效;而我国存在着地方官员的异地交流(张军、高远,2007),这些官员的调动连通了不同的城市,使得在不同城市任职的地方官员的绩效可以相互比较。

政治权力的高度集中(Che et al.,2005;Xu,2011)和经济体制高度分权并存是我国改革开放以来所特有的制度安排。①在这一制度安排下,官员不断晋升的过程可以看作一种锦标赛(Li & Zhou,2005;王贤彬、徐现祥,2010)。诚然,官员的政治关系对其晋升有着重要的影响,但它较难依靠官员的自身努力来改变。但官员可以通过努力提升当地的经济发展水平,从而展现个人的执政能力。虽然目前政府绩效考核日趋多元化,经济增速由于最易测度,仍然是最重要的指标。②Xu(2011)把我国的经济高增长归功于地方官员的相互竞争;而Li & Zhou(2005)则发现一省的经济增长率可以很好地预测该省官员的晋升概率。由此可以推测,各级党委组织部门根据官员任期内的地方经济增长率,来衡量官员的个人能力。

在此基础上,我们分析官员个人绩效对于其晋升概率的影响,以研究我国的政治体制是否确实提拔了有能力的官员。现有文献对此问题的研究停留于省级层面(Li & Zhou,2005;徐现祥等,2007;王贤彬等,2009),本文的贡献之一是将这一问题的研究拓展至地市级官员。一方面,由于地市级官员数量更多;另一方面,省级官员离权力中心较近,其晋升往往带有许多政治方面的考虑(Opper & Brehm,2007),而地市级官员离权力中心相对较远,政治因素的影响也较小。本文的另一贡献是使用了官员个人效应对晋升概率进行预测。现有文献使用经济增速作为关键的解释变量,但它并不完全反映官员的个人因素。相比直接使用经济增速,个人效应更好地反映了官员的个人能力,对这一关系的衡量也更为直接。

本文第二部分给出数据来源与结构的描述。第三部分详述计量模型与识别方法,包括基准模型的设定和连通子样本的构建,并对内生性检验的设定进行讨论。第四部分展示主要的实证结果。除了基准模型的结果外,还将展示关于样本组成、内生性流动以及暂时性冲击的稳健型检验。第五部分使用线性概率模型和多项Logit模型分析个人效应与晋升的关系。第六部分总结全文。

二、数据来源与结构

本文的研究对象为1994年至2008年的地市级行政官员。这些市委书记③和市长④的资料来自于《中国城市年鉴》、各省、自治区统计年鉴以及各媒体的报道,经作者手工整理而成。宏观数据来自于对应年份的各省统计年鉴。由于很少有官员的任期恰好是自然年,为了和年度宏观数据时间上保持一致,本文依据下列规则进行匹配:

a)如果一个城市当年没有发生过市委书记或者市长的更替,则不需要进行处理;

b)如果一个城市当年发生官员更替,则选取当年在任时间超过6个月的官员作为当年在任官员;这一原则对于市委书记和市长分别适用;

c)如果一个城市当年发生多次官员更替,且没有任何一位官员任期超过6个月,则选取任期最长的那一名官员作为当年在任官员;这一原则对于市委书记和市长分别适用。

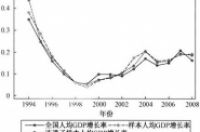

由于数据来源所限,本文使用18个省、自治区241个城市的数据进行分析。⑤从图1可以看出,这一样本与全国经济增速基本一致。在这15年中共有1671名官员在这些城市担任市委书记或市长。在1671名官员中,有1425名仅有一个城市的任职经历,219名曾任职于2个城市,23名曾任职于3个城市,还有4名官员曾任职于4个城市,有调动经历的官员约占样本总数的15%。官员在一个城市的平均任期为3.8年,中位数为3年,均低于法定的5年任期,也略低于省级官员的平均任期(王贤彬、徐现祥,2008),且仅有四分之一的官员出现了5年及以上。从2001年开始的信息更为详尽,包括官员的年龄、之前所任职位和离任后的去向。下文中将2001-2008年的样本称为“短样本”,而将1994-2008年的样本称为“长样本”。

官员离开样本地后的去向主要有调任至样本外的城市晋升到省委、省政府及各厅局单位以及退休。本文使用与Li & Zhou(2005)类似的方式定义晋升,包括:

a)从一个普通城市调动至副省级城市;

b)从任意城市调动至省政府担任省委书记、副书记、省长、副省长、省委常委等主要职务;

c)从一个普通城市调动至省内各厅局担任厅局长等职务。

此外,与Li & Zhou(2005)类似,卸任后进入人大和政协的官员也归入退休的类别。短样本中共有1191个官员一任期对,其中465名官员在一个任期结束后得到晋升,约占39%;184名退休,约占16%。如果合并同一官员的任期,短样本中共有558名官员,其中390名中途离开样本地,约占70%。由于决定官员不同去向的因素并不一定完全相同,这两类官员的个人效应是否存在系统性的差异值得研究。

图1 样本和全国的人均GDP增长率(名义值)

三、计量模型和识别方法

(一)计量模型

本文研究的重点是如何将官员的个人能力的高低进行估计和比较。在缺少官员更多的背景资料的情况下,本文借鉴Jones & Olken(2005)和Bertrand & Schoar(2003)的思路,从官员任期内的地方经济增速来推断其个人能力。由于经济绩效是个人能力和努力共同作用的结果,这一估计的结果也可能是两者的结合,在实证上较难区分。下文中我们将使用“个人效应”这个词,以更准确地表示官员个人对于地方经济绩效实现的贡献程度。在控制了人口、经济发展水平等变量之后,同时影响城市的经济绩效的不可观察因素有4个:城市的固定效应、年度的固定效应,以及市委书记和市长的个人效应。其中,年度的固定效应与其他三者正交,可以通过加入一组虚拟变量进行识别,而其它三者则共享同一个空间维度,需要在一定的假设下进行分解。由于市长和市委书记在地方经济中的角色并不是完全固定的,我们假设一个城市的经济增长率既作为市委书记的绩效,也作为市长的绩效⑥,并假设两名官员来自同一个分布。⑦也就是说,每个城市每个年度出现两个观察值,分别只放置市委书记和市长的虚拟变量。具体模型为:

{D5X604.jpg}

(二)个人效应的识别

许多学者使用面板数据进行分析,关心的是随时间变化的解释变量的系数估计,固定效应仅用于控制个体的不可观察效应。本文关心的是固定效应本身的估计。由于城市和官员的固定效应共享同一个空间维度,模型存在识别不足的问题,即两者无法完全区分,只能识别两者之和。根据Abowd et al.(1999,2002)、Abowd & Kramarz(2006)、Bertrand & Schoar(2003)和Cornelissen(2008),我们可以在一定的范围内识别官员的个人效应,即在一个基于官员调动而连通的城市组内识别官员的个人效应的相对大小。图2展示了一个简单的示例,其中A和B两个城市通过官员3的调动相连,这两个城市和在这两个城市任职的官员1、2、3、4构成一个连通子样本,而C城市没有官员调动到其他城市,孤立地构成一个退化的连通子样本。

从这一意义上说,官员在不同城市之间的调动扩大了连通城市的数量,让更多的官员个人效应之间的比较变得可行。把两个城市连通只需要在任意时刻进行一次单向的官员调动;两个城市即便没有直接连通,若能通过其它一个或多个城市间接连通,效果也一样。这也许是地方官员频繁调动的原因之一。

样本中的1671名官员中有246名官员有过调动经历,把样本分成了20个连通子样本和27个孤立城市。⑨其中最大的一个连通子样本包含85个城市、558名官员,共2242个官员—城市对。⑩由于可以识别的只是官员个人效应之差,为了行文的方便,下文中令θ[,i]=0,θ[,i]的含义变为官员个人效应相对于平均水平的偏离值,仍然称作官员个人效应。在对(1)式回归之后我们进行F检验,其零假设为θi=0对所有i都成立。该检验与Jones & Olken(2005)所用检验类似,均利用官员的变异度来检验其在经济增长中的重要性,区别在于Jones & Olken(2005)只考虑了城市内的变异度,本文的检验同时考虑城市间官员的变异度。因此,如果可以拒绝Jones & Olken(2005)的零假设,则一定可以拒绝本文中F检验的零假设;反之,即使不能拒绝本文中F检验的零假设,也并不意味着地方官员对于地方经济没有作用,只能说明他们对于地方经济的作用没有太大的差异。因此,相对于Jones & Olken(2005),该检验犯第二类错误的概率更小。(11)

(三)有关估计与识别的其它问题

本文估计的无偏性可能会受到三个因素的影响。其一是官员进入与退出的随机与否会影响样本的构成;其二是官员在样本内城市之间的流动可能存在内生性;其三是暂时性冲击可能会污染个人效应的估计。

首先,不同时期进入样本的官员的异质性可能会影响到样本的构成,如果存在一个“队列效应”(Cohort Effect),例如越晚进入样本的官员能力越高(或者越低),样本的变异度会随时间而变化。这一问题对于官员在地方经济增长中的作用的估计的影响可能不大,但本文仍将对“队列效应”的存在与否进行检验。

其次,官员退出样本的方式是否随机也是一个值得关注的问题。退出样本的方式有三种:晋升、退休以及平调至样本外的城市和职位,不同出路的官员的个人效应未必需要完全相同,并且所有官员迟早都会结束其任期离开所在的城市。因此,退出的随机与否也许并不会对模型的估计构成威胁。通过检验官员的退出是否跟(1)式中残差相关,可以进一步验证上述经验结果的合理性。根据Abowd et al.(1999),如果存在内生性调动,则需要检验其是否会扩大或者缩小官员个人效应的变异度。针对这一问题,本文检验“互补效应”,即城市与官员的特定组合是否会产生高于或低于两者固定效应之和的经济绩效。如果存在互补效应,官员个人效应的变异度会变大,将会对个人效应的估计造成偏误。

最后一个问题是城市的暂时性冲击。与Jones & Olken(2005)类似,本模型所能识别的个人效应本质上就是官员任期内所在城市的经济增长率的均值。由于要进行城市之间的比较,每个城市的暂时性冲击可能会对估计产生影响。在样本涉及的15年中,我国经历了三个宏观经济周期。尽管已经控制了城市和年份的固定效应以及省级GDP消胀指数,但对在不同城市不同时期任职的官员的个人效应的估计仍有可能受到每个城市暂时性冲击的影响,需要对暂时性冲击的随机性进行检验,以确保个人效应估计的无偏性。由于暂时性冲击和样本构成内生性这两个问题存在一定的关联,本节将进行以下三个检验。

首先是检验调动是否影响官员的个人效应。即便调动并不随机发生,只要调动对于个人效应没有影响,就不会对个人效应的估计造成偏误。与此同时,有调动的官员至少在两个不同的城市工作过,因此他们会受到不同城市暂时性冲击的影响。如果暂时性冲击不是随机的,他们的个人效应就会受到较大影响。结合这两个因素,我们作以下回归:

其次是检验一个城市同一时期任职的市委书记与市长的个人效应是否相等。市委书记和市长的个人效应的基础是同一城市同一年的经济增速,该城市受到任何的暂时性冲击对于两人都会产生影响。由于样本中的市委书记和市长的任期并无完全重合的情况,除非暂时性冲击的影响大过了其它的因素,他们的个人效应应该存在一定的差异。在回归(1)之后的基础上,本节进行一个配对的t检验,其零假设为

对所有城市j和年度t的组合都成立。如果零假设被拒绝,就可以认为两名官员所共同承受的暂时性的冲击并不对个人效应的估计构成影响。

最后,本节使用有调动经历的官员重复(1)式的回归。如果第一步的检验发现调动对于官员的个人效应没有显著的影响,就不必担心使用有调动经历的官员会存在样本构成上的差异,且使用有调动经历的官员也不会减少连通的子样本中的城市的数量。由于有调动经历的官员在样本中出现的次数更多,如果冲击是随机的,他们受到暂时性冲击的影响的标准差较小。因此,如果这一回归的结果与基准回归相同,则说明暂时性冲击对我们估计的影响不大。

四、地方官员与经济增长:实证结果

(一)基准模型的检验

在使用长样本中的连通子样本对(1)式的回归中,年末总人口和初始人均GDP水平的系数都显著为负,这与研究经济增长的收敛性的文献的结果一致,也说明在这一阶段,人口仍然是经济增长的一个负担。GDP消胀指数的系数也显著为负,说明通胀对于经济增长有负面的作用。

方差分解是另一种理解地方官员个人效应对于经济增速的作用的方法。表1展示了不同的误差成分(Error Components)对于经济增速的解释能力。其中,城市虚拟变量仅解释了总变异度的5%,年度虚拟变量解释了18%,而官员的个人虚拟变量解释了27%。由此可以确信官员的个人效应在城市经济增长的变异度中有着较大的贡献。

(二)样本组成的检验

图4展示了不同年份进入样本的官员的个人效应均值。(14)不同年份进入样本的官员,其个人效应的均值存在一定的波动,但这种波动并不存在方向性的趋势。出现这种波动的原因有待进一步研究,但可以确信样本中并不存在队列效应。

(三)内生性调动和暂时性冲击

本节首先比较有调动经历的官员和没有调动经历的官员的个人效应,方法是将

对有调动的官员的虚拟变量进行简单线性回归。这一回归的系数为0.010,标准误为0.00369。因此这两类官员个人效应的均值并不相等。但这并不一定是调动的效果,也可能是这两类官员本身存在能力上的差异。进一步使用(2)式进行回归并对于

作联合F检验。其F统计量为0.67,两个自由度分别为101和1547,其p值为0.95。这说明,对于同一官员而言,调动本身并不影响官员的个人效应。此外,回归(1)的残差项并不能预测当期和下一期的调动,所以调动身也不存在内生性。 第二步进行市委书记和市长的配对检验,其零假设为

。这一检验的t统计量的绝对值为2.519,自由度为1100,对应的p值为0.012。这说明配对的市委书记和市长的个人效应并不相等,因此可以认为暂时性冲击对于个人效应的估计并不会造成明显的影响。

第三步使用有调动经历的官员的子样本对式(1)进行重新估计,并对官员个人效应进行F检验。这一检验的F统计量为1.50,服从两个自由度分别为100和495的F分布,对应的p值为0.003。在控制了年度效应之后,官员在不同城市任职时所受到的冲击的大小和方向可以认为是相互独立的(15),有调动经历的官员所受到的暂时性冲击的随机性更强,其相对绩效更准确地反映了他们对于当地经济增速的贡献。有调动经历的官员的F检验结果与使用所有官员的检验结果类似,表明针对所有官员F检验的结果也是有意义的。

上述一系列的检验结果表明,样本构成、内生性调动以及暂时性冲击并不会影响官员个人效应的估计。这一结论的得出,很大程度上得益于官员的调动。有关我国的地方官员的任期较短的问题,有一种解释是为了防止地方官员在一地构建个人的政治关系网,从而影响到中央政府的控制能力。另一种解释则与政治锦标赛理论有关。如果上级想通过绩效考察提拔能力较高的官员,就需要设法识别官员的能力。组织部门通过增加官员在城市之间的流动连接起更多的城市,让更多的官员互相可以比较。上文中,我们发现有调动经历的官员比没有调动经历的官员的个人效应均值更高,而这一差距又非来自调动的经验积累,这使得我们对于晋升的过程做出两点猜想:第一,上级政府有能力识别地方官员的个人能力;第二,表现较好的官员可能会受到青睐,而调动便可以看作晋升的一个序幕。

(一)研究方法

有关决定地方官员晋升的因素,文献中存在一定的争议。Li & Zhou(2005)在省级层面上发现GDP增长率与官员晋升存在正相关关系。与此相对的是Opper & Brehm(2007)发现在控制政治关系之后,地方经济增速并没有预测能力;王贤彬、徐现祥(2008)发现,得到晋升的省级官员任职期间当地GDP增长率与未能得到晋升官员相比并无显著差异,而从中央政府“空降”后又回到中央的官员,其在地方任职期间当地经济增速甚至低于平均水平。这些不同的结论,除了解释变量和被解释变量位置互换导致偏相关关系定义的不同外,还可能有两种原因:其一,GDP增长率既取决于官员的个人能力的高低,也取决于地方经济的特征以及两者的结合,并不是一个最合适的指标;其二,组织部门对于一名官员晋升与否的决定,可能并非仅仅考察经济绩效,也可能存在一些政治方面的影响因素。事实上,绝大多数从地方晋升的政治局常委都曾经有过重要地区的工作经历,这些重要地区在不同的时期有着不同的特殊政策,因此Li & Zhou(2005)所发现的正向关系可能没有排除这些特殊因素。Opper & Brehm(2007)所构建的政治关系指数中,有一个项目是地方官员所任职身份是否是时任政治局常委曾经任职的地方,因此他们的结论也可能是由于偶然性相关(Incidental Correlation)所造成的。(16)至于中央部委官员调任地方任职,可能只是为了使其有一定的地方工作经历以便今后的任用,并不太看重他们在地方任职时期的经济绩效。

本文对现有文献进行两个方面的改进。首先,使用官员的个人效应的顺位这一新指标作为主要被解释变量。这一变量是将官员个人效应的估计值转换成一个[0,1]区间内的数值,以使得回归系数的解释更为直观。(17)其次,由于行政级别较低,地市级官员晋升的政治考虑相比省级官员要少一些。由于资料所限,我们只收集到了2001年开始的官员去向的资料,因此只能够使用连通子样本2001-2008年的211名官员进行本文的研究。

官员任期结束后的去向可以划分为三类:晋升、平调与退休。本文使用两种计量模型进行估计。第一种是线性概率模型(LPM),其优势在于可以提供直接的无条件预测,缺点在于它只限于处理二元结果。由于官员的去向有三类,需要进行两次不同组合的比较:晋升组和非晋升组;晋升组和平调组。一方面,官员的退休未必是由于年龄的原因,决定晋升和退休的机制也并不一定相同,把退休的官员与平调的官员合并后再和晋升的官员进行比较可能会低估个人效应对于晋升的作用。另一方面,退休组中也包括了前往人大、政协等职位的调动,因而也存在一些比较年轻的官员。因此,完全去除退休组而只比较晋升和平调组之间的差异,也可能产生估计的偏误。这两类偏误孰轻孰重无法预判,因此需要分别进行这两个回归。第二种方法是多项Logit模型(Multinomial Logit Model,MLM)。MLM可以同时考虑三种出路,并允许不同出路的选择之间存在一定的相关性,但是作为非线性模型,其回归系数不能直观解释,也不能提供无条件预测。

无论是LPM还是MLM,都需要注意考察晋升的时间点。由于官员的个人效应并不随时间变化,一个自然的考察点是官员离开样本的时刻,下文中称之为“基于政治生涯的回归”。这一方法的局限性在于只考虑了官员的最终去向,而没有考虑官员在样本内城市之间的调动。第二种方法是“基于任期的回归”(18),即考察官员每一次离开一个城市时的去向,将样本内晋升(19)的情况包括在内。这两种方法的共同问题是没有考虑任期长度的因素。第三种方法是把每名官员每一年作为一个观察值,下文中称之为“按年度回归”。这种方法和Li & Zhou(2005)类似,把留任的官员也归入当年的平调组,其问题在于地方官员的个人效应并不随着时间变化,变异度的缺乏会导致估计系数的标准误较高。

另一个需要注意的问题是数据的截取(Censoring)。2008年末仍然在任的官员的最终去向尚未确定,因此在基于政治生涯的回归中需要去除2008年仍然在任的官员,仅使用中途退出样本的官员进行回归分析。上节已经验证了官员退出样本并不存在内生性,这样的截取并不会影响到样本的代表性。类似地,在基于任期的回归中需要去除2008年仍然在任的官员的最后一个任期,但保留之前城市的任期;在按年度回归中,只需去除2008年的所有观察值。此外,尽管地市级官员的省际调动是存在的,绝大多数的调动和晋升均发生在省内。在短样本的101名官员中,只有15名有过在不同省份的任职经历,只有6例官员晋升到了外省。这说明地市级官员的竞争很大程度上还是省内竞争,回归中需要相应地加入省的虚拟变量以体现这一特点。

除了地方官员的个人效应顺位、省份和年份的虚拟变量外,回归中还控制了官员的年龄、年龄的平方项、在任年数以及是否来自省政府的虚拟变量。上述变量在按年度回归模型中取当年值;在基于任期的回归中,除了GDP增长率取任内均数外,其它变量均使用每个任期末年的值;在基于政治生涯的回归中,除了GDP增长率使用官员在样本内所任职的城市的年增长率均数外,其它变量均使用官员在样本内任职最后一年的数值。

(二)线性概率模型(LPM)的结果

表2的第(1)列是晋升组和非晋升组的比较结果,其中晋升组的被解释变量取值为1,非晋升组取值为0;第(2)列是晋升组和平调组的比较,其中晋升组的被解释变量取值为1,平调组取值为0。结果显示,官员顺位的系数仅在第(1)列的回归结果中在10%水平下显著。通过计算可得,最高顺位的官员比最低顺位的官员的晋升概率高12个百分点。在按年度回归中,每年平均有18%的官员晋升,因此这一差距具有显著的经济意义。

控制变量方面,年龄及其平方项最为显著。通过计算可以得到,在(1)和(2)的结果中,晋升的概率在50岁之前不断上升,此后则开始下降。在我国的政治实践中,每晋升一级通常需要3-5年的时间。这样,从最基层岗位开始工作的公务员晋升到地市级以上需要20-30年的时间。如果官员在20-25岁之间从基层岗位开始工作,则40-50岁是其能否继续晋升到省一级的关键年龄段。在任年数的系数也高度显著,在(1)和(2)的结果中,平均每多一年的任期分别可以增加3.4和5.0个百分点的晋升概率。省政府任职经历的系数并不显著,说明在平均意义上,下派的政治联系和下放效应均不显著,或者两者相互抵消了。

表2的第(3)、(4)两列展示了使用GDP增长率替代官员顺位的回归结果。从结果来看,大部分的控制变量的系数都没有大的改变,而GDP增长率的系数在两个回归中均不显著。第(5)、(6)两列同时加入了官员顺位与GDP增长率,结果GDP增长率的系数仍然不显著,官员顺位的效应也变弱了,这可能是由于两者存在一定程度的相关性所造成的。正如我们上节所分析的,由于变异度不足,按年度回归可能会弱化官员顺位的效应,但仍然可以发现一些边际上显著的结果,且官员顺位的解释力强于GDP增长率的解释力。

表3展示了基于任期的LPM模型的回归结果。相比按年度回归,这一模型的结果显得稍强一些。在各列的回归结果中,官员顺位的系数均显著为正。在经济意义上,最高与最低顺位官员的晋升概率之差达到30%。(20)相比之下,使用GDP增长率的回归中,GDP增长率的系数仍然不显著。我们也尝试使用了基于政治生涯的模型进行LPM回归,但这一回归的结果中,官员顺位的系数并不显著。一个可能的原因是这一模型没有能够捕捉到那些与官员顺位相关的时间异质性。我们将在下文中通过MLM的结果来说明官员顺位的效应随年龄变化的异质性。

(三)多项Logit模型(MLM)的结果

由于MLM属于非线性模型,和LPM相比,MLM对数据中的变异度更为敏感。因此,在使用官员顺位变异度较低的年度回归时,MLM结果中的官员顺位的系数均不显著。而在基于任期的回归以及基于政治生涯的回归中(表4),这一系数均显著为正。MLM不需要先验假设三种出路之间的效用排序,也可以同时分析晋升、平调和退休三种出路的影响因素。回归中的解释变量与线性模型(表2)相同,以平调组为基准组。从回归结果看,官员顺位的提高可以显著提升晋升的概率,但对于退休的概率则无显著的影响。

MLM是非线性模型,因此需要对其系数进行换算才能得出官员的顺位对于晋升概率的贡献。首先,通过计算晋升相对于平调的比值比(Odds Ratio),可以发现顺位最高的官员的晋升概率是其平调概率的2倍。其次,通过对表4第(1a)列结果的计算,我们得到处于四个分位的官员的晋升概率之差(21),其结果列于表5中。结果表明,官员顺位的效应小于LPM的估计值。例如,顺位最高的官员和最低的官员相比,其晋升概率仅相差4个百分点,而LPM的结果高达30个百分点。这一巨大差异可能是两个模型的预测方式不同所造成的:LPM所做的是无条件预测,而MLM所做的是条件预测。

由于上述回归结果中年龄对于晋升的影响非常大,我们猜测不同年龄段的官员的个人顺位对其晋升概率的影响有可能存在异质性。在以任期为基础的回归基础上,图5绘制了任期结束时每个年龄的官员中,最高和最低的顺位的晋升概率之差的预测值。图5展示了一个清晰的趋势,即这一差距在52岁之前保持在2%左右的低水平之上,此后快速上升,到了58-59岁时上升至29%。据此可以把官员划分为两个年龄段,其中53-60岁的官员的平均概率差距为16.4%,而42-52岁的官员的平均概率差距仅为1.6%,只有前者的十分之一。

综合比较这三种不同的时间设定,我们认为以任期为基础的回归对于跨时期的异质性和官员个人效应缺乏变异度的综合处理要好于其它两者。按年度回归的结果较弱,除了解释变量变异度不足的原因外,也可能是由任期结束(不论晋升或者退休)时间的随机性所造成的。(22)给定任期结束,则可以使用以任期为基础的回归进行分析。在线性模型中,处于个人贡献的分布两端的官员的晋升概率之差平均达到30%,但使用MLM时,这一数字缩小到了4%,但对于年龄接近60岁的官员,这一差距仍然接近30%。

(四)市委书记与市长的异质性

之前的分析中假设了个人顺位对于晋升概率的影响对于市委书记和市长是相同的,本节考察两者在晋升的问题上是否存在着异质性。限于篇幅,在此仅使用LPM进行比较,并且由于存在官员先后担任市长和市委书记,不能使用基于政治生涯的回归。这一回归所使用的官员个人顺位与前一节相同,仍然保留了市委书记和市长的个人效应的变异度的差异。

如表6所示,市委书记的个人顺位对于晋升没有显著的影响,而市长的个人顺位对于晋升有显著的正向影响。这一现象可能与两位官员的分工有关。名义上,市委书记负责人事工作,并且负责大局性的决策,市长则负责具体政策的制定和实施。虽然政治实践中这一分工并不那么明确,但作为组织部门的考核而言,更看重市长对于当地经济的个人贡献也并非没有道理。当然,这并不意味着对市委书记考核不包括经济绩效,更可能的情况是在经济绩效之外还加入了其它的因素,从而使得经济绩效在考核中的权重有所降低。由于我们并不了解其他的考核因素有哪些,便也无法发现一个清晰的关系。

六、总结

本文使用我国18个省241个城市的数据,研究了地方官员在经济增长中的作用,考察了官员个人效应对于晋升的影响。在一国的范围之内,地方官员面临相同的制度安排,为我们提供了地方官员个人效应跨城市比较的研究机会。本文将官员的个人效应和城市效应区分开来,将不同城市任职的官员之间进行比较,并对“政治锦标赛”中的晋升机制的研究文献进行了改进和补充。我们发现,官员个人效应对于地市级官员的晋升预测能力好于城市GDP增速。不同年龄段的官员,其个人效应对于晋升概率的作用不尽相同:对于年轻的官员,这一效应微不足道;随着官员年龄的上升,个人效应对于晋升概率的影响逐渐显现出来。

在验证地方官员对于当地经济的重要性的同时,本文也对“政治锦标赛”体制下的一些现象给出了合理的解释,从理论和实证两个方面证明了官员在不同城市之间的调动是锦标赛中的一种必要的手段。这种调动的目的未必是让他们在不同的环境下接受考验,而是通过调动把不同的城市相连,使得更多在不同城市工作的官员可以相互比较,并遴选出能力高的官员进行提拔。在这一意义上,这类调动的规模并不需要很大。①官员个人效应的识别,作为官员个人能力的一个较好的指标,既为今后进一步拓宽地方官员行为与绩效的研究提供了有利的基础,也为进一步改进地方政府治理结构提供了参考。

注:

*作者感谢Yuan-Yuan Ang、Steven Durlauf、Ethan Kaplan、Karl Scholz、周黎安以及在北京大学、美国威斯康星大学麦迪逊分校、华盛顿大学、加州大学戴维斯分校、斯坦福大学、第三届全国经济学博士生论坛(厦门大学)、第十一届全国经济学年会(上海财经大学)、第二届香港中文大学—复旦大学—清华大学中国经济论坛(清华大学)和第一届中国组织经济学研讨会(中国人民大学)参与讨论的各位学者和两位匿名评审人的建设性意见。作者文责自负。

注释:

①Xu(2011)对中国的财政分权体制进行了全面的综述,包括其历史根源、功能及对于中国改革和经济增长的影响等。

②作者在于2011年夏进行的调研采访中了解到,市级和县级政府都存在一套针对下属官员的评分系统,评估的频率最高可以达到每月一评。通常情况下,这些评分系统中都把经济增速相关的指标放在首位,除了GDP增速本身外,还包括了财政收入、基础设施投资、工业园区建成数等指标。得分最低的官员将面临下岗(其中一个县的评分标准中明确指出了连续两次垫底将被免职)。

③也包括各地区地委书记、各自治州州委书记、各盟盟委书记。下文统称为市委书记。

④也包括各地区行政公署专员、各自治州州长、各盟盟长。下文统称为市长。

⑤限于篇幅,具体的城市名单未予列出,有兴趣的读者可向作者索取。

⑥另一种可能的设定是假设市委书记和市长的个人效应之和影响了城市的经济增速,这个看似合理的设定存在两个问题。首先,这一设定假设了两位官员是同质的、可以互相替代的,而事实上两者存在着一定的分工,并能彼此替代。其次,这一设定在技术上给识别带来极大的难度,需要从一个维度的数据中分解出城市、市委书记和市长三者的固定效应,从而事实上可以识别的范围变得极度狭窄。

⑦换言之,把每个官员—城市对看作从同一个分布中独立的抽取的观察值。

⑧城市的GDP消胀指数从2000年开始才公布,在此统一使用省级GDP消胀指数以保证前后数据的一致性。使用2000年开始的城市GDP消胀指数替代省级数据,结果并无显著区别。

⑨完整的按连通性的城市分组的资料可向作者索取。

⑩这一连通子样本的代表性如图1所示。

(11)我们也相应构建了与Jones & Olken(2005)类似的检验,只检验城市内部前后任官员绩效的变异度,得出的结论是城市内的官员之间并无显著差异。限于篇幅,这部分内容没有刊出,有兴趣的读者可向作者索取。

(12)绝大多数有调动的官员仅调动一次。对于少数经历过调动多次的官员,其第一次调动作为调动与否的分界线。

(13)限于篇幅,市长和市委书记的分布图没有列出,读者可向作者索取。

(14)1994年的样本中可能存在左侧截取的问题,因此从1995年开始考察。

(15)在118个有样本内调动经历的官员中,有81次调动是从一个经济发展水平较高的城市调动到经济发展水平较低的城市,另外也有37次相反方向的调动。对于所有调动,前后两个城市的GDP平均增长率的相关系数仅为0.11。

(16)他们的另外一项指标是地方官员是否和时任政治局常委是大学校友。由于绝大多数省级官员毕业于几所知名大学,这一指标的使用也可能产生偶然性相关的问题。

(17)不进行转换的回归结果并无明显的差别。

(18)这里所说的“任期”并非法定的任期,而是指一名官员在一个城市担任市委书记或者市长职务的时期。

(19)即从市长晋升为市委书记,以及从普通城市调任至副省级城市的情况。

(20)上文已述,如果按照每个城市的任期结束时的去向计算,官员晋升的平均概率约为39%。

(21)在这一计算过程中,其它控制变量取其均值,下同。

(22)作者也对影响任期结束的因素进行了分析,发现任期结束与我们所使用的解释变量均没有显著的关系。

(23)在本文的长样本和连通子样本中,分别仅有15%和18.6%的官员被调动过。

参考文献:

[1]王贤彬、徐现祥,2008:《地方官员来源、去向、任期与经济增长——来自我国省长省委书记的证据》,《管理世界》第3期。

[2]王贤彬、徐现祥,2010:《地方官员晋升竞争与经济增长》,《经济科学》第6期。

[3]王贤彬、徐现祥、李郇,2009:《地方官员更替与经济增长》,《经济学(季刊)》第4期。

[4]徐现祥、王贤彬、舒元,2007:《地方官员与经济增长——来自我国省长、省委书记交流的证据》,《经济研究》第9期。

[5]张军、高远,2007:《官员任期、异地交流与经济增长——来自省级经验的证据》,《经济研究》第11期。

[6]Abowd,John,R.Creecy,and Francis Kramarz,2002,"Computing Person and Firm Effects Using Linked Longitudinal Employer-Employee Data",Technical Report 2002-06,US Census Bureau.

[7]Abowd,John,and Francis Kramarz,1998,"The Analysis of Labor Markets Using Matched Employer-Employee Data",in Handbook of Labor Economics,Orley Ashenfelter,and Richard Layard eds.,North-Holland.

[8]Abowd,John,and Francis Kramarz,2006,"Econometric Analyses of Linked Employer-Employee Data",Labour Economics Vol.6,53-74.

[9]Abowd,John,Francis Kramarz,and David M.Margolis,1999,"High Wage Workers and High Wage Firms",Econometrica,Vol.67,No.2,251-333.

[10]Acemoglu,Daron,Simon Johnson,and James A.Robinson,2006,"Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth",in Handbook of Economic Growth,Philippe Aghion,and Steven N.Durlauf,eds.,Amsterdam:North Holland.

[11]Marianne Bertrand,and Antoinette Schoar,2003,"Managing with Style:The Effect of Managers on Firm Policies",Quarterly Journal of Economics,Vol.118,No.4,1169-1208.

[12]Che,Jiahua,Yingyi Qian,and Barry Weingast,2005,"Regional Decentralization and Fiscal Incentives:Federalism,Chinese Style",Journal of Public Economics,Vol.89,No.9-10,1719-1742.

[13]Cornelissen,Thomas,2008,"The Stata Command Felsdvreg to Fit a Linear Model with Two High-Dimensional Fixed Effects",Stata Journal 8,170-189.

[14]Glaeser,Edward L.,Rafael La Porta,Florencio Lopez-de-Silanes,and Andrei Shleifer,2004,"Do Institutions Cause Growth?",Journal of Economic Growth,Vol.9,No.3,271-303.

[15]Jones,Benjamin F.,and A.Olken,Benjamin,2005,"Do Leaders Matter?:National Leadership and Growth since World War Ⅱ",Quarterly Journal of Economics,Vol.120,No.3,835-864.

[16]Li,Hongbin,and Li-An Zhou,2005,"Political Turnover and Economic Performance:The Incentive Role of Personnel Control in China",Journal of Public Economics,No.89,1743-1762.

[17]North,Douglass,and Robert P.Thomas,1973,The Rise of the Western World:A New Economic History,Cambridge University Press.

[18]Opper,Sonja,and Stefan Brehm,2007,"Networks versus Performance:Political Leadership Promotion in China",Manuscript,Department of Economics,Lund University.

[19]Xu,Chenggang,2011,"The Fundamental Institutions of China’s Reform and Development",Journal of Economic Literature,Vol.49,No.4,1076-1151.^