自霍布斯发出“社会秩序何以可能”这一哲学追问以来,社会秩序问题一直都是社会哲学讨论的核心议题。作为社会学的奠基人和霍布斯思想的崇拜者,孔德将这一命题确立为社会学亘古不变的中心问题也就顺理成章。孔德之后的涂尔干、韦伯、马克思等社会学大师也都是在回应这一问题的基础上来构建自己的理论体系的。有论者提出,从这个意义上讲,因社会转型而生的现代社会学[1]7-8源于西方思想家对社会秩序的关注并不为过[2]24。其实,对社会秩序的孜孜探索并非西方思想家的“专利”。如张德胜所言,“秩序情结”一直是贯穿在中国思想文化中的一条主线[2]110。无论是主张“礼治秩序”的儒家、“强制秩序”的法家、“自然秩序”的道家还是强调“尚同秩序”的墨家,都是在回答社会秩序如何维系这一核心问题[2]24-86。而对社会秩序的深度思考和关切源于他们自身处在一个社会转型期抑或说社会过渡期,如诸子百家所处的春秋战国时期,孔德、涂尔干等人所处的神学长时间占据统治地位的封建社会向资本主义社会过渡的时期。面对社会秩序的失调与混乱,这些伟大的思想家们终其一生都在探求重建新秩序的途径。

无论是西方哲人提出的“社会秩序为什么是可能的”这一智性问题,还是中国古代先贤试图要解决的“如何建立社会秩序”这一规范问题①,他们在学理上或多或少都触及这样一点:一种社会秩序向另一种社会秩序过渡或变迁的动力是什么?或者说究竟有哪些因素会影响秩序之间的转换?孔子的“礼崩乐坏”,霍布斯的订立契约、建立国家以摆脱“每一个人对每个人的战争”状态[3]94,孔德的政治、经济与才智等各部门的矛盾,马克思关于生产力与生产关系的矛盾运动,帕森斯有关社会系统的紧张与失调以及达伦多夫等人的冲突论视角都从各自领域来阐释社会秩序的变迁问题②。由于本身所内含的巨大张力,使得对这一问题的探讨既“古老”又“常新”。尤其是对于目前的社会转型期而言,对“秩序”的关注不仅具有重大的理论意义,也具有强烈的现实意义。我们要做的是在前人成果的基础上试图从“事件”出发,通过探讨事件与社会秩序之间的关系,在微观的“事件”与宏观的“秩序”之间搭建一座桥梁,以此为社会形态的变迁提供一种可能的分析视角。

“事件”在日常生活中是一个再普通不过的词汇,但在学术研究方面的意义还远值得我们挖掘。这一点在历史学、人类学等学科已经得到证明③。通常认为,事件是“历史上或社会上发生的不平常的大事情”[4]1153,不过事件也可以是年鉴学派所言的“个人接触的日常生活”[5]51。而在我们看来,事件之所以成为“事件”并不在于其本身的“大小”,而在于它对利益相关人或所处社会的连带意义。一个事件可能具有很多连带意义[5]51,也正是在意义这一点上,事件本身就具备了成为一种社会秩序转换中介的潜能。譬如以国家与社会的分析视角为例,国家实现社会秩序的转换从来不是一蹴而就的,而需要一系列对社会秩序有重要意义的事件。因此,在20世纪80年代单位制与全能型政府职能改革背景下所兴起的“国家—社会”解释框架中,事件已成为国家与社会相互联结的桥梁。另外,一系列的人类学著作也在这方面树立了可供借鉴的模板。例如黄树民先生在《林村的故事》中以叶文德书记的生命史为主线,透过他的生活经历、故事以及各个时期的社会事件,展现了林村的社会变迁并“由此侧见中国历史上骚动不安的一页重要篇章”[6]前言18。因此,本文认为,事件以及相应的事件分析方法在社会秩序转换与变迁方面有着较强的解释能力。

如上文所述,事件分析并非一个新概念,在很多学科尤其是历史领域已经有了诸多应用。通过对事件的分析,从关注事件本身转向对事件背后的社会制度、结构和关系的探查。这样事件也就成为了一种具有包容性的敞开事件④,并由此获得一种事件性质与社会秩序的分析视野。当然,像法国年鉴学派,如布罗代尔等人对事件分析方法基本持一种否定的态度,事件在其研究视域中处于被忽视乃至被遗忘的状态,因为他们致力于追求的是一种长时段的研究方法。不可否认的是,长时段有其自身的优势,但需要调用的资源多、成本过高则是其致命伤。相对而言,作为一种经济有效的研究方法,事件分析方法完全可以在社会学研究中运用,甚至实现转化和创新。

二、卡尔·曼海姆的追问:怎样的事件?理性与否?

我们试图以事件为出发点来探讨社会秩序的转换机制,著名知识社会学家卡尔·曼海姆对“事件”的理解可以成为厘清这一叙述主题的关键索引。曼海姆将“事件”区分为“已经形成的事件”和“正在形成的事件”两种类型[7]113-114。按笔者的理解,“已经形成的事件”并不只是针对历史中已经发生的社会事实,而同样指向现实与未来,指涉诸如例行化的、科层制中反复出现的事情。这种类型是“木已成舟”,亦即当类似事情发生的前兆都已具备时就会出现一种结果。换言之,在相同的社会机制中会出现同样的事情结果,并导致同样的社会秩序。而“正在形成的事件”则不是指涉惯例结果,而是指向一种变异、改良或革新,出现了许多外界涌进来的、不同往常(或之前社会机制无法掌控)的要素,因而其结果是未知的,导向何种社会秩序也是暂时未知的。这种事件是一种过渡性事件,并未被一个组织、科层或共同体所完全接受、内化。

曼海姆之所以展开这样两种事件分类,实际上是试图对“行政”与“政治”进行区别[7]114。行政是一种例行化的表现,而政治是波诡云谲的,因而一个公务员的日常工作只能算是行政而非政治。“已经形成的事件”是“行政”,而“正在形成的事件”是政治。此外,曼海姆还有另外一种引申,即两种事件类型分别对应“理性”⑤与“非理性”[7]115。前者对应马克斯·韦伯所喻的科层制式的现代理性,是一种既定的、有轨道的图示,后者则对应曼海姆自身所热衷的没有固定方向的社会秩序。

当曼海姆将“理性与否”与“怎样的事件”进行勾连时,我们实际上获得了一种判断事件性质与社会秩序之间关系的分析视野。如果一个社会本身相对稳定,具备了维持社会秩序的规则、规范,那么在这一秩序框架下发生的事件也多为“已经形成的事件”。相反,当某种事件本身具有变异性,不在既定轨道之内时,研究者应该警觉的是,当下发生的事件为何与以往不同?它将对现有的社会秩序和以往发生事件、处理事件的既定轨道、规范和框架产生怎样的挑战?如果说一个社会已经具有理性系统,但当这种理性系统面对异质性的因素尤其是异质性来自外部时,是不是更加可能发生“正在形成的事件”⑥?

需要强调的是,曼海姆不是一个本质主义者,他不会对某种事件类型情有独钟。辩证、严谨的思维使其同时对两种事件类型进行了柔性的界定,即两种事件没有绝对的意义,二者之间是可以转变、互换其“事件”特质的[7]114。这对于具体分析将获得的启示是:当一个“正在形成的事件”被原本的社会规范体系识别之后,事件所带来的观念冲击、规范调整也将被整合进原有的社会秩序中;当然,如果事件本身对社会秩序的冲击力量足够强大,那么原有的社会秩序也可能面临崩溃⑦。

曼海姆对事件类型的划分以及事件与秩序之间关系等方面的分析给予了我们极大的启发。这在一定程度上沟通了事件与社会秩序的联系,肯定了事件在秩序转换机制中的重要作用,也使我们隐约看到了事件作为一种动力对社会秩序变迁的潜在影响。此外,事件尤其是对秩序可能造成影响的。“正在形成的事件”一般也会冲击着人们的头脑,并对其固有的知识体系进行部分否定。而思维观念、意识形态上的改变通常是一种新秩序开启的先声。例如我们都熟知的王海事件。正是王海这样一个知假买假“专业打假人”的出现,才使更多的人认识了《消费者权益保护法》,并记住了“经营者有欺诈行为要加倍赔偿”这一惩罚性条款。2003年的“孙志刚事件”则以湖北青年孙志刚的生命为代价,促使国家废止了实施多年的收容遣送制度。这两起事件在唤醒人们法律意识的同时,也以一种里程碑式的历史符号无形中推动着中国法治秩序建设的进程。

由上述微观事件扩展开来,以在更宏观的层面探讨事件与社会秩序之间的关系及其秩序转换的动力机制是研究这一问题的目标所在。

众所周知,一种稳定秩序向另一种稳定秩序的转换或变迁有多重历史因素的影响。以欧洲封建社会向资本主义社会转型为例,工业革命对生产力的推动显然不容忽视⑧。此外,整个社会价值观念、道德规范的转变也起到了一种先导作用。当人们普遍对长期处于统治地位的神学、形而上学提出质疑和挑战时,思想革命作为历史的推手显示出极为强大的能量。也正是在这个意义上,那些伟大的思想家们从精神、道德和观念等层面对社会变迁的动力、重建社会秩序的方案提出了自己的见解。孔德的“实证精神”⑨、“道德情感”和“人道宗教”,涂尔干的“集体意识”和“职业道德”,韦伯的“新教伦理”和“资本主义精神”无不反映了这一点。他们试图通过这些思维观念、意识形态方面的对策,建立一个现代性的“美好”方案。

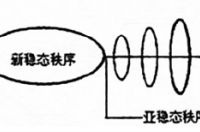

孔德、涂尔干等人所处的是一个规则庞杂、观念混乱的时代,但不容辩驳的是,被他们所否定、抛弃的封建社会确实在很长一段时间内都处在一个稳定、平衡的状态,规则完备,社会运行井然有序。同样,他们欲将迎接、拥抱的资本主义社会也是一个稳定平衡的社会,我们不妨将这种长期稳定的社会秩序称之为“稳态秩序”⑩。这种稳态秩序可大至一种社会形态,如奴隶社会、封建社会,小至一个历史阶段,如新中国成立到改革开放前的这段时期(11)。在稳态秩序中,社会规则和意识形态相对稳定,社会控制体系健全,人们行为的可预见性强,各种事件在现有框架下基本都能得到妥善解决。与“稳态秩序”相对应的是“亚稳态秩序”,它是一种稳态秩序向一种新的稳态秩序过渡的必经阶段,犹如上述孔德、涂尔干等人的动荡时代。很明显,在亚稳态秩序中,社会规则的稳定性较差,规范变化相对较快,社会控制体系不够健全,行为的可预期性较弱。由此各种越轨行为也就相对较多,随时可能有新的事件在现有秩序框架下溢出,无法得到妥善解决。但作为两种稳态秩序的中间过渡阶段,只有经历过一系列的亚稳态秩序之后,才有可能确立一种新的稳态秩序。由此可见,秩序、规则、事件等从来都是结合在一起的。

鉴于此,相对于亚稳态秩序,本文将稳态秩序归结为三个特点:稳定性、完备性和合法性。所谓稳定性,即在稳态秩序的框架下,社会处于一种良性运行的平衡状态。社会规范变化相对缓慢,人们的行为彼此之间有较为稳定的预期。所谓完备性,指社会控制体系健全,所有的事件在这一秩序框架下基本都能得到解决。此处的事件也多为曼海姆意义上的“已经形成的事件”或“结构性事件”,即它们在既定秩序的理性控制系统范围内。而处于亚稳态秩序时,由于规范、规则的不完备,时常发生事件、纠纷无法得到有效解决的情况。换言之,会时有作为异质性因素的“正在形成的事件”或“结构化事件”的发生。而原有秩序的动态整合能力一旦达到其累积效应的临界点,致使大量新的激烈事件无法解决而发生溢出时,也就意味着既定的秩序框架可能将趋于解体,一种新的秩序将呼之欲出。而合法性是指这种稳态秩序既得到国家层面的承认,也得到普通民众的认同,亦即有“双重合法”的基础。相对而言,亚稳态秩序可能只是得到国家或者民众一方的认可,这样的社会秩序自然就处于一种既不“合法”也不“稳定”的状态中。

在我们看来,历史长河中社会秩序的转换或变迁都经历着从一种稳态秩序到另一种新的稳态秩序的过程,如从奴隶社会到封建社会,封建社会到资本主义社会,资本主义社会向社会主义社会的演变。而在两种稳态秩序之间还有一段较长的过渡期,即一系列亚稳态秩序的转换。换言之,如果进行一个韦伯意义上理想类型的划分,那么社会秩序都是经历从稳态到亚稳态,亚稳态到新的亚稳态(可视为由无数个亚稳态秩序组成),新的亚稳态到新的稳态的过程。当然每个相邻阶段并非截然分立,而是呈现一种渐变趋势。在这个意义上,本文关注的事件与秩序之间的关系为社会秩序转换尤其是一种亚稳态秩序向另外一种亚稳态秩序的变迁提供了一种可能的解释,最终得出关于事件与秩序的理论模型,也就是关于稳态秩序与亚稳态秩序的理想类型。

如上文所述,稳态秩序下的社会都在一种极度稳定的状态中运行。社会规范、规则完备,人们各司其职、各归其位,一切都井然有序。因此,一种稳态秩序的转换通常是极其困难的。而一旦发生转换,其间必然充满着多重复杂的历史因素。但正如上文所述,人们思想观念和意识形态的改变往往是一种新秩序开启的标志。欧洲封建社会向资本主义社会转型,工业革命对生产力的推动固然重要,但整个社会价值观念的转变可能更具有深层的意义。从文艺复兴到宗教改革直至启蒙运动,人们的思维和知识结构经受了一次次全新的洗礼。也正是在这一意义上,人们开始对长期处于统治地位的神学、形而上学等提出挑战。因此,思想革命作为社会秩序变迁的动力之一得以彻底彰显。同样,新中国成立后到改革开放之前这段时间内社会秩序处于超稳定的状态,即我们熟知的单位制社会(12)。作为一种稳态秩序,单位制社会在国家层级严密的组织控制下一切运转良好[8]167-184。而当人们开始意识到人治的弊端、生产力的低下,加之个体法治、市场观念的增强,整个社会的思想观念逐步激荡起来,这也成为引发后来对真理标准大讨论的重要因素。在本文看来,这种理念的变化是一种稳态秩序开启变迁之门的主要驱动力。而当稳态秩序迈出转换的第一步也就启动了向亚稳态秩序的过渡阶段。换言之,在一个规范稳定、完备的社会框架下,秩序累积效应的范围或区间相对较大,动态调整的能力相对较强,由此绝大多数事件都能得到解决,溢出的可能性较低。因此,从一种稳态秩序向一种亚稳态秩序的转变其动力更多来自于人们价值观念的改变,而事件在这一开启阶段的解释力则相对较弱,通常起到一种辅助推动的作用。

当稳态秩序变迁开启并逐步过渡到一种亚稳态秩序时,也就进入了社会运行相对欠稳定平衡的阶段。如果说人们思想观念、意识形态的变化是一种稳态秩序转换的先声,那么,事件的发生与解决在亚稳态秩序的变迁机制中则具有很强的解释力。作为两种稳态秩序转换的必经阶段,无数个亚稳态秩序为新稳态秩序的形成做了重要的铺陈工作。在这一过程中,作为异质性因素出现的“正在形成的事件”或“结构化事件”不断被既定秩序的规范识别与整合,这些事件也就相应转变为“已经形成的事件”或“结构性事件”,由此既定秩序也就实现了动态的自我调整。不过亚稳态秩序本身由于自身稳定性、完备性和合法性存在一定缺憾,换言之,其累积效应的范围或区间相对较小,弹性解决事件的能力也就相对较弱。因而,作为异质性因素的结构化事件比较容易对其构成威胁与挑战,各个亚稳态秩序之间的转换速度相对较快,间隔时间也就相对较短。当大量事件在原有秩序框架下无法解决发生溢出时,一种新的亚稳态秩序也就逐步形成。在经过无数个亚稳态秩序的漫长转变,规则、规范都相应获得了更新、累积与完善,在稳定运行的同时也得到了国家和民众都认可的合法性,从而为向新稳态秩序的转变奠定了坚实基础。

还是以欧洲封建社会向资本主义社会转型为例,资本主义社会这一稳态秩序的形成与之前长时段亚稳态秩序的更迭密不可分,而这种更迭就是针对无数次“正在形成的事件”进行动态调整的结果。从早期的家庭作坊到大规模的机器化生产,从工人的罢工游行斗争再到劳资方的多次谈判,成熟的资本主义社会秩序就是这样一步步在演变中形成(13)。亚稳态秩序的更迭反映在上层建筑的重要标志就是国家法律的频繁调整。如美国宪法的27个有效修正案大部分是在19世纪以前美国社会秩序处于亚稳态的状况下提出并通过的。其根本原因在于,国家法律与社会秩序之间存在一个“堕距”,换言之,国家法律的修订往往跟不上社会发展的步伐。当然这是一种稳态秩序向另一种稳态秩序转换不可避免的现象。

如上文所述,亚稳态秩序中的规范、规则并不完备,社会控制体系也不够健全,社会处于一种欠稳定平衡的运行状态。那么,是否可以将这一阶段称之为“社会失范期”(14)?在涂尔干看来,失范是指“一个社会或群体中相对缺乏规范的状态”[9]301。而默顿认为,失范是文化结构的瓦解,尤其是“当文化规范和目标与社会结构赋予此群体成员实现这些目标的能力严重脱节时”[9]303。通俗地讲,就是用以往的规范无法解决现在的问题。如果以稳态秩序和亚稳态秩序的视角看,所谓的失范无非是亚稳态秩序与之前稳态秩序框架下的规范不一致,且时常不能解决当前出现的新事件,尤其是带有异质性因素的“正在形成的事件”。在我们看来,这种状况并非失范,而是从一种稳态秩序向另一种新的稳态秩序过渡阶段的“规范”。换言之,它是新的规范,是亚稳态秩序状况下处于博弈、角斗和妥协中的并存规范。在这样的秩序中,规范变化速度快,人们彼此之间行为的可预见性降低,从而才会时常出现新事件无法解决的情况。而随着对异质性事件的动态调整,相应既定规范的日趋成熟、完备,亚稳态秩序也就会逐步过渡到另一种新的稳态秩序。

一种新稳态秩序的开启意味着之前无数亚稳态秩序下规范动态调整的初步完善,在“质变”中从亚稳态秩序过渡到稳态秩序。其实无论从稳态到亚稳态,亚稳态到新的亚稳态,还是从新的亚稳态到新的稳态,彼此之间并非截然分立而是一种渐变的过程。当然这仅仅是我们对于社会变迁做出的一种理想类型划分,实际形态远远比想象中的复杂。在每种稳态秩序下,虽然其社会运行状态都相对稳定,但由于面临处理的事件类型不尽相同,因而其完备性也就各有差异。此外,各种稳态秩序的合法性基础也会相应发生改变,在一种秩序下被认可为合法的事件在另外一种秩序下则可能变得非法。例如,在奴隶社会被视为正当合法的奴隶制,在现代社会显然没有合法的基础。因此,从任何一个历史阶段看,事件都与秩序紧密联系在一起。从某种意义上看,二者之间存在一种互构的关系,且极为弹性。这也是我们探讨事件与秩序转换机制之间关系的初衷。

四、结语

本研究重回“事件”分析框架,以卡尔·曼海姆对事件的理解为关键索引,获得一种判断事件性质、类型与社会秩序之间关系的分析视野,由此在微观的“事件”与宏观的“秩序”之间搭建一座桥梁,为社会形态的变迁提供一种可能的解释。在此基础上,我们还提出了稳态秩序与亚稳态秩序的概念,论证了社会秩序大致经历从稳态到亚稳态,亚稳态到新的亚稳态,新的亚稳态到新的稳态的渐变过程,得出关于事件与秩序的理论模型,并力图探讨事件在秩序转换机制中的重要作用。透过事件这一分析框架,我们更能清晰地看到一种亚稳态秩序向另一种新的亚稳态秩序转换的过程。换言之,事件作为一种社会变迁的动力在这一历史阶段的转换中其解释力相对更为突出。不可否认,这种解释路径肯定是片面的且有较大的理论缺陷,但作为一种历史分期的讨论,至少可以在某种程度上来论证社会发展的大致走向。

作为一种相对静态的秩序,稳态秩序的社会中各种规范、规则、习俗无疑更为稳定,理性控制能力更强,也就更容易产生“已经形成的事件”。即使出现了“正在形成的事件”,其产生的观念冲击、规范调整也更可能被整合到原有秩序当中。而亚稳态秩序处于持续的动态调整之中,其规范相对庞杂,变化速度较快。在面对作为异质性因素的“正在形成的事件”时,更易突破既定秩序框架的限制,因而,对社会秩序的冲击也就更大。由此可见,在不同的秩序框架下,规范、规则的稳定、完备与合法性程度对事件的应对自然会有所差异。其间关涉的是秩序的累积效应、理性控制和动态调整能力等方面的不同。不过,正如上文指出,秩序成熟稳定与否在于其变迁转换所处的历史阶段。稳态秩序的相对成熟是一系列亚稳态秩序下规范调整的逐步完善,是对无数异质性新事件解决的结果。因此,由理论反观现实,我们自然对现实社会中的“亚稳态秩序”,如中国目前的转型社会有一种客观的认识。作为社会发展进程的必经阶段,规范、规则的相对不完备,异质性事件的时常“溢出”是诸如转型社会等亚稳态秩序的专属标签,但也是迈向稳态秩序的“前哨站”。不过,从事件与秩序的分析视角看,异常棘手的理论对象也使我们必须要保持清醒的头脑。因为当今中国社会发生的社会变迁,其理性化、现代化的过程异常复杂,而我们的事件分析就需要面对这样的剧烈性和复杂性。因此,在理论探讨中唤醒事件分析方法对转型社会,尤其是发生巨变的中国社会的强大分析能力具有极为重要的意义,这种探索也有助于更好地促进整个社会健康、平稳地向前发展。

注:本文在写作过程中得到中国人民大学郭星华教授的悉心指导,在此表示感谢。文责自负。

注释:

①张德胜指出,西方思想家与春秋战国时代的哲人对社会秩序的关注并非完全相同。霍布斯提出的问题是社会秩序为什么是可能的?而孔子等人的问题是如何建立社会秩序?即前者是一个智性问题(intellectual question),后者是一个规范问题(normative question)。参见张德胜:《儒家伦理与社会秩序——社会学的诠释》,上海人民出版社2008年版,第24-25页。其实从孔子等人欲回答的问题看,中国文化自古以来就带有一种经世致用或者说实用的色彩。相对而言,西方文化则更多体现为一种哲学冥思式的追求。

②对于这一问题,波普诺将社会变迁理论分为四种,即社会文化进化论、循环论、功能论和冲突论。参见[美]戴维·波普诺著,李强等译:《社会学》(第十版),中国人民大学出版社1999年版,第624-628页。

③对于“事件”本身的阐述这里不详细展开,笔者将另行撰文专门讨论事件、秩序与结构之间的关系。

④用历史学的术语来表述就是从“事件史”到“事件路径”。具体参见李里峰:《从“事件史”到“事件路径”的历史——兼论〈历史研究〉两组义和团研究论文》,《历史研究》2003年第4期。

⑤这里的理性并不是能动性的理性,而是一种思维和逻辑,是相对静止的逻辑,可以复制的逻辑。

⑥由曼氏的讨论我们自然联想到吉登斯的结构化理论。在吉登斯看来,结构性是指系统中制度化了的特征。而结构化是支配结构维续或转换的条件,构成了社会系统再生产的条件。具体参见[英]安东尼·吉登斯著,李康、李猛译:《社会的构成:结构化理论大纲》,生活·读书·新知三联书店1998年版,第87页、89页、526页。在这个意义上,曼海姆的“已经形成的事件”可称之为“结构性事件”,而“正在形成的事件”称之为“结构化事件”。自然,两种事件对应的秩序分别为“结构性秩序”与“结构化秩序”。

作为一种相对静态的秩序,稳态秩序的社会中各种规范、规则、习俗无疑更为稳定,理性控制能力更强,也就更容易产生“已经形成的事件”。即使出现了“正在形成的事件”,其产生的观念冲击、规范调整也更可能被整合到原有秩序当中。而亚稳态秩序处于持续的动态调整之中,其规范相对庞杂,变化速度较快。在面对作为异质性因素的“正在形成的事件”时,更易突破既定秩序框架的限制,因而,对社会秩序的冲击也就更大。由此可见,在不同的秩序框架下,规范、规则的稳定、完备与合法性程度对事件的应对自然会有所差异。其间关涉的是秩序的累积效应、理性控制和动态调整能力等方面的不同。不过,正如上文指出,秩序成熟稳定与否在于其变迁转换所处的历史阶段。稳态秩序的相对成熟是一系列亚稳态秩序下规范调整的逐步完善,是对无数异质性新事件解决的结果。因此,由理论反观现实,我们自然对现实社会中的“亚稳态秩序”,如中国目前的转型社会有一种客观的认识。作为社会发展进程的必经阶段,规范、规则的相对不完备,异质性事件的时常“溢出”是诸如转型社会等亚稳态秩序的专属标签,但也是迈向稳态秩序的“前哨站”。不过,从事件与秩序的分析视角看,异常棘手的理论对象也使我们必须要保持清醒的头脑。因为当今中国社会发生的社会变迁,其理性化、现代化的过程异常复杂,而我们的事件分析就需要面对这样的剧烈性和复杂性。因此,在理论探讨中唤醒事件分析方法对转型社会,尤其是发生巨变的中国社会的强大分析能力具有极为重要的意义,这种探索也有助于更好地促进整个社会健康、平稳地向前发展。

(本文在写作过程中得到中国人民大学郭星华教授的悉心指导,在此表示感谢。文责自负。)

⑦有关曼海姆事件性质、类型与社会秩序间关系的分析,详见李飞:《海村命价》,中国人民大学博士学位论文,2015年。

⑧其实就广义而言,工业革命也同样可视为一起事件。

⑨孔德在1825年发表的《关于精神权力的思考》一文中指出:“建立一种新的精神权力具有极大的重要性”;“今天各最先进民族的社会状态都迫切需要形成一种新的精神秩序,这是结束自16世纪以来的革命阶段的第一位的和首要的手段。”转引自王加丰:《1800-1870年间法国社会思潮的冲突与整合》,《中国社会科学》2011年第5期。

⑩“稳态”是生命科学、电子学、心理学、临床医学以及控制论等学科的一个基本概念。它指一种环境或机体的稳定状态,但这种稳定是相对的,是在不断运动中达成的一种动态平衡。这里将其借用于对社会秩序的表述,意在强调其状态的稳定与动态平衡。

(11)不可否认的是,新中国成立后中国在极短的时间内构建起了一个超稳定的社会秩序,除了“文化大革命”短暂的社会动荡外,其他时期整个社会均处于高度稳定的运行状态中。这种短时间形成的超稳定的社会结构在西方社会理论的视域中基本是无法解释的。

(12)孙立平等学者将其称为“总体性社会”,郭星华等学者称其为“准军事化社会”,也有学者称之为“全能主义社会”,这些概念都较为形象地描述了单位制社会的基本特征。

(13)关于事件对秩序的影响,不应将事件理解为单一、孤立的,而是一组事件,是“事件流”或“事件链”。相关论述可参见朱晓阳:《“延伸个案”与一个农民社区的变迁》,《中国社会科学评论》2004年第2卷。

(14)如有学者研究社会转型期普遍伴随的社会失范现象及其内在的运作机制。相关研究如,朱力:《变迁之痛:转型期的社会失范研究》,社会科学文献出版社2006年版;夏玉珍:《转型期中国社会失范与控制》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2002年第5期。

原文参考文献:

[1][英]安东尼·吉登斯.社会学(第四版)[M].赵旭东,等,译.北京:北京大学出版社,2003.

[2]张德胜.儒家伦理与社会秩序——社会学的诠释[M].上海:上海人民出版社,2008.

[3][英]霍布斯.利维坦[M].黎思复,黎廷弼,译.北京:商务印书馆,1985.

[4]现代汉语词典(修订本)[K].北京:商务印书馆,1996.

[5][法]费尔南·勃罗代尔.历史和社会科学:长时段[A]//蔡少卿.再现过去:社会史的理论视野.杭州:浙江人民出版社,1988.

[6]黄树民.林村的故事:一九四九年后的中国农村变革[M].素兰,纳日碧力戈,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2002.

[7][德]卡尔·曼海姆.意识形态与乌托邦[M].黎鸣,李书崇,译.北京:商务印书馆,2000.

[8]郭星华.当代中国社会转型与犯罪研究[M].北京:文物出版社,1999.