2016年11月15日上午,在经历了一番波折之后,河北省石家庄市中级人民法院还是遵照最高人民法院签发的执行死刑令,将贾敬龙执行了死刑。

如何来看待和评价最高人民法院的这个决定,理论界和实务界肯定还是存在很多争论的,而且会一直争论下去。但笔者认为,无论是赞成还是反对立即对贾敬龙执行死刑的人都会同意,贾敬龙案无疑是个悲剧。对爱好文学的贾敬龙以及他的人家来说,这个案件是个悲剧。但被贾敬龙射杀的何建华来说,由何尝不是一个悲剧呢!只是悲剧的内容不同而已。

笔者不是刑法学家,也不是刑事法官,因此不能也不敢轻易就这个案件中所涉及的刑法问题发表意见。但笔者认为,在贾敬龙案中,除了具体的刑法定罪量刑问题外,我们还应该讨论这个悲剧产生的根源,从而避免更多类似的悲剧发生。

什么是贾敬龙案悲剧的根源呢?人们可能会有不同的看法。但笔者认为,所有答案中最不能忽视的就是中国农村的财产制度和乡村的治理结构问题。为了更清晰地理清这其中的因果关系,下面我将对这两个问题分别进行讨论。

模糊的宅基地和农房制度

从法院所认定的事实来看,贾敬龙家的房子是建造在一块宅基地上的二层小楼,2010年11月10日,身为户主的贾同庆(即贾敬龙的父亲,以下简称“贾父”)代表全家与村委会签订了旧房搬迁协议,并搬进新房。但贾敬龙拒绝与家人一同搬迁,坚持要装修旧房,并准备作为自己结婚的新房。随后,村委会以“户主贾同庆已代表全体家庭成员签署的拆迁协议”为由,要求进行强制拆迁。

在财产法上,这里有两个问题值得讨论。

其一,贾敬龙家的宅基地属于谁的,属于户主个人所有,夫妻共同私有,还是家庭成员共有?如果是第一种情况,抛开胁迫或无奈等因素,那么原则上只要作为户主的贾父同意签署拆迁协议,这个协议就生效了,贾敬龙就算再不满意,也没有权利和资格主张土地使用权;

如果是第二种情况,那么户主必须与其配偶共同签署拆迁协议,那才是一个完整且合法有效“同意拆迁”的意思表示。不过,在这种财产所有制下,贾敬龙也没有发言权;但如果是第三种情况,那就必须经贾敬龙的同意,才能算是这个宅基地的全部权利人都同意拆迁了,因为贾敬龙此时也是这一宅基地使用权的权利人之一。不过,在本案中,根据媒体的报道,“贾父除了事前跟妻子提过要签协议的事,子女并不知道父亲的打算。”

那么贾敬龙家的宅基地到底属于哪种财产所有制呢?我们的法律其实并不清晰。旨在处理财产问题的《物权法》,一方面说,“宅基地使用权人依法对集体所有的土地享有占有和使用的权利,有权依法利用该土地建造住宅及其附属设施”,但另一方面又说“宅基地使用权的取得、行使和转让,适用土地管理法等法律和国家有关规定”,其本身并不直接处理宅基地使用权的问题。

然而,当人们去翻阅我国现行的《土地管理法》和“国家有关规定”时,却并不能找到上述问题的准确答案,因为我们的法律和政策虽然规定了“农村村民一户只能拥有一处宅基地”,但却并没有规定“这一户”在内部权利结构上是如何拥有“这一处宅基地”的。甚至我们的《婚姻法》也没有明确规定“宅基地”是否属于夫妻共同财产。

有人可能会主张说,如果贾家的宅基地是贾敬龙的父亲在其结婚之前获得的,那应当属于贾父的婚前个人财产,而不属于贾父与贾母的夫妻共同财产,更不属于贾家的家庭共有财产。这样的主张有一定的道理,毕竟在现行的宅基地制度下,宅基地是批给集体经济组织成员的。贾家的宅基地在审批的时候,贾母可能还没有嫁到贾家,贾敬龙还没有出生,而且“贾家的房子和宅基地都登记在贾父的名下”。

但这种看法似乎又与我们的“一户一宅”制度存在紧张关系,因为当《土地管理法》所规定的“一户只能拥有一处宅基地”时,似乎是在说“宅基地属于这个户中所有的成员共同所有”的。当然,这里之所以使用“似乎”这个术语,是因为笔者虽然研习土地法多年,却也并不清楚“户”本身的含义,至于“户”内部的财产权利构造究竟是怎么样的,更是一片茫然。

国土资源部在2007年年底发布的《土地登记办法》中规定,“依法使用本集体土地进行建设的,当事人应当持有批准权的人民政府的批准用地文件,申请集体建设用地使用权初始登记”,但却并没有明确解释规章中所使用的“当事人”的具体含义和范围。在各地所颁发的“宅基地使用权证”上,我们也没有看到“土地权利人代表”和“土地共有人”的栏目,只有“使用权人姓名”这一栏目,但这一栏目应当如何填写,“使用权人”具体包括哪些主体,我们也并不清楚。

其二,除了宅基地的问题外,我们还要说一说贾家三层小楼的房屋所有权问题。根据媒体的报道,贾家的三层小楼是贾父和贾母早年攒钱盖的,因此在法律上似乎应当将该房屋的所有权认定为贾父和贾母的夫妻共同财产。但贾敬龙并不这么认为,他认定“一楼是父母的,二楼是自己的”,为此,他将二楼进行了细心的装修,准备做婚房用。

这一说法,似乎也得到了贾父和贾母的印证,他们曾专门对《中国新闻周刊》澄清,“这个家一直是给自己唯一的儿子的,从未想过要把房子分给两个女儿,村里分的两套房里,贾敬龙随便挑一套结婚用。”从中国的传统习惯和汉语语法,我们可以理解贾父和贾母的意思,家里的财产最终都是儿子贾敬龙的。但在法律上,我们却不能明确“贾家三层小楼的所有权”现在到底属于谁所有。

比如,最高人民法院在这个问题上似乎也没有明确的看法。最高人民法院刑三庭负责人在答记者问的时候强调,“村委会在户主贾同庆得到两套新房后,根据贾同庆代表全体家庭成员签署的拆迁协议,组织拆除贾家旧房……”这里面包含了两层意思。其一方面,认为贾家三层小楼的所有权属于全体家庭成员,但是另一方面又认为贾父作为户主可以代表全体家庭成员来行使该房屋的所有权。

那么这到底是在主张该房屋的所有权属于户主个人所有,还是主张其属于家庭全体成员共同所有呢?答案并不清楚。在这个问题上,我们不能责怪最高人民法院的法官,因为问题的根源在于,我们国家的财产法没有对农村地区的土地使用权和房屋所有权以及其他不动产的权利建立一个清晰的权利体系和权利结构。

比如相同的情况,就不会在我国国有土地上商品房的拆迁领域出现。因为我们的《物权法》、《婚姻法》以及相关司法解释已经为国有土地的使用权和房屋所有权建立了一个清晰且较为明确的权利体系、不动产登记体系以及转让、赠予等权利流转体系。

如果一处不动产登记在父母的名下,除非父母将该不动产权利以赠予、有偿出售或遗产等方式转让给子女,否则子女是不会自然成为该不动产权利人的。而如果该不动产已经明确属于子女,那么即便是父母购买或赠与给子女的,那权利人也只是子女,而不包括父母。

但遗憾的是,对于贾家以及与贾家情况相似的数亿农民家庭来说,由于我们理论和制度的缺乏,所以无法回答他们所享有的宅基地使用权和房屋所有权究竟应当是何种权利结构这一问题,因此只能用“似乎”、“可能”这些模棱两可,似是而非的概念来回答人们的疑问。

乡村治理结构的模糊不清

很多评论者都注意到这样一个事实,即贾家的房子不是被政府部门或法院依法强拆的,而是“村里来了拆迁队”,具体来说是作为村委主任和村支书的何建华带队把贾家的房子给强拆了。人们关心的一个问题是,何建华作为村委主任和村支书为何可以并敢于进行强制拆迁?

从法律层面来看,何海波教授的如下评论是极为准确的,“《行政强制法》即已施行。依照该法,行政强制执行只能由法律设定;法律没有规定行政机关强制执行的,作出行政决定的行政机关应当申请人民法院强制执行。国务院都无权设定、行政机关都不得擅自实施,村委会凭什么强拆他人房屋?”(何海波:贾敬龙是不该杀的)

由此观之,“村里来的拆迁队”强制拆迁贾家的房屋肯定是违法的。

但是从社会学的角度来看,我们有必要探究一下,为什么这一违法的行为却得到政府和法院的支持呢?谈到这一点,不得不提到美国汉学家杜赞奇的“国家政权内卷化”理论。

杜赞奇在研究1900年到1942年间华北农村的乡村治理过程中发现,当中国的国家政权在20世纪之初逐步深入乡村地区时,主要是依赖于乡村中的“赢利型经纪人”来催征钱粮和清丈土地,或者换句话说,国家不公开地将某些税收和政府职能转嫁或转交给“赢利型经纪人”来行使。这些经纪人确实有效地完成了政府所交代的任务,但同时也会极力利用这种“国家/政府代理人”的身份来欺诈百姓,巧取豪夺。

由此,国家虽然实现了征税的目的,但却损害了政权的合法性,而且还导致了乡村治理恶化——因为传统的乡村政治精英不愿意再从事乡村的领导工作并代替国家进行强征暴敛,而那些更加残暴的、没有底线的乡村“土豪”、“无赖”和“恶霸”却趁机夺取了对乡村的领导权和控制权。

“土豪”与乡村传统政治精英(比如乡绅、族长)的区别在于,前者追求权力、谋取公职的目的是为了追逐私利,甚至不惜以牺牲他所领导的集体为代价。而后者则基于道德、传统以及内在文化修养的因素,在国家和村庄之间,更倾向于维护乡民的利益。进入民国之后,随着“国家政权内卷化”的日益严重,“土豪”窃取各种乡村公职,甚至成了乡村政权的主流,以至于国民政府不得不在1920-1930年代掀起“达到土豪”的运动。

不过,国民政府在大陆最终没能完成“打倒土豪”这一任务,因为要完成这一工作,就必须从制度上解决“国家政权内卷化”的问题。根据杜赞奇的观察,到1950年代实行农村合作化以后,“打倒土豪”的问题才得到根本解决,因为农村的合作化以及人民公社化,将征税单位、土地所有和政权结构完全统一了起来,这时国家直接管理了村庄,就不需要再依靠“土豪”作为代理人了。

不过,杜赞奇也提到,1970年代末期以后,随着农村管理机构与集体结构的分离,基层政权的削弱,“国家政权内卷化”会不会再次出现,有待于进一步研究。但实际上从笔者在各地的调研情况来看,在过去三十多年的发展中,中国大陆乡村治理结构中的“国家政权内卷化”确实有卷土重来的趋势。

因为国家不再直接管理乡村,而是委托作为基层自治组织的村委会/村党支部来代行某些政府职能,但这里的悖论在于,国家一方面并不承认这些“代理人”是国家机构的工作人员,也不为这些“代理人”支付工资,但另一方面又要求他们完成一些十分艰巨的任务(最初是催交公粮,后来是计划生育,再到今天是征地拆迁)。

于是,对于一些村干部的横征暴敛和为非作歹就只能“张一只眼闭一只眼”了。甚至为了完成这些艰巨的任务,政府(主要是基层政府)不得不支持、扶持乃至依赖一些杜赞奇所说的“土豪”来管理村庄。

对此,有相关的数据和例证可以佐证。比如,《南方周末》的记者2014年曾对1992年至今全国18个省份农村黑恶势力146份判决书进行统计分析。分析显示,在农村涉黑案件中,约三成有村官的身影。而在涉黑村官中,有22.5%的村官是黑社会性质组织头目包装而成的,有67.5%的村官是上任以后为了控制乡村变成黑社会性质组织头目的(参见《农村黑恶势力146份样本真相:村官的“红”与“黑”》,《南方周末》,2014年8月7日)。

最高人民检察院检察理论研究所的研究人员也发现,在过去的十几年间,中国的乡村治理出现了“由红变黑”(即乡村精英合法当选村领导之后涉黑);“由黑变红”(即农村黑恶势力当选为村干部),乃至“黑红勾结”、“以红护黑”、“黑红循环”等诸多怪现象(陈磊:《中国农村政权组织涉黑化倾向及其遏制》,《政法论坛》2014年第2期)。

贾敬龙案在这个方面也有所体现。虽然我们并不是很清楚被贾敬龙枪杀的何建华是否属于“农村黑恶势力”。但据当地村民介绍,我们能够确认,何建华确实有着“打砸偷抢,多次进劳教所”的纪录,但他依然入了党(据说是“花了6万块钱买的”),并竞选上了村支书和村主任,而且何建华还雇佣外村的社会青年做打手,对抗拒拆迁的多位村民多次进行殴打。贾敬龙也是其中被打的一个。因此,将何建华归类为杜赞奇所说的“土豪”或“赢利型经纪人”还是较为合理的。

对此,最高人民法院在答记者问的时候说的也很清楚,“本案因拆迁引发,贾敬龙所在村实施的旧村改造方案系于2009年11月28日经村民自治组织、村民代表大会开会讨论,表决一致通过,2010年6月经石家庄市人民政府批准实施的。拆迁工作由村委会统一规划、按同一标准实施。”这个拆迁方案,得到了石家庄市长安区的同意,长安区的区长和区委书记还参加了何建华和贾敬龙所在的北高营村的拆迁启动大会。

因此,何建华的死无疑也是一个悲剧。不过,与贾敬龙不同,其悲剧性体现在其享受了“赢利型经纪人”的好处,但也替政府的拆迁工作葬送了自己的性命。但从“国家政权内卷化”和乡村治理结构的完善角度来看,我们就需要跳出何建华的个人悲剧来看待这个问题,从而避免何建华式悲剧的再次发生。

关键是加强农村的制度供给

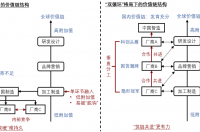

通过上文的分析,我们可以看到,贾敬龙的悲剧似乎是因为何建华的强势和霸道而引起的,但实际上问题的根源在于以下两个方面。其一,我们的法律和政策没能在农村提供完善的集体和家庭财产制度体系造成的;其二,当下中国乡村治理结构中“国家政权的内卷化”趋势,导致了“赢利型经纪人”再次死灰复燃,但我们却没有很好的制度来加以防范和解决。

2016年的上半年,在北京大兴区调研时,一个刚刚当选的村主任十分激动地对我们调研人员说,国家的法律怎么能如此的不完善,居然可以允许那些刑满释放人员使用鄙背恶毒乃至黑社会手段参加村主任的竞选?为此,他提出建议,应该尽快修改《村委会组织法》,明确禁止有违法犯罪行为的人参加乡村公职人员的竞选。这个建议无疑非常重要,应当引起立法者的高度重视。

但从贾敬龙案的种种情况来看,仅仅限制和约束黑恶势力参与乡村竞选是远远不够的。要真正避免类似于贾敬龙案的再次发生,用时下流行的话语来说,我们就应当加强农村财产制度和治理结构的“供给侧改革”。

具体来说,一方面可以以城市的土地和房产制度为参照,尽快在农村建立现代化的财产/不动产权利体系,比如我们正在进行的农村宅基地、承包地确权、登记和流转,就是这方面的努力;另一方面,则要着力研究如何在新的社会治理结构下,通过制度建构来弱化乃至消除“国家政权内卷化”的趋势。