传统农业社会内在生成动力机制是农业劳动力的集聚与扩散,它们的互相推进与制约,共同生成了村落与城市的中心外围结构。村落与城市的作为集聚体,具体相似的功能,村落具有长老教化统治、防御入侵以及交换交流的功能,传统农业社会城镇的功能只是村落的放大版本。传统中国社会的剩余劳动往往被剥离出再生产系统,土地集聚与农民失地互相作用所表现的“正反馈机制”成为王朝兴盛瓦解的内在规律。只有到了新的生产方式资本主导世界的时候,积累土地的逻辑才慢慢被积累资本所替代,这种循环才被打破。

1、村落、卫城-农田的中心与外围结构

农业社会的人们,“按照传统的方式,单纯用体力进行劳动,人们对世界认识是以季节、土壤性质和水量这些因素的依赖为条件。生活节奏是由这些偶然事件所形成的”,[1]这个社会的人们,对于自然资源的依赖很大。其中,在这个农业文明的社会,最重要的生产资料是土地,土地是分散分布的,不同的土地所处的区位和资源禀赋,对于生产影响是不一样的,假设土地资源分布均衡的,我们要提出的问题是,为什么即使是土地资源分布是均衡的,人们也要集聚形成村落。导致人口在空间上简单集聚,有以下三个好处:第一,形成村落这一集聚体,有利于节约土地的资源,共享村落的公共设施,即村落的集聚相对于分散居住可以利用外部性;第二,有利于村落成员之间的日常交流,知识和经验技术的传播,产品互换,即村落的集聚有利于知识、技术创造和外溢,有利于促进分工从而促进了交换;第三,有利于保卫村落成员的安全与劳动成果,村民集聚在村落,可以构筑防御工事,共同对付来犯之敌人。人口集聚在村落里,要比分散在周围的土地上更为经济。这种现象在非洲动物世界也得到类似的验证,非洲大草原的动物,很多都是集群出现的,而生活在地理差异比较大的动物,独居的可能性就比较大。

人类文明能够演化的重要条件是能够保持人口再生产和物质、文化再生产。怎样才能保持再生产甚至是扩大再生产?其基本逻辑是,一个村落的每一个成员都要尽力追求最大限度地生产出剩余劳动,并且最大限度地将剩余劳动转化成为再生产的资料,随着生产力的发展,还要通过兼并与联合等形式以最快的速度将剩余劳动转化成为再生产资料。在这种逻辑的支配下,如果没有遇到外界的阻力,随着生产力的发展,村落人口不断扩大,村落可支配土地和劳动工具也呈扩张状态,保卫村落成员安全和剩余劳动成果的能力也逐渐扩大,村落集聚能力不断增强,但是,随着人口的增加,村落所支配的土地可能并不能养活这么多的人口,于是,村落的扩散力就可能发挥作用,新的村落围绕着老村落一个一个生成。集聚力产生自我抑制作用,用货币表现是地租上升,而地租上升具有抑制需求和挤出效应。人口需要外移,这种外移程度是与交通运输条件存在密切关联。老村落逐渐变成了中心,形成了一个村落中心外围层级的分布格局,这也是城形成的自然和理想状态,然而这只是其中一种模式,还有可能旧有村落因为各种自然和其他部落的挑战衰落下去,建立新的聚落中心。

村庄在哪里集聚,也就是村庄生成路径问题,与选址的原则密切相关。村庄主要的生成路径有以下几条:优质资源、水源、特别能力、教会、计划等。这主要是因为在农业文明时代,一方面土地资源分布并不是均质的,比如有利的水源、矿藏等资料并不均匀;另一方面,人们在生产过程中逐渐从自然分工为主导变成了以社会分工为主导,村落集聚状态可能会加速进行。就村落选址而言,由于水源是农业生产和日常生活必需品,所以,一般情况下,村落选址选择靠近河流、湖泊之地。例如,中华文明又被成为大河文明,大河的分布并不均匀,人们往往集聚在大河两边进行垦殖,大河给人们带来了肥沃的自然力,但是,也给人们带来水灾,为了对付灾难,就需要协作起来,传统社会协作方式有两种:一是家庭伦理关系进行协作,二是上下命令体系进行协作,这种大规模的社会性协作加速了村落集聚。大禹治水就不仅仅是一个村落甚至一个部落的事情,而是需要许多部落的联合。随着剩余劳动的增多,抢占别人的剩余劳动就有利可图,部族征伐,村落集聚速度更快,甚至形成更高级别的卫城、城邑。其基本逻辑是:较大村落慢慢吞并较小的村落,或者让较小的村落臣服于他们,某一较大村落就变成了城,这个城就有可能不再进行生产,而是专门索取其他村落的剩余劳动,并建筑城墙将这些剩余劳动保卫起来,这个城于是具有两方面最主要的职能:一是统治功能,一是防卫职能,当然城镇的出现,也适应了人类剩余产品交换的发展要求,为交换提供市场平台。大量村落在其周边分散分布,成为卫城的卫星分布。城逐渐分出了层级,城的分布就有了等差格局。

由此可见,农业文明集聚力与扩散力主要体现于利用土地方面,一些人通过掠夺、兼并和其他方式掌握了土地生产资料,就可能将劳动力集聚在土地上进行生产,或者将它们作为依附的者集聚在土地所有者的周围,形成庄园。这样,大量的庄园围绕着农田,城市被农村包围,也就是马克思所说的农村支配着城市。农业时代城市形成有着各自各样的路径,这里主要从自发的集聚力到人为的集聚力这样一种典型形态,解释了农业文明的卫城村落农田模式分布。

从空间经济集聚力与扩散力所作出的假设与推理,部分地得到了历史经验的验证。就欧洲史前而言,“大部分时期以及大部分地区,多数居民都住在独立的农庄或一些核心家庭或大家庭为重新的小村落里”。这些史前欧洲人的“农庄和村落的居所内通常修有适于种植食物的菜园,居所外开垦有田地,更远处的则是牧场。一些市镇和山堡内也有田地,然而,在一些核心聚落,房屋多被边墙围拢,所有的田地都置于聚落外”[2]。屠能环的理论,从更加微观层次来说,更加符合欧洲中世纪的庄园。这些典型的庄园就是一个封闭的体系,而且这个体系就像是一张复杂的蛛网。[3]“典型的中世纪的(有规划的)村庄形式是一种辐射式的村落(在易北河-萨勒河地区),庄园环状地坐落在一个空阔的地方,位于路边的村庄(沿着大道),以广场为中心的村庄(位于道路的岔口,有水塘或者是一个广场),或者-特别是在德国东部的殖民地区-位于森林旁边的农庄,耕地从农庄一直延伸到腹地。环状的村庄(如同一个环形)有园圃、耕地、没有开垦的耕地、草地、开垦了的树林和原始森林”[4]。当然,屠能环是在均质平原上的典型分布,很多村落的分布还跟地理环境密切相关,比如,会沿着河道分布。

村落选址原则主要有两条:其一水是人类生活的必需品,村落往往选择在取水方便之处,其二考虑到防御,如容易挖沟筑渠和建筑防御工事的地方。[5]这是因为农业以土地为根基,在一定条件下,有利于人类生产的土地是有限的,而且其矿场和位置又是异质性的,所以,村落在选址的时候,要遵循这些基本原则,以便达到最大限度地生产,同时最安全地保持种族以及成员发展。随着人口的发展,以及分工与交换扩大,这些村落就有可能发展为城镇或城邑。城镇在公元前第一个千年晚期开始出现于欧洲的大部分地区,一些城镇的规模在先前聚落的基础上不断发展扩大,但大多另择宝地重新修建。城邑多是部落行政和政治中心,同时也扮演着重要的经济和宗教角色,在规模上往往要比先前的聚落大许多。[6]

历史上早期文明发源地,往往是靠近大江大河,例如中华文明的发源地是黄河、长江,巴比伦依靠幼发拉底河和底格里斯河,埃及的文明发源于尼罗河,等等。随着村落、部落的兼并,奴隶制王国纷纷建立,随后还发展成为专制型的大帝国,西方的中世纪漫长的岁月中,等级森严,农村支配着城市,中国专制政体长达两三千年,直到最后一个专制王朝清帝国覆灭,才揭开了专制政体瓦解的序幕,长达数千年的历史中,城市虽然统治着乡村,但是,城市就像寄生虫一样,寄生在广大农村的肉体上,城市不过是村落的放大版。

当然,城市的出现具有重要历史意义,“正如法国神学家雅克·埃吕尔(Jacques Ellul)曾经注意到的,城市也代表着人类不再依赖自然界的恩赐,而是另起炉灶,试图建构一个新的、可操控的秩序” ,“该隐创造了一个世界,他用自己的这座城市来代替上帝的伊甸园”[7]。就古希腊的典型城邦而言,是“一个众多小城邦组成的群岛之邦,这些小国以城市中心和周边的福地为核心”[8]。然而,就欧洲中世纪而言,“首先是一个乡村的世界。5-6世纪,这个世界走向了衰败……罗马帝国时代的道路年久失修,最终彻底毁坏,无法连接各个城市。在罗马帝国的边境地带,城市生活完全消失了,罗马世界中那些历史悠久的中心城市也倒退为人口稀少的小镇”[9]。中世纪农业复兴造成了“城市再度萎缩,农村成了中心。据估计,在中世纪早期,有超过90%的人口生活在农村,城市也是农业居民的城市”[10]。

根据亨利·皮朗的描述,当代很多大城市其实来自于中世纪,这些中世纪的城市,充当了商人集聚地的两个功能:防御及交易。9世纪的时候,由于穆斯林控制了地中海区域,东西贸易受到了阻碍,城市再次退化。10世纪的十字军东征,欧洲逐渐恢复了对海洋的控制权,最开始,流动商贩满足城堡的异质性需求,随后在城堡周围定居下来,城堡由于财政压力,将部分土地卖给了商人,这样,以城堡为中心形成了一些商业城镇,十二世纪,商人逐渐取得了部分自治权。[11]从城市的发展史而言,在农业文明时代,城市服从于乡村,在商业文明出现后,特别是资本而非土地成为世界的主宰之时,城市对于乡村支配非常明显,按照马克思的话说资本使得乡村屈服于城市。

那么,在农业社会的城市形成的这种结构形态,会产生什么样的功能?

2、传统社会的与城市的功能:统治、防卫与交换

村落具有长老教化统治、防御入侵以及交换交流的功能,传统农业社会城镇的功能只是村落的放大版本。

第一,城市的存在主要进行统治。中国传统的城市往往受到礼制的限制,周王朝的礼制成为历代建城的重要标准。马润潮先生认为,政治,而不是商业,决定着中国城市的命运[12],长安、开封、南京和北京等城市的时运涨落取决于统治王朝对其位置的喜好,防御的需要或者食物供给的便利程度等因为在很大程度上决定了哪个或者哪些城市成为首都。[13]城市往往是政治中心和神权中心,有些城市还承担市场交易以及文化交往的功能,城市生活严格由官方控制,通过修建道路和运河,将帝国首都与其他城市联系起来,共同构成了一个经济的网络。帝国的首都不仅仅是世俗权力的中心,还是神圣的中央之地。大运河的修建,提升了北京的重要性,使得北京逐渐从一个地区性大城市,到了金元时代逐渐变成帝国的政治中心。可见,交通运输的改进,对于中国传统城市命运起到关键性作用,这个网络不仅仅是地理上的网状分布,还具有政治功能层级性,秦始皇建立城市的层级结构:郡县制,通过郡县制的层级结构,帝国的政令能够一层一层地从帝国中心传往帝国每一个神经末梢。就古典希腊城邦而言,互相竞争很激烈,正如柏拉图所言,“无需使者正式宣战,每一个城市都同另外的城市处在一种自然的战争状态,而且永无休止”[14]。到了中世纪,“城市的公共生活以主教堂(宗教权力的象征)和市政厅(城市政治权力的象征)为中心”[15]。

第二,农业社会的城市注重防御。农业支配的社会,社会主要依靠土地所生产的剩余产品供养,因此,城市选址往往需要考虑剩余产品储存的安全性问题,同样,由于没有发明能够大规模用间接劳动替代直接劳动的机器,奴隶、农奴或农民就非常重要,他们是再生产的必要条件,必须保护他们的安全。当然,奴隶主和地主以及帝国的官员、贵族也需要依靠坚固的城堡保护自己的财产和安全。例如,马润潮考证,保卫王室成员的所需要的军队,经常占据城市人口的很大比例;公元1000年的宋朝都城开封大约有1/5的人口与军事力量或其他防卫机构有关。[16]在欧洲中世纪,城堡“不仅是城堡主的安全庇护所,有时也是其臣民的安全庇护所;而且还是附近整个地区的行政首府和附属地组织的中心”[17]。城市的防御职能具有两方面的意义,一方面城市是文明得以创造传播的重要空间集聚载体,另一方面,城市的出现,表征着社会斗争日趋激烈,武力征服的霸道横行天下,正如马克思所言:“在新的设防城市的周围屹立着的高峻墙壁并非无故,它们的壕沟深陷为氏族制度的墓穴,而它们的城楼已经耸入文明时代了。”

第三,传统城市还具有交换功能。有些城市因占据有利的交易区位而发达起来,贸易盛衰事关城市集聚体的兴衰。广州是公元100年逐渐繁荣的城市,公元8世纪,这里已是相当实力的穆斯林贸易集团的基地,公元971年,宋朝在广州设立了海关衙门,并且到了下一个世纪,这个港口城市独享了外贸垄断权,公元1200年,广州的人口已经超过20万,可列为世界的第4或者第5大城市。[18]从现存的《清明上河图》上可以看到,通往帝国首都的道路密密麻麻,商铺林立。欧洲中世纪虽然城市逐渐衰落,但是,9世纪左右,商人开始促使城市慢慢兴盛起来,“开办市场需要领主给予的特许权,在国王的特许权中,市场权、关税权和铸币权是一体的。并不是所有的市场在后来都能发展成为具有法律意义的城市;反而言之,所有重要的城市都享有市场权,特别是那些跨地域的市场更能吸引外来商人和居民。特里尔的大主教亨利在985年获得大主教堂豁免权之前,就已经把所开办的市场发展成为中世纪城市的核心”[19]。欧洲中世纪末期很多商业性城市,逐渐成为近代文明的集聚地,从那里生发出来的资本主义模式,逐渐在尼德兰以及曼彻斯特等地成长为参天大树。一种制度、模式在哪里生发出来有时候并不重要,最重要的是这种制度、模式能够在某些地方最大限度地发挥优势,成长壮大起来。

3、中国传统农业社会的周期性危机与王朝更替

接下来分析中国传统农业社会周期性地爆发危机的内在机理。

剩余劳动的积累方式往往构成了一个社会的内在动力,如果一个社会总是将剩余劳动从其生产系统中剥离出来,进行简单再生产,就构成了停滞型经济系统,如果一个社会将剩余劳动不断投入到再生产过程中,形成扩大再生产的模式,就会生成一个“扩张发展型经济系统”。“等级制社会结构对剩余劳动的占有和消费的周期性波动, 造成了传统社会的特征——王朝更替周期律。”[20]当剩余劳动生产逐渐达到顶峰时,传统社会的权力与享受这些剩余劳动的官员也逐渐膨胀起来。当遇到天灾人祸时,统治集团的消费和享受具有刚性,很难进行削减,他们就会对民间进行敲骨吸髓式盘剥,生产体系遭到了破坏,农民从生产系统中剥离出来,走投无路的失地或失去生存资料的农民走投无路,被迫揭竿而起,于是整个再生产系统逐渐萎缩。新的统治者往往采取轻徭薄赋的政策,恢复社会再生产系统,让剩余劳动的积累持续下去。

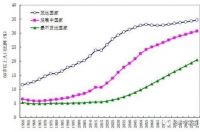

土地集聚与农民失地互相作用所表现的“正反馈机制”成为王朝瓦解的内在规律。在农业生产占主导的社会,土地是最重要的生产资料,统治者也正是掌握这种关键资源,从而支配了劳动者生产和世俗活动。在生产力既定的情况下,当未开垦数量相对较多,土地开发呈现粗放式经营模式,当可开垦数量不断,土地可能就会采取集约型发展模式。一个新王朝在初期一般比较注意轻徭薄赋,土地分配相对分散,在经过一段时间,王朝的官员越来越多,分割剩余产品的人也越来越多,就势必会增加租税,这种租税的增加并不是平均的,一些贵族往往免予租税或者能够逃避租税,这些新增租税都分摊在小农头上,再加上天灾人祸,一些自耕农就会破产,土地被地主兼并,剩下自耕农租税越来越重,破产速度加速,这样一轮一轮的循环,最终导致土地大量被兼并,民不聊生,自耕农的分散存在,是整个封建王朝存在的经济基础,这一基础被破坏,社会就陷入了经济危机和政治危机,新一轮的土地重新分配的王朝更替的时代就到来了,特别当这种正反馈机制达到了极限,再加上遇到一些自然灾害,负反馈就要发生了,土地集聚抑制力分散力就要起到主导作用,大量活不下去的农民揭竿而起。

西汉王朝曾因土地兼并过度而亡国。西汉大儒董仲舒对于土地兼并现象提出了尖锐的批判,他认为,土地买卖导致了土地兼并集中的现象,“(秦)用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得买卖,富者连阡陌,贫者亡立锥之地”,这种土地兼并导致的结果是“民愁亡聊,亡逃山林,转为盗贼”,民转而为盗贼,是对专制秩序的一个严重威胁,因此,他的主张是,“古井田法虽难卒行,宜少近古,限民名田,以澹不足,塞并兼之路”[21]。虽然汉帝国认识到这个问题的严重性,也无法克服地主兼并土地的内在冲动。这是因为,皇室、外戚、官僚和地主肆无忌惮地掠夺、占有土地,大量的农民沦为奴婢,丧失了土地生产资料,又加上名目繁多的赋税徭役和连续不断的水旱瘟疫,导致民不能自存、死不能自葬,与之相反的是,权贵们却挥金如土,骄奢淫逸,而且还勾心斗角、争权夺利。[22]活不下去的农民揭竿而起,王莽集团认识到了土地兼并对帝国的危害,采取王田制和禁止土地买卖、限制私人土地数量、超过一定数量土地分给九族乡里、对无地农民授田等新政。[23]新政得到了不少贵族拥护,劝王莽当皇帝者无数,但他们各怀鬼胎,想让别人的土地分给九族乡里,自己的土地不但不分,还要趁机捞取利益,当改制危及自身利益的时候,反对声音越来越大,这样,王莽新朝既没能解决土地集聚问题,又遭到了官僚贵族的反对,最终败于农民起义起家的豪强贵族刘秀。东汉初期,农民起义冲击导致大量的土地荒芜,农民又回到了土地上来,土地兼并现象得到了缓解。王朝更替的内在规律,与土地所有权的集聚与分散存在密切关系,当分散的土地所有权被兼并越来越集中时,大量的自耕农沦为奴婢或佃农,或者逃亡山林做强盗,冲击了土地集聚格局,使得土地所有权进一步分散。没有新的生产方式可以替代旧有的路径,新王朝只不过是前朝的延续,不过仍然是土地集散所主导的实体而已。

中国王朝周期性危机出路。中国社会农业生产集聚与扩散的模式,决定了中国社会的级差社会格局:从经济上来说,统治者和地主们掌握着土地这个关键资源,进而掌握了土地上的矿藏、盐铁、货币等衍生性关键资源。统治阶层内部也因为掌握不同重要程度和多寡的关键资源从而形成一个级差的金字塔式经济权力分布格局。

从政治上来看,有两种关键本位:一种是以血缘关系和拟血缘关系构筑的庞大关系网络,具有鲜明的伦理性,家长、长老以及师傅处于支配性地位;一种是以服从命令体系为核心的官本位网络,这个网络具有森严的级差性。自秦始皇以来,为了加强中央集权,统治者往往采取打击关系本位的措施,强化官本位地位。但是,专制王朝出现的各种残酷的政治斗争和农民战争也迫使统治者必须利用这种伦理性关系,礼制就是在这种背景下被各个王朝作为典宪性质的制度。

从文化上来说,维系集权式的政治与不断集中的土地资料的积累,需要从意识形态上对社会进行控制,以论证其经济统治和政治统治的合理性与合法性。八股取士制度正式将天下读书人纳入了其控制范围,读书人又往往作为君子楷模,成为控制乡党舆论以及普及文化教育的工具。

经济权力、政治权力以及文化权力,共同形成了一个互相反馈的机制,更大的经济权力需要更大政治权力予以保障,更大政治权力需要更强的经济权力作为支撑,同样,更大更强的经济权力、政治权力需要文化权力予以合理化与合法化,更多的文化权力也同样需要更大更强的政治经济权力作为根基。这样的权力循环,共同形成了中国几千年的封建专制超强力量。维系这些权力,需要巨大的投入,剩余劳动大量投入到维系官僚等级制度的生产,而不是投入到生产领域,就不能扩大再生产,因此,中国传统社会基本格局几千年来一直是天不变道亦不变,进步极少。土地资源有限性决定了帝国扩张的有限性,土地资源的位置和矿产的分散性,决定了土地积累需要付出很大成本。西方的资本从小到大的成长,正好打破了这种约束条件。因为货币符号相对于土地来说,可以视为“无限的”,又具有打破时空限制的特性,从而可以进行“无限”积累。这种资本积累的无止境特征,迫使资本家最大限度获得的剩余劳动,投入到扩大再生产的领域,整个经济呈现出了扩张的局面,从而瓦解了整个封建制度的根基。从历史上来看,从积累土地财富逐渐转向了积累资本财富,而资本作为一种主导性的生产方式和积累模式,是以工业积累为最重要的特征的。

英国圈地运动之所以能够打破传统农业社会的土地积累的逻辑,一个重要因素是由于新工业形式的出现,大量的剩余劳动力转化成为产业工人,还有一部分人移民海外,即使如此,圈地运动仍然给英国带来了阵痛,马克思在资本论中大量引证了当时官方报告和法令,可以看到当时的失地农民在法令强制性被迫进行劳动的惨象。就中国来说,只有到了新的生产方式资本主导世界的时候,积累土地的逻辑才慢慢被积累资本所替代,这种循环才被打破。

这种因为土地集聚与分散所主导反馈机制,在中国历史上形成了一个难以打破的周期律,代表先进的力量,很有可能打破这种循环的资本,虽在明末就有萌芽,但却受到专制统治和经济超强掠夺,总是难以成长。中国超强的专制统治,被西方列强的坚船利炮之后,才逐渐进入近代历史,虽然比较残酷,但中华民族毕竟走过了那段黑色的岁月。

注:注释略