随着中国的崛起,当前面临的周边环境压力日益增大,东海问题和南海问题日益受到国内外关注。针对中国与美国、日本、韩国、越南和印度5个国家的外交关系,评估了周边外交环境和风险。首先,分析了2007—2016年中国与这5个国家的外交关系变化;然后,为了判断短期内是否有冲突风险,比较分析了最近1年中国与这5个国家的Negative events曲线;最后,为了探究不同双边关系背后的深层影响因素,对中日、中韩、中越和中印的双边关系进行了回归分析,发现中日关系矛盾关键在于中日间经济权力转移。因此,周边环境中,短期内危机升级可能性较小,但中长期的中日关系可能存在安全困境升级的风险。

近年来,随着中国经济长期高速发展,中国崛起成为全球关注的重大议题。与此同时,美国经历了反恐战争和全球金融危机,遏制中国强劲的崛起势头成为美国决策圈的战略重心之一。因此,美国选择了亚太再平衡战略。2009年7月,在泰国访问的美国国务卿希拉里表示美国要重返亚洲。2010年1月,希拉里在夏威夷正式表达了重返亚太的外交转向。美国亚太再平衡战略使中国周边安全压力相应上升。在中国当前面临的东海和南海问题中,美国军事介入的征兆愈加明显。例如,南海问题中,美国海军双航母编队于2016年6月在菲律宾海域展示武力。2016年7月,海牙国际仲裁法庭对南海仲裁案的裁决不利于中方。同时美国的盟友也加强军备,韩国于2016年7月宣布将在驻韩美军基地部署萨德防御系统。因此,需对中国周边外交环境和危机风险加以评估。

对于当前中国面临的国际形势与周边问题,文献依据权力转移理论加以分析,并认为中美之间权力转移加大了两国之间爆发战争的风险;认为美国已处于衰弱期,需要战略收缩,避免在外承担过多责任;从维持盟友角度解读美国对东南亚国家的态度,并认为南海问题攸关中美两国的权力消长,如果美国降低在南海的军事存在,则菲律宾和越南等国可能倒向中国,使美国的全球霸主地位受到削弱。以中国国家领导人出访次数为指标判断中国是否是挑战当前世界秩序的国家。从中国国内民族主义情绪角度出发,认为中国追求海权的民族主义情绪对中国在南海问题的立场和中美关系的争端有推波助澜的作用。以上诸多研究对中国,美国和周边各国进行了详尽分析,然而这些判断多为定性分析,难以判断在中国周边环境中,何处风险更大,何处风险更小。为了定量评估中国周边环境与风险,本文展开了以下研究。

一、外交关系的变化

为了评估中国周边外交环境,需固定量化指标以便比较与衡量,本文选择清华大学国际关系研究院对外关系预测组数据来分析中国与美国、日本、韩国、越南和印度5个国家的外交关系。因缺乏中国与菲律宾的外交关系相应资料,故本文未加分析。为能反映美国实施重返亚太战略以来的外交关系变化,本文分析了近10年(2007—2016年)中国与诸国的外交关系变化。

对外关系预测组数据原理是:将中外关系发生的每月外交事件转化成双边关系的数值,由于不同类型的外交事件对于双边关系的影响程度不同,如首脑访问对外交关系的影响显然重于外长访问,因此该数据对不同类型事件赋予了事件分值。在汇总当月事件分值后,根据影响力公式,得出当月双边关系分值。该影响力计算公式如下:

其中,I为该事件在两国关系位于P0时的影响力分值;N为两国关系分值变化范围绝对值,两国关系分值的变化范围为[-N,N],本文为[-9,9];P0为事件发生时两国关系的初始值,如需考虑2017年5月某事件的外交影响,则初始值为2017年4月时两国关系分值;I0为该事件在事件分值表中分值。

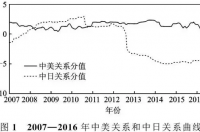

2007—2016年中美关系和中日关系曲线如图1所示。由图可见,自从美国采取重返亚太战略,中美关系分值长期保持在[0,2]区间;但最近1年中美关系曲线持续下降,表明这一年中美关系急剧恶化。与中美关系不同,中日关系在2012年明显恶化,双边关系分值最低降到-4以下;而最近1年中日关系趋于平稳,显然,钓鱼岛争端使中日关系难以缓和,但两国实行危机管控,避免危机升级。

2007-2016年中越、中韩和中印关系如图2所示。这3对双边关系变化幅度均在(4,7)区间,故一并比较。从变化趋势看,中越关系呈现出与其他双边关系不同的走向,呈下降态势,这与越南在南海问题上与中国的争端有关;在美国重返亚太以来,韩国作为美国盟友,并未立刻表现出对华关系恶化的态势;印度作为不结盟国家,其对华关系也大体呈现稳中有升的走向。

综合图1和图2,可以发现以下疑惑:1)同为美国盟友,日本和韩国在对华关系上呈现不同特征,如何理解这一现象?2)中国面临的周边安全威胁中,需根据变化曲线冷静判断,何处危机风险较高。为解决以上问题,下面将进一步展开分析。

二、Negative events

为了判断中国与各国的冲突风险,本章主要分析各对双边关系中的Negative events。图1与图2中,双边关系曲线是综合考虑两国之间发生的正面事件与Negative events而得出的分值。下文将主要考虑Negative events的发生频率和严重性,从而分析冲突风险。可以认为,当某对双边关系在固定时期内频繁发生Negative events,而且其中多为性质较严重事件时,则存在一定的危机升级风险。

2.1中美

由于本文旨在评估东海和南海危机状况,因此在分析完双边关系变化后,需对中外关系的Negative events加以分析。双边关系中Negative events可帮助更灵敏地判断并分析危机与冲突。例如,ThomasChade-faux试图根据新闻报道建立每周风险指数,认为新闻报道可以有效传递信息,且在冲突即将到来时有关冲突的新闻报道会急剧上升。该思路也可同样运用于本文,在危机或冲突时,之前数月的Negative events明显增加。

1950—2017年中美Negative events曲线如图3所示,具体数值是每月发生的Negative events之和。由图3明显可见,在1950—1956年朝鲜战争前后、1989年冷战结束前后和1999年中国驻南斯拉夫使馆被炸事件前后,Negative events分值均处于极值点,中美关系也恶化到极点。其中,朝鲜战争时期是战争状态,1989年和1999年处于冲突边缘。因此,从曲线看,2010年以来,尽管中国承受来自美国的重返亚太战略的压力较大,但目前中美关系尚未达到冲突边缘。

2.2中日

图4给出了1950—2017年中日每月发生的Negative events曲线。由图4可见,最近数年中日关系Negative events是1950年以来最恶劣时期,2010年中日撞船事件和2012年钓鱼岛争端均使中日关系接近冲突边缘。从Negative events分值看,2012年钓鱼岛争端的Negative events分值一度达到-15左右,远远超过中美朝鲜战争时的Negative events分值(-10)。因此,可以认为,如果中日两国在钓鱼岛问题上处理不善,存在冲突升级风险。

2.3中越

根据1950—2017年中越Negative events曲线(图5),可以发现,2010年以来中越关系Negative events发生得比较频繁,但不算太严重,月度Negative events分值未超过-3。而在20世纪70年代末中越战争时期,中越Negative events月度分值严重时达到-30。显然,当前中越关系无明显的冲突与战争预兆。

2.4中韩

图6展示了1950—2017年中韩Negative events曲线,可以看出,在1950—1954年朝鲜战争前后,中韩之间出现大量Negative events,此后两国间Negative events较少。而2016年以来,随着韩国部署萨德导弹防御系统,中韩之间出现较多Negative events,使得Negative events情况近些年来较为严重。但根据曲线,当前中韩围绕萨德系统出现的纷争远远未达到朝鲜战争时期的烈度。

2.5中印

1950—2017年中印关系Negative events如图7所示,可见,在中印边界冲突期间,严重的Negative events密集爆发,但此后两国间Negative events较少发生。自2016年以来,虽然Negative events偶有发生,但并无明显的冲突风险。

三、最近1年Negative events分析

上文根据负面关系曲线得出直观判断,下面将根据数据特征进行详细分析。本文旨在分析冲突风险,下文将对最近1年的双边关系Negative events曲线与历史上发生冲突时的Negative events曲线进行对照。

3.1历史上战争前1年Negative events变化趋势

在以上分析的各对双边关系中,中国与之发生战争的情况有:1950年10月中国志愿军赴朝参战,1962年10月中印战争爆发,1979年2月中国对越南进行自卫反击战。因此本文将分析这3次战争前1年的中国与该国发生的Negative events变化曲线。由于本数据库起始时间是1950年1月,因此对于朝鲜战争之前的中美和中韩关系,只能选择1950年1月—1950年12月的事件数据。

图8给出了1950年1月—1950年12月中美和中韩Negative events曲线,为便于观察变化趋势,本文在图中绘出了蓝色线性拟合的趋势线。由图可见,朝鲜战争爆发前Negative events频繁发生。在此期间,中美Negative events曲线的线性回归拟合线的斜率约-0.637,中韩Negative events曲线的线性回归拟合线的斜率约-0.492,显然中美之间发生的Negative events比中韩之间的更严重,这也与朝鲜战争主要冲突方为中美双方的实际情况相符。由于战争于1950年10月爆发,根据数据,在战前1个月(即1950年9月),中美Negative events分值为-6.9。因此,可以认为,若某对双边关系在某个月低于-6,则战争风险较高。需要提醒的是,由于当时韩国是美国盟友,中国在参加朝鲜战争前主要施加的信号是针对美国,因此战前1个月(1950年9月)中韩Negative events的分值并未明显下降,到战争正式爆发时才开始急剧下降。

图9绘出了1961年11月—1962年10月中印Negative events曲线和1978年3月—1979年2月中越Negative events曲线。其中,中越Negative events曲线的线性回归拟合线的斜率约-1.471,而中印Negative events曲线的线性回归拟合线的斜率约-0.529。显然,中越Negative events下降更明显,而中印关系下降较慢,可能因为中印边界冲突前预兆较少。在战前1个月,1962年9月的中印Negative events分值为-0.4,但此前于1962年7月中印Negative events分值达-5.9;1979年1月的中越Negative events分值为-8.4。与图8相比,图9的战前下降分值比较接近,因此可以初步断定,当某个月Negative events分值下降至-6左右时,未来数月发生冲突或战争的可能性较大。

3.2当前中国与各国Negative events曲线

为了分析中国与各国外交关系的风险,下面将绘制中国与美国、日本、韩国、越南和印度近1年内Negative events曲线。由于撰文时数据库最新数据时间为2017年3月,因此本文绘制了2016年4月—2017年3月的双边关系Negative events曲线。

图10显示了最近12个月(2016年4月—2017年3月)中美和中日Negative events曲线,并对曲线进行了线性拟合。由图可见,中美Negative events曲线的线性回归拟合线斜率约0.017,呈改善走势,中日Negative events曲线的线性回归拟合线斜率约-0.015,虽然为下降走势,但下降幅度较小。因此,可以判断,尽管近期中美关系与中日关系中Negative events较多,但从变化趋势看,短期内无迅速恶化的风险。从具体分值看,中美在2016年7月的Negative events分值达-4,显然南海仲裁案对双边关系有明显影响。中日Negative events则多在-2.5范围内,可见,尽管中日围绕钓鱼岛发生争执,但两国在进行风险管控,避免形势恶化。

图11绘出了2016年4月—2017年3月中越、中韩和中印Negative events曲线。根据拟合的线性公式,近1年来中韩Negative events分值下降速度最快,斜率达-0.121;中印曲线次之,斜率为-0.049;中越曲线的下降速度最慢,斜率仅为-0.012。该结果比较出乎意料,因为中越在南海问题上存在争议,人们可能会下意识认为中越之间存在较多Negative events,但从两国的外交事件看,近1年来中越双方均避免出现严重的Negative events,可见中国与越南的冲突风险不算高。中韩之间围绕萨德系统出现了较多Negative events,导致双边关系明显恶化,但每月发生的Negative events性质不算严重。中印近几个月围绕印度核问题、达赖问题和阿鲁纳恰尔邦问题出现一些纷争,导致中印Negative events曲线呈下降走势。

上文分析了近期内与各国危机升级的风险。从具体分值看,中美与中日之间Negative events较严重,但从趋势看,中美与中日的Negative events逐渐减少。因此,可以判断,在最近3个月内,中国与周边各国出现冲突的可能性较小,但从中期看,即未来1年左右,由于上文图3和图4中显示中美Negative events和中日Negative events在近几年内比较集中,因此,这两个国家与中国存在一定的危机升级风险。下文将集中分析影响各对中外关系变化的具体原因。

四、双边关系影响因素分析

根据前文分析,可以发现,在钓鱼岛问题上,Negative events的发生频率和严重程度超过南海问题,因此有必要对两者进行深入的比较分析。南海问题虽然涉及领土争端,但主要受到美国重返亚太战略的影响,各国是否采取强硬立场取决于美国的背后支持。换言之,如果美国的支持力度减弱,则南海诸国可能未必有决心使危机升级。与南海争端不同,早在美国重返亚太之前,中日关系就已明显恶化,美国重返亚太战略只是加强了日本与中国对抗的决心和程度,而不改变中日关系变化方向。即使没有美国的支持,日本与中国的对抗仍将持续。因此,下面将分别分析中日关系与中越关系的影响因素。

4.1中日关系

观察中日关系曲线,可以发现一个特殊现象,即中日关系近30年来的转折点就出现在小泉任期内。小泉是21世纪以来日本历届首相中任期较长的首相,在他的任期内,中日矛盾包括靖国神社、钓鱼岛、东海石油、台湾和教科书等问题。这些问题也是持续至今影响中日关系的主要问题。而且当前日本首相安倍与中国在钓鱼岛问题上也存在对抗,其任期也较长,显然日本内政对其外交有显著影响。

本文认为,可以从执政合法性角度进行解读。在小泉上台前,日本经历了经济泡沫破裂。而在二战后,日本作为战败国,获得民众支持的方法就是经济高速增长,当1990年后日本经济难以取得成就时,日本政府就面临执政合法性危机。日本经济危机后历任首相难以在经济领域取得成就,遭到百姓质疑而迅速下台。小泉则另辟蹊径,把日本民众的关注重心由经济领域转变至政治领域。随着中国经济高速增长,日本经济持续低迷,日本在东亚的经济地位相对下滑。小泉对华的强硬立场容易获得民众支持,其主要策略是在经济领域不排斥与中国合作,但在政治与安全领域尽量牵制中国崛起,同时力图迅速提升自己的政治大国地位,这就造成中日“政冷经热”现象。从这个角度看,当日本国内合法性危机未解决时,未来的日本领导人仍可能采取类似于小泉和安倍的这种借助对华强硬提升国内支持的政策。

根据以上分析,本文针对中日关系提出以下假设:1)当中日之间经济权力转移有利于中国,即中国经济水平距离日本经济水平的差距逐渐缩小时,中日关系容易恶化;2)日本是美国盟友,中日关系受中美关系影响。为了检验假设1),以GDP差距为自变量,判断中日在经济领域是否出现权力转移,数据来源是世界银行数据,指标为以当前美元衡量的GDP(GDPat market prices(current US))。由于GDP变化幅度较大,因此对两国GDP分别取对数,即中日GDP差距采用指标(ln(日本GDP)-ln(中国GDP))。为了检验假设2),采用的另一个自变量为中美关系分值。本节研究对象是中日关系,因此中日两国外交关系的年度变化为因变量。中美关系和中日关系的数据来源均为清华大学国际关系研究院对外关系预测组数据。由于中美关系和中日关系是月度数据,而GDP是年度数据,为了保证数据单位的一致性,使用最小二乘法(OLS)进行线性回归拟合时选择每年1月的中美关系和中日关系分值,使得实际数据与拟合直线的误差比与其他任何直线的误差均小。本文使用软件是STATA12。

表1为1990—2014年中日关系回归模型。其中,p为统计显著系数;R2为判定系数,是回归平方和除以总平方和的商。根据输出结果,可以发现:

1)中日GDP差距的系数为2.272,是正数,且p<0.01,表明中日两国GDP差距对双边关系有显著的正向影响。当日本GDP高于中国GDP时,双边关系可能较好,反之,则两国关系较差。

2)中美关系系数为0.212,但不显著,表明中美关系与中日关系可能存在同向变化,但中美关系对中日关系的影响可能不大。

3)从模型角度看,R2为0.626,调整后R2为0.592。若R2=1,则表明观测到的样本点均落在回归直线上,因变量的变动全部可由自变量解释。

因此,R2越接近于1,表明回归方程拟合效果越好。然而多元线性回归中,自变量数量越多,R2也越高,为消除自变量数目的影响,往往采用调整后R2。在表1中,R2和调整后的R2均较高,表明模型拟合效果较好。

根据表1,可以印证关于中日关系的2个假设。中日GDP差距的系数为正数,这与前文分析相同,即当日本经济远远高于中国时,日本对于中国较少不满;而当中日在经济领域出现权力转移时,日本难以接受中国经济超过日本的事实,因此政府可能会倾向于对华强硬。另外,中美关系分值对中日关系也有同向作用,但影响不显著,可以认为,尽管由于日美为同盟关系,美国的对华政策将影响日本对华立场,在美国重返亚太战略下,中日关系改善空间较小,但是日本对华政策主要受内政因素影响,受美国影响不明显。

4.2中越、中韩与中印外交关系

下文继续分析中国与越南、韩国和印度的外交关系。由于这3个国家与日本情况不同,不存在与中国的经济权力转移问题,因此下文将主要分析这3个国家与中国的贸易和中美关系对这3个国家与中国关系的影响。

对于这3个国家,本文首先分析自变量中国与各国的双边贸易数据,以此来判断中国与这3个国家的经济依赖程度,贸易数据中2000—2009年的数据来源是COW数据库,指标为进出口贸易总额。2010—2014年的数据来源是中国国家统计局数据,由于COW数据库中贸易额的单位为百万美元,而中国国家统计局的贸易额单位为万美元,为了统一计算,本文采用统计单位为百万美元,具体指标是ln(贸易额)。第2个自变量是中美关系,以判断中美关系变化对这些国家对华政策的影响。因变量是中国与各国的外交关系,数据来源均为清华大学国际关系研究院对外关系预测组数据。

1990—2014年中越、中韩与中印外交关系回归模型如表2所示。统计结果也验证了本文的设想。具体如下:1)各国与中国的经贸往来有助于双边关系。自变量中外贸易额的系数均为正数,且均显著。中韩关系中贸易额的系数为2.269,中印关系中贸易额的系数为1.132,中越关系中贸易额的系数为1.417。可见,双边贸易对中国改善与这3个国家的关系有正向作用。2)中美关系对各国对华关系的影响不同。其中,中美关系与中韩关系同向变化,系数为0.288,影响不显著,可能与韩国是美国盟友有关;中美关系与中印关系也为同向变化,系数为0.041,影响也不显著,其原因可能是印度的不结盟政策使中印关系不太受中美关系的影响;越南情况与韩、印不同,中美关系变化与中越关系变化呈反向变化,系数为-0.159,影响也不显著,其原因可能在于越南作为社会主义国家,在意识形态上与美国不一致,美国与越南的越战历史也使越南不会轻易追随美国。因此,可以判断,韩国、印度与越南3国对中国短期内发生危机升级的风险不大。

综上,中日发生危机的风险大于中韩、中印和中越。尽管日本与韩国均是美国的盟友,可以看到中美关系对这2个国家的对华政策均有影响,但是中日之间经济领域权力转移的矛盾是中韩之间不具备的,因此中日矛盾更为剧烈。

五、结束语

根据本文分析,在东海与南海问题上,在东海发生冲突的风险高于南海。中日关系中近几年的Negative events较严重,而且频繁发生;与中日关系相比,中韩、中越和中印关系近几年虽然发生一些Negative events,但冲突风险不大。在以上诸多矛盾中,中美关系起到主要影响作用。尽管美国也不希望局面失控,但是根据中美两国间近些年来爆发的Negative events,两国之间也存在一定程度的风险,美国可能在南海争端中卷入冲突。因此,有必要与美国、日本沟通危机管理事宜,避免安全困境的升级。大国在崛起过程中很容易遭到来自其他大国的敌意,需要明确崛起战略与目标,崛起如果能够对世界其他国家具有正面帮助,则可以“得道多助,失道寡助”,顺利崛起。