引言:

今年中国大类资产定价的核心宏观因子有两个,一是过去两年金融严监管积蓄的紧缩势能,已经在流动性层面引爆;二是中美贸易摩擦对中国经济基本面的长周期冲击,引发的是宏观损益预期的系统性重定价。前者的集中反应是股权质押引发的股债双杀,后者则主要体现到心理面以及即将到来的“黑色年报行情”。

种种迹象表明,总量型去杠杆已经结束。这里需要说明的是,监管层的本义从来都是结构性而不是总量型去杠杆,但触发的结果往往是先去掉信用最外围,也就是民企等流动性最脆弱的那一层;而平台国企等内含政府信用的杠杆反而会有逆向集聚效应,这源于中国特有的所有制“歧视”和货币割据结构。

史无前例的中国式去杠杆,正在以一场中型流动性危机,宣告监管大推进运动的终结。确切的说目前我们处于后去杠杆时期,采取的措施是宏观修复型和反思型的结构性加杠杆。各种支持民营企业的政策纷纷出台。无论是央行的三支箭,银监的一二五,还是民企座谈会的六大条,以及金融机构的各种“纾困基金”,这些都显示,中国的宏观金融风险管理系统有着极强的自我纠错能力。当然,也正是这种监管运动的左右轮回,是系统性不稳定的另一种来源。

事实已经证明,拿单一指标管理复杂的宏观系统,极可能会引发全局混沌。杠杆率在国际上只是一个参考指标,衡量的是债务存量和产出流量直接的比例关系,反映不出内在结构和即期风险。在事关国家前途和命运的宏观风险治理方面,我们不应该完全陷入西方主流金融的话语体系,而是针对自身的体制问题从长期性、高质量发展的角度,审视一个后发展中大国的金融发展和风险治理问题。希冀下一程,是金融现代化的一程,是全面统筹、科学谋划,“技术官员”占主导进行顶层设计的一程。

杠杆演进历程

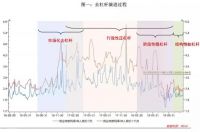

市场化去杠杆——行政化压杠杆——被动型稳杠杆——结构性加杠杆

只有理解金融去杠杆的演进阶段,以及监管层的心路历程,才能更好的看透未来的政策走向。粗略来说,迄今为止可以分为四个主要阶段:市场化去杠杆,行政性压杠杆和被动型稳杠杆;当前已经由被动型稳杠杆,转为结构性加杠杆。目的是修复加速衰退的金融周期,手段是在资产收益率相对较高的民企经济加杠杆。

市场化去杠杆大约从2016年8月开始,主角是央妈,手段是抬高货币市场利率中枢,让金融机构加杠杆拉久期不仅变得无利可图,而且充满了利率风险和市场风险。自2013年央行为了压制同业业务的野蛮生长在货币市场制造了一次流动性危机——钱荒以来,中国债券市场更确切的说是固收业就步入了最长最大的牛市。

期间,金融机构先是加杠杆然后拉久期不断加大信用和期限错配,到最后都是赚央妈维稳政策的钱(先是稳经济后是股灾之后稳金融)。这种加杠杆和拉久期的模式源自于一种强假设,就是央妈不断降低银行间利率。这个饕餮盛宴持续了近三年,直到2016年下半年结束。利率中枢的抬升既是经济回暖稳增长压力的缓解,又是因为美联储加息下全球利率中枢的抬升。

行政性压杠杆大概从2017年初开始,主要标志是“三三四十”,以及证监会的九道金牌,结合监管部门自身的反腐和组织结构改革,终于开启了一场行政部门间,地方分支机构间的竞赛运动。见钱见人见效果,罚单数量和金额成为KPI;各种现场非现场检查,各种审计检查小组入驻,银行的主要精力不再是应对市场,而是应对各种姿势的监管审查。这不过是补过去几年野蛮发展欠下的账。莫怪监管如此严,只怪自身问题多。要不,有几家真的服务实体经济服务中小企业的银行,怎么没有感受到严监管的压力。相反,还得到了各种表扬和支持。

服务实体经济,银行在偏离这个本源的道路上越走越远。原因是,周期之痛和海妖之惑。周期之痛是次贷危机后响应政策号召大力发展小微金融,终于自2011年开始风险爆发,经济扩张周期假设下的联保贷和集群贷被单个风险触发火烧连营,以江浙温州地区为典型几乎集体沦陷(当前山东地区又成为重灾区)。这一轮周期下去小微金融成为一种伤痕埋在银行记忆深处无法释怀。究其原因,还是没有按照小微金融的规律——作业模式,组织架构,风控流程和成本结构——去开展业务,不过是垒大客户重规模思维在小微金融上的生搬硬套。小微金融自有其规律,需要下苦功夫笨办法,自命不凡别有选择的银行哪愿意干这样的脏活累活专业活。

海妖之惑,是中国特有的监管套利红利,以及宏观刚兑下的低风险高收益资产,或者说交易员圈子流传的中国城投债的神逻辑。两高一剩,存贷比,合意贷款,资本充足率等各类监管下,规模和速度驱动的银行加快了业务创新。不过是同业间(比如同业代付就是基于农商行的会计差异),表内外间的资产负债腾挪。做个小小的结构,付出一点通道费,就可以获取巨大的监管套利收益和优质资产。嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。这样的乱局,触发了监管部门严厉的监管。

阶段性稳杠杆大约从2018年1季度开始,主要的举措应该是央妈开始逐渐降低利率中枢,并从年初开始接连四次降准,宽货币态势逐渐形成。稳杠杆的动因,一是影子银行去化已经初见成效,表外非标回表显著,也算是2017年去杠杆政策的“政绩”,宏观杠杆率已经从250%降为246%,防风险攻坚战取得了初步成果,各监管部门的行政压力减小。二是货币信贷端的数据,无论是M2还是社融,都呈现塌缩状态,总量上的风险正在显露,政策层逐渐发现严监管自身制造的风险正在显现。三是金融市场尤其是股票市场和信用债市场发生大幅波动,尤其是股权质押爆仓形成的股市大跌,事实上已经构成了系统性风险。央行可能早就嗅到了这种不祥之兆,早早的在短端降低利率形成宽松货币。然而由于银保监系统行政性去杠杆,以及资管新规对影子银行渠道的压制,由此形成的严监管势能短期内难以刹车,紧信用的环境依然存在,从而导致了央行释放的基础货币,并不能顺畅的进入实体经济和股票市场。“严监管+宽货币”造成的“流动性陷阱”已经形成。

于是,不得不进入重构民企信用的结构性加杠杆进程。无论是央行的“三支箭”,还是银保监的“一二五”,以及非银机构“自发”的纾困基金,都是自上而下的对民营企业的加杠杆行为。或者更加确切的说是“补血”抢救行为。然而,金融体系的生态性的本质特征之一,便是信用生态的不可逆性。去的时候,往往引发违约和破产行为,这是现代经济的一个重要出清机制,虽然在有形之手扰动的时候很多主营业务较好的企业会被误伤。当再加的时候,就不会像想象的那么简单。杠杆断裂违约的,大股东跑路的,就再也回不去了。银行与企业之间的互相猜疑,风控审批部门与一线客户经理的不信任,可能就再也回不来了。信用不可逆性,资产负债表的内生性衰退,是金融常识。可惜常识理性,这几年在银行业是退化的。

周期背离的再平衡与严监管的内生性:内在逻辑

这一连串事件的内因何在?当然不能说是监管部门没有任何原因的任性作为,一切都是约束条件下的最大化。只不过,理性是有限的,最大化是局域的,控制变量是线性的,传导力量是被行政杠杆放大的。复杂结构和多维度博弈,加大了均衡的多重性以及混沌的可能性。

如果放大模型系统的边界,严监管可以看做是内生的,一定是有几个宏观变量触碰了监管的红线和底线。回忆一下,一切都有痕迹。权威人士的发言,是发生宏观逻辑重构的前奏。一则是2015年5月权威人士经济L型说,加快了供给侧改革的进程;二则是2016年5月权威人士“树长不了天上”,对影子银行和宏观杠杆率的担忧,随即开启了史无前例的大监管。从大资管元年,互联网金融元年,到金融去杠杆元年,金融严监管元年,不过是三年不到的时间。制度试错和纠错,这是中国特有的优势。而一管就死一放就乱的政策周期,又是集中性资源动员体制的内在缺陷。

更深的逻辑,来自于长周期的横向错配和纵向时滞。金融周期与经济周期在一段时间处于背离区间:经济L型叠加金融J型,周期错位的内因又是宏观逆周期稳增长政策的人为扰动,也就是用金融周期来拯救经济周期,形成前所未有的负债型经济。可以追溯到2008年美国次贷危机引发的需求塌缩(四万亿已经成为一种特殊的词汇以形容国家信用大扩张),由此先从财政金融端发起了加杠杆政策。从此,为了拯救不断下台阶的经济,不得不一而再的提升宏观杠杆率。也就是,用扩张的金融政策为经济软着陆进行对冲。

这次加杠杆周期又可以分为三个阶段。第一阶段前面已经提到,是民企和中小微企业加杠杆,风险终于在2012年爆发(以钢贸融资欺诈为典型);第二阶段银行为了维持规模增速和回补资产质量,加大了对地方平台和房地产的投资,采用了同业通道和银行影子以及影子银行的模式;第三阶段是金融机构加杠杆,银行为了规避监管在表外加,非银金融机构则加大同业授信和各种回购业务;其中,央妈创造的PSL,MLF,SLF等金融工具,为银行尤其是政策性银行加杠杆提供了条件。银行从央妈获取流动性后(准备金)再批发给非银金融。三阶段的加杠杆行为,尤其是就后两阶段的加杠杆,导致了野蛮生长的影子银行,飞速的杠杆率和第一货币大国。任何一个监管机构,都不可能容忍这样的态势发展下去。他们,只是等待一个时间窗口,确切的说是经济回暖释放的紧政策空间,以便向疯狂迷醉的金融资本开刀。

机会来了。终于,到2016年下半年,由美国经济复苏(增长)引领的一波全球朱格拉周期,次年是欧洲的强劲增长,共同拉动了中国经济自2016年下半年一直持续一年多的L型底部下W型回暖。加上2017年人民币出其不意的升值,为中国进行环保治理和金融严监管打开了多年难遇的时间窗口。实际上,这一轮是一波漫长的超级债务周期。全球都准备清算金融资本过度攫取导致的被压抑的潜在经济增长率。

中国式去杠杆的特殊之处值得注意,那就是行政命令压倒一切的不容分说和非技术性话语体系,以及中央意志在传导执行过程中被层层行政杠杆放大的行为超调。不是固定规则的法律法制,更偏好各种管理办法和运动型整治。这种监管体制效率很高,但副作用也很大。发展中初期的国家需要这样高效率的动员体制,但处于金融市场化后期和后发展阶段的中国,或许应该尝试采取分布式的充分赋权赋能的监管架构。毕竟,这么大的国家,这么复杂的情形,各地有各自的情况,更需要自发秩序的能动性。

去杠杆的三大迷思:分子vs分母、总量vs结构、水平vs斜率

可能过度陷入西方主流金融的语境,过度看重了宏观杠杆率的表征意义。存量比流量,要小心;分子分母是纠缠态,去掉1单位分子,引发2单位分母的收缩,这是典型的债务——紧缩。用债务比上GDP,这样的宏观指标,并没有微观基础,我们找不到对应的微观指标(企业一般用资产负债率,且银行的杠杆率是净资产(核心一级资本)比上总资产)。作为总量比值,也反应不出结构指标和错配情况,尤其是反应不出速度和水平的关系。事实证明,对于杠杆率,增长速度(斜率)可能比水平数值,更有指向意义。

分子是债务存量,分母是GDP,很显然两者并不是独立的,而是联动的。对于现代负债型经济体(美国更是如此),负债的压降,并不可能独善其身,往往引发更大的产出塌缩。这种塌缩便是经典的费雪债务通缩机制,即由去杠杆引发的资产负债表收缩和货币收缩。尤其是后者,监管层可能没有注意到现代信用货币是流动性的来源,而信用货币的背后衍生机制又是负债——贷款创造存款而不是相反。天然认为去杠杆就是减少分子但分母不会受影响的假设是非常天真的。分子(债务)和分母(产出)之间联动机制我们有更加成熟的研究,相比大家也都清楚无需赘言。

特别悲剧的是,债务紧缩触发的是流动性危机。而流动性危机在系统中的蔓延,首先会触发流动性最敏感的资产发生危机。股票市场是中国最市场化的区域,也就毫无疑问的先被冲击。雪上加霜的是,当初的大股东减持新规压制了其流动性摆布空间,既然不能从股票市场获取流动性,就只好以此为标的到信用市场借取,加总导致权益资本债务化和杠杆化,造成了资本市场与信用市场的过度勾连。于是结果啼笑皆非:去杠杆明明是要去债务,却把权益减计了更多,最终导致微观杠杆率不降反升!

其次是总量和结构的问题。本质上,虽然是一个比值,但本质上并没有反映出债务内部结构的任何信息,因此我们更愿意看做是总量指标。从数据和基层反应来看,民企和私营经济的杠杆并不高,而且最近几年一直处于下降的状态,资金效率也即杠杆产出率比较高。杠杆风险大的是国企和政府,最大的是地方政府。我们在过去的报告中称其为当代的“藩镇之乱”。现代经济的核心是金融,金融的核心是信用,信用是加杠杆的基础。债务并不可怕,而且大部分是有益的。可怕的是,债务的滥用以及不可修复的庞氏宏观结构。很遗憾,很多地方债就属于这样的范畴。债务藩镇的形成,初始的根本原因是分税制改革和经济稳增长政策下中央放权地方投资大跃进的结果。如今绑架了中央政府的信用,形成大额风险威胁着国家安全。

第三是水平和斜率的问题,也就是绝对数值和相对速度的问题。同样的杠杆率水平,一年形成和五年抵达,应该是不同的宏观后果。有研究证明,相对于杠杆率水平,杠杆率攀升的速度,更能对系统性稳定造成威胁。究其原因,过快的杠杆率形成的资金链更加紧张,容易崩断,从而更易于触发流动性危机。因为杠杆率快速攀升的背后,往往是用速度来牺牲结构——即短债长贷的期限错配,继而容易引发集中偿付下的大型流动性危机。

下一程:民企加杠杆,不如重构银行生产函数和国家资产有效前沿

轰轰烈烈的运动往往以闹剧或悲剧结尾。我们说的不是严监管,而是这次金融行业的大跃进。金融人,多少在其中假装干金融,不过是营销投机和监管套利。金融双轨制,财政金融化,从体制内批发资金高利差转给市场,大量的资金掮客不劳而获。涸泽而渔,不会长久,金融资本的利润最终还是要来自实体经济。过去几年,民企也很多走偏,在经济转型中找不到好的发财项目,也不愿埋头主业下苦功夫形成核心竞争力,于是做投资做放地产加入了投机资本的行列。据调研,很多大股东股权质押获取的信贷使用并不是生产型领域。

因此新的一轮加杠杆要加到真正优质的,被流动性误伤但主业仍然健康的民企身上。不能再加到低效和无效的企业和项目上了,中国的信用空间已经无多。真正的问题还是出在金融体系身上,而金融体系的主导又是银行。而原因在于,银行长期以来承担的好像更多的是政策性银行的职能:从四万亿到为地方政府融资。财政金融化,干的不是银行而是财政。银行最核心的能力,风险管理和资产定价的能力是缺失的,作为垄断型行业,就只有集中在营销能力上了。

好在,市场化改革还是有不少效果。至少,商业银行并没有完全退化成政策性银行,依然有利润最大化的目标。要实现风险一定条件下的收益最大化,或者收益一定条件下的风险最小化,或者是风险调整后的资产收益率(RAROC)最大化,就需要实现优化资产组合配置。过去商业银行不愿意将信贷资源配置在民企上的主要原因,是平台、国企和房地产领域生产力大量的风险-收益比高的优质资产,而且也具有较好的成本收入结构,对民企这种需要较强专业能力的风险资产产生巨大的替代和挤出效应。用经典金融学语言描述,就是平台、国企和房地产形成的资产占据了宏观资产组合有效前沿,加上体制属性在非经济非商业因素的考量,商业银行的风险偏好曲线与有效前沿曲线的相切之处,恰好就只有平台、国企和房地产资产项目。这是市场自发形成的最优组合点,是商业银行追求风险最小化或利润最大化的必然结局。显然,既定约束条件下的最优,当然不是社会福利的最优。

如何构建有利于推动经济新旧动能转换的最优金融结构?从宏观资产有效前沿和银行偏好曲线(生产函数)来看,无外乎两种举措:一是打破刚兑,使银行重新计算国企和平台的RAROC,发现将信贷资源配置在这些领域在打破刚兑后并不经济,这样就会减少旧动能项目对新动能项目的挤出,使的民企项目和国企及平台项目在银行的贷审会和投审会上实现“竞争中性”,从而能落在满足社会福利最大化的有效前沿之上;二是改善商业银行的生产函数,尤其是提高真正的风险管理能力和资产定价能力,使银行的风险偏好曲线向右上方移动,从银行风险偏好曲线1.0升级为偏好曲线2.0;也就是提高银行的风险偏好,从缩在办公室机关式的做财政类业务,转到真正的做金融业务,这样才能重新塑造良性的银企关系,让真正优质的、代表经济新动能的民营企业得到最优的金融支持。

在重构银行信贷生产函数的过程中,除了提升人的能力、管理的效率之外,最重要的还是要提升金融科技的应用能力。这些金融科技不是概念和风口,而是真实落地的可应用的作业模型,比如采用“物联网+大数据+人工智能”的模式,实现中小企业的全天候实时监控。比如制造型企业可以采用物联网设备从机器、水电等实时采集数据(可随时出现在风险经理的手机APP上),与财务报表交叉印证,这些数据再通过一套算法来算取授信额度和定价等问题。

当然前期由于数据积累不足还需要人工干预,但随着大数据和算法训练日益成熟,人为主观干预的因素就会不断减少,直到真正的实现从主观信用到客观信用的转变。银行的风险管理也逐渐从抵押资产转为数据资产,整个生产函数将会获得巨大的改善。单个银行作业效率的提升,势必带来整个社会福利水平的改进。最终,民营企业的信用环境将会在去伪存真、大浪淘沙中,变得焕然一新。这一次史诗般的中国式去杠杆,才会留下真正的历史意义。