一、 引 言

十九大之后, 我国农村发展的指导性政策语汇从“社会主义新农村建设”“建设美丽乡村”走向了“乡村振兴”。根据中国共产党第十九次全国代表大会上的报告, “实施乡村振兴战略, 要坚持农业农村优先发展, 按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求, 建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系, 加快推进农业农村现代化”。

我国的乡村建设之路从清末民初算起已有百余年历史, 先后经历了20世纪初以卢作孚、梁漱溟、晏阳初为首的个人乡村试验, 20世纪50年代开始的对乡村进行制度建设和组织管理的国家行政干预, 以及进入21世纪后, 国家将乡村纳入公共管理之下, 财政大力投入, 并伴随各种社会力量积极参与的新一轮乡村建设。但是可以说在2005年“社会主义新农村建设”提出之后, 我国才有了一个明确的全国性农村建设指导纲要, 而“乡村振兴”正是在新阶段对“社会主义新农村建设”的进一步发展。

欧盟则是早在1962年就开始逐步形成了一个统一的农业和农村发展政策, 即“共同农业政策” (Common Agricultural Policy, 后文简称为CAP) , 不仅改善了农民生活水平, 提升乡村环境, 并对动物健康和福利、环境保护和食品安全设有严格标准。欧盟从一个农产品进口国一跃成为农产品净出口国, 每年出口农产品价值多达1300亿欧元。欧盟农业农村发展成果盎然, 而且欧盟成员国在农村发展可能性中存在巨大的地区差异, 这种地区差异也与中国各地区农村发展资源禀赋相似, 对我国乡村振兴具有可参考性。本文希望通过梳理欧盟农业农村发展历程, 尤其是欧盟“共同农业政策”持续改革, 以及欧盟农村发展范式的变迁为我国正在展开的乡村振兴战略提供参考。

两次世界大战后世界秩序开始重建, 欧洲迎来相对平稳的经济发展时期。大致可将欧盟乡村振兴分为两个阶段:1945到1992年, 战后资本和国家力量崛起, 欧洲实现了食物自给、农业农村现代化、完成了产业链整合、并成为了国际农产品市场上的重要出口国;1992年是欧盟农业农村发展的转折点, 使欧盟从关注食物安全走向促进农业和农村的全面发展。

二、 战后资本和国家力量在欧洲农业中的崛起

随着二战结束和战后风波的逐渐平息, 欧洲百废待兴, 出现相对较长时间的和平发展时期, 资本和国家开始在乡村显示出前所未有的力量。

欧洲农业生产中劳动力投入的边际收益迅速递减, 资本投入成为总收入增长的主要来源, 例如增加投入、促进专业化生产、产业链垂直整合等措施。从1950年到1960年间, 联邦德国农场支出增长84%, 其中花在雇佣劳动力上的支出仅增加23%, 而化肥支出增长了107%、燃油电力204%、饲料234%、新机器265%、利率295%、新建筑物457%。因此总收入得到增长, 资本劳动比上升 (Franklin, 1971) 。

农业人口流动也反映了资本流向。为了获得较高的人均收益, 支付日益上涨的生产生活成本, 战后的欧洲农民要么走向兼业赚取工业收入, 要么走向资本主义式的规模农场。联邦德国1949到1965年间, 在小于10公顷的农场工作的全职农业劳动力减少了156.3万, 但在20到50公顷的大型农场工作的劳动力则增加了2.9% (Franklin, 1971) 。20世纪80年代后期兼业非常普遍, 根据12个西欧国家的调研数据, 只有17%的农户收入全部来自农业, 33%的农户收入中农业占比不到30% (Fuller, 1990) 。

除了资本力量在农业生产中的凸显, 战后思潮转向以及国家介入农村事务也加速了欧洲农村的巨变。受二战前农业危机的影响, 战后农业政策转向强调对国内农产品的保护, 以及自给自足的重要性。自由市场和不干预政策则被认为是鲁莽不当, 导致了战前农村的衰败贫穷, 并破坏国家粮食安全。

1. 共同农业政策的诞生:欧洲各共同体成员国

共同农业政策起源于二战后的西欧, 战后社会秩序混乱, 农业生产受阻, 食物供应得不到保障, 因此1956年罗马条约的39条确定了CAP最初的主要目标即是为欧洲人提供安全稳定、价格合理、可持续的食物生产供应, 同时保障农民和农业工人的生活水平。1958年的史翠萨会议确立了CAP的三条准则:单一市场原则, 成员国境内商品自由流动, 同一商品执行统一市场价格;共同体优先原则, 政策机制下优先选择共同体成员国的产品, 而非进口产品;共同财政原则, 共同支付欧洲共同市场的市场和价格政策的财政支出。

在1960年的欧洲共同体委员会上, 如何在六个欧盟初始成员国之间实现共同农业政策被提上法律议程。CAP在1962年诞生, 欧洲理事会同意首先对六种农产品 (谷物、猪肉、蛋、家禽、果蔬、酒) 建立共同市场组织, 并设立了欧洲农业指导与保证基金。

总的来说为了保障现代家庭农场的经济地位, 欧盟在这一阶段采取了两种干预措施:价格干预和结构改革。通过关税保护和提高农产品消费价格, 农民收入实现了稳定增长。但增加了纳税人支出和欧盟财政负担, 农户收入不平衡加剧。结构性政策则致力于促进边缘农户的退出速度来调整农场规模, 例如为老年人发放养老金, 鼓励其尽早退出农业生产;生态环境脆弱区则为当地边缘农户提供生态管理员职位。除此之外, 建立农场现代化的法律法规, 为农民提供职业技能培训提高农场劳动生产率, 加快农业设施的更新换代, 扩大农场经营面积, 实现农场重组, 以及农场和上下游企业更大程度的垂直链接, 由此建立了现代化的农场和农业生产体系。

2. 非欧洲各共同体成员国的农村政策:英国、北欧和东欧国家

加入欧盟前的英国和北欧国家也均致力于对农业生产和农民收入进行调控。战后英国农村政策形成了两大支柱, 一是1947年农业法案, 有效地将农业纳入国家保护之下, 保证最低价格的补贴项目, 对农业设备拨款支持农场生产条件的改善, 建立生产者销售委员会以保障市场价格, 建立农业研究教育推广体系, 以及制定进口保护政策保护国内生产者;二是1947年城乡规划法案, 保护农村土地不受城镇化土地扩张的侵袭, 迅速将发展权收归国家所有 (Murdoch, 1997) 。

北欧国家也通过进口限制和出口补贴保护农业生产, 使其免受国际市场价格波动的影响。芬兰1977年通过农场收入法案, 借由农民合作组织与国家进行一年两次的交涉, 农民每年收入的增长额度随着农资价格、城市工人工资的变化进行调整 (Kettunen, L., 1983) 。丹麦、瑞典、挪威也是如此 (Granberg, L., 2000;Lapping, M.和D. Forster, 1983) , 这与北欧历史深厚、强大的农民合作组织也有关。

在框架内促进农民各阶层的合作并增进农业农民在工业社会内的作用, 这是在东欧和西欧都存在的共同趋势。东欧社会主义国家, 受科技进步和生活水平提高的影响, 实现了快速的城镇化、农民兼业化, 以及农业的资本密集化。在新资本主义经济体中, 国家政策和资本力量结合, 引导家庭农场实现规模化经营, 而小家庭农场则走向兼业或退出。在东欧, 这一过程因强有力的国家力量的介入迅速地实现了, 并涉及全部乡村人口和农业人口 (Franklin, 1971) 。

3. 小结

家庭农场是欧洲战前最主要的农场经营形态, 在战后这段时间却步履艰难。和我国前一段时间担心的“今后谁来种地”的问题一样, 欧洲农场继承人问题也曾为一时之难1。在欧洲经济快速恢复的这段时期农业生产成本攀高, 农业逐渐无法满足个人现代社会的生活标准, 因此农耕家庭或放弃农业生产、或走向兼业、或扩大生产规模, 投入更多的资本和机器, 不再依赖于家庭劳动力 (Franklin, 1971) 。

除了资本在农业生产中排斥小农的原因之外, 还因为家庭农场过去的两个重要社会作用都逐步被国家接手:为家庭成员提供就业, 以及应对其生老病死。欧洲战后国家 (无论是共产主义国家, 还是基督教民主党国家) 对农村事务的干预程度都非常引人注目, 这也是战后的历史特征。例如进行农业研究的财政拨款、职业教育、农业推广、科技创新、基础设施都交给了国家, 使得欧洲承担了巨额的改革成本。国家也参与到农产品生产的商业化过程当中, 试图规范市场、组织销售。所有政府都发现了制定农产品贸易政策的必要性。

在资本和国家力量的协作下, 欧洲农业生产成就颇丰, 例如提振农业发展, 保障农民收入, 创造合理有序的农产品市场, 但也开始出现诸多问题。欧洲学者当时普遍表现出了对政策可持续性和乡村社会存亡的担忧:“随着农业在现代国家的经济重要性减弱, 劳动力的社会重要性增加, 乡土社会和农民经济作为古老的社会和经济体即将分崩离析” (Franklin, 1971) 。“农业农村政策败局已定”;“提高国内农产品价格、限制进口、出口补贴、鼓励技术和结构理性化这类政策, 导致了长期生产过量、逐步上升的农业公共支出、低迷的国际粮食价格这三重困境” (Larkin, A., 1995) 。但是欧盟的农业和农村都没有走向凋敝, 反而在八九十年代积极处理上述问题迎来了改革新貌。

关贸总协定乌拉圭回合谈判上国际社会不断为欧盟改革贸易保护主义施压, 尤其是转向贸易自由主义的美国和凯恩斯集团, 即使欧共体在谈判桌上采取拖延的策略与逐渐减少价格支持的立场, 但是改革已经势在必行。

1992年《马斯特里赫特条约》签订, 欧盟成立, 欧共体各国从区域性经济共同开发走向更为深广的区域政经整合。1993年政局初稳, 欧盟哥本哈根首脑会议就为欧盟东扩提出了构想。东欧剧变后, 中东欧国家的国有农场和集体农场解体重组, 形成了大型生产合作组织、农业企业与土地细碎的众多家庭农场并存的农业双层生产结构 (Sarris, A. H., T. Doucha and E. Mathijs, 1999) , 这种双层生产结构备受诟病。中东欧国家农业农村发展相对滞后, 农产品市场价格和消费者购买力也与前成员国相差甚远, 为避免通货膨胀和市场混乱, 除了中东欧新成员国要实现政治、社会经济、生态多方面结构性改革, 欧盟共同农业政策也需要为迎接众多新成员国的入盟做好准备。

1. 共同农业政策改革:从关注食物生产、农业现代化走向促进农业和农村的全面发展

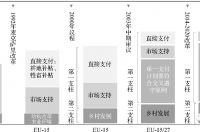

全球贸易自由化、欧盟东扩、财政负担、环境污染、乡村衰落的重重压力迫使CAP随之进行改革 (图1) 。八十年代开始引入“生产者共同责任”, 生产限额制度产生, 并将农业环境纳入考量, 并有了社会结构政策用于扶持落后地区。1992年的麦克萨里改革最为大刀阔斧, 是CAP和欧盟农业农村发展的转折点, 使CAP从关注食物安全走向促进农业和农村的全面发展。CAP开始从支持农业生产转向支持农业生产者, 削减对主要农产品的价格支持, 用收入补偿和直接支付对农民进行补偿;用配额制度和土地休耕对农业生产供应加以控制;并逐渐调整进出口税费以满足WTO和全球贸易自由化的要求。提出针对农业环境配套措施的鼓励, 农林间作, 鼓励农民提早退休等。CAP两大支柱——市场政策和农村发展政策形成。

资料来源:在HSBC Forward Planning 2010 (www.hsbc.co.uk/) 基础上, 作者自制。

2003年针对CAP《2000年议程》的中期审议, 开始实施不再与任何生产相挂钩的单一支付计划 (采用地区和历史平均水平进行支付) , 进一步巩固了对农民的收入支持, 并与第一支柱 (市场政策) 脱钩, 增加农民的市场意识。单一支付计划要符合交叉遵守原则, 即将农民补贴与对食品安全、环境保护, 以及动物健康和福利标准等18项法定标准联系起来。2007年财政资金改革, 也表明了欧盟对农村环境更多的关注2。2009年的健康检查, 进一步削减直接支付、执行单一支付计划, 并对交叉遵守的标准进行简化, 鼓励市场有效竞争, 财政支持从直接补贴转向农村发展, 将气候变化、生物能源、水资源管理和生物多样性提上议程。2010年欧盟提出“智能”概念作为其十年发展策略的中心词, 数字技术需要在乡村发展中积极调动地方资源, 以面对挑战, 抓住发展机遇, 从而实现智能、可持续、包容性的发展。

从1992年开始, 共同农业政策还在全欧盟范围内为农业生产者提供收入支持和安全保障机制, 注重建设以知识为基础的农业产业, 加强农业经营主体的培训, 并提高了环境要求与农村发展的联系与整合。2013年, 为了应对来自经济、环境、地域3的困境和挑战, 欧盟共同农业政策迎来了2014-2020改革。

2014-2020改革订立了三大目标, 即保障食物生产、实现自然资源的可持续管理和气候行动、平衡区域发展。在整合以前直接支付的基础上, 新增了6个直接支付措施 (自然条件恶劣地区直接支付、小农场计划、挂钩直接支付、重新分配直接支付、青年农民直接支付、绿色直接支付) , 取消了糖酒奶产量限制, 强化了危机应对和对生产者合作的支持, 并要求成员国的农村发展项目必须优先满足知识转化和创新、增强农林业竞争性、产业链组织发展、生态系统、资源效率和低碳经济、社会包容、减贫和经济发展这6个方面 (European Union, 2013) 。“直接支付和市场支持”、“农村发展”两个支柱内涵更加丰富, 且相互联系增强4。

欧盟共同农业政策转向可以在从其所使用的财政经费变化 (图2) 中得到体现, 从以农产品为基础的支持转向了支持生产者, 并增加了对环境的考量。用于乡村发展的经费一直有缓慢增加。在1992年, 超过90%的经费都用于市场管理的出口补贴和干预性市场支持, 但到了2013年底, 这一部分所占比例下降到5%, 市场干预成为危机时的安全措施, 直接支付成为主要支持形式, 而且94%的直接支付和生产实现了脱钩。

欧盟政策改革将直接补贴与生产脱钩, 转向自然资源和农村社会的可持续发展, 在农村发展政策中善治、尊重人权、强调公民社会内的参与和合作、制度发展和能力建设, 以及性别平等和保护环境的主流化这类语汇被不断提及。CAP中相对新颖陌生的这些原则, 即去中心化、参与式、聚焦于区域性和多部门协作的原则, 为欧盟农村展现了一个在经济、环境和社会综合全面发展的远景。

欧盟农业和农村通过战后70年的发展和改革, 不仅实现了农产品自给、保障农民收入并提供了合理稳定安全的农产品供应, 还实现了环境管理、生态保护、结构调整和创汇增收。到现在, 很多欧洲人还是将CAP视作成功的典范, 因为它保证了小生产者的地位、防止城市无限扩张、战后短时间内消灭了饥饿和食物短缺, 发展项目对实施地农村发展总体水平的提高, 减少农村失业率都有积极的影响 (Michalek, J., 2012) 。CAP改革实现补贴与环境管理和土地管理相联系, 这一举措被认为能够促进农村除了农业生产功能之外的社会和生态功能的发展, 不可否认成为了影响欧洲农村风貌的驱动因素。其中不仅有作为统一的政策在全欧洲推行的单一农场支付、农业环境计划和土地整治等, 还有LEADER5、不利耕作地区计划6等项目充分考虑了各地多样性的需求。

在欧盟农村发展的过程中, 参与主体的多样化也为应对乡村面向挑战提供了主体性力量:除了政府组织, 包括欧盟、国家和地区政府, 还广泛调动了当地居民、商业公司、科研机构、合作社、非政府组织等。

资料来源:Overview of CAP Reform 2014-2020。

但是欧盟的共同农业政策也遭受到了欧洲本土学者尖锐的指责和批判, 例如批判CAP2000年议程中农业补贴的转向不过是伪装的贸易保护主义 (Swinbank, A., 1999) ;批评欧盟农村发展项目在实施过程中被社会精英利用来重建自己作为代理人的合法性 (Shucksmith, M., 2000) ;还有对欧盟共同农业政策制度结构的质疑, 认为农村发展项目设立以获得资金为导向、农业和环境两部门间实施和监管的制度结构存在问题 (Brouwer, F.和P. Lowe, 2000) 等。甚至有学者认为CAP存在的问题不仅仅是欧盟统一的农业农村政策整合失效, 没有考虑欧盟成员国农村发展历程和自身条件的多样性, 而是理性的农业工业化模型与去中心化的、多样化的农业和乡村存在着最为本质的矛盾 (Marsden, T.和R. Sonnino, 2008) 。

四、 总结和启示

1. 欧盟农村发展范式的变迁

纵观欧盟乡村振兴实践, 可以看到欧盟共同农业政策的不间断改革一直与乡村发展思潮联系在一起 (见表1) 。战后国家贸易保护主义兴起, 强调国家在市场经济中的作用, 要求建立现代农业, 在“农业优先”的叙事下CAP应运而生。严格的保护机制帮助欧盟实现了对农产品供应和产品价格波动的有效控制。但到了八十年代, 在国际贸易与谈判中, 贸易保护主义引起摩擦增加。与此同时在以技术为导向的发展观下推行了半个世纪的绿色革命不仅引起了大家对环境保护、可持续发展的关注, 还引起了对于自上而下的农村发展范式的反思。注重各级政府部门相互合作的“综合性的农村发展”作为一个能够面对农产品剩余和日益增长的环境危机的新农村发展模型, 在八十年代从发展中国家引入欧洲。1992年开始的麦克萨里改革, 融入了全球贸易自由化、乡村可持续发展和综合乡村发展理念, 从关注农业生产转向农业环境和农业生产者。20世纪八十到九十年代, 乡村发展范式从以外部技术革新和国家政策引入为特色的自上而下的蓝图式, 转向自下而上、强调草根和过程的参与式发展。欧盟便在1991年开始实施LEADER项目, 鼓励当地行动者参与到农村发展的设计、实施、决策和资源分配的过程当中。

进入21世纪后, 乡村发展范式的综合性与弥散化共存。关注农村发展的内生性、创新点、社会资本、市场管理、新制度安排、可持续性这六个方面的农村网络框架 (Marsden, T., 2010) ;以及批判后生产主义的乡村, 呼吁一种新的农村发展范式——农业生态框架 (The agroecological framework) , 建立农业多功能性理论 (Wilson, G., 2010) 等等。同时话语研究和以行动者为导向的发展研究在乡村发展中盛行, 对发展研究的解构似乎使得乡村发展不再能用某一种范式和模型就能解释和推行。欧盟各级政府角色在新时期也实现了从管理 (government) 向治理 (governance) 转变, 在农村发展事务中更偏好建立一个公共、私人、志愿服务部门共同参与的分散的权力结构, 这一转变与综合性的农村发展到碎片化的农村发展范式的改变相契合。

2. 对我国乡村振兴战略的启示

欧盟乡村在资本和国家的力量下迅速结束了战争时期的食物短缺和农产品市场价格波动的困境, 并实现了从科研、农资、基建到农产品生产、加工、运输和销售的完整农业产业链的建设整合。但也面临来自国际社会的压力和国内财政支出攀升、乡村人口流失、环境恶化等挑战。八九十年代欧盟农业农村发展从关注食物安全走向促进农业和农村的全面发展。

我国现在的农业困境与欧盟八九十年代有相似之处, 都在经过四五十年的平稳发展之后能够实现食物自给, 农业产业链基本形成, 但是农业生产成本攀升、农业人口老龄化与乡村人口流失、严峻的资源环境问题、财政补贴的天花板问题凸显等都似乎显得无以为继。除此之外, 我国农产品进出口的巨大逆差, 城乡二元结构, 以及区域发展的极度不均衡显得要比八九十年代的欧洲更为急迫和严峻。欧盟共同农业政策的改革之路也许能够为我们提供一些启示。

首先, “三农”财政支持需要由支持农业生产转向支持农业生产者和农业生产环境。我国粮食补贴支持已日趋接近世贸组织规定的“黄箱”的“天花板”, 且自2013年4月以来我国主要粮食品种国内外价格倒挂, 生产量、进口量、库存量三量齐增。我们可以学习欧盟麦克萨里改革, 减少日趋受限的农产品价格支持额度, 探索农民收入政策和直接支付政策, 例如欧盟在麦克萨里改革中将粮食价格补贴改为以粮食种植面积为标准的补贴方式, 增加土地休耕补贴、营林补贴、提早退休补贴等。除此之外建立农业生产安全防御机制, 完善农产品产业链也能普惠各类农业生产者。

乡村振兴除了经济振兴, 更重要的是社会和生态的重振。欧盟20072-2013年的农村发展政策有三大轴心政策, 除了提高农林业的竞争性之外, 即是提升生态环境和乡村环境、提高农村地区生活质量和非农经济多样性。CAP的2014-2020改革中也是经济、社会、生态三者并举。虽然我国乡村发展已经多次指出了农业和乡村的多功能性, 《国家乡村振兴战略规划 (2018-2022年) 》中也提到了乡村生态、文化、社会治理这几个方面, 但是在乡村发展实践中依然以经济增长为重心, 这值得我们反思。

其次, 转变政府职能, 鼓励多部门多主体参与到我国的乡村振兴战略之中。我国乡村空心化、原子化现象日益严重, 乡村发展事务多被置于无人问津之地, 完全依靠政府自上而下的行政命令和科层管理无法实现真正的乡村振兴。乡村振兴战略既需要政府转变职能由管理者走向服务者, 增加政府多部门联合, 也需要当地行动者与外来企业、非政府公益组织等多种行动主体的参与。这样才能为我国的乡村振兴战略注入活力。这也是欧盟自上个世纪九十年代以来面对日益凋敝的欧洲乡村开出的药方。

最后需要说明, 乡村振兴并不是要一个不落地留住所有乡村, 所有的乡村人口和农业生产方式。《国家乡村振兴战略规划 (2018-2022年) 》中提出了一类搬迁撤并类村庄, 但是此类村庄如何界定, 搬迁撤并措施如何进行, 是采取强制性行政手段还是在鼓励性措施的引导下逐步退出?欧盟乡村发展一直伴随着农业劳动人口逐渐减少和日趋老龄化的趋势, 但除了为青年农民提供启动资金、培训职业农民, 以及LEADER项目之外, 还采取了与此并行不悖的鼓励边缘农户和处于生态脆弱区的农户逐步退出农业生产、鼓励农民提早退休等政策。农业人口减少与农村居住人口逐渐增加并不矛盾;农业生产比重下降与农村经济更加多元化共存;城乡结构差距缩小, 而且乡村优越的生态环境使得乡村更具吸引力, 欧盟农业和乡村发展已经实现的这一境况正是我们乡村振兴的目标。

注释

1 欧盟希望农业同时具备竞争性和可持续性, 为实现这一目标2007年欧洲农业指导与保证基金拆分为欧洲农业担保基金和欧洲农村发展农业基金。每年大约590亿欧元的预算用于共同农业政策, 以支持农民收入、调节市场价格, 以及各种农村发展项目。

2 经济上的挑战包括食物安全和全球化贸易, 生产率增加速度减弱, 价格波动, 农业生产资料投入价格上涨, 生产成本压力上升, 农民在整个产业链的地位日益弱势;环境威胁跟资源利用效率、土壤和水质下降, 威胁栖息地和生物多样性;乡村地区面临着人口、经济和社会发展困境, 包括人口减少和产业迁移。

3 从2015年起, 各成员国可把本国获得的CAP资金在两个支柱间相互转换, 转换额不超过本国CAP总额的15%, 使得成员国可以更好地应对本国事务。

4 LEADER源于法语“Liaison Entre Actions de Développement de l""""""""économie Rurale”的首字母缩略, 意为农村经济和发展行动的链接。LEADER已被使用20余年, 用来鼓励当地行动者参与当地乡村发展策略的设计、实施、决策和资源分配。

5 不利耕作地区计划 (Less favoured areas scheme) 是对位于不利耕作地区的农户每年给予25到200欧 (按公顷计算) 不等的补贴, 鼓励继续农耕保护并改善自然环境和乡村可持续发展。

6 继承人问题:1967年501000个农场没有继承人, 占法国全国农场数量的41%, 土地面积占全国农用地面积的25%, 这50万个农场中84%的面积都小于15公顷 (Marsden T, Murdoch J, Lowe P, 1993) 。