春节是中华传统节日文化中最重笔浓彩的一抹。全民小长假、高速免过路费、电商购物节、派发红包、公司尾牙、团拜等一幕幕场景制造和烘托出花团锦簇,红红火火的过年气氛。当然,在所有年俗中,除夕年夜饭是少不了的,阖家团圆,辞旧迎新,不仅仅是传统风俗习惯,更是父慈子孝、家庭和谐、家族兴旺的象征,而自1983年除夕起,与家庭年夜饭相随而行的是中央电视台的春节联欢晚会(以下简称“央视春晚”)。37年来,春晚顶着“新民俗”之名,成为每年最重要的电视媒介仪式,与除夕的习俗仪式一起融入中国人的春节文化中。近年来,央视春晚因为守成有余创新不足,又因为众口难调、受网络冲击,备受质疑,甚至取缔之声不绝,但假设真把春晚取消了,估计除夕仪式感就消弥过半,显然这不是大家所希望的。

央视春晚越来越不能满足全国人民多阶层多趣味的美学需求,于是各式民间“春晚”纷纷祭出大旗,试与央视春晚比高下,争夺除夕时空。其中,仅2009年年末就冒出了川籍摄影师老孟拟主办的山寨春晚(CCSTV)、山寨版深圳春晚和湖南长沙“酱油春晚”。老孟的“山寨春晚”,甚至将横幅“向央视春晚叫板,给全国人民拜年”挂在面包车上招摇地开过长安街。当然,最终所有的山寨春晚都无疾而终,未被允许上新旧媒体,更未成为持续的除夕媒介仪式,但不可否认,这些胎死腹中的山寨春晚却开启了另类春晚之路。

一年之后,四个平均年龄23岁的二次元爱好者创办的“mikufans”网站在除夕之夜以新春联欢为目的,举办了自娱自乐的“大拜年”。此时网站成立还不到一年,“大拜年”鲜为人知。2011年该网站更名为“哔哩哔哩”(粉丝昵称“B站”),“大拜年”更名成“拜年祭”,于每年除夕夜与央视春晚交叠播出,坚持九年以来,已获得“青年人自己的春晚”之誉。2019年“拜年祭”网络开播半小时后人气值就突破3000万,后期视频播放量达3995万次观看和141.8万次弹幕,节目单品播放量在几十万到几百万不等。虽然与央视春晚动辄亿计的数据尚不可比,但不可否认,“拜年祭”在二次元青少年群体中已经替代CCTV春晚成为新的媒介仪式。

两种春晚史简单的勾勒,无非想说明,春晚不仅仅是一方唱歌跳舞、捧角逗趣、全民或群体同在的娱乐空间,也不仅仅是央视春晚所宣染出来的拜年祈福、海内升平的“家-国”概念和共同体认同、“同构的世俗神话”、意识形态“召唤大众”的仪式空间,或B站“拜年祭”凸显出来的青年群体的在线狂欢,更是媒介“作为符号化资源的整合中心,并拥有支配现实的力量”的媒介仪式空间,由于符号资源分配不均,往往形成不同文化主体、审美主体对符号资源的再生产、再分配和文化权力的争夺。本文将央视春晚和B站拜年祭置入媒介仪式的视域,试图追问两者分别属于谁的媒介仪式?两者的生产机制和媒介符号建构的审美风格和审美价值有何区别?媒介仪式如何重新框架社会关系,以及符号互渗、权力位移、审美杂合是否有利于不同文化间的沟通和交流?

主-次文化的媒介仪式与集体记忆

和大多数人认为1983年为首届央视春晚不同,最近一些回忆录揭示,1958年中央电视台成立之初就有“春节联欢晚会”。1978年央视复播,当年又恢复了这一晚会。不过,由于当时全国电视机才一百多万台,看电视仍是少数人的特权,影响不大。1979年的除夕晚会起用“迎新春文艺晚会”的节目名,由央视文艺部歌舞组导演邓在军和《西游记》导演杨洁共同执导。这台晚会开创了沿用至今的现场茶话会布置模式,“他们颠覆了过去大段的政治宣传口号和新年贺词,大胆地安排了当时少见的交谊舞,引起了很大反响”。但事实是,因为当年全国电视机数量仅485万台,且为黑白电视机,这台文艺晚会或许在小圈子里产生了“很大反响”,但依然未能产生多大的社会影响。故此,曾任央视副台长的洪民生认为,现在公认的春晚起始于1983年的说法只能是“观众认可,约定俗成”。郭镇之以亲历者和学者的双重身份评价1983年的春晚,“茶座式联欢活动延续了旧传统;由主持人串场(而不是司仪报幕)、电话热线点播等互动方式则是新套套。特别是,此后延续下来的现场直播模式奠定了1983年春晚的‘第一’位置。”

除此之外,其实,还有非常重要但往往被忽略的支撑性条件——媒介技术和媒介载体的发展。1978年中国引进的第一条彩电生产线于1982年竣工投产,标志中国电视业进入一个快速成长阶段,此后,全国引进大大小小彩电生产线100多条,并集中出现了熊猫、金星、牡丹、飞跃等一大批国产电视机品牌,到1985年电视产量达到1663万台,超过美国,仅次于日本,城乡每百户拥有电视机量分别为17.2台和0.8台。更令人惊叹的是,自2013年起,随着互联网技术的发展,智能电视在中国的普及率已高达89%,家家户户拥有一台以上的电视机不再是梦想。在此意义上,我们可以认为正是1983年的春晚开启了央视春晚的电视媒介仪式时代,并随着电视技术和电视产业的发展日臻成熟。

“媒介仪式”由英国学者尼克·库尔德里(Nick Couldry)于2003年首次提出。不过,在此之前,传播学界已于上世纪末经历了“传递观”向“仪式观”的转向。长期以来,传播学界盛行的是至今尚未退出历史舞台的传播的“传递观”,即将传播行为视为将信息和知识从一端/传者传输至另一端/受者的过程,特别强调信息和知识的传输端/传者的价值,以控制为目的,追求信息和知识传递效果的达成程度。1989年詹姆斯·凯瑞(James W. Carey)出版《作为文化的传播》,将传播的仪式观引入传播学领域,由此,传播的重心由传者转移至受者,不再以控制信息和知识传递的效果为目的,反而讲究彼此信念的共享与参与,传播被视为一种符号的建构过程,在互动过程中不断建构出某种意识形态和真实社会。“广大受众通过大众传播媒介参与某个共同性的活动或者某一事项,最终形成一种象征性活动或者象征性符号。”很显然,传播的仪式观与宗教密切相关。在宗教话语中,仪式的功能在于共同经历一场神圣性的仪式之后,使个体更紧密地与社会相连,强化人们的某些价值观,增进集体的内聚力,从而使共同体得以维持下去。潘忠党认为,春晚通过对祖先、血缘关系、家庭关系、家乡观念的召唤,奇观般“展示了家庭-国家的团结和成就,不仅有利于恢复所有中国人之间的‘家庭纽带’,而且也重申了中国在世界上的地位。”邵培仁持比较接近的观点,“所有收看春晚的观众都成为这个媒介仪式的参与者,成为这场文化狂欢中的一员,在中华民族、炎黄子孙这个共同身份下,在文化、心理上联结为一个共同体,从而塑造了文化上的认同。”郭镇之分析春晚30年后也指出,春晚“煽情的方式派发给全国各族人民,并辐射到全球,从而制造了包括海外华人在内的某种中华民族认同。一次春晚,就是一次商业包装的国家意识形态召唤。”传播仪式观对春晚的核心解释在于,春晚形成了社会凝聚力,从而为全球华人和社会团结提供了意识形态基础。

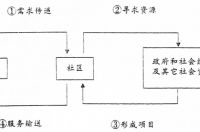

库尔德里的“媒介仪式观”在“传播仪式观”的基础上更进一步地认为媒介作为符号资源的整合中心,并且拥有支配现实社会的力量,“媒介仪式是围绕关键的、与媒介相关的类别和边界组织起来的形式化的行为,其表演表达了更广义的与媒介有关的价值,或暗示着与这种价值的关系。”春晚是中央电视台历年的保留节目,作为国家台,央视筹备这台晚会可谓获取了所有想要获取的资源,从政策资源、物质资源、演艺资源、场地资源以及文化资源,其首要和核心的任务是传递党和国家倡导的社会主义核心价值观,凝聚人心,达成安德森所说的“想象的共同体”。正是由于仪式化的春晚用社会公众喜闻乐见的方式表达了“社会核心价值”,建构了人们对“社会中心”的感知,同时也建构了央视与这个“中心”的特殊关系,因此,“媒介仪式能促使媒介被看作社会中心的代表”。换言之,媒介仪式不仅仅可以表演、呈现既有社会核心群体的价值观和审美观,同时通过共享仪式起到召唤作用,更进一步,媒介仪式因为聚焦“核心”“中心”,从而在人们不知不觉中建构起了自身“社会/社群中心”的迷思,这是媒介影响社会生活的潜在力量。

从这个意义上来说,B站拜年祭与央视春晚相仿,也是一场精心准备的媒介仪式。根据云策数据显示,2019年“拜年祭”观众年龄超过半数为90后,其次是00后和80后,这与B站二次元核心观众在30岁以下的定位相吻合。“二次元”与“三次元”是一组相对的概念,“三次元”即三维,指我们生活的现实世界,“二次元”即二维,指动漫、游戏等虚拟人物生活的想象世界。B站最初是日本虚拟偶像“初音未来”的粉丝站,网站可以上传自制视频或“搬运”自己喜欢视频的用户称为“UP主”,观看视频的用户可以发送“弹幕”——在屏幕上即写即现的评论——参与其中。用户散落在浩淼的网络世界中,使用五花八门的网名,彼此互不相识,但因为热热闹闹的“视频+弹幕”构成了一种面对面即时聊天的交流场景,既是一种新奇的观看模式,又具备强烈的去孤独感的作用,深得二次元群体喜爱。B站“拜年祭”是二次元社群一年一度举办的盛大媒介仪式。在二次元群体心目中,“拜年祭”才是他们自己的春晚,“不看春晚看B站‘拜年祭’是我最后的倔强”;“二次元的春晚,B站‘拜年祭’让我看哭了”,用户的评论直言不讳地道出了“拜年祭”的仪式价值,即“人际交往、改变、治疗、庆祝、表达信念”以及“行动、展现、自愿、非工具性、集体性、社会关系表达、美感表现”等仪式特征。用户通过自愿性的参与与共享,在互动过程中建构和诞生一种独特的文化,体验一种亲密的共享感觉,创造出一种“与你同在”的社群感,在共同经历过一场神圣性仪式的震撼后,个体将更紧密结合在社群周围,“仪式在于使共同体能够继续维持下去,重新加强个人属于集体的观念,使人们保持信仰和信心”。当然,“拜年祭”作为媒介仪式的另一重意义在于协助B站力压二次元栖居的众多网络空间,如A站、“有妖气”等,直上巅峰,成为二次元社群的“中心”,完成了“B站=二次元圣殿”的媒介迷思。

国家美学:政治话语、宏大叙事与集体主义

从形而上的价值传递、凝聚人心、共同体认同,到形而下的喜庆吉祥、热闹欢快、辞旧迎新,央视春晚和B站拜年祭并没有多大区别,甚至在媒介仪式建构社会/社群中心并反身成就媒介自身成为社会/社群中心的方式也具有相同的逻辑,但我们无须多加思索,就能清楚地感觉到两者的天地之殊,比如规模的大小、参与人数的多寡、观看渠道和方式的差异等,当然,毫无疑问,更重要的区别在于两种媒介仪式的审美价值和趣味方面,央视春晚以“家-国”的叙事模式,代表社会主流文化召唤民众,建构起春晚的“国家美学”,而B站则以“趣缘-次元”的叙事模式,代亚文化社群聚集二次元同好,建构起“拜年祭”的“社群美学”,主-次文化的媒介仪式在此分野。

相关文献显示,为何1983年的春晚被普遍视为“春晚元年”,除了上文提及的节目创新外,很重要的原因还在于,这台诞生在特定政治氛围中的晚会如何巧妙化解已经请了众多港台明星而又面临禁演的危机。当时的编导组机智地征用了一整套政治话语,诸如凝聚全球华人、两岸统一、游子归来等,“我堂而皇之地把港台人请回来,参加春节晚会。把孩子请回来,回到母亲怀里来过年行不行,回家过年让不让?”当然行!简直无可挑剔!但从此,尝到甜头的央视春晚便有意识地开启了国家美学的最大特征之一,即政治化美学。从2014年开始,央视春晚从“台长工程”升级为“国家项目”。2015年广电高层强调“春晚是党和国家交给中央电视台的一项重大政治任务”,对央视春晚有了更具政治高度的定位,并要求2016年央视春晚“要展示更多主旋律的节目”。一台春晚的筹备期大约半年左右,节目来源包括主动送选、央视小品大赛等节目海选、《我要上春晚》《星光大道》佼佼者等,但节目筛选有严格的“三彩三审”,强度非常大,“大大小小会不下200个”,政治正确第一,娱乐喜庆第二,成了无须讨论的天经地义的原则。与此同时,央视春晚设立了对演艺人员严格的道德审查,有污点、有劣迹、有争议的演职人员无缘这一方舞台。以2017年春晚为例,是年,德云社成员通过了春晚语言类节目二审,但三审后却榜上无名,据说因为掌门人郭德纲与弟子曹云金的一段引起关注的纷争。另外,在我们看来,还有一层原因是德云社的作品风格,以讽刺和黄色见长,其讽刺又不如春晚舞台上那些老艺人那样擅长以表面化的讽刺来实现对主流价值和审美的转圜,因而不“讨人喜欢”。“这些模式的最终效力就是把媒介‘里’的事物高于不在媒介‘里’的事物这一等级结构自然化”,政治化美学所选择的符号制约晚会其他元素,成为主要的取舍标准。

与政治化美学密切关联的第二个美学特征便是宏大叙事,以大为美,以主流意识形态为美。其中最为典型的莫过于将国家话语和国家集体记忆以各种方式镶嵌进整台晚会中。春晚是迎新仪式,春晚也是辞旧仪式。“辞旧”的环节,便成为当年度国家话语集中展示的舞台。香港回归(1998)、澳门回归(2000)、神州飞船上天(2004)、汶州地震(2009)、北京奥运(2008,2009)、“英雄航班”(2019)等等均构成了当年度春晚重彩浓墨的篇章,30多年的春晚历史,就是一部文艺美学视域下的国家话语史。我们来看2019年的春晚,十九大报告提出中国发展已经进入具有特色的社会主义新时代,“新时代”便出现在华丽的歌舞《点赞新时代》《新的天地》中,“中国梦”的主旋律在《同心共筑中国梦》《我们都是追梦人》《幸福中国一起走》等节目中反复出现,一唱三叹;“文化自信”的政治口号通过舞狮、戏曲、武术、敦煌、杂技等传统文化的展演加以强化。当然,2018年刚刚过去,2019年的春晚叙事谈不上“集体记忆”,但这套叙事策略和修辞方式曾经一而再、再而三地在历届春晚中出现,这就构成了央视春晚独特的美学风格,而但凡集体记忆,都具有其选择性。法国学者莫里斯·哈布瓦赫(Halbwachs)认为,“集体记忆并非是外界给予,而是一种社会建构的概念,它并非一种神秘的群体心智,当集体记忆持续存在于一群相似性团体,并且不断发挥作用时,其实是一个群体中的个体在做记忆的过程。”集体记忆在建构的过程中常常因为现实的处境和需求被重组、再制,但是媒介仪式通过不断重复肯定着这种重组和再制。“妈,我回来啦!哪怕路再远,哪怕雪再大。妈,我回来啦!一个回家梦,一年冬和夏,肩上的行李来不及放下,身上还披着厚厚的雪花。熟悉的家门前心里想个啥,脱口而出的一句话,妈,我回来啦!妈,我回来啦!哪怕路再远,哪怕雪再大,一个回家梦,一年冬和夏……”,这是2019年春晚的一首歌曲,由容祖儿、林志炫、涵子和沙宝亮四个联袂演唱,“妈”既是具体的某个女性,更是民族和政治意识形态的精神表征,“游子归来”的美学意蕴在我们的文化语境中向来是家-国同体,私情与公理并存的,。

政治化、宏大叙事似乎必然会带来第三个特征即集体主义美学。“集体”与“个体”相对立,甚至消弥个体,因而美感和力量都来自群体,来自中心控制。舞蹈、歌曲、舞伴歌是历年春晚的重要组成部分,以2019年春晚为例,整台晚会近40个节目中差不多有30个为大型歌舞表演,动辄几十人同时登台,其中《敦煌飞天》有300多人同跳一支舞,多变和流动的队形,眼花缭乱又整齐划一的场面来自幕后“中心”的调控。除了歌舞外,戏曲《锦绣梨园》老中青演员也多达几十人,每一种民间戏曲都有一众演员身着同样的服装,装扮同样的角色、舞出同样的姿势,花团锦簇,万紫千红,再加上的声光电的舞美,视觉冲击力不可谓不大,但一曲演罢,真实的个体,有名有姓的演员完全消弥在集体之中,任何一个舞者都如同一颗一颗的螺丝钉,只有严丝合缝地契入到变幻的队列中,才有其存在的价值;只有配合他们的步伐和身姿才能表现出控制者所期待的气势恢弘的集体主义美感,这既是春晚令人叹为观之的美学风格,也宣示了唯有拥有巨大资源的媒体方能为之的权力。

社群美学:超现实幻想、萌酷、混搭与梗文化

与央视春晚集国家符号、国家话语、国家资源于一体的媒介优势而呈现出来的国家美学迥然不同,B站“拜年祭”只是喜欢二次元亚文化的社群自编自导自创的一台辞旧迎新的晚会。据《每日经济新闻》报道,2017年国内泛二次元用户超过3亿人,平均每三个年轻人中就有两个是二次元用户。2019年6月6日中国高考前一天,当年1000万考生中有500万上了B站“高考许愿墙”为自己祈福,从一个侧面表明B站在青年学生中普及程度。B站开设了动画、游戏、时尚、音乐、科技等多达32个主题频道,聚集了一大批意见领袖“UP主”和超过百万的活跃UP主,每天通过审核上线的用户自制视频多达一万多个。这套创作系统是互联网时代去中心化和基于趣缘共同体文化生产机制的典范之一,而每年举办的“拜年祭”只不过是集大成者,使二次元作品中那些深入人心的形象得以集中出现,让用户精湛的创意和技艺纷呈展演,也让优秀UP主携带作品精彩亮相,总之,是趣缘群体的集体狂欢仪式。“拜年祭”节目直播过程中,最常见的弹幕表白是“爱死这个小破站了”“我爱破站”“厉害了我的破站”“此生无悔入B站”,用户们对B站以及“拜年祭”的喜欢溢于言表。我们作为三次元世界中的研究者,在观看“拜年祭”时,除了视觉上的惊艳之外,最大的感受是满屏透露出来的“与你同在”的仪式感,是一群人用热情、纯爱、狂欢建构出来的“社群美学”。

B站作为二次元社群聚集地,已经毋庸讨论了。事实上,网络社群聚合的最主要特征是趣缘社交,B站也不例外。建基于此,“拜年祭”体现出了独特的超现实幻想美学风格。必须说明的是,二元次绝非一体化的群体,能赋予二次元的美学标签可谓数不胜数,但就“拜年祭”而言,“假想”“幻想”“虚构”所构建出来的超越三次元现实世界的二次元“架空世界”成为所有参与者所共享的焦点时空。与央视春晚遴选名人明星名团不同,“拜年祭”节目中亮相的人物全部来自二次元世界的虚拟人物。2019年“拜年祭”最受欢迎的单品之一“口袋竞技场2-决战阿罗拉”,舰C、火影、黑衣人、钢铁侠、FFF团……这些人物从动漫、游戏中走出来,被编织在一个故事中,调动起观看者不同年代的集体记忆和灼灼热情,场面“燃爆”。“哔哩哔哩干杯”“经费在燃烧”“我哭了”一类弹幕疯狂刷屏。真所谓,外行看热闹,内外看门道,为虚拟的人设、虚构的故事如此激情澎湃,如此痴迷狂热,对三次元世界中的冷眼旁观者而言是难以理解的。更为关键的是,在二次元趣缘社群看来,虚拟的人物,幻想的世界绝对比真实的人物,真实的世界更令人着迷,更令人神往。“长大成人的我们,已经不再是小孩子了,那些没有办法实现的梦想,那些爱过却无法相守的爱人,甚至是自己曾经有机会却没有选择的人生,他们在现实世界里永远没有了,但是在理想的世界里,他们却因为回忆而沉淀,而凝结成了最美的存在……”当“拜年祭”节目中出现2018年优秀作品和UP主名单时,旁白如此说,足以说明这个幻想的世界有多么美好!

如果我们回首去看B站最初的“拜年祭”,在一个多小时的视频合集中,耳熟能详的《金蛇狂舞》《步步高》等民乐伴随着UP主的祝福,其间穿插歌曲、动画等作品和展示才艺,内容质量还比较简单粗糙,而我们再看2019年的“拜年祭”,节目类型已包括歌舞类、MMD、鬼畜、原创动画/动态漫画、语言类、真人节目、隐藏彩蛋等,创作者从最初依赖UP主个人才华的UGC作品,转化为依靠B站力量和资源打造的PGC作品。在我们看来,UGC和PGC作品的主要差异体现在专业和精致程度方面,而其符号拼贴、混剪、挪用、戏仿、再创造的后现代艺术手法却别无二致,由此建构出的“赤子之心”“萌”“酷”的审美风格也贯穿始终。《上海真好玩》(2019)是二次元人物的魔都跨次元实景游,ACG作品中许多经典人物“乱入”,而背景又是真实的上海街头和城标建筑,画面风格的确甜美迷人,而二次元观看者也以独特的修辞,绝不吝惜地送出了“蜜汁可怜”“我想裸奔”“爱死这小破站”以表达极度狂喜和热爱之情。“拜年祭”的保留节目VOCALOID无限循环祭最早出现于2011年,如今已成为B站的精神图腾,传递着自由无羁的创作主张。其实,VOCALOID只是一款电子音乐制作的语音合成软件,在软件中输入音调和歌词,即可方便地合成拟人类声音的歌声,这成为B站UGC内容创作的核心工具之一,为创作者将触手可及的所有符号资源进行二次再创作提供了技术支撑。如《冠世一战》(2019),是B站创作者致敬2018年逝世的金庸老先生的动漫作品,金庸笔下《射雕英雄传》《倚天屠龙记》《天龙八部》《连城诀》《神雕侠侣》等作品中的众多人物也悉数登场,所有人物素材、情节、场景几乎是信手拈来,再按创作者自己的喜好用各种动漫手法加以再创作,而主题曲便是由VOCALOID技术支持的虚拟歌姬演唱的,从而构成一种史诗般却又碎片化的视觉审美。

B站“拜年祭”社群美学还充分表现在独特的“梗文化”中。“梗”,更准确地表述应该是“哏”,意为笑料、笑点。由于某些笑点被捕捉、被意会需要一定的背景知识和语境,“梗”便成为群体成员的一种“接头暗号”,由此形成了由“埋梗”“接梗”“玩梗”组合起来的“梗文化”。换一种更学术的表达,“梗文化”其实是互文性文本,即在一个开放性的文本中容纳了多个文本,它们相互编织交叉,从而释放出无穷意韵,而理解这样的文本,显然需要若干相关的“前文本”作为基础。B站“拜年祭”可谓满屏是“梗”,而解释每一个梗,往往需要足够的“亚文化资本”。上文提及的“口袋竞技场”中登场的动漫角色横跨日本、美国、中国,取材文本既有《葫芦娃》《钢铁侠》《黑衣人》,又有《火影忍者》《数码宝贝》《宝石之国》,“埋梗”非常之多。观看者能不断从中发现“彩蛋”,由此带来极大的观影愉悦,更为特别的是,这种观感不会停留于个人感受,相反会借助弹幕评论即时表达,即时共鸣,因而,我们能看到,“脱非入欧”“经费在燃烧”的“梗”不断刷屏。

如果追溯“脱非入欧”的来源,最初可能是游戏圈用来形容运气好坏的“脸黑”“脸红”。2012年《暗黑破坏神3》中,有玩家开始用“黑得像非洲人”指代运气极差;2013年页游《舰队Collection》中出现白脸“欧洲人”,指代运气好;2015年《暗黑破坏神3》国服主角的种族被翻译为“奈非天”,如此,“非洲”“欧洲”在自嘲话语中被频繁使用,并衍生了“非洲酋长”、“欧洲皇帝”、“脱非入欧”等说法。2018年,网易出品的现象级手游《阴阳师》上线,由于这款游戏有充值抽道具的玩法,运气因素尤为凸显,制作方在游戏中直接使用了“非酋”一词,网易CEO丁磊在直播中也使用了同样的说法,从在将“非酋”带出圈。由此可见,“梗”文化并不是刻意为之的,往往是在二次元作品的传播过程中不经意生成,并带有圈族属性和特定的集体记忆,也就是所谓的“次元壁”。与此同时,对“梗”的娴熟使用,恰到好处的发挥,深谙其精妙之处,也是二次元群体引以为傲的亚文化资本。

“梗文化”不仅体现在“拜年祭”节目中,也体现在弹幕互动中。可以这么说,看“拜年祭”的乐趣一半来自节目,一半来自弹幕,没有弹幕,“拜年祭”将逊色许多。满屏滚动的弹幕评论,时而七嘴八舌,各说各的,时而异口同声,统一刷屏,构成了与央视春晚观看模式截然不同的“零度美感”。电视直播的央视春晚,演出区与观看区分隔,台上与台下有别,电视屏幕里外不同,使前文所说的国家美学所蕴含的权力不平等清晰可感,而“拜年祭”颠覆了“舞台”及其权力寓意,由近在咫尺的手机、ipad和电脑屏幕取而代之,观看者以一种近身的、平视的身姿看节目,再加上实时弹幕评论同框出现,既使观看者可以随时随地发表自己的看法以及回应他人的评论,获得一种深度参与的共场感,又使节目内容与弹幕评论相得益彰,互为补充。以歌曲《海鲜粥》(2019)为例,烹制美食既合“拜年祭”场景,又贴近当今年轻人爱美食的趣味,同时,独特的第一视角拍摄,营造了一种自己在做菜的感觉,达到浸入式观看效果。这种感觉非常奇妙,情感上既可融入,融入集体观看中,理性上又可以随时抽离,通过弹幕发表个人观看;既有集体观影的激情狂欢,又有个体好恶的私人化表达。

新符旧岁:符号的流动与“框架力量”

央视春晚与B站“拜年祭”,前者盛行于电视的黄金时代,后者崛起于互联网尤其是移动互联网时代,因此,虽然同为辞旧迎新的媒介仪式,也都在一年又一年的持续发展中将自己成就为“社会/社群中心”,但央视春晚面向全球华人,“家族、宗法和国家意识形态在这里高度融合”,而“拜年祭”是二次元和泛二次元社群的盛典,承载的是同好们对虚拟世界真善美的共同幻想。央视春晚善于使用和创造“家-国”一体的文化符号,如学者们分析过的主持人报幕“北京时间20点零分零秒,中央电视台**年春节联欢晚会正式开始”以及全场在午夜时间倒计时迎新年,“时间建构不仅以电视节目的形式创造了春晚的节奏,而且完成了中国作为一个国家的本质的历史叙事。”除“北京时间”外,央视春晚还建构了“全球一家”的地理符号,从电话连线拜年,短信拜年,到视频互动拜年,再到主-分会场晚会模式,持续不断地制造出“天涯若毗邻”的共在感。与此相反,B站“拜年祭”的叙事逻辑中,抹去了清晰的时间叙事,可谓古往今来,任意穿梭,自由折叠,同时,除了节目串词主持人22和33开设在“哔哩楼”的虚拟饭店外(2019),空间处理同样可以在古今中外,率性穿越,随便驰骋。“拜年祭”里的世界的确是平的,然而,屏幕上不断划过的弹幕评论却造就了另一种“天涯共此时”的共在感,在“媒介制作者和受众之间的界限愈发不重要,这使得通过媒介实现的社会共在的时刻愈发容易建构”,只不过B站“拜年祭”的“共在”基础不再是“家-国”,而是二次元世界。

二次元以及其他青年亚文化的兴起,显然不仅仅体现在年轻人“不看春晚,看拜年祭是我最后的倔强”的宣称,也不只体现在将央视春晚当作聊天、打牌的背景音乐,更重要的是央视春晚正在成为微博微信中年轻人吐槽的对象,其快感有时已经超越了春晚节目本身。可以说,央视春晚所寓示的“家-国”共识正在逐渐淡化,取而代之的是存在于各类网络社交平台、视频播放平台和音乐平台中的青少年趣缘共同体。在此力量的消长过程中,凝聚青少年审美趣味和价值取向的那些媒介仪式、符号资源及文化实践成为特定意识形态关注的重心。在此,人类学分析仪式时的“框架”概念或许可以帮助我们更好地理解符号、仪式与外在于此的更宏观的审美和价值观的关联性。

根据尼克·库尔德里的解释,“媒介是把我们的注意力指引或框架到仪式表演中那种‘紧要的’、宏观的东西上去的途径……仪式是模式化的,实际上代表更宏观的价值和理解事物的框架。”并进一步指出,框架的组织肌理有三个层次构成,包括仪式所组成的行为是仿照某种类别或边界而结构的,类别代表某种根本的价值观以及在仪式中处于核心地位的社会属性与价值相关。换句话说,既有的对社会分类的那套机制框定了仪式表演的内容和形式,并通过特定的组织方式使得价值和等级关系具象化。在当下的社会整体文化中,央视春晚与B站“拜年祭”代表了主文化与亚文化两套媒介仪式,以及国家美学与社群美学两种美学逻辑,当亚文化、社群美学解构、弱化主文化、国家美学的话语建构和传播时,更宏观的社会价值将发挥“框架”作用。具体到央视春晚和“拜年祭”,如果我们将此置入更宏观的社会环境,就可以发现它们并非是两座对峙的孤岛,相反,它们不仅统一在春节的节日仪式中,共享某些特定的符号,而且同时受之于所处社会语境的制约,政治意识形态与商业意识形态两股“框架”力量也同样施力于两台晚会。

央视春晚在国家美学主导下,成为政治正确主导的媒介仪式,“拜年祭”则不然,因此,如何在“拜年祭”的社群美学中强化政治意识形态的传递,不仅仅是主流文化的要求,也内化为“拜年祭”创作团队的自律自审行为。我们可以见到,如何以二次元社群喜欢的符号资源和审美风格关照现实社会,“拜年祭”可谓一直在努力,尤其是最今几年,表现突出。2017年“拜年祭”出现了Alpha Go、贵州射电望远镜、里约奥运会、纪录片《我在故宫修文物》等内容。《燕京梦华录》(2017)用风靡全球的沙盘游戏《我的世界》(Minecraft)还原了一个精彩绝伦的故宫;《上海一夜》(2018)用复古漫画的方式再现了地下党交换情报的故事;《千里之外》(2019)以彩色动漫的形式刻画了早期革命先辈的风采与情怀;《乒乓帝国》(2018)通过动态漫画再现了一个乒乓国手拼搏与成长的历程……央视春晚中那些熟谙的“家-国”政治话语经过二次元符号的包装,获得了一种包含活力、热血、意气而令人动容的“少年气质”。传统文化元素,既是辞旧迎新习俗的组织部分,更是新时代文化自信所反复强调的,央视春晚自然不必多说,“拜年祭”也在竭力囊括各种传统文化元素。《繁华唱遍》(2019)演绎了一段梨园往事,传统花旦扮相的女主角用动漫形式来表现,六十年梨园经历由VOCALOID演唱,兼得了古典与现代之美,别有韵味。该词的词作者Vagary表示,歌词中不但有较为大众的《牡丹亭》、《桃花扇》,还有业已消弭的宋元杂剧、南曲北曲元素,“最大的目的,是希望如果有可能,各位看官老爷们会对传统戏曲发生一点兴趣。”歌曲《权御天下》(2015)讲述魏蜀吴争霸的故事,歌词有三十一处运用到三国及相关历史知识典故。B站董事长陈睿最喜欢的歌曲《九九八十一》(2016)取材自《西游记》,配上传统民乐、打击乐和吉他,古意新奏,“五百年前一场疯,腾霄又是孙悟空,失马鹰愁涧飞白龙,沙河阻断路难通,福陵山中收天蓬,岭上前行逆黄风,七星不照波月洞,千年白骨化阴风,鱼篮网通天一尾红……”,《西游记》中的几个主要人物和场景悉数登场。歌曲《万神纪》(2017),更是将我国上古传说进行了一场盘点,盘古——“太初混沌一双明目启张,持巨斧劈开这洪荒”;后羿——“烧热华夏子民的五脏六腑,射金乌的箭,按在我的弓弦上”;神农氏——“尝百草也豪饮大泽河渭汤汤”等,“众神”串起了中华民族上下五千年生生不息的历史。这些“杂烩”传统文化符号和现代表现手法的歌曲深受年轻人喜欢,《繁华唱遍》仅单曲播放就超过了200万次。

文化符号的输送总是双向互动的,尤其在商业逻辑支配下,如何获取更多收视观众成为央视春晚和B站“拜年祭”必须共同面对的问题。央视春晚上世纪90年代起逐渐走向商业化运作,近十年商业化模式日趋成熟。为了吸引渐行渐远的年轻观众回到电视机前看春晚,刻意采用年轻人喜欢的文化符号已经成为央视春晚有意识的一种努力。流行语的挪用是最为明显的,比如2019春晚中出现了B站流行语“真香”“C位”等;其次是邀请诸多流量“小鲜肉”“小花”明星,但毫无疑问,央视春晚出于政治正确的考量,对二次元符号的征用非常克制,非常谨慎。相反,B站一直以来是二次元文化自由生长的大本营,坚守“无广告原则”,不想为商业逻辑所左右,但自准备上市运作起,B站就不再是纯粹的趣缘社区,在维系最初的核心二次元用户的前提下,迅速扩充泛二次元用户成为必然之事。

结语

2018年B站“拜年祭”直播前推出了一部名为《小小少年》的4分钟新春微电影。电影讲述一对本有着代际隔阂、彼此抗拒、互不理解而关系冷淡的父子的“破冰”过程。儿子爱不释手的《魔卡少女樱》,被父亲斥之为“乱七八糟的东西”,矛盾由此激化。儿子偶然得知父亲年轻时曾经有过歌唱家的梦想,他悄悄修复了录有当年父亲唱《小小少年》的磁带,并作为一部动画短片的背景音乐。片尾旁白“为所有的少年和曾经的少年干杯”,“热爱过的,都是少年”。微电影很值得回味,父子两代人的隔阂,长辈对年少一代文化偏好的不理解,最终真的能共享共同的文化符号并能充分理解和认同对方的文化内核吗?“亚文化有自创文化符号的能力,并且不只创造表征自己的文化符号(流通的符号),同时也创造传达自身价值观的文化符号(稳定的符号)”,而亚文化可供输送给主流文化分享的符号仅仅是“流通的符号”,维持亚文化价值和精神的“稳定的符号”却往往与主流文化有偏差和甚至背离,很难被接纳和使用。“伪娘”最早出现在“超级女生”中,是一种一直以来都颇有争议的性别现象。2009年央视春晚,小沈阳一反东北大老爷的粗俗阳刚形象而以“娘娘腔”的模糊性别示人,结果毁誉参半。但是,三次元世界中对性别模糊或性别倒置的严苛,在二次元世界中显然要宽容许多。2019年“拜年祭”出现男扮女装的伪娘舞蹈时,弹幕传送出一片赞美惊讶之声,表示“完全没看出来是男的”“好美”。

与此同理,国家美学意义上的“流通的符号”,比如中国红、大宅门、红灯笼、戏曲、古典诗词、琴棋书画、汉服在向亚文化社群输入时毫无障阻,有时甚至被年轻人贴上了与众不同、新潮时尚的标签,但是这些文化符号所蕴含的内在价值和意义(稳定的符号)能为年轻人普遍认同和接受吗?事实上,国家美学意义上的流通符号,常常被年轻人“玩坏”,甚至有南辕北辙的解读。比如歌曲《好日子》(GOOD TIME,2019),由众多UP主一起演唱,MV采用倒拉片方式,形式上很新奇独特,别出新裁。那什么是B站二次元青少年们歌唱的“好日子”呢?MV给出的答案首先是“有猫”,而不是中文歌曲《好日子》所歌唱的“开心的锣鼓”“美好的世界”和“生活的花朵”。新年祝福也是两台晚会共有的仪式内容,他们都会送出“心想事成”“新春快乐”的套话,但只有“拜年祭”会祝福趣缘社群“新的一年躺着玩手机不被砸到脸”。由此,我们认为,国家美学的央视春晚与社群美学的“拜年祭”并非没有对话可能,以B站为代表的二次元群体,以“拜年祭”为媒介仪式的文化实践已经非常努力地在挪用主流符号资源装点自己了,相比之下,以央视春晚为表征的国家美学却仍需用平等心态看待年轻人所创造的文化符号和独特审美。从这样意义来说,国家美学在主-次文化的对话中更应该以开放、宽容的姿态对待互联网社群美学。