曾飞洋的“番禺打工族文书处理服务部”(下称“打工族”)成立于1998年。彼时他跟大多国人一样,对NGO一词闻所未闻,心中仅有一份朴素情怀,为遭遇工伤、欠薪的农民工提供法律服务,收取微薄报酬,步履维艰地维持机构存续。

直到2000年,一个偶然契机打开了热血青年的视野,他决意携“打工族”转型,不想一役成功,便在番禺造就了外界眼里第一个“国内劳工NGO”。

从司法局走出来

外界常常有一个误会,以为“打工族”为曾飞洋所创,其实当年他不过是个凑巧被拉下“浑水”的愣头青年。

1996年,曾飞洋从华南师范大学政法系大专毕业,家里再三托了关系,使得他顺利进入家乡的司法局成为公务员。与同年几百名分回南雄的应届生相比,这绝对是份难得的优差,曾飞洋却不满意,在司法局呆了不到一年,就跳槽到广州经纶律师事务所。“司法局没事做,每天喝茶看报纸,太清闲了。”他用简单一句话交待离开的理由。

“离开司法局,亲友虽然不理解,但还不至于反对。”曾飞洋说。毕竟当时经纶律师事务所的规模在广东首屈一指,个人发展预期相当理想。他被安排在顾问部,专门替企业客户解决各种法律问题。其中,调解劳资纠纷是“重头戏”。“大多是工伤赔偿、欠薪等问题。”遇到这些案例,他就要代表企业与索偿的工人谈判。

1998年初一个案子让他印象至深:一个客户的厂里发生工伤事故,受伤工人被鉴定为五级伤残,按照法律,企业应向工人赔付10万元。然而,客户斩钉截铁表示,“最多赔5万。”无奈,他只得出面与工人讨价还价。

虽然,曾飞洋知道自己代表的企业一方完全不占理,但谈判任务却完成得异常顺利。皆因改革开放以来,在劳资纠纷里,工人天然就处于弱势地位。身体受到伤害也好,遭遇不公平待遇也好,他们的愿望只是如此卑微,希望多少获得一点赔偿。至于具体赔多少,泰半还是态度强硬的企业说了算,他们只能接受。

一个个伤残工人拿着“打了折”的赔款乖乖地走了,而这甚至不够偿付基本的医疗费用。客户和事务所对曾飞洋的工作很满意,但歉疚的念头却在他脑内挥之不去:这些靠出卖廉价劳动力为生的农民工,如今连唯一的资本——健全的肢体——都失去了,尚得不到公平对待,未来他们将如何面对困境?

“他们本不应这么无助,是社会刻意忽略了他们对法律援助的需求。”曾飞洋感到,应该有人为他们做点事情。

正是这样的认知,使他与理想派的廖晓峰一拍即合。

廖晓峰走了,曾飞洋扛下去

根据媒体当年的报道,改变了曾飞洋命运的廖晓峰本是一个来自四川阆中的“打工仔”。一次偶然机会下,他运用自学的法律知识替一名老乡讨回了工伤赔偿,很快被誉为国内第一个敢向无良老板挑战、用法律武器维护打工者合法权益的“英雄”。1998年8月1日,他在朋友的帮助下于广州番禺成立了“打工族”,专门帮助工人用法律维权。

为网罗人才,廖晓峰通过朋友介绍认识了熟谙劳资纠纷的曾飞洋。“那天,我们促膝详谈,廖晓峰做的事情,完全就是我想做的事。”

初次见面,廖晓峰就希望曾飞洋跳槽“打工族”,但他只承诺支薪600元,而曾飞洋原来的月薪是2200元。“这些都没有关系,我还年轻,没有经济负担。”曾飞扬二话不说就答应下来。但他料想不到的是,他刚刚舍弃律师事务所的前途走进“打工族”,把他拉下水的廖晓峰就打了“退堂鼓”。

“‘打工族’成立后,确实走得步履维艰。”一开始,廖晓峰想成立一个法律咨询机构,但因为没有律师证,工商部门只批了“代理文书处理”的业务范围,还特别强调“不含法律咨询”。

不过私底下,“打工族”的主业仍是法律咨询甚至代理,只是以“文书服务”名义收费。因初衷是为农民工服务,故而收费极低,只求维持“打工族”最基本的开销——通常一个案件下来,只收几百至一千元服务费。但尽管如此,还是有很多服务费收不到。不少农民工一拿到赔偿就跑回老家了,“打工族”不但收不上钱,还赔了不少费用。

显然,当初凭着一时热情成立“打工族”的廖晓峰,对经营这样一个机构的艰难并没有足够评估,“打工族”成立仅短短一两个月,生存压力、精神压力和舆论压力已使廖晓峰处于内外交煎的境地。

此时,广东江南律师事务所拟成立劳工权益服务部,上门游说廖晓峰加入。廖动了心,问曾飞洋:“不若你与我一起到事务所去?”

“那‘打工族’怎么办。”曾飞洋的拒绝坚定而干脆,“要走你自己走,我不会放弃它。”这里本是廖晓峰梦之所在,然而两个月的艰难打拼使他的梦想迅速褪色。但同时,更坚定的理想却植入了曾飞洋的骨髓。

“假若一点挫折就言放弃,又怎值得当初决然的离开?”

廖晓峰终于独自别去,临行,他将“打工族”作价6000元转让给曾飞洋。表面看来,这6000元买下的仅是区区几部固定电话的“资产”,但它终于成为了曾飞洋决意为之奋斗一生的事业。

步履维艰

回想起廖晓峰的出走,如今曾飞洋依然感慨,“他内心始终缺少一份坚持”。不过也许不能对廖晓峰太过苛责,因为“劳工维权”在中国一直就是一份太过难以坚持的事业。政府部门的忌惮,经济的窘迫,身份的尴尬……廖晓峰出走后,曾飞洋也尝遍了这些压力的滋味。

1999年,司法局对“打工族”进行检查,以“文书服务部不能提供有偿法律服务”为由,判其超出经营范围,暂扣了营业执照。虽然执照后来还是拿了回来,但本来就入不敷出的“打工族”收费只能更加谨慎。而与此同时农民工们仍继续拖欠服务费。为了节省开支,曾飞洋每天除关心委托案件伤脑筋外,还要斟酌吃穿用度。“我们5个人,全天伙食费控制在15元以内。就是买点豆腐、青菜回来自己煮。”

尽管这样,“打工族”每月仍要支出5000元左右,收入平均却只有3000多元,曾飞洋每月要从个人积蓄里拿出2000元来填这个“窟窿”。他算了一笔账,在司法局和经纶律师事务所工作两年的积蓄,顶多只够为“打工族”再延一年存续而已。

“面对如此窘迫的处境,并不是不曾有过怨愤。”曾飞洋说,“我们咬紧牙关坚持替农民工维权,但他们却连低得不能再低的服务费也拖欠,最终把我们逼入绝境。”但这样的念头甫在脑中升起,马上被他迅速抛开。

“但若回头站在工伤劳工的立场上想,他们肢体已经致残,国内工伤赔付标准本来就不高,几万元赔偿金只不过是最基本的医疗费用补偿,那是他们的救命钱,一分一毫都是他们应得的。好不容易拿回来了,却要在当中抠出一部分来付律师费,不情愿是必然的。”也许“打工族”能够坚持下来的原因,并不是曾飞洋比别人更伟大,只是他不吝于站在农民工的角度换位思考而已。

对形势的冷静分析使曾飞洋从毫无积极意义的怨怼情绪中抽离出来,他不断思索:改革开放以来,社会的繁荣发展以及资本原罪都建立在农民工的挥洒血汗和利益牺牲之上,当他们受到进一步侵权,连基本生存和尊严都难以得到保障时,维权的成本难道不应由社会来承担?“肯定有一种方式,既可以保障维权组织生存发展所需资金,又不需要进一步榨取农民工得来不易的血汗钱。”

这个突如其来的念头给了昔年的瘦弱青年以力量,他一边思考,一边坚持,再坚持。

“劳工NGO”

2000年,曾飞洋到北京参加了一个NGO论坛,一直蜗居在番禺的南方小子终于开了眼界,“这是我第一次接触NGO这个概念。我对论坛上的专家说,我们对NGO很感兴趣,但不知道该怎么做。他们问我,你们现在是做什么的?”

听完曾飞洋的介绍,与会专家一拍大腿,说,“你所做的事情,你思考的发展方向,正正与NGO的理念不谋而合啊。”他找到了与信念契合的方向。

犹如暗室当中打开一扇窗,便见到了曙光。2001年下半年,曾飞洋找到了第一个愿意为“打工族”提供资金援助的机构——香港基督教工业委员。尽管那只是区区每月2000元的资助,却足以将他们从山穷水尽的境地拉了出来。

至2002年,资金一步步到位,“打工族”已彻底转型为NGO组织,不再向到来寻求帮助的农民工收取一分一毫诉讼费或服务费。

这个年仅28岁的小伙子,打造了中国大陆第一个“劳工NGO”。

转型成功,意义不仅在于解决“打工族”的政策风险和存续问题,更重要是令曾飞洋对劳工服务的广度和深度有了更深一步的思考。彼时已是21世纪之初,80后新生代农民工开始步向社会舞台。相比起上一代农民工克勤克俭,打工但求解决温饱的简单愿望,他们对社会,对工作、生活都有了更多的诉求。

“中国社会经济不断腾飞,人们对在经济发展背后起着重要推动力的上亿农民工看法却仍然停留在马克思时代。”曾飞洋生于70年代,但他最听不惯社会上指责80后尤其是新生代农民工的种种言论,“说他们对工作挑剔,不愿意加班,无责任感等等,仿佛只有不计回报、任劳任怨才符合社会要求。但他们也是中国公民,要求与城市人更接近的福利和生活环境,要求更人性化的管理和生产条件,其实是新一代农民工公民意识不断提高的好现象。”

为此,曾飞洋开始探求向维权以外的服务领域发展。

这几年,他最满意的项目是2003年由美国Reebok赞助1.5万美元在番禺石碁镇成立的“打工者文化服务部”。“服务部里提供各项文体设施、培训及联谊活动,电脑班、舞蹈班、英语班等短期课程不断循环开放,目的是丰富农民工的学习和生活,希望他们在这个城市里拥有更多归属感。”

此期间,曾飞洋又认识了张治儒、景祥等人,他们都是以志愿者或参观学习的身份进入“打工族”的。呆了一段时间,又把这里的经验带到深圳、东莞等地自立门户。几年里,珠三角迅速涌现了数十家类似的劳工NGO。

而被称为“黄埔军校”的“打工族”,终于也搬离了原来办公食宿一体化的小单间,发展了百余名同期志愿者……

“机构的发展一步一步好转,这是有目共睹的。”坐在番禺市桥的咖啡厅里,曾飞洋有点安慰地感慨,但语气中却仍不无遗憾。

夹缝生存

毕竟,生存是生存下来了,却是夹缝生存。

21世纪以来,各领域的NGO早已在国内遍地开花,发展得如火如荼,但珠三角劳工NGO却似一个异数:规模难以做大,知名度无法提高,更重要的是,时至今日,“打工族”与绝大多数劳工NGO一样,还保持着工商注册的身份,可谓名不正言不顺,尴尬之至。

到了2007年,番禺石碁镇公安部门向“打工族”发难,要求他们把“打工者文化服务部”关闭搬迁。原因是这里每天都聚集了上百农民工,一旦其组织起来发动群体事件,后果不堪设想。“逼迁”行动到了后来,断水断电,甚为白热化。为免矛盾继续加剧,曾飞洋只好将广受好评的文化服务部暂停。

事情发展到这个地步,他明白,与环保、助残、扶贫等温和的NGO组织相比,政府对劳工NGO更心存顾虑。曾飞洋认为他们为政府解决了很多问题,疏导了外来工生活中的压抑和情绪,但政府眼里看的却是别的问题。“他们总是担心那些从来没有发生过,也不会发生的事情。”曾飞洋摊摊手。劳工NGO未来能走多远,“主要的阻力来自于政府和企业。”

在曾飞洋为如何取得政府的谅解而头疼时,另一家劳工NGO——深圳龙岗打工者职业安全健康中心(下称“打工者中心”)负责人黄庆南出事了。2007年11月20日,黄庆南被持刀歹徒砍成重伤,左小腿永久性残疾。经查,此为企业对其向工人公开宣传维权知识的报复。这件事带给曾飞洋的震撼极大,却不是因为恐惧。

“不,我不害怕,只感到深切的惋惜。”他惋惜的是,事件淡去后,黄庆南竟离开了“打工者中心”。

“我绝不相信这是他自己的抉择。我对黄庆南很熟悉,一个早已决定把劳工维权服务作为终身事业的人,怎么可能因为打击报复而离开?”他紧皱眉头,敲着桌子,“是有关方面的压力?还是出于NGO组织的安排?这太令人心寒了。”

也许黄庆南的真正想法只有他自己才清楚,但一往无前的曾飞洋,则根本想象不出自己会有放弃劳工NGO事业的可能性。“已经走不开了,这辈子就做这件事!”

不过,黄庆南的经历并不是没有警惕效用。

现在做事情会更多地考虑进退适度,不能过激。把握政府底线的同时,也要迁就农民工群体意识发展的步伐,在他们需要的时候给他们支持,而不是自己跑在前面搞运动、叫口号,煽动他们做什么。“群体性事件那是更加不能搞的。”

“正名”还是招安?

在曾飞洋看来,他带领着劳工NGO一步一步地发展,其实也是在见证着公民社会的成长。

“如果你很急,会觉得劳工维权推了十多年,问题依然还存在,社会没有一点进步。但如果真正用心到细微处,却可以感受到它的微妙变化。”

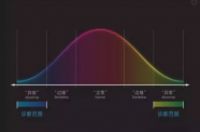

“民工荒”就是曾飞洋眼中的“进步”:“新生代农民工不再向恶劣的工作条件、不公平的工作待遇低头,宁愿另寻出路也不走进‘血汗工厂’,从农民工自我意识成长的角度看,这当然是一个好现象。”

10年前,接受了“打工族”帮助的农民工为了逃避服务费,拿了赔款就落荒而逃。而今,这些有过维权经验的农民工却已成为“打工族”义工群体最中坚的力量。他们当中很多人比律师更熟悉《劳动合同法》。

最近,越来越多学者也在为劳工NGO的正名而呼吁。深圳市总工会亦拟在各街道成立工会维权服务中心,计划把劳工NGO成员和“公民代理”纳入,让他们作为律师助理进行维权工作。

“看,一切都向着好的方向发展,我有什么理由不充满信心,不坚持下去呢。”曾飞洋笑着说。甚至对于深圳市政府多受NGO诟病的“招安”计划,他也不介意。“只要不完全剥夺NGO的独立性,我不介意工会来领导。”

是的,天性乐观的曾飞洋嘴里总是说:不急,不急。但其实,身处夹缝而难以舒展拳脚的他怎么可能一点不着急。

不过,他今年才36岁,未来的路还有很长。他们当然不会永远处于灰色地带。