一、政治极端主义的兴起?

唐纳德· 特朗普(Danold Trump)自2015年6月宣布以共和党人身份参选美国总统以来,就凭借成功者的形象和鲜明高调的政治风格赢得大量选民的支持。但特朗普的言论常常让反对者感到不安:他公开说墨西哥非法移民“带来了毒品”、是“罪犯”和“强奸犯”,声称要在美墨边界修筑隔离墙;他毫不掩饰对穆斯林的不友好,主张对美国穆斯林人口建立专门的登记系统,同时限制外国穆斯林入境;他还抨击自由贸易,主张修改北美自由贸易协定(NAFTA),反对跨太平洋伙伴关系协定(TPP),认为中美贸易的巨额赤字是“有史以来最大的盗窃”;他并不理会民主问题上的“政治正确”,在电视节目中公开说独裁者萨达姆· 侯赛因和穆阿迈尔· 卡达菲继续掌权比较好,因为他认为伊拉克和利比亚现在的局势更糟;面对反对者的抵制运动,他在演讲中甚至鼓励支持者应该对反对他的人“挥上一拳”。在很多美国媒体看来,特朗普是“民粹的”、“贸易保护主义的”、“孤立主义的”、“威权风格的”以及“自相矛盾的”。

起初,很多共和党精英误以为特朗普只是一位常见的搅局者。但出人意料的是,特朗普开动选举机器之后,竟然一路高歌猛进、攻城略地。截至2016年4月26日,在共和党已产生初选结果的42个州中,特朗普赢得27个州,第二名特德· 克鲁兹(Ted Cruz)仅赢得11个州。如今,随着其他候选人的纷纷退选,特朗普赢得共和党总统候选人的提名已成定局。然而,2016年5月7日的英国《经济学人》杂志却以《特朗普的胜利:美国的悲剧》为题,对此做了封面报道。《经济学人》的政治立场倾向于保守主义,一度是共和党总统里根的铁杆支持者,如今却大张旗鼓地反对特朗普,这样的做法显然非同寻常。与共和党传统意义上的中右立场相比,特朗普无疑在右翼道路上走得更远。有人担心,“特朗普现象”意味着政治极端主义已经在美国政治的中心地带崛起。这一现象的背后,是白人与少数族裔之间、基督教与伊斯兰教之间、开放主义者与民族主义者之间政治分裂(political cleavage)程度的提高。

今年的美国总统大选不仅有共和党的“特朗普现象”,而且还有民主党的“桑德斯现象”。伯尼· 桑德斯(Bernie Sanders)曾长期以独立人士身份当选美国国会议员,2015年宣布以民主党身份参选美国总统。与其他美国政治家不同,桑德斯曾经说:“我是一名社会主义者(socialist),每个人都知道这一点。”这位出生寒微的犹太裔政治家,年幼时曾生活在纽约布鲁克林的一个狭小公寓里,所以他说自己从小就有“阶级意识”的萌芽。桑德斯的一个竞选主张是要将每小时7.25美元的最低工资大幅提高至15美元。这在很多经济学家和工商阶层看来无异于饮鸩止渴。他主张向美国富人征更多税,号称要把美国从亿万富翁的手中夺回来。他也是自由贸易的反对者,认为自由贸易协定“对美国工人来说就是一场灾难”。20世纪初,德国经济学家维尔纳· 桑巴特曾试图解释“为什么美国没有社会主义”,但如今,美国民主党竟然出现了一位颇受欢迎的、自称“社会主义者”的总统候选人!

尽管桑德斯面对希拉里· 克林顿毫无优势,但他在民主党初选中算得上表现不凡。截至2016年4月26日,在民主党已产生初选结果的43个州中,希拉里赢得25个州,而桑德斯赢得了18个州,仅落后7个州。尽管桑德斯几乎没有机会赢得民主党总统候选人提名,但上述数据显示,他在民主党选民中的支持度并不低。如果“特朗普现象”意味着右翼激进主义的兴起,那么“桑德斯现象”则反映出左翼激进主义的兴起。从今年的总统预选看,美国左右政治光谱的距离明显拉宽了,这意味着美国社会政治裂痕的加深。

无独有偶,欧洲政治生活中早已出现政治极端主义的征兆。2014年5月第八届欧洲议会选举结果显示,欧洲议会的三大主流政党——代表中右的欧洲人民党团(Group of the European People’s Party)、代表中左的欧洲社会党团(Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats)和自由民主联盟(Alliance of Liberals and Democrats for Europe)共获得479个议席,比例为63.8%,跟5年前相比下降了8.6%。与此同时,极左和极右政党在很多国家都实现了议席数量的突破。在法国,极右政党法国国民阵线(National Front)一举拿下24席,而该党被德国财政部长沃尔夫冈· 索伊布勒(Wolfgang Schaeuble)称为“法西斯主义者”。主张退出欧盟及采取严厉移民限制政策的英国政党——独立党(Independence Party)成功拿下24席。在德国,新兴右翼政党新选择党(Alternative for Germany)的席位数量取得突破,赢得7席。2016年4月,该党还通过新的政党宣言,把反对德国和欧洲的穆斯林化作为未来的主要政纲。在希腊,具有新纳粹主义风格的激进民族主义政党金色黎明党(Golden Dawn Party)获得3席,新兴的极左派——左翼激进联盟党(The Syriza Party)赢得6席,该党还在2015年希腊国内大选中成为议会第一大党。最新的一则消息是,在2016年4月24日奥地利首轮总统大选中,极右翼政党自由党(Austrian Freedom Party)的总统候选人诺伯特· 霍费尔(Norbert Hofer)名列第一,因为该党“严格限制移民”的政纲大受欢迎。中间派政治力量的相对下滑和极左、极右政党的崛起,已经成为欧洲政坛的一种新特征。

2014年欧洲议会大选至今,欧洲国家饱受恐怖主义袭击和难民危机的双重困扰。从2015年1月巴黎《查理周刊》事件、11月巴黎暴力恐怖事件,到2015年秋天至今的难民危机,再到2016年3月布鲁塞尔连环袭击事件,欧洲人的生活时常为不安甚至恐惧所笼罩。尽管恐怖袭击与难民危机的成因不同,但它们都与中东北非地区的穆斯林世界有关。因此,这种局势愈艰难,欧洲内部反移民、反难民、反穆斯林的声音就愈高涨,以至于“伊斯兰恐惧症”(Islamophobia)已经开始在欧洲蔓延。

早在2011年7月,挪威就发生过国内极端保守力量发动的于特岛大屠杀事件,作案者是32岁的挪威人安德斯· 贝林· 布雷维克。布雷维克在一份宣言中严厉抨击政府的移民政策,怒斥欧洲的“多元文化主义者”与“推动伊斯兰化人士”,声称他们应该为这种“背叛行为”付出代价。这是欧洲首宗由极右派保守人士发动的大规模恐怖袭击事件。于特岛惨案固然只是个案,但民意调查显示,在很多欧洲国家中,排斥穆斯林的情绪正在升温。不少欧洲人认为,穆斯林的信仰与欧洲文明格格不入,而欧洲一些地方的伊斯兰化让他们深感恐惧。有研究证明,欧洲和美国的普通公众的确存在着所谓的“反穆斯林偏见”(anti-Muslim prejudice)。德国贝塔斯曼基金会的调查显示,在西班牙、德国、法国等地,有超过一半的非穆斯林公民认为,伊斯兰教对他们自己的国家构成了威胁。而针对欧洲穆斯林公民的调查则显示,一定比例的穆斯林人口有敌视西方文明的倾向。比如,在英国,绝大多数穆斯林人口认为西方人是“自私、傲慢、贪婪和不道德的”,一半左右的穆斯林人口认为西方人是“暴力的”。这两种现象互相强化,更加剧了欧洲内部“西方人”和穆斯林之间潜在的紧张关系。

二、全球化与西方社会内部的鸿沟

这些现象是否意味着政治极端主义已经在西方社会兴起呢?对这个问题的回答见仁见智,其涉及如何界定和衡量政治极端主义。但是,从“特朗普现象”到“桑德斯现象”,从欧洲极左、极右政党的兴起到“伊斯兰恐惧症”的蔓延,确实意味着西方社会内部鸿沟的加深。笔者认为,这种社会鸿沟的加深主要有四大因素——国内层次上主要是经济不平等的加剧和人口族群--宗教结构的多样性;国际层次上主要是苏联解体导致的外部压力消失,以及国际体系中文明冲突的兴起。

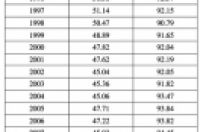

经济不平等从来都是造成社会分歧的重要因素。当经济不平等程度很高时,极端主义或激进主义更易于兴起。在过去的一个世纪中,西方发达国家的经济不平等经历了一个先降低、后提高的过程,转折点是在20世纪70、80年代。基于经合组织(OECD)的数据,有学者指出:“从20世纪80年代以来,大多数OECD国家的收入不平等程度都提高了。”20世纪80年代,前10%最高收入者的平均可支配收入是最低10%收入者的7倍左右,这一数据在2010年上升至9.5倍。若以基尼系数衡量,这一时期OECD国家的基尼系数上升了10%左右。1985-2013年间,22个最发达OECD国家中有17个国家的基尼系数上升了,4个国家几乎没有变化,只有1个国家出现了下降。

与其他发达国家相比,美国的贫富分化似乎更为显著。OECD网站的最新数据显示,2012年美国收入基尼系数已经高达0.39,在OECD国家中排名仅次于智利、墨西哥和土耳其,高于所有欧盟成员国。世界银行最新公布的数据则认为,2013年美国的基尼系数已经上升至0.41。根据美国有线电视新闻网的报道,2013年美国最富有1%人口所赚的收入大约是所有美国人税前收入的20%;20世纪50-80年代,这一数据大约是10%。美国国会预算办公室2011年的一项调查显示:1979-2007年间美国前1%最高收入家庭的收入增长了275%,而占人口60%的中产阶级的收入仅增长了40%。这说明高收入群体从美国过去数十年的经济增长中受益较多,而普通中产阶级受益较少。

正是由于西方国家贫富分化的加剧,不平等现象再次成为国际学界的热门议题,法国经济学家托马斯· 皮凯蒂(Thomas Piketty)《21世纪资本论》的出版恰逢其时。他认为,只要资本收益率高于经济增长率,贫富差距天然就有扩大的趋势。该书的出版引起很大轰动。美国经济学家保罗· 克鲁格曼(Paul Krugman)多次撰文力挺,但另外两位经济学家劳伦斯· 萨默斯(Lawrence Summers)和达龙· 阿西莫格鲁(Daron Acemoglu)则认为,资本收益率高于经济增长率未必会导致经济不平等的加剧,而且皮凯蒂的经济数据存在不少差错。其实,关于经济不平等的研究和论战由来已久。传统上,学术界认为影响经济不平等的原因主要包括资本因素、技能高低、教育差异、性别或族群因素、健康因素、经济增长阶段、个人运气等,而累进所得税、转移支付和社会福利、普及教育等措施可以有效降低一国的经济不平等程度。这些理论与政策各有所长,但其中大部分理论无法解释,为什么西方社会的贫富差距在最近三四十年显著地扩大了?

笔者更赞同全球化是导致西方发达国家最近三四十年不平等程度加剧的主因。近些年,这方面的研究也越来越多。在国际经济理论模型中,一国经济要素可以分为资本和劳动力。与劳动力要素相比,资本要素更富于流动性。随着全球化的深化,发达国家的资本要素倾向于在全世界寻找投资机会,并将生产的商品在全世界进行销售。资本的本性,就是要寻求更低的成本、更大的市场和更高的利润。相对来说,发达国家劳动力要素的流动性就比较低。这样,掌握和管理资本的投资者、管理阶层倾向于与全球范围内成本更低的劳动力要素相结合,从而构成了对国内劳动力的大规模替代。结果是,投资者与管理阶层通过资本要素在全球范围内的优化配置获得了更高收益,普通工薪阶层却因为劳动力要素的全球替代而相对受损。根据世界银行的数据,从1988年到2014年,全球出口商品贸易总额已经从7852.4亿美元增长至158624.2亿美元,提高了整整20倍。根据OECD的数据,全球对外直接投资(FDI)总额在金融危机之前的2007年,已高达21824.1亿美元。正是全球化对资本和劳动力要素截然不同的经济效应,驱动了西方发达国家新一轮的贫富分化。

国内层次的另一主要因素,是过去数十年间欧美社会人口族群--宗教结构的重大变化。新增移民加上不同族群出生率的差异,使得美国和欧洲都出现了白人族裔人口比例下降、少数族裔人口比例上升的现象。这里的少数族裔人口不仅包括黑人、拉美裔和亚裔,还包括快速膨胀的穆斯林人口。从经验上说,美国和欧洲是以基督教为主导宗教的社会,往往难以有效同化或吸纳信奉伊斯兰教的穆斯林人口。即便在取得美国或欧洲国家的国籍之后,部分穆斯林人口仍然难以建立起基于公民身份的政治认同,他们往往把宗教认同置于国家认同之上。这使得欧美社会对日益增长的穆斯林人口产生了很深的群体焦虑。

美国历来是一个移民国家,被视为各种移民的“大熔炉”。但过去相当长时间里,美国人口的绝大部分都是欧洲白人的后裔,而这种人口结构正在发生改变。美国国家统计局的资料显示,1950年美国的白人比例为88.6%,但此后白人比例开始稳步降低,2000年降至75.1%。位于华盛顿的智库皮尤(Pew)研究中心公布的预测数据显示,到2050年,欧洲白人族裔(不包括拉丁裔)人口比重将降至47%。届时的美国在人口构成上将成为一个由不同的少数族裔占据支配地位的国家,这将会是一个族群、宗教和文化意义上的“新美国”!

那么,这种人口结构的转变对美国意味着什么呢?美国能否适应这种人口结构的巨大转变呢?著名政治学家塞缪尔· 亨廷顿曾专门著书讨论美国的族群结构与身份认同问题,而他的立场也经历了重大转变。在1981年出版的《失衡的承诺》中,亨廷顿认为支撑美国的是一整套“美国信念”,包括自由、平等、民主、法治、个人主义、宪政等核心价值观。所以,美利坚是一个“政治的民族”,其国民的国家认同是基于这套历久弥新的美国政治信念。尽管亨廷顿讨论了黑人遭受的不公以及新移民带来的压力,但当时的他并不认为这会导致什么严重问题。然而,到2004年出版《我们是谁?——美国国家特性面临的挑战》时,亨廷顿的立场已发生转变。他认为,美国国民身份与国家特性的核心是“盎格鲁--新教文化”,这使美国有别于欧洲或其他国家与文明。由于国内社会的族群分化和国际体系中的文明冲突,亨廷顿更强调国家认同的重要性,认为美国正处于何去何从的重要关头。如果不大力捍卫和发扬“盎格鲁--新教文化”的国家特性,美国就有分化和衰落的危险。在亨廷顿看来,具有不同族群、宗教、文化和语言背景的少数族裔人口比重的大幅上升,将是未来美国无可回避的政治挑战。

与美国相比,欧洲人口的穆斯林化趋势更为明显。二战以后,特别是20世纪60年代以后,穆斯林移民不断涌入欧洲。与此同时,欧洲穆斯林的人口生育率要比欧洲平均的人口生育率高出很多。从1990-2010年,穆斯林占欧洲人口的比重由4%迅速增至6%。这意味着,现在欧洲平均每16个人就有一个穆斯林。按照目前的趋势预测,2030年这一人口比例就会提高至8%。以英国为例,二战结束时,该国穆斯林人口非常少,但目前已增至近300万。如今,伦敦甚至还选出了穆斯林市长,这让英国的基督教保守派很是不满。德国和法国这两个欧陆大国目前的穆斯林人口均已超过470万,分别占两国人口5.8%和7.5%。荷兰、比利时、希腊和奥地利的穆斯林人口也已超过5%。正是在这一背景下,2015年秋大量穆斯林难民的涌入,不仅引发了一场人道主义危机,而且引起了欧洲保守势力的严重恐慌。后者担心欧洲的穆斯林化会加速到来,今日的欧洲未来将不复存在。

美国和欧洲人口结构的改变会造成深远的影响。今天西方文明所达到的高度,很大程度上依赖于其特有的一套制度和信念,而这又离不开欧美社会中诸多基本共识。随着欧美社会人口族群--宗教结构的改变,他们能否维系过去二三百年里支撑西方文明的这套制度与信念呢?另外,随着人口族群--宗教多样性的提高和亚文化多元主义的兴起,欧美社会内部是否会出现实质性的族群--宗教冲突呢? 20世纪以来,亚洲、非洲和东欧的很多国家都因严重的族群--宗教冲突而陷于动荡不安。随着人口结构的改变,欧美社会能避免这样的悲剧吗?这对西方世界来说又是一个新的挑战。

除了国内因素以外,国际因素也同样重要。毕竟,国际政治与国内政治是互动的。国际政治中的合作与冲突,以及国际体系的特质,都会影响一国国内政治的趋势。对欧美国家来说,最近30年的重要变化是苏东剧变与冷战体系的终结。二战后,由于苏联的存在和东西方阵营的对峙,西方国家一直处在强大的外部政治压力之下。这使得西方国家更有可能维系社会内部的政治团结。亨廷顿也这样说:“历史经验和社会学分析表明,国无外敌,其社会团结往往容易削弱,很可能孕育分裂因素。”此外,冷战体系还是资本主义阵营与社会主义阵营的对立。这种对立的一个后果是,在欧美国家内部,极左的或“社会主义”的政治力量容易被贴上“政治不正确”的标签。所以,在冷战时期,欧美社会内部的左派主要是温和左派,而极左派的政治空间非常有限。

但1991年苏联解体却给西方世界带来了两个始料未及的后果:一是巨大的外部政治压力消失后,欧美国家国内政治生活中潜在的社会分裂或政治冲突更容易浮出水面;二是西方国家内部左派力量(包括激进左派力量)更有可能重新崛起,激进左派“政治不正确”的帽子因苏联解体而被“摘掉”了。这恐怕是“历史终结论”的提出者弗朗西斯· 福山所没有预见到的。尤其是,随着西方社会内部贫富分化的加剧,左右对立会更严重,一种新的阶级政治有可能在西方社会重新兴起。金融危机之后的“占领华尔街运动”,就是阶级政治再次勃兴的征兆。

国际体系中的另一个变化是文明冲突成为重要的新现象。早在1993年,亨廷顿就认为,冷战终结之后,国际体系中的主要冲突将会是文明的冲突,而宗教是界定不同文明的主要因素。他认为,今日世界的主要文明包括西方文明、儒教文明、日本文明、伊斯兰文明、印度文明、斯拉夫--东正教文明和拉丁美洲文明,或许还有非洲文明。亨廷顿的观点,在国际学界和中国国内引发了激烈的论战。正当学术界和媒体为此争论不休时,印证文明冲突论的重大事件突然登场。2001年,基地组织策划实施的“9·11事件”至少在某种程度上验证了亨廷顿的先见之明。

21世纪以来,国际体系中最具对抗性的文明冲突,主要发生在以欧美为中心的基督教世界和以中东北非为中心的伊斯兰世界之间。基督教世界与伊斯兰世界不仅宗教信仰和基本教义不同、处理政教关系的原则不同,而且还有着非常复杂的历史恩怨。历史上,伊斯兰文明非常辉煌,曾入侵西班牙与法国,但1500年以后基督教文明逐渐崛起并开始主宰世界。考虑到它们的空间距离非常接近,两者更容易在地缘政治上产生紧张关系。从18世纪到今天,一方面是西方基督教文明主宰了世界,并建立了全球性的国际体系和游戏规则;另一方面是伊斯兰文明整体上处于守势,他们寻求的是与西方世界不同的价值观和宗教政治模式。特别是冷战结束以后,仇视西方世界的伊斯兰教极端分子开始把恐怖主义袭击作为主要的斗争手段。从2001年“9·11事件”到最近的巴黎、布鲁塞尔恐怖袭击,都是这一冲突的产物。这种模式也成了塑造今日西方国家国内政治和世界格局的关键因素。

三、西方世界可能的抉择?

面对这样的局面,美国与欧洲将拥有一个怎样的未来?西方世界又可能会做出何种抉择?这个问题很容易让人联想到亨廷顿另一部早期著作的书名——《难以抉择》(No Easy Choice)。通常情况下,只要一个问题长期存在,就说明该问题可能难以解决——因为所有易于解决的问题都已经被解决掉了。今天欧美社会面对的这些问题亦不例外,无论是国内的贫富分化、人口族群--宗教结构的多样化,还是国际体系中的文明冲突,西方国家似乎并没有什么一劳永逸的简单解决方案。笔者所能分析的,不过是这些现象未来的趋势和西方世界可能的抉择。

首先,西方国家会如何应对国内社会的贫富分化呢?20世纪末,美国曾出现一部题为《阶级政治的终结?》的著作。作者杰弗里· 埃文斯(Geoffrey Evans)认为,西方国家阶级政治业已终结的观点具有误导性,阶级政治并未衰落,而只是转换了形式。时至今日,如果贫富差距继续扩大,阶级政治有可能被激化,部分国家甚至会出现政治冲突的加剧。考虑到全球范围内贫富差距还很大,以及经济全球化尚有发展空间,西方社会内部贫富分化的主要驱动力仍然存在。

当然,好消息是目前OECD国家的贫富差距还不算太大,收入基尼系数的均值仅位于0.31~0.32的区间。同时,很多国家都致力于通过调整公共政策来降低经济不平等程度,比如强化累进所得税政策、更有效的再分配政策、扩大政府开支等。尽管这些政策措施可以缩小贫富差距,但每一种政策措施都有相应的代价。比如,更多的支出往往意味着更沉重的税负或更多的政府公债。很多国家同时还面临着经济增长乏力、主权债务危机和全球化时代政策竞争的多重压力,实施这些调整措施的难度也相当大。

总体上说,西方国家面临着“左右为难”的困境。左派政党执政,往往更注重平等,旨在更大程度地满足中下阶层的利益诉求,但通常无力克服经济增长减速的压力和公共财政的重负。右派政党的新自由主义方案,固然着眼于使市场机制更好地发挥作用和提升经济效率,但常常无力缓解贫富差距的扩大,从而引发中下层阶级的严重不满或社会抗争。目前看来,左派与右派似乎都难以提供有吸引力的政治纲领和政策方案。

其次,欧美国家如何应对人口结构的多样化和亚文化多元主义的崛起?对西方国家来说,如何在维系现有的政治制度与基本信念的同时,吸纳或包容族群--宗教的多样化呢?这似乎并不容易。如果现有自由民主政体的吸纳或包容能力,无法适应人口族群-宗教结构多样化的速度,此种体制也可能会面临“政治衰朽”(political decay)。那么,他们能否在自由民主政体的基本框架内找到解决问题的有效方法呢?这看上去是一个两难。如果西方国家采取一视同仁的宗教信仰自由政策,随着穆斯林人口比重的持续提高——考虑到其宗教信仰对其他宗教并不持友善的宽容立场,这些国家最终可能会陷入宗教与政治关系的困境。但是,如果西方国家对国内穆斯林人口采取一种区别对待的政策——比如特朗普或欧洲极右政党主张的根据宗教身份来区别对待的政策,这是否又会损伤西方国家的立国原则与基本价值呢?由此可见,自由主义政治原则在面对国内人口族群--宗教结构多样化——特别是面对那些无法以自由主义政治原则有效同化或吸纳的族群--宗教群体时,会面临前所未有的挑战。在可预见的未来,由于白人生育率的普遍降低、少数族裔移民的增加以及少数族裔——特别是穆斯林——更高的生育率,欧美国家的这种政治困境估计还会加重。

面对此种难题,欧美国家有几种可能的选择。第一种选择是同化策略。历史上,美国和部分欧洲国家在这方面做得非常成功,他们基于国家认同和公民身份对绝大部分少数族裔人口进行了有效同化,使他们成功融入了西方主流社会。然而,现在这样做的难度越来越大。随着少数族裔人口的增加,他们不再容易被稀释,而更有可能形成一个个聚居的亚文化社群。此外,穆斯林这样的少数族裔是很难被西方文明同化的群体。第二种选择是文化多元主义策略,即尊重不同族群的宗教信仰和文化特质,并鼓励他们和谐共处。这种做法更符合尊重宗教信仰自由和个人自由的原则,但客观上会导致一国宗教与文化异质性的大幅提高。如果亚文化多元主义在西方国家内部崛起,是否会引发更多的摩擦与冲突呢?包括穆斯林在内的少数族裔人口的快速增长,是否会在一定程度上消解西方文明赖以生存的基本信念与价值呢?这种文化多元主义策略也对应着相应的风险。第三种选择是向基督教保守主义政策转向,可能的做法包括限制移民或限制特定族群--宗教群体的移民,国内社会更倡导西方文明的核心价值观,人为控制少数族裔人口的聚居区,限制异质宗教建筑或标识物的公开展示等。这一政策意味着西方主流文明更需要在文化和精神上守卫自己的土地与家园。短期来看,不少西方国家很有可能会选择保守化的政策,即限制移民和强调西方社会的主流价值。这既是民主政体下主导族群的政治要求,又是西方社会在内部和外部遭遇异质文明挑战时采取的自我防卫措施。当然,更关键的是,长期来看,西方自由民主政体能否发展出一种充分吸纳或包容亚文化多元主义的能力,或经由时间的推移,不同文明族裔的人口能否提高互相接纳和彼此融合的能力。这一点尚有待时间来检验。

再次,西方发达国家如何应对全球化和国际体系带给自身的挑战呢?全球化带来了重大的裨益,但也导致严重的问题。从消极方面说,全球化的深化不仅导致了西方社会内部贫富差距的扩大,同时引发了文明冲突在国际和国内两个层次上的强化。一个重要的理论问题是:由西方世界主导和设计的这套全球化规则与体制,能否有效吸纳或包容全球化带来的政治压力?进一步说,当全球化的规则与体制无法吸纳或包容全球化导致的可能紊乱或潜在冲突时,这种全球化是否会暂时受挫或走向收缩呢?今日全球化模式的主要特征是,资本和商品的全球化速度已大大超越了政治、宗教和文化的全球融合进程。由此,经济的全球化与政治的全球化两者之间产生了巨大的张力。那么,西方世界能够用创新的战略框架来应付这些挑战吗?

必须承认的是,西方国家仍然是目前国际体系的主导者。对西方国家来说,真正的问题是如何塑造一种新的全球性规则与体制,使政治的全球融合能与经济的快速全球化进程相匹配。如果做不到这一点,人类社会未来的一个时期要么面临全球化收缩的风险,要么会经历一个更具冲突色彩的动荡过程。反过来说,如果能做到这一点,人类从此将步入一个资本、商品的全球化与政治、宗教、文化全球融合进程齐头并进的新时代。或许,这才是新的人类全球史的开端。

注:

本文载于《文化纵横》2016年6月号。