一、综合国力研究的现状

从古到今,无论心怀家国天下的学者,还是治国平天下的政治家,都在苦苦思索国家治乱兴衰之道。那么,何为国家之兴,何为国家之衰?相比之下,综合国力可谓衡量国家兴衰的最重要指标。既然是“综合”的国力,其组成就不免显得多样。例如,汉斯·摩根索就将国力的构成要素分为了九大类:地理、自然资源、工业能力、军事准备、人口、民族性格、国民士气、外交的质量和政府的质量。值得一提的是,作为国际法学“权力政治学派”的缔造者,摩根索不仅关注有形的国力(例如工业能力和军事准备),而且重视无形的国力(例如民族性格和国民士气)。他指出:“在影响国力的具有定性性质的三项人的因素中,民族性格和国民士气是突出的因素,因为我们难以对它们进行合理的预测,也因为它们对于一个国家在国际政治的天平上的重量有着持久的并且经常是决定性的影响。”[1]

在诸多学者中,富克斯、克莱因和福岛康仁等人都试图对综合国力进行定量分析。其中,以克莱因提出的“国力方程”为代表的综合国力定量评估方法当属最具代表性和影响力的思路。这一“国力方程”的表达式为:Pp=(C+E+M)×(S+W)。其中,Pp表示被确认的国力,C表示基本实体,包括人口和领土;E表示经济能力,包括国民生产总值和产业结构中的各部门;M表示军事能力,包括战略力量和常规军事力量;S表示战略意图;W表示贯彻国家战略的意志。克莱因认为,这五类因素就构成了一国的国力。具体来说,国力方程的计算方法如下:

一是基本实体的评估。克莱因的基本实体评估主要涉及两个方面:人口和领土,二者的满分各为50分,共计100分。就人口而言,他将人口数量划分为三个等级:1500万、5000万和2亿以上。人口数量在2亿以上的国家计为满分50分,但如果人口过多以致于超过了国家的经济负担能力则要适当减分。就领土而言,他将领土面积在800万平方公里以上的国家计为满分50分。面积较小但战略位置特别重要的国家可适当加分,面积虽大但可耕地所占比例较小的国家则适当减分。

二是经济能力的评估。克莱因的经济能力评估主要涉及两个方面:国民生产总值和产业结构,二者的满分各为100分,共计200分。就国民生产总值而言,他将美国的国民生产总值计为100分,其他国家则参照同美国的差距来评分。就产业结构而言,他将其划分为能源、矿产、工业、农业和外贸共五部门,每个产业部门的满分为20分,共计100分。

三是军事能力的评估。克莱因的军事能力评估主要涉及两个方面:战略性核力量和常规力量,二者的满分各为100分,共计200分。具体而言,核力量的评估包括攻击性核力量的结构、核弹头的数量与运输、核防御能力等内容。常规力量的评估则包括武器效能、军队素质、后勤保障等内容。

四是战略意图的评估。克莱因认为,战略意图是国家根本利益的集中体现,其最高值为1分。在他看来,大多数国家的战略意图都是自卫性和保护性的,这类国家的得分居中(约为0.5分),战略意图非常明确和坚定的国家得分大于0.5分,战略意图模糊和摇摆的国家得分则小于0.5分。

五是贯彻国家战略的意志评估。克莱因认为,贯彻国家战略的意志反映了国内可动员的民众对国防政策和政府外交的信心大小和支持程度,其最高值也为1分。具体而言,取决于三方面的因素:一是被评估国的民族凝聚力强弱(约占33%),二是政府首脑的领导水平和效率高低(约占34%),三是人民大众对国家战略与国家利益的关心程度(约占33%)[2]。

相比之下,前三类因素都属于综合国力的物质基础,这三类因素的满分共计500分;后两类因素则决定了综合国力的物质基础的有效发挥程度,这两类因素的满分共计2分。如果后两类因素的得分之和接近于1,国家的综合国力就基本等于物质基础得分之和;如果后两类因素的得分之和小于1,国家的综合国力就低于物质基础得分之和;如果后两类因素的得分之和大于1,国家的综合国力就高于物质基础得分之和。

二、综合国力研究的困境

总的来看,综合国力的定量分析至少面临三大问题:一是如何将性质不同且量纲各异的诸多因素纳入同一个方程?二是如何评估诸如战略意图之类的难以准确量化的软性指标?三是如何描述综合国力的整体结构以及各组成因素间的关系?

针对第一个问题,学术界的主要解决思路是进行无量纲化处理。简单地说,就是忽略诸如人口数量和领土面积之类性质不同且难以相互替代的各种因素的量纲,将其转化为无量纲的相对值,然后强行相加。例如,将人口数量在2亿以上的国家计为50分,将领土面积在800万平方公里以上的国家计为50分。问题是,从定性的角度来看,这些因素性质各异,因素之间缺乏共性。虽然无量纲化处理可以解决因量纲不同而导致的计算难题,但强行相加的结果到底能够描述什么状况,体现什么意义?目前尚无有说服力的解释。

针对第二个问题,学术界的主要解决思路则是通过专家调查法来处理。简单地说,就是请若干专家来打分,从而将定性描述定量化。例如,根据评估的内容制订出具体的评估标准:战略意图非常明确和坚定的国家得分大于0.5分,战略意图模糊和摇摆的国家得分则小于0.5分。再邀请若干专家对某国的战略意图打分,最后将专家打分的结果进行汇总和计算。问题是,专家对问题的判断通常带有一定的随意性。更严重的是,所谓专家,即非通才。如果请同一批专家对不同国家打分,这些专家难免会成为外行。如果请不同的专家对不同国家打分,结果又很容易因专家而异。除此之外,即便使用同样的数据,但数据合成方法不同,结果的差异也会不小。

至于第三个问题,则依然未能解决。事实上,相比之下,综合国力的整体结构以及各组成因素间的关系才是最值得深入研究的问题。因为即使综合国力定量分析能够精确地计算出各国综合国力得分和排名,但并不能说明综合国力的整体结构,也不能解释各类因素之间的关系。这样的量化分析,无论解释力,还是预测力,都大有问题。举例来说,在苏联解体前,苏联在世界主要国家综合国力的绝大多数排名中,基本上都稳居第二位。然而,这个综合国力曾经数一数二的超级大国却早已解体,不复存在了。就今天的情况来看,美国的综合国力依然遥遥领先,“国力较强的国家较多,包括英国、法国、德国、加拿大、日本、俄罗斯和中国,它们综合国力的得分差异不大,由于方法的差异会有排位先后的不同,属于国力次强的国家。”[3]由此可见,尽管传统的综合国力研究能够部分地描述和比较综合国力现状,然而,它既不能很好地解释各国的综合国力为何如此,也不容易成功地预测各国的治乱兴衰。从某种意义上讲,这恐怕正是因为关于综合国力的定量分析未能解决第三个问题所造成的结果。

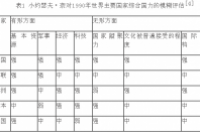

事实上,关于综合国力定量研究的最大问题是,这类研究还没有搞清楚综合国力构成因素之间的逻辑关系,就将具有千丝万缕联系的因素简单地割裂并进行数据合成。尤其是强行将难以准确量化的软性指标通过定性描述定量化的方式加以量化,并且在数据合成的过程中极大地低估了这类软性指标的重要性,其结果就是诸多综合国力定量研究的惟一命运:精确的错。但显而易见的是,在综合国力的研究上,与其精确的错,不如模糊的对。同绝大多数关于综合国力的定量分析相比,小约瑟夫·奈对世界主要国家综合国力的模糊评估显然并不逊色,甚至由于误导性小而更有价值。就综合国力构成要素中硬性因素和软性因素的关系而言,随着科学技术的发展和各国交往的频繁,同有形的硬性因素相比,无形的软性因素所发挥的作用还呈现出日益显著的趋势(见表1)。

通过对综合国力构成因素的系统梳理,我们可以将综合国力的构成因素分为六大类:资源类因素、科技类因素、经济类因素、政治类因素、军事类因素、文化类因素。经验地看,这些因素间的关系并不像绝大多数综合国力定量研究所描述的那样,呈现并列关系,并可强行相加。事实上,这些因素是彼此密切联系,互为因果关系的(见图1)。

当然,除了小约瑟夫·奈根据可见性标准,将综合国力的构成因素分为有形方面(硬实力)和无形方面(软实力)外,显然还存在其他划分方式。而如果划分方式不同,视角和思路自然各异。事实上,我们还可以以人为中心,将综合国力的构成因素划分为与人有关的方面和自然资源方面。

传统的综合国力研究最重视的是可见的各类因素,综合国力定量研究则是抓住横截面数据大做文章。但从时间序列的视角来看,这些因素无时无刻不在变化。因此,很多学者都试图从动态的角度来探寻决定国家兴衰的深层次原因。例如,保罗·肯尼迪从经济和科技视角对国家兴衰的分析,曼库尔·奥尔森运用集体行动理论对国家兴衰的探讨,道格拉斯·诺斯和罗伯特·托马斯借助制度变迁理论对西方世界兴起原因的研究,戴维·兰德斯以社会进程中的文化因素对国家兴衰的解释。但实际上,国家兴衰的经济和科技决定论并未厘清其中的因果关系。因为不同的政治环境和制度安排显然会在很大程度上影响经济发展的水平和科技进步的速度。按此思路,继续追问,国家兴衰的政治决定论、制度决定论和文化决定论也都存在类似的问题。事实上,综合国力构成因素间的联系非常紧密甚至呈现胶着关系。例如,因核技术的重大突破而制造出的核武器可以在极短时间内改变原有的军事力量格局乃至综合国力格局;又如,因文化冲突和派系斗争导致的人心涣散可以使军事实力强悍的部队不战而降从而迅速改变综合国力格局。诸如此类的例子,古今中外都很多。

四、综合国力的冰山模型

从某种意义上讲,无论科技类因素和经济类因素,还是政治类因素和军事类因素,都是与人息息相关的因素。在科技活动、经济活动、政治活动和军事活动中发挥着自觉能动性的人,其意识和行为都深植于一定的文化土壤。尽管人们未必会意识到“日用而不知”的文化对自己的巨大影响力。就像水中的鱼意识不到水的重要性,天上的鸟意识不到空气的重要性。除非当鱼离开水接触到了空气或者当鸟离开空气置身于水中。正如劳伦斯·珀文所说:“文化实际上影响着我们人格机能的每个方面。我们选择追求的目标和我们如何努力实现它们都受着文化的影响。例如,我们看待成就是根据个人努力还是根据群体合作,以及我们看待成功是根据事业目标还是根据家庭目标,文化对此的影响非常大。文化通过我们认为可接受的合适的社会行为标准影响着我们与他人的交往方式。而且明显的是,文化甚至影响到我们生物机能的特性。”[5]这意味着,在与人有关的综合国力构成因素中,实际上存在着一条清晰的逻辑线索:文化能够影响个人的意识和行为乃至人际间的关系。

进一步看,“文化对人格发展的影响,有两种不同的种类。其一,是由文化模式的行为引导出的其他个人对儿童的影响。这种影响自人一出生就开始起作用,并且在婴儿时期是很重要的。其二,是个体通过观察社会行为模式或在这方面所受的教育的影响。这些模式中,许多并不直接影响他,但是提供给他对各种情境的习惯性反应的范本。这些影响在婴儿期不算重要,却在以后的一生中一直影响着他。”[6]最典型的例子莫过于虽然散居世界各地,但在文化的传承上远强于很多民族的犹太人。据不完全统计,从1901年首次颁发诺贝尔奖到1995年为止,获得六项诺贝尔奖(物理学奖、化学奖、生理或医学奖、文学奖、和平奖和经济学奖)的个人共计623人。其中,不同国籍的犹太人或犹太裔人士多达119人,占获奖个人总数的19.1%。韦中燊的研究也发现,在诺贝尔物理学奖获得者中,犹太民族所占比例比其他任何一个民族都要高的所谓“犹太伟人现象”,并认为这一现象“从本质上讲,应归结为‘犹太民族文化现象’”:“两千年来,犹太人几十代与异族杂居。在与异族杂居的过程中,一方面他们顽强地保持着自己的文化传统,一方面又积极地吸收所在国家和民族的文化精华。许多犹太家庭主动与当地居民接触,大量汲取了这些民族的文化养料,并将它们融合到自己的文化中去。这样的一种特殊的经历,使得犹太民族的文化底蕴极其丰富,有着极强的开放性。犹太民族杰出的科学创造力,正是源于这个民族所特有的开放式的复合型文化形态。”[7]

基于对综合国力构成因素的上述认识,我们可以将综合国力的整体结构描述为一座“冰山”(见图2):关乎综合国力的资源类因素、科技类因素、经济类因素、政治类因素和军事类因素是最容易被观察和度量的物质性因素。但这仅仅是可见的浮于水面之冰山一角。容易观察到的综合国力因素之所以呈现出这般面目,在很大程度上还取决于影响人类意识和行为但处于水面之下,体积庞大得多的冰山部分——文化类因素。

参考文献:

[1]汉斯·摩根索.国家间政治[M].徐昕等,译,北京:中国人民公安大学出版社,1990:152-203.

[2]黄硕风.综合国力论[M].北京:中国社会科学出版社,1992:24-25.

[3]王玲.关于综合国力的测度[J].世界经济与政治,2006(6):45-51.

[4]小约瑟夫·奈.美国霸权的困惑[M].郑志国等,译,北京:世界知识出版社,2002:14.

[5]珀文.人格科学[M].周榕等,译,上海:华东师范大学出版社,2001:473.

[6]拉尔夫·林顿.人格的文化背景[M].于闽海等,译,桂林:广西师范大学出版社,2007:109.

[7]韦中燊.诺贝尔物理学奖获得者中的“犹太伟人现象”[J].物理通报,2003(4):40-42.