自从20世纪80年代以来,“效率与公平”这一对矛盾,成了中国社会一个永恒的话题,但在各个时期高层的说法似乎又一直在变化。在历次党代会的报告中,对“效率与公平”的说法显然是有差别的:改革开放后,直到1987年的“十三大”才开始涉及这个议题:“在促进效率提高的前提下体现社会公平”,立足点还在“公平”。1992年的“十四大”,提法有点不偏不倚:“兼顾效率与公平”。1997年的“十五大”和2002年的“十六大”,观点鲜明:“坚持效率优先、兼顾公平”,“效率”被放到了“优先”的位置上。2007年的“十七大”和2008年的“十八大”则都提出:“初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系,再分配更加注重公平。”但前者更为原则性的提法是“把提高效率同促进社会公平结合起来”,而后者的提法则是“推动经济更有效率、更加公平、更可持续发展”(中共中央文献研究室编,2012)。

当今世界上,关于“效率与公平”这一议题的讨论,最有影响的学术著作当属罗尔斯(John Rawls)的《正义论》(A Theory of Justice)(罗尔斯,2009)、《作为公平的正义——正义新论》(Justice as Fairness—A Restatement)(罗尔斯,2002)和奥肯(Arthur Okun)的《平等与效率:重大抉择》(Equality and Efficiency:The Big Tradeoff)(奥肯,2010)。一般认为,罗尔斯的《正义论》和《作为公平的正义——正义新论》“主张以一种更抽象的社会契约论来替代功利主义”。“被视为第二次世界大战后西方政治哲学、法学和道德哲学中最重要的著作之一”。奥肯的思考则是在经济哲学层面上,“以超越经济领域的视角对平等与效率的关系及抉择问题进行价值分析和判断”(陈树人,2008)。

从社会政策的视角审视这个议题,经济哲学层面上的“效率”和“平等”可能会显得过于抽象。因此,在社会领域中作政策抉择时,是否可以用更具有可操作性的“经济理性”和“人文关怀”来取代“效率”和“平等”,以衡量和调整社会政策的效率和效果。

要以“经济理性”和“人文关怀”取代“效率”和“平等”为衡量尺度以帮助决策,就要先界定经济理性是什么?以及经济理性与效率之间的关系;同时也要界定人文关怀是什么?以及人文关怀与平等之间的关系。以下分而述之。

一、效率与经济理性

奥肯说:“效率,意味着从一个给定的投入量中获得最大的产出。”“所谓效率,即多多益善。但这个‘多’须在人们所愿购买的范围内(奥肯,2010)。”

然而,关于效率,在经典的经济学著作中,还有一个演绎和论证的逻辑过程。实际上,相关著作中对于经济学概念的讨论,通常是从界定资源的“稀缺”和“节约”开始的。萨缪尔森(Paul Samuelson)和诺德豪斯(William Nordhaus)指出,“事实上,正是由于存在着稀缺性和人们追求效益的愿望,才使得经济学成了一个重要的学科(萨缪尔森等,1999)。”

对此,雷诺兹(Lloyd Reynolds)认为:“经济学是研究节省的,这是我们每天都要干的事,我们不得不节省,因为我们缺乏(雷诺兹,1989)。”曼昆(Gregory Mankiw)则认为:“经济学研究社会如何管理自己的稀缺资源(曼昆,2006)。”海恩(Paul Heyne)、彼勃特克(Peter Boettke)和普雷契特科(David Prychitko)说,“经济学的思维方式的基本预设是:所有社会现象均源于个体的行为以及群体的合作,在这些活动中,人们基于他们预期的额外收益和成本进行选择”,而对“预期的额外收益和成本”的比较和选择,“我们常常称之为节约(海恩,2008)。”

出于对稀缺和节约的考虑,使对效率的追求成为经济学理论中的核心问题之一。萨缪尔森和诺德豪斯认为,“效率是指最有效地使用社会资源以满足人类的愿望和需要(萨缪尔森等,1999)。”曼昆把“效率”定义为“社会能从其稀缺资源中得到最大利益的特性”(曼昆,2006)。海恩等则认为,“简单地说,‘值不值’这种问题问的就是经济效益。”“经济学家的效率概念——为了强调,他们称之为经济效率——从决策者的角度比较额外收益和额外成本。如果决策者判定预期的额外收益超过了预期的额外成本,就称这个决策或行动计划是有经济效益的(海恩等,2008)。”

从关于效率的讨论中,弗里德曼(David Friedman)引出了“经济学中的理性”这一概念,“经济学的主题内容并不是货币,而是理性——其内涵,尤其是其隐而不彰的内涵,就是人们理性地采取行动的事实(弗里德曼,2003)”。

有趣的是,在社会学著作中很少涉及效率,但对经济理性还是有所涉及。不过,社会学家通常会指出传统经济学关于经济理性的假定的不足。斯梅尔瑟(Neil Smelser)在《经济社会学手册》一书中谈到:“在传统的经济学分析中,有一个最重要的假定,这就是经济理性:如果一个人处于一种经济情境中需要抉择时,他必定作出尽最大限度获取经济利益的选择;一个厂商必定作出‘追求最高投入产出比例的选择’。”斯梅尔瑟接着评论道,“以上的假定显然不能符合所有的实际情况。”“社会是由众多非经济因素和经济因素交织在一起而组成的,任何一种因素都无法决定整个社会生活的特色,也不能代表整个社会生活。”但是,另一方面,斯梅尔瑟又认为:我们可能不必放弃“经济理性”这个概念。他认为,在特定的语境中,“经济理性”的概念还是可以接受的。尤其是将经济理性视为一种制度化的价值理念,使其成为一种行为标准时。他强调:“社会学家必须重视经济理性的社会意义,因为它在一个重要的变项——社会控制中占据中心地位(斯梅尔瑟,2009译)。”

基于以上的诠释和分析,我们对本文中所使用的“经济理性”的诠释是:在有限的资源条件下追求效率,亦即追求收益大于成本,或曰以最小的投入获取最大的产出。

社会政策过程中的经济理性,可能是一个更具操作性的新概念。因为在当代中国,尤其在政府的政治行为和制度安排中,经济理性已然被视为一种制度化的价值理念,因而也被当作一种衡量社会政策质量的尺度。

二、平等与人文关怀

在经典的经济学著作中,“平等”概念的定义,通常会涉及一个与社会政策的初衷相关的概念——“分配”。萨缪尔森和诺德豪斯指出:“经济学研究的是一个社会如何利用稀缺的资源生产有价值的商品,并将它们在不同的人中间进行分配(萨缪尔森,1999)。”曼昆则认为,经济学中所说的“平等”,就是指“经济成果在社会成员中公平分配的特性”(曼昆,2006)。

也许是因为“平等”习惯上常常被归入“社会和政治权利”的范畴,所以,在社会学著作中,“平等”是必然要涉及的一个问题。更有意思的是,社会学常常是从反面,即“不平等”的角度出发去讨论这个问题。当吉登斯(Anthony Giddens)谈及“对平等和不平等的重新思考”时,他提出:“经济不平等是所有社会制度的一个永恒特征”。“事实已经证明实现平等是很难的,在自由市场制度中,不可避免地会产生不平等(吉登斯,2003)”。波普诺(David Popenoe)的观点与吉登斯非常相似:“在所有社会中,人们一生下来就面对着不平等——即缺少平等的途径以得到社会所提供的满足欲望的物品。”在《社会学》一书中,他把“社会不平等”列为全书5个部分中的一个部分,具体涉及“社会分层”、“社会阶级与贫困问题”、“民族、种族与少数民族”、“年龄与健康”、“性别”等问题(或影响因素)。社会学家讨论的“平等”和“不平等”的外延应该比经济学家所说的“公平分配”要宽泛得多(波普诺,2004)。

二战以后盛行于发达国家的被称为“福利国家”的社会政策,通常被认为是与解决公平分配的目标相关的。在《福利视角:思潮、意识形态及政策争论》一书中,迪肯(Alen Deacon)引用历史学家罗易(Rodney Lowe)的话说:英国的“福利国家”是“20世纪40年代的独创”,“是历史上第一次确保所有的社会成员享受‘从摇篮到坟墓’的保障,用以抵御非个人原因导致人们失去收入的种种风险”。迪肯对福利国家所下的定义是“政府承认有确保所有的社会成员获得最低收入的责任,最大可能地在医疗保健、住房、教育和个人社会服务等方面提供援助,它主要通过一系列的‘社会服务’实施(迪肯,2011)。”

在对福利经济学的前沿问题作出阐述时,巴尔(Nicholas Barr)和怀恩斯(David Whynes)先是指出:“福利国家主要从非经济学的角度来加以研究,经济学对这个主题说不上什么话。”然后,他们又引用阿特金森(Anthony Atkinson)的话说:“所幸是目前这种观点正在改变”。然而,具体而言,在他们列出的福利国家的12项目标中,经济目标仅有3项:(1)宏观效率,(2)微观效率,(3)激励;管理目标有2项:(1)可理解性,(2)禁止滥用;而社会目标则有7项:(1)减少贫困,(2)原有生活水平的维持,(3)收入平滑,(4)纵向平等,(5)横向平等,(6)尊严,(7)社会团结(巴尔,2000)。

巴里(Norman Barry)在《福利》一书中证实了这一点:“社会哲学中的得到分析最多的概念——正义——已经不可避免地与福利绑在一起。整个福利国家观念的正当性常常是根据强调再分配的正义概念来证明的,它不是根据在合法所有权的程序性规则之下与个人权利资格相联系的经济资源配置来界定公平,而是将公平定义为一套复杂的制度,这套制度只在考虑超越了基于私人产权之要求的‘需要’和‘应得’(巴里,2005)。”

以上的讨论涉及4个概念——“平等”、“分配”、“正义”和“福利”。在关于平等的讨论中,罗尔斯强调:一种正义的制度应该通过各种制度性安排来改善“最不利者”的处境,增加他们的希望,缩小他们与其他人之间的差距。这就是罗尔斯“作为公平的正义”中的第二个原则——平等的分配,罗尔斯也称之为“差别原则”。上述概念中的前三个,在罗尔斯的“差别原则”中就这样统一起来了。然后,“正义”又同“福利”发生了联系(姚大志,2002)。

蒂特马斯(Richard Titmuss)对于“福利”作出了进一步的解释,他认为:“在广义的理解上,福利具备同时实现两个目的的独特潜能。第一,它能够再分配资源,并因此减少不平等;第二,它能够通过过程和制度实现这种再分配,而这样的过程和制度本身能够促进社会整合并鼓励伙伴关系(蒂特马斯,2011译)。”这里所说的“伙伴关系”,来自托尼(Richard Tawney):“伙伴关系代表着源于认同所有人皆平等地拥有价值,所有人皆拥有同等的被尊敬和关怀的社会关系(托尼,2011译)。”因此,对“福利”诠释中潜藏的最珍贵的价值理念就是“人文关怀”。

基于以上的诠释和分析,我们对本书中所使用的“人文关怀”的解释是:首先是指在社会分配过程中以无数个具有平等权利的个体的人为本的公平分配,其次是指在整个社会经济发展中以无数个具有平等权利的群体的人为本的共享与参与。

社会政策过程中的“人文关怀”,也是一个更具操作性的新概念。因为在当代中国,尤其在政府的政策行为和制度安排中,“人文关怀”也已经被视为一种制度化的价值理念,因而也被当作一种衡量社会政策质量的尺度。

三、经济理性与人文关怀

从公平与效率到经济理性与人文关怀,不同的社会科学学科理论都已作出了各种不同的诠释。这种学科理论之间的差别,就其学术意义而言,归根结底,就在于学者们观察世界时采取了不同的立场与视角。实际上,如果我们偏执地仅从某一个学科的立场和视角去观察问题,也许会犯类似于“盲人摸象”的错误。

阅读经济学和社会学的教科书可以感受到,在这两个不同的学术领域,传统上对于效率和平等以及经济理性和人文关怀的理解,实际上是各有偏好的。一般来说,经济学讨论更多的是效率和经济理性的问题,而社会学则更愿意讨论平等和人文关怀的问题。顺便提一下,关于平等问题,社会学家所取的观察角度往往是不平等。

在帕森斯(Talcott Persons)和斯梅尔瑟合著的《经济与社会——对经济与社会的理论统一的研究》一书中谈到一个观点:“无论在理论或者实证的意义上经济学都必须依靠其他社会科学,而其他社会科学也都要依靠经济学(帕森斯,1998)。”

在与平等与效率的相关讨论中,有一个习惯,即常常将这两者列为一对范畴。曼昆认为“效率是指经济蛋糕的大小,而平等则是指如何分割这块蛋糕。在涉及政府政策的时候,这两个目标往往是不一致的(曼昆,2006)”。正因为如此,在实践中,平等和效率的优先次序就常常成为社会领域或其他相关领域制定政策的重要抉择。

在《平等与效率》一书中,奥肯专门讨论了“平等”和“效率”的优先权排序问题,他指出:“罗尔斯有一个清晰干脆的回答:把优先权交给公平。密尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)也有一个清晰干脆的回答:把优先权交给效率。”

但是,奥肯本人的回答则“很少是清晰干脆的。”奥肯认为:“如果平等和效率双方都有价值,而且其中一方对另一方没有绝对的优先权,那么在它们冲突的方面,就应该达成妥协。这时,为了效率就要牺牲某些平等,并且为了平等就要牺牲某些效率”。但是奥肯指出:首先,“作为更多地获得另一方的必要手段(或者是获得某些其他有价值的社会成果的可能性),无论哪一方的牺牲都必须是公正的。尤其是,那些允许经济不平等的社会决策,必须是公正的,是促进经济效率的。”其次,在不同的领域,“效率”与“平等”的优先权排序是不一样的。在“社会和政治权利领域”,“社会至少在原则上把平等的优先权置于经济效率之上”;在“市场和其他经济制度”中,“效率获得了优先权,而大量的不平等却被认可”。“社会有责任经常地在效率和平等之间进行交易。这些交易构成了困难的选择”。最后,奥肯得出结论:“因为平等和经济效率之间的冲突是无法避免的”,“或许这正是为什么它们互相需要的道理——在平等中注入一些合理性,在效率中注入一些人道(奥肯,2010)”。

但是,因为市场经济必然带来的“马太效应”,1995年在丹麦首都哥本哈根召开的“人类有史以来的首次社会发展首脑会议”(英奇,2000)突出地强调:“单凭市场不可能消除贫困,也不可能获得公平和平等,而这二者却是发展的基石。”社会发展首脑会议更指出:“只有人——不论是作为个人还是作为社群——成为行动主体,变化和发展才能产生(克莱尔,2000)。”“必须采取有效的措施,满足个人、家庭和社群的物质和精神需求。它的第一项承诺,就是创造如此一种经济、政治、社会、文化和法律的环境,使人们得以发展其社会(克莱尔,2000)。”这说明以上所述的以人为本的社会发展理论已经得到世界各国的普遍认同。

以上引述《哥本哈根宣言》的前两句话,实际上强调了两个理念:即“参与”与“分享”。阿玛蒂亚·森(Amartya Sen)曾经这样诠释上述这两个理念的重要性:经济要获得发展,必须是在所有的社会成员共同参与、有序竞争的情况下,也就是说,如果收入分配过于不公,那么社会参与和社会进步就没有办法实现,社会的聚合力就会受到破坏(权衡,2014)。

四、科学理性和人文精神

要深入地研究“经济理性”和“人文关怀”这一对范畴,不妨追溯一下近代以来人类社会发展的历史。我们可以首先讨论“科学理性”和“人文精神”这一对范畴。

在学术领域,常常把迄今为止人类所掌握的知识宝库分成两大部分:一部分被称作“科学”,其研究的对象是自然现象及其规律;一部分被称作“人文”,其研究对象则是与“人与社会”相关的一切事物。此外,在科学和人文的交叉部分,出现了试图用科学的实证方法来研究人文,亦即用实证的方法来研究“人与社会”的“社会科学”。

追溯历史,始于13世纪末的意大利文艺复兴以及其后17世纪的法国启蒙运动,是欧洲乃至人类历史上的两大“思想解放”——从欧洲中世纪野蛮愚昧的宗教统治下解放出两个“精灵”,即“人性”和“科学”。从此,这两个“精灵”导演了人类社会从传统迈向现代的全部活剧。

如果撇开所有意识形态的和学术理论的诠释,直接从字面顾名思义地去理解“社会主义”和“资本主义”,那么,是否可以这样说,社会主义就是“社会”的主义,是以“人与社会”为核心的主义;而资本主义则是“资本”的主义,是以“资本及利润”为核心的主义。从这个意义上说,“社会”的主义代表着人类社会对“人性”的追求,通常高举的是“人文关怀”大旗的主义;而“资本”的主义代表的是人类社会对“物质”的追求,通常高举的是“科学理性”大旗。

文艺复兴和启蒙运动两次“思想解放”,使“资本”的主义与科学以及从科学派生出来的技术结盟,“科学理性”使人类对物质的追求如鱼得水、如虎添翼。在《共产党宣言》中,马克思(Karl Marx)和恩格斯(Friedrich Engels)热情地歌颂了17、18世纪的科学革命和工业革命:“自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁路的通行,电报的使用,整个整个大陆的开垦,河川的通航,仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口,——过去哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢(马克思等,1997译)?”

也许是物质追求更接近人的本能或曰动物本性,更容易得到人们的青睐。于是,在后来的社会经济发展中,与科学技术结盟的“资本”的主义更是一发而不可收,而“以人为本”的理念却总是昙花一现或是仅仅作为点缀。但是,在实现现代化乃至更加现代化的过程中,快速发展的科学技术和市场经济常常会使人们追求物质欲望和感官刺激过了头,“科学理性”被异化了。于是,低级趣味、急功近利、激烈竞争和冷酷无情随处可见。与此同时,人们的主体意识也可能逐步丧失,想象力和创造力日益衰退,理想、信仰、伦理、道德,这些与人生终极意义密切相关的基本社会规范正在趋于瓦解。

于是,在当代社会中,“人文精神”的旗帜再次被高高举起。20世纪后半叶,在联合国倡导下,国际学术界基于对经济增长并不会“自然而然”地带来社会发展的价值判断,提出了“以人为本”或“以人为中心”的社会发展理论,以纠正以“经济增长”为目标的偏好和误区。于是,从“科学理论”和“人文精神”这对范畴中,演绎出了“经济理性”和“人文关怀”这一对更具操作性的新的范畴。

从某种意义上说,在社会科学领域中,经济学因为其特殊的研究对象和研究方法,应用定量研究要比其他人文和社会科学学科更为有利。譬如,在经济学的著作中有大量的数学模型,这也就使其更像一门“科学”。于是,就从科学理性中派生出了“经济理性”。如前所述,与科学理性与人文精神一样,也与效率和平等一样,经济理性与人文关怀之间也会发生矛盾,甚至出现互斥的局面。但是,经济学本质上毕竟是“社会领域”的,离开了“人文关怀”将一事无成。正如《危机后的反思——西方经济的改革之路》一书的作者之一赫尔(Hansjorg Herr)所说:“经济学是一门社会科学,经济要运作良好,没有一个良好运作的社会是无法想象的。”但是,“我们知道最早的经济学家深受犹太物理学家的启发,于是他们把经济学或经济视为一个孤立的系统,而不是和社会的其他系统整合在一起。但如果是这样思考的话,肯定就会造成误解,你就不能理解为什么市场在某些情况下会失灵(权衡,2014)”。

遗憾的是,一些学者在观察和思考我们这个世界时,常常是“经济理性”过多而“人文关怀”匮乏。从理论上来看,著名的“分蛋糕论”在中国就是一个非常典型的例子。因为有些中国的学者总在抱怨现在国民经济的蛋糕做得还不够大,所以不能公平分配。要让劳动者勒紧裤带,继续将蛋糕做大、做大、再做大……

那么,到什么时候才能分蛋糕呢,他们给出了一个很“科学”的库兹尼茨(Simon Kuznets)的“倒U字”曲线。在中国,库兹尼茨曲线常常被解释为:在发展初期,贫富差距肯定要随着经济增长日益扩大,但会有一个顶点;随着经济发展,贫富差距上升到这个顶点后,贫富差距就会“自然而然”地走入日渐缩小的轨迹。因此,政府和社会无需担忧,只需耐心地坐等这个“顶点”到来。这样的解释在经济学界也被称为“涓滴效应”或“涓滴理论”。

然而,正像赫尔指出的那样:“库兹尼茨也特别提到只有在政治干预的情况下,收入差距才会下降。也就是说库兹尼茨以及其他经济学家提出,光是依靠市场体系,工资收入差距只会不断扩大,因为富人会越来越快地更加富裕。库兹尼茨认为,必须要进行政治干预,他认为如果是一个成熟的经济体,应该有相应的民主机制,这个民主机制迫使这个国家的政府进行干预。”赫尔还特别强调:“我不相信涓滴理论,因为我们在巴西、在南非、在印度都可以看到类似的情况,富人变得越来越富,但穷人还是在原地踏步。不存在这种自动的涓滴机制。所以我们要进行政治干预,来避免出现这样的双层或双轨的社会曲线(权衡,2014)。”

很多经济学家都用事实对涓滴理论作出了证伪。譬如,有研究表明,涓滴理论不符合第三世界国家的实际情况。换言之,随着经济发展的进程,很多第三世界国家的收入分配并没有向平等方向转变,而不平等却越来越悬殊。又如,有的研究把美国的社会经济发展状况作为反例,作为世界上经济发展水平最高的美国,其贫富差距在世界上也是名列前茅的。

库兹涅茨曲线试图证明的是欧美国家历史发展过程中经济增长与缩小贫富差距或社会公平的关系,但是这条曲线描绘出来的是历史发展的一个结果。考虑到库兹涅茨曲线绘制的时间是1955年,当时的社会经济背景是二战后欧洲国家纷纷建立“福利国家”,出台了一系列旨在缩小贫富差距的社会政策。如果看整个过程,可以发现这个结果并非是“自然而然”,而恰恰是在国家干预下得来的。

为了证明以上所说非虚,可以问一个问题:为什么自20世纪90年代以来,“向右转”的欧美国家屡屡发生经济危机,难道这是因为欧美做的蛋糕还不够大?再看近年来新的世界金融危机爆发,从美国开始,逐渐影响到全球。与此同时,欧洲也陷入了主权债务危机。2013年的《全球风险报告》指出:今后10年中,最大的全球风险首先是收入严重不平等,其次是财政长期失衡(人民日报,2013)。这些经济社会现象如何用“蛋糕论”来解释?

我们可以再看看拉美现象:如今在拉美33个经济体中,处于中等收入水平的高达28个,占85%。截至2011年,拉美国家在“中等收入陷阱”已平均滞留37年,而最高的阿根廷则有49年。也就是说,并不如涓滴理论所假设的那样,达到中等收入水平之后,贫富差距就会缩小。其实,“拉美病”的主要症状就是分配不公(浙江日报,2011),光做大蛋糕而吝啬分蛋糕造成的拉美的困境。拉美成为世界上基尼系数最高的地区之一,基尼系数最高的国家高达0.66。分配不公和两极分化加剧了社会分化和冲突,进而影响经济增长,使拉美掉进中等收入陷阱。

因此,我们完全应该这样判断:与涓滴理论所述恰恰相反,1952年库兹涅茨绘制的“倒U字”曲线,正好证明了在二战结束后浓郁的“人文关怀”氛围中,国家以社会政策对分配进行了有效的干预和调节,比较合理地分好蛋糕,于是调动了全社会的生产积极性,进一步做大了蛋糕。

顺着这个思路,再看中国的现实情况,我们一定要在做蛋糕的同时注意公平合理地分配蛋糕。可以说,迄今为止,世界上没有一个国家是等蛋糕做得足够大了才开始分蛋糕的。要是那样,社会问题早就积重难返了。所以,政府以社会政策干预社会分配,要将贫富差距控制在社会和个人都可以接受的范围之内,在社会领域中保障老百姓的基本权利。只有这样,社会经济才能平稳地向前发展。

综上所述,同样是经济学分析,为什么常常得出的结论大为不同甚至是截然相反。这使我们想到,为什么在中国成功的经济改革背景下却出不了像印度经济学家的森(Amartya Sen)和孟加拉的经济学家优努斯(Muhammad Yunus)那样的诺贝尔经济学奖或诺贝尔和平奖获得者,过于着迷“经济理性”而缺乏甚至漠视人文关怀恐怕是一个根本的原因。

从政界看,当我们的地方领导换届时,常常见到媒体上特意指出,新领导是“懂经济的”;然而,遗憾的是,我们却很少看到媒体赞赏哪一位地方领导是“懂社会的”,难道这不应该发人深省吗?

五、经济理性与人文关怀的分析框架

本文一开始就提出:社会领域中做政策抉择时,是否可以用更具有可操作性的“经济理性”和“人文关怀”来取代“效率”和“平等”,以增强权衡和调整社会政策的效率和效果。现在我们就尝试着建立一个分析的框架,以期用“经济理性”和“人文关怀”这一对范畴为衡量尺度来帮助和支持决策。

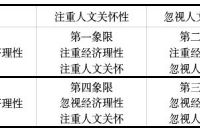

如果我们用“注重经济理性”和“忽视经济理性”为两端绘出一条纵轴,用“注重人文关怀”和“忽视人文关怀”为两端绘出一条横轴,纵轴和横轴十字交叉构成了一幅二维结构图(见图1)。由此,可以在一个平面上划分出4个象限:

第一象限,既“注重经济理性”,又“注重人文关怀”,这应该是最理想的社会政策;

第二象限,只“注重人文关怀”,但“忽视经济理性”,这样的社会政策显然会重心失衡,在实施时往往只开花而不结果,效果一般不甚理想;

第四象限,只“注重经济理性”,但“忽视人文关怀”,这样的社会政策显然会有失偏颇,在实施时往往枝叶疯长不开花,效果可能不会太好;

第三象限,既“忽视经济理性”,又“忽视人文关怀”,这应该是最糟糕的社会政策。

以下,我们用国际国内很多研究者常用的矩阵图来对以上4种情况作一归纳:

图1:经济理性与人文关怀

如果要列举一些中国的社会政策作为例子,那么,第一象限,既“注重经济理性”,又“注重人文关怀”,可以以社会救助政策为例;第二象限,只“注重人文关怀”,但“忽视经济理性”,可以以农村扶贫政策为例;第四象限,只“注重经济理性”,但“忽视人文关怀”,可以以医疗卫生政策为例;第三象限,既“忽视经济理性”,又“忽视人文关怀”,可以以住房政策为例。这样说,可能有人会提出质疑。确实,这样以“Yes or No”的方式简单地下结论,难免有武断之嫌。但是,我们可以沿着以上的思路再往前走一步,尝试用定量的方法,以不那么绝对的方式来描述和分析以上政策。

在前文中,曾经引用了巴尔(Nicholas Barr)和怀恩斯(David Whynes)列出的福利国家的12项目标,经济目标有3项:(1)宏观效率,(2)微观效率,(3)激励;管理目标有2项:(1)可理解性,(2)禁止滥用;社会目标则有7项:(1)减少贫困,(2)原有生活水平的维持,(3)收入平滑,(4)纵向平等,(5)横向平等,(6)尊严,(7)社会团结。

受上述12个目标的启发,我们是否可以在“经济理性”和“人文关怀”这一对范畴下,各自拟定一些二级指标。譬如经济理性可以包括:(1)宏观效率,(2)微观效率,(3)激励机制,(4)收入平滑,(5)可理解性,(6)禁止滥用;又如人文关怀可以包括:(1)减少贫困,(2)生活水平,(3)纵向平等,(4)横向平等,(5)保持尊严,(6)社会团结。

假设我们已经定下这12个指标作为二级指标,再往下走,我们可以有两种选择:

一种方法,是在每个二级指标之下再拟定三级指标,这需要先用定性的方法给每个二级指标作出明确的界定,然后再根据对定义的定性描述去寻找若干个客观指标(一般取3至5个)。最好是结果性的指标,次之是过程性的指标。当然,指标数据的可获得性可能也是很重要的选择标准。接下来,用社会指标的方法计算出12项二级指标各自的综合分数(最高为100分)。

另一种方法,可以请相关的政策领域的专家或者政策用户作评估。当然,这也需要先用定性的方法给每个二级指标作出明确的界定。然后请专家或用户根据对定义的定性描述和自己对这项政策的认识和感受,给每一项二级指标打出具体的分数(最高为100分)。当然也可以同时让专家和用户各自打分(可以给专家和用户不同的权数),最后计算12项二级指标各自的综合分数(最高为100分)。

现在到了最后一个步骤,我们尝试用现在企业常用的“雷达图分析法”来对以上的研究结果进行描述和分析。“雷达图”也称“蛛网图”,是日本企业界对综合实力进行评估而采用的一种财务状况综合评价方法。现在我们借用这种方法来分析经济理性和人文关怀。

绘图可以采取两个步骤,先绘出两个圆,一个圆代表经济理性,另一个圆代表人文关怀。在两个圆的边上均匀地各取6个点,分别代表6个二级指标。然后作6条直线连接圆心到边上6个点,直线的长度作为100分,然后在80分处和50分处再取6个点作为“合格点”和“良好点”。再作两个圆,连接这6个点。于是,就形成了经济理性和人文关怀两个雷达图(见图2)。

图2:经济理性和人文关怀的雷达图

如前所述,以圆心到边的直线的长度为100分。接下来,我们按我们的主观判断,试着给“社会救助”和“住房政策”打分,得到的数据见以下表格。

根据表1数据,我们可以作出在社会救助和住房政策两个领域比较经济理性和人文关怀的雷达图(见图3)。

图3:社会救助和住房保障比较的雷达图

这两幅图比较形象地描述了社会救助和住房政策在经济理性和人文关怀方面的差异,这样的表述方法的最大好处是避免了用定性的语言给出评价时通常难以避免的近似“Yes or No”的武断。

当然,最后要说明一下,以上的评价只是个人非常主观地给出的,谈不上准确,主要是为了说明研究的思路和方法。

原文参考文献:

[1]中共中央文献研究室编,《改革开放三十年重要文献选编》,北京,中央文献出版社2008年版。《中国共产党第十八次全国代表大会文件汇编》,北京,人民出版社2012年版。

[2]罗尔斯,《正义论》,何怀宏等译,北京,中国社会科学出版社2009年版。

[3]罗尔斯,《作为公平的正义——正义新论》,姚大志译,上海,上海三联书店2002年版。

[4]奥肯著,王奔洲等译,《平等与效率——重大抉择》,北京,华夏出版社2010年版。

[5]奥肯著,王奔洲等译,《平等与效率——重大抉择》,北京,华夏出版社2010年版。

[6]萨缪尔森、诺德豪斯著,《经济学》,北京,华夏出版社1999年版。

[7]雷诺兹著,马宾译,《宏观经济学——分析与政策》,北京,商务印书馆1989年版。

[8]曼昆著,梁小民译,《经济学原理》,北京,北京大学出版社2006年版。

[9]海恩、勃特克、普雷契特科著,马昕、陈宇译,《经济学的思维方式》,北京,世界图书出版公司2008年版。

[10]萨缪尔森、诺德豪斯著,《经济学》,北京,华夏出版社1999年版。

[11]曼昆著,梁小民译,《经济学原理》,北京,北京大学出版社2006年版。

[12]海恩、勃特克、普雷契特科著,马昕、陈宇译,《经济学的思维方式》,北京,世界图书出版公司2008年版。

[13]弗里德曼著,赵学凯等译,《弗里德曼的生活经济学》,北京,中信出版社2003年版。

[14]斯梅尔瑟著,《经济社会学手册》,北京,华夏出版社2009年版。

[15]萨缪尔森、诺德豪斯著,《经济学》,北京,华夏出版社1999年版。

[16]《蒂特马斯社会政策十讲》,长春,吉林出版集团有限责任公司2011年版。

[17]曼昆著,梁小民译,《经济学原理》,北京,北京大学出版社2006年版。

[18]吉登斯著,《社会学》,北京,北京大学出版社2003年版。

[19]波普诺著,《社会学》,李强等译,北京,中国人民大学出版社2004年版。

[20]迪肯著,周薇等译,《福利视角:思潮、意识形态及政策争论》,上海,上海人民出版社2011年版。

[21]巴尔、怀恩斯主编,《福利经济学前沿问题》,贺晓波、王艺译,北京,中国税务出版社2000年版。

[22]巴里著,储建国译,《福利》,长春,吉林人民出版社2005年版。

[23]姚大志著,《导读:从“正义论”到“正义新论”》,收入《作为公平的正义——正义新论》(罗尔斯著,姚大志译,上海,上海三联书店2002年版)。

[24]帕森斯和斯梅尔瑟著,刘进、林午、李新、吴予译,《经济与社会》,北京,华夏出版社1998年版。

[25]曼昆著,梁小民译,《经济学原理》,北京,北京大学出版社2006年版。

[26]奥肯著,王奔洲等译,《平等与效率——重大抉择》,北京,华夏出版社2010年版。

[27]马克思、恩格斯著,中央编译局译,《共产党宣言》,北京,人民出版社1997年版。

[28]陈树人著,《平等与效率:论阿瑟·奥肯的抉择理论及其现实意义》,北京,《马克思主义与现实》2008年第2期。

[29]英奇著,《导论:新千年中争取社会进步的步骤》,北京,《国际社会科学杂志》2000年第17卷第4期。

[30]克莱尔著,《消除贫困与社会整合:英国的立场》,北京,《国际社会科学杂志》2000年第17卷第4期。

[31]克莱尔(Clare),《消除贫困与社会整合:英国的立场》,北京,《国际社会科学杂志》(中文版)2000年第17卷第4期。

[32]转引自权衡,《一个放松规制的市场体系会导致高度的不稳定性》,上海,《文汇报》2014年6月16日。

[33]权衡,《一个放松规制的市场体系会导致高度的不稳定性》,上海,《文汇报》2014年6月16日。

[34]《2013全球风险报告:收入严重不平等成最大风险》,北京,《人民日报》2013年1月19日。