一个理想的经济发展范式是从简单的劳动分工模式到日益复杂模式的持续演进(杨小凯,1997)。它不仅依赖于资本积累、技术进步、要素配置效率,还取决于制度安排的有效性。有效的制度安排不仅能防止租值耗散、保护交易者的预期收益以保持现有分工体系的稳定,还能维持开放的租值竞争以促进分工模式的创新试验和扩散。

从人类史的演进来看,经济增长事实上存在两个迥异的阶段。一是漫长的前现代增长阶段(Premodern Growth)。在这个阶段,技术创新的匮乏导致分工模式创新缓慢,经济绩效呈现为单位产值提高缓慢、民众生活水平改善困难。制度在这一阶段的作用不是促进分工的创新和扩散,而是应对人口压力和技术不足下资源(特别是土地)制约导致的生存陷阱(North , 1981;福山,2012)。在前现代阶段,旧有分工体系与政治权力相互依托,政治权力牢牢控制经济生产,通过政治权力实行掠夺和寻租是低水平均衡下获取超额租金的主要方式。二是工业革命以来的现代增长(Modern Growth)。其在经济绩效上呈现与前现代经济增长显著不同的特征,比如持续的技术进步、生产率水平增进、产业不断升级,由此带来人均收入的不断增长和人民生活水平的持续改善(Kuznets,1966)。现代增长是以专业分工和非人格化交易为基础的社会化大生产的形成、扩散与“创造性毁灭”进程。

经济增长的一大困境是,很难逾越从前现代增长到现代增长这道坎。这也是发展经济学家、制度经济学家和经济史学家致力于回答“为什么有的国家一直贫穷,有的国家能脱颖而出?”的缘由(North ,et al.,2009)。“制度有效论”给出的回答是,在一定的技术、要素禀赋结构下,实现现代增长的关键是构建现代政治经济制度,即通过设计一套有效的产权保护、市场竞争制度,匹配以法治和民主等基础性制度,就可以解决政府在保障产权、税收、债务等方面的“可信承诺问题”(Credible Commitment),如此便能发挥现代工业大生产相对于传统农业部门的效率和成本优势,促进现代化大生产的扩散,最终实现一元经济下的创新性内生增长(North & Weingast,1989)。

这种对增长与制度变革进程的过于简化受到越来越多的挑战。其中一个质疑是,现代增长本身不可能脱离前现代增长时期的环境与路径,它在启动时并不具备现代增长所要求的“理想”制度条件。在这一时期,旧有分工体系往往与政治权力相互依存,国际政治和国内政治权力体系设立的各种准入限制和特权还会阻碍新的分工模式的产生,妨碍更有效率和成本优势的制度和组织去吸引资本、技术和新的要素,因此难以实现对原有分工体系的“创造性毁灭”。

政治经济学的新近研究表明,要实现持续稳定的经济增长,如何在前现代制度环境下实现现代增长的起步与构建支撑现代增长的制度同样重要。对现代增长起步及其制度条件的关注,不仅有助于理解一国如何实现低收入→中等收入→高收入发展的演化,而且能帮助我们更好地理解转型经济变迁进程中的关键议题。为了更好地理解一个国家为实现持续、稳定现代增长的努力,我们聚焦于前现代增长阶段实现初始分工革命与维持分工持续演进的基础性政治制度安排,给出了一个分析增长阶段转换中政治发展与持续经济增长的框架,并进一步说明了其中相关的政策含义。

制度经济学的新近研究开始关注政治制度与经济制度的互动。现代经济增长起步以相应的政治发展作为前提,核心是通过司法改革和民主改革以解决政府在保障产权、保护财富,以及税收、债务方面的“可信承诺问题”(Acemoglu & Robinson,2000)。诺斯与温加斯特对英国光荣革命与工业革命关系的研究提供了一个分析政治制度与经济制度相互作用的经典案例(North & Weingast,1989)。但是,人类发展进程中的许多经济体往往处于“低收入陷阱”、“贫困陷阱”不能自拔,甚至有的即便经历一段高速增长后又陷入“中等收入陷阱”,这意味着它们在前现代增长阶段的制度制约妨碍了其现代增长起步或迈入可持续的现代增长。这些制约既有产权保护和市场竞争制度的有效性不足,也有国际政治体系和国内政治权力妨碍分工创新和扩散。一个经济体如何冲破现行制度结构束缚、实现分工体系的革命是本节探究的问题。

(一)打破再分配性租金结构

在前现代增长阶段,政治权力与经济权力尚未分离,权力精英和经济精英结盟是普遍状态。资本、要素和交易资格被作为一种政治身份和特权而非“权利”,由少数精英把持。精英集团通过强制性许可和垄断获取超额租金,超额租金的存在又降低了体制创造新分工模式来获得更高资本和要素报酬的激励,从而阻碍了分工体系的演进。凯文·墨菲等人的研究表明,寻租制度虽然有损于社会总收益,但其本身内含多重均衡机制,寻租结构一旦确立,生产回报率的下降速度往往快于寻租回报率的下降速度,导致寻租的吸引力持续相对高于生产;在这个意义上,寻租的增加降低了继续寻租的成本,低效的寻租制度便可以实现高水平的自我维持,难以自动退出(Murphy ,et al.,1993)。

要在前现代阶段实现增长起步,需要实现新分工体系的创新和扩散,以形成对前现代分工体系的革命性冲击。这就必须通过国家建设来集中被分割的权力以形成国家的垄断权力(同时又要防止国家成为排他性掠夺者),摆脱前现代阶段各自为政的低效制度和集团寻租,改进支离破碎的司法制度,进而从根本上改变前现代时期约束竞争的“游戏规则”(Epstein,2000)。

如果不从根本上改变支撑前现代的制度结构,分工体系的初始改变在带来经济绩效改善的同时,也增进了政治特权阶层寻求特许垄断、进行经济寻租的激励,从而造成更严重的集团保护和利益固化,妨碍朝向现代增长的分工体系革命。约翰·沃利斯对美国进步时代改革的分析就表明,在“政党分赃制”(Spoils System)下,经济增长反而助推了政治家和商人的执政利益联盟,双方通过广泛存在的垄断、管制、关税、补贴、配额等限制进入政策,制造并分享超额租金,造成系统性腐败,成为经济持续增长的巨大威胁;美国的现代增长正是在祛除“政党分赃制”导致的系统性腐败后才真正展开的(Wallis,2006)。

因此,要在前现代时期开启分工体系革命,实现增长起步,一方面要建立促进降低交易费用的竞争性市场,为新分工模式的创新、采用与扩散提供机会;另一方面也必须建立具有强大财政和政治资源动员能力的国家利维坦,以对抗其他由政治和经济精英组成的租金攫取集团。15、16世纪的欧洲出现了大量的绝对主义国家(Absolutist State),这些国家的最高统治者、君主或国王被赋予了至高无上的政治权威和惩戒权力,包括对暴力的垄断。吉登斯(1998)的研究表明,这一国家形态对西方资本主义的出现及其在世界范围的扩散至关重要。但是,历史同样表明,仅靠绝对主义国家权威不可能实现持续的现代增长。强大的利维坦权力常常面临失控的风险,制度难以在军事、政治和经济权力精英内部实现稳定的权力更替、维持权力使用的“可信承诺”,一个低效租金结构的终结常常伴随着另一个低效租金结构的产生。当前许多发展中国家的经验也表明,仅仅依靠强大的利维坦权力不能彻底解决这个问题——租金联盟和系统性腐败的风险往往伴随着弥散性的金融系统、行政许可、产业政策、政府债务、国有企业,向整个经济系统蔓延。

(二)权利开放与避免暴力陷阱

为什么许多“强大国家”仍然难以产生改变租金低效分配的新结构?诺斯—沃利斯—温加斯特提供的最新制度分析框架表明,实现分工体系持续变革的前提条件是生产要素能自由平等地进入市场,这就要求实现从“权利限制秩序”向“权利开放秩序”的转型,将少数精英垄断的经济权力和以此攫取的租金扩展到每个生产者。但他们也同时发现,对于处于前现代阶段的国家而言,“权利开放秩序”的建立不是简单地取消准入限制以及重构相应的租金分配结构,这样做不但不一定必然形成竞争性秩序,反而可能造成社会混乱甚至引致暴力。“限制进入型社会”通过允许少数军事、文化、政治精英垄断政治与经济权力来获取超额租金,以换取精英的合作、保持联盟的稳定,防止了暴力的发生并保持稳定的社会秩序;如果贸然打破这种结构往往导致破坏性结果(North ,et al.,2009)。

穷国难以实现稳定的经济增长,根本在于其未能摆脱从权利限制社会向权利开放社会转型进程中的“暴力陷阱”(The Violence Trap)(Cox, et al.,2015;Weingast,2015)。当今许多发展中国家的困境也是如此。这些国家并不缺乏产权、市场、选举、法治等开放权利秩序的改革方案,缺乏的是从“权利限制秩序”转型为“权利开放秩序”的实现路径;这样不仅没有带来发展,反而遭致政治不稳(North, et al.,2015)。如何在一个权利限制社会既能启动开放竞争、增加经济产出、改善民众生活,又能避免暴力陷阱保持政治稳定,是发展中国家迈向持续稳定的现代增长的根本。

诺斯等给出了力避权力开放过程中暴力陷阱的三个“门阶条件”(Doorstep Conditions):一是精英内部关系的制度化和非人格化,精英特权被规训化为精英权利;二是有一个可持续的、超越当权者本人或统治联盟成员人格化特征的国家利维坦权威(State Authority)与组织;三是对暴力和军队实行统一控制,暴力不能被用来处理因租金再分配和利益调整所产生的纠纷(North ,et al.,2009)。通过制度化国家建设、承诺限制暴力的使用、对以人格化为基础的精英特权和权力租金进行权利化改造,不仅打破了旧有经济模式的租金和准入,为新分工模式的产生和扩散创造了条件,而且突破了制度层面的“暴力陷阱”,为进入“权利开放秩序”提供了可能。

但是,如何能够推动旧制度的变革、让权力精英放弃原有的权力与利益,达成诺斯等人提出的门阶制度条件呢?诺斯等人North ,et al.,2015)后续的研究表明有两种可能的途径,一是外部压力引发的旧制度危机打破了原有权力系统的封闭和僵化,二是通过保障或提升超额租金回报率来促使权力精英放弃原有的暴力资源和准入特权。

一方面,旧制度的危机直接摧毁了原有的权力系统,为“门阶条件”的实现提供了可能。从历史经验来看,中世纪后期的战争使皇室或某个封建主逐步垄断了暴力资源,削弱了其他领主与武装家臣的作用,瓦解了其与依附农或佃农之间的关系,促进了劳动力的解放;为汲取发动战争所需的资源,封建主还需要资本家提供贷款、管理获利的企业、建立和征收税赋,这些促进了封建主对商人和地主的保护;同时,在垄断暴力的封建主、商人、地主以及被动员的民众围绕资源汲取而产生的抵抗、合作与抗争中,出于对稳定合作关系的需求,早期的法治和责任制等政治规则得到了发展(Tilly,1992;Weingast,2015)。发动战争、资源汲取和资本积累塑造了欧洲国家的形成,也型塑了西欧前现代增长起步的基本逻辑。但西欧制度危机与制度变迁的历史表明,打破原有权力系统与达成门阶制度条件之间还存在漫长的理论距离。对通过国内革命打破旧有权力秩序的发展中国家来说,如何在未来的制度建设中嵌入新的制度逻辑、支撑现代增长则是另一个需要回答的重要问题。

另一方面,诺斯等人(North ,et al.,2015)认为,在达成门阶条件的情况下,恰当的租金分配也同样能够激励学习、促进资本和技术的积累;但前提是超额租金不会成为固化的政治特权且保持经济绩效导向(例如韩国),而不是相反(例如菲律宾和墨西哥)。这就引出了下一个制度问题,如何维持租金分配的持续绩效改善,直到消弭这部分低效的准入租金,完全实现市场的开放进入。这即是说,对于大多数发展中国家而言,要从现代增长起步过渡到真正的现代增长,不仅需要“门阶条件”的达成,还需要制度的继续转型,如此才能保证持续稳定的经济增长。

现代增长的维持与未曾终结的政治发展

一个经济体要实现从前现代增长向现代增长的成功转型,不仅要在前现代制度背景下启动分工革命,还需要考虑如何保持分工革命的持续,最终让分工体系具备自发演进的能力。因此,相应制度设计不仅需要考虑前现代制度背景下的增长起步,还需要考虑从增长起步到现代增长的过渡,以及支撑现代增长本身的内在稳定。

(一)分工体系的自发演进与包容性政治制度

第一,国家利维坦的权威和能力。在现代阶段,社会化大生产带来经济交易向陌生人网络拓展,产权保护的范围和规模扩大,前现代阶段的非正式规则和人格化保护效率下降,国家因为其具有暴力方面的比较优势,成为现代增长阶段产权保护的主要提供者(North,1981;刘守英 & 路乾,2017)。但现代增长不仅需要具备防止租值耗散的保护性干预制度,也需要促进租值竞争的制度,通过国家权力防止垄断和分割、投资公共产品,进而促进竞争和分工模式的创新。无论是执行法律、征税、建设基础设施、实施产业政策,还是通过教育、国家实验室提升人力资本、推动科学发现和技术创新,现代增长都对国家权威和能力提出了更高的要求(Acemoglu,et al.,2015)。这里的国家权威和能力可以用迈克尔·曼(2007)的 “制度化国家”(Institutionalized State)概括:一是国家要作为一种集体性公权力和主权利维坦享有绝对权威,这种权力在制度层面不可分割;国家不仅仅是政治精英和政治行动者的意见集合,而是依据其主权特征及其暴力资源而享有专断性权力(Despotic Power),具备超越精英的行动能力。二是国家要在制度上衍生出相应组织体系和治理能力,建立以理性和专业化的官僚体系、国家财政汲取能力等为核心的基础性权力(Infrastructural Power),如此方能有效实现国家意志。

第二,资本治理与民族国家的能力。现代增长对制度的核心要求是能保障所有要素、资本和创造力都能自由参加到社会化大生产当中,通过公平竞争实现价值和交易成本最优。但长期以来的事实却是,资本收益率(特别是顶级资本的收益率)明显超过经济增长率,造成资本的高度集中(皮凯蒂,2014)。超额租金的攫取是资本获取超额收益的重要原因,而与前现代增长时期资本直接借助政治权力直接设立准入获取超额租金不同,现代增长时期资本获取超额租金的方式更加隐秘。一是借助民族国家内部政治权力的碎片化,资本可以通过利益集团、院外活动、官员的寻租和腐败来影响和扭曲政府政策,通过补贴、优惠等获取超额租金(Esteban & Ray,2006)。二是由于资本不受领土的束缚,跨国资本为追求利润而产生的流动、利润转移以及由此带来的市场波动往往与民族国家内部的资本积累逻辑不兼容;而依托确定领土边界的民族国家缺乏对资本的限制能力,民族国家的财政金融系统对此常常无能为力并不堪一击(Evans,2012)。三是借助资本输入国之间的竞争,全球流动的资本可以人为制造国别间的资本相对稀缺,获取更优惠的税收、要素价格和基础设施;借助对资本的掌控能力,资本母国也可以通过管制、汇率、债务等制造相对稀缺,榨取“超额利润”;而用于基础设施和社会保障的公共开支,则只能由流动性相对较弱的资本输入国消费者和雇员阶层来负担(贝克等,2000)。

随着资本的集中垄断与资本全球流动能力的增强,资本持有者有更强能力人为制造相对稀缺、获取超额租金,这降低了劳动等其他生产要素的回报,扭曲了技术和创新力的价值。这是不平等的资本和劳动力与不平等的民族国家政治相结合以榨取超额利润的制度设计,它阻碍了对分工体系的“创造性毁灭”。而这一问题的根源是民族国家政治对资本治理的失败。要在当代民族国家体系不变的基本前提下保障现代增长,除了要完善国内的市场制度和政治制度,需要加强全球政治体系的协作,提高对资本的管制能力,以民族国家的面目在国际政治中争夺对自身有利的自由贸易规则与贸易保护规则。

第三,利维坦保护的风险与包容性政治制度。从前述两方面论述我们可以看到,无论是防止租值耗散、促进租值竞争,还是在不平等的资本和劳动力与不平等的民族国家政治下进行资本治理,国家利维坦都是现代增长最核心的制度要素。但无论在何种政体下,国家利维坦的权力往往掌握在部分精英手中,这种排他性保护权力容易发展成为统治精英租金最大化的准入特权,产生高昂的交易费用,破坏竞争性经济环境。因此,国家利维坦往往又是导致经济衰退的根源(North, 1981)。

利维坦保护的风险要求进入现代增长的国家必须发展出一套非人格化的权利制度来防止权力精英设置准入体系,具体为公正的司法、有效的法治和有实施力的可信政体,形成现代经济制度与现代政治制度的协同。阿斯莫古鲁和罗宾逊将决定各国现代增长成败的制度区分为“包容性制度”( Inclusive Institutions)和“榨取性制度”( Extractive Institutions)(Acemoglu & Robinson, 2012)。他们认为,支撑现代增长的“包容性制度”意味着,在经济制度上提供产权保护、法治与秩序,提供有效的公共品服务,新兴商业能自由进入,合同能得到有效履行,大多数市民可以享受教育和发展机会;在政治制度上保证广泛参与,能实现对政治家的制衡、保障法治,防止权力精英攫取导致的交易成本上升。包容性经济制度通过产权保护鼓励投资,通过自由进入更有效地利用市场力量促进资源有效配置,提升人力资本,促进技术进步和“创造性毁灭”进程,而这一切的实现有赖于制约权力精英的包容性政治制度的建立。

“包容性政治制度”的建立绕不开现代民主制度的发展。民主制度之所以能更好地促进经济增长,是因为:第一,它能更好地实现政府与市场的合作,进行更有效的财政资源动员、汲取和需求信息传递,将其更有效地投资于基础广泛的公共产品;第二,“用手投票”的民主选择机制对权力精英产生正向激励,促进其改善公共产品供给,特别是改善有利于创新的教育投资;第三,民主的制约机制更可能避免权力精英控制和阻碍改革,防止权力制造准入壁垒(Doucouliagos & Ulubasoglu,2008;Acemoglu,et al.,2019)。因此,民主的具体制度内容不仅仅在于对权力精英的限制,而且要具体承担有效的资源动员、权力制约、回应与问责三种功能。福山(2012;Fukuyama,2014)将其概念化为三个关键要素:“现代国家建构”(State-building)、“法治”( Rule of Law)与“责任制政府”(Accountable Government)的平衡,这三项基础性政治制度成为支撑持续稳定的现代增长的关键安排。

(二)政治发展与持续的分工革命

实现分工革命起步与实现分工体系自发演进的不同制度需求表明,要实现持续的分工革命和持续增长,不仅需要实现现代增长所需要的包容性制度与前现代制度选择的有效衔接,还需要在动态变化中维持包容性政治制度的内在稳定。在这个意义上,维持现代增长需要与之相应的持续政治发展进程。

首先,包容性政治制度的建立依赖于前现代增长时期政治制度建设的路径选择。在前现代背景下推动分工体系革命需要通过重建国家权威打破被国内外政治权力掌控的准入结构。虽然早期的制度建设主要处理的是与精英的关系,权利或者权力存在差异性配置。但国家对税收和兵员的需求,以及大工业生产导致工人向城市的集中,使得民众也被动员了起来参与全国政治联盟。为处理国家利维坦、精英与普通民众的关系,前现代时期的制度建设出现了两种不同的路径选择。一是选择构建一种非人格化的权利规则,虽然精英集团被配置了更多权利(如有限的选举权或政治参与)和超额租金享有,但权利规则的开放性为民众分享权利奠定了基础;二是选择建立一种人格化的、有限准入的权力联盟,通过控制政治联盟的范围避免诱导公民组织化和实质性政治参与,国家通过庇护主义、行政吸纳等过程,控制关键精英,进而控制经济和社会(Acemoglu ,et al.,2016)。

虽然第二种方法也解决了前现代制度背景下推动分工体系革命的制度困境,但它维持了精英集团的继续特权化,保持了大量准入租金结构。而且,由于利益和特权分配的人格化,这个制度往往存在系统性腐败的危险,难以有效处理分工继续演进时与精英集团的冲突,增加了向现代增长制度转型时的精英利益受损,降低了权力过渡的“可信承诺”,让继续转型变得艰难。这意味着要实现分工体系的继续演进和持续的经济增长,选择第二条道路的国家需要再一次进行艰难的制度革命,彻底打破精英控制的准入和特权结构。

意大利南北地区的转型差异深刻说明了不同政治制度建设路径导致的绩效差异:由于国家权威的不发达,黑手党成为早期公共权威不足的替代性选择。这虽然在短期内解决了某些问题,但政治暗杀、阻碍候选人竞选、操纵政党在根本上破坏了政治生活的法治化和正当性,进一步成为经济发展的巨大阻碍(Acemoglu ,et al.,2017)。政治学家罗伯特・帕特南(2015)的经典研究更加深刻地揭示了其中的机制——面对集体行动困境,意大利部分地区选择了互惠的规范和公民参与网络,而另一部分地区选择了强制、剥削和庇护等等级式的霍布斯式均衡;最终的历史经验告诉南意大利人,霍布斯式方案行不通,拥有公民网络地区的政府更成功,在内部运行上更有效率,在政策制定上更有创造性,在政策实施上更有成效。

其次,建立和维持包容性政治制度的关键是保障其在资源动员、权力制约、回应与问责等方面的制度化水平和制度均衡。一方面,要通过制度建设提升动员、制约和问责的制度化水平。前述讨论表明,现代增长需要国家利维坦具备相应的权威和能力,这需要进行社会动员和政治联盟的建设,这种社会动员越彻底、联盟越广泛,国家的权威和能力也就越强大。但是动员起来的力量如果缺乏形成公共联合的有效制度,便会带来混乱和碎片化,反噬国家权威和能力(亨廷顿,2007[1968];Acemoglu & Robinson,2016)。这是当前拉丁美洲地区的普遍状态——大工业的推进和民族革命的需求让民众被动员激活,但政治制度缺乏能力调停、优化和缓和政治冲突,政治力量赤裸裸地彼此对抗,带来政治制度的崩溃和秩序的混乱。为了应对这种混乱,联合起来的技术官僚、经济精英和军人取消了普通民;另一方面,要通过对具体制度内容的动态调整实现三种制度功能的动态均衡,特别是防止具有制约和问责功能的制度削弱国家权威及其政策制定、执行能力。众参与政治的制度渠道和资格,其结果是资本向私人精英和国家机构倾斜(奥唐奈,2008)。福山列举了印度和美国的实例来说明这个观点(Fukuyama,2014):印度虽然有相对稳固的选举制度,但其国家政权连许多最基本的公共服务都无法提供,难以适应现代集约经济的增长;而美国在某种程度上变回了“进步时代”之前的由“法院和政党”(Courts and Parties)所组成的国家,法院和司法系统替代了行政系统应有的功能,繁文缛节不断打断政府运行且让其非常低效,碎片化的利益集团透过民主体制分割了国家的权威,形成阻碍制度变革的寻租联合体。福山将它们称作“政治衰败”(Political Decay)。政治衰败的可能性表明,政治制度建设是一个没有终点、不断持续的进程。

也正是在以上制度逻辑下,大量发展中国家选择借助威权体制来克服碎片化民主对国家权威和能力的侵蚀,以促进积累和投资,增强政府的决策和执行力,从而启动经济发展(习明明、 张进铭,2014)。而在以选举为核心的问责制约制度之外,各国也探索创新了以参与式预算、透明、监督为代表的大量短期问责制度。而诺斯等人最近的研究也进一步表明,至少在经济增长层面,增加立法机关对行政机关的监督约束可以有效防止经济衰退,但是改善选举问责制度对防止经济衰退的作用并不显著(North ,et al.,2015,Cox & Weingast, 2018)。因为选举并不一定能促进政治权力的非人格化和中性政府的产生,反而容易让资本和权力借助选举形成执政联盟,引发准入限制以及租金的固化和失控。

实现持续经济增长的政治逻辑

总结以上,首先,前现代制度背景下启动分工革命与维持现代增长有不同的制度逻辑和制度建设要求。在前一阶段,制度建设的核心是打破被国内外政治权力垄断的超额租金分享结构,为新分工模式的产生和扩散提供可能;而维持稳定现代增长的制度建设则主要关心如何确保技术、资本、要素都能公平地参与市场竞争,进而推动新技术、分工体系、市场结构的“创造性毁灭”。两个阶段的差异性制度需求对基础性政治制度建设提出了不同要求。其次,要实现从前现代到现代增长的持续平稳过渡,降低制度过渡过程中的风险和成本,还要考虑两个阶段制度的延续性,这需要尽量在前现代的基础性政治制度革命中建立以“非人格化”为核心的权威和规则,保证对有效租金分配制度的设计和持续变革,最终建立以“自由开放进入”为核心的现代市场经济制度。再者,要保障现代增长制度的持续有效,需要维持基础性政治制度在资源动员、权力制约、回应与问责等方面的制度化水平和制度均衡。

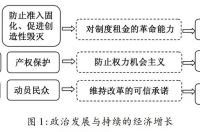

正是在以上意义上,本文提出,持续的经济增长需要匹配一个持续的政治发展(Political Development)的进程,不仅能为经济增长提供阶段性的制度支撑,也能保障制度的持续平稳过渡。综合前述讨论,我们将这个政治发展的基本要素和内在逻辑总结为三个方面:一是通过制度化国家利维坦的发展来保障对制度租金的革命能力;二是通过法治的发展来防止权力机会主义;三是通过对外责任制的发展来维持改革的可信承诺(参见图1)。政治制度围绕这三个方面的动态调整和互相协调构成了实现经济持续增长的政治逻辑。

在前现代制度背景下启动分工体系革命要求通过重建国家权威来克服国际政治体系和国内政治权力垄断的准入结构和租金结构,有能力改善租金的效率直至消弭超额租金。在此过程中,要特别注意保障国家利维坦权威的非人格化特征,防止向精英集团配置的权利和租金固化为特权,阻碍向更加开放制度的持续演进。这是保障从前现代增长向现代增长持续过渡的重要条件。而维持现代增长则要求国家利维坦同时具备保护产权和促进竞争的权威和能力。因此,要实现从前现代到现代的持续稳定增长,需要解决的第一个问题是如何具备和维持对制度租金的革命能力,防止制度本身固化为低效超额租金的来源,这需要建设非人格化的制度化国家利维坦。

这在制度建设实践层面包括两个方面的内容:一方面使国家具备超越权力精英的权威与能力,防止暴力资源失控,为将特权化的超额租金结构转化为基于权利的租金配置甚至消弭超额租金提供可能;另一方面,通过延伸的科层组织和掌控的资源,国家可以协调既有利益集团的特权和租金分配,提高租金的配置效率、降低交易成本,同时也为现代市场经济的调控和干预提供了可能。例如执行法律、征税、建设基础设施、实施产业政策,以及通过教育、国家实验室提升人力资本、推动科学发现和技术创新,对资本征税和争取对自身有利的自由贸易规则与贸易保护规则。

(二)法治的发展与防止权力机会主义

从前现代开始的持续增长的核心是打破原有固化的准入租金,代之以更有效率甚至开放的准入结构。这需要解决的第二个关键问题是防止权力的机会主义行为。在前现代增长起步时期主要是防止权力和暴力被用来处理旧有权力精英的不满、解决新旧精英的争议,防止权力精英重新将手中的权利特权化,以获取超额租金或攫取其他新兴经济精英。而在现代增长时期则需要防止权力精英设置新的准入体系。

按照新制度经济学的经典解释,法治可以解决产权制度的争议,特别是防止权力掠夺影响产权制度的实施,这有利于分工的拓展。但诺斯等人认为,对于前现代时期的分工革命,法治的另一个内容是通过既有精英的内部法治,变革精英集团的成员资格、相应权利和租金享有,形成非人格化规则约束,消弭人格化特征和权威,促进精英特权和租金的权利化以及精英内部争议解决的非暴力化(North ,et al.,2009)。这一方面可以维持精英的非暴力合作和争议解决,减少因统治者、政治家或执政联盟发生变化而产生的争议和政策成本,进而保证制度改革的持续推进;另一方面可以防止精英重新建立人格化特权和租金享有的机会主义行为。而且在正式法律制度之外,诺斯等人认为组织化(政党或者联盟)也是促进非人格化规则的发展、限制暴力的重要制度形式,前提是组织本身不是固化资金分配者或者暴力资源竞争者(North ,et al.,2015)。

(三)对外责任制的发展与维持改革的可信承诺

在前现代发起的分工革命需要将原有被部分权力精英掌握的特权集中到国家利维坦手中,再向精英和普通民众进行差异性的权利分配,以打破固化的租金结构,提升分工模式的效率。这需要保证被配置权力的国家利维坦权威能够被制约和长期维持,而不是再一次被少数权力精英掌控为寻租工具。而现代增长则需要向国家配置保护产权和促进竞争的权威与能力,这也对限制权力精英提出了要求。

要保证被配置权利的国家利维坦和精英履行改革的可信承诺,需要对外责任制的建设。在人类的制度建设实践中,已经发展出了选举、参与式预算、透明、监督等多样的对外责任制实践方式。对外责任制的建设可以一方面促进国家的非人格化,以“公共利益”防止经济精英与政治精英的联合,抵制政治权力—资本重新固化为特权租金攫取联盟,防止形成系统性腐败,保障改革的继续推进。但在制度建设实践中,也要注意防止利益集团透过责任制度分割国家的权威,形成阻碍制度变革的寻租联合体。另一方面,对外责任制的建立可以保障国家履行财产权的保护以及财政、税收和政府债务的可信承诺,防止内部精英领导人的更换影响政策稳定。

结语

前现代增长与现代增长的根本区别表明,支撑持续经济增长的制度存在阶段性差异,这也引发了制度变迁的特殊性。制度建设不能简单关注分工体系的自发演进,还必须注意到前现代制度背景下启动分工革命与维持现代增长的本质差别;不仅需要支撑前现代制度背景下的增长起步,还必须考虑从增长起步到现代增长的过渡,以及在动态变化中维持现代增长制度的内在稳定。因此,持续的经济增长需要匹配一个基本要素和内在逻辑一致的政治发展进程,通过制度化国家利维坦、法治和对外责任制的发展,保障对制度租金的革命能力、防止权力机会主义并维持改革的可信承诺。政治制度围绕这三个方面的动态调整和互相协调构成了实现经济阶段性、持续增长的制度基础。

参考文献:

刘守英、路乾,2017:“产权安排与保护:现代秩序的基础”,《学术月刊》,2017,5:40-47。

习明明、张进铭,2014:“民主、投资与经济增长”,《经济学(季刊)》,2014,3:1485-1512。

杨小凯,1997:《当代经济学与中国经济》,北京:中国社会科学出版社。

安东尼·吉登斯,1998:《民族—国家与暴力》,胡宗泽、赵力涛、王铭铭译,北京:生活·读书·新知三联书店。

弗朗西斯·福山,2012:《政治秩序的起源:政治秩序的起源: 从前人类时代到法国大革命》,毛俊杰译,桂林: 广西师范大学出版。

吉列尔莫·奥唐奈,2008:《现代化和官僚威权主义:南美政治研究》,王欢、申明民译,北京:北京大学出版社。

罗伯特・D・帕特南,2015:《使民主运转起来:现代意大利的公民传统》,王列、赖海榕译,北京:中国人民大学出版社。

迈克尔·曼,2007:《社会权力的来源(第一卷)》,刘北成、李少军译,上海人民出版社。

塞缪尔·亨廷顿,2008:《变化社会中的政治秩序》,王冠华等译,上海:上海人民出版社。

托马斯·皮凯蒂,2014:《21世纪资本论》,巴曙松、陈剑、余江译,北京:中信出版社。

乌尔里希·贝克和尤尔根•哈贝马斯等,2000:《全球化与政治》,王学东等译,北京:中央编译出版社。

Acemoglu, D., and J. A. Robinson, 2000. “Why Did the West Extend the Franchise? Democracy, Inequality, and Growth in Historical Perspective.”Quarterly Journal of Economics.115(4):1167-1199.

Acemoglu, D., and J. A. Robinso,2012. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York, Crown Business.

Acemoglu, D., and J. A. Robinson,2016. Paths to Inclusive Political Institutions. Economic History of Warfare and State Formation. Springer Singapore.

Acemoglu, D., G. De Foe, and G. De Luca,2017. “Weak States: Causes and Consequences of the Sicilian Mafia.” No. w24115. National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/papers/w24115.

Acemoglu, D., C. Garcia-Jimeno, and J. A. Robinson,2015. “State Capacity and Economic Development: A Network Approach.”American Economic Review.105(8):2364-2409.

Acemoglu, D., S. Naidu, P. Restrepo, and J. A. Robinson,2019. “Democracy Does Cause Growth.”Journal of Political Economy.127(1), (-Not available-): 000.

Acemoglu, D, J. A. Robinson, and R. Torvik,2016. “The Political Agenda Effect and State Centralization”. No. w22250. National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/papers/w22250.

Cox, G. W, D. C. North, and B. R. Weingast,2015. “The Violence Trap: A Political-Economic Approach to the Problems of Development (February 13, 2015).” Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2370622 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2370622.

Cox, G. W, and B. R. Weingast,2018.“Executive Constraint, Political Stability and Economic Growth.”Comparative Political Studies.51(3):279-303.

Doucouliagos, H, and M.A. Ulubaşoğlu,2008.“Democracy and Economic Growth: A Meta-analysis.”American Journal of Political Science.52(1):61-83.

Epstein, S. R.,2000. Freedom and Growth: The Rise of States and Markets in Europe, 1300-1750. London and New York: Routledge.

Esteban, J., and D. Ray ,2006. “Inequality, Lobbying, and Resource Allocation.”American Economic Review.96(1):257-279.

Evans, P. B.,2012. Embedded autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton: Princeton University Press.

Fukuyama, F.,2014. Political Order and Political Decay. From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. (First ed.). New York: Farrar, Straus and Giroux.

Kuznets, S. S.,1966. Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread. New Haven, C T: Yale University Press.

Murphy, Kevin M., A. Shleifer, and R. W. Vishny,1993. “Why is Rent-seeking So Costly to Growth?. “American Economic Review.83(2):409-414.

North, D. C.,1981. Structure and Change in Economic History. New York: W. W. Norton.

North, D. C., and B. R. Weingast,1989. “Constitutions and Commitment: the Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-century England. “The Journal of Economic History.49(4): 803-832.

North, D. C., J. J. Wallis, and B. R. Weingast,2009. Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. Cambridge: Cambridge University Press.

North, D. C., J. J. Wallis, S.B. Webb, and B. R. Weingast,2015. “In the Shadow of Violence: A New Perspective on Development (August 30).” Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2653254 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2653254.

Schumpeter, J. A, 1942.Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper.

Tilly, C.,1992. Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990. Cambridge, MA: Basil Blackwell.

Wallis, J. J.,2006. “The concept of systematic corruption in American history”. In Glaeser, E. L. and Goldin, C., eds. Corruption and Reform: Lessons from America""""""""s Economic History. Chicago: University of Chicago Press.

Weingast, B. R.,2015. “The Lowest State of Poverty and Barbarism"""""""" to the Opulent Commercial Society: Adam Smith""""""""s Theory of Violence and the Political Economics of Development (May 15, 2015).” Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2606745 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2606745.