2019年国务院《政府工作报告》公布了2万亿元的减税降费方案,但坚持“民生投入只增不减”,继续保持国家财政性教育经费占国内生产总值比例在4%以上,同时要求切实用好宝贵的资金。此前,2018年8月,国务院办公厅印发《关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》,聚焦教育经费的结构和效益,提出“保基本、补短板、促公平、提质量”的要求。2018年9月,党中央印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号),要求完善全覆盖预算绩效管理体系。事实上,进一步加大教育投入,夯实政府教育履职的责任和能力是社会共识和公众祈求。但财政教育政策务求“精准施策、积极有效”,[1]增加教育经费应以提升绩效为导向,兑现“办人民满意的教育”的世纪承诺。

我们选择在广东开展实证研究。统计资料显示,广东省人口过亿(非户籍常住人口约两千万),拥有全国最大的教育规模。同时,广东已步入中等发达阶段,处于社会经济深度转型期,但区域发展严重不平衡。某种程度上说,广东是中国现代化的缩影。

(一)描述性调查统计结果① [① 本项调查为华南理工大学政府绩效评价中心组织的年度专项调查。覆盖广东全省21 个地级以上市及121 个县(市、区)。调查针对18 岁至75 岁的常住人口,采用定点拦截和电话访问相结合的方式。访问时间为2018 年2 月(针对2017 年度),有效样本量为21123 人(经检验与整体人口特征基本吻合)。]

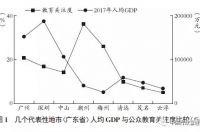

一是公众对教育的关注度较高,但各地差异明显。统计结果显示,公众对教育关注的受选比例为19.41%,低于住房(35.94%)、安全(24.66%)、医疗(21.57%)和交通(20.07%),高于收入(16.34%)、生态环境(9.41%)等民生议题。进一步分析,不同地市结果反差明显。一般而言,经济发展程度较高,公众对教育的关注度也高,如发达地区的珠海(43.58%)、佛山(29.95%)远高于欠发达地区的清远(9.85%)、茂名(7.06%)、云浮(5%)。不过并非尽然,广州(20.89%)、深圳(16.9%)、中山(4.25%)的公众关注度远低于欠发达地区的潮州(36.48%)、梅州(26.17%),却印证相反的情况,说明经济因素并非影响教育关注度的全部因素,甚至并非主要因素。事实上,人们对教育关注与区域文化传统,现实境况等众多因素息息相关。同时,深圳、广州等市教育资源集中,与住房、交通等问题相比较,教育问题于公众而言并非最突出的问题(见图1)。

二是教育满意度居首,并与关注度呈现负相关。在被评价的十项民生议题中,教育满意度居首位(6.52,十分制,下同),就业满意度垫底(6.03)(如图2)。呈现的特点:满意度绝对值不高,超20%的公众满意度低于5.0,倾向于不满意;不同地市差异明显,满意度最高的深圳(7.47)远高于河源(5.79,最低值);同时,教育满意度与关注度呈现负相关,满意度居前的地市公众对教育关注度较低,相反,满意度较低的地市公众的关注度较高。

三是家庭收入是影响教育满意度的核心因素,约四成受访者认为子女上学对家庭经济负担重。一般认为,教育支出占家庭支出存在合理的范围,但统计结果显示,有近三成家庭这一比例超过20%,约13%的家庭高达30%。针对教育负担的主观感知,45.14%的受访者认为子女上学对家庭“有一些负担”,“负担较重”的家庭占比为28.96%,“负担很重”的家庭占比为10.81%。同时,家庭教育支出占比与教育满意度负相关,总体趋势是:家庭教育支出占比愈低,对教育满意度愈高,说明家庭收入是影响教育满意度的重要因素(见图3)。

四是财政投入不足、政府作为不到位被视为问题的主因。对于教育存在问题,在六项备选项中,财政投入不足、政府作为不到位受选率较高,分别为33.84%和29.01%。之后是缺乏有效监督(18.96%)、法律保障不足(8.99%)及教育规划不完善(7.07%)等。同时,家庭收入对公众态度影响较大,针对归因于“财政投入不足”群体,家庭年收入5万以下者受选比例较高(32.65%),这与归因于“政府作为不到位”群体有较高的重合度。但对家庭年收入50万以上高收入群体,他们将原因更多归结于“法律保障不足”(12.01%)(见图4)。

公众教育满意度被视为公众在对教育总体发展状态感知的基础上,与预期比较所做出的主观判断,并受制于多种因素影响。审视已有的研究文献,拉蒂(H.Raty)和卡萨宁(K.Kasanen)指出,不同社会经济地位的父母对教育的期望和需求存在差异;[2]而一项针对中小学调研查结果显示,个人因素、自然因素、学校因素对教育服务满意度均有显著影响。[3]家庭社会经济地位对教育满意度存在正向预测作用。[4]同时,21世纪教育研究院从教育质量、教育过程、教育公平及教育收费等四个方面公布国内主要城市公众教育满意度。[5]

借鉴上述研究成果,服务于本项研究目的,考虑到可行性,我们将影响教育满意度的因素分为两个层面:一是公众背景因素,包括户籍、职业、家庭收入、教育支出占比、教育负担感知等;二是地区环境因素,如人均GDP等。并设定教育满意度为因变量,上述两类因素为自变量(变量名称、解释说明和统计特征详见表1),进而建立统计模型是:

ESD=b1CI+b2OC+b3IN+b4EC+b5EB+b6G+ε

式中:ESD为被解释变量(教育满意度),CI表示户籍变量;OC表示职业变量;IN表示家庭年收入;EC代表教育支出占家庭总支出比例;EB代表公众教育经济负担感知;G表示人均GDP;ε为残差。由于以上变量为分类变量,并且多数为有序数据,因此,本文引入整体效果较好、拟合度较高的Ordered Logistic回归模型进行回归分析(结果见表2)。

从Ordered Logit回归分析结果来看,绝大部分自变量的显著性水平达到了合理化标准(p<0.05),说明入选变量对教育满意度有统计学意义,即:公众户籍、职业、家庭收入、教育支出占比、教育负担感知和人均GDP对教育满意度存在影响。具体而言:

一是户籍对教育满意度有显著影响。本市县户籍群体对教育满意度有显著正向影响,回归系数为0.091(p<0.05),本省户籍回归系数为0.053(p>0.1),对教育满意度有正向影响但不具统计学意义。说明不同户籍公众教育满意度存在差距。二是职业变量基本通过了水平为1%的显著性检验,说明职业变量对教育满意度有显著影响,但职业间系数变化并无明显规律,其中外企员工、私企员工和学生系数最大,即对教育满意度影响最大,其次是国企员工和私营业主,影响最小的为失业下岗者。三是针对家庭年收入。通常而言,收入越高,教育条件及供给越好,对教育满意度理应越高,但也有研究表明并非如此,即家庭收入越高,教育满意度呈下降趋势。[6]本项研究的回归结果也显示,家庭年收入变量系数为负,收入对教育满意度存在负向影响。交互分析表明,随着家庭年收入增加,教育满意度先升后降,家庭年收入50万以上的群体教育满意度最高,31-50万群体最低,两者无明显的规律性;四是家庭教育支出占比与满意度呈负相关(系数为0.229),支出比例越高,满意度越低,教育经济负担感知也呈相似规律,两者结果具有印证性,符合一般性逻辑;五是区域人均GDP对教育满意度呈显著正相关,但系数极小。人均GDP一定程度上反映区域发达程度,回归结果显示,一个地区经济发展与公众教育满意度相关性较低。这种现象说明,教育满意度作为公众感知的主观判断,个人及家庭因素的影响比外部整体环境的影响更重要。

不难发现:近十年来,我国财政对教育的投入不断加大,社会教育获得感明显提高,公众教育满意度居各项民生满意度之首,但绝对值不高,尤其是以低收入为主要特征的弱势人群对教育的满意度评价明显偏低。这是教育发展的短板,也是最突出的结构性问题,同时成为制约教育经费绩效提升的重要因素。

教育投入是我国财政最大项支出。近五年来,全国一般公共预算教育支出累计12.95万亿元,年均增长8.2%。其中:2017年,财政性教育经费为34208亿元(总投入达42562亿元),占GDP的4.14%,实现连续六年超过4%的时代目标(2018年全国一般公共预算教育经费32222亿元,同比增长7.69%)。始于20世纪80年代,被社会各界长期呼吁和期盼的教育投入规模已基本达成“充足化”,困扰中国社会数千年的“有学上”的矛盾得以基本化解。但与此同时,随着经济高速增长、社会剧烈转型以及人口流动及结构变化,人民对“美好教育生活”的迫切与强烈需求和现阶段教育发展不平衡不充分之间的矛盾日趋尖锐。公众对“上好学”的渴望与现实状况形成落差,教育问题甚至被视为“新三座大山”之一。此种背景下,进一步加大财政对教育的投入势在必行,也是积极财政政策的具体体现。但与此同时,教育经费规模受制于国力等各种因素影响,从公共财政属性、教育支出现状,以及全面实施预算绩效管理的要求来看,优化经费结构,提高经费绩效的关键在于直面公众教育满意度的结构失衡,满足有效需求。

(一)化解结构性矛盾是积极的财政教育政策的发力点

自2012年以来,国家财政性教育经费支出规模扩大,投入机制逐步健全,支出结构不断优化,尤其是中西部和农村教育明显加强,但存在问题也十分突出。就教育经费而言,筹集渠道较为单一,绩效意识较为淡薄,监督管理不到位等,这些问题表现多样,成因复杂,但背后集中体现为结构性的矛盾。具体表现:城乡二元结构所带来的城乡教育隔断及教育质量不一,优质教育资源的地域及校际差异较大,城乡师资水平及分布结构不均衡,生源流向的马太效应等。事实上,结构性问题不仅仅体现于区域空间及教育阶段上,如东部与西部、城市与乡村、义务教育与非义务教育的失衡或错位,更表现于社会阶层获取教育资源的巨大反差。研究显示,当前我国顶端1%的家庭占有全国大约三分之一的财产,底端25%的家庭拥有财产总量仅在1%左右,[7]经济水平反差导致社会阶层鸿沟,延伸至教育领域表现为教育资源的不均衡,家庭背景对教育获得的影响力不断上升,[8]虽然长期以来优质教育资源存在着比较明显的城市偏向性,[9]但城市低收入者,尤其是非户籍常住人口子女教育处于教育资源供给的盲区,和偏远地区农民一样日趋边缘化。一项调查显示,2015年,50%的家庭对子女教育培训投入超过5000元,其中过万元的占比25%,而低收入群体人均可支配收入为5221.2元(2016年,全国流动人口平均月收入仅为4503元)。[10]显而易见,结构性矛盾主要指向以收入为导向的社会分层带来的教育资源供给失衡。由于教育公平是社会公平的基石,公共财政追求公平正义,由此,满足低收入者的基本教育需求理应成为积极财政教育政策的发力点。因为“教育蕴涵工作能力的潜力,是实现可行能力的途径。”[11]教育作为提升个体生存能力的手段,折射社会公平。

(二)结构性矛盾指向教育对弱势群体的有效供给不足

体现需求导向的教育资源供给结构是教育均衡发展的前提条件,也是衡量供给有效性的基准指标。当前,“有学上”的目标实现意味着教育总体供求关系已趋于平衡,供求矛盾主要体现于结构性矛盾。具体指向流动人口、偏远地区和低收入人口的教育需求得不到满足,供求关系出现结构性错位。以流动人口子女教育为例。2017年,全国流动人口2.44亿人,约占年末全国总人口的18%,同时呈现家庭化与常住化趋势。义务教育阶段随迁子女数量为1897.45万人,近五年增加了283.86万人,增幅为17.6%;[12]但与整体人口比较,这一群体学前教育阶段总体入园率仅为70%(其中就读公立园的比例不到25%),义务教育阶段就学年龄严重滞后且不在学的比例高达10%,高中教育阶段“早离校、早就业”的现象较为普遍。[13]换言之,因为社会身份差异导致城市流动人口被排除在优质教育资源之外。另外,农村边远地区和城市低收入家庭子女教育折射的问题大体相近。事实上,三类群体存在较大的重叠性,“低收入”构成他们的主要特征。由于社会结构固化,向上流动通道缩窄,教育供给缺失与社会身份改变之间形成恶性循环,“弱势”的社会地位使“低收入”群体处于教育资源供给的边缘或“盲区”,个体体验或感受偏离整体,更多呈现阶层分化和社会排斥的负面观感,从而导致这一群体教育满意度偏低。依据调查数据库将样本家庭年收入分为高中低三个组别,会发现,各组别收入悬殊差,对教育关注度受选率相近,但教育满意度、教育家庭负担感却存在明显的差距(如表3)。

显然,有效的教育供给不单是追求教育经费的规模增加,更应该关注公平正义和可持续发展,体现公众满意度导向,回应社会关切。首先,供求关系的动态均衡要求不断化解结构性矛盾,实现供给的有效性。衡量供给有效与否在于需求的满足程度,从某种意义说,即是公众满意度。对教育而言,一是满足公众“上好学”的强大需求;二是满足低收入群体“有学上”的基本需求。理论及经验均表明,没有什么比公众自身更了解需要什么样的教育,“自下而上”的需求识别方式远比“通过目标模式或演绎模式来设计人民群众的期盼”[14]更能获取公众有效需求。其次,提升公众教育满意度是度量教育供给有效性的导向,也是提高教育经费绩效的基础。作为财政支出的重要组成部分,教育经费是预算绩效管理的基本范畴。教育经费绩效评价构成政府绩效评价及财政绩效评价体系的一部分,教育经费绩效评价秉承“以顾客满意为基础,把公民视为消费者”的理念和思想,[15]内置了对财政教育政策及决策的纠错纠偏机制。同时,教育被视为民生之首,立足于我国的社会制度环境及党和政府执政为民的理念,简言之,衡量教育经费绩效的标准在于“办人民满意的教育”。最后,从技术层面,基于边际递减原理,增加对“低收入”群体的教育资源供给,将带来比其他群体更高的满意度,从而有利于提高整体教育满意度。

积极财政教育政策不论如何加力,都应着眼于教育发展的不平衡不充分现状,强化高质有效的需求导向,增强公众获得感和满足感,“紧紧抓住人民群众最关心最直接最现实的问题”。检验这一切的终极标准在于公众满意度,尤其是低收入弱势群体对教育的获得感及其满意度。为此,我们建议:

一是进一步增加财政性教育投入,尤其是中央及省级财政对教育的投入。目前我国财政性教育经费占GDP比重已超过4%,但与世界平均水平(7%)及发达国家水平(9%)比较仍旧差距明显。此外,财政性教育经费占公共财政支出比例仅为16%。同时,“财政投入不足”被公众视为教育问题的主因。因此,不论从国际比较、国家实力还是公众诉求来看,应确保一般公共预算支出中,教育支出增长率的优先地位,兑现国家教育法中有关教育经费的“三个增长”。①当然,更为重要的是完善中央与地方教育财政内部分配结构。2017年,中央财政本级承担全国教育经费投入不到四分之一,相比上年度有所下降。财力薄弱的县级财政责任加大,省地(市)两级教育财政责任不明晰。事实上,分税制改革以来,我国财政资源不断向上集中,支出责任不断向下转移,教育经费支出存在制度性短缺,事权与支出责任错位。因此,应重新划分事权,明晰教育事权责任,改变教育“管理权限”等于“支出责任”的思维定式。应借鉴国际经验,本着追求公平性的基础教育定位,依据“受益范围”和“能力水平”原则,按支出能力划分支出比例,构建基本规范的国家教育财政制度。针对目前“70%的基础教育支出责任归在财政能力最弱的县一级”的现实状况,[16]基于教育“完全外部性”特征,应进一步明确中央和省级政府作为基础教育的主要履职责任主体,承担主要的教育资源供给,尤其是财政教育投入的责任,切实减轻县级财政投入压力。另外,对于仍旧有必要保留的教育领域专项资金,应取消县级、地市级财政的刚性配套要求。

二是回归教育公平本位,精准施策,补足短板。首先,应补足城乡发展失衡的短板。全面改善农村地区教育薄弱学校基本办学条件,加大对农村地区的投入,推进及完善乡村教师支持计划,着力解决农村“学有所教”及留守儿童的教育难题;其次,应补足区域发展不平衡的短板。尤其是中西部地区、贫困地区、革命老区、民族和边远地区。2017年,财政性教育经费虽一半以上用于中西部,且中西部财政教育经费增长率超东部地区,但两者之间的差距依然显著,东部地区公共财政教育经费均值为1181亿元,中西部仅为765亿元,特别是高中教育阶段,中西部普通高中生均教育经费均值仅为东部的一半,不足最高值(北京)的20%;再次,应补齐教育体系中各教育阶段不平衡的短板。特别是针对高中阶段教育尚未普及、学前教育入学率偏低等问题,应主动作为,采取措施,回应社会诉求;最后,应下定决心解决农民工随迁子女义务教育经费方面存在问题。目前“两为主”政策只强调了流入地政府投入责任,缺乏对流入地政府相应的资源支持,挫伤了流入地政府的积极性。

三是总结教育精准扶贫经验,改进及完善扶贫方式。教育精准扶贫将经济地位底层的弱势群体置于精准帮扶的高位,增强对这一群体教育资源配给的精准性,能有效改进他们的教育困境,提升总体教育满意度。精准扶贫重在精准,但经验表明,扶贫对象识别存在误差是一种常态,也是政策目标偏离的主要归因。对此问题的解决目前存在两种思路:一是进一步强化目标意识,有效甄别扶贫对象;二是认为贫困家庭学生是一个动态的、不易量化的概念,甚至是一个价值概念,“精准”是相对的,不论提出何种要求,甄别扶贫对象存在高昂的成本,或者技术上不可行,甚至造成新的不公平。[17]我们以为,解决目前教育精准扶贫政策目标偏离、执行机制乏力、政策效率低下、执行角色模糊及冲突等问题,应改变思路,改进及完善教育精准扶贫的方式。与其花费巨大资源,承担较大风险去甄别小样本的目标对象,不如对在校学生的基本生活学习实现全免费,这样做将大大降低政策执行成本及纠错风险,化解一系列人为的矛盾,也未必额外增大财政投入。另外,应加快贫困地区的教育信息化平台建设,利用现代信息技术强化精准度,以数据驱动教育精准扶贫方式转变。正如习近平指出的那样:“可以发挥互联网在助推脱贫攻坚中的作用,让山沟里的孩子也能接受优质教育。”[18]

四是推进政府教育履职评价,构建满意度导向的教育经费绩效评价体系。促进教育发展是政府的法定责任,确保教育经费是公共财政的职能。我国是单一制国家,中央及地方各级人民政府对教育供给负有互补互叠责任,为驱动责任落实,应推行地方政府教育履职评价。在评价内容方面,应坚持以提高教育教学质量为中心,重点评价政府领导管理、保障、推进本行政领域区域内教育事业改革发展成效,尤其是促进教育均衡发展,保障弱势群体受教育权利,解决当前教育资源固化等方面所取得实效。在评价对象方面,横向来看,不能局限于教育行政部门,应将发改、规划、国土、人事、财政等部门纳入其中;纵向来看,不能局限于基层政府,应将省级政府纳入教育履职的被评对象中。事实上,在我国省际情况不一和县级政府财政能力差异巨大的背景下,省级政府因地制宜、发展统筹资源的功能对于教育均衡发展尤显关键。同时,教育经费绩效评价是政府教育履职评价的重要组成部分,以财政绩效评价促进教育经费绩效提升是全面实施绩效管理的客观要求。[19]应构建有别于审计、检查等监管手段的教育经费绩效评价体系:第一,进一步明确评价理念和定位。体制内部评价应定位于绩效导向的目标考评,体现结果导向和公众满意度导向;第二,构建多元多层级评价主体和运行模式。评价主体决定评价的公信力。应进一步理顺教育经费绩效评价中,评价权、组织权、实施权与评议权的关系,在体制内部倡导人大作为评价主体的特殊作用,在体制外部培育第三方评价主体;第三,完善评价技术体系。开发全国统一的通用模型,根据教育经费的特征,将评价维度指向经费来源、过程监管、目标实现及社会满意,[20]以教育满意度作为衡量教育经费绩效的“落地指标”;第四,拓展评价范畴,不仅要评财政教育支出绩效,也要评教育经费收入绩效,形成完整的内容体系;第五,应完善评价结果应用。将公众教育满意度作为检验积极财政教育政策成效的重要依据。

阿玛蒂亚·森在讨论贫穷、人力资源与教育关系时曾经指出:教育财政考虑人际差异从而倾斜弱势群体以使其平等获取教育资源,使每个人的人力资本积累的机会能力相当,这在扩展个人实质自由中意义非凡,因为实质自由就是实现各种可能的功能性活动组合的可行能力。[21]实施积极的财政政策,加大教育投入是重要的发力点,但资源的投入应着眼于化解结构性矛盾,追求公众教育满意度提升,尤其是提高低收入者教育获得感,发展更加公平更有质量的现代教育,托起明天的希望。

[参考文献]

[1]刘尚希.不确定性条件下的积极财政政策如何作为[N].经济参考报,2018-07-18(2).

[2]Hannu Raty,Kati Kasanen. Parents’Perceptions of Their Children’s Schools:Findings From a Five-year LongitudinalStudy. Educational Studies,2007,33(3).

[3]吴宏超,冯梅.城市义务教育家长满意度影响因素研究[J].教育发展研究,2015(10).

[4]张娜,王玥,许志星.家庭社会经济地位对家长教育满意度的影响研究[J].教育学报,2013(9).

[5]21世纪教育研究院.教育蓝皮书:中国教育发展报告(2018)[EB/OL].http://learning.sohu.com/s2014/satisfaction/.

[6]胡平,秦惠民.户籍、教育水平及社会职业等级对家长义务教育满意度的影响研究[J].软科学,2011(10).

[7]北京师范大学民生发展课题组.中国民生发展报告2015年[M].北京:北京大学出版社,2015.65.

[8]李春玲.社会政治变迁与教育机会不平等——家庭背景及制度因素对教育获得的影响(1940—2001)[J].中国社会科学,2003(3).

[9]刘金凤.机会不平等:经济增长中存在幸福悖论的一个深层原因[J].中国市场,2013(19).

[10]国家卫计委.中国流动人口发展报告2017[EB/OL]. http://shanghai.xinmin.cn/xmsq/2017/11/10/31332612.html.

[11]M Walker, E Unterhalter. CapabilityApproach and Social Justice in Education. New York:Palgrave Macmillan,2007.

[12]教育部网站.2017年全国教育事业发展统计公报[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/201807/t20180719_343508.html.

[13]马学阳.我国流动人口随迁子女受教育状况考察[J].城市问题,2015(4).

[14]吉文昌.教育满意度测评方法与原则[J].教育研究,2015(2).

[15]范柏乃.政府绩效评估理论与实务[M].北京:人民出版社,2005.

[16]李秉中.我国教育经费支出的制度性短缺与改进路径[J].教育研究,2014(10).

[17]吴斌珍,李宏彬等.大学生贫困及奖助学金效果[J].金融研究,2011(12).

[18]习近平在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话[EB/OL]. http://www.sohu.com/a/270955965_100292086.

[19]廖逸儿.我国教育经费绩效提升法制化路径[J].中国行政管理,2018(7).

[20]郑方辉,廖逸儿,卢扬帆.财政绩效评价:理念、体系与实践[J].中国社会科学,2017(4).

[21][印]阿玛蒂亚·森.以自由看待发展[M].北京:中国人民大学出版社,2002.62-63.