一、引言

基层民主是社会主义民主的基础性工程和重点①,在社会主义民主政治的发展中具有重要的地位。基层民主可以区分为基层政权民主、基层党内民主与基层群众自治组织民主三大类型②,其中,居/村委会选举作为基层群众组织民主的关键环节是我国基层民主的重要表现形式,也是我国公民政治参与涉及范围最广的一种形式,受到学术界的广泛关注。自1987年全国人大常委会颁布《村委会组织法(试行)》以来,由村民选举产生村委会的农村基层民主已经在全国范围内迅速铺开;而城市居委会直接选举也从1998年的青岛向全国大规模推广③。参与居/村委会选举不仅体现了对广大公民民主政治权利的尊重,而且为其行使这一民主政治权利提供了现实的机会④。在居/村委会选举的大力推动下,中国城乡基层民主参与取得了长足的发展。而对于城乡基层民主制度的完善和实践的发展而言,保持和激励公民参与居/村委会选举投票非常重要。

要保持和提升城乡基层民主选举投票的参与程度,有必要厘清影响公民参与选举投票的现实因素。实际上,围绕上述主题,学术界已经进行了一系列研究,涉及经济发展水平、个人经济利益、宗族结构、制度安排、政治信任、竞争公正性、社会资本、效能感等多方面因素⑤。孙昕等人将影响村民参与村委会选举投票的各种因素归纳为客观因素和主观因素两大类⑥,这两类因素也适合对城市基层民主选举投票的分析。纵观已有的研究文献可以发现,研究者对于影响基层投票参与的客观因素大致上有着一些共识,如基本同意经济发展水平、经济利益等因素与投票参与正相关。但对于主观因素尤其是其中政治信任和内在效能感对基层投票参与的影响,已有研究还存在相当大的争议,甚至得出了相反的结论。这显然难以达到通过厘清影响公民参与居/村委会选举投票的因素来实现促进基层民主选举参与的目的。

为了弥补已有研究的上述不足,本文利用2010年中国综合社会调查数据(ChineseGeneralSocialSurvey2010,以下简称CGSS2010),基于信任和内在效能感的分析框架,考察政治信任和内在效能感在中国公民参加城乡居/村委会选举投票活动中的作用。研究发现,对基层地方政府信任程度的提高会显著增加公民参加居/村委会选举投票的概率,而内在效能感并没有显著影响到公民参加居/村委会选举的投票行为。

二、政治信任与内在效能感影响基层民主参与的研究回顾与假设

(一)研究回顾

1.政治信任影响基层民主参与的研究回顾

在影响公民政治参与的诸主观因素中,一些研究者认为高的政治信任会带来高的选举参与。孙昕等人基于全国性调查数据的研究发现,村民是否参与村委会选举投票的一个重要因素是其对乡镇基层政府的信任。村民对基层乡镇政府越信任,其参与选举投票的可能性越高⑦。在政治信任对公民政治参与的影响方面,余敏江和梁莹通过一项利用南京市调查数据的研究发现,政治信任与政治参与意识存在正相关关系⑧。邱国良通过对宗族认同、政治信任和政治参与的实证调研发现,中国农民政治信任对政治参与有积极的影响,如果公众对政府越信任,参与村委会选举等公共事务的积极性就越高⑨。梁莹基于南京城乡基层居/村委会选举数据的实证研究同样证实,居民对街道办(乡镇政府)信任程度的高低显著影响到居(村)委会选举的成效⑩。但也有研究者不同意政治信任与政治参与之间的因果关系。陶然等人基于全国性数据的实证分析发现,政治信任与村民参与投票选举之间并不存在因果关系(11)。胡涤非通过对广东省惠州市P村的调查也发现,村民对基层乡政府的信任对其参加村委会选举行为的解释力度不大(12)。从已有文献可以看出,研究者主要分析了中国公民对基层地方政府的信任与基层选举参与之间的关系,对政治信任的其他方面与基层选举参与之间的关系则涉及较少。而对于公民信任基层地方政府的程度与基层选举参与之间的关系,研究者也持见不一。

在某种程度上,政治信任表现为对政治机构及其人员的信任。在已有文献中,一些研究者将政治信任区分为对不同层级政府的信任,如李连江将政治信任区分为对中央政府和地方政府的信任(13),乔布基于澳大利亚新南威尔士州和维多利亚州的实证调研数据,将政治信任分解为对本地政府和高层政府的信任(14)。已有研究辨认出公民对不同层级政府的信任情况在中国和西方国家呈现了明显的差异。很多西方国家的公民对地方政府的信任往往高于对中央政府的信任,而在中国则更多呈现政府层级越往上,公民对政府的信任度也升高的趋势(15)。对政治机构角色承担者的信任也受到研究者的关注。一些研究者如宋少鹏和麻宝斌(16)、熊美娟(17)分析了公众对政治精英和一般政府人员的信任。政治信任对公民参与基层民主选举的投票行为到底是否有影响?如果有影响的话,具体是什么样的影响?本研究将对政治信任影响基层民主选举投票的情况进行实证分析。

2.内在效能感影响基层民主参与的研究回顾

这里的内在效能感是指内在政治效能感。Campell等人最早提出了政治效能感的概念,并将其界定为“个人感觉其政治行动能够对政治过程产生影响”(18)。阿尔蒙德和维巴提出了类似概念主观能力,认为公民的主观能力主要是指当公民认为政府影响其利益时能够有所作为的程度(19)。后来,政治效能感被区分为内在政治效能感和外在政治效能感,内在政治效能感相对于公民个人而言,指个人自认为参与和影响政治的能力;而外在政治效能感则相对于政治体系而言,指个人感知到的政治体系对其要求的回应(20)。公民的内在效能感被认为是影响其政治参与的重要因素(21)。然而,对公民内在效能感与基层民主参与之间的具体关系也没有达成共识,例如,两项实证研究对中国村民内在效能感与基层民主参与之间关系的认识正好相反,史天健认为村民较高的内在效能感会增强其选举参与倾向(22),而钟杨和陈捷则认为内在效能感强的村民更可能不参与选举(23)。对上述文献的回顾不仅没有厘清内在效能感与基层民主选举投票参与之间的关系,反而在一定程度上引起了迷惑。公民内在效能感是否对基层民主政治参与有影响?以及什么样的影响?本文也将通过实证分析对上述问题进行回答。

(二)研究假设

现有文献综述显示,政治信任、内在效能感与公民基层政治参与之间的关系可能并不简单,研究者对它们之间关系持见不一,远未形成共识。然而,总体上说,人们倾向于认为政治信任和内在效能感的提升都有助于增强公民基层政治参与。因此,我们提出如下五个假设,并将在现有研究基础上,同时将政治信任和内在效能感两个变量纳入对公民选举参与的分析框架,利用一个具有全国代表性的大样本调查数据考察政治信任与内在效能感是否会对中国公民参与城乡基层选举投票行为产生预期的影响。

H1:对中央政府信任程度的提高会显著增加公民参加居/村委会选举投票的概率。

H2:对基层地方政府信任程度的提高会显著增加公民参加居/村委会选举投票的概率。

H3:对总体政府工作人员信任程度的提高会显著增加公民参加居/村委会选举投票的概率。

H4:对政治家信任程度的提高会显著增加公民参加居/村委会选举投票的概率。

H5:内在效能感的增强会显著增加公民参加居/村委会选举的投票行为。

三、政治信任与内在效能感影响基层民主参与的研究设计

(一)数据来源

本研究所使用的数据来自中国人民大学社会学系和香港科技大学社会科学部于2010年开展的中国综合社会调查(CGSS2010)。本次调查采用多阶分层概率抽样设计,其调查点覆盖了中国内地所有省级行政单位,一共抽取480个村/居委会,覆盖12000个家庭,共获得有效调查样本11875个。考虑到部分受访者在接受调查时没有选举资格以及部分变量存在缺失值,本研究最终得到符合需要的样本9117个。

(二)变量设计

1.因变量

本研究将城乡基层选举中的公民投票行为设置为因变量,主要用公民是否参与居/村委会选举投票来进行测量。CGSS2010调查问卷中对应的问题是:A:上次居委会选举/村委会选举,您是否参加了投票?对于该问题,本文根据受访者提供的答案建立了虚拟变量“上次选举参加了投票”。如果受访者做出肯定回答,即回答“是”,则虚拟变量的值为1,否则为0。

2.自变量

本研究的一个自变量是政治信任。本研究将政治信任区分为对不同层级政府信任(层级信任)和对不同政治机构角色承担者的信任(人员信任)两个方面,并进一步将层级信任操作为对中央政府和基层政府的信任。对于层级信任的测量,CGSS2010调查问卷中对应的问题是:B1:您对中央政府的信任程度怎么样?B2:您对本地政府(农村指乡政府)的信任程度怎么样?另外,本研究也准备测量公民对政治机构角色承担者的信任与政治参与之间的关系。CGSS2010调查问卷中有两个问题与人员信任相关,分别是对总体政府工作人员和政治家的信任:B3:您同意“大多情况下我们可以相信政府工作人员在做正确的事”这一说法吗?B4:您同意“大多数政治家都是在为私利玩弄政治”这一说法吗?问卷中B1-B2问题的选项包括:“完全不可信”、“比较不可信”、“无所谓可信不可信”、“比较可信”、“完全可信”,赋值分别为1-5分。在模型分析中,笔者进一步将层级信任每个变量整理为“完全不可信或比较不可信”、“无所谓可信不可信”、“完全可信或比较可信”3个组别,并构建3个对应于上述3个组别的虚拟变量。B3-B4问题的回答选项包括:“完全不同意”、“比较不同意”、“无所谓同意不同意”、“比较同意”、“完全同意”、“无法选择”,其中第B4为反向题用反向计分,赋值分别为1-5分,“无法选择”设为“缺失值”。在模型分析中,笔者进一步将上述人员信任每个变量整理为“完全不同意或比较不同意”、“无所谓同意不同意”、“完全同意或比较同意”3个组别,并构建3个对应于上述3个组别的虚拟变量。

另外一个自变量是内在效能感。胡涤非对广东省惠州市P村进行的实地调研发现,政治效能感是影响村民参与村委会选举的重要原因。部分村民认为其参选并不能真正起作用,因此对参加村委会选举失去兴趣,以致不愿意参加村委会选举(24)。CGSS2010调查问卷中对应的问题是:C:您同意“我觉得自己有能力参与政治”这一说法吗?问卷中的回答选项包括:“完全不同意”、“比较不同意”、“无所谓同意不同意”、“比较同意”、“完全同意”,赋值分别为1-5分。在模型分析中,笔者进一步将内在效能感变量整理为“完全不同意或比较不同意”、“无所谓同意不同意”、“完全同意或比较同意”3个组别,并构建3个对应于上述3个组别的虚拟变量。

3.控制变量

为获得政治信任和内在效能感对基层选举投票参与的净效应,需要构造出相应的控制变量。本研究的主要控制变量包括性别、年龄、年龄平方、受教育年限、婚姻状况、收入状况、政治面貌等。这也是相关研究中广泛采用的控制变量。本研究设置性别为虚拟变量,男性为1,否则为0;年龄为受访者的实际年龄数;受教育年限重组为“小学及以下”、“初中”、“高中(含职高/中专/技校)”、“大专及以上”,并且分别赋值为1、2、3、4。婚姻状态为虚拟变量,未婚为1,否则为0;收入状况为受访者个人去年全年的总收入;政治面貌为虚拟变量,中共党员为1,否则为0。

四、政治信任、内在效能感与基层民主参与的描述统计及关联分析

(一)描述统计

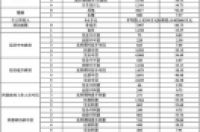

首先,本研究对于各种变量进行了描述性统计分析,以便对各个变量有一个概括性了解,具体的统计结果见表1。

从表1可以看出,相比基层地方政府,中国公民更信任中央政府。从统计数字来看,对中央政府的信任程度高达89.62%(含完全信任或比较信任),远高于对本地政府的信任程度64.87%(含完全信任或比较信任)。这与梁莹(25)的研究结果是一致的。再看对政府工作人员和政治家的信任度,统计数据表明公民对政府工作人员的总体信任度比较高,而对政治家的信任程度比较低。表1的统计结果也显示,受访者内在效能感比较低,“完全同意或比较同意”自身具有政治参与能力的受访者占到27.27%,而“完全不同意公民或比较不同意”自身具有政治参与能力的受访者则占到55.22%,超过一半,如果再考虑那些选择“无所谓同意或不同意”自身具有政治参与能力的受访者更多表达的是对自身政治参与能力的不自信,那么,不能肯定自身具有政治参与能力的受访者比例将进一步增加。从城乡基层选举投票率来说,参与最近一次居/村委会选举投票的受访者比例为49.20%,说明投票的参与率不高。这一数据结果也与之前的调查数据相互印证。“中国综合社会调查”的数据显示,在基层人大代表选举中,2005年全国平均投票率为33.99%,2006年为27.37%(26),反映的基层政治参与率都不高。

统计数据显示的是城乡基层选举投票的总和参与率,那么分城乡的基层选举投票参与率是否有区别呢?我们知道,当前居/村委会选举的投票资格仍然主要与户籍状态联系在一起。尽管一些地方如北京、上海已经对居委会选举选民资格条件进行了修改,允许流动人口在流入地参与居委会选举,但是手续比较繁琐,实际上参与的人很少。据国家卫计委流动人口司发布的《中国流动人口发展报告2013》,只有1.9%的流动人口参加过流人地的社区选举活动(27)。因此在一定程度上仍然可以用户籍状态反映参与居/村委会选举的资格,进而可以分析居/村委会的实际投票率。CGSS2010调查问卷设置了“您目前的户口登记状况?”这一问题对受访者的户籍状态进行区分。问题选项有“农业户口”、“非农业户口”、“蓝印户口”、“居民户口(例如:户籍制度改革后的广东)”、“军籍”、“没有户口”、“其他”,笔者将上述选项重新整理为“农业户口”、“非农业户口”两大组,并将“蓝印户口”、“居民户口”归入“非农业户口”,将“军籍”、“没有户口”、“其他”等不能反映投票资格的选项作为缺失值处理。通过对户籍登记状态与参与最近一次居/村委会选举投票的关联性进行分析,笔者发现,农业户口登记者参与投票率为60.34%,非农业户口登记者参与投票率为37.34%。也就是说,村委会选举的投票率要高于居委会选举。一个解释是,居/村委会选举投票率的差异与居/村委会的职能差异有关,村委会作为村民自治组织,具有对集体土地的处置、宅基地甚至责任田的划分、集体收入的处置等居委会作为城市自治组织不具备的权力(28),因而选举对选民更具有吸引力。熊易寒也指出了村委会选举和居委会选举在利益结构方面的不同,但这里的分析结果不同于熊易寒的研究结果,他基于上海某社区的实证研究发现了居民参与居委会换届选举的高投票率(29),这可能是因为个案研究不具有全国范围的代表性。

(二)关联分析

1.政治信任与基层民主参与的关联分析

对公民政治信任和基层政治参与的现状进行分析后,有必要通过交互表来分析公民的政治信任度与公民基层政治参与之间的关联性,以便初步了解两者之间的关系。首先对公民信任中央政府的程度与公民在最近一次居/村委会选举中参与投票的行为进行交互分析。如表3所示,X2检验显示对中央政府信任程度不同的公民在最近一次居/村委会选举的投票行为方面有显著的差异。这初步证实了假设1。从交互表中可以看出,随着对中央政府信任程度的升高,公民在最近一次居/村委会选举中的投票率也在升高。对中央政府完全信任或比较信任的公民,在最近一次居/村委会选举中参与投票的比例比较高;而对中央政府完全不信任或比较不信任的公民,最近一次居/村委会选举中参与投票的比例则相对较低。

其次对公民信任本地政府的程度与公民在最近一次居/村委会选举中参与投票的行为进行交互分析。如表4所示,X2检验显示对本地政府信任程度不同的公民在最近一次居/村委会选举中的投票行为有显著的差异。从交互表中可以看出,随着对本地政府信任程度的提升,公民在最近一次居委会/村委会选举中参与投票的比例也在升高。对本地政府完全信任或比较信任的公民,其在最近一次居委会/村委会选举中参与投票的比例要高于对本地政府完全不信任或比较不信任的公民。这初步证实了假设2。

然后对公民信任政府工作人员的程度与公民在最近一次居/村委会选举中参与投票的行为进行交互分析。如表5所示,在公民对“大多情况下我们可以相信政府工作人员在做正确的事”这一说法的同意度与公民在最近一次居/村委会选举中参与投票的交互分析中,X2检验显示对这一说法同意程度不同的公民在最近一次居/村委会选举中的投票行为有显著的差异。从交互表中可以看出,对这一说法完全同意或比较同意的公民,其在最近一次居/村委会选举中参与投票的比例要高于对这一说法完全不同意或比较不同意的公民。然而,表5的数据也显示,对这一说法完全同意或比较同意的公民,相比完全不同意或比较不同意的公民,在最近一次居/村委会选举中的投票行为只有不到9%的差距,差距并不大。这在一定程度上初步证实了假设3。

最后对公民信任政治家的程度与公民在最近一次居/村委会选举中参与投票的行为进行交互分析。如表5所示,在公民对“大多数政治家都是在为私利玩弄政治”这一说法的同意度与公民在最近一次居/村委会选举中参与投票的交互分析中,X2检验显示对这一说法同意程度不同的公民在最近一次居/村委会选举中的投票行为有显著的差异。从交互表中可以看出,随着对政治家信任程度的提升,公民在最近一次居/村委会选举中参与投票的比例也在升高。对这一说法完全不同意或比较不同意的公民,其在最近一次居/村委会选举中参与投票的比例要高于对这一说法完全同意或比较同意的公民。然而,表6的数据也显示,对这一说法完全同意或比较同意的公民,相比完全不同意或比较不同意的公民,在最近一次居/村委会选举中的投票行为的差距较小。这在一定程度上初步证实了假设4。

值得指出的是,上述公民对中央政府、本地政府、政府工作人员和政治家的信任程度与公民在最近一次居/村委会选举中参与投票的关系是在没有控制其他影响因素的情况下得到的选举参与与其关键影响因素之间的简单统计关系,因此,上述关系是否确实存在有待于后文进一步的统计分析。

2.内在效能感与政治参与的关联分析

公民内在效能感是影响公民政治参与的另一个重要因素。为了考察公民内在效能感与政治参与之间的相关性,本文对公民对“我觉得自己有能力参与政治”这一说法的同意度与公民在最近一次居/村委会选举中参与投票的行为进行交互分析。如表7所示,X2检验显示对自身政治参与能力认知程度不同的公民在最近一次居/村委会选举中的投票行为有显著的差异。根据表7的统计结果,本文发现公民内在效能感与其选举参与之间反而有一定的负相关关系。然而,表7的数据也显示,对这一说法完全同意或比较同意的公民,相比完全不同意或比较不同意的公民,在最近一次居委会/村委会选举中的投票行为的差距较小。这里的数据并没有证实假设5。由于这种相关是在没有控制其他影响因素的情况下获得的,其确定性也有待于后文更严格的统计分析。

五、政治信任与内在效能感影响基层民主参与的模型分析

接下来本文将运用计量分析模型在控制多方面因素的情况下,进一步分析政治信任和内在效能感对公民参与居/村委会选举行为的影响。由于本研究考察的因变量是一个编码为0和1的二元虚拟变量,因此使用二分逻辑斯蒂(Logistic)回归模型进行估计。表8报告了公民参与最近一次居/村委会选举行为的回归统计结果。模型1是只包括控制变量的基准模型,模型4是引入了全部预测变量的全模型。所有四个模型的整体似然比卡方值(LR chi2)在相应的自由度(d)下,均具有高度的统计显著性(p<0.001)。我们运用Belsley&Welsch(1980)(30)提供的方法(coldiag2)检验了自变量政治信任与内在效能感之间是否存在多重共线性问题。运行coldiag2命令得到的条件数为20.42小于30,因此,不存在明显的多重共线性问题。

模型1表示,公民在最近一次居/村委会选举中投票的行为受到一系列因素的影响。控制变量中的性别、年龄、教育程度、年收入的对数、婚姻和政治面貌都对选举投票行为有显著影响。男性与女性相比,其在最近一次居/村委会选举中投票的程度明显更高,是女性参与投票行为的1.324倍。从统计分析来看,年龄与公民在最近一次居/村委会选举中是否投票存在着倒U型关系,年龄每增加一岁,公民在最近一次居/村委会选举中进行投票的机率增加11%,到了一定程度,年龄的增加又会导致投票率的下降,说明中年村民更倾向于参与基层民主选举。这与臧雷振和孟天广(31)、胡荣(32)、孙昕等人(33)的研究结果是一致的。孙昕等人进一步解释,中年村民因为其生产、生活状况与村庄治理情况密切相关而更倾向于关注村庄公共事务并参与选举(34)。那么城市居委会选举中年龄是否发挥了相似的显著作用?笔者再次利用CGSS2010的数据,对4378个登记为非农业户口或居民户口的公民进行了分析,同样发现了年龄与公民在最近一次居委会选举中是否投票存在着倒U型关系,说明年龄在公民参与居委会和村委会选举投票中都发挥了类似的重要影响作用。

模型1也考察了教育程度对公民在最近一次居/村委会选举中投票行为的影响。以“小学及以下”作为参照组,教育程度是“高中/职高/中专/技校”的人,参加最近一次居/村委会选举投票的优势比(odds ratio)仅仅是“小学及以下”的59.1%,且具有统计的显著性(p<0.001);教育程度是“大专及以上”的人,参加最近一次居/村委会选举投票的优势比(odds ratio)仅仅是“小学及以下”的39.8%,也具有统计的显著性(p<0.001);教育程度是“初中”的人与“小学及以下”者相比,参加最近一次居/村委会选举投票的优势比也略有下降,但不显著(p>0.05)。以上统计结果表明,公民受教育水平的提高并没有带来城乡基层选举投票参与程度的相应提升,相反,教育程度越高的人更可能不参与城乡基层选举投票。郑磊和朱志勇利用2006年中国综合社会调查的数据对教育与基层选举投票参与的分析也得到了类似的结论(35)。婚姻状况会对公民在最近一次居/村委会选举中的投票行为产生显著影响,未婚者参与投票的优势比明显较低,这可能是因为未婚者较为年轻,流动性也更大,因而不一定留在家中参与投票。年收入的对数也对公民在最近一次居/村委会选举中的投票行为产生显著影响。另外,是否党员身份也对公民在最近一次居委会/村委会选举中的投票行为产生了显著影响,党员身份者参与投票的优势比是非党员身份的1.393倍。这与兰德里、戴维斯和王石如(36)的研究结果不同,但被郑磊和朱志勇(37)、胡荣(38)的研究所证实。进一步,通过对是否党员身份与是否认识候选人的回归分析,发现在控制性别、年龄、教育程度、婚姻状况、年收入等变量后,党员身份者认识候选人的优势比是非党员身份者的(1.640)倍,具有统计的显著性(p<0.001),说明党员更加倾向于关注村庄或社区的公共事务。

模型2考察了政治信任对公民在最近一次居/村委会选举中投票行为的影响。统计结果显示,对中央政府的信任程度没有明显影响到公民在最近一次居/村委会选举中的投票行为。这说明了在控制相关变量之后,之前简单统计分析中发现的对中央政府的信任程度与公民参与村庄或社区选举行为间的正相关关系并不具备显著性。此处的分析结果是基于更严格的多因素分析,因此更具有可信性。这说明假设1不成立。分析信任本地政府的程度对参与投票行为的影响发现,以“完全不可信或比较不可信”作为参照组,认为本地政府“完全可信或比较可信”的受访者,其在最近一次居/村委会选举中参加投票的优势比是认为本地政府“完全不可信或比较不可信”者的1.375倍,且具有统计上的显著性(p<0.05);那些认为本地政府“居于可信与不可信之间”的受访者,在最近一次居/村委会选举中参加投票的优势比也达到了认为本地政府“完全不可信或比较不可信”者的1.342倍,但没有统计上的显著性。这说明假设2是成立的,对基层地方政府信任程度越高的受访者,更可能参与选举投票。这与之前交互分析的结论是相似的。此处的分析结果与胡涤非对惠州市P村的分析结果不同,但与谢治菊(39)、孙昕等(40)对村庄选举的分析结果基本一致。一个解释是,由于基层地方政府在基层民主政治和公共事务治理中的重要性,对基层地方政府越信任的公民越可能通过自身的投票参与来表达对基层地方政府的支持。此外,统计结果表明,公民对政府工作人员和政治家的总体信任情况对公民参加基层选举投票的行为也没有显著的影响,从而没有证实之前简单统计分析中得出的公民对政府工作人员和政治家的信任情况与公民参加基层选举投票之间的正相关具有显著性。这说明假设3和假设4是不成立的。

模型3考察了公民内在效能感对公民在最近一次居/村委会选举中投票行为的影响。虽然之前的简单统计分析得出了两者之间的负相关关系,但此处更为严格的统计分析结果没有证实内在效能感对公民参加基层民主选举投票有显著影响。这进一步说明假设5是不成立的。这里的统计结果表明,内在效能感越强的人,越有可能参与基层自治选举投票,但这一影响是不显著的(p>0.05)。因而此处的分析结果与史天健(41)的结论不同,也不支持钟杨和陈捷(42)对内在效能感强的村民更可能不参与选举的判定。

模型4考察了政治信任和主观参与能力的联合变量对公民在最近一次居/村委会选举中投票行为的影响。同样,除了信任本地政府有显著影响之外,其他变量都没有产生显著的影响。

针对实证分析的结果,本文还进行了稳健性检验。我们用CGSS2010调查问卷中对应的问题“近三年,您是否在居(村)委会的换届选举中投过票?”设计虚拟变量“近三年换届选举投过票”作为因变量,代替根据“上次居委会选举/村委会选举,您是否参加了投票?”设计的虚拟变量“上次选举参加了投票”,对本文的研究假设重新进行检验,除某些变量的统计显著性有所改变外,主要结果仍基本一致。此外,我们改变自变量内在效能感的测量方法,用CGSS2010调查问卷中对应的问题“您是否同意‘如果让我当政府干部,我也完全能胜任’这一说法”替代“您是否同意‘我觉得自己有能力参与政治’这一说法”来重新测量内在效能感,将变量整理为“完全不同意或比较不同意”、“无所谓同意不同意”、“完全同意或比较同意”3个组别,并构建3个对应于上述3个组别的虚拟变量对本文的研究假设重新进行检验,主要结果仍高度一致。上述检验结果表明,本文的研究发现是稳健的。

六、结论

本文基于2010年中国综合社会调查数据,对政治信任、主观能力与公民参与城乡基层选举投票行为的关系进行了分析。

本文的研究发现是,公民对中央政府的信任远高于对基层地方政府的信任。在控制一系列变量之后,内在效能感并没有对公民参与城乡基层选举投票产生显著的影响,对中央政府、政府工作人员和政治家的信任与公民参与城乡基层选举投票也没有显著的相关,而公民对基层地方政府的信任程度是影响其参与城乡基层选举投票的重要因素。对基层地方政府的信任程度越高,其在城乡基层选举中参加投票的机率也越大。当前对于政治信任、效能感与政治参与之间的关系存在较大的争议。已经有研究者基于村庄选举的实证分析发现了对乡镇政府的信任对于推进农村基层民主选举的重要性(43),本文基于全国城乡基层选举的数据进一步支持了上述研究观点并证实了对基层地方政府的信任不仅对于促进乡村基层民主发展非常重要,对于推动城市基层民主发展同样重要。考虑到当前公民对基层地方政府的信任程度还比较低,也远低于对中央政府的信任程度,应采取有效措施进一步提升公民对基层地方政府的信任。为此,城乡基层政府应当进一步推进依法行政,建设法治政府,提升自身公信力,从而进一步提升公民对基层政府的信任(44)。

本文也还存在许多不足和值得进一步讨论的地方。由于资料的限制,数据所反映的政治信任、内在效能感和投票行为之间的关系在时间上存在一定的差异。例如,政治信任、内在效能感测量的是受访者被访时的情况,而投票行为测量的是受访者上次投票时的情况,有可能存在时序上的错置。另外,也缺少关于城乡基层选举投票的分组数据,笔者通过户口登记进行推测的效度值得商榷。最后,公民参与城乡基层选举投票有哪些影响机制,需要进行更深入的调查,以更扎实的数据来揭示城乡基层选举参与这一重要而复杂的过程。

注释:

①徐勇:《基层民主:社会主义民主的基础性工程》,《学习与探索》2008年第4期。

②(31)臧雷振、孟天广:《中国农村基层民主选举中经济投票行为研究》,《社会科学》2012年第2期。

③陈文新:《中国城市社区居委会直接选举:发展历程与现实困境》,《学习与实践》2008年第3期。

④敬乂嘉、刘春荣:《居委会直选与城市基层治理》,《复旦学报(社会科学版)》2007年第1期。

⑤胡荣:《经济发展与竞争性的村委会选举》,《社会》2005年第3期;陈伟东、姚亮:《选举行为背后:投机博弈》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版)2005年第3期。

⑥⑦(33)(34)(40)(43)孙昕、徐志刚、陶然、苏福兵:《政治信任、社会资本和村民选举参与——基于全国代表性样本调查的实证分析》,《社会学研究》2007年第4期。

⑧余敏江、梁莹:《政府信任与公民参与意识内在关联的实证分析》,《中国行政管理》2008年第8期。

⑨邱国良:《宗族认同、政治信任与公共参与》,《国家行政学院学报》2011年第3期。

⑩梁莹:《基层政府信任与城乡社区居民的选举参与》,《中国行政管理》2011年第10期。

(11)Tao,R.,Su F.,Sun X.,et al.“Political Trust as Rational Belief:Evidence from Chinese Village Elections.”Journal of Comparative Economics,2011:108-121.

(12)(24)胡涤非:《村民政治信任及其对村级选举参与的影响》,《暨南学报(哲学社会科学版)》2010年第3期。

(13)Li,L.J.“Political Trust in Rural China.”Modern China,2004:228-258.

(14)Job,J.“How is Trust in Government Created? It Begins at Home,But Ends in the Parliament.”Australian Review of Public Affairs,2005:1-23.

(15)王思琦:《政治信任、人际信任与非传统政治参与》,《公共行政评论》2013年第2期。

(16)宋少鹏、麻宝斌:《论政治信任的结构》,《行政与法》2008年第8期。

(17)熊美娟:《政治信任研究的理论综述》,《公共行政评论》2010年第6期。

(18)Campbell,A.,Gurin G.,and Miller W.E.The Voter Decides.Evanston:Row,Peterson,1954,187.

(19)加布里埃尔·A.阿尔蒙德,西德尼·维巴:《公民文化——五国的政治态度和民主》,马殿君等译,杭州:浙江人民出版社,1989年,第247-248页。

(20)Lane,R.E.Why People Get Involved in Politics.Glencoe,ILL.:Free Press,1959.

(21)王丽萍、方然:《参与还是不参与:中国公民政治参与的社会心理分析》,《政治学研究》2010年第2期。

(22)(41)Shi,T.“Voting and Nonvoting in China:Voting Behavior in Plebiscitary and Limited-choice Elections.”The Journal of Politics,1999:1115-1139.

(23)(42)Zhong,Y.,and Chen J.“To Vote or Not to Vote:An Analysis of Peasants’Participation in Chinese Village Elections.”Comparative Political Studies,2002:686-712.

(25)梁莹:《困境中的社区“参与式民主”》,《学海》2009年第3期。

(26)(35)(37)郑磊、朱志勇:《教育是否促进了中国公民的政治选举投票参与》,《北京大学教育评论》2013年第2期。

(27)高明勇、李翔宇:《流动人口如何政治参与》,《新京报》2014年7月24日第A04版。

(28)张光、Jennifer R.Wilking、于淼:《中国农民的公平观念:基于村委会选举调查的实证研究》,《社会学研究》2010年第1期。

(29)熊易寒:《社区选举:在政治冷漠与高投票率之间》,《社会》2008年第3期。

(30)Belsey,D.A.,Kuh E.,and Welsch R.E.Regression Diagnostics:Identifying Influential Data and Sources of Collinearity.John Wiley,1980.

(32)(38)胡荣:《社会资本与中国农村居民的地域性自主参与》,《社会学研究》2006年第2期。

(36)Landry,P.F.,Davis D.,and Wang S.“Elections in Rural China:Competition Without Parties.”Comparative Political Studies,2010:763-790.

(39)谢治菊:《农民对基层政府的信任与选举参与的关联性探索》,《吉首大学学报(社会科学版)》2012年第5期。

(44)张明军,陈朋:《中国特色社会主义政治发展的实践前提与创新逻辑》,《中国社会科学》2004年第5期。