在公共服务供给领域,社会组织特别是公益服务型组织,作为社会领域最重要的载体之一,能有效弥补政府和市场在公共服务供给中“双重失灵”所带来的缺失。[1]积极培育壮大社会组织,完善公共服务供给体系,目前已成为世界各国的共识。当前,我国社会组织与政府的关系正处于由依附、相对独立到共同合作、协作的复杂动态发展过程中,把握好政府和社会组织的关系对学界而言既是一个难题,也是一个研究热点。本文在梳理归纳政府与社会组织关系理论演进脉络的基础上,提出政府与社会组织有效合作的理想图景,探索影响政府与社会组织双向嵌入互动的基本因素,并探讨实现理想图景的建构路向。

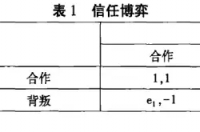

政府与社会组织之间存在着先赋的博弈结构。[2]在政府与社会组织关系的理论发展演进中,因社会组织经历了国家政策对其态度的发展变化,逐步形成了四种不同的关系理论,主要体现为冲突、补充、合作与协作。

(一)冲突关系理论

冲突关系理论始于19世纪末20世纪初,受福利国家理论影响而产生。该理论极力宣扬政府在公共服务中的主体决定作用,反对社会组织参与公共服务供给,并否定社会组织在其中的作用。也就是说政府对社会组织持有一种怀疑甚至敌视的态度。“在政府与志愿组织这样的各种中介机构之间,存在着一种固有的冲突——

一种政府一直获胜的冲突。”[3]该理论认为,社会组织参与公共服务体系将妨碍专业服务体系的发展。可以认为,这种理论是“‘强国家’理论在公共服务领域的高度升华”[4]。在这种理论指导下,国家对社会组织采取压制的态度,政府和社会组织之间几乎没有关联性,政府的权力主导地位使得社会组织发展受到极大掣肘,甚至通过法律政策限制其运行和发展。其实,以刘易斯·A.科赛为代表的冲突理论学派认为,冲突具有正面效应。马丁·E.马蒂指出:“冲突是社会互动的一种形式。……不受控制的冲突可以是破坏性的,但是,否认冲突在稳定社会秩序和提升公共福利方面的功效,会阻碍创建和维系一个富有成效的社会系统这项重要工作。……因此……要创造和保持一种能使冲突变得对社会有益的机制。”[5]而且,当前社会组织参与公共服务的正面功能已被实践所证明,得到了世界公认。因此,这一关系理论不仅不符合政府与社会组织互动发展的现状与要求,反而容易让社会组织处于受偏见受歧视的地位,不利于社会组织在公共服务领域的成长及功能发挥。

(二)补充关系理论

补充关系理论是20世纪70年代因公共服务的政府失灵和市场失灵而出现的。补充关系,指的是政府是公共服务的首要和优先提供者,社会组织仅仅充当补充角色。20世纪70年代经济发展出现了缓慢、停滞和通货膨胀并存的“滞涨”局面,以政府为主导的公共服务供给模式面临巨大财政压力,公共服务无法得到有效及时供给。此外,政府在公共服务供给中还存在代表性失灵,即公共服务需求具有多样性和差异性,但政府只能代表中位选民的偏好,难以满足普遍需求,而遗留下一些特殊群体的超额需求或特殊需求。[6]公共服务供给不足又使公民产生对政府的信任危机,这直接导致了政府供给的失灵。公共服务的“非竞争性”和“非排他性”以及效用不可分割的特征,不可避免地出现“搭便车”现象,使得市场公共服务供给与公众的实际服务需求间存在差距,市场供给失灵。在政府失灵和市场失灵的双重压力下,政府开始思索扩大公共服务供给主体。基于此,社会组织充当补充的角色,参与公共服务供给,弥补这些超额需求或特殊需求。

补充关系理论认可社会组织在公共服务供给中具有积极作用,比冲突关系理论前进了一步。但不难看出,由于政治决策、政府偏见等原因,社会组织只是作为政府的补充性力量而存在。与现实中社会组织在公共服务领域发挥的价值作用并不符合。补充关系理论并不能充分解释公共服务领域政府与社会组织的关系。

(三)合作关系理论

合作关系理论是20世纪90年代美国学者莱斯特·M.萨拉蒙提出的。该理论认为,在公共服务领域,政府是公共服务资金的提供者和监管者,社会组织则是公共服务的提供者和传递者,两者角色和分工虽不同,但地位平等,属于合作伙伴关系。政府与市场失灵引发的缺失,需要社会组织介入弥补。而社会组织在公共服务供给方面存在慈善供给不足、慈善的特殊主义、慈善的家长式作风和慈善的业余主义等缺陷,这些缺陷能够被政府所克服。[7]作为合作伙伴,社会组织保持自身的独立性,与政府一样在公共服务管理和决策中享有发言权和决策权,并承担相应的责任。[8]而且,与政府直接提供公共服务相比,采用合同外包等形式将部分公共服务外包给社会组织可能成本更低、效率更高、质量更好。因政府和社会组织各存在优势和失灵的可能性,需要二者携手合作才能进行互补。这种平等合作关系比补充关系理论又递进了一步,也更符合现实,受到较多学者的认同。

然而,合作关系理论强调了二者的合作,却又忽视了各自的独立性发展,在解释力方面仍有一定的局限。

(四)协作关系理论

协作关系理论是建立在协作治理理论基础上的。协作治理理论是克里斯·安塞尔和艾里森·加什于2007年提出的,他们认为,协作治理“是这样一种治理安排,即一个或多个利益相关者与公共机构围绕公共政策或公共项目等公共事务进行协商式的合意决策过程,形成以共识为导向的决策”[9]。协作治理理论并不具有突发性,社会转型和变迁速度的加快,使得政府治理面临新的环境挑战——各种“跨领域、跨边界公共问题”不断涌现,地区间、组织间、部门间的相互依赖性不断增强,公共事务治理越来越需要包括政府、企业、志愿组织和个人共同完成,即所谓的“协作治理新战略”。该理论“描述了多组织情境下的组织促进和运行过程,解决单个组织不能解决或者难以解决的问题”[10]。经济社会的发展和民众收入水平的提高,使得民众的公共服务需求发生了很大的变化,具有复杂多样性、全面渐增性和交互渗透性,依赖传统政府单一的供给主体难以产生理想的供应效果,必须由相关组织协作才能实现。尤其“当公众偏好更多的政府行动而同时要求更少的政府干预时,为了在特定问题领域取得成果,人们可能要求采取协作结构”[11]。公共服务领域政府与社会组织的协作关系理论,也正是基于对公民公共服务需求的多样化、复杂化的及时回应和对现实中公共服务供给碎片化现实局限性的一种有效整合。该理论认为,政府和社会组织是在平等、协商协调和共赢的基础上,实现公共服务的有效供给。政府和社会组织既相互独立又通力合作,秉持平等协商、合作共赢的理念,为提供多样化、动态化、整合性公共服务而采取联合行动。政府和社会组织之间协作的出发点是追求公共服务这种公共价值的实现,通过协商机制和外部力量的嵌入,实现碎片化公共服务的有机整合,增强政府公共服务供给能力,降低公共服务供给成本。

协作与合作有很多共性,都是为实现某一单凭个人不能实现的目标而与他人一起工作。但协作又不同于合作。“合作为多数人所接受的定义是指人们为了追求有益的目标,反对有害的目标而共同工作”,而“协作有时仅意味着通过一定的努力去帮助别人”[12]。同时,与合作关系理论下社会组织“由于缺乏独立性,社会组织只能同政府发展一种被动的以政府意志为主导的‘合作关系’”[13]不同,协作关系理论支持协作各方的独立发展,尤其是政府外协作主体能动性的发展,这有利于推动公共服务供给主体主动发展和公共服务供给体系的健全发展。

“嵌入”,是一种状态,本来指某一事物牢牢地进入或插入另一事物的过程和结果。卡尔·波兰尼(Karl Polanyi)1944年在《巨变——当代政治与经济的起源》一书首次提出“嵌入性”概念,经过学者们的不断努力,“嵌入性”理论逐渐形成较为完整的理论体系,并逐步在社会网络、组织发展等领域得到普遍应用,进而向社会资本组织发展战略联盟网络等新的新经济社会学理论方向发展。[14]当前,嵌入性理论主要用来表达和分析经济行为与社会关系之间的关联,而管理学研究者则用其来分析组织绩效,且“分析对象也从经济型组织扩展至非营利的社会组织,分析作为政治环境因素的国家如何利用其特定的机制与策略,营造符合国家政治偏好的组织运营环境,从而达到对社会组织的运行过程和逻辑进行嵌入性干预和调控的目的。这种干预和调控作用也使得社会组织乐意借助于政府提供的政治机会主动对政府职能进行反作用”[15],这种“干预、调控”及“反作用”也促使政府与社会外化为一种互动关系模式,即“互动嵌入型关系模式”。公共服务供给绩效其实质也是组织绩效的一种表现形式之一,即政府与社会组织的整体性绩效。

一直以来,我国公共服务供给模式都存在严重弊端。其一,公共服务由政府提供是理所当然的观念早已固化。政府是公共服务的唯一供给主体,公民公共服务意识不强,对政府提供公共服务习以为常,使得政府在公共服务供给过程中财力负担过重:一方面,政府作为单一供给主体,甚至广泛参与私人产品供应,不仅公私角色错位,而且产品和服务在市场上具有垄断性,顾客的意愿和利益得不到有效的维护;另一方面,垄断必然导致创新缺失,公共服务供给不足且效率低下。其次,由于政府对社会组织的偏见等因素,压制或禁止社会组织参与公共服务,极大削弱了社会组织参与公共服务的积极性和发展活力,难以满足公众公共服务需求多样化、动态化、复杂化的现实。而“西方(上世纪)70年代的行政改革给人们的启示之一是:随着社会的进步,特别是科学技术迅速发展,人们越来越深刻地认识到,在处理政府与市场、政府与社会、政府与公众的关系上,传统意义上的政府职能将发生变化,政府会把更多职能以多种形式下放给那些非政府、非营利性组织承担。这些组织不仅要提供公共服务,而且要承担对社会公共事务的管理”[16]。可以这样认为,公共服务政府垄断包揽弊端严重,社会组织有责任凭借其独立、客观等特性而赢得的社会信任来承接政府转移出来的部分公共管理职能,主动承担一些公共服务的供给,防止政府职能转移可能带来公共服务供给的“真空地带”。因此,对于公共服务领域来讲,政府与社会组织关系的理想图景是政府与社会组织的相互嵌入。嵌入是建构的基础,建构是嵌入的目标。

政府与社会组织的互动嵌入,一方面指社会组织嵌入由政府主导的公共服务供给体制中;另一方面,政府也以其特有的方式嵌入到社会组织中。在此,政府与社会组织在嵌入方向上是双向互动的,在嵌入的主体和客体上是多元的。这种“互动嵌入”既有上述“协作”的意蕴,同时又能激发社会组织能动的“自主性”发展,强调“双向主动”。

社会组织的“自主性”发展,就是社会组织能“按照自己的意愿和目标来行事”,在协作过程中每个社会组织都可以树立并维持自身的权威,它强调社会组织的能动性、自觉性。李友梅等从制度—生活的视角指出,自主性是指“嵌入生活之中并运作生活、改变生活的个体和群体理性化的自我选择、自我设计、自我组织与掌控调度的行动”[17]。这就意味着社会组织积极主动参与公共服务供给,加强与政府的通力协作,通过发挥自身的人力成本低、更知悉居民偏好等优势弥补政府的不足,共同提升公共服务的供给质量和水平,从而赢得政府和社会的信任和支持,改变传统观念对社会组织的偏见,为自身营造良好的发展环境和发展契机。“协作”的涵义则主要强调政府主动寻求与社会组织共同工作的意愿,以及政府与社会组织的合作程度。一般来说,政府主动寻求合作的意愿与两者之间的合作程度成正比。[18]因为从我国的治理实践看出,政府作为资源与权力的最大占据者,主导着与社会组织的协作与否。政府主动嵌入社会组织,寻求公共服务供给的合作与分担,通过购买公共服务引入社会组织的力量,建构公共服务多元化供给主体平台和体系,有利于克服民众生活水平不断提高、公共服务需求数量不断增加、公共服务质量不断提高,而政府自身生产与供给存在严重不足的弊端;同时又能在一定程度上对社会组织参与公共服务给予必要的指导和监督,逐步实现对社会组织的制度化管理。

由此,政府与社会组织“互动嵌入”的关系是一种自主性强与协作程度高的理想状态。这种状态就是二者建立在平等协商的基础之上,社会组织自身有很强的自主性,并不会因为主动参与到公共服务供给中而丧失自主性。政府也因其自身局限性而信任并依赖社会组织的力量,并为社会组织的有序发展营造良好的空间和环境,二者之间双向嵌入,互动协作,共同提供公共服务,提升公共服务供给质量和绩效。

三、双向嵌入型政社关系建构的现实困境

信任,是一个国家实现良治或善治的根基。无数经验表明,社会治理既不能根据弱肉强食的丛林法则来推动,也不能一味依靠妥协让步来维持,而是必须与社会成员的主观需求相契合,以社会成员的互惠合作和信任支持为基础。[19]在公共服务领域,政府与社会组织的相互信任是二者实现双向嵌入型关系的重要根基。有学者指出,在所有推动政府与非营利组织合作的因素中,信任是最重要的。[20]然而,从目前我国信任现实情况看,社会信任和政府信任情况都不容乐观。《中国社会心态研究报告2012—2013》显示,中国社会的总体信任进一步下降,已经跌破及格分的信任底线,人际不信任进一步扩大。而一项由中宣部、中组部策划,由新华社、人民日报、中国社会科学院和四个民主党派参加的,调查范围涉及全国经济发达、欠发达、较边远三类地区中的50个大、中、小城市的针对中国共产党和政府的信任调查显示,只有两成的民众信任党和政府的工作。[21]公众对党和政府信任基础的缺失,导致在政府与社会组织之间的信任也存在冲突:一方面,基于传统观念和文化,政府在国家社会治理中基本都处于主导地位,对社会力量表现出不信任的态度,甚至在政策措施方面对社会组织的发展进行压制,限制社会组织的正常发展。正如一位国外学者的分析:“发展中国家和转型经济体的政府,大部分都相对不信任公民社会,依然守着传统观念,把国家作为首选政府,倾向于依靠自己的设备,而不是寻求和民间社会合作来解决问题。在很多案例中,将非政府组织即使不看作是敌对的,也至少是持怀疑的态度。”[22]尽管目前政府开始逐步鼓励社会组织积极参与到国家和社会治理中来,但整体上对社会组织的信任度依然不高。另一方面,社会组织也因担心政府过多干预而失去自主性,或者对政府行为失范、绩效偏低、官僚化作风不认同等因素,对与政府的嵌入合作保持谨慎的态度。

资源依赖理论认为,社会组织对政府的资源依赖最根本的是对法律法规等制度规范的依赖。因为,“法律法规关于社会组织的界定确保其发展空间的合法性。如果缺失了此种界定,社会组织便失去了合法性基础。”[23]斯坦莫也指出:“制度决定着谁能够参与某种政治活动的政治场所;影响着行动者的目标确立和偏好形成。”[24]目前,我国正积极探索构建政府与社会组织的互动协作机制,相关的法律、法规、制度建设都相对滞后于动态多元的公共服务需求,致使政府与社会组织的有效协作存在诸多制度障碍,如对社会组织的登记制度改革步伐缓慢、分类标准不明晰、财务税务制度不完善、志愿服务及社会认可制度缺乏、审批权限高度集中等,都限制了社会组织的壮大和良性发展。这些制度障碍严重制约了政府与社会组织之间的有机互动协作。从本质上看,这种制度障碍主要在于政府不愿向市场和社会下放权力及配套措施不到位,致使社会组织发展空间受到严重挤压。

公共理性是任何一个共同体维系并有效运转的核心要素,其核心在于公共性,本质在于公共的善,目的是寻求公共利益。政府与社会组织形成有效的双向嵌入关系的重要前提是二者功能的充分有效发挥,尤其是社会组织的公共性功能,这离不开民众的广泛参与和大力支持。我国“强国家,弱社会”的传统,使得公共文化和公共理性先天不足,公众自主、自治、参与观念素来淡薄。社会公众对公共事务基本上是弱关注弱参与,公共责任和志愿服务的观念淡薄,更不用说公民参与的组织化程度。据湖北省民政厅联合华中师范大学城市社区建设研究中心对湖北省的城市社区建设情况进行的调查研究显示,居民政治性参与与非政治性参与的总体参与率大多停留在60%以下的水平,少有达到80%的参与项目与行为。[25]同时,由于政府自身在公共政策中的自利性扩张本性,涉及公共利益与自身利益存在冲突时,出于自身利益的考量,也可能会阻止公民参与公共事务,或者提高公众参与公共事务的成本,抑制民众参与公共事务的热情,而这些都是构成社会组织良性发展的外部基础要件和推动力量。没有了公众的支持与回应,社会组织也就失去了与政府积极协作共同参与公共服务的动力。

明确界定责任,是实施有效问责的重要前提。在政府与社会组织形成双向嵌入型关系公共服务供给模式下,政府部门和社会组织等各类行动者是通过竞争、合作、协商等方式,最终形成某种相对稳定的分担机制和资源交换模式,在制度安排上则建立在政府与社会组织之间权力共享、责任分担的机制上。这种机制也导致了责任边界模糊、责任认定困难,公私机构之间的问责面临诸多障碍:一方面,责任边界模糊。传统公共服务供给模式下,政府作为唯一的供给主体,责权一体,是责任的全权承担者。但在嵌入性关系模式下,公共服务供给有政府部门和社会组织相互协作、共同参与,公共服务整体绩效就是二者共同行动的产物。公共服务提供主体的多机构化及边界的模糊性导致责任边界的不确定性和责任扩散性,责任追究较为困难。有学者就认为:责任本身就是传统等级制管理模式下的概念,将之强加于协作性公共管理之上,本身就是一种错置。[26]另一方面,责任信息不透明。政府与社会组织的协作很多情况下都是通过商业行为的方式进行的,商业行为是需要保密的。而公共服务供给与公民的公共利益密切相关,这本身又是一种公共行为。公共行为的信息透明性要求就与商业行为的信息保密性要求产生了冲突。这些因素使得问责可能陷入相互推诿扯皮、转嫁责任等困境。

四、双向嵌入型政社关系的建构路向:基本策略的选择

信任是协作的基础。信任关系的建立是激发协作动力的前提。信任根据不同的划分标准可以划分为不同的类型。张康之认为,“在对信任问题的研究中,我们根据农业社会、工业社会和后工业社会的基本历史形态以及熟人社会和陌生人社会的交往和人际历史形态,把信任区分为习俗型信任、契约型信任和合作型信任。在农业社会和熟人社会中,人们之间的信任基本上属于一种习俗型的信任,在工业社会和陌生人社会中,发展出了一种契约型信任,而在走向后工业社会这种新的陌生人社会的过程中,正在生成一种合作型信任。”[27]基于此,政府要摒弃传统的冲突关系观念,主动适应当前公共事务发展的新形势新变化,大力培育和发展社会组织,并通过建立政府与社会组织之间的公共承诺机制、平等对话机制,培育相互信任的道德文化,完善规范、有序、诚信的制度环境,建立互信关系,构建合作型信任,促使双方注重承诺、兑现承诺,以平等、独立主体展开对话协商,以诚信制度约束强化信任,以道德文化熏陶信任,加深政府与社会组织之间的信任关系,提高协作主体之间的信任度。同时,社会组织也需加强自身建设,增强组织能力,主动承担起公共服务的供给责任,共同提高公共服务供给质量,获得政府与社会公众的认同与信任,才能最终形成政府与社会组织形成高信任度的伙伴关系。

制度化是最稳定的保鲜剂。缺乏制度保障为前提的任何事物都会随着时间、环境的变化而出现功能上的萎缩,只有制度化才能永久发挥其原有的功能。[28]当前我国制约社会组织健康发展的主要制度因素是国家层面的制度环境。俞可平指出,中国社会组织面临着制度剩余与制度匮乏并存的局面,[29]严重影响社会组织的生存空间和行动权利。因此,要积极推动制定规范统一的社会组织基本法律,根据不同类型的社会组织制定专门法规体系,形成一个有力推动政府与社会组织形成互动嵌入型协作关系的制度框架。这包括改革现存不能发挥实质作用的法规政策和完善较为缺乏的有关监督约束和支持性制度,做到既保证法律的严肃性、指导性和可操作性,又能调动社会组织的积极性,激发社会组织活力,还可以对社会组织进行有效的监督与评估,促进社会组织的发育发展。具体而言,如改变现有的关于社会组织的限制分支原则和非竞争原则,鼓励它们开展竞争;建立社会组织第三方评估制度;修订关于社会组织登记管理条例,降低登记审批门槛等。此外,要尽快出台《慈善法》、《志愿服务法》等支持性法律条例等,为推动双方的互动协作创造有效的制度引导和激励。正如德里克·布林克霍夫(Derick W.Brinkerhoff)所说,一个支持性的法律框架对具有活力的非政府组织和充满生气的公民社会的出现,以及建构有效的伙伴关系都是首要的。[30]

(三)培育公共精神,扩大公民有序参与公共服务的意识和氛围

现代公共服务精神认为,公共服务需要与积极的公民参与相互协作才能有效实现。前提是公民应具备较高的公共精神,即公共理性。“这种公共理性就是所有公共生活参与者的伦理约束,是现代社会的一种精神原则和公共领域的行为准则与道德风尚,构成协调人与政治、人与社会、人与人之间文明关系的价值规范。公共精神是现代公共领域的道德准则,是公众为公共利益而行动的气质特性,它能够引导公众自主地作出判断和选择,帮助公众形成理性品质,对信任的生成至关重要。”[31]是否具有公共理性,可以反映出一个公民在应对公共事务时的心理承受能力和应变能力。在公共服务供给中,政府与社会组织的嵌入协作需要公民强关注强参与。一方面,政府要积极培育现代公共文化,激发公民的主体意识、自主意识和权利观念,不断提升公众文化素养,积极创新民主参与制度机制,畅通公民有效参与渠道,引导公众积极有序参与公共事务、公共生活,自由表达对公共事务的意见和看法,努力构建一个“开放性社会”;另一方面,社会组织要加强与民众的互动沟通,扩大民众对于社会组织参与公共服务供给的知情权、监督权。当然,公共理性的培育还需要教育机构、媒体等各种力量的共识参与,加强教育,大力弘扬,从而为政府和社会组织营造有利于公民参与公共服务供给的良好氛围。这也是公民参与公共服务供给倡导者所一再强调的,“在公共服务中,只有在行政管理者与公民共同工作的条件下,很多公共服务项目才能实现预期的成效”,因为“只有接受服务的个人才能够完成这种改变。他或她是所发生任何个人转型的重要的‘共同生产者’。公共服务代理者并非向公民提供‘最终产品’,而是和公民一起共同完成人们多期望的转变”[32]。

(四)创新问责途径,实现对公共服务供给主体的有效问责

社会组织已成为政府之外公共服务的重要供给主体,与之相伴随的一个无法回避的问题是:如何保证社会组织真正承担起公共服务的供给责任,使受益人真正受惠?问责制被认为是解决问题的答案。[33]一方面,要优化问责工具。问责工具,是问责主体用来使社会组织说明、解释或证明其行为正当性的可重复使用的手段和方式。[34]可以根据问责主体的不同,采用不同的问责工具,如通过撰写执行报告、现场监测、财务抽查、内评估等方式实现对规制者或资助者的向上问责;通过聘请第三方进行评估回应来自同行或独立第三方的横向问责;通过有效回应一线员工、志愿者、受益人、媒体或一般民众的质疑或投诉而实现向下问责。同时,责任只有内化为行动者的价值准则,才可能使行动者自觉做到对公共利益负责。公共伦理正是以公共利益为价值取向的,其核心要义在于维护和保障公共利益。要使公共活动不偏离公共利益这个“价值取向”,就必须通过公共伦理来调节各行动主体、公共权力和公共利益之间的关系,规范公共权力,使之按照公共意志的命令行使。因此,要大力加强对政府官员和社会组织成员的伦理道德教育,建立起参与公共服务供给的所有成员,而不仅仅是公共管理部门人员所共同享有的价值观,从而使各供给主体将公共责任内化为自身的价值准则,真正做到对公共利益负责,实现政府与社会组织对公共服务供给的协作共治。

注释:

[1]萧炳南:《浅谈社会管理创新背景下政府与社会组织的协同》,《学习论坛》,2012年第2期。

[2]刘祖云:《政府与非政府组织关系——博弈、冲突及其治理》,《江海学刊》,2008年第1期。

[3]张文礼:《合作共强:公共服务领域内政府与社会组织关系的中国经验》,《中国行政管理》,2013年第6期。

[4]杨和平:《公共服务领域内政府与社会组织关系构建——基于博弈论研究的视角》,《贵阳市委党校学报》,2013年第12期。

[5]Martin E.Marty,The Nature and Consequences of Social Conflict for Religious Groups,in R.M.Lee & M.E.Marty,Religious Social Conflict,New York,Oxford University Press,1964.

[6]张洪武:《政府提供公共产品的有效性选择》,《党政干部学刊》,2010年第5期。

[7]李国武:《公共服务领域政府与社会组织关系研究》,《科学决策》,2011年第7期。

[8]莱斯特•M.萨拉蒙:《公共服务中的伙伴——现代福利国家中政府与非营利组织的关系》,田凯译,北京,商务印书馆,2008年,第109页。

[9]Chris Ansell,Alison Gash.Collaborative Governance in Theory and Practice.Journal of Public Administration Research and Theory,2007[18]:pp.543-571.

[10]Agranoff Robert,Michael McGuire.Collaborative Public Management.Washington D.C.:Georgetown University Press,2003:p.280.

[11][12]罗伯特•阿格拉诺夫,迈克尔•麦奎尔:《协作性公共管理地方政府新战略》,李玲玲等译,北京,北京大学出版社,2007年,第23页,第2页。

[13]詹少青、胡介埙:《西方政府-非营利组织关系理论综述》,《外国经济与管理》,2005年第9期。

[14]应洪斌:《产业集群中关系嵌入性对企业创新绩效的影响机制研究:基于关系内容的视角》,2010年浙江大学博士学位论文。

[15]刘鹏:《从分类控制走向嵌入型监管——地方政府社会组织管理政策创新》,《中国人民大学学报》,2011年第5期。

[16]陈庆云:《公共管理研究中的若干问题》,《中国人民大学学报》,2001年第1期。

[17]姚华:《NGO与政府合作中的自主性何以可能?——以上海YMCA为个案》,《社会学研究》,2013年第1期。

[18]尹阿雳:《双向嵌入——社会组织与政府的互动逻辑》,华东理工大学硕士学位论文,2014年,第18页。

[19]陈朋:《信任缺失是当前社会治理问题的症结》,《社会科学报》,2014年2月27日,第03版。

[20]Van Slyke D.M.Agents or Stewards:Using Theory to Understand the Government-Nonprofit Social Service Contracting Relationship,Journal of Public Administration,2007.

[21]程倩:《政府信任关系:概念、现状与重构》,《探索》,2004年第3期。

[22]Derick W.Brinkerhoff.Exploring State-Civil Society Collaboration:Policy Partnerships in Developing Countries.Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,1999.

[23]杨柯:《公共服务中政府与社会组织合作机制优化路径分析》,《云南行政学院学报》,2013年第4期。

[24]Sven Steinmo.The New Institutionalism,in Barry Clark and Joe Foweraker,eds.,The Encyclopedia of Democratic Thought,Londan; Routledge,2001:p.782.

[25]张大维、陈伟东:《城市社区居民参与的目标模式、现状问题及路径选择》,《中州学刊》,2008年第3期。

[26]Donald F.Kettle.Managing Boundaries in American Administration:The Collaboration Imperative.Public Administration Review,2006,66(s):pp.10-19.

[27]张康之:《在历史坐标中看信任——论信任的三种历史类型》,《社会科学研究》,2005年第1期。

[28]杨和平:《公共服务领域内政府与社会组织关系构建——基于博弈论研究的视角》,《贵阳市委党校学报》,2013年第12期。

[29]俞可平:《中国公民社会:概念、分类与制度环境》,《中国社会科学》,2006年第1期。

[30]Brinkerhoff Derick W.Government-Nonprofit Partners for Health Sector Reform in Central Asia:Family Group Practice Associations in Kazakhstan and Kyrgyzstan.Public Administration and Development,2002[22]:pp.51-61.

[31]上官酒瑞:《现代社会的政治信任逻辑》,上海,上海世纪出版集团,2012年,第262-263页。

[32]G.P.Whitaker.Coproduction:Citizen Participation in Service Delivery.Public Administration Review,40,pp.240-246.

[33]R.E.Herzlinger.Can Public Trust in Nonprofits and Governments Be Restored?Harvard Business Review,1996,74(2).