公共政策的执行梗阻是困扰我国政府的长期难题[1]。对此,无论是学界还是政策界都高度重视基层公共政策的执行难问题。既有研究中,一方面,从研究对象看,多数从政策执行主体[2]、政策执行环境[3]和政策执行内容[4]等角度来解释基层政策执行困难,反而从政策执行对象角度来论述政策执行难的研究相对较少;另一方面,从具体研究内容看,多数认为政策执行对象对政策的接受度不高和政策执行对象对政策的消极软抵抗[5]等是构成基层政策执行难的主要原因。但这种解释存在两个前提:第一是将政策看成是一个对所有人都适用的政策;第二是将政策执行对象看成一个整体。而在我国快速转型的背景下:一方面,很多公共政策只能影响到一部分社会群体,或者在不同群体中造成的影响不完全相同,例如精准扶贫的对象就主要是贫困户;另一方面,当前我国社会已经是一个高度分化的社会,政策执行对象往往也发生了分化,不同群体对同一个社会政策的认识和理解也会有所不同。由此可见,既有研究在政策执行对象的研究中仍存在不足,这成为本文的主要研究内容。

在当前精准扶贫的背景下,“争当贫困户”(简称“争贫”)早已成为精准扶贫中的普遍现象,关于“争贫”的研究也比较多,如田先红从精准扶贫政策本身出发,认为入选贫困户意味着可以享受国家福利,贫困户指标分配不合理和贫困的标准难以确定等是构成“争贫”的原因[6];方菲等认为扶贫政策的标准化与农村社会不规则,压力型体制下政策的过度执行与实际农户需求的脱节等原因是农民“争贫”的原因[7];万江红等认为村治主体公共权威的缺失是“争贫”的重要原因[8];范凯文等则认为基层民主评议难以发挥作用是“争贫”的重要成因[9]。应该说,这些研究都从不同角度对“争贫”进行了非常好的分析,但这些研究对于“谁在争贫”的解释都比较笼统,众所周知,在农民已经出现分化的背景下,几乎不可能所有非贫困村民都去“争贫”。

因此,本文将结合“争贫”现象进行分析,以那些没有得到政策利益但又靠近政策利益的群体为研究对象,研究这一群体在政策执行中的表现和内在机制,进而对这一特殊群体进行理论化概括和提升。

本文以贵州团村为调研点,团村位于贵州东南部,面积约17.51平方公里,共有8个村民组,居住有汉、苗、布依族3个民族,2018年共有村民375户1475人。2014年经过精准识别共有建档立卡贫困户157户700人,到2018年仍有未脱贫14户30人,贫困发生率2.03%,属于一类重点贫困村。笔者及所在团队在该村及其所在乡镇住村调研20天,重点对该村的精准扶贫实施情况进行了深入调研。

一、团村的“争贫”现象及其机制分析

当前,在精准扶贫给“精准扶贫户”带来大量利益的背景下,“争贫”已成为扶贫中的一个突出现象。在团村住村调研中发现,团村在2014年经过甄选统计,一共识别出157户700人成为精准扶贫户,但据笔者粗略统计,团村当前仍然有数百人正在通过“争贫”的方式想要加入精准扶贫户的行列。

1.团村“争贫”方式

通常,“争贫”的群体主要包括两类:第一类是自始至终没有成为精准扶贫户的群体,这个群体主要会通过“骗”和“闹”等方式为自己“争贫”创造机会;第二类则是那些之前是精准扶贫户,但之后因达到条件被要求退出精准扶贫户行列的村民,他们会通过不合作的方式努力不让自己退出精准扶贫户队伍。

第一,通过“骗”的方式“争贫”。

“骗”主要是指虚报收入。鉴于精准扶贫主要是帮扶收入低的群众,因此团村大部分村民在贫困户甄别过程中都会将自己的收入少报,争取让自己的收入低于精准扶贫线的标准,以让自己纳入精准扶贫的帮扶范围。对此,甚至还有村民会通过主动降低自己收入的方式来“争贫”(案例1)。

案例1:在团村有一个王姓农户,夫妻两人加上两个孩子,共4口人,因为此人比较懒惰,没有外出打工,常年靠家里的4亩多土地种植一点玉米、油菜和偶尔在附近做建筑工换取收入,年均收入通常只有1.8万元左右,但这个收入已经略高于当地精准扶贫线。为此,在2016年,王姓村民直接将家里大部分土地撂荒以降低自己收入,并成功在当年成为了“精准扶贫户”。

第二,采用“闹”的方式“争贫”。

“闹”主要是“争贫”的群众在精准识别不合格的情况下反复找村委会、乡镇政府、县政府等要求成为贫困户的情况,主要是通过纠缠、威胁、当钉子户、上访等方式来迫使政府满足他们当贫困户的要求(案例2)。

案例2:团村有一户陈姓村民过去在广州打工,因为前几年打工过程中腰部受伤后不能从事重体力劳动,现在主要是在村庄周围从事一些简单的轻体力劳动和少量农业生产,在评定精准扶贫户的时候,陈姓村民家经济情况被认为略高于当地“精准扶贫线”而没有成为精准扶贫户。为此,该人在多次到乡镇政府要求成为精准扶贫户无果的情况下,在2018年团村修建村庄产业路的时候,陈姓村民故意将自己家的大树砍倒,以村里修产业路占了他家的土地为由而不让村里继续修建产业路。

在案例2中,村庄内部修产业路不给占地补偿款早已是全村的统一规定,陈姓村民砍树阻挡修产业路的行为主要也不是为了那一点补偿款,而是为了得到精准扶贫户的指标。同时,在团村所在的乡镇,常年都有3~5个人跑到乡镇去要精准扶贫户的指标,已经影响到地方社会的稳定。

第三,采用不合作的方式“争贫”。

不合作的方式主要是指达到脱贫条件即将退出精准扶贫户的人员,他们为了能够继续享受精准扶贫的政策帮扶,通过不合作的方式不愿退出精准扶贫户队伍。主要表现是对收入不承认,不签脱贫书等方式。但因为当前精准脱贫采用脱贫不脱政策的方式,即使对那些已经脱贫的贫困户仍然给予三年的政策扶持,所以不合作的“争贫”方式相对不太严重。

当然,上述三种方式只是基层“争贫”中的常见方式,在“争贫”过程中,不同地区不同情况的农户还会采取很多其他不同方式,甚至一些农户采用极端方式“争贫”,从而影响到了基层政策执行。

2.“争贫”的主要对象为中下阶层

由于成为精准扶贫户能够在医疗、教育、就业等方面得到大量的政策帮扶,也就是能够获得大量实际利益,这就让很多村民都希望成为精准扶贫户,但也并不是所有村民都有非常强烈的成为精准扶贫户的愿望。例如在团村,这种直接“争贫”的现象数量比较多,除了已经是精准扶贫户的群体外,据粗略统计,在非精准扶贫户中,有超过100户400多村民认为自己也应该是精准扶贫户,但团村的主要村干部和富裕村民则不仅不参与“争贫”,甚至对“争贫”的行为不屑一顾。

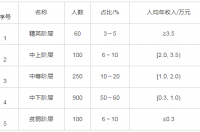

为此,按照2014年进行精准扶贫户评定时的职业和收入情况可以将团村村民分为精英阶层、中上阶层、中等阶层、中下阶层、贫弱阶层这五个部分。其中精英阶层主要是村庄中的村干部、教师、退休干部、企业老板等,这些人大多都有相对稳定的职业和相对较高的收入,同时还有一定的人脉社会关系能够让他们得到一些正常收入外的其他收入,所以精英阶层属于村庄的上层,但这个群体人数不多,只占村庄人数的3%~5%;中上阶层主要是村庄中的外出经商和以兼业为主的农户,经济条件相对较好,占村庄人数的6%~10%;中等阶层主要是在村庄中发展农业产业的群体,这个群体通过流转外出打工村民的土地,所从事的农林牧副渔等相关农业产业的规模较大,成为村庄中的农业经营大户,也能获得相对较高的收入,但受到村庄土地等生产条件限制,这个群体的规模也只占村庄总人数的10%~20%;中下阶层则是村庄中的主要群体,通常能占村庄人口的一半以上。在收入方面,这个群体通过年轻人外出打工,年纪大的在家务农,从而获得务工和务农两部分收入,但由于务工是以建筑、制造、物流等低端体力劳动为主,家庭中的务农也规模较小,所以中下阶层的人均年纯收入并不高;而贫弱阶层则主要是村庄中的老弱病残、鳏寡孤独群体,这个群体大都没有稳定的职业和收入,属于村庄经济和社会地位的最底层(表1)。

表1 团村5个群体人员划分

注:数据来源于团村调查

在精准扶贫是以经济收入为主要识别标准的情况下,结合表1和团村的精准扶贫户分布情况,发现团村在2014年精准识别出的700名精准扶贫人员中,包含了所有贫弱阶层和大部分中下阶层,而团村当前“争贫”的主要群体则集中在没有纳入精准扶贫户的中下阶层中。可见,“争贫”群体呈现出明显的群体性。

二、中下阶层参与“争贫”的内在机制

通过对村庄人群划分可以发现,没有纳入贫困户的中下阶层已成为“争贫”的主要群体,这与中下阶层自身的特殊结构和村庄社会的竞争都有密切关系。

1.中下阶层参与“争贫”的能力基础

尽管成为“精准扶贫户”确实可以在工作和生活方面得到大量政策支持,但由于精准扶贫是以家庭经济情况为主要划分标准,所以通常也只有少部分村民能够成为精准扶贫户,而中下阶层成为“争贫”主要群体则与该群体的经济结构和村庄社会结构有关。

(1)中下阶层的经济地位是他们“争贫”的经济基础。

在2014年团村进行精准扶贫户的精确识别过程中,当地要求是将人均年收入4 000元以下的纳入精准扶贫户,按照这个标准,团村所有的贫弱阶层和大部分中下阶层都纳入了精准扶贫户的范围之中。

而在没有纳入精准扶贫户的群体中,包括精英阶层、中上阶层、中等阶层和一部分中下阶层。相对而言,精英阶层、中上阶层和中等阶层的收入较高,他们的收入大多远高于当地精准扶贫线的标准,所以精英阶层、中上阶层和中等阶层自认为难以成为精准扶贫户,自然也就对“争贫”的动力不高。而那一部分没有成为精准扶贫户的中下阶层则与已经成为精准扶贫户的中下阶层的收入差距很小。中下阶层尽管在具体收入数值上存在一定差异,但中下阶层在收入结构上相同,都是通过务工和务农两部分来获得收入,也就是半工半耕群体[10]。且在团村这类传统农业型村庄,村庄以种植水稻、玉米等传统农作物为主,人均土地只有2亩左右,由于土地数量少,农业耕作条件差,农产品价格低,务农的收入非常低。同时,在外务工的年轻人同样以从事低端体力劳动为主,收入低且收入不稳定,这就使得中下阶层在收入结构相同的情况下,内部的收入差距实际上非常小,很可能一个家庭平均年收入3 800元,另一个家庭平均年收入4 100元。尽管收入差距小,但按照精准扶贫的标准,平均收入低的家庭就可能因低于4 000元的精准扶贫线而成为精准扶贫户,平均收入高的家庭则不能成为精准扶贫户,这就让两个原本收入差不多的家庭处于两种完全不同的处境。

如此,对那部分没有成为精准扶贫户的中下阶层而言,他们的收入水平实际与精准扶贫线非常接近,这种经济条件就构成他们“争贫”的基础。因此,只要他们努力争取一下,他们就有可能成为精准扶贫户,进而获得大量帮扶资源。由此,没有成为精准扶贫户的中下阶层就会非常积极的“争贫”。

(2)村庄社会构成了中下阶层“争贫”的社会基础。

经济结构的相近构成了没有成为精准扶贫户的中下阶层“争贫”的经济基础,而中下阶层的生活状态和农村熟人社会的结构又给他们提供了“争贫”的社会基础。

第一,中下阶层多为在村人员,构成他们“争贫”的时空基础。

相对于一些全家长期不在村的村庄精英阶层和中上阶层,在职业身份上,中下阶层通常都是以代际分工为基础的半工半耕[11]群体,这也就意味着,尽管中下阶层家庭中的年轻人长期在外务工,但家中的老年人则长期在村庄中务农。对在家务农的老年人而言,一方面,他们的日常生活和工作空间都在农村,这就为他们参与“争贫”提供了空间基础;另一方面,务农本身是一个季节性很强的工作,除了春种秋收的季节性忙碌之外,其他有大量的农闲时间,这些闲暇时间就构成了“争贫”的时间基础。因此,中下阶层具有了“争贫”的时空基础。

第二,中下阶层的人数比较多,构成他们“争贫”的人员基础。

从表1可以看出,在以团村为代表的广大农村地区,由于收入结构影响,除了少部分收入特别高或者特别低的群体外,绝大部分村民都是依靠半工半耕的收入结构获取收入。根据调研,中下阶层的比例差不多能够占到农业型村庄人口的50%以上,而数量庞大的中下阶层很难全部纳入精准扶贫户的范围,没有纳入到精准扶贫户的中下阶层同样人数比较多,让相同处境和相同利益诉求的中下阶层在“争贫”过程中组织和动员变得比较容易,从而构成了中下阶层“争贫”的人员基础。

第三,中下阶层对村庄事务和地方性规范的熟悉程度高,构成他们“争贫”的知识基础。

中下阶层中在村的“务农”群体主要是老年人群体,这个群体在村时间长,对村庄中的人情关系、文化惯习和历史事件等都非常熟悉,在强烈的诉求下,这些地方性知识就为他们参与“争贫”提供了地方知识储备。

2.中下阶层参与“争贫”的动力基础

在村庄这个熟人社会中,中下阶层的经济位置和村庄环境给了他们“争贫”的可能性。但同时,熟人社会村庄内部的面子[12]竞争和深层次的资源竞争则构成中下阶层“争贫”的内在动力。

(1)村庄社会的面子要求中下阶层积极“争贫”。

此处的面子并不是说单纯成为精准扶贫户对中下阶层很有面子,而是对于同一个群体中情况差不多的人而言,当有人成为精准扶贫户而获得大量政策资源支持的时候,成不了精准扶贫户的人就会显得很没有面子。也就是说,对没有成为精准扶贫户的中下阶层而言,他们入选精准扶贫户不仅是为了具体的利益,同时也是为了能够在村庄中有面子。因此,一旦有人成为精准扶贫户,就会刺激那些条件差不多的人去“争贫”。

在村庄中,信息相对对称,村民之间构成一个彼此知根知底的熟人社会,其中面子作为一种重要的社会评价标准,在村庄中具有重要作用。在村庄这个熟人社会中,有面子就意味着获得其他人的赞同,没有面子就意味着被别人看不起[13]。因此,村民会围绕面子展开激烈的竞争与攀比。相关研究也已经表明,在农村由对比和竞争所引起的攀比现象已经非常严重,而且攀比的内容主要集中在经济和社会地位方面,攀比的对象也主要是熟人、本村人以及具有相同特征的人[14]。村民通过在村庄中的竞争与攀比来获取自己在村庄中的面子。所以村民非常在乎自己在村庄中的经济地位。

对于村庄中精英阶层、中上阶层和中等阶层而言:一方面,他们自身良好的经济条件决定了他们很难成为精准扶贫户;另一方面,精准扶贫本身只是扶贫,精准扶贫户条件的改善并不会明显影响到他们的经济地位和面子,所以这三个群体对成为精准扶贫户缺乏动力。但中下阶层则不同,中下阶层的整体收入较低,且在中下阶层本身的经济水平高度相似的情况下,部分中下阶层和全部贫弱阶层通过成为精准扶贫户而在国家相关政策帮扶下经济条件大为改善,这对没有成为精准扶贫户的中下阶层而言就会产生巨大的落差。

在精准扶贫政策实施以前,贫弱阶层处于村庄最底层,中下阶层以贫弱阶层作为参照群体,中下阶层比贫弱阶层的经济地位和生活条件要好,从而在心理上能够有一定优越感,在村庄中也能够获得一些面子。而随着精准扶贫的实施,精准扶贫以国家资源输入的方式在农村中进行资源非均衡的定向分配,使得农村原本最底层的贫弱阶层和部分经济水平较差的中下阶层实现了整体经济的快速提升,实现了对没有成为精准扶贫户的中下阶层的追赶甚至是反超。在经济因素是衡量绝大部分村民面子的重要因素的背景下,没有成为精准扶贫户的中下阶层的面子自然受到极大影响。而为了能够有面子,没有成为精准扶贫户的中下阶层自然会积极加入“争贫”队伍中。

(2)村庄内部的资源竞争迫使政策边缘人参与“争贫”。

在农村社会内部不断分化的背景下,不同群体会对村庄内部有限的资源展开竞争。其中,经济条件较好的群体因为掌握的资源比较多而会在村庄内部竞争中占据优势。精英阶层、中上阶层和中等阶层这三个群体因为处于村庄中相对偏上的位置,所以他们可以利用自身有利的经济条件占有比中下阶层和贫弱阶层更多的资源。精准扶贫也只是致力于帮扶贫困群体脱贫,所以对比贫困群体收入高很多的精英阶层、中上阶层和中等阶层影响不大。

而对中下阶层则不同,精准扶贫实施以前,中下阶层在村庄资源竞争过程中尽管不占优势,但也可以在与贫弱阶层的竞争中优先占有资源。而随着精准扶贫的实施,贫弱阶层和一部分中下阶层借助精准扶贫的支持实现了经济条件和社会地位的追赶甚至是反超,这就让没有成为精准扶贫户的中下阶层在村庄中不再具有竞争优势。

例如,在村庄婚姻资源分配中,精准扶贫实施之前,中下阶层家庭中的男孩在婚姻选择中至少可以借助自身优势找贫弱阶层家庭的女孩,但精准扶贫实施之后,贫弱阶层的经济水平和地位得到整体提升,没有纳入精准扶贫户的中下阶层反而成了村庄经济的最底层,在村内婚姻市场竞争激烈的情况下,没有纳入精准扶贫户的中下阶层的男孩已经没有了竞争优势,成为光棍的概率增加。相关研究也证实,这种社会剥夺确实已经在广大农村地区普遍存在[15]。

实际上,包括婚姻资源在内的各种稀缺资源都在村庄中展开竞争,而由于没有纳入精准扶贫户的中下阶层在村庄中结构性位置的相对下降,竞争力降低,这会直接影响到他们在村庄中的资源获取能力。所以,对没有成为精准扶贫户的中下阶层而言,既然与自己条件差不多的村民能够成为精准扶贫户,那么他们本来也应该是精准扶贫户。因此,在没有成为精准扶贫户的中下阶层看来,他们参与“争贫”并不是去闹事,而是去维权,他们认为自己“争贫”是为了维护自己在村庄中的地位和竞争力,由此他们参与“争贫”并没有舆论和道德上的压力。

综上,主要致力于帮扶贫困群体的精准扶贫在给农村带去大量资源的同时,中下阶层由于靠近政策精准扶贫线的机会让其具有了成为精准扶贫户的经济基础。同时,在精准扶贫基本消除了农村贫困群体的同时,也因为相对降低了没有成为精准扶贫户的中下阶层的结构性位置进而影响了这个群体在村庄中的面子和资源竞争能力。为此,没有成为精准扶贫户的中下阶层利用自己长时间身在农村的时空、人员、知识等优势参与“争贫”,影响了精准扶贫的执行和村庄治理。

三、公共政策执行中的政策边缘人

通过团村“争贫”的过程可以看出,并非所有非贫困户都会参与“争贫”,主要是靠近精准扶贫线但又没有成为精准扶贫户的中下阶层在参与“争贫”。由此,这些参与“争贫”的中下阶层实际上就构成了本文的政策边缘人。

1.政策边缘人的内涵

在齐美尔的外来人基础上,美国社会学家帕克于1928 年率先提出了边缘人的概念。认为边缘人是生活在两个不同的世界、对两个世界都陌生的人[16]。而无论是外来人还是边缘人,实际都是基于文化视角的解释。

与既有研究中将边缘人界定为文化边缘人不同。本文尝试在基层治理的公共政策执行中拓展边缘人的使用范围,为此提出政策边缘人的解释。在基层调研中,政策边缘人是基层干部常用的一个解释基层治理难题的表述,所以本文采用本土化的表达方式,将政策边缘人简单理解为处于政策边缘的人。

图1 政策边缘人的结构位置

简单地看,政策边缘人的产生与政策本身密切相关。很多公共政策的内容只是影响部分社会群体,为了保持公共政策的规范性和统一性,公共政策必然要按照一个统一的标准执行,这个政策执行标准就构成政策分界线,正如团村所在地区将人均年收入4000元作为当地精准扶贫的精准扶贫线一样。而政策分界线两边的群体就可以分为政策内群体和政策外群体。如图1所示,以政策分界线为标准,A区+B区=政策外群体,C区+D区=政策内群体。但依据距离政策分界线的远近,又可以将距离政策分界线较近的群体单独构成政策边缘人,也就是B区+C区=政策边缘人。之所以有这样的区分,是因为尽管A区和B区同属于政策外群体,但B区群体在结构上距离政策分界线更近,B区群体有可能通过某些方式成为政策内群体,也就是说,A区和D区这两个群体距离政策分界线相对较远,所以他们的身份很难改变,但B区和C区则距离政策分界线非常近,这两个群体的状态非常不稳定,他们有可能会发生身份的改变。由此,本文将政策边缘人单独拿出来作为一个特殊对象进行分析。

从图1可以看出,只要政策执行过程中具有政策分界线,围绕政策分界线就一定会产生政策边缘人。而政策边缘人根据属于政策分界线的内外情况,又可以细分成政策边缘内的人和政策边缘外的人两类,如图1中B区属于政策边缘外的人,C区则属于政策边缘内的人。由于社会政策在政策分界线两边会存在利益分配的不同,所以根据其所处的位置,政策边缘内的人和政策边缘外的人也可以称之为利益内边缘人和利益外边缘人。其中利益内边缘人因为能够享受到政策带来的利益,在行动上大多属于消极型政策边缘人,基本不会影响政策执行。而本文中所讲的政策边缘人指的是没有享受政策利益的那部分靠近政策的人,也就是利益外边缘人,因为这个群体非常靠近政策分界线,属于潜在受益人,但这个群体却并没有享受到政策带来的利益,而这种身份会让他们成为积极型政策边缘人,促使他们为了成为利益内群体而采取各种行动,这就让他们成为一个值得重点研究的群体。

2.政策边缘人与基层治理

从上面分析可以看出,政策边缘人是一个特殊的群体,其特殊的位置导致了他们与其他群体相比会具有一些不同的特点,在基层治理中也会产生不同的表现。

(1)政策边缘人的特点。

政策边缘人作为一个特殊的群体,一方面享受不到政策带来的实际利益,另一方面却又非常靠近政策带来的利益。而这种冲突性的位置造就了政策边缘人的一些特殊性。

第一,普遍性。

普遍性是指政策边缘人几乎存在于所有针对部分社会群体的政策执行过程中。区别是在不同的政策中,政策边缘人的数量和争取利益程度会有所不同,当政策分界线所处位置的人员分布较少,且政策带来的利益较少的时候,则政策边缘人数量较少,同时他们争取利益的强度也不会太高,反之则政策边缘人争取利益的强度就会很高。

第二,不稳定性。

不稳定性是指相对于其他群体而言,政策边缘人因为非常靠近政策分界线,所以会通过各种方式改变自身位置,实现其从政策外群体向政策内群体的身份转变,从而其政策边缘人的身份具有不稳定性。

第三,敏感性。

政策边缘人距离政策分界线非常接近,政策分界线的任何轻微改变都有可能影响到这个群体的利益,所以政策边缘人对于政策分界线的变动会非常敏感。为了维护自身利益,他们会非常关注政策分界线的划定,以让自己站在有利益的一边。如在精准扶贫过程中,政策边缘人就非常关注精准扶贫线的标准,并且努力让自己的收入水平符合精准扶贫线的标准,从而让自己能够纳入到精准扶贫的保障范围。

(2)相对剥夺下的政策边缘人。

政策边缘人之所以能够对基层治理产生重要影响,一方面与政策边缘人所处的靠近“政策分界线”的特殊结构性位置有关,这成为政策边缘人谋取利益的优势和基础;另一方面这个结构性位置也让政策边缘人处于相对剥夺的处境,从而迫使政策边缘人采取行动改变自身的不利处境。

相对剥夺指与参照群体相比,个体对自身不利地位的感知[17]。在相对剥夺感的形成中,一个非常关键的因素是与形成剥夺感的个体相对比的参照个体或群体[18]。Runciman认为,“在以下几种情况下,我们可以说一个人被相对剥夺了X:他不拥有X;他看见其他人拥有X,当然也许在以前或预期的时点他也拥有;他认为他应该拥有X。”[19]而相关研究也已经指出,相对剥夺的个体比相对满意的个体更有可能参与集群行为[20]。

结合团村的“争贫”过程看出,政策边缘人正是这样一个因为结构性位置下降而被相对剥夺的群体。在团村中,精准扶贫提高了成为精准扶贫户的贫弱阶层和部分中下阶层的经济社会地位,这虽然不会影响村庄中收入较高的精英阶层、中上阶层和中等阶层,但却能够影响到没有成为精准扶贫户的中下阶层。成为精准扶贫户的贫弱阶层和中下阶层可以通过精准扶贫的帮扶而在经济上达到甚至反超没有成为精准扶贫户的中下阶层的经济收入水平,这使得没有成为精准扶贫户的中下阶层的结构性地位出现相对下降。所以从社会心理而言,没有成为精准扶贫户的中下阶层在收入和社会地位相对下降的同时,相对剥夺感和自我失落感增加,他们会感到深深的不公平,在心理上的不满情绪自然增加,甚至产生了“气”[21]。而在这种不满和“气”的影响下,作为政策边缘人的中下阶层就会陷入一种维权的想象,他们认为自己理应和其他条件差不多的人一样享受到精准扶贫的帮扶,但没有享受到政策利益就是他们的权利受到了损害。而且精准扶贫给予精准扶贫户的帮扶措施越多,帮扶力度越大,政策边缘人的相对剥夺感和维权的动力就越强。而政策边缘人的维权过程无疑会对基层治理产生消极影响。

在政策边缘人维权过程中,正如上文分析指出,政策边缘人所处的靠近政策分界线的结构性位置和熟人社会的村庄基础都给了政策边缘人维权的基础,同时当前基层政策执行中的维稳要求和自由裁量权[22]也给政策边缘人的行动提供了空间。

具体而言,一方面,在当前基层维稳的要求下,各个地方政府大都秉承“不出事”[23]的做事逻辑,在政策边缘人为了谋取利益而采取一些激进行动的过程中,一些基层政府在自身治理资源有限和上访等“一票否决”的压力考核因素影响下,有时不得不采用一些策略主义[24]的处理方式,甚至直接将一些不完全符合条件的政策边缘人纳入政策利益范围内;另一方面,基层政府作为政策的直接实施者,往往都有一定的自由裁量权,尤其是在一些政策内容比较模糊或者政策执行环境相对复杂的情况下,基层政府的自由裁量权就会更大。如在精准扶贫中,农民的具体收入往往并不容易准确计算,这就给了基层政府相对较大的自由裁量权,也为一些政策边缘人成为精准扶贫户提供了条件。

综上,政策边缘人作为一个特殊的群体一直存在于不同的政策中,政策边缘人在受到相对剥夺的影响下,会积极利用自身特殊的结构性位置和熟人社会的村庄结构为自身谋取利益,从而对公共政策执行和基层治理产生消极影响。

四、结论与建议

综上,通过对精准扶贫过程中“争贫”的分析可以看出,政策边缘人实际上是一个靠近政策利益但没有得到政策利益的潜在受益群体,由此,这种特殊身份会让这个群体在受到相对剥夺的压力影响下产生维权的思想,而政策边缘人靠近政策分界线的结构性位置,村庄社会特性和基层政府维稳又给了他们谋取自身利益的机会,让他们成为影响公共政策执行甚至是基层社会稳定的重要力量。

党的十九大报告中明确指出:“明确全面深化改革总目标是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化”。因此,面对政策边缘人所可能产生的社会治理问题,应该全面提升基层治理法治化、科学化、精细化水平和组织化程度,促进基层治理体系和治理能力现代化:第一,提高村级组织能力,通过进一步增加村级治理资源,完善村民自治制度等方式提高村级治理能力,维护基层社会的稳定。实际上,政策边缘人一直存在,只不过自从税费改革之后,基层政府由于过于依赖上级供给财政资源,开始悬浮于乡村社会[25],由此基层政府对乡村社会的影响能力越来越弱,但村级治理能力同样没有得到提高,这就造成村级治理力量的不足,给了政策边缘人更大的活动空间,因此,提高村级组织能力,从而压缩政策边缘人的活动空间;第二,提高政策制定的科学化水平。政策应根据各地实际情况,不搞大范围的“一刀切”,制定过程中尽量明晰边界,减少政策边界的模糊部分,从而在结构上尽量减少政策边缘人的数量;第三,提高基层治理的精细化和法治化水平。基层治理中,在面对政策边缘人所表现出不满的时候,应该适当理解和体谅政策边缘人在社会环境下受到相对剥夺时的心理感受,从思想上做好政策边缘人的安抚和引导工作,减少政策边缘人给政策执行和基层治理所带来的消极影响,但对于胡搅蛮缠甚至影响政策执行的政策边缘人,则应该通过法治等方式进行有效治理,以维护社会稳定。

[1]吴少微,杨忠.中国情境下的政策执行问题研究[J].管理世界,2017(2):85-96.

[2]刘鹏,刘志鹏.街头官僚政策变通执行的类型及其解释——基于对H县食品安全监管执法的案例研究[J].中国行政管理,2014(5):101-105.

[3]刘升.信息权力:理解基层政策执行偏差的一个视角[J].华中农业大学学报(社会科学版),2018(2):145-153.

[4]庄国波.公共政策执行难的原因及对策分析[J].理论探讨,2005(6):117-120.

[5]韩万渠.基层官员的身份困境与乡村治理中的政策执行变异[J].中国行政管理,2016(9):100-106.

[6]田先红.“争当贫困户”怪象因何而生[N].北京日报,2018-01-08(14).

[7]方菲,靳雯.精准扶贫中农户“争贫”行为分析[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2018,18(6):44-51.

[8]万江红,孙枭雄.权威缺失:精准扶贫实践困境的一个社会学解释——基于我国中部地区花村的调查[J].华中农业大学学报(社会科学版),2017(2):15-22.

[9]范凯文,赵晓峰.农民权利观念、社区伦理转型与精准识别的基层实践困境——基于鄂西湾村扶贫工作的分析[J].云南行政学院学报,2018,20(4):28-33.

[10]杨华.“中农”阶层:当前农村社会的中间阶层——“中国隐性农业革命”的社会学命题[J].开放时代,2012(3):71-87.

[11]贺雪峰.关于“中国式小农经济”的几点认识[J].南京农业大学学报(社会科学版),2013,13(6):1-6.

[12]翟学伟.人情、面子与权力的再生产——情理社会中的社会交换方式[J].社会学研究,2004(5):48-57.

[13]桂华,欧阳静.论熟人社会面子——基于村庄性质的区域差异比较研究[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2012,39(1):72-81.

[14]卢宪英.社会比较理论视角下的农村攀比现象考察——以山东省3市10村为例[J].中国农村观察,2014(3):65-72.

[15]王晓慧,刘燕舞.农村大龄青年婚配困难问题研究——社会剥夺的视角[J].中国农村观察,2017(2):117-129.

[16]单波,刘欣雅.边缘人经验与跨文化传播研究[J].新闻与传播研究,2014,21(6):61-77.

[17]RUNCIMAN G.Relative deprivation and social justice[M].London:Rutledge,1966:227.

[18]郑谦.相对剥夺感塑造与资源动员耦合下的社会抗争分析——以江苏省扬州市H镇的社会冲突为例[J].公共管理学报,2015,12(1):145-152.

[19]HEY D,LAMBERT J.Relative deprivation and the gini coefficient:comment [J].Quarterly journal of economics,1980(95):567-573.

[20]张书维,王二平,周洁.相对剥夺与相对满意:群体性事件的动因分析[J].公共管理学报,2010,7(3):95-101.

[21]应星.“气”与抗争政治[M].北京:社会科学文献出版社,2011.

[22]王锡锌.自由裁量权基准:技术的创新还是误用[J].法学研究,2008,30(5):36-48.

[23]贺雪峰,刘岳.基层治理中的“不出事逻辑”[J].学术研究,2010(6):32-37.

[24]欧阳静.压力型体制与乡镇的策略主义逻辑[J].经济社会体制比较,2011(3):116-122.

[25]周飞舟.从汲取型政权到“悬浮型”政权——税费改革对国家与农民关系之影响[J].社会学研究,2006(3):1-38.