2010年10月28~29日,第二届中国非公募基金会发展论坛在京召开。偌大的会场座无虚席,表现了政府、企业和NGO各界对这一新组织形态的关注;而每场讨论少见八股话语,发言者畅言胸臆、言之有物,成为一个有料也有趣的会议,也展示了非公募基金会旺盛的自我生长能力,它已然成为了公益领域的一支重要力量。

非公募基金会这一组织形态出现不过五年光景,正赶上中国公益事业发展的上升期。行业中的有识之士早就考虑,在这样一个发展机遇下非公募基金会如何健康成长与可持续发展的问题。由此有了去年7月份首届中国非公募基金会发展论坛,今年的第二届论坛发起单位从去年的7家发展到今年的13家。

论坛轮值主席单位,北京万通公益基金会的理事长徐晓东在论坛开始时就宣称:“非公募基金会已经不再是在襁褓中的婴儿,已经开始试着下地走路,正在茁壮的成长。”会上,民政部民间组织管理局副局长杨岳预计,到2010年年底,基金会的总数将超过2 000家,非公募基金会的数量将超过1 000家,占了基金会的半壁江山。

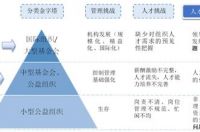

但杨岳对于非公募基金会的整体状况并不乐观,在会上坦陈非公募基金会种种问题。她说,绝大部分都面临着能力建设的困境,对内表现为缺乏合理治理、组织效率低下、公益服务效果不明显。对外显现为社会公信力不强,难以获得捐赠人、公众和政府的信任,致使其动员和组织社会资源的能力还远远没有发挥出来,社会的影响力还不够高。

三份报告发布,业态喜忧参半

显然,非公募基金会论坛的发起者和组织者并不回避这些问题。第二届论坛发布的三个研究报告,分别从内部治理、信息公开、公益项目等方面入手,对行业的现状,尤其是存在的问题有了比较深入全面的描述和分析。

《非公募基金会内部治理研究报告》的发布人为中国人民大学的康晓光教授。该报告的研究重点落在非公募基金会理事会内部的决策机制以及理事会和秘书处的财力分配状况上。该报告认为,目前中国非公募基金会主要是资金引入者主导的内部治理模式。世界通行惯例和中国的《基金会管理条例》都规定理事会是基金会的最高决策机构,在理事会内部实行民主决策,理事一人一票。但是为什么非公募基金会理事会大多沦为私人操控?

康晓光分析,首先是公益机构都存在所有者缺位的问题。法理上认为是社会所有,但社会又没有办法来管理。而资金是非公募基金会最核心的资源,是非公募基金会必要的生存基础。非公募基金会对资金高度依赖进而对资金引入者产生高度依赖,这种对资源的依赖导致了决策权分配得不平衡或者高度集中,这是造成非公募基金会的资金引入者主导内部决策的重要原因,而缺乏社会问责机制是主要的外部原因。

当然,所谓“谁能找到钱就谁说了算”,并不意味着一定是有钱人说了算。如果学者有社会声望能够吸引到别人捐款,艺术家能够通过卖作品筹款,或者有权力、政治背景的人可以与企业家交易,也可获得捐款,那么这些人都会成为有决策发言权的人。

谈到对策,康晓光的药方一言以蔽之,内部还是如何完善理事会的治理,从外部来看是怎样加强外部监督。因为公益机构的理事会往往是自我维持的,下一届理事会由上一届理事会来决定如何产生。所以,完全靠内部理事的述职和治理机制的完善很难解决上述问题;外部的竞争、问责、各种监督和压力对完善公益机构的治理结构是非常重要的。

《非公募基金会内部治理研究报告》

本项研究关注非公募基金会的内部治理问题,即第二次委托代理问题,核心内容共分六章。包括:第一章问题的提出,第二章研究框架,第三章研究方案,第四章非公募基金会的内部治理现状,第五章主要发现、解释和讨论,第六章对策和建议。

根据对非公募基金会内部治理状况的分析,以及18个典型案例的总结,本项研究对非公募基金会内部治理模式进行了总结。研究发现,目前中国非公募基金会的内部治理模式主要是资金引入者主导的内部治理模式。即,资金引入者和主导理事会决策者是一致的。

内部治理对非公募基金会来说至关重要。有效的内部治理能为非公募基金会规定正确的目标,保障非公募基金会按照正确的方式追求正确的目标,并赢得社会公信力。非公募基金会内部治理需要倡导独立、专业和高效。本文提出了相应的对策建议,包括:(1)明确基金会作为社会公器的属性;(2)理事来源多元化;(3)细化议事规则;(4)强化监事职责;(5)建设机构品牌;(6)加强行业自律;(7)引入评估机制;(8)开展能力建设;(9)加强外部问责。

有完善治理结构的组织,运行效率也未必就高。这是康晓光根据自己在这个领域十几年的经验和观察做出的判断。他看到的最好的基金会都是个人“独裁”的基金会,前提是“独裁者”必须是能人。那么,现在到底什么样的治理结构有利于基金会的发展,他认为现在还处于一个初步探索阶段,没到下定论的时候。

康晓光关于效率和治理结构并不一定相关的观察,在后面的大会讨论中并未直接被否定。 但是阿拉善SEE生态协会专家委员会主席杨鹏认为,治理结构的背后其实是有价值取向的。 他以公司治理机构类比,尽管私人公司、家族公司、股份公司并存,但还得承认在人类历史上存在一种主流的、被实践证明容易做到让人信任的治理结构,他举例说,股份制上市公司就是这样一种主流结构。这些结构里有些原则是必须坚持的,他总结为“三权”与“三性”:决策权、执行权、监督权,三权分立。对基金会来说,除了三权之外,三性为公益性、公开性、以及参与性(受社会公众和捐赠者的约束)。如果这几个原则可以坚持,是不是去资本化、去行政化都不再是问题。

但康晓光报告所称的资本主导导致的私人操控的结果,恰恰是对上述一些原则的背离。

随后,北京瑞森德管理顾问有限公司总裁段德峰发布了《中国非公募基金会信息披露指南》。他估算,目前非公募基金会大概一半属于“三无”基金会。所谓“三无”,通常没有专职人员、没有固定场所、无预算。无预算并非没有钱,而是钱在没有预算约束的情况下花了出去。这个研究报告最初设计取样200家,但是最终做了65个有效的问卷。

报告的调研团队在采集信息中发现,有40家基金会的信息更多来自于民政部网站,而非基金会自己的网站和其他披露平台。尽管现在非公募基金会强调自治、自律,但在它们还没有成为一个自觉的群体,来自社会的监督压力也还不足以推动信息公开的情况下,信息披露的主要动力来自于政府主管机构的审查,政府发挥着更大的作用。

本研究通过对65家非公募基金会的信息披露状况进行调研,对信息披露的总体情况做了分析。研究还发现,目前非公募基金会信息披露的渠道较为分散。

本研究借鉴了国内政府信息披露(指年报和年检信息)的内容和格式,参考了国外信息披露网站的信息及评估机构的评估指标,研究了上市公司信息披露内容和格式,借鉴了全球报告倡议组织(GRI)的指标和格式,制定出了中国非公募基金会的信息披露指标。信息披露指标的构建主要依据定性和定量相结合、财务信息和非财务信息相结合、历史审查和未来预测相结合的原则。其中定期信息披露主要包括9项一级指标;临时信息披露包括5项一级指标,并就年度报告的格式和特定指标进行了说明。

本研究借鉴国外的信息披露机制,设定了指南的应用目标,对指南应用中的中介机构进行了分类和说明。依据《指南》自愿性的特点,提出了披露—发布—解读—查阅的信息披露机制,每个环节的主体和相关者都需要承担一定责任。

另外,这个报告也发现,民政部登记注册的非公募基金会信息披露状况良好。段德峰认为,政府较长的审批过程也有一定的筛选作用。此外,无论是从内容方面还是披露的及时性方面看,个人发起和联合发起的35家机构信息披露状况优于企业和学校发起的30家机构。主要原因在于,个人发起和联合发起机构面临一定募捐市场压力,尽量公开信息是机构获取更多资源的路径之一。

显然,段德峰的报告预设的前提是,良性的发展需要信息透明公开。北京师范大学陶传进教授在后来的分论坛点评中,直接发问:为什么现在我们这么着急要公开透明?他认为,一个公开透明的机制需要和一个专业化的评估体系结合在一起,要和老百姓有捐款的权利结合在一起的,还要和政府针对基金会的政策结合在一起,如果这三条不满足,基金会就没有公开透明的动力。

他担心在一些条件还不具备的时候,着急强调公开透明,也许就产生“左”或“右”两个效果,往“左”,我们感觉到需要公开透明,虽然条件没满足,但是我们试图把条件满足;往“右”我们会产生一些强制性的新的暴力。

针对一些发言中关于信息披露的顾虑,如行业如果披露过分会引来公众的置疑,或者政府监管会更严,商务社会责任国际协会(BSR)中国公共关系与项目开发总监裴彬认为,作为这个行业的引领者和推动者,我们要有一个价值和使命的认同。如果这个行业认为生存的根本是信息披露,那我们要站在整个行业的高度,而不是站在机构的角度来谈信息披露。

中国农业大学的董强博士发布了第三个报告《中国非公募基金会项目案例研究》。在他公布的18个公益项目案例中,教育领域的项目就占7个,这说明非公募基金会的项目、领域过于狭窄。为什么形成这样的状况呢?他分析了几点原因。第一,非公募基金会这种组织类型产生的时间比较短,对活动领域的认识全面程度不够;第二,非公募基金会的创办人主要基于两个方面来考虑活动领域:一是非常看重活动的成效;二是非公募基金会存在一定的路径依赖。可能没有成立非公募基金会之前,创办人就在做公益慈善的项目;成立基金会后,他还是会依照过去传统的方式来做。

该报告通过案例调查还发现,非公募基金会跨界整合资源的意识和能力很强,非常重视引入并整合不同领域的资源,开发不同类型的合作伙伴,包括研究机构、民间组织、国家部委、地方政府、企业等等,形成了一种伞状的面貌。

中国非公募基金会项目案例研究自2010年3月开始直到2010年9月。对于每一个非公募基金会的项目研究,主要从项目执行人、机构项目总监、机构负责人、合作伙伴、受益对象等不同的层面进行结构性的访谈,同时要结合项目案例的有关项目材料和研究文献。项目案例研究的重点在于,力求对非公募基金会的项目案例进行客观描述、翔实记录、反思经验三个方面。项目案例的选择按照非公募基金会类型、分布地域、项目领域、操作类型等标准,共研究了18个非公募基金会项目案例。

“裸捐”又惹争议

这次论坛上的不少发言嘉宾本身就是媒体追逐的对象,而一些组织者,如徐永光深谙媒体之道,他主持的最后一个分论坛“行业责任和社会角色”,这样一个看似严肃和重大的议题,在他的引导下,时不时会有逸事和爆料穿插在宏大的讨论之间,而会场一些针尖麦芒的言论,看似花絮,却也折射出百样心声。

万通地产总裁冯仑被人称为房地产界的思想家,他上午发言中针对裸捐的某些言论却遭到康晓光直白的反对。冯仑说:“每个人对财富的支配有自己的权利。但是社会如果去要求、期待甚至诱导所有的企业家都采取‘裸捐’的姿态,我认为这是非常不幸的。”冯仑认为,早在1956年的公私合营中,中国的民营企业家就做过“裸捐”,其后果是大饥荒饿死人和“文化大革命”。推动公益和慈善事业进步的同时,不应该妨碍民间财富的基本创造制度,也即财产的所有结构、自由市场经济和企业正常的经营。如果公益和慈善伤害到财产所有制,伤害到私人企业继续发展,伤害到民间财富的既有格局,伤害到财富创造的动力,那就没有了慈善和公益的源泉。由此,他提出了两个警示:一是在公益慈善大行其道的时候,要小心地保护以财产所有权为边界的有效的市场经济制度和企业财产制度;二是要警惕把钱捐给谁的问题。捐给社会而不是政府,才能够保证公益慈善事业沿着正确的方向发展。如果今天我们仍然全都是“裸捐”,钱90%进入政府,最后的结果又是变成普天之下、莫非国产。

康晓光本是发布报告来的,但他一上台却先回应了冯仑的发言。他说:“冯仑先生讲的很多东西我都同意,但他把最近个别人说的‘裸捐’和1956年的社会主义改造混为一谈,这是根本扯不到一起的。”他解释说,1956年很多人都是被迫选择了公私合营,今天个别企业家选择了“裸捐”,是在他完全自愿的情况下,是在国家充分保护私有产权的情况下做出的,所以这两者根本不是一回事。还有,说1956年由于资本家被迫“裸捐”,所以后面导致了大跃进、大饥荒、“文化大革命”,这四者之间没有任何因果联系。不能说今天有几个人做了“裸捐”的承诺,将来中国就要发生大饥荒,这纯属无稽之谈。

在这番理论之后,康晓光特别强调,我觉得我们的社会不应该强制别人捐多少,特别是“裸捐”这个问题。但是你也不能反对和抨击别人“裸捐”,这个社会还应该有一些基本的道义和正气,做良家妇女不应该灰溜溜的成为所有人嘲弄的对象。“所以在这点上,我们可以对‘裸捐’有各种评价,但是他愿意为公益做贡献,应该得到所有人的尊敬,如果对具体表达的方式我们不太认同,那是另一回事。”

裸捐话题在最后一个分论坛上,又被徐永光提及。他说,2010年8月5日看到两位慈善大师要到中国来劝捐,他马上就动手写文章,名为“中国富人不急于学美国富人做慈善”,他担心会掀起一股比捐仇富的心理,中国很容易走到这上面去。

“富人慈善”一词不招待见

万科集团总裁王石并不认同“富人慈善”这个词。他说,“我们本身是企业家。企业家不一定都是有钱人,当年阿拉善一年交10万块钱,对一些中小企业家也不是很容易的事情,所以它不是一个富人团队,但是它最起码是受过训练、有管理经验的一个阶层。实际上,经过30年的改革开放,中国的民营企业已经相当强大,这个强大指的不是财富,而是他们的管理经验,在管理上怎么运用财务,怎么做到财务透明度,怎么训练人员,这才是企业家的全部。因此不能将企业家简单定为富人,富人有钱,但是没有这些经验。 ”王石这番言论的用心,和上文徐永光的担心类似,因“富人慈善”的提法容易招致对立情绪,反而不利于企业家进入公益领域开展慈善活动。

而王石在最后一个分论坛上,非常含蓄地批评了中国企业家的直接慈善方式。当徐永光要求王石透露一点芭比晚宴的“内幕”时,王石说巴菲特是“聪明慈善”,他作为世界第二富和世界首富联手,运用了比尔盖茨夫妇俩的精力和时间,一点也不影响他的商业活动。随后他说:“我看中国企业家不是这样(聪明),中国企业家捐款恨不得钞票都亲自发,他才有一种做慈善的快感。若这样做公益,中国企业家就得累死,好在现在赚钱不多,你要赚的像比尔·盖茨那样(那么多钱),捐款还要自己来亲自做。怎么做?”

王石谈到企业家进入公益领域的优势。他说,由于NGO管理经验的不足和资金匮乏,当他们进入到公益领域后,恰好企业家能扮演两个角色,第一,他们扮演富人的角色,第二更多是运用他们的行政管理经验。

惠泽人咨询服务中心的翟雁在一番客气之后,说道:“很多的基金会以为企业经验可以替代社会的经验。 人的智商水平在不同领域是不同的。可能你在企业的创业当中智商很高,但是在社会领域里面你还是一个学习者。在这种过程中,怎么样和草根组织互动学习,这种经验看来还不是特别多。”

不甘心的“聪明慈善”

卢德之是华民慈善基金会理事长。2008年成立之初,华民的注册资金是2亿人民币,是国内注册资金最多的非公募基金会。在当年华民的成立大会上他曾宣布,两年增资到5亿,五年增资到20亿,10年做成百亿基金会。两年过去了,华民基金会并未如约增资。

卢德之解释说,“百亿基金会确实是我以及我身边的一批企业家的目标。但是这个目标在现有的政策体系下,特别是税收政策下面很难实现。按照原来的计划,2009年我们就应该增资到5亿,但是后来各方面一讨论,觉得这样做很难。因为基金会纳税和企业的抵扣税、各种税收正负相抵以后,还要交3%左右的税。在这样的税收政策下,在中国做企业很难做到‘裸捐’。我们发现冯仑特别聪明,他把他的基金会(注册资金)由原来的400万变成后来的200万,每年不断向里面注资。”

在论坛第一天晚上的自助沙龙上,中国社科院社会政策研究中心秘书长唐钧说,中国的非公募基金会要朝着一个新的目标来发展,就是全国性的基金会要朝着2 000万的目标努力,地方的基金会朝着200万的目标来努力。对此,卢德之的解释是,这是将基金会的资金缩减到注册的底线,然后每年需要花多少钱可以再捐款,因为捐款是可以把税扣除,而基金会自己的钱如果有收益,还需要交企业所得税。这也是王石说的“聪明慈善”,但是确实我们不甘心。

非公募基金会只有短暂、快速增长的几年发展历程,论坛上各种争议和陌生导致的误解也属正常的过渡现象。这也正凸显了论坛秉承“沟通、合作、发展”原则的意义。虽然,在一个大的社会目标前面,NGO与非公募基金会不同的只是角色和责任而已,但一个平等的伙伴关系或者一个公益链条上下游关系的建立任重道远。