在非公募基金会领导的发言中,“伟大”是个出现频率很高的词汇,如“伟大的情怀”、“伟大的企业家”、“伟大的慈善家”等等;而卡内基、洛克菲勒、比尔・盖茨的名字也经常被提及。在他们看来,成立基金会是成就“伟大”的捷径。

非公募基金会在中国的出现,首先是民间财富积累在某种程度上集中的一个体现,另外,民间财富以一种独立的姿态进入公益领域,也是新生的资产阶层,或者叫企业家阶层(两者此处暂不作区分)开始成为自为集团的表现。

因芜杂而呼唤“纯洁”

30年的中国改革,尽管民间积累财富的途径见仁见智,但是规模可观。被称之为新社会阶层的企业家们在中国约有5 000万人,掌握或管理着10万亿元人民币左右的资本,直接或间接贡献着全国近三分之一的税收;全国登记注册的私营企业有495万户,占全国企业总数的57% 。民营企业的迅猛发展和民间财富的快速增长为非公募基金会准备了物质基础。

这个新阶层对社会的影响,首先表现在对生产资料的拥有和控制与社会资源的分配上。通过对企业的控制,影响和控制社会。这个新阶层对社会的经济控制有极强的能力,进而影响国家政策的制定 。

随着对社会经济控制能力的提高,新阶层中的优秀分子逐渐从自在走向自为,一个自为的集团逐渐形成。但对于大多数企业,“发展的初级阶段还没有越过去。”(徐永光,2009)

少数分子已具备的自为的意识和行为,并不能代表一个整体上的尚处在初级发展阶段的阶层形态。而处在不同发展阶段的企业特点,也投射到了非公募基金会这个领域,给这片新的领域烙上企业的特性,因此就有了徐永光说的三种类型非公募基金会:第一种是急功近利型。打着基金会的旗号资助各种项目,期望获得比做硬广告还划算的推广效应;第二种是公司发展战略型。基金会项目和公司市场战略有密切的配合联系,其主要使命在于维护公司品牌、提高美誉度等;第三种是公共利益型。基金会以追求人类进步为纯粹目标。

因为这种芜杂的非公募基金会现状,有识之士开始大声呼唤“纯洁”的慈善。

从工具到目标

已有研究表明,不同社会阶层对社会关系网的功能评价区别很大,企业家特别是私营企业家注意社会关系网的建设,且投资预期明确,他们认识到:在市场经济发展、企业竞争加剧条件下,社会资本投资回报率更大。1

深圳慈善会秘书长房涛在一次针对企业家的劝募中直言:慈善捐赠“可获得政府的表彰、参政议政的权利,比方人大政协委员年检进度的资质等等。”2

在中国稍有点规模的企业,其在创业初期需要获得生存和发展的直接资源,大部分仍然在政府手中。公益捐赠往往成为一种获得资源的交换方式,现在这个方式仍然在起作用。有人称之为政治献金,有人说是苛捐杂税,不管称呼什么都有被动与强迫之意,但当企业成功后,或者说,企业家有了足够的安全感后,在寻求更有价值的人生体验中,公益捐赠对社会和企业而言,则成为一个双赢的选择。

从公益捐助到非公募基金会,不少企业谈到后者设立的动因,一个是自主性更强,一个是更系统化。

遥远的“伟大”

从作为交换资源的手段,到人生价值的提升,当进而将慈善与推动社会进步和人类的福祉相联系的时候,思考“伟大”目标的基金会领导人,自然会将“伟大”作为经常提及的词汇。

目前国内最大注册本金的非公募基金会——华民慈善基金会的秘书长卢德之在成为公益人士之前,作为伦理学博士的他已出版了《资本精神》一书。这个书名容易让人想起马科斯・韦伯的《新教伦理与资本主义精神》,但该书不是步韦伯后尘,探讨中国资本主义的起源和本质,以及宗教信仰与日常经济行为的关系问题,而是针对资本的本性和在中国无所不在的渗透,提出“资本精神”这个概念,并赋予新的内涵。在他看来,资本精神是推动社会和谐的不竭动力。对财富的不断追求,是人类客观不灭的人性。资本具有天然的扩张本性,如果不加以约束,它就可能像一头闯进瓷器店的野猪,造成自然资源日益枯竭、生态环境日益恶化、人际关系日趋紧张,最终导致经济衰退和社会危机。因此,转型经济时期,必须寻找经济发展与社会和谐的道德支柱,找到使中国企业成长壮大、推动财富不断涌流的精神源泉。

中国非公募基金会的诞生,使这些探索精神源泉的思想者找到践行理念的可能。然而,这种“可能”离“实现”往往不近。套用中国最先提出民营资本“原罪”问题、被誉为企业家中的思想家冯仑的一句话:“伟大是熬出来的。”

成为伟大的慈善家的条件是多方面的。研究美国现代基金会历史的资中筠总结过美国基金会走到今天的一些必要条件,比如(1)牢固的私有制,大量财富源源不断地集中在私人手中。(2)社会有自治和志愿的传统,没有事事指望政府的习惯;财产拥有者以社会的主人自居,有强烈的责任感,代表主流价值观,并有与社会共荣枯的意识。(3)有一批高水平的专业管理人员,形成了一种职业。(4)最主要的是有健全的内部经营和外部监督机制;有一整套相关的法律和明确的执法部门。

当然,中国在慈善事业上,自有其独特的文化传统和资源。我们虽没有支撑美国慈善事业的基督教传统和平民思想的文化动力源,但中国的儒释道同样蕴含丰富的慈善思想,同样中国也没有欧洲历史上的担当慈善职能的教会组织,中国历来家国难分,过去的全能政府承担了慈善的功能,还有一个基于亲缘、血缘的封闭式互助传统;而独立于政府的组织化的慈善部门也是最近才分蘖出来但力量微弱。

如果说西方基金会,尤其是美国现代的慈善基金会是现有制度的维护者,那么在国有垄断一统天下中“野蛮生长”出来的中国民营企业,已经成为推动制度变革的重要民间力量,在反对官僚垄断、拓展公共空间、希图创建更有效率、更公平的制度方面,与活跃在基层的各种民间组织有天然的联系。但是,企业基于对于效率和利润天然的偏好,对待草根组织,自觉不自觉地偏向立竿见影的效率,而不是润物无声的能力建设和价值观的培育。

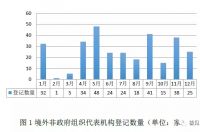

企业有了财富和慈善意愿,无奈曾经官办基金会一统天下,企业成立的各种专项基金只能尽量“择良木而栖”,或者寄人篱下。2004年《基金会管理条例》颁布之后,非公募基金会这几年蓬勃之势一如当年的民营企业。

非公募基金会存在的独特价值,在于既是对政府服务领域的补充,但不等同于政府,尤其不蹈官办基金会“二政府”覆辙。

中国的企业基金会成立不过几年,即使有远见的捐助者,聘请了专业的独立的执行团队,也不可能在短时间内使基金会摆脱捐助人的影响而独立操作。美国基金会的独立花了两三代人的时间。

如果说条条大路都可以通往“伟大”,就需要未来的慈善家们怀着伟大的情怀,在诸多独特或者普遍的现实条件中,因地制宜、灵活腾挪,以成就真正的“伟大”。

注释:

1.樊平,社会流动与社会资本——当代中国社会阶层分化的路径分析。[EB/OL],中国社会学网,2004。

2.房涛在第二届中国私募基金会高峰论坛上的发言,[EB/OL],第二届中国私募基金会高峰会论坛下午文字实录,http://fund.jrj.com.cn/news/2008-03-03/000003469348-001.html.