中国崛起已经成为21世纪国际关系发展和相应研究的最为重要的事态。但需要指出的是,迄今为止的中国崛起面临两个重要挑战:一是当前的崛起很大程度上只是经济性崛起,距离全面崛起仍有很长的路要走;[1]二是中国崛起引起了广泛的国际警觉,[2]距离和平崛起仍有很长的路要走。中国已经相当明确地向世界宣告,中国将坚定不移地走和平发展道路,中国的崛起将是世界的机遇而不是灾难。换句话说,中国所追求的不是传统的大国崛起模式,而是一种“体系内全面崛起”的新型崛起。这一崛起的实质是在实现“中国梦”的同时,也为整个国际社会提供公共产品,促进“世界梦”和各国梦想的共同实现。[3]本文通过考察世界历史上主要大国崛起的成败经验,探讨中国实现体系内全面崛起的应有路径。本文认为,历史经验表明,大国崛起主要包括四个维度,即经济性崛起、军事性崛起、制度性崛起及道德性崛起。尽管这四个维度的组合没有定式,但依据大国崛起的成败经验,很大程度上可得出某种初步结论,即:经济性崛起是前提,道德性崛起是支撑,军事性和制度性崛起更多是保障。大国在实现经济性崛起后的战略优先应当是寻求道德性崛起,而不应急于求成地追求军事性或制度性崛起,这是实现体系内全面崛起的重要保证。中国在当代的崛起有其特殊性和时代性:它是中华民族在现时代的伟大复兴,因此既需要全面总结中华民族历史兴衰的经验和教训,也需要合理汲取其他大国崛起的成败经验,更需要充分虑及全球化和相互依赖时代国际政治的诸多崭新和长期性变革。因此,中国追求体系内全面崛起的战略目标应采取一种“四步走战略”:继续夯实崛起的物质前提或追求可持续的经济性崛起,大力建构崛起的道德支撑或致力于全面的道德性崛起,稳步发展崛起的保障机制或追求稳打稳扎的制度性和军事性崛起。

对所有国家而言,实现崛起的基本前提是国家实力特别是经济实力的重大提升,没有物质性保障或经济上的崛起,大国全面崛起根本不可能实现。因此,无论是美国和英国的总体成功的崛起,还是德国、日本和俄罗斯的相对不那么成功的崛起,还是印度、巴西等目前尚不能断言其未来成败的崛起,其第一步都是解决崛起的基础性环节,即如何实现物质性或更为明确但也更狭隘的经济性崛起[4]。回顾既有大国经济性崛起的历史经验,尽管存在一定差异,但的确可以发现一个重要的共同点,即设法利用或借重现存体系实现体系内的经济性崛起,至少在实力尚不具备时不会尝试挑战现存体系。具体而言,这种追求体系内经济性崛起的方法大致有三种。

第一种可称为融入式崛起,是当今国际社会中大国崛起的相对更为常见的方法。根据这一方法,大国在追求物质性或经济性崛起时,都是努力通过加入现存主导国际体系之中,利用现有霸权国家或更为广泛的现存体系所提供的公共产品,通过搭便车或至少是尽可能压低自身所承担的国际义务而实现经济性崛起。这种融入式崛起的典型是当前的新兴大国群体性崛起。

21世纪最为重大的国际关系事态便是新兴大国的群体性崛起。与中国的崛起相似,新兴大国迄今为止的崛起都更多是物质性的而非政治或安全或思想方面的崛起。[5]同时这种崛起所使用的理念事实上都是西方的,如“华盛顿共识”或新自由主义框架下的各种概念。由此而来的,新兴大国的群体性崛起根本上是和平性的,对国际体系内的主导性国际组织、国际规范和规则的基本态度仍是不挑战现有国际体系的根本结构。[6]当然,这并不意味着新兴大国全然接受现有国际体系结构;恰好相反,新兴大国的战略选择是通过参与而对国际组织、规范和规则进行内部改良。这种改良最为重要的两个方面是联合国安理会和布雷顿森林体系。尽管目前这一改良进程某种程度上陷于停滞,但就其本身所体现出的竞争方式而言,有一个相当重要的特征,同时也是潜在地限制新兴大国的崛起能走得更远的重要原因之一,即:非西方反对西方的武器事实上都是西方先前用于扩张的武器。[7]当然,这本身便充分证明了新兴大国走的是融入式崛起的道路。

第二种方法可称为孤立式崛起。所谓孤立式崛起,是指一国将自身的发展孤立于国际社会的整体发展之外,寻求一种独特的区别于主流国际体系的崛起。孤立式崛起的典型是美国的崛起。

美国独立之后,深感于欧洲旧大陆政治的“肮脏”和国内政治斗争的复杂,华盛顿在《告别演说》中确立了美国的孤立主义外交政策:即美国不与任何国家(主要为欧洲列强)结盟,不卷入列强纷争,完全独立地处理自身的国际事务。孤立主义的精髓是:“我们是为我们自己行动,不是为别人而行动的”。[8]需要指出的是,外交政策上的孤立主义绝不意味着经济政策上的孤立主义。在华盛顿《告别词》之后施行的政策、杰斐逊为了维持欧洲均势以避免殃及美国而施行的政策以及在美洲大陆扩张为核心的“门罗主义”政策都汇集在一点:孤立主义。但是,这只是一种相对的孤立主义,即只是地理上的孤立,绝非经济上的孤立主义。[9]就经济性崛起而言,美国孤立主义政策的要旨在于,充分利用当时国际体系中各方的相互竞争甚至冲突所提供的重要机遇,实现自身经济利益的全面扩张。例如,就在美国独立后不久,法国大革命和拿破仑战争爆发并持续了20余年。这一场战争将欧洲大陆主要国家都牵扯其中,并耗尽了英法两国的精力。而美国则通过中立大获战争好处:1792年,美国运输商挣了约740万美元;到1796年,货运收入上升了几乎3倍,达2100万美元;货运收入最终在1807年达到顶峰,为4210万美元。[10]尽管有所曲折,但美国总体上避免了介入欧洲政治而专心致志于实现自身的经济性崛起。这样,在独立后的短短不足百年时间,美国的国力便超过英国,到第一次世界大战前更是实现了经济的全面崛起。此后,美国继续有效利用了第一次和第二次世界大战所创造的机遇,最终实现了自身的全面崛起。

第三种方法是相对复杂的进取式崛起。所谓进取式崛起是指一国实现经济性崛起的环境并不理想,无论是融入式崛起还是孤立式崛起都难以奏效,只能通过隐忍、纵横捭阖等策略努力营造一种有利于自身崛起的国际环境。进取式崛起的典型案例是1871年独立后在俾斯麦大战略指导下的德国。

1871年德国实现统一,立即引起了欧洲大陆各国和英国的警惕。一个统一并可能是强大的德国出现在欧洲心脏地带,对整个欧洲地缘政治的影响再明显不过。俾斯麦很清楚地知道,德国并未真正崛起。要实现德国的全面崛起,根本上需要防止一个反德联盟的形成和出现,其核心是避免英国与俄罗斯的联盟。基于上述考虑,俾斯麦提出了一项再保证大战略,旨在缓解欧洲对持续的德国野心的担忧。首先,他希望通过将英国对埃及的控制权和俄罗斯对黑海的控制权进行交换,以解决英俄紧张,这将有助于阻止一场未来更大的欧洲战争。但俾斯麦并不希望英俄达成全面和解,那同样于德国崛起不利。其次,俾斯麦试图吸引所有欧洲大国与德国发展更密切的关系。俾斯麦知道,对德国的长期渴望来说,使其不招致其他欧洲国家的立即反对非常重要,而在德国连续获胜并实现统一之后这很困难。简而言之,俾斯麦期望能操纵整个欧洲政治局势,允许德国保持在欧洲外交中心而不受反对:“(我头脑中的图画)并非获得领土,而是整个政治局势,在其中除法国外的所有强国都需要我们,进而通过其相互关系尽可能地阻止反对我们的联盟。”[11]最终,通过在欧洲各国间扮演“诚实的掮客”,俾斯麦通过各种复杂的安排使德国成为欧洲政治的核心。尽管这一战略因过于复杂而使后人难以操作,但它的确为德国带来了至少20年甚至更长的实现体系内经济性崛起的战略机遇期。的确,在1871年统一时,德国的国力只有英国的60%多,而俾斯麦下台时这一数字已经上升为80%,而到1913年第一次世界大战开始前更是达到近110%。[12]

从上述分析可以看出,大国的物质性或经济性崛起几乎都是在不对抗既存主流国际体系的情况下实现的,历史上几乎没有相反的案例出现。但上述三种体系内崛起的方法事实上都有一个共同的战略缺陷,即对外部环境相当敏感,或根本上取决于霸权国家对崛起国的基本态度。[13]这很大程度上导致了大国和平崛起的罕见,同时也是国际社会对中国走和平发展道路持怀疑态度的重要原因之一。

显然,仅有物质或经济的崛起并非真正的崛起。最典型的例证是,中国在1820年时的GDP仍占到全世界的33%,[14]事实上仍是世界上最重要的经济体,但在西方的坚船利炮面前却几乎没有还手之力。这一“悖论”背后的另一事实是,在1800—1900年间,整个西方源于经济增长而来的能源获取量只增长了2.5倍,但其军事力量却增长了10倍。[15]换句话说,大国的经济性崛起必须有相应的保障力量,否则便无法实现可持续的崛起。这种保障力量主要来自两个方面,一是强制性和暴力性的军事保障,另一方面则是柔性和网络性的制度保障。军事性崛起一方面是大国全面崛起的标志,另一方面也和制度性崛起一道成为大国崛起可持续性的保障。

回顾大国崛起的历史,不管最终崛起是成功还是失败,崛起的大国往往拥有强大的军事力量。无论和平时期还是战争时期,军事实力都是衡量大国实力的重要尺度。强大的军事能力成为16世纪的西班牙哈布斯堡帝国崛起的重要支柱,其陆军超过陆上强国法国,海军超过海上强国英国:训练有素的西班牙步兵团成为欧洲战场上战斗力最强的作战队伍,而由装有火炮大型战舰组成的庞大“无敌舰队”则雄霸海上。[16]类似地,17世纪崛起的荷兰拥也有庞大舰队的海军,确保了其“海上马车夫”的地位。例如,荷兰在1644年就拥有1000余艘战舰以保护商业,舰船总数几乎超过英、法两国海军总和的一倍。[17]路易十四时期法国的崛起也建立在其强大的军事力量基础上,其军队人数在1710年时达到35万人,[18]雄踞欧洲榜首。拿破仑战争期间,法国更是缔造了一支令人生畏的强大军队,近乎征服了整个欧洲大陆。英国则依托其有利的地理位置和强大的海军舰队,先后击败西班牙、荷兰和法国,成为世界第一大海上强国,并据此建立了史无前例的“日不落帝国”。美国是在第二次世界大战结束后才真正实现全面崛起的。当时其军事能力也已跃居世界第一,军队规模达到1250万人,其中750万驻扎在海外。[19]美国这一军事优势一直保持到今天,这也成为绝大多数怀疑“美国正在衰落”的观察家、学者和政客的最重要论据。[20]

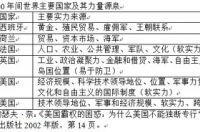

的确,如同雅典人在与弥罗斯人的辩论中所指出的,大家“都知道正义的标准是以同等的强迫力量为基础的;同时也知道,强者能够做他们有权力做的一切,弱者只能接受他们必须接受的一切”。[21]而约瑟夫·奈的研究也表明,大国崛起的主要力量源泉可能因历史时期的不同而不同,但军事实力却是其中少有的常量之一(表1)。但需要指出的是,军事性崛起并不必然为经济性崛起提供有效保障,德国崛起过程中就反复出现这一悖论。德国自1871年实现统一后便被视作真实或潜在的威胁,其对待军事能力或军事性崛起的态度也几经变化,并导致了重大地不同的战略后果。在俾斯麦时期,如前所述,德国关注的主要不是军事性崛起,相反通过建构一种制度性框架使自身的崛起不被人严重反对。但在俾斯麦离职后,德皇威廉二世推出扩张性的“世界政策”挑战英国的海上霸权,迅速引发了第一次世界大战。而希特勒时期的德国甚至希望将“世界政策”“扩大一千倍”[22],其结果便是第二次世界大战。而在二战后,德国奉行和平政策并致力于推动欧洲一体化进程,今天德国已经成为欧洲和平与发展的主要支柱,特别是在当前仍持续的全球金融危机和欧洲债务危机之中。由此可见,军事性崛起是否对大国经济性崛起产生积极的保障作用,还需取决于如表1所示的日益多元化的大国力量源泉,特别是软实力或更为宏观的道德要素。紧随大国经济性崛起后的军事性崛起,如果没有其他要素的有效支撑的话,极易引发国际社会特别是既存体系主导国或霸权国家的危机感,并可能导致权势转移理论所论述的霸权战争。的确,大国崛起的历史经验表明,大国崛起往往导致“大国政治的悲剧”,如西班牙的崛起导致的是与葡萄牙争霸的意大利战争和印度洋战争,荷兰的崛起则引发与西班牙的战争,而英国崛起和英国治下的霸权时期则有西班牙继承战争、法荷战争、法国革命战争和拿破仑战争,而人类记忆最为深刻的或许是德国崛起与两次世界大战的直接关联。[23]

当然,表1还显示出大国崛起的力量源泉中另一个日益重要的要素,即制度保障。与经济性和军事性崛起相比,制度性崛起并非大国崛起阶段的必然要求。大国崛起的历史经验往往显示,制度性崛起总体上晚于经济性和军事性崛起,它很大程度上是后二者的后果之一。当然,制度性崛起也可反过来贡献于经济性和军事性崛起。或者说,制度性崛起也可用于维持大国的经济和军事性崛起,成为大国实现和维持崛起的可持续性的必要保障。

回顾大国崛起的历史,大凡建立了一套相对完善的机制以保证自身可持续性崛起的大国,都在较长时间内维持了其大国地位甚至霸权地位;反之,则往往是昙花一现。例如,英国在崛起之后建立起了一系列有关自由贸易的规则体系,尽管尚未形成非常正式的制度,但仍为英国霸权的延续贡献了重大力量。而美国在这一方面的努力则更为明显:美国不仅在全球层次上建立了以联合国和布雷顿森林体系为核心的国际机制网络,还在跨国层次上建立起分别以欧洲和东亚为核心的同盟体系,更在国内建立起以公共智库、情报机构和政策顾问制度,使得其崛起有了相当完整的制度保障。[24]换句话说,美国霸权的制度性保障不仅体现在国际层次上的制度霸权和联盟中心地位,还体现在其国内的霸权延续保障机制上。还应指出的是,美国的制度网络还处于不断地更新之中,这一方面包括因应国际体系的演变而来的对各种机制体制的改革和调整,另一方面也包括对机制体制的创新性发展,如通过国内公民社会团体和非政府组织引领甚或主导全球性的公民社会团体和非政府组织联盟,通过大型跨国公司建立美国霸权的经济、技术乃至信息(情报)的保障机制,还通过掌握因特网而建立完善的全球信息和情报收集制度。相比之下,没有建立任何正式或非正式制度的拿破仑法国、希特勒德国和二战前的日本等事实上都追求通过以战养战的方式延续帝国霸权,[25]或者试图用过时的殖民主义制度来维持霸权,其失败也因此是注定的。需要指出的是,与军事性崛起密切相关的联盟机制的建设,其作用如同军事性崛起一样是两面性的。

上表1同样显示出大国崛起的另一重要维度,即约瑟夫·奈所称的软实力。但笔者认为,更为精确的提法或许应当是“道德”。事实上,无论是经济性、军事性还是制度性崛起单个地还是加总在一起,都未必能确保大国崛起的可持续性。在经济性、军事性和制度性崛起与大国的战略性、思想性影响之间,存在一个转换的环节;而保证这一转换过程得以成功的,是大国的软实力或更准确的道德号召力。换句话说,大国崛起要实现全面性和可持续性,就必须要有坚实的道德性支撑;考虑到军事性和制度性崛起更多是保障性质,因此道德性崛起的最佳时期应是在经济性崛起之后、军事性和制度性崛起之前。所谓“得道多助、失道寡助”,大国唯有占领了道德高地,才能使自身的物质能力的转换和使用得到普遍接受,特别是经济实力可成功地转换为战略和思想影响力,军事能力可“师出有名”且为人接受地加以使用。相反,如果没有垄断或至少与现有霸权国家分享道德权威,在实现道德性崛起之前追求军事性崛起,很大程度上会使崛起大国成为既有国际体系的挑战者,进而遭到既有体系的阻击甚至导致既有经济性崛起成果因此消失,最终导致崛起失败。

实现道德性崛起的核心,就是要准确地判断世界潮流并提出能触及人类心灵深处最敏感神经的口号以指引外交政策。回顾历史上大国崛起的历程,几乎所有成功的大国崛起都把握甚至引领了当时的历史潮流,作出了能得到当时背景下尽可能多地接受的重大创新。例如,葡萄牙崛起的成功很大程度上与其在大西洋和印度洋的航海探险、洲际贸易联系和第一个全球性体系的建立等有关;而荷兰则开启了以公海自由为标志的更加开放和广泛的全球体系,并创建了一个全球新教精英网络;继荷兰之后英国的成功则基于现代宪政制度、现代国家财政制度、自由贸易体系等的创建;美国一方面继承了英国以人类追求财富或更好生活的基本信仰为基础的自由贸易体系并予以拓展,另一方面提出了深刻地把握有关人类发展特别是人类自由的主题的威尔逊主义和富兰克林·罗斯福的“四大自由”论。[26]相比之下,失败的大国崛起,基本上都源于没有准确把握世界历史的潮流。特别是,德国和日本都明显体现为错误地将正走向下坡路的殖民主义和领土扩张当做正在崛起或至少仍将持续相当长时期的世界潮流,进而错误地发动战争以追求“阳光下的地带”,因此其失败也就在所难免。从大历史的角度看,即便历史可以重写,鉴于其对世界历史潮流的基本判断是错误的,二战前的德国和日本的结局也是注定的,差异只是时间早晚而已。

需要指出的是,如同制度维度一样,大国崛起的道德维度也是种相对较新的要素。回顾大国崛起的历史,早期的大国崛起往往只需要具备经济性和军事性崛起即可取得成功。但逐渐地,制度性和道德性维度被添加进来。这可非常明显地从军事实力的使用与道德权威的结合的历史发展中看出。在伯罗奔尼撒战争时期,对力量使用的概念相当明确:大国或拥有军事武力的国家都认为“实力就是权力”(might is right),大国对于小国仅有的选择即道德呼吁往往不屑一顾,其典型体现便是雅典人与弥罗斯人的辩论。但随着人类国际生活的发展,武力使用被添加了越来越多的道德限制。从一开始近乎无所节制的战争——包括目的和手段使用两方面,到宗教神学对“正义战争”的强调,再到以意识形态为战争贴上合法性标签,直到今天战争或军事手段必须在符合一系列的条件下才能使用;[27]这可简单地总结为“战争的道德化”发展。与此同时,战争背后的逻辑演变还有另一主线,即从寻求生存必需品到维护特定的生存质量的发展。[28]可以认为,国家力量的单一使用已经非常罕见——如果不说已然消失的话。无论是大国还是小国,都会将硬实力与软实力,特别是抢占道德高地当做重中之重。也正是由于这种国家权力使用的道德性限制的增多,才使得诸如软实力、巧实力等打开权力“黑箱”的努力得以被接受并普及。

随着“战争的道德化”发展,军事性崛起越来越需要有道德高地的支持。例如,德国和日本在二战前的崛起之所以失败,根本原因在于其所宣称的道德口号更多是当时似乎仍如日中天、但事后看事实上已开始走下坡路的殖民主义时代的产物。而无论是英国还是美国,在实现军事性崛起之前都不仅具备了相应的经济性崛起基础,更占据了强大的道德高地。下文以美国对传统均势原则的挑战为例,考察其在19世纪八九十年代实现经济性崛起到二战后实现军事性崛起期间的道德性崛起努力,并考察更为一般性的道德性崛起与军事性崛起的相互关系。

大约从1870年至1914年,占据主导地位的国际道德价值观非常具体地体现为竞争性的均势安排。在这一理念主导下,寻求并推行控制具有重要战略意义的海陆据点、运输通道、物资产地和缓冲地带,普遍被奉为至高无上的国策。由于其孤立式经济性崛起和自认为是“上帝的选民”,美国所代表的并在美洲逐渐推广的价值体系明显格格不入。是接受均势原则还是提出更具道德感的新原则,既是一个相当现实的问题,又是一个事关美国长期可持续性地崛起的重大战略问题。对此,美国三任总统作出了不同的回答。

西奥多·罗斯福(老罗斯福)总统认为,美国应接受均势逻辑,他认为美国参与国际事务是基于国家利益需要,没有美国参与的全球均势简直无法想象。尽管他对美国例外论笃信不疑,但他认为除去不介入的利益之外,美国还有真正的外交政策利益存在。老罗斯福的前提是,美国跟其他强国没有两样,她不是独一无二的道德化身。若美国的利益与他国相抵触,她有义务凭借本身的实力取得优势。他并不相信仅靠实践公民道德,美国便能够维护和平或实现其命运。[29]正如美国《时代》杂志在1958年纪念他百岁寿辰的封面文章中所说,他运用“一种新型的力量——威慑”以追求美国的国家利益。[30]老罗斯福希望,通过参与并为一个革命频仍、战火纷飞的世界而缔造出均势体系,可以维持健康的、循序渐进的国际体制。可以认为,老罗斯福并不认为美国需要道德性崛起,相反接受现行均势逻辑能让美国迅速发挥更大国际角色。对充满道德幻觉的美国人来说,老罗斯福的构想显然是不可接受的。

伍德罗·威尔逊走到了另一个极端,他试图提出一个全新的道德体系来替代均势逻辑。威尔逊总统“十四点”演说中指出,美国参战的目的是“在世界生活中确认正义与和平的原则,反对自私和专制的强权,是在世界真正自由和自治的民族中间确立目的和行动的一种协调,它将从此确保这些原则得到遵守”。[31]可以认为,美国参与一战很大程度上改变了整场战争的性质,使其不再是野心勃勃的列强相互争夺权势的传统争霸战,而成为一场十字军的东征、一场“确保民主在全世界通行无阻的战争”。美国不应当对帮助欧洲恢复战前现状感兴趣,它不是为了这种旧日的过时目标而战,更迫切在于为重塑未来世界贡献自己的力量并为之带来真正的变革。[32]由于美国强大的军事和经济资源,威尔逊总统的意识形态攻势得以“成为指导交战国各方追求与制定和平的官方原则”。[33]这样,在均势逻辑仍占据主导甚至被认为仍如日中天之际,威尔逊的理想主义事实上为美国抢占了未来国际关系的道德高地。

当然,威尔逊的失败更加明显,真正将道德高地与权力政治有机结合起来的是富兰克林·罗斯福。通过将其祖父的均势外交与威尔逊的理想主义相结合,罗斯福既确立了美国崛起的道德权威,同时又找到了切实可行的战略手段。“罗斯福的手法不一而足,在谈到目标时十分崇高,在战术上却迂回曲折,在提出问题时相当明确,对个别事件间错综复杂的关系就比较含混其词。他的许多举动都走在宪法的边缘。当代总统当中没有人能用他的方法而仍能保住职位的。但罗斯福清楚地看到美国的安全空间在缩减中,而轴心国若获胜,美国将无安全可言。最重要的是,他发现美国历来所拥护的价值观都被希特勒恨之入骨。”[34]可以认为,正是这种道德高地,确保了盟军的最后胜利和美国的全面崛起,也使盟军可合理要求轴心国“无条件投降”。

回顾美国从经济性崛起到军事性崛起的历程,可以发现美国在这约半个世纪里的最主要努力事实上在追求其道德性崛起。尽管美国从建国之初便自封了其道德优越地位,但这一国内共识如何转化成为国际道德权威,并能与国际现实有机结合,仍经历了重大的反复。一旦国际道德权威得以确立,美国作为世界中“确保善的力量而行使恶的手段来维护和促进善”便是合理的,进而诸如贿赂外国官员、暗杀外国元首、推翻外国政府、实施军事干涉等都成为合法的了。[35]换句话说,拥有国际道德高地可赋予相应的大国垄断合法使用国际非道德力量的特权,如同国家垄断在国内的暴力合法使用权一样。

四、中国崛起的路径选择

尽管并不明确,但大国崛起的成败经验和历史探索的确为中国实现体系内全面崛起的路径选择提供了某种参考。笔者认为,中国实现体系内全面崛起应大致遵循一个四步走战略:首先实现体系内的经济性崛起,然后是通过引领世界历史潮流而实现道德性崛起,最后才是发展军事能力及寻求国际地位的制度性保障,即实现军事性崛起和制度性崛起。这一四步走战略存在一个大致的先后次序,即经济性崛起是实现中国崛起的物质前提,因此往往是第一位的;而道德性崛起是中国崛起的基本道德支撑,是中国物质能力转化为战略、安全、思想和制度能力的保障,因而很大程度上应当先于强制能力或约束能力的发展;作为强制能力,军事性崛起是中国全面崛起的标志;而作为约束性能力,制度性崛起可与军事性崛起一起为中国可持续性地崛起提供保障。在军事性崛起和制度性崛起之间并不存在必然的先后次序,二者可同时追求,但总体上应在得到道德支撑的情况才可更为积极和进取地予以追求。

确立这一四步走战略的合理性不仅来自于大国崛起的历史启示,更在于当前中国崛起的特殊性和时代性。一方面,中国并非首次崛起,而是经历长达近两个世纪的衰退之后的伟大复兴。另一方面,与既有的大国崛起相比,中国当前崛起的国际体系环境发生了重大变化,其中最大的变化当属两个方面。一是在全球化和技术革命的推动下出现的“时空压缩”效应,其后果不光是传统线性叙事结构的崩溃,更有将过去和未来全部压缩在当下的长期战略视野丧失。[36]二是与前一点密切相关的“权力终结”效应,即权力在现时代越来越难以获得,同时维持或保有此等权力的难度越来越大、时间越来越短。[37]这样,中华民族今天的伟大复兴,必然要求中国既要汲取中华民族兴衰的经验教训,也要汲取其他大国崛起的经验教训,还要考虑新的时代背景所提出的崭新要求。

首先,中国应继续夯实崛起的物质前提或追求可持续的经济性崛起。与历史上的大国崛起不同,中国当前的崛起不光是因一个伟大国家的再次复兴而引人注目,更因为“当下的冲击”导致的“时空压缩”感远远放大了中国崛起的可能冲击。因此,中国的物质性崛起或更狭隘的经济性崛起必须同时结合历史上大国崛起的三种路径:中国仍须坚持迄今为止总体成功的融入式崛起,坚定自身作为体系参与者、维护者和建设者的角色;中国仍须坚持走社会主义道路,某种程度上保持一种孤立式崛起的气质而未必是孤立政策,这于道德性崛起或许有潜在重大意义;中国也须坚持进取式崛起方法,特别是考虑到中国当前的崛起更多被放到显微镜下和镁光灯前加以考察。

其次,中国大力建构崛起的道德支撑或追求全面的道德性崛起。自以习近平总书记为核心的新一代领导集体上任以来,一种新型的中国与世界共享命运的道德理念体系正在形成,并具备了成为下一代国际关系核心价值观的潜力。党的十八大报告明确指出,中国“要倡导人类命运共同体意识,在追求本国利益时兼顾他国合理关切,在谋求本国发展中促进各国共同发展,建立更加平等均衡的新型全球发展伙伴关系,同舟共济,权责共担,增进人类共同利益”。[38]此后,习近平总书记多次提及,中国要“找到利益的共同点和交汇点,坚持正确义利观,有原则、讲情谊、讲道义,多向发展中国家提供力所能及的帮助”。[39]2014年4月10日,国务院总理李克强在博鳌亚洲论坛2014年年会开幕式上的演讲中进一步提出利益共同体、命运共同体和责任共同体的“三位一体”思想。[40]借鉴美国实现道德性崛起的历程,中国的道德性崛起完全可以利益共同体、命运共同体和责任共同体这一“三位一体”为核心,通过责任共同体将位于现实主义一端的利益共同体和位于理想主义一端的命运共同体联系起来。

最后,中国应稳步发展崛起的保障机制或追求稳打稳扎的制度性和军事性崛起。

当前中国崛起面临的重要尴尬之一是,伴随中国经济性崛起而来的“水涨船高”式军事能力发展,很大程度上引发了周边甚至更大的国际社会的不安和警惕,某种程度上强化了中国周边地区“经济上依赖中国、安全上依赖美国”的二元结构。中国的军事能力提升如何建构其国际合法性甚至某种特权,至少目标需要强调其公共产品提供功能,可从国内和国际两个角度分析。就其国内功能而言,中国需要强调其军事能力的核心功能是防御性地保卫中国的国家利益。需要指出的是,考虑到战争性质和目的的演变,军队传统的维护国家主权和领土完整正演变为一个基础性功能,而更多的延伸性和服务性功能正快速发展,如救灾、国内反恐、保护和促进经济发展、维护中国海外合法权益等。就其国际功能而言,中国需要重点强调并进一步发展其军事能力为国际社会提供公共产品的功能。尽管中国目前已经参与了诸多为国际社会提供安全类公共产品的活动,特别是如联合国维持和平行动、打击恐怖主义、参与国际反海盗努力以及2012年由中国所发起的“中非和平与安全合作伙伴倡议”为非洲的和平与安全能力提升提供帮助等,但很大程度上中国为国际社会提供安全类公共产品的能力和空间都相当有限。

中国当前在国际机制体制中的参与也不够理想,特别是西方总体上对此持怀疑态度。因此,中国目前不宜过于积极地追求建立各种维持中国崛起可持续性的国际机制体制,而应依托前述的“三位一体”道德理念,将自身与广大的南方发展中国家相联系,争取最大多数的支持。考虑到“发展中国家”术语本身的经济性质和中国必然在不久的将来从经济上跨越发展中国家门槛,因此中国的国家身份似应考虑围绕“国际体系中的南方大国”重新予以界定。与发展中国家身份相比,这一新的身份定位有三重优势:第一,无论中国未来的发展方向是什么,中国都将始终是国际社会的积极一员、普通一员,是国际体系的平等参与者、有力维护者和积极建设者;第二,尽管将来可能从经济指标上看脱离发展中国家阵营,中国仍可因其类似其余南方国家的历史经历、价值判断、政治取向等而与广大发展中国家站在一起;第三,中国将通过参与、创建一系列的南方国家多边外交网络,形成以金砖国家为核心,二十国集团居间,七十七国集团和不结盟运动等为外围的南国家合作网络,与广大发展中国家、特别是非洲一道共同推动国际秩序和国际体系朝着公正合理的方向发展。围绕这一身份定位而来的国际制机制建构努力,可最大限度地拓展中国崛起的道德支撑,同时尽可能缓解西方或现有霸权国家对中国的怀疑和打压。

综上所述,基于大国崛起的历史经验和中国崛起的特殊性和时代性,中国实现体系内全面崛起的战略目标可采取一种“四步走”战略:首先,中国的经济性崛起仍在进行之中,继续遵循“发展才是硬道理”、为崛起提供更为强大的物质性前提仍为重中之重,但新形势要求中国应有机结合三种经济性崛起方式;其次,随着经济性崛起日益向着更高水平发展,中国目前的战略重心或许应当逐渐向道德性崛起转变,利义结合、义高于利、大国诚信和大国责任等应得到更大程度重视,其核心是利益共同体、命运共同体、责任共同体的“三位一体”道德体系建构;最后,鉴于世界历史潮流的未来发展,中国可考虑将追求体系内的制度性崛起置于军事性崛起之前,且应遵从道德性崛起的总体要求。当然,这四个方面的发展未必完全同步,但需要基于历史经验,密切关注现实发展,及时调整战略部署,避免这四个方面的发展重大地违背来自历史经验和中国崛起特殊性和时代性的一般性启示。特别是,如果军事能力的发展与道德支撑的寻求出现相互脱节时,有必要适度放缓发展军事能力的步伐,加速夯实崛起的道德支撑,及时实现大国体系内全面崛起的四要素的内在平衡,使军事性崛起与制度性崛起总体上服从和服务于道德性崛起,从而保证崛起不被认为是“威胁性”的,保证崛起不是“跛脚”的。

注释:

[1]王逸舟:《创造性介入——中国之全球角色的生成》,北京:北京大学出版社2013年版,第146-148页。

[2]有关国际社会对中国崛起的疑虑和警觉的讨论相当多,理论上的分析当属进攻性现实主义所预言的“大国政治的悲剧”,而更多的预言则是由“权势转移论”而来的中美霸权争夺的悲观预期。可参见[美]约翰·米尔斯海默:《大国政治的悲剧》,王义桅译,上海:上海世纪出版集团2008年版;张春:《管理中美权势转移:历史经验与创新思路》,载《世界经济与政治》,2013年第7期,第74-90页。

[3]习近平:《顺应时代前进潮流促进世界和平发展——在莫斯科国际关系学院的演讲》,莫斯科,2013年3月23日,外交部网站,2013年3月24日,http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/zyxw_602251/t1024371.shtml,登录时间:2013年3月26日。

[4]物质性崛起所涵盖的范围远超出经济性崛起,前者可能还包括如科技甚至下文所要讨论的军事性崛起。因此本节讨论尽管主要使用“经济性崛起”一语,但事实上包含对除军事性崛起外的其他物质层面的崛起的思考。

[5]杨洁勉:《新兴大国群体在国际体系转型中的战略选择》,载《世界经济与政治》,2008年第6期,第10-12页。

[6]Andrew Cooper,Richard Higgott and Kim Nossal,Relocating Middle Powers:Australia and Canada in a Changing World Order,Vancouver,BC:University of British Columbia Press,1993,pp.20-21.

[7]有关非西方反西方所使用的理念和手段根本上都来自西方的讨论,可参见[英]杰弗里·巴勒克拉夫:《当代史导论》,张广勇、张宇宏译,上海:上海社会科学院出版社1996年版,第5章。

[8]有关华盛顿告别演说背后的政治斗争的论述,可参见[美]罗伯特·卡根:《危险的国家:美国从起源到20世纪初的世界地位》,袁胜育、郭学堂、葛腾飞译,北京:社会科学文献出版社2011年版,第143-146页;[法]夏尔—菲利普·戴维、路易·巴尔塔扎、于斯丹·瓦伊斯:《美国对外政策:基础、主体与形成》,钟震宇译,北京:社会科学文献出版社2011年版,第54-56页。

[9][法]戴维、巴尔塔扎、瓦伊斯:《美国对外政策》,第56页。

[10][美]杰里米·阿塔克、彼得·帕塞尔:《新美国经济史:从殖民地时期到1940年》(第2版),罗涛等译校,北京:中国社会科学出版社2000年版,第120-121页。

[11]W.N.Coveney and Dorothy K.Medlicott,Bismarck and Europe,London:St.Martin""""s Press,1972,p.103.

[12]Angus Maddison,Statistics on World Population,GDP and Per Capita GDP,1-2008AD,http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm,accessed on January 15,2014.

[13]张春:《权势和平转移与中国对美战略选择》,载《教学与研究》,2007年第3期,第67-68页。

[14]Maddison,Statistics on World Population,GDP and Per Capita GDP,1-2008AD.

[15][美]伊恩·莫里斯:《西方将主宰多久——从历史的发展模式看世界的未来》,钱峰译,北京:中信出版社2011年版,第360页。

[16][美]保罗·肯尼迪:《大国的兴衰:1500年—2000年的经济变迁与军事冲突》,王保存等译,北京:求实出版社1988年版,第53-54页。

[17]丁一平等主编:《世界海军史》,北京:海潮出版社2000年版,第185-187页。

[18]事实上,在路易十四继位之前,法国军队人数只有3万人。[美]肯尼迪:《大国的兴衰》,第104页。

[19]赵丕、李效东主编:《大国崛起与国这有安全战略选择》,北京:军事科学出版社2008年版,第9页。

[20]潘亚玲:《应对霸权衰落:美国中长期战略前瞻》,载《美国研究》,2013年第2期,第48-49页。

[21][古希腊]修昔底德:《伯罗奔尼撒战争史》,谢德风译,北京:商务印书馆1960年版,第413-417页。

[22][美]科佩尔·平森:《德国近现代史——它的历史与文化》(下册),北京:商务印书馆1987年版,第690页。

[23]有关大国崛起与霸权战争的周期性发生,可参见G.Modelski,Long Cycles in World Politics,London:Macmillan,1988;G.Modelski and S.Modelski,eds.,Documenting Global Leadership,London:Macmillan,1988。

[24]赵可金:《理论驱动与大国崛起——美国的经验》,载《国际展望》,2013年第6期,第59-64页。

[25]有关拿破仑法国创建以战养战方式延续帝国霸权的努力,可参见时殷弘:《战争的革新及其国际政治意义——从法国大革命到第一次世界大战前夜》,载《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版)》,2000年第1期,第53-60页。

[26]有关成功的崛起大国在道德价值观念方面的创新的系统论述,可参见Modelski,Long Cycles in World Politics;Modelski and Modelski,eds.,Documenting Global Leadership。

[27]有关正义战争的理论及其发展,可参见Michael Walzer,Just and Unjust Wars:A Moral Argument with Historical Illustrations,New York:Basic Books,1977。

[28]有关战争性质的演变,可参见潘亚玲、张春:《战争的演变:从寻求生存必需到维护生存质量》,载《国际论坛》,2002年第4期,第14-21页。

[29][美]亨利·基辛格:《大外交》,顾淑馨、林添贵译,海口:海南出版社1998年版,第22-23页。

[30]转引自[美]孔华润主编:《剑桥美国对外关系史》(上),王琛等译,北京:新华出版社2004年版,第466页。

[31]John A.Vasquez,ed.,Classics of International Relations,3rd edition,New Jersey:Prentice-Hall,Inc.,1986,p.15.

[32][美]孔华润主编:《剑桥美国对外关系史》(下),王琛等译,北京:新华出版社2004年版,第40-41页。

[33]同上,第40页。

[34][美]基辛格:《大外交》,第342页。

[35]Andrew J.Bacevich,The Limits of Power:The End of American Exceptionalism,New York:Metropolitan Books,2009,p.76.

[36]相关讨论可参见[美]道格拉斯·洛西科夫:《当下的冲击》,孙浩、赵晖译,北京:中信出版社2013年版,第1、3章。著名社会学家安东尼·吉登斯也对此有过类似探讨,他称之为“脱域”机制,参见[英]安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,南京:译林出版社2001年版,第18-25页。

[37][委内瑞拉]莫伊塞斯·纳伊姆:《权力的终结:权力正在失去,世界如何运转》,王吉美、牛晓萌译,北京:中信出版社2013年版,特别是第五章“国家政治中的权力衰退”。

[38]胡锦涛:《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告(2012年11月8日)》,北京:人民出版社2012年版,第42-43页。

[39]《习近平在周边外交工作座谈会上发表重要讲话强调为我国发展争取良好周边环境推动我国发展更多惠及周边国家》,新华网,2013年10月25日,http://news.xinhuanet.com/2013-10/25/c_117878944.htm,登录时间:2013年10月27日。

[40]即“坚持共同发展的大方向,结成亚洲利益共同体”、“构建融合发展的大格局,形成亚洲命运共同体”、“维护和平发展的大环境,打造亚洲责任共同体”,参见李克强:《共同开创亚洲发展新未来——在博鳌亚洲论坛2014年年会开幕式上的演讲》,外交部网站,2014年4月10日,http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/zyxw_602251/t1145916.shtml,登录时间:2014年4月12日。