自20世纪80年代中期起步以来,我国卫生法学经历了近30个春秋。但迄今为止,相关研究基本上还停留在一些热点问题的表层,很少学理性的思考,医学、伦理学和法学紧密结合起来的理论平台更是付诸阙如。这不能不影响与制约我国卫生法学的发展和我国卫生法治的成长。为此,笔者拟从法哲学层面,简要探讨一下卫生法学的逻辑起点和人文关怀问题,以期为我国卫生法学的理论平台建设抛砖引玉。

一、问题的缘起

卫生法学的逻辑起点和人文关怀,表面上看是两个互无关联的问题,其实不然。本文拟于简短篇幅中讨论这两个问题,其用意在于提请作为跨学科研究的卫生法学界思考和探索能让各方真正对话的理论平台建设。

(一)基础理论和应用研究都需要明确自己的出发点和根底

建造房屋必须先有一个坚实的基础,学术研究(包括基础理论和应用研究)也必须明确自己的出发点和根底,否则只能是空中吹泡,难有真正的积累和创新,更不可能有体系性的贡献。而有了明确的出发点和坚实的根底(逻辑起点),才能从理论(逻辑)和现实两个层面展开探究,朝着一定的目标日积月累,逐渐构建出宏伟的学术大厦。

就我国的卫生法学而言,它缘起于现实的需求,并且20多年来基本上围绕着一些相关的社会热点问题展开论析。就好的方面而言,这有助于卫生法学这一新生事物迅速获得社会的了解与认同,并从社会的需求中获取自身发展的强大动力。而从不好的方面说,这很容易导致就事论事、急功近利的种种不良后果,表面的热闹掩盖的是学理的缺失和解释的乏力,更难以指引与规制医疗卫生科技和卫生法治实践。只要我们回过头去检视以往的相关论著,便不难证实这一点。因此,今后的卫生法学研究不能不唤起一种清醒的学理自觉,不能不确立自己的逻辑起点和人文精神,并以此来构筑一个坚实的理论平台。

(二)跨学科研究需要一个共同的理论平台

20世纪80年代中期以来,我国的跨学科研究日渐兴起,并蔚为大观。但一个普遍现象至今没有根本性改观,这就是基于各方面学者知识结构和学术兴趣的限制,跨学科研究大多忽视共同的理论平台建设。其结果,所谓的跨学科研究只不过是一个各说各话的大杂烩而已,学术研究很难深入,对相关问题也就很难有学理的穿透力、预见力和指导力。这种状况在迄今为止的卫生法学研究中表现得尤为突出,用有关学者的话说,现有的卫生法学研究视野还不够宽阔,医与法各自为政,缺少有机融合。

卫生法学是随着生命科技和医事发展所引发的诸多法律与伦理问题而兴起的、以卫生法律关系为研究对象的一门新兴的综合性学科,是法律和法学对生命科学及医学社会问题的回应,同时与管理学、伦理学、社会学、哲学等存在着紧密的联系。塔玛拉·赫维(Tamara Hervey)、琼·麦克黑尔(Jean McHale)就曾指出,医疗过失诉讼激增与医学技术激发的伦理困境乃是卫生法学科诞生的两大动因。[2]卫生法学研究对象的综合性、研究视角的多维性、研究方法的多样性,决定了它是一门具有跨学科性质的综合性法学学科。这意味着,卫生法学研究一方面必须在“法律”和“法学”的框架下运行,其研究才能名副其实,有所依托和归属;另一方面又必须秉持学科开放性、包容性,充分吸收与整合多学科的理论和方法,在多学科对话中实现学科之间的融合,其理论才能不断深化,直至最终形成自身的理论体系。但综合性研究要避免各自为政、自说自话,首要的问题就是要找到或构建起一个能真正容纳与整合多学科研究的理论平台。而这种平台建设最关键的就是要基于多学科共同的话题(即研究对象),找到一个共同的逻辑起点和切面进行“会诊”。各学科的方法可以不同,角度可以有异,观点也可以分歧,但研究的对象和交流的平台却必须同一。

(三)应用性跨学科研究更需要基本的价值共识

一般来说,“科技发展是不问人的生存意义与尊严的,它隐含着无法预料的后果,而且科技不能体现对人类的终极关怀,它无法消除人类与科技的对立和冲突。”其实,即使是纯粹的科学研究也有着或多或少、或隐或显的价值指向,应用研究更是有着明确的价值目标,至少具有特定的功利性价值目标。因此,应用型跨学科研究必须拥有基本的价值共识,否则,这种跨学科研究将会南辕北辙,很难凝聚成一个整体,甚至不仅难以造福人类,反而会祸害人类。直接关涉人类的生存、健康与发展的卫生法学研究更是如此。多年来,世界范围内围绕安乐死、器官移植、克隆技术、辅助生殖技术等问题所展开的激烈论争,充分说明了这一点。医疗卫生技术上的价值偏差,很可能关系到人类的生死存亡。卫生法学的崛起,正是为了规制医疗卫生事业的发展,保障人类健康、福祉与尊严,避免人种的异化与人伦的丧失。因此,作为跨学科应用研究的卫生法学,必须在充分讨论与争鸣的基础上,尽快形成或凝聚最基本的价值共识,才能真正不辱使命。比如有论者新近提出:“生命是人的最高本质。医学与法学交叉正是基于两者的共同使命:维护人自身的生命健康与尊严。”这一观点抓住了某些核心,但并不全面,尚未意识到医疗卫生技术所可能带来的人伦丧失与人种异化的危险。

总之,卫生法学的逻辑起点和人文关怀问题,分别关涉到卫生法学的本体论和价值论,表面上看都是纯理论性问题,实际上也关涉到卫生法治实践的核心、方向与目的等根本性问题。

二、卫生法学的逻辑起点及其展开

逻辑起点问题近些年来较受学界重视,不少学者都在各自领域谈论这一问题,但大多并没有真切地理解其含义和要求。逻辑起点是一个学理性的术语,是理论上意欲系统化的内在要求;也就是指一种理论的建立,必须有明确的出发点,并由此合乎逻辑(内在理路)地展开,使之能自圆其说(或称内部自洽)。与之相对的是现实起点或问题意识,即学理研究还必须从现实需要出发,围绕特定的问题展开,旨在解决现存的问题(包括社会问题和学术问题),以避免学术研究无病呻吟和无谓的重复。黑格尔曾经指出,理论体系的逻辑起点要具备三个条件:一是作为逻辑开端的东西必须是整个体系赖以建立的基础和根据;二是逻辑中最初出现的规定是一种最直接最简单的抽象;三是作为逻辑开端的东西必须在历史上也是最初的东西。[5]51-56我认为还要补充一点,那就是该逻辑起点必须足以区别于其他理论体系,从卫生法学理论来说,其逻辑起点必须有别于其他法学学科和非法学学科。

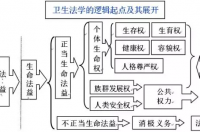

正是基于上述有关逻辑起点的条件,笔者多年来倡导法益法哲学理论,认为法益而不是权利或其他范畴,才是法学的基石范畴和逻辑起点。法益概念源于德国刑法理论,由宾丁在《规范论》中提出,立法者进行价值评价的状态或对象就是法益,其后又有李斯特等大家进行更深入细致的探讨。张明楷教授在《法益初论》(中国政法大学出版社,2000)中将“法益”概念引入国内,但主要用于分析刑法中的法益,认为犯罪客体其实就是犯罪侵害的法益。笔者则认为,法益先于实在法,是指具有法律意义或需要法律介入、能产生法律后果的利益;作为法学基本范畴和法律核心内容的权利、权力、义务、责任等,都是法益的分化形式(法益的初步分化形式是正当法益与不正当法益,正当法益与不正当法益再进一步分化为权利、权力、义务和责任)。法益概念经过法哲学的改造与提升后,可以成为整个法学的核心范畴、逻辑起点;法益分析法是法学独创的方法,不仅可用于理论研究,也同样贯穿于立法、执法、司法、调解、仲裁等法律运行全过程。

在卫生法学的逻辑起点问题上,目前学界有两种不同的观点,这就是“生命法益说”和“健康权说”,可惜都没有展开论证。

这两种观点其实源自对卫生法学、医事(医疗)法学和生命法学的不同理解。生命法学是研究调整生命关系的生命法这一特定社会现象及其发展规律的部门法学,“所谓生命关系,是指与人的生命存在、健康、长寿、永生相关的社会关系。”生命法学(Bio-ethics and law)在国外主要研究由于生命科学技术所引发的一系列生命伦理和法律问题,包括人体试验、辅助生殖、安乐死、基因技术、器官移植、伦理委员会制度等。医事(医疗)法学着重探讨医事活动涉及法律规范的理论体系以及司法实务及立法兴废问题,其中的“医事”包括医院、医疗、医药、医患关系、医保等与医有关的事务。而卫生法(学)的英文表述是Health Law,研究生命伦理与法律(Bioethics and Law)、公共健康法(Public Health Law)、医疗保障法(Health Care Law)、食品药品法、职业安全与健康等领域的法律问题,在美国被列入法学二级学科。在现代汉语中,“卫生”通常被理解为“能增进人体健康,预防疾病,改善和创造合乎生理要求的生产及生活环境”。正是基于这一含义,人们往往直观地觉得“卫生法学”的名称不太妥帖。其实,“卫生”一词原本就有养生、维护生命、济世救民的含义。更准确地说,卫生是指个人、社会和国家采取的有利人体和心理健康、防治疾病、提高人的生命质量、优化人的精神状态的措施或行为。光绪三十一年(1905年),在借鉴日本等国家卫生行政的基础上,清政府在新设立的巡警部警保司设立“卫生科”,次年改巡警部为民政部,卫生科升格为卫生司,掌核办理防疫卫生、检查医药、设置病院各事。卫生一词被纳入到国家正式行政机构名称之中,标志着它不再只是一种私人事务,而同时成为一种公共事务;但“卫生”一词表示维护健康、预防疾病的含义并没有发生根本性变化。这也是一些地方至今仍把基层医院称作“卫生院”的原因。换言之,“卫生”作为护卫生命、增进健康、预防疾病、提高人的生命质量、优化人的精神状态的社会标准用语,是一个较大的范畴,医学、医事、医疗仅是其中的一部分,与之相对应的医学法学、医事法学、医疗法学只能是卫生法学的一部分;而生命科学和技术很大程度上也都要转化为医学科学和医疗技术。因此,本人赞同用“卫生法学”的概念来函盖医事法学、生命法学。作为医学与法学的交叉,卫生法学源于实践中对人生命健康与尊严的共同维护。明确了这一点,卫生法学的逻辑起点就应该是生命法益,也就是具有法律意义的生命利益,而健康权只是生命法益的主要表现形态之一。

一般来讲,生命法益可以衍生出正当生命法益和不正当生命法益。其中,正当生命法益派生出个体生命权(包括生存权、人格尊严权、健康权、容貌权、婚姻权、生育权、知情权、隐私权等)、族群发展权和人类安全权三类法律权利,以及社会主体、国家和超国家组织相应的公共权力和积极义务,即采取各种有效的措施,保障和促进上述各项权利的实现。不正当法益则派生出各相关主体相应的消极义务,即以不作为的方式,避免影响、干扰和阻碍上述权利的实现。很显然,正当法益所派生出来的三类法律权利,基本上是传统法律和法学研究或保护的对象,比如个体生命权所包含的具体内容,绝大多都是传统民法和民法学所保护或研究的对象。就卫生法(学)而言,它主要是基于生命科技伦理和医疗技术,着重研究其中的一部分内容。比如,在个体生命权方面,卫生法学就主要基于生命科技伦理和医疗技术,研究和规制生存权、健康权、容貌权、生育权、人格尊严权等项内容。卫生法学研究应该在此基础上合逻辑并且合规律地展开。换句话说,卫生法学的知识体系和理论体系,都应该建立在这些基石范畴、核心范畴及其所隐藏的原理的基础之上。

鉴于上述权利和范畴大多已为学界所关注,笔者在此不拟赘述,惟有“容貌权”概念为笔者首倡,有略加申论之必要。众所周知,在传统法学中,与容貌相关的法益,都是在健康权的名义下予以保护的。但随着医疗卫生科技的迅速发展,与容貌相关的问题日益突出。特别是随着整容技术的提高和整容成本的下降,整容、易容等类似于凤凰涅磐一般的现象不久的将来会益发常见。这势必给日常生活秩序、公共安全和刑事法治带来重大挑战。因而,如何从法律上对容貌权予以充分保护并适当限制,将变得非常重要。这就使得容貌权从健康权中独立出来显得很有必要。毕竟以预防和打击通过整容、易容手段违法犯罪为主旨的对容貌权的规制,不是健康权概念所能涵盖的。

三、卫生法学的人文关怀

人文关怀是与人文精神紧密关联的一个概念。人文精神可以被界定为一种追求人生意义或价值的理性态度。它既是人对人类生存意义、人类命运、人类痛苦与解脱的思考与探索,也是人对自身作为个体存在的价值和尊严、人性和人格、生存和生活、现实和理想、命运和前途的认识与理解、思考与把握。“人文精神以弘扬人的主体性和价值性、对人的权利的平等尊重和关怀为特质。”而人文关怀是人文精神的集中体现,是对人的生存状况的关注、对人的尊严与符合人性的生活条件的肯定,对人类的自由与全面发展的追求。

法的人文关怀是指法律和法学将人作为自己运作的核心,把人的权利保护作为自己的出发点和立足点,也是终极目标。法的人文关怀在具体话语层面,就是要将人权保护话语全面引进并活化为法律和法学话语,将人权保护上升为法益的灵魂,进而以此为依据来构造权利、权力、义务和责任规范模式。法的人文关怀在深层语法层面,则表现为人性假定:人性是怎样的?法的人性基础是什么?这一深层语法所要解决的是以权力、权利、义务、责任为核心的规范机制存在的必要性、正当性问题,即为规范机制奠定基础。而从目前来看,无论在国内还是在世界范围,法的人文关怀的话语系统都急需从三个层面予以优化:一是超越人权论,将人权保障的宏大叙事转化为具体的权利话语;二是超越善恶论,重建法的人文关怀的深层语法;三是超越功利论,谋求法学对人文社会科学的理论贡献。

卫生法学直接关涉到人的生存与发展、健康与尊严,因而人文关怀对于卫生法学来讲尤为重要,并具体表现为个体关怀、族群关怀和人类关怀三大层面。

所谓个体关怀,就是在微观层面上对人类个体的关心与关爱。按照个体的生命过程,我们可以划分为先天关怀、现实关怀和终极关怀三个环节。先天关怀是指对个体出生之前的关怀,具体表现为优生优育,对胎儿权利的确立与保护。如禁止近亲结婚;禁止某些疾病患者结婚或生育;怀孕3个月后禁止堕胎或伤害胎儿;对孕妇实施特别保护;为确保胎儿出生后的顺利成长,而确立其继承权等财产权利;等等。现实关怀就是一切从人出发,以人为中心,把人作为观念、行为和制度的主体;作为主体的个人和团体,应当有公平、宽容、诚信、自主、自尊、自强的自觉意识和观念;国家和社会则应以此为社会保障等相关制度的出发点与归宿。终极关怀即对个体死亡问题的探索与关切;尤指对身患重大伤痛或不治之症的伤病员的尽心救治,对其心理恐惧的抚慰,对其精神牵挂的释放,对其生理痛苦的解除(包括镇静剂、安乐死等医疗手段的合理使用),对其人格尊严的保护等。

所谓族群关怀,主要指在医学研究和医疗卫生方面,对处于不利地位的弱势群体和少数民族的关切与关爱;对医药文化多样性的保护与发展。

至于人类关怀,就是在宏观层面对作为类存在的人之全部所给予的关怀。它在道德层面表现为人伦关怀;在生理层面表现为对人类基因多样化和人类健康发展的关切;在精神层面表现为对人的解放和自由,人的尊严、幸福和全面发展的追求。这些方面(尤其是人伦关怀和人类基因多样化保护方面),我国台湾地区2007年3月颁布的“人工生殖法”很值得肯定。在该法中,一方面强调人工生殖子女与其法定父母之间的基因联系,即夫妻至少一方具有健康之生殖细胞,无需接受他人捐赠精子或卵子;另一方面其第15条又规定:“精卵捐赠之人工生殖,不得为下列亲属间精子与卵子之结合:一、直系血亲。二、直系姻亲。三、四亲等内之旁系血亲。”该法第10条对同一人所捐献的精子或卵子确立了“一献一用原则”,即“人工生殖机构对同一捐赠人捐赠之生殖细胞,不得同时提供两对以上受术夫妻使用,并于提供一对受术夫妻成功怀孕后,应即停止提供使用;俟该受术夫妻完成活产,应即依第21条规定处理。”这不仅可以“避免因同一人捐献的精子或卵子被过度使用而致下一代意外发生乱伦的可能性”,更重要的是可以防止因同一人恶意捐献精子或卵子而致人类基因库趋于单一化,进而影响人类的健康发展。

卫生法学人文关怀的上述三个层面分别对应着正当生命法益的三个层面(个体生命权、族群发展权和人类安全权),且相互间存在一定程度的张力与冲突(如个体的生育权与族群、人类的健康发展之间的冲突),三者都要体现在卫生科技法、卫生行政法、临床医事法乃至刑法中,通过法学话语和法律制度,对相关主体的权力和权利既保障、促进,又限制和打击,后者如赋予原有的反人类罪以新的内涵。比如说,利用克隆技术、辅助生殖技术和生物技术等手段,恶意大规模复制人类胚胎或繁衍后代,损害人类基因多样化,危及人类生存与健康发展,便无异于发动战争,屠杀人类,可归责于反人类罪。

以上对卫生法学逻辑起点与人文关怀的探讨,尽管粗浅,却希望能起到抛砖引玉之效。因为无论是在理论上还是在实践中,这都是一个极为重要的问题。