可持续发展的重要性早已经毋庸置疑,它的提出不仅是针对全球发展或某个国家的发展,即便对个人也是适用的。那么,对于非政府组织,尤其是那些由充满激情、奉献精神和人格魅力的个人创办的草根组织来说,他们开创的事业是那么富有意义并令人兴奋,但是谁能保证在若干年后,这个“领袖”本人因年事高或身体不适或者转向更加吸引他/她的工作的时候,这个组织或者这项工作还能继续健康地并逐步地维持或者发展吗?当机构建设成为中国本土组织非常关注的热点——这不仅仅是国际资助组织和发展组织对草根NGO的要求,更重要的是整个第三部门发展的需要,我们是否考虑通过建立有效的理事会来增加组织的透明度和为之添加能量呢?

“

减压

”

还是

“

找麻烦

”

作为北京星星雨教育研究所这家有11年历史的,专门从事孤独症儿童教育组织的创办人和负责人,田惠平无疑已经从最艰苦无助的阶段走过来了,但是,她还是觉得累。“我觉得现在决策的效率是很高,但是压力很大。我想通过建立理事会给我自己减压,但是,我心里也有障碍,不知道是否真的需要理事会。作为一个创立人,也不知道是否能跟理事会合作得好?”在今年年初一次关于理事会这个话题的讨论中,田惠平提出了一连串的问题。

她的困扰也许不是简单的个案。不过,从8月份开始,星星雨已经在田惠平和所有员工的积极努力下,着手开展理事会的建设和理事的招募工作。结局到底如何,目前还是未知数。

这个让田惠平左右为难多年的理事会,对非政府组织的发展到底会发挥什么作用?我们真的需要它吗?一提到理事会,常常为了资金感到力不从心的NGO组织,尤其是负责人首先想到的是筹资要钱。就像当初的田惠平,也是在筹资的过程中逐步意识到这可能是理事会扮演的最佳角色。

但是,事实上,建立理事会的目的,对外是增加组织机构的透明度和诚信,对内则能增加民主的力度和扩大资源。尤其在中国,目前并没有相关的非营利法律法规或者NGO内部规范来实行监管职责,双重管理机制的“重登记,轻管理”并不能对活动中的组织进行有效的监督管理,而且很多活跃的组织也是处在未登记或工商注册的非正规状态,除了自律之外,如何主动出击?建立一个规范的发挥效力的理事会未尝不是一种选择。

对于组织的创办人来说,这还是一个挑战。因为他/她的角色不再是终身制了。2002年加入新民教育研究所的吕海民在2003年初的理事会议上被选举为主任,为此创办这个机构的周鸿陵又重新组建了新时代致公研究院。其因果尽管属于机构内务,但是这个事实还是说明了理事会让大家对重大事务进行了民主的参与。“理事会能够阻止家长制作风的蔓延,可以群策群力,调动大家的积极性,增加组织的凝聚力。但是如果运作不好的话,容易造成内部的分裂和拉帮结派。”已经走马上任的吕海民说。

“不过做这样的机制化工作,对我们的机构和项目来说,也是一种民主的演练,是一种崭新的实践。”在执行了5年项目之后,一位机构的负责人如是说,“我们现在觉得需要一个机制对目前的工作进行监督和评估了,我们想建立理事会,或者叫监事会来增加透明和提高效率,使机构(项目)可持续运行。”

“

理事的

”

理事

理事会最显著的工作是为这个组织制定发展规划并帮助组织实现目标和远景,这是理事会的四个责任之一,也是首要的。第二是保证使命和远景能和组织的项目结合起来,并能利用适当的监督方式确保组织运转良好。其次才是很多组织对建立理事会感兴趣的责任――资源动员,当然资源不仅是钱,还有人力。最后,理事会能充当组织的形象大使,对组织进行宣传和对外沟通。

在星星雨理事会筹备会上,几乎所有的工作人员都参与了对理事会需求和职责的讨论,其讨论结果也与上述四点不谋而合。

但是,吸引什么样的人作为理事及如何招募理事成为更大的难题。因为大部分草根组织发展至今都已经有了一个相对固定的使命,“如何让人们认同这个既定的使命”并加入你的机构呢?

“作为理事,要有热情、事业心、奉献和志愿精神――这是必需的。理事不能被强拉来的,热情和责任感是理事会成员的首要条件,是基础,因为这样才不会把自己置于机构之外,因为‘修正和完善使命’是需要把自己置于组织之内的。”民促会秘书长黄浩明就如何找到“理事的”理事给出了四点建议。

NPO中心的赵维红则更加强调机构与理事的关系。“有些理事,会把自己与机构的关系看作是一个主客关系,这样理事在机构中的工作就不同了。理事的监督并不是外部监督,是内部的。这个认识也是需要相互沟通和磨合的。”

不过找到这样理想的人选在目前还是很困难的,尤其是对年轻的草根组织来说。“第一,需要大规模地对公民意识提高的教育运动;第二,要想办法让别人知道,什么样的理事会在中国可以做,怎样做有中国特色的理事会的理事。”温洛克国际开发中心的民间组织能力开发项目主任Julia Bentley不仅给中国NGO提出了建议,还提出了问题和要求。

来自PACT的张菊芳则表达了更加切实的感受——“要增加对理事会作用的认识,首先需要逐步接受民主参与的理念。虽然目前有很多人还不了解NGO的工作,但这需要一个过程。一些组织可以考虑先成立一个顾问小组,先建立联系,再逐步向理事会过渡。NGO普遍与企业/政府的关系薄弱,如果有一个真正能发挥作用的理事会,就可以在这方面对组织提供切实的帮助,当然这也是一个倡导的过程。我坚信有越来越多的人会乐意作为NGO的理事,因为做理事也是与其他人沟通分享多种信息的机会,对观念的更新和自我成长也有好处。”

国际的经验

温洛克国际开发中心在福特基金会的资助下,管理着一个中国非政府组织能力建设的项目。尽管这个项目针对的只是18家获得福特基金会资助的机构,但是,作为整个中国NGO社区来讲,这些组织还是有一定代表性的。对其中有需求的机构做建立理事会的辅导是整个能力建设项目之一,这个项目的特色就是辅导愿意建立理事会的机构组建具有国际标准的理事会。

据介绍,这个能力建设项目按照程序是需要对有关组织机构进行评估,评估指标之一就是理事会的建设。在评估的过程中,温洛克组织发现很多机构对建立理事会很感兴趣,所以作为一个优先领域,选择开始建立理事会的辅导。“建立理事会是长远之计”,负责这个项目的温洛克民间组织能力开发项目官员吴洁简单地说,“不能说现在要求中国的NGO都建立有效的理事会的时机不成熟,但是我们需要找一个‘折衷的方式’。”

Julia也认为如果在真空中创造一个中国理事会的模式也会很困难,“推行国际的标准,是一个参考。”赵维祯,作为联合国志愿者是温洛克这个项目的顾问,也是温洛克组织出版的《非营利组织如何建立一个高效的具国际标准的理事会》参考资料的作者。“对理事会这个话题感兴趣,是因为我刚来做一些筹资培训的时候,提到机构的透明度,发现国内的情况跟我在美国的经验非常不同,于是就根据美国的经验制作了一个手册。”

那国际的经验是什么样的呢?

在国际上,通常制定和确定组织的宗旨的任务需要有理事会来完成。这也是理事会工作的首要任务。然后是一个法律的问题。在一个典型的国际标准的NGO组织中,理事会对监管的这个组织是负有法律责任的。另外,就是在国外,一个人做理事最根本的动力是主动为这个组织做贡献——他/她真正相信组织的工作很必要,受益者和利益相关者也希望这个组织能做得越来越好,乐意投资自己的时间,还有他的社会力量。“理事不受薪不要任何报酬”,在国际上这几乎是一个惯例。

其实,不管是哪个国家,民间组织都代表着一个弱势群体,但是这个弱势群体和这个组织的关系是什么呢?有什么正式的方法来确定这个民间组织是代表和维护这个弱势群体的利益呢?一个有效的理事会,是可以保证组织的公信度和透明性的机制途径。因为老百姓参与影响他们生活的决策的途径可能是通过一个中介――就是这些代表弱势群体的组织。所有的政府,包括国外的政府都是通过这些组织了解情况。但是这个组织如果没有与弱势群体搞好关系而不能表现出实际情况时,理事会就能够解决部分的问题。理事会有责任代表组织,有责任确认和协调组织和受益者以及利益相关者的关系。

国内的案例

对于中国组织来说,理事会的含义恐怕更加复杂,甚至有些微妙。我们常常听说的理事会成员就是很多名人,当然这些名人可能来自政界也可能是知名学者、企业家或者演艺明星,成员名单也是长达百名,这些名人也可能会身兼数家机构的理事工作。但是这些忙碌的“荣誉型理事”可能对这个组织的使命和工作并不了解,而且也不见得能按时参加理事会。而且在中国,组织注册的情况也不像美国那样,按照法律的规定一定要有理事会。那我们在这样的现状下,应该想想中国的非政府组织是否需要一个理事会或者理事会会扮演什么角色。如何将国际的经验与中国实际的社会和法律现状结合起来,通过建立有效的理事会增加组织的透明度和公信力,并获得资源。

在温洛克开展项目的过程中也发现,国内的情况非常不同。“这18个组织中已经有7个机构存在理事会,有的就是请了名人参加理事会,还有一些结构非常复杂。并且由于注册的不同,很多注册的组织要向政府汇报,而不是向理事会报告。还有一些理事会成员参加会议会得到报销和报酬,这也与国际经验不同。”一直负责这个项目的吴洁说。“遇到的问题还有就是有些领导离开直接领导岗位后,作为理事会成员可能还会对组织的工作进行控制。”

实际情况也并非这么糟糕。

已经见诸大众媒体报道的“自然之友变革”,已经预示在这个平稳过渡的过程中,理事会的决定肯定将会有所作为。这是已经建立机制带来的效果。而建立理事会,则是中国法学会反对家庭暴力网络(研究中心)1“自觉转制”的成果。

当时的管委会总协调人陈明侠带领大家完成了自己的最后一个任务,就是转制——将以往集决策和管理为一身的项目管理委员会过渡到现在的理事会和执行层分立的机制。在“非典”流行期间,网络成员采用记名和不记名方式通过电子投票选出了下一届的理事会成员并确定了理事会的主要工作职责是为项目筹款,对项目进行工作监督、财务监督和人事监督;在必要的时候按程序召开紧急理事会,以及负责重要事务的协调。有一部分管理委员会的成员被选举为理事会成员。目前理事会成员有六人,四人是原来管委会成员。

“理事是大家选举出来的,理事会有监督、决策和方向性把握,和筹款的角色。反家暴的理事会是项目进行到一定阶段后形成的,并没有受到资助方的干预或者要求。当项目发展了三年之后,我们认为管理层应该和决策层分开,而成立了理事会。我认为现在理事会和管委会分工明确、透明,提高了工作效率。”虽然满头银发但是神采奕奕的陈明侠一口气说了这些。“现在作为一名理事,也是一个学习的过程。开始觉得轻松,但是发现自己既要关心网络的工作又不能直接干涉,对我们来说是一个反思和自我学习的过程。”

2004年7月底被理事会任命为临时执行主任的冯媛2,似乎对自己从理事到执行者的角色转化还感到满意,觉得“很舒服。权力大,责任也大,但是有理事会的共同决策,感觉是有支持的。我是理事会委任的,理事会一定会支持我的工作。做这样的执行主任,给我也开拓了一个空间。相对理事会来说,我是一个执行者,对工作团队来说,又是一个领导者。”

如何看待理事会

尽管反家暴网络可能是个非典型案例,因为他们在面对迎接理事上有独特的优势,正如Julia评价的那样,就是理事会内部成员已经对NGO的情况很熟悉了。加入新鲜血液之后的新理事会是否还能让下一任执行主任感到“舒服”,则有待时日了。细察这个现有理事会人员,大多集中在高校和妇女及法律领域,这个搭配是否缺乏更多方面的资源整合呢?反家暴网络已经意识到理事会的人员组成应更加丰富,“我们打算从今年11月份开始,再公开招募一些理事。”

当然有了理事会就意味着能解决NGO发展的机制问题了吗?答案自然不是肯定的。一个好的机制只是骨架,配上合格的人才能使机制拥有灵魂。吴洁认为,“筹建理事会最大的坏处是把理事会做成形式的理事会。”

张菊芳也担心某些机构开始可能都会局限在亲朋好友中找理事会成员,或者是很多有名无实的名人在理事会挂职。如果盲目筹建一个不了解组织发展理念的理事会也对组织的发展规划没有实际的帮助。而且如果理事会与管理层不能真正分开也会让理事会徒具其名。

“现在NGO没有一个很好的管理模式来套用,使用理事会还是用家长制管理,还是需要根据各个机构的特点。大多组织都是草创的,没有很好的外部环境,NGO都是各自成特点的,照搬国际的标准也不见得符合实际情况。但是需要一种机制来让NGO 更规范,更民主,更透明。”吕海民如此看待是否需要理事会。“而且机构发展到一定规模,理事会更能发挥效力。” 来自美国的一个旨在通过加强非营利组织的理事会能力来提高机构绩效的机构BoardSource3的Kate Pearson,认为NGO本身是很有韧性的组织,但是也很脆弱,培养NGO 应对外部环境的变化的能力是很重要的。每个人/每个组织的需求也都不一样,建立一个什么样的机制能够保证组织的透明度和公信度也是不一样的。应该因组织而宜,有的组织可能也不需要理事会,例如农村的妇女协作社或者很多草根组织。但是,最终的目的是需要找到一个适合组织发展的机制。

这也是我们在推进NGO可持续发展中所坚持的理念――多元的,适于和吸引更多人参与和共同发展的,才是可持续的。

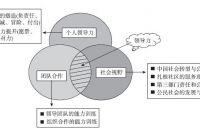

下图摘自《非营利组织如何建立一个高效的具国际标准的理事会》,温洛克国际开发中心出版。