一、理解“差异”:国外移民研究的经验

人口迁移是世界各国在现代化进程中普遍出现的现象。19世纪初,以英国为代表的欧洲发达国家率先进入现代化转型进程,前后一百年完成城乡劳动力转移。英国地理学家Ravenstein曾两次撰文探讨英国国内县域(county)人口迁移[1],以人口得失(gain and loss)判断各地区人口迁移类型--聚集(absorption)和疏散(dispersion),以此描绘全国形势图,从而总结人口迁移规律。1889年Ravenstein把这个方法应用在欧美20余国的人口统计资料上,试图证明“不同国家在相似条件下有着相似的移民运动”[2]。20世纪上半叶,美国经济大发展,也出现大量的“农民被挤出农村,转向城市寻找非农就业”[3]。除了城乡迁移,发达国家还是大规模的跨国人口迁移的输入地。随着交通、信息科技的发展,在全球化和时空压缩时代,人口从较不发达地区大量“奔向西方”。根据联合国所提供的数据,全球跨国移民数量从1990年的1.54亿人激增至2008年底2.14亿人,创历史新高[4]。

在发展中国家,工业化和城市化的迅速发展也带动了大批农民向城市迁移。如拉丁美洲的一些发展中国家,在二战后进入了极为迅速的城市人口增长阶段。这些国家在1920年代时,城市人口比重为22%,不到北美国家的一半,到1940年代只达到31%。但是第二次大战以后城市化速度增快,1980年为64%,已经达到北美发达国家1950年代的水平。特别是墨西哥和巴西的城市人口从1950年到1980年的30年间就增长了3倍,智利增长了两倍[5]。在这一过程中大量的农村人口自发性地迁往城市,聚集于少数大城市。Michael P.Todaro认为发展中国家的城乡移民取决于农民“预期的乡城收入差异”(the rural-urban“expected”income differential)以及在城市找到工作的可能性(the probability of finding an urban job)[6]。

可见,不管发达国家还是发展中国家,在现代化的语境中,人口迁移都是各国客观存在的社会现象。人口的迁移带来了许多来自不同背景的人们在城市的聚集。沃思很早就注意到移民要素在构成都市性中所发挥的重要作用,将这种由社会流动带来的异质性作为都市的重要特征之一[7]。对这种差异性的关注不但是移民研究领域讨论的热点,更可以作为理解移民研究脉络的一条线索。在基于不同国家和地区个案的众多研究中,学者们关注的“差异”多种多样,城乡差异、职业差异、阶层差异、性别差异、种族差异、族群差异等等。这些“差异”在现实中相互交织,学者们多以其中的某种差异为研究线索,综合其他各类差异,以此来分析“差异”对移民生活及城市社会的重要影响。

其中,种族和族群差异是学者们在研究中难以回避的一类差异。族群差异包括族群在语言、宗教、人种以及文化上的不同,而种族差异首先是一个生物学的概念。种族和族群差异是处于不同社会经济发展阶段所有国家和地区的共同特征。学者们曾经认为,由于工业化和现代化力量,在族群多样化的社会中种族和族群的重要性将逐渐降低,人们的忠诚和认同将被引向民族国家,而不是内部的种族和族群团体[8]。但现实是二者往往与特定制度、文化、意识形态等紧密结合,成为社会区隔、等级划分的重要机制,甚至是分隔种族和族群的制度被取消后,种族和族群的差异作为一种信仰体系,内化到人们的日常生活中,长期持续难以被改变。

基于上述认识,国外学者们常把种族和族群的差异作为现代社会的一种社会结构加以研究,族群的分层体系、随之而来的偏见和歧视、文化社会融入等都被纳入到研究者的视野。这种思路在有关不同族裔移民聚居区的研究中特别突出。一部分学者在结构化视角下将其置于全球经济和民族国家影响框架之下,认为基于种族和族群差异导致的移民区隔将带来新的城市社会结构,移民聚居区会成为“被边缘化的”、消极被动的受害者,成为“底层阶级”(underclass)的“隔陀”(ghetto)[9]。另一部分学者在后现代主义与行为主义视角下将其视作具有积极“孵化”作用的功能性场域,强调移民建立的跨越地理、文化与政治边界的“社会场”(social field),移民聚居区被视为促进城市融合的“熔炉”[10]。虽然学者对移民聚居区的社会融合效应观点不一致,但大家都将其作为社会区隔机制的一种产物,讨论其融入问题。

而对于在我国人口迁移研究中非常关注的城乡移民差别问题,国外学者则更多的是在经济、职业、阶层的层面进行探讨。工业化、城市化在为许许多多农民提供可能和机会争取体面的生活[11]的同时,移民的聚集也有可能导致出现劳动力无限供给的困境[12]。Lipset and Bendix研究工业社会农村移民对城市职业结构的影响,发现城市化的扩张使得同样条件的进城农民和城市居民有着不一样的流动情形:农村移民进城沦为底层,而本地底层却有机会实现职业向上流动[13]。Blau and Duncan也有类似观点,农村背景的移民在社会经济地位获得上处于劣势,通常处于最差的职业层次;而城市居民和城市背景的移民在农村移民占据底层之后,加上城市居民有良好的教育和培训条件,自然不会获得更差的职业地位[14]。

不过也有很多学者认为从城乡差异的角度来看,农村移民并不比城市居民弱势。Hagen Koo,Calvin Goldscheider等学者基于发展中国家的研究,认为城乡移民具有很强的选择性(Selectivity),即城乡移民有相当大比例来自于农村社会中上层家庭,而不是想像中的低技能和底层群体,他们拥有足够的教育、资源和城市居民竞争较好的职位,所以农村移民的铺垫角色是不存在的。特别是移民一段时间之后,他们和城市居民之间没有太多的系统差异(Systematic Differences)。教育和技能才是影响农村移民和城市居民在正式和非正式部门实现职业获得(Occupational Attainment)的最重要因素[15]。

也有学者认为不同发展中国家的情况有差别。Michael P.Todaro将发展中国家的整个移民过程分为两个阶段:首先没有太多技能的农村移民到城市找到传统部门的工作,然后经过一段时间(代内或者几代人的时间)的努力和适应再找到稳定的现代部门职位[16]。半个世纪之后,韩国、台湾、日本等东亚后发国家和地区按这个路径成功完成转型,农村居民不仅能在城市找到稳定的工作,而且可以选择回流乡村地区从事非农职业[17]。相反,拉美国家没能走过刘易斯拐点,经济社会发展停滞不前,大量移民聚集在城市传统部门,甚至几代人都没办法实现向上流动[18]。

总的说来,欧美发达国家、东亚国家以及拉美国家在工业化时期显示出了三种城乡差异的变化模式:(1)欧美国家快速完成城乡移民,短期内城市结构完全复制城乡二元结构,但经济发展很快就消解了这种差异;(2)东亚后发达国家存在明显的选择性城乡移民,城市结构趋向精英化,农村移民与城市居民并不存在明显的系统差异;(3)拉美国家城乡移民趋向大众化,城市结构分化严重,而经济发展不能消解日益严重的分化。

围绕“差异”,国外学者们所展现出的多种移民研究范式,一方面体现出移民问题的普遍性、多样性和复杂性,另一方面则有助于我们思考中国人口迁移问题的普遍性和特殊性。与世界其他国家一样,我国大规模人口迁移的出现是工业化和城市化发展的必然结果,人口迁移也带来了城市高度的异质性和流动性。中国人口迁移个案最特殊之处莫过于城乡二元体制的存在。它使城乡差异成为了一种涉及身份、公平和分隔的结构性差异。中国的这种城乡差异虽然特殊,但类似的差异在国外人口迁移中也普遍存在,只不过往往以其他的表现形式出现,并成为国外移民研究讨论的热点。基于对中国个案普遍性和特殊性理解的基础上,我们才能回顾我国移民研究的历程,并思考今后的发展方向。

二、城乡差异与农民工研究

我国因工业化和城市化所致的大规模人口迁移于1980年代拉开序幕,其中城乡人口迁移是迁移的主流。家庭联产承包责任制的实施释放了大量的农村剩余劳动力,政策的松动使农民的流动成为可能。与此同时,沿海地区工业化的迅猛发展,为这些剩余劳动力的转移提供了方向。“百万民工下广州”是当年民工潮的真实写照。我国规模性的农民工群体兴起于20世纪80年代末,至20世纪90年代以后急剧扩大,到中期达到高潮。他们主要来自人多地少、经济欠发达的中西部地区,主要流向大中城市和沿海经济发达地区。如此众多的人员涌入城市,既给城市和乡村带来了新的问题,反过来也使农民工面临着自身的角色转换和城市适应问题。

自1980年代开始出现的农村向城市的大规模人口流动,被视为我国社会转型的一个重要特点,这一现象一直是我国学界研究的热点,同时也是亟待各级政府解决的社会问题。对这一领域的研究具有非常显著的对策性和应用性,而致力于通过研究解决农民工流动所带来的一系列社会问题,体现了学术界问题意识和实践意识、社会关怀和人文关怀的统一。学者们一开始关注的重点是所谓“民工潮”的问题,一些论文研究“民工潮”形成的原因、特点、社会作用以及历史过程;或者讨论农村劳动力转移的问题,研究这种转移的动力、路径、组织方式、影响因素及后果等。后来,这些研究扩展开来,牵涉到与农民工问题相关的诸多方面,如城乡二元体制、工农业比较利益、中国都市化前景、乡村发展、农民工的城市适应和角色转换等等。通过研究,学者们一方面指出农民工群体跨区域流动具有合理性、现实性,并一致认为农民工为城市建设和经济发展、乡村都市化做出了巨大贡献,其主流是应该肯定的;另一方面,对农民工流动带来的各类社会问题,如农民工的集中分布、城市公共产品供给滞后、户籍制度为基点的社会保障制度不完善、分配制度的公平与效率问题、农民工的适应和融合等问题做了深入的分析。

与国外移民研究不同,我国学术界和政府都将上述社会问题的出现归结于城乡差异,并认为这种城乡差异是城乡二元制度的产物。因而,在研究和实践中既把城乡二元结构作为带来移民流动和移民问题的原因所在,同时又把它作为改革的目标和对象。城乡二元体制是改革开放前国家建立的城乡之间的户籍壁垒、不同的资源配置制度及其所致的城乡居民不同的社会身份和地位等方面的差异。这种研究思路的出现,与我国特殊的制度环境紧密相关。

在研究层面,学者们都认为,计划经济的“重工业优先发展战略”造成城乡严重的隔离,加上改革以后工业化与城市化的错位发展共同造成“半城市化”--农村流动人口无法实现市民化[19],以至于学术界对外来人口研究基本形成一种“农民工”的表述。“农民工”的表述强调这样一个认识:城乡移民受户籍身份相关的制度限制[20],在城市社会构成中复制了户籍相关的二元结构。它包含以下几个要点:(1)外来人口主要是由农村进入城市及城镇的,而又以进入大城市为主其中农民工集中地区,如珠三角、长三角、京津唐地区大城市,成为问题的焦点;(2)户籍制度及政策区隔是外来人口难以实现经济、社会融合的主要原因[21]。户口制度作为城乡隔离的基本制度,把人分为城市户口和农村户口,划分了不同的社会等级,限制了人口迁移,制度性地使得农民工不能分享城市公民所享用的服务、权利和资源;(3)外来人口总体上处于城市社会的底层[22]。这种体制的存在,使得农民工常常成为都市“边缘人”,如何克服和改善一系列导致“边缘”的社会排斥,如农民工工资待遇和劳动环境、农民工社会保障、农民工维权、农民工身份转换、农民工享受城市公共服务等方面的问题,成为学术界研究重点。

在实践层面,经历了1980年代开始对“民工潮”、“盲流”的严格控制阶段后,自1990年代开始,人口流动政策转向有序化,有关部门先后成立外来人口管理协调机构,发布户籍、就业和社会保障等方面的管理政策,以实现对外来人口的有序化管理。再到2003年以来,中央一号文件多次肯定农民工作为产业工人在我国现代化建设中的地位、作用,而且表示要“推进大中城市户籍制度改革,放宽农民进城就业和定居的条件”[23],并着手推进作为城乡二元制度基础的户籍制度的改革。国家“十一五”规划纲要指出:“对在城市已有稳定职业和住所的进城务工人员,要创造条件使之逐步转为城市居民。”“十五”、“十一五”期间,北京、上海、广州、深圳、杭州、郑州、武汉和沈阳等大城市纷纷取消暂住证,代之以居住证和相应的户口准入政策。同时,国家“鼓励农村人口进入中小城市和小城镇定居,要求特大城市要从调整产业结构的源头入手,形成用经济办法等控制人口过快增长的机制”[24]。十八大以后,政府将农民工问题纳入统筹城乡的层面上,通过推进城镇化、工业化和农业现代化三化协同的中国特色的城镇化道路,解决包括农民工问题在内的“三农”等深层次社会问题。这种政策演变的过程,充分体现了国家试图通过破除城乡二元结构以解决农民工问题的决心。

在城乡二元结构的视角下,学术界经常讨论:该不该让农村人口进城--就地非农化还是异地非农化;能不能接纳外来人口--小城镇发展战略还是大城市集中式发展;需不需要控制城市人口数量等等。以至于许多研究通过计量方法计算“城市最大可能容量”、“可以接受的外来人口数”、“农民工市民化的社会成本”等,试图消除政府的担心和疑虑。我们发现一种有意思的现象:每每学术界为改善弱势群体的现状而发出呼吁,即使中央政府都能做出积极回应并高姿态发布指导性文件,而地方政府的相应政策却往往具有明显的保守倾向--比如“选择性的城市准入”、“综合的社会保障”,其实都与学术界的关怀颇有出入;这些政策以及一些相应的研究主要针对如何改善外来人口在城市的暂住状况,而不是解决常住人口的发展问题。回顾30年的发展事实,想限制农民进城,可农民还是进了城;想控制城市规模,可城市还是壮大了,而且人口数量屡屡突破控制指标。理念和现实的矛盾,时刻提醒着我们进行制度改革的艰难性,也很有可能导致对这一问题学术研究的简单化趋势--将所谓的问题归结为城乡二元结构,从而忽略了迁移过程本身的复杂性和多样性。是不是松动和取消城乡二元结构就是我国人口迁移研究的全部?如果不是,对城乡二元结构我们是否还能形成别的理解?我们应该如何处理移民与城乡二元结构之间的关系?随着时间的推移,各种迁移新动向的出现,给城乡二元结构视野下的农民工研究带来巨大挑战。

三、城市新移民概念的引入

农民工其实是外来人口中务工人员的一部分,其最初含义是受聘于城镇国有或集体工业企业(建筑、采矿、机械制造等行业),从事一线体力劳动操作的农村居民,是相对于固定工而言的[25]。从早期“民工潮”的研究开始,在城乡二元结构的研究视角下,渐渐地“农民工”概念成了每个乡城迁移者的个人身份[26],研究者也用“农民工”概念泛指进城务工经商的农民[27],乃至外来人口整体[28]。

首先,农民工群体是一个非常复杂的构成。特别是随着经济转型和结构调整的深化,农民工群体本身正在经历着急剧扩大和分化的过程,早在1991年,笔者就注意到农民工分化的事实,并对其中城市散工这一亚群体进行调查[29]。在三十多年的城乡迁移中,有部分农民工在城市通过自己的努力已经从底层的务工者转变为专业技术型、投资经营型的移民,农民工“已经完全分属于三个不同的社会阶层,即占有相当生产资本并雇佣他人的业主、占有少量资本的自我雇用的个体工商业者和完全依赖打工的受薪者”[30]。还有许多农民工不再是暂时居住城市,而是倾向于长期居住,随着居住的时间在不断地延长,并且有举家迁移的倾向。更有“新生代的农民工”群体,他们几乎没有务农经历,对城市的认同超过了对农村的认同等等分化现实的存在,都表明“农民工”作为泛化的概念,“不能被当做一种本质性的存在,而只是其成员(由户籍身份来标识的)在一种特定的承认与排斥关系下建立起来的暂时的、可变的联系”[31],这种表述方式在面对今天农民工群体中现实存在的群体差异性和多样性方式上,存在着明显的局限性。

也有学者尝试拓展农民工概念的内涵,提出了“农民工市民化”的研究问题,也就是说外来人口因为处于非市民的状态而全部被赋予“农民”属性,进而将其标识为“农民工”。在市民-非市民的视角下,学者们认为中国的城市化过程可分成两个阶段:农民转移到城市成为农民工,即“农民非农化”过程;城市农民工向市民的职业和身份转变,即“农民工市民化”过程[32]。农民工市民化包括四个方面:在职业上,由次属的非正规劳动力市场的农民工转变为首属的正规劳动力市场上的非农产业工人;社会身份上,由农民转变为市民;农民工自身素质的进一步提高和市民化;农民工意识形态、生活方式和行为方式的城市化。农民工市民化非常重视“农民工”阶层的分类和分化[33]。其中很多学者对“新生代农民工”或“二代农民工”特别感兴趣[34],认为新生代农民工更具有城市性,相对容易被市民化,但他们又“回不了农村,融不进城市”,所以是最有市民化意愿又亟须市民化的群体。农民工市民化,理论上关注农民如何变为市民的问题,实际上可以看作农民工问题研究思路应对农民工分化等迁移新动向的一种尝试。即通过“市民化”的概念,将农民工之外的外来私营企业主、个体工商户,甚至外来的白领都涵盖到研究的范畴中来。不管这一主题的研究是否达到了研究目的,它的出现也显现出了外来人口研究中“农民工”表述的概念限制[35]。

其次,农民工只是中国各级城市庞大的外来人口群体中的一部分。各发展中国家的经历也表明城乡移民并不是城市化唯一形式,城镇(Towns and Small Cities)向大城市迁移者或者大城市向大都市(Metropolis)迁移者也是城市外来人口的重要部分[36]。“外来打工者已经不都是来自乡村,从小城市到大城市、从欠发达地区城市到发达地区城市、从经济不景气城市到经济活跃城市的流动打工者越来越多。”[37]外来人口的分化事实是学界的共识,其中不仅有“经济底层的劳动力”,也有希望向上流动的白领、“类白领”和“挣够钱就回老家”的小业主,还有“已经具有中产阶级及以上的社会经济地位”的移民[38],在工业企业中,“外来人容易脱颖而出,与本地人形成竞争生存的格局”[39]。有学者指出中国流动人口研究过度“特例化”--中国特有的户籍制度造成外来人口无法永久性迁移[40]。其实,除开户籍制度或者彻底取消户籍制度之后,影响外来人口的社会地位、与本地人的差别以及社会融入的变量和发生机制仍将存在,笔者认为按来源地(农村-城市)或者身份(农民-市民)来处理外来人口研究议题以及外来人口的社会政策的做法是需要完善的。

近年来学术界也注意到城乡二元结构之外的视角,开始尝试突破“农民工”概念的限制,探讨外来人口的分化和多样性特点,尝试将以往农民工研究所忽略的其他类型的移民群体纳入研究视野。陈映芳曾就“流动人口”、“农民工”等概念的使用提出异议,并尝试将乡城迁移群体表述为“城市新移民”,把他们的权益问题定义为“市民权”问题[41]。朱力则将流动人口统称为城市新移民,并分类为智力流动人口、资本流动人口和体力流动人口,不过他主要关注体力流动人口--农民工的生存状况和社会地位[42]。文军也把注意力放在体力流动人口,并称之为“劳动力新移民”,所谓“劳动力新移民”是指“在城市中主要从事以体力劳动为主的简单再生产工作,但已经获得相当稳定工作和固定住所且主观上具有长期定居于所在城市的群体”[43]。张文宏、雷开春将外来人口均看作城市新移民,而他们主要研究其中的白领新移民[44]。卢卫认为“新移民的定居问题绝不仅限于改善农民工的居住条件,而应延伸到城市聚居和宜居的本质,进而放大到推进中国城市化、工业化和现代化的视角”[45]。

随着工业化的深入,一方面产业开始有序转移,工业发展呈现分散布局的趋势;另一方面一线、二线城市寻求产业升级,发展服务经济;再加上新农村建设的开展,我国城市化的形式将日益多元,职业分化也更加明显。与“农民工”表述的形成背景不同,现如今的社会经济环境已发生了巨大的变迁。第一,城市化正加速前进,而且城市化将是未来一段时间经济发展的主要动力;第二,从以往研究结果来看,大城市外来人口不再是乡城迁移者的天下,城镇背景的外来人口所占比例日益扩大;第三,外来人口的人力资本差异很大,从事的职业也非常广泛,从工程师、白领,到私营企业主、个体工商户,再到产业工人、散工等等,应有尽有;第四,外来人口的阶层分布和职业分布类似,都比较分散;第五,外来人口在城市的社会流动是事实[46];第六,户籍制度以及分割性福利保障制度将继续存在;第七,市场化改革很大程度上瓦解了人口流动的制度障碍,而且有助于剥离制度性福利。这些便是我们提出“城市新移民”概念的现实基础。

四、一种思路:作为发展方式的移民

新移民概念的出现体现了学术界对我国人口迁移新动向的敏感性。这一概念的提出,不但突破了以往农民工概念可能带来的在研究对象上的局限,关注移民群体本身的复杂性和分化性,更是将移民过程的动态性纳入研究视野,有助于学者们区分并聚焦在输入地城市有定居意向的移民群体,而且在实践层面,这一概念还有助于调整移民政策,将不属于城乡移民范畴的外来人口纳入到政策瞄准的范围。不过,这一概念虽然充满张力,但学术界就如何围绕这一概念,调整我国人口迁移的研究思路,仍然没有形成共识;导致许多情况下,学者们仅用这一概念指代人口迁移过程中出现的新问题,却没有用新的研究思路分析解释这些新问题。

笔者认为,在研究思路层面,“城市新移民”概念最大的理论张力在于摆脱城市-农村二元对立的思维,从而使我们的注意力集中在城市社会。以户籍制度为基础的城乡二元体制是我国在特殊发展背景下形成的制度设计,这一体制与宏观层面的国家和区域的社会经济发展以及微观层面的人们的日常生活如此紧密相关,已经内化成了我国社会结构的一种重要事实。基于此种认识,我们再回过头看其他国家的人口迁移过程,不管是内部移民还是国际移民,各种“差异”一直都客观存在,如制度、族群、种族等等多种差异交相作用。国外学者多将其作为社会区隔的一种机制,是社会结构的一种体现,在研究中的关注点往往不在于如何破除某种区隔机制,而在于分析这类区隔机制如何产生以及迁移如何影响了城市社会多元文化的构成,进而再思考探讨区隔机制的变迁过程。这种研究思路大大突破了以解决“移民问题”为主导的应用研究范畴,进而可将更为广泛的论题纳入讨论中,以展现移民过程的多样性。

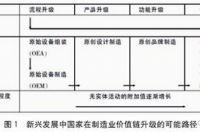

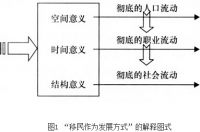

国外学者的这种研究思路对于我们拓宽我国国内移民的研究很有启发。笔者认为,城乡二元结构的存在具有中国特色,但作为社会的一种构成方式,难以通过某些政策改革就能破除。在人类学的视野里,社会结构有其延续性,很难通过各种人为的干预推倒重来,同时它又是一个实实在在变迁的过程,制度的改革、产业结构的变化、人们的日常生活等等要素都是促使社会结构变迁的因素。而涵盖了多种变迁要素的移民过程本身就是一个城乡二元经济社会结构现代化转型的过程。换句话说,移民是一种社会发展方式。“城市新移民”表述为这种发展方式提供了一种有效的阐释路径(见图1):首先,这一过程的起点是城市经济结构的扩展和升级,吸引人口大量向城市流动,在空间意义上促进区域的平衡;继而城市新移民通过劳动力再生产实现职业的代际流动,在时间意义上实现职业流动;从而使本地结构接纳城市新移民,实现结构意义的社会流动;最终,城市社会得以重构。

当这一宏观过程落实到城市层面时,我们的视角便关注新移民在城市的“社会融合(Social Incorporation)”上[47]。对“新移民”而言,所谓“社会融合”,是指在相同的条件(比如制度环境、经济环境等)下,相同背景(比如教育)的城市新移民与本地居民有同等的机会,获得同一待遇水平的职业、进入同一层次的社会结构。考虑到城市里有2亿外来移民,那么研究外来移民各尽其才的发生机制,研究如何促进这些外来人口融入城市社会,将更具有实际意义。首先,外来人口在城市生活出现长期化、家庭化、定居化的趋势,说明外来人口已经以某种方式、在某种程度上融入城市社会。其次,社会融合是理解城市社会问题的重要思路,也是解决城市社会问题的重要方法;因而社会融合是一个社会过程,也是一个终极目标。再次,社会融合包含经济融合(Economic Incorporation)和结构融合(Structural Incorporation)两个过程:经济融合,是指不同人力资本的移民在城市里,与相同背景的本地居民有同等机会获得相应职业,以及实现代内、代际的职业流动,从而跻身相应经济地位;结构融合[48],则是指移民在获得相应经济地位之后,有足够的机会与相近阶层的本地居民发生社会联系(比如通婚)。对于移民群体而言,社会融合使他们跨越移民群体边界,消除与本地居民群体之间的偏见和歧视,这一过程表现为身份认同的接近与文化习俗的相互包容。对于移民个人及其家庭而言,社会融合使移民和本地居民跨越社会空间的分隔,增进在学校、工作场所和邻里空间的交流,这一过程表现为社会距离的缩小与行为习惯的相互尊重。

我们发现国内学者研究城市外来人口的社会融合时,往往把“心理”、“文化”、“身份”和“行为习惯”等与“经济融合”相提并论,并关注“它们之间的依存关系和互动关系”;这些研究认为国外的相关理论和经验强调文化,以及“文化之间的相互交融和渗透”,受其影响把文化融合放在与经济融合并列的位置[49]。且看杨菊华、张文宏两文都提到的Milton M.Gordon的移民融合理论:虽然Gordon把结构融合(Social Assimilation)和文化融合(Acculturation or Behavioral Assimilation)列为融合的两个过程,但他认为“一旦实现结构融合,其它各类的融合都将出现”;在美国,由于复杂的种族关系,整个社会的结构融合并没有出现,而种族内部文化融合却在很大程度发生了[50]。事实上,国外相关研究的背景与我国有些不同:一方面,国外移民社会融合研究的对象是国际移民(特别是来自发展中国家的移民)以及基于种。族的文化差异;而我们研究城市外来人口的社会融合显然没有遇到明显的种族文化差异,而是基于阶层的文化差异;另一方面,国外研究的国际移民发生在发达工业阶段,而我国正处在现代化转型时期。本文正是在现代化转型背景下提出“城市新移民”的表述,并以此推导出符合我国实际情况的社会融合过程--经济融合的发生先于结构融合,并且为结构融合创造条件。在我们的研究中,文化差异,用布迪厄(Pierre Bourdieu)的观点来说,是“不同阶级的成员总是在各自阶级惯习的约束下,带着自己特有的阶级秉性,进入不同品味的场域,并通过选择不同的生活方式来表明自己的阶级身份”的结果,它随着社会融合状况的变化而变化,同时表现在个人及家庭与群体两个层面上[51]。

综上所述,“城市新移民”的表述,不仅加深我们对社会发展方式的理解,并且可以推导城市新移民“社会融合”的视角。这样的理论转向尝试把城市社会构成变化,以及移民与本地居民的结构关系置于研究的核心,为城市新移民问题的研究奠定基础。一般来说,移民(Immigration)作为过程可以分成前、中、后三个阶段;类似地,城市新移民问题也包含三个议题:(1)城市新移民的基本状况,以及对城市社会构成的影响(比如人口结构、劳动力市场和阶层结构等的变化)-(What has happened?);(2)城市的社会融合作为一种终极目标如何定义-(What should happen?);(3)城市的社会融合作为一种过程如何发生-(How does it happen?)。移民(Immigrants)作为研究对象可从宏观、中观和微观上切入上述三个议题,而在实际研究中不仅有宏观的论证,还有会有中观、微观等变量的影响,从而使得城市新移民问题的实证研究多姿多彩。

同时,在上述的新移民研究思路中,我们还要特别注意移民社会融合的长期性和持续性。从国外的移民研究经验来看,新一批的移民,对于移民定居过程来说只能算作第一代(First Generation),或者有些可以算作1.5代,他们往往是移民融合过程的起点[52]。这是我们开展城市新移民研究的重要背景。大规模的人口迁移在我国出现不过三十多年的时间,虽然“新生代移民”、“二代农民工”已成为学术关注的热点,但我国的情况与国外移民研究讨论的新生代移民(New Generation)不完全相同[53]。我国早期农民工大多流而不迁,具有定居意向的新生代移民实际上大部分只能是第一代的移民,城市新移民的社会融合过程才刚刚开始。不过今天在移民群体中表现出的城市定居倾向、移民家庭化趋势的日益明显、移民在城市的代际再生产等,都体现了城市社会融合的良好开端[54]。由此,我们必须在相对较长的时间段内关注城乡二元结构的消解。

早有学者提出中国正在进入移民时代,认为应该着手接纳这些城市新移民[55],“让愿意在城市居住和发展的外来人口定居下来,并使其能最终融入城市社会”[56]。30余年的时间对于移民的融合过程来说并不长,目前正是拓展我国移民研究的最好时机。我们一方面要意识到以往户籍农业-非农的分类,以及城市中本外二元的分立,对研究思维和分析资料所产生的深刻影响,比如在城市社会流动研究往往“产生严重的样本选择性偏误”[57]。另一方面也要承认农民工、流动人口并不是中国特有的移民现象,因而推动“农民工”表述转向“城市新移民”表述,意味着外来人口研究应重视发展中国家和后发达国家的移民研究经验[58],也必须借鉴发达国家的移民社会理论,比如移民社会学或者移民人类学的发展[59]。在此基础上,将研究的重点转向30多年来所积累的移民问题,尤其是城市社会的融合问题。

本文提出“城市新移民”的研究思路,将移民作为一种社会发展方式,关注移民引发的城市社会重构,而城市社会重构的最终图景便是城乡和谐的社会。这一思路将移民与本地居民的结构关系置于研究的核心,不仅限于单一取向的宏观过程,也可以将这一过程落实到城市层面,还可兼采中观与微观的角度,由社会心理、群体互动追溯到社会结构层次。由这些取向来探索转型时期我国城市社会的真正特质,有助于了解城市社会融合的真相。

这一研究思路在实践层面也具一定启发意义。笔者认为处理城市移民问题也需要树立“可持续发展”的理念,认识到城乡二元结构作为社会结构的发展规律,理解城市融合过程的长期性和持续性,从长远的角度,为具有城市定居意向的城市新移民融入城市制定相关政策,推动“彻底的劳动力流动”--“彻底的职业流动”--“彻底的社会流动”的理想状态的实现。

注释:

[1]E.G.Ravenstein,The Birthplace of the People and the Laws of Migration,The Geographical Magazine,1876,Vol.3,pp.173-177,201-206,229-233.E.G.Ravenstein,The Laws of Migration,Journal of the Statistical Society of London,1885,Vol.48,No.2,pp.167-235.

[2]E.G.Ravenstein,The Laws of Migration,Journal of the Royal Statistical Society,1889,Vol.52,No.2,pp.241-305.

[3]Blaine E.Mercer,Rural Migration to Urban Settings:Educational and Welfare Problems,International Migration Digest,1965,Vol.2,No.1,pp.52-62.

[4]http://esa.un.org/migration/index.asp?panel=1.

[5]马侠等:《关于墨西哥、巴西、智利的城市化和人口迁移问题》,《人口与经济》1985年第3期。

[6]Michael P.Todaro,A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries,The American Economic Review,1969,Vol.59,No.1,pp.138-148.

[7]Louis Wirth,Urbanism as a Way of Life,The American Journal of Sociology,1938,Vol.44,No.1,pp.1-24.

[8]Deutsch,Karl W.Nationalism and Social Communication.Cambridge:MIT Press,1966.

[9]Marcuse,P.What""s so New about Divided Cities?International Journal of Urban and Regional Research,1993,17(3):pp.355-365.Wilson,W.J.,The Truly Disadvantaged:the Inner City,the Underclass,and Public Policy.1987,Chicago:University of Chicago Press.

[10]Min Zhou,China Town:The Socioeconomic Potential of an Urban Enclave.1992,Philadelphia:Temple University Press.Davis,C.P.,Beyond Miami:The Ethnic Enclave and Personal Income in Various Cuban Communities in the United States.International Migration Review,2004,38(2):pp.450-469.Portes,A.,ed.Globalization from Below:The Rise of Transnational Communities.Latin America in the World Economy,ed.W.P.Smith and R.P.Korczenwicz.1996,Greenwood Press:Westport.

[11]Blaine E.Mercer,Rural Migration to Urban Settings:Educational and Welfare Problems,International Migration Digest,1965,Vol.2,No.1,pp.52-62.

[12]W.Arthur.Lewis,Economic Development with Unlimited Supplies of Labor,Manchester School of Economic and Social Studies,1954,Vol.22,No.2,pp.139-191.

[13]Lipset,Seymour M.,Reinhard Bendix.Social Mobility in Industrial Society.Berkeley:University of California Press,1959,pp.204-216.

[14]Blau,Peter M.,Otis Dudley Duncan.The American Occupational Structure.New York:Wiley,1967,p.269.

[15]Calvin Goldscheider,Migration and Social Structure:Analytic Issues and Comparative Perspectives in Developing Nations,Sociological Forum,1987,Vol.2,No.4,Special Issue:Demography as an Interdiscipline,pp.674-696.Hagen Koo,Rural-Urban Migration and Social Mobility in Third World Metropolises:A Cross-National Study,The Sociological Quarterly,1978,Vol.19,No.2,pp.292-303.

[16]Michael P.Todaro,A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries,The American Economic Review,1969,Vol.59,No.1,pp.138-148.

[17]Alden Speare,Jr.,A Cost-Benefit Model of Rural to Urban Migration in Taiwan,Population Studies,1971,Vol.25,No.1,pp.117-130.

[18]Manoela Guidorizzi Borges,Citizenship for the Urban Poor?Inclusion Through Housing Program in Rio De Janeiro,Brazil,Doctoral Dissertation,the University of Colorado,2005.

[19]王春光:《农村流动人口的“半城市化”问题研究》,《社会学研究》2006年第5期。

[20]陈映芳:《“农民工”:制度安排与身份确认》,《社会学研究》2005年第3期。

[21]参见李若建:《广州市外来白领群体现状分析》,《中国人口科学》2009年第2期。

[22]参见朱力:《农民工阶层的特征与社会地位》,《南京大学学报》2003年第6期。

[23]参见《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》。

[24]参见《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。

[25]社论:《让农民工在建筑业大显身手》,《经济日报》1984年6月7日,第1版;龚永泉:《招聘固定工顶替农民工 南京氮肥厂挖掘厂内劳务潜力》,《人民日报》1988年8月17日,第2版;朱力敏:《企业大量招收农民工进厂顶岗利弊析》,《上海企业》1988年第8期。

[26]陈映芳:《“农民工”:制度安排与身份确认》,《社会学研究》2005年第3期。

[27]李强:《中国大陆城市农民工的职业流动》,《社会学研究》1999年第3期;王东、秦伟:《农民工代际差异研究--成都市在城农民工分层比较》,《人口研究》2002年第5期。

[28]李强、唐壮:《城市农民工与城市中的非正规就业》,《社会学研究》2002年第6期。

[29]周大鸣:《广州外来“散工”调查研究》,《社会学研究》1994年第4期。所谓散工是指外来劳动人口中从事各种“自由”职业的人,既无个体营业证件,亦非各类企业中的合法雇用者。

[30]李培林:《流动民工的社会网络与社会地位》,《社会学研究》1996年第4期。

[31]王小章:《从“生存”到“承认”:公民权视野下的农民工问题》,《社会学研究》2009年第1期。

[32]刘传江:《中国农民工市民化研究》,《理论月刊》2006年第10期。

[33]辜胜阻、易善策、郑凌云:《基于农民工特征的工业化与城镇协调发展研究》,《人口研究》2006年第5期;胡春娟:《促进农民工市民化应注重分类引导》,《光明日报》2009年11月13日。

[34]王春光:《新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系》,《社会学研究》2001年第3期;张智勇:《农民工市民化的代际实现--基于农户兼业、农民工就业与农民工市民化比较的视角》,《江汉论坛》2009年第11期。

[35]参见王艳华:《新生代农民工市民化的社会学分析》,《中国青年研究》2007年第5期。该文提到新生代个案,“对把自己认同为是农民工的身份无法接受,认为农民工应是指建筑行业中盖房子的干体力活的那一类人,但对于自己的户口、社会保障等问题他们又很模糊”,形象表达出这种概念的局限。

[36]Alan B.Simmons and Ramiro Cardona G.,Rural-Urban Migration:Who Comes,Who Stays,Who Returns?The Case of Bogotá,Columbia,1929-1968,International Migration Review,1972,Vol.6,No.2,International Migration in Latin America.pp.166-181.Hyung-Kook Kim,Social Factors of Migration from Rural to Urban Areas with Special Reference to Developing Countries:The Case of Korea,Social Indicators Research,1982,Vol.10,No.1.pp.29-74.Robert V.Kemper,Rural-Urban Migration in Latin America:A Framework for the Comparative Analysis of Geographical and Temporal Patterns,International Migration Review,1971,Vol.5,No.1,pp.36-47.

[37]李培林:《巨变:村落的终结--都市里的村庄研究》,《中国社会科学》2002年第1期。

[38]翟振武、侯佳伟:《北京市外来人口聚集区:模式和发展趋势》,《人口研究》2010年第1期。

[39]李若建:《地位获得的机遇与障碍:基于外来人口聚集区的职业结构分析》,《中国人口科学》2006年第5期。

[40]朱宇:《国外对非永久性迁移的研究及其对我国流动人口问题的启示》,《人口研究》2004年第5期。

[41]陈映芳:《关注城市新移民》,《解放日报》2004年8月22日。

[42]朱力:《如何认识农民工阶层(代前言)》,朱力、陈如主编:《城市新移民--南京市流动人口研究报告》,南京:南京大学出版社,2003,第22页。

[43]文军:《论我国城市劳动力新移民的系统构成及其行为选择》,《南京社会科学》2005年第1期;文军:《是流动性人口,还是永久性居民?——1980年代以来上海劳动力新移民研究》,中共上海市委宣传部编:《现代意识与城市研究》,上海:上海人民出版社,2006年,第32-67页。

[44]张文宏、雷开春:《城市新移民社会认同的结构模型》,《社会学研究》2009年第4期;张文宏、雷开春:《城市新移民社会融合的结构、现状与影响因素分析》,《社会学研究》2008年第5期。

[45]卢卫:《居住城市化:人居科学的视角》,北京:高等教育出版社,2005年,第140页。

[46]我们认为外来人口社会流动很大一部分表现为体制外向体制内的转变的形式,在“农民工”表述的情境中无法被注意到。

[47]参见Josh DeWind and Philip Kasinitz,Everything Old is New Again?Processes and Theories of Immigrant Incorporation,International Migration Review,1997,Vol.31,No.4,Special Issue:Immigrant Adaptation and Native-Born Responses in the Making of Americans,pp.1096-1111。该文认为"assimilation""acculturation""pluralism”and“melting pot"等概念包含争议的假设,有明显的价值取向,因而采用"Social Incorporation"。

[48]这一概念受启发于Milton M.Gordon,Assimilation in America:Theory and Reality,Daedalus,1961,Vol.90,No.2,Ethnic Groups in American Life,pp.263-285。

[49]杨菊华:《从隔离、选择融入到融合:流动人口社会融入问题的理论思考》,《人口研究》2009年第1期;张文宏、雷开春:《城市新移民社会融合的结构、现状与影响因素分析》,《社会学研究》2008年第5期。

[50]Milton M.Gordon,Assimilation in America:Theory and Reality,Daedalus,1961,Vol.90,No.2.Ethnic Groups in American Life,pp.263-285.Richard Alba and Victor Nee,Rethinking Assimilation Theory for a New Era of Immigration,International Migration Review,1997,Vol.31,No.4,Special Issue:Immigrant Adaptation and Native-Born Responses in the Making of Americans,pp.826-874.

[51]刘欣:《阶级惯习与品味:布迪厄的阶级理论》,《社会学研究》2003年第6期。

[52]这里的“1.5代”来源于Ruben G.Rumbaut,The Crucible within:Ethnic Identity,Self-Esteem,and Segmented Assimilation among Children of Immigrants,International Migration Review,1994,Vol.28,No.4,Special Issue:The New Second Generation,pp.748-794,意指外国出生,12岁之前移民本地的一代人;国内相关研究可以参考周大鸣、程麓晓:《农民工的职业分化与子女教育--以湖南攸县为例》,《华南师范大学学报》2009年第6期。

[53]Charles Hirschman,Problems and Prospects of Studying Immigrant Adaptation from the 1990 Population Census:From Generational Comparisons to the Process of“Becoming American",International Migration Review,1994,Vol.28,No.4,Special Issue:The New Second Generation,pp.690-713.

[54]Stanley Lieberson,Generational Differences among Blacks in the North,American Journal of Sociology,1973,Vol.79,No.3,pp.550-565.

[55]Zai Liang,The Age of Migration in China,Population and Development Review,2001,Vol.27,No.3,pp.499-524.叶裕民、黄壬侠:《中国流动人口特征与城市化政策研究》,《中国人民大学学报》2004年第2期。

[56]任远、邬民乐:《城市流动人口的社会融合:文献述评》,《人口研究》2006年第3期。

[57]吴晓刚:《中国的户籍制度与代际职业流动》,《社会学研究》2007年第6期;蔡昉、王美艳:《为什么劳动力流动没有缩小城乡收入差距》,《经济学动态》2009年第8期。

[58]Feng Wang and Xuejin Zuo,Inside China""s Cities:Institutional Barriers and Opportunities for Urban Migrants,The American Economic Review,1999,Vol.89,No.2,Papers and Proceedings of the One Hundred Eleventh Annual Meeting of the American Economic Association,pp.276-280.Kenneth D.Roberts,China""s“idal Wave”of Migrant Labor:What Can We Learn from Mexican Undocumented Migration to the United States?International Migration Review,1997,Vol.31,No.2.pp.249-293.

[59]Mary C.Waters,Sociology and the Study of Immigration,American Behavioral Scientist,1999,Vol.42,No.9,pp.1264-1267.Nancy Foner,Anthropology and the Study of Immigration,American Behavioral Scientist,1999,Vol.42,No.9,pp.1268-1270.